枪械,FPS游戏永远的主角。从凡尔登高地到硫磺岛滩头、从莲花古城到炙热沙城、从诸王峡谷到国王大道,纵使游戏变化,角色改变,不变的永远只有玩家手中的各式枪械。

而进入桌游的世界,我们会看到:无论是在2K时代勉强求生的战壕十字军还是在42K日渐复兴的人类帝国。枪械无论在未来和过去尽皆成为了人们手中抗击恶魔的有效武器(当然40K还得打兽人、太君、泰伦和一堆异族)。

左:战壕十字军,右:战锤40K

内容来源于评论区给我的一个启发。我当时看了这评论其实心里没寻思关于虫族的任何事,而是思考起来了我能不能写枪械作为弹弓的发展史呢?这个想法实在是太TM天才了!所以我就写了这期。本人实名制感谢这位盒友,废话不说,直接上菜。

本期节目灵感来源

引言

枪械,作为一个弹弓的发展史,本质上是一部人类如何更高效地将能量转化为弹丸动能的技术演进史。这期节目我们将从能量转化方式、投射机构设计、弹丸优化三个核心维度进行深入剖析,每个阶段的前进都伴随着材料学、化学和物理学的突破。

武器的进步,往往伴随着人类技术力立体式的进步。每一次技术爆炸的结果都会或多或少地体现到武器之上。

准备好,我是这次时间旅行的船长:怨恨锁链,我专门借了大爱仙尊的万年斗飞车,我们将进入时光长河从头观察枪械的进化史,那么,第一站:向着史前时代出发!

前火药时代

长矛与投矛器

长矛的确切发明时间,已经无从考证了。其最原始的形态是用来狩猎的前端修尖的直木杆,当时的人类甚至都不知道给没给自己身上那身毛褪下来,哪位毛少脑袋大的大神能寻思出来拿个火堆烤烤给长矛尖加个硬度那放现在都算是顶级兵工工程师了(不知道打火技术和长矛哪个先出来)。毕竟在别人都想着怎么找一根更直的棍子时,你能想到另一条加强武器的路,对当时的人类来讲已经不亚于一次认知革命了。

用火碳化加强硬度的长矛

德国舒宁根(Schöningen)遗址出土的遗迹表明,人类在40-50万年前就已经掌握了长矛的制作和使用方法。

到了旧石器时代,长矛发生了进化,复合长矛开始产生。混合了锋利石片或骨片的长矛具有了双重功用,大部分为狩猎工具。在当时长矛不仅是一种最常用的生产工具,而且还是一种最常用的格斗兵器。其属性主要依据其用途而定。当将采集狩猎的生产工具用于同人类的搏杀时,长矛就变成了人类最早的兵器之一了。

长矛,下面的是原始投矛器

那长矛和枪有什么关系呢?这得从第一个把长矛往外甩的天才小瘦猴子讲起了。当一个小瘦猴子发现把长矛扔出去一样可以造成杀伤以后,一道新的道路,“啪叽”就那么甩在他脸上了,OK那么他就得寻思怎么能把手里的长矛扔的更远更准了。最后,投矛器就这么来了,人类迎来了第一批远程武器:长矛/长矛+投矛器。

从某种意义上讲:枪械的雏形,在投矛器出现的那一刻便出现了,投矛器为枪械,长矛为弹。

后续,长矛又经过了矛头、矛身的各方位立体强化,在人类的历史上出场频繁,直至今天,西双版纳的部分傣族猎人还会使用竹矛狩猎。这里因为是介绍枪的文章,我就不多讲了。

长矛与投矛器对后世的启发

增强初速度:投矛器通过杠杆给予了长矛在原始时代超高的初速度。人类在投矛器这里点开了加强投射物初速度这条大科技树,未来,人类一直走在加强初速度这条路上,又点出了弓弩、枪械等高级科技。

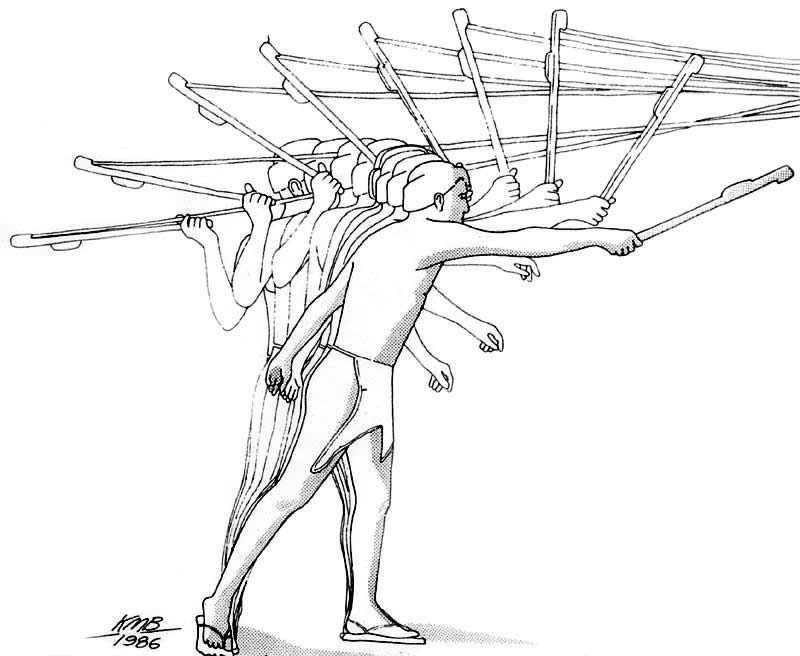

投矛器发力细节,比较明显的杠杆原理

储能结构:部分投矛器(如带有弹性的木质或骨制结构)在投射时产生轻微弯曲,可以储存弹性势能,储能结构便是点开弓弩制造技术的先决科技基石。我这里给大家看一个贝爷早期视频的GIF,相信大家一看便能理解什么是我说的储能结构了。

大家一看就懂

直线行进:使用投矛器发射长矛时,矛尾会卡在投矛器的钩槽中,形成临时刚性连接(类似“轨道发射”),确保推力方向与矛杆轴线完全一致。

GIF万岁!

后世枪械的枪管,其内壁约束与投矛器拥有着相同的效能,其会强制弹体沿直线加速,减少横向偏移,是对投矛器直线行进的超级加强版本。

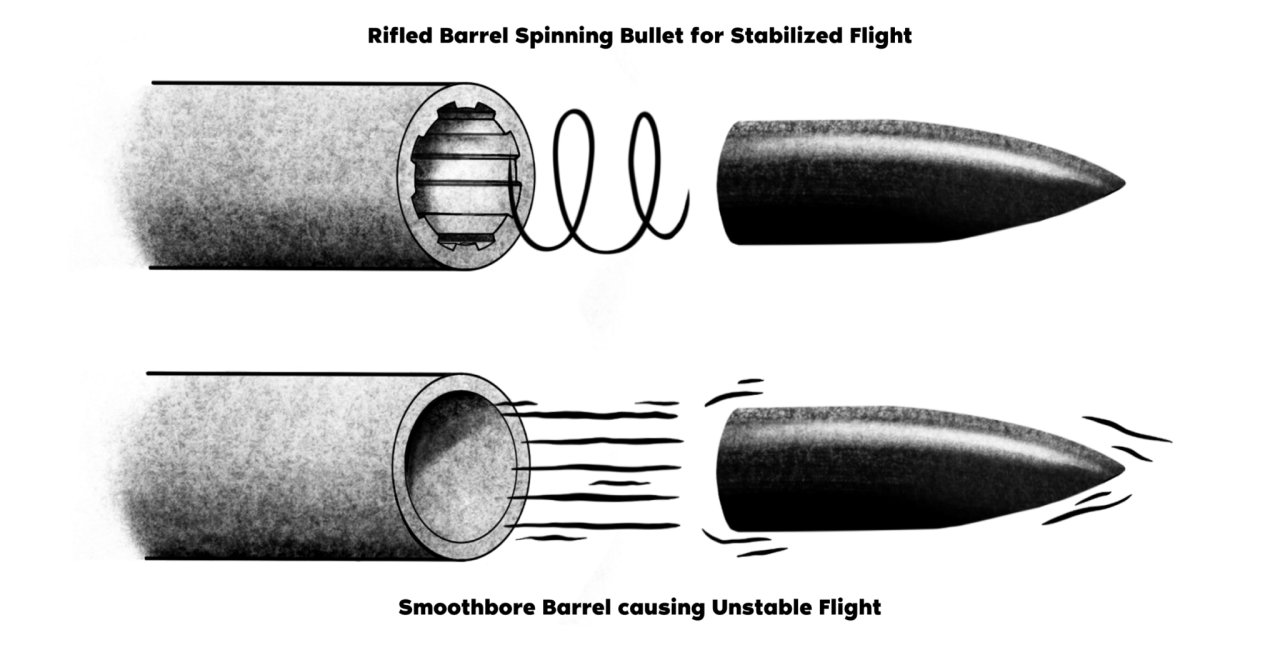

上为膛线出现后子弹出膛,下为直管火枪子弹出膛

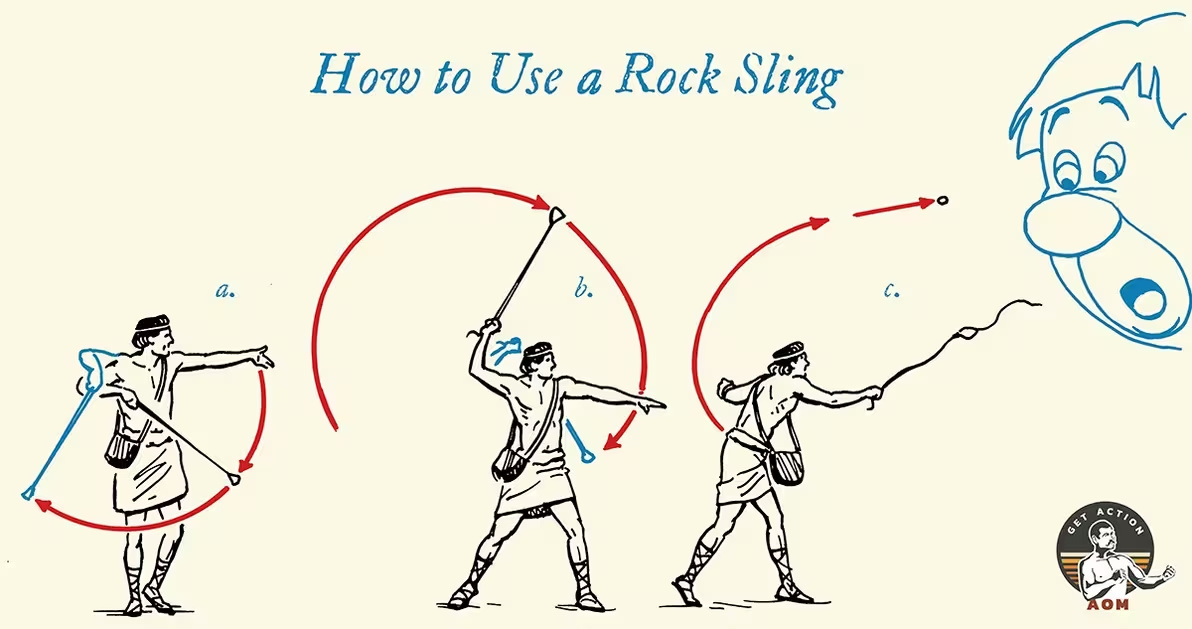

投石索

这位更是老资历,早在新石器时代(约公元前1万年)就已出现,成为了人类第二批的远程武器之一。

投石索的制作十分简单,其由弹囊和两根长短相近的绳索构成,使用时只需要旋转,利用离心力使石块获得高速度抛射出去即可。熟练的使用者甚至可以将石块抛射出100米开外。在人类刚刚迈入新石器时代的那个时候,这样武器的出现等于是直接掀桌打敌人脸的创造性进步。

原始投石索1

不理解?想象一下,你和你的野人兄弟雄心壮志拿着长矛要去打隔壁部落,结果被对面用投石索扔的石头暴雨打的魂飞魄散,你的野人兄弟甚至头盖骨都被这石头砸穿殒命当场,现在你能理解这种武器在当时有多暴力了吧?

通过对离心力和杠杆原理的合理应用,使得原始投石索能将人力高效转化为投射动能,成为冷兵器时代的“远程武器”之一。所以说发明投石索的那个人真的是天才。

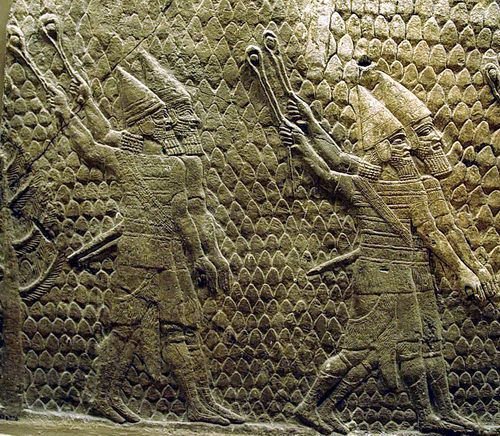

浮雕上的亚述投石手

哦对了哦对了,我们的带偶像丁真在宣传片中也选择携带投石索出场,丁真严选你值得拥有。

经典丁真

投石索对后世的启发

爆发释放:投石索的工作机制是手臂摆动积蓄动能,瞬间释放至石块(类似“势能→动能”转换)。在后世,还会有投石车和弩炮等武器,将人的旋转发力改为扭力弹簧驱动,成为了“机械化投石索”。在火药发明后更是会实现火药通过燃气瞬间膨胀推出弹头的顶级科技。

投石索发力图

弹丸飞行稳定性:当我们使用投石索,石块会在离心力的作用下,在出手的那一瞬间进行自旋,这或多或少地提高了一定的飞行稳定性,后世的膛线便是在投射物自旋会提高飞行稳定性这一理论之上所发明。

好的,至此我们已经完成了枪械之中枪管和膛线的前置科技,下面我们要讲一讲弓箭和弩,这两种武器为枪械提供了"储存能量-精准释放-杀伤投射"的核心逻辑,其存在的一部分更是延续到了枪械之上。

弓箭

弓,主要由弓弦和弓身组成,是利用弹性势能发射箭矢的远程武器,人类最古老的远程武器之一,随着时代变化,它们也从狩猎工具逐步被人类加强改装,演变为战争利器。

弓的历史

弓箭的原型机出现时间也无从考证,我们能知道的是:旧石器时代,人们就发明了弓箭。约6.1万年前,非洲洞穴便存在有着骨质箭头。

sibudu洞穴中发现,类似骨质箭头。距今61000年左右

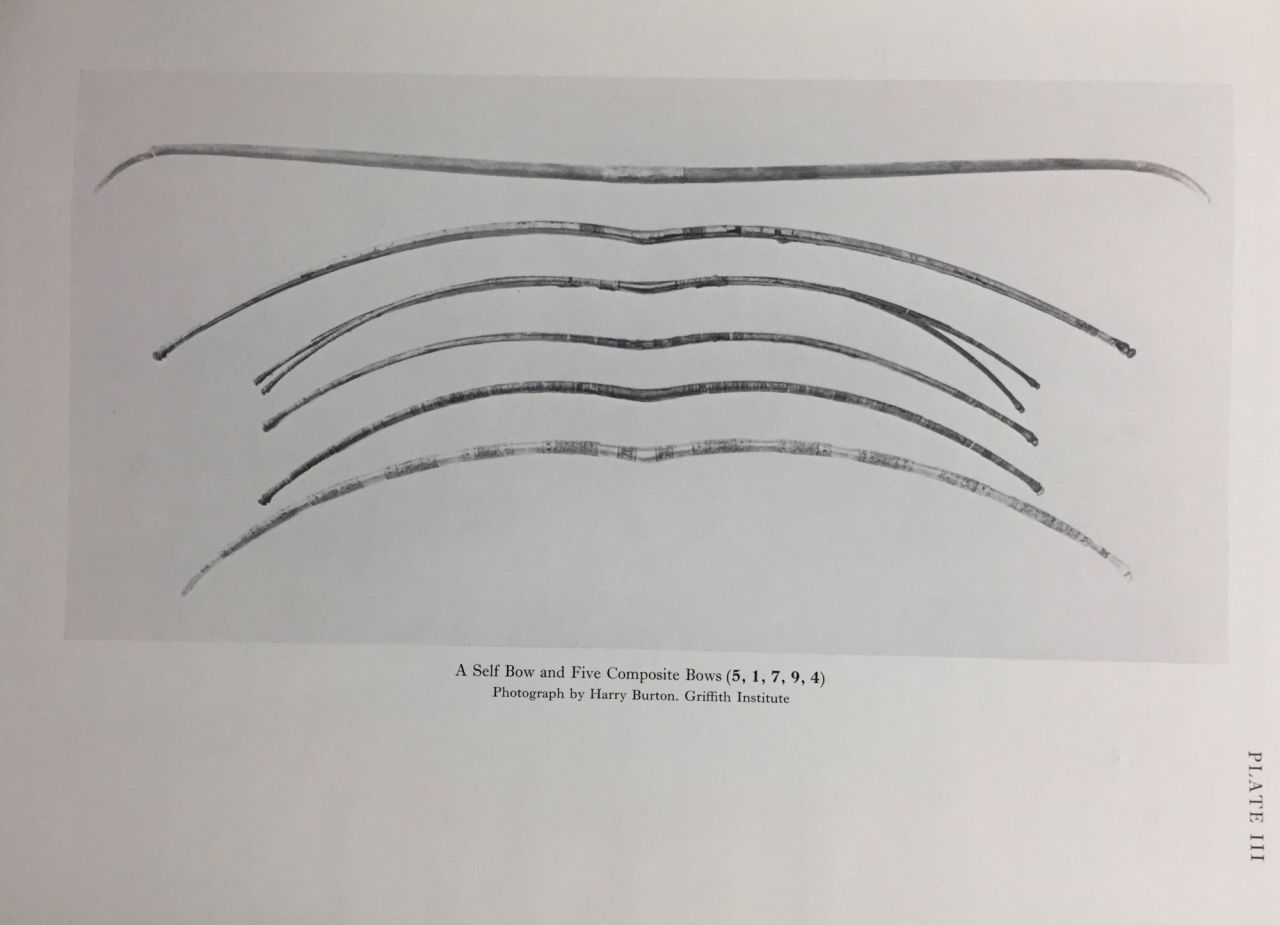

单体弓

单体弓是指弓身由单一材料制作而成,著名的冰人奥茨遗物之中便有一柄单体弓,其携带的弓箭由紫衫木构成,与后世威名赫赫的英格兰长弓十分类似。

冰人奥茨携带的弓箭

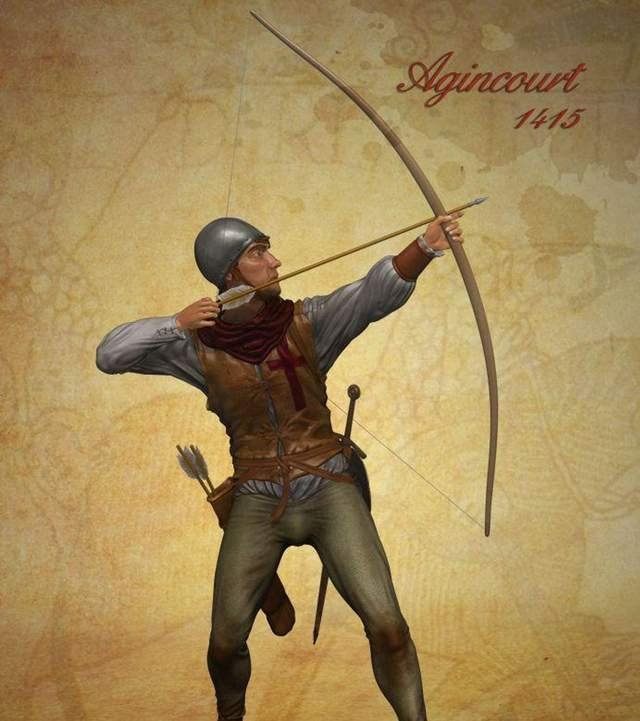

整个单体弓家族在弓箭中属于落后的一档,但一个群体有一个代言人就够了。英格兰长弓便是单体弓家族的话事人。

在1415年的阿金库尔战役中,英军在亨利五世的率领下以少胜多击溃法军凭借的就是大批训练有素的长弓手。现代研究观点认为,英国人大约有5,900人,其中900人为装备较好的骑士(均徒步),剩余5,000人皆为长弓手,法军人数在36,000左右,其中11,000人为骑兵,18,000为徒步参战的徒步骑士,剩余7,000人为热那亚雇佣十字弩手(其中少数使用弓箭)。英格兰长弓兵凭借着超高的射速与高密度的箭雨粉碎了法国骑士与骑兵的冲锋,更是打响了大范围火力杀伤集群阵型这一战术。

阿金库尔中的英国长弓兵

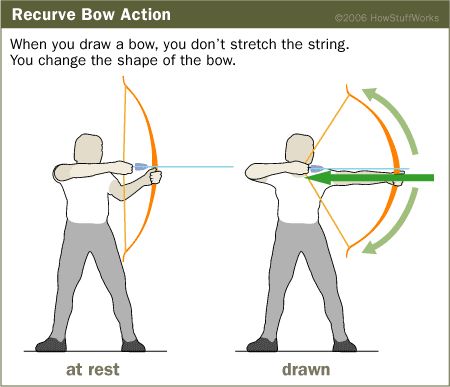

反曲弓

对弓身热处理,进行反曲工艺的出现,标志着人类在探索单体弓这条道算是走到头了。通过对弓梢进行热弯反曲处理,弓体在上弦后能产生更强的预紧力。与单体弓相比,这种巧妙设计使弓臂可以储存更多弹性势能,最终转化为箭矢更高的初速度和杀伤力。

考古研究表明,人类早在4000年前(可能更早)就已理解反曲结构的力学优势,并成功将其应用于长弓制作。这一技术突破不仅提升了狩猎和战争的效率,更展现了古代工匠对力学的深入研究与掌握。

来自图坦卡蒙国王陵墓的弓箭(公元前1546-公元前1069)最上面的是单体反曲弓

复合弓

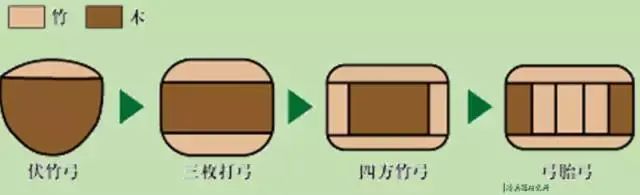

早期尝试:和弓

和弓说简单点就是把竹子和木头按照一定的结构混合制成,从伏竹弓开始,到17世纪得到弓胎弓为鼎盛。

日本和弓发展图

和弓的最大特点就是很长,且把手处不在正中间。关于不对称问题,知乎的大恶人老师有过相关解答。

第一:日本由于地理位置的原理(英国同理),缺乏优秀的制弓材料,虽然日本的竹资源极其丰富,竹子也拥有很好的弹性,但是恢复性差,如果弓做的很短,那么使用次数过多就会导致竹子内部纤维就会受损,无法恢复到之前的状态。所以只能通过用竹木材料的复合并将弓做大做长来提升威力。而弓体过长上下弓臂对称的话,考虑到日本人的身高,使用者会很不方便。而不对称的话,将握持点放在整张弓的2/3出,不论跪射,骑射都都没有太大影响。

可能是战国的弓箭手和大名

第二:不对称设计可以减震。弓回弹以后震动最大的地方是弓的对称点。但日本弓是在弓臂2/3的位置用虎口推弓。这样,箭出去以后,手接收的震动很小。江户时代又有了弓返(箭出去之后转弓)的技术,震动就更小了。

总而言之,和弓是一种在有限条件下很高明的设计。并不是故意非主流,性能也不错。

技术高峰:角弓

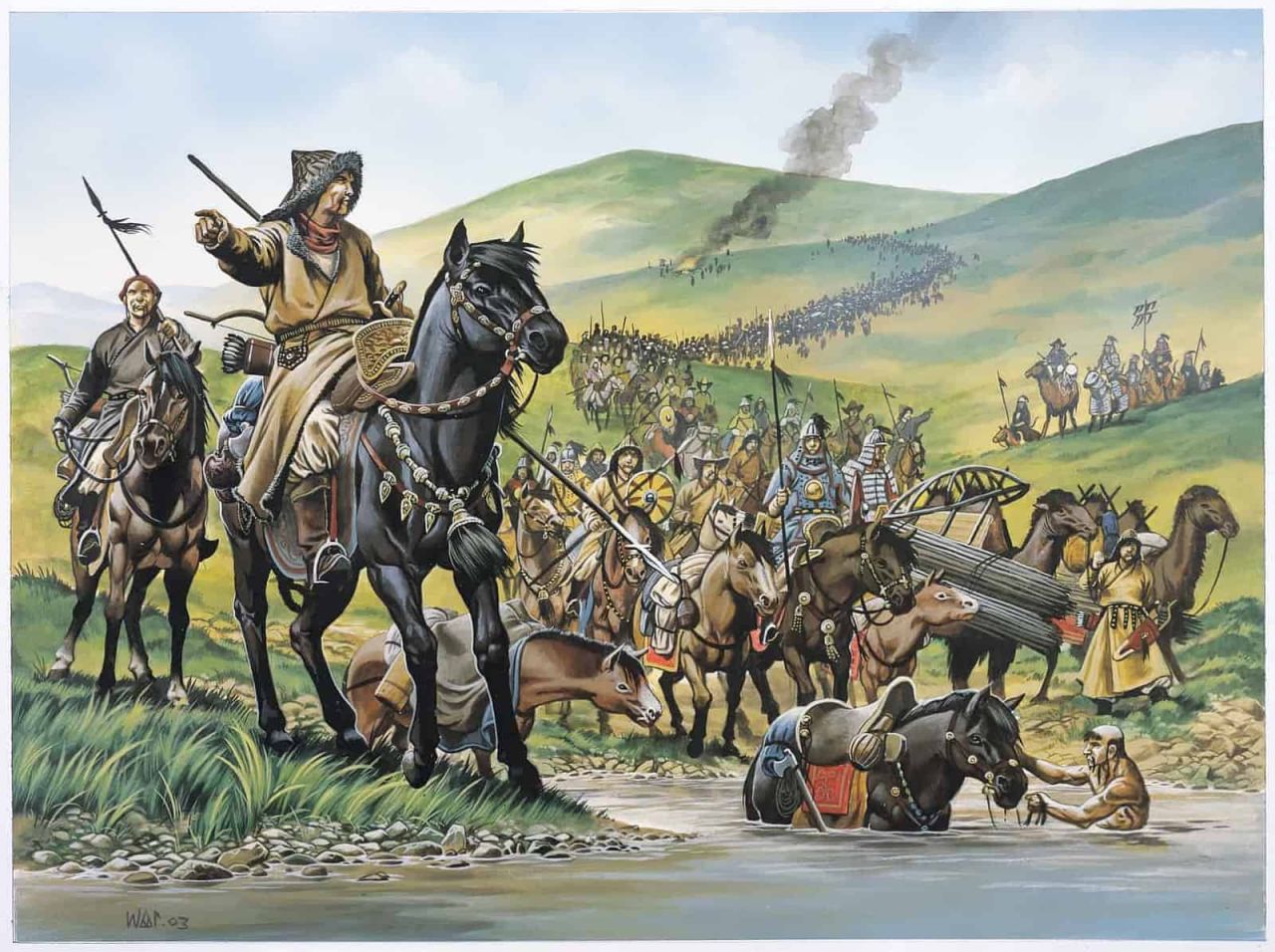

13世纪,蒙古人发动了令西方文明震颤的西征。那一句“为了长生天,西征”不知道一路成为了多少正牌老十字军的梦魇。

为了长生天

蒙古人便是凭着手中的角弓车翻欧洲的,蒙古人会用鱼胶粘合多层材料制成弓箭,材料层次的增加让弓身的蓄力上限进一步增大,搭配重箭(80克)即可穿透锁子甲,抛射时射程超过300米。蒙古人还会使用鹰羽做箭羽,利用鹰左右翅羽毛不同的方向,实现了箭支在空中的旋转,增加了箭头穿甲能力,足以穿透西方十字军的重甲。

蒙古弓与箭矢

在西征中,蒙古重甲骑兵的远途奔袭和弓箭远程抛射,直接轰碎了西方世界战无不胜的美好愿景。东斯拉夫算是彻底让蒙古铁蹄干碎了,蒙古也一度让西方世界感到恐惧。

换你你不怕?

再往后就得讲现代弓箭了,弓的故事就先讲到这吧,全讲完的话要很多很多篇幅,我对这方面的知识也是比较匮乏的,后面可以慢慢学习。

下面我们一起看看弓箭对后世枪械研发都提供了什么启发吧。

能量转化之路的前进:从单体弓到复合、反曲弓,弓箭走了一条提高弓身储能上限的路,通过弓臂的弯曲储存弹性势能,释放时可以有70%-80%的能量可以转化为箭的动能。这一原理对早期枪械(如火绳枪、燧发枪)使用火药推动弹丸有一定的启发。

弓的能量转化

除了间接启发火药推动外,现代枪械的复进簧等弹簧部件也有着曾经祖先弓箭的能量转化原理。

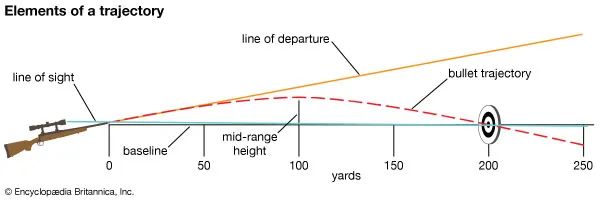

原初弹道学:众所周知,弓箭的飞行轨迹为抛物线,弓手需根据距离调整角度,原初的弹道学便如此简单粗暴的形成了。这一前者的经验对后世枪械的瞄具设计(如早期步枪标尺)起到不小的借鉴作用(毕竟把距离放远,子弹也是按抛物线运动)。

现代弹道轨迹计算

早期的人体工程学:弓箭自出现以来便在不断改善弓手的使用舒适性,其握把设计强调舒适性和稳定性,这是弓箭的一小步,却是人类在探索武器人体工程学的一大步。

弩

弩是一种来源于弓、吃得到制弓技术红利,却独立于弓发展的武器,其特点是有一个像是横向弓的水平组件,称为弩弓,然后被安装在一个弩臂上。与弓手需要长时间训练相比,弩手的培训成本显得低了许多,只需要学会上弦、瞄准、摁扳机即可。

弩

弩的历史

关于弩的起源,传说中在黄帝时代(公元前2600年)弩便已经存在,但并无实物证据。

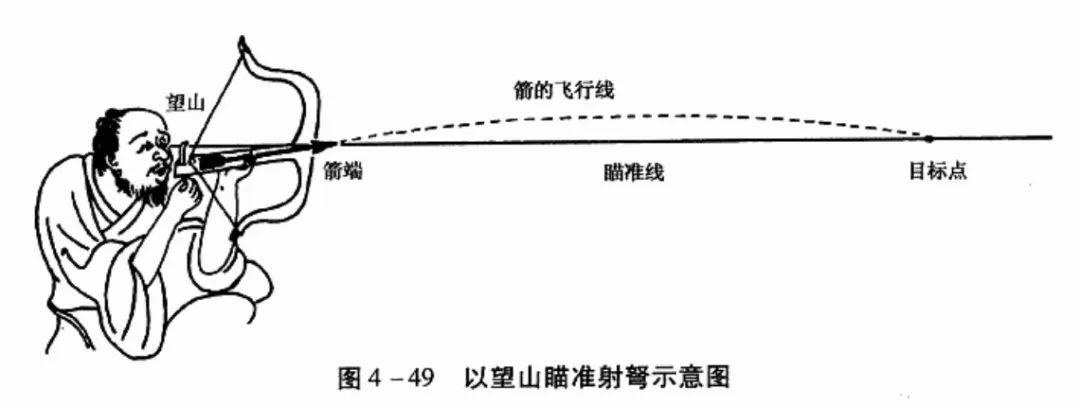

目前最早的弩在战国早期,公元前5世纪的曾侯乙墓出土,证明中国在此时便已在使用弩进行战争。战国时期的«墨子»也有关于弩在守城战之中的记载。 战国时期的弩,整体以木质为主,弩机的材质则为青铜铸造,此时便出现牙(挂弦)、悬刀(扳机)、望山(瞄准器)等部件,是最早的机械扳机结构。

九连墩楚墓出土,经过复原的战国弩

时间来到秦朝,秦始皇陵兵马俑中的弩兵俑侧面说明了在秦军之中,弩已经成为了制式装备。秦弩采用青铜弩机,除了继承了被称为“望山”的原始瞄准器,并首创了弩郭(机匣),这个结构的出现使弩可以承受更大的张力、减少射击的震动并提升了精准度。

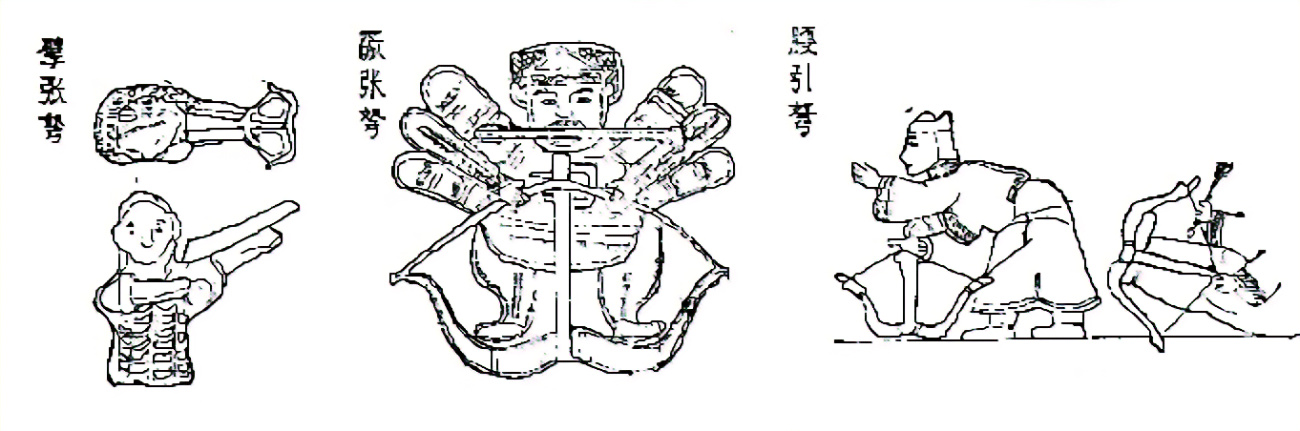

秦弩的另一个进步之处在于:其零件第一次出现了模块化而非纯手工制作,两把秦弩的零件甚至可以相互替换,这有效的避免了一把弩出问题就彻底哑火的情况并说明了秦朝在那时已拥有了高度规范化的武器生产体系。 此时的弩,有手拉,拉力约50-100磅的臂张弩和脚**臂,拉力达到150磅以上的蹶张弩。

秦弩结构图

来到汉代,弩在秦弩的基础上进行了进一步的优化,弩臂强化到了复合材料,主流为木材+牛角+筋腱组合,地方部队则继续沿用先前的单体木质结构。 除了弩臂的强化,弩郭也得到了进一步的加强,能够承受更大的压力,汉代弩的拉力上限甚至来到了600磅。

除此以外,汉代还对瞄准器具进行了刻度,射手可根据距离自由调整设计角度,弩的远距离精准度向前迈进了一大步。

望山的使用图—《中国古代军事工程技术史》

至汉代,除了先前的手拉、脚踏的上弦方式外,出现了一种使用铁钩的腰带上弦器,士兵可以借此借全身力气拉开更大拉力的弩,这也是汉代弩拉力上限更进一步的重要助力。

汉代画像材料中的臂张弩、蹶张弩及腰引弩

后续,中国还在三国时期出现了诸葛连弩(可能是传说,无实物出土),宋朝出现了射程340或更远的神臂弓和射程超1000米的床弩、成为了对抗骑兵的有效武器。

蒸 !

西方的弩

欧洲与中国几乎是同时出现了弩,最早提到的合理可靠的日期是在古希腊的公元前5世纪的某个时候。(资料主要来源于知乎大佬:异世界冒险者M)没有珍贵的资料我是无法独立写出如此完善的西方弩发展历史的,特此鸣谢。

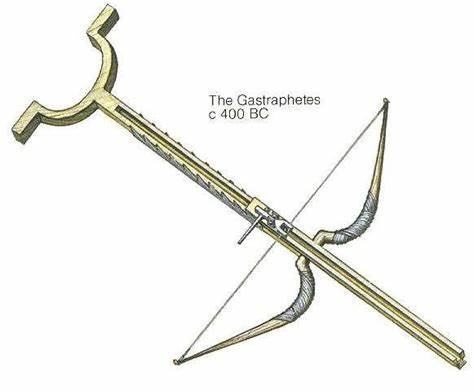

最早的欧洲弩被称为腹弩,由弩身上的一个复合弓提供动力射出箭,通过将腹部放在弩身后部的凹陷处,用弓箭手的全部力量向下按压来扣弦。这与后来的罗马和中世纪的十字弓截然不同,它利用了一个精心设计的滑轨装置来上弦。

腹弩复原图

在之后的日子里,最早的腹弩呈现了大型化的进化,弩炮的出现让腹弩的地位受到了撼动,随后小型化的弩炮则基本取代了腹弩。

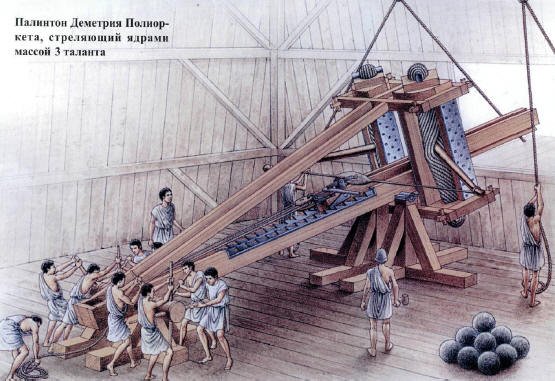

希腊人还在公元前338年到326年之间制造除了扭力投石弩炮,它以绞盘驱动,以扭力来给弓弦上弦,发射巨大石块。成为了最早期的一批攻城武器。

“katapeltikon”扭力投石弩炮

罗马人继承了弩炮的武器技术,与弩形似但并不完全是弩,罗马弩炮基于扭力驱动,据文献记载弧形弩炮arcballista和手持弩炮manuballista,它们是攻城弩炮小型化后的产物。

manuballista复原

手持弩似乎没有使用弩弓,而是使用了由几圈扭曲的绞线组成的扭力弹簧。不过,将弩弓和弦拉回以将能量储存在弓弦上的动作仍然是一样的,只是上弦的机制发生了变化。或许我们该叫它手持式机械弩?随着罗马帝国的衰败,弩炮由于缺少维护渐渐退出舞台,绞盘弩等小型弩被广泛使用。

时间来到中世纪,源于希腊和罗马的弩经过了演变拥有了更强的穿透力和更长的射程,虽然长弓的射程与穿透力都胜过弩,但因一名弩兵的训练周期远远小于弓兵,而广受欢迎。

一个出身卑微的农民可以在很少训练的情况下击杀贵族骑士,这对社会分层产生了严重威胁。为了防止社会陷入分层混乱的情况,弩甚至曾被罗马天主教禁用过。但当十字军东征时,弩又可以对异教徒使用,在梵蒂冈的允许下,弩在十字军东征中有着亮眼的表现。

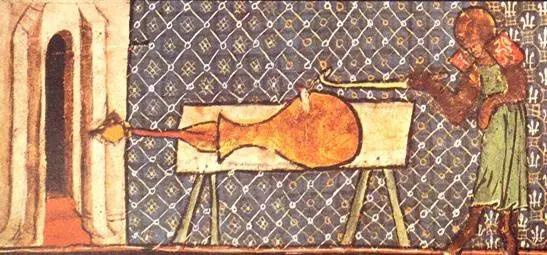

复原钢臂绞盘弩

弩的历史到此为止,我们来看看弩对后世枪械有着什么启发。

扳机:扳机这一结构,最早便是在弩身上出现(前面中国弩的悬刀),15世纪出现的火绳枪甚至直接沿用了弩的扳机结构。

瞄准系统:汉代出现的刻度望山首次实现了射手可以根据距离调整射击角度、西方弩在14世纪出现的照门-准星系统则成为了现代枪械瞄具原型。枪械的瞄准基本盘在弩这一代远程武器就已定下了,“三点一线”这一瞄准准则从弩开始,一直相传到了今天的枪械之上。

射手通过望山瞄准中

火药时代

我们终于到了火药时代辣!那么在讲我们可爱的火枪们之前,我们还是要提那么一嘴前置科技:黑火药的发明。

填装入弹壳的黑火药

火药在中国

众所周知火药由中国人发明,火药的发明还得提上一嘴炼丹术,虽然炼丹术不可能发明啥长生不死丹,但却实打实是中国人早期对化学探索的第一步,是一种原始的化学形态。

那某种意义,炼丹术士是不是早期化学家呢?

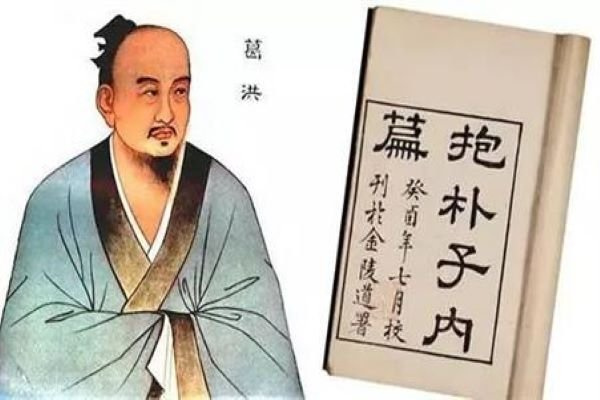

尽管炼丹术的终极目标(如炼制长生不老药)是荒谬的,但它的实验方法——尤其是火法炼丹,却意外发明了日后的无敌之物火药。晋代葛洪在《抱朴子》中对火法有所记载,火法大致包括:煅(长时间高温加热)、炼(干燥物质的加热)、灸(局部烘烤)、熔(熔化)、抽(蒸馏)、飞(又叫升,就是升华)、优(加热使物质变性)。一代代的炼丹术士一次次地进行着排列组合梦想着练出仙丹长生不死,结果仙丹没炼出来,火药倒是就被这么捣鼓出来了。

葛洪和抱朴子

炼丹师认为如硫磺、硝石这种猛毒之物,必须用火“伏”一下消除毒性方能为炼丹所用。凡是伏火的方子都含有碳(木炭或各种植物),而且伏硫磺要加硝石,伏硝石要加硫磺。这说明炼丹家有意要燃烧二者,以去掉它们的猛毒。 虽然炼丹家知道硫、硝、碳混合点火会发生激烈的反应,并采取措施控制反应速度,但是因药物伏火而引起失火的事故时有发生。

炼丹爆炸

时至唐代,此时的术士们已经有了丰富的经验:硫磺、硝石、碳三种物质可以构成一种极易燃烧的药,这种药被称为“着火的药”,即火药。由于火药的发明来自制丹配药的过程中,在火药发明之后,曾被当做药类。《本草纲目》中就提到火药能治疮癣、杀虫,辟湿气、瘟疫。

火药初代目三柱神

火药不能解决长生不老的问题,又容易着火,炼丹家很快对它们失去了兴趣。火药的配方由炼丹家转到军事家手里,就成为中国古代四大发明之一的火药。

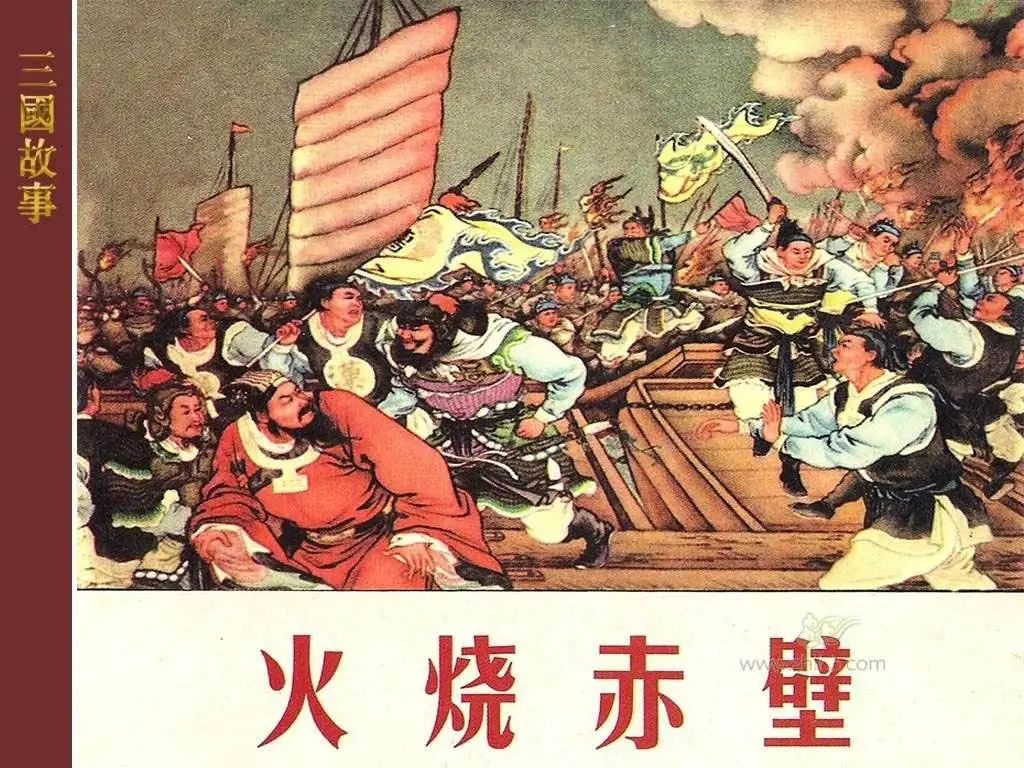

到了唐代中后期,火药开始正式使用在军事上。在火药发明前,战争常常需要火攻,比如诸葛亮干碎曹操铁索连环,气死周瑜的赤壁之战。那时候火攻主要利用油脂、松香、硫磺之类的引火物,配合易燃物达到火攻的目的。火药发明之后,利用投石机抛掷的火药包代替了燃烧石弹和油脂火球。据宋代路振的《九国志》记载,唐哀帝时(十世纪),郑王番率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。这可能是有关用火药攻城的最早记载。

只有火烧赤壁老图

到了两宋时期,火药在武器研发方面发展神速。据《宋史·兵记》记载:公元970年兵部令史冯继升进火箭法,这种方法是在箭杆前端缚火药筒,点燃后利用火药燃烧向后喷出的气体的反作用力把箭簇射出,这是世界上最早的喷射火器。公元1000年,士兵出身的神卫队长唐福向宋朝廷献出了他制作的火箭、火球、火蒺藜等火器。1002年,冀州团练使石普也制成了火箭、火球等火器,并做了表演。这时候对火药的运用还只是运用其纵火,随着时间过去,火药武器的发展,逐步过度到了利用火药爆炸性能的下一阶段。

宋代火箭兵

宋代由于战争不断,对火器的需求日益增加,宋神宗时设置了军器监,统管全国的军器制造。军器监雇佣工人四万多人,监下分十大作坊,生产火药和火药武器各为一个作坊,并占有很重要的地位。史书上记载了当时的生产规模:“同日出弩火药箭七千支,弓火药箭一万支,蒺藜炮三千支,皮火炮二万支”。这些都促进了火药和火药兵器的发展。

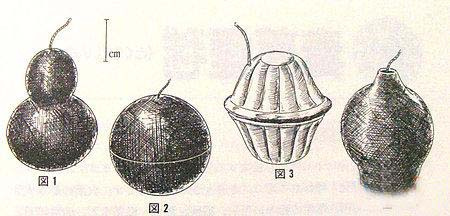

善良却敏感的皇帝—宋神宗赵顼

北宋还出现了手雷的雏形,现在我们都知道:火药燃烧时能产生大量的气体和热量。原本体积很小的固体的火药,制造的气体体积可以猛增至几千倍,这时容器就会爆炸。这就是火药的爆炸性能,利用火药的爆炸性能,宋代研发出了各类原始手雷。蒺藜火球、毒药烟球属于威力较小主打助阵的火器,属于早期探索。直到北宋晚期,霹雳炮”、“震天雷”出世,诸如震天雷的原始手雷是一种铁火器,利用火药的爆炸性能顶碎铁壳制造高速破片进行杀伤。《金史》对震天雷有这样的描述:“火药发作,声如雷震,热力达半亩之上,人与牛皮皆碎并无迹,甲铁皆透”虽有夸张,但足以看出当时人们对火器威力的畏惧。

宋代的原始手雷们,可爱捏

南宋时出现了管状火器,也就是我们主角枪的原型,公元1132年陈规发明了火枪。火枪是由长竹竿作成,先把火药装在竹竿内,作战时点燃火药喷向敌军,此时的火枪还不能发射子弹,算是喷火竹竿。但时至南宋,我们已经点亮了枪械的最后一个前置科技,万事俱备只欠那最后的一道闪电撕开混沌点亮那人类热武器之路。

公元1259年,寿春地区有人制成了突火枪,突火枪内装有“子巢”即子弹装载处,火药点燃后则产生强大的气体压力,把弹丸射出去。真正意义上的枪械终于第一次出现在人类历史上了!以今天的眼光看,突火枪是一种不及格的武器,用竹筒制成、毫无精准度可言、更没法控制后坐力,但突火枪代表着人类终于在对热武器的探索中走出了一条自己的路来。

突火枪结构图

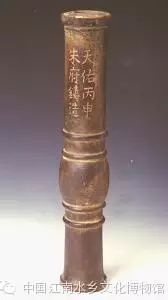

时间再次流转,我们来到了元明,此时的火器抛弃了耐用性差的竹子,转而使用铜与铁制作枪筒,名字也从“突火枪”变为“火铳”。

元代铜火铳

在明代,还出现了成建制的火器部队,这在冷兵器时代相当厉害的。明朝有三大营,其中“神机营”就是火器部队。以至于三个明朝士兵,便有一个使用火器作战。

明朝神机营士兵

与此同时,以铜铁铸成的火器还产生了大型化成为了早期的火炮,但对枪与炮的区分在此时还十分模糊,只能通过大小来区分,单人操作的手铳可视为枪。而架设在城墙上或木架上的碗口铳则更接近炮。

明洪武五年碗口铳

火药传入西方

聊到火药进入西方,我们还是得再说回蒙古西征。公元1234年蒙古灭金之后,火药及火药武器被编入蒙古军队,次年,蒙古大军发动了第二次西征,1241年4月9日,蒙古大军与3万波兰人和日尔曼人的联军在东欧华尔斯塔德大平原上展开了激战。蒙古人在此战中大量使用火药加速的“火箭”进行作战,随军还会配备从金、宋那里学到的铁质早期火炮,有此等利器傍身,蒙古人横扫了东欧平原。

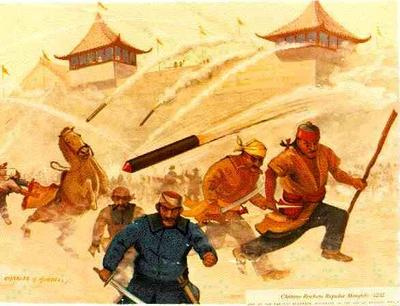

蒙古西征中所使用的“火箭”

蒙古人灭亡阿拉伯帝国后,建立起了伊利汗国。这里在之后成为了火药等东方科学技术知识向西方传播的重要枢纽。而蒙古人配备的武器,则为西方人提供了偷学火药武器制造技术的机会。

西方的早期探索

和中国一样,西方对火器的早期制造也不过是泛泛之作,只是一根根一端封闭的青铜管或锻铁管,留有点燃火药的火门,此种武器便被叫做“火门枪”。

也许我们该叫它火门炮才是?

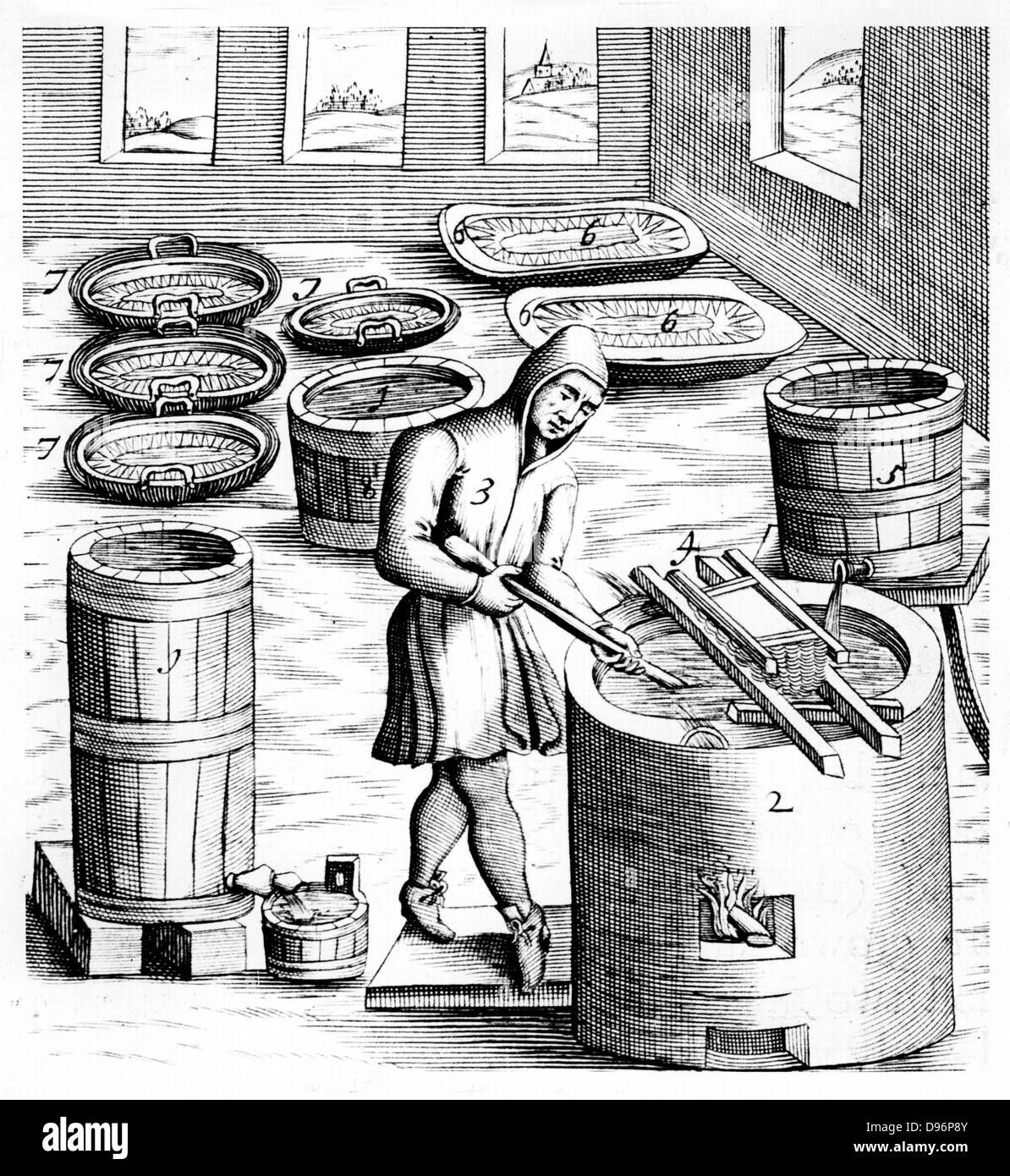

14世纪末,欧洲的火器研发迎来了爆炸性增长,其重要原因之一便是:欧洲人掌握了用硝田(堆人畜排泄物产硝)生产硝的技术。从此,火药用硝不再仰赖从东方进口,火药的生产成本大大降低。这使得西方军队可以加大战争中火药的投入。

熬硝(面露难色)

火门枪也受到了改进,成长为了被称为钩式手持枪的新品种。钩式手持枪通常为全铁制造,少量为青铜制成,细长的枪管带有一个细长的金属柄,枪管前部也带有钩形件。这个钩起到支撑作用,守城战时可以直接钩在城墙上,野外作战时则可以钩在盾牌之上结成战阵。

15世纪初低地国家制造的大型钩式火门枪

而面对火门枪的主要敌人则是中世纪的老骑士阶级,火门枪走上了枪管加长、体型加大的线路,加长的枪管意味着更远的射程和更快的弹丸初速,这便意味着穿透骑士盔甲的可能性又大了一分。

中世纪骑士盔甲,可能挨了一枪

在14世纪初,欧洲人就开始探索最佳的火药配比并几乎达到了最佳配方:75% 的硝、12% 的硫、13% 的木炭。但真正改变欧洲火药性能的是火药颗粒化技术,说来也是简单:把粉末黑火药压制成药饼并破碎成颗粒,效果则是以前填装粉末黑火药的三倍。不仅如此,颗粒黑火药还比粉末黑火药更能适应欧洲的潮湿天气且杜绝了因运输路途中的颠簸导致火药分层而报废的情况。

颗粒化黑火药

火药的进步也决定了枪管的加长,当使用粉末火药时,火药推动力就那么大,你枪管再长火药的推动力也只有5厘米,而使用了颗粒化火药以后,火药的推动力可能就能来到20、30甚至40cm了,此时使用长枪管加长火药燃气做功距离,便可以起到增加弹丸初速的作用了。

到了15世纪后期,欧洲火门枪已经发展成了一种比较成熟的单兵火器。在当时,所有的火门枪在发射时都需要使用者手动点火,这种一手握着火门枪一手拿着火源的点火方式,很不适合一个人操作,在战场上使用起来尤为不便,这迫使人们不得不对其进行不断研究,期望制作出更好的火器。于是,早期火绳枪出现了。这次没找到图片,我给大伙自己画了一个原理(很丑,不许说我)

火绳枪大概原理

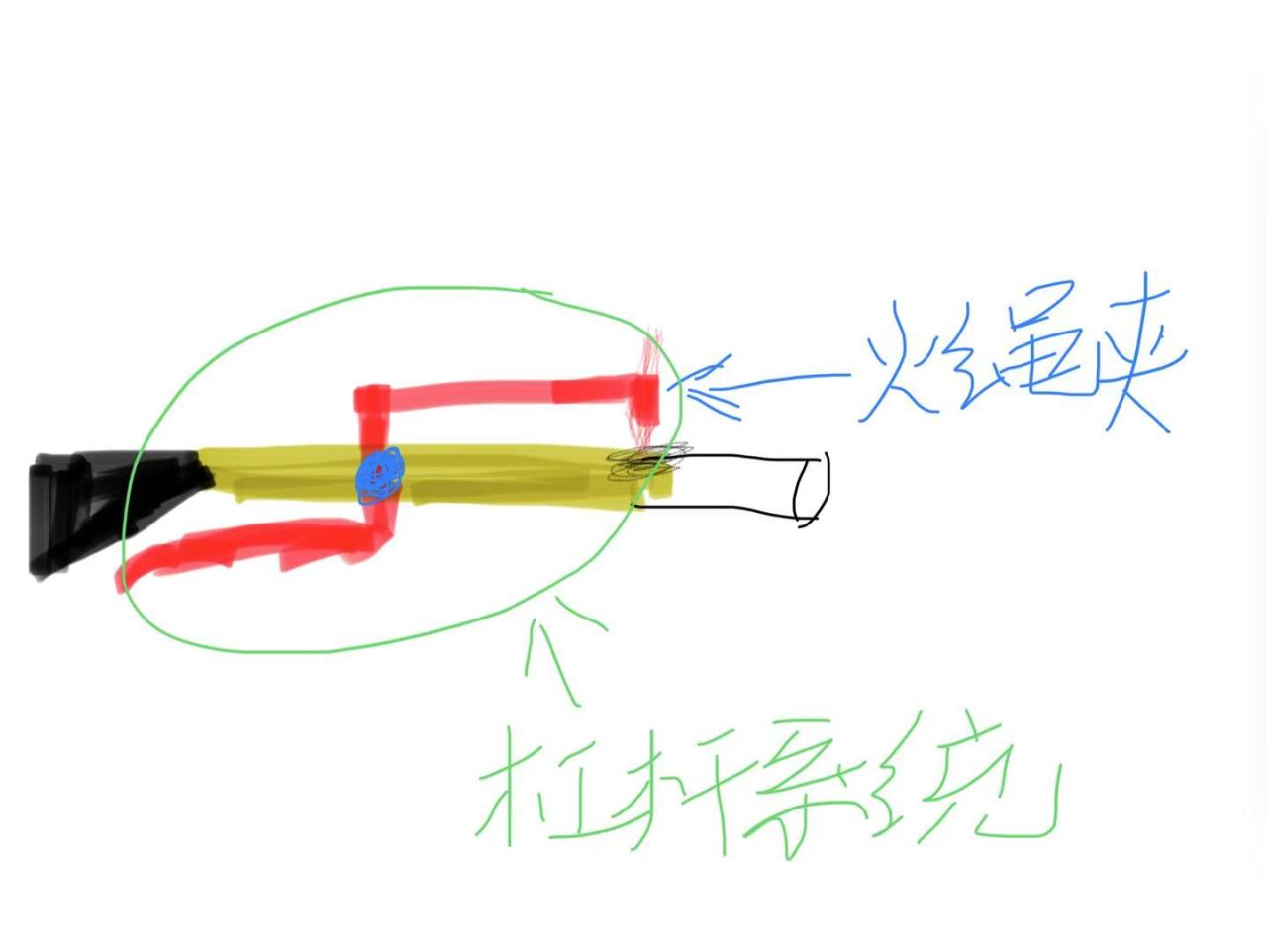

火绳枪

火绳枪的主要进步在于使用了火绳夹和一个杠杆系统(中间有一个钉子作为支点),让射手可以不再双手持枪使用。当使用者将蛇杆下端上压时,火绳在杠杆运动的带动下就会下压“扣击”在火药池上,点燃火药池内的火药,从而将枪管内的火药和弹丸击发出去。

火绳

火绳的制作十分简单,一般是将一根亚麻制作的细绳浸入溶有硝石的烈酒或酸醋中24小时,可以长时间缓慢阴燃,无明火,燃速大约为每小时80毫米~120 毫米。

今天使用火绳的打火机

火绳加火绳夹的组合直接把火门枪那使用手持火源的老一代火器一脚踢死在了路边。但火绳枪和火门枪有着一个共同的缺陷:在雨天便难以使用。除了解放双手,让枪手可以更方便的选取单手或是双手握持枪械,火绳枪在精准度和穿甲能力对比火门枪皆有较大进步,且火绳枪基于弩的扳机结构发展出了自己的扳机系统,枪械的雏形已经出现在了火绳枪上。这在当时玩盔甲械斗的欧洲贵族老爷之中可以说是顶级武器里的T0了。

火绳枪

火绳枪与其前身的火门枪的出现,对先前的远程武器生态位产生了巨大的震荡,作为一种全新出现,使用火药的武器,火枪的未来是光明且拥有无限未来的。反观与之定位相差不多的弩(弓更多靠射速,弩靠精准度),用我话说就是弓比较偏运动,弩比较偏商务这一块子的,则收到了巨大冲击。

如果在另一时间线,中国术士觉得炼丹着火爆炸是正常现象没有进行研究,火药从没有出现,那么弩才是欧洲远程界的精准与穿甲之王。(弩:火枪!你偷走了我的全部!)不过那也意味着人类在远程武器的发展上限也到弩为止,我们接下来向下看,一起来看看火绳枪第一次投入战争的表现究竟如何,弩VS火绳枪!你知道吗?

你知道吗?!

1505年,西班牙名将,被誉为“伟大统帅”的贡萨雷斯-德-科尔多瓦在经西班牙东北部的阿拉贡王国国王斐迪南二世批准,第一次将火绳枪编入军队中,他将他的军队编成二十支部队,称为纵队。每个纵队由6 个大队组成,每大队1000人,其中包括600 名长矛兵,300 名火绳枪士兵,100 名戟兵。这是欧洲建立起来的第一种囊括火绳枪的战术编队。

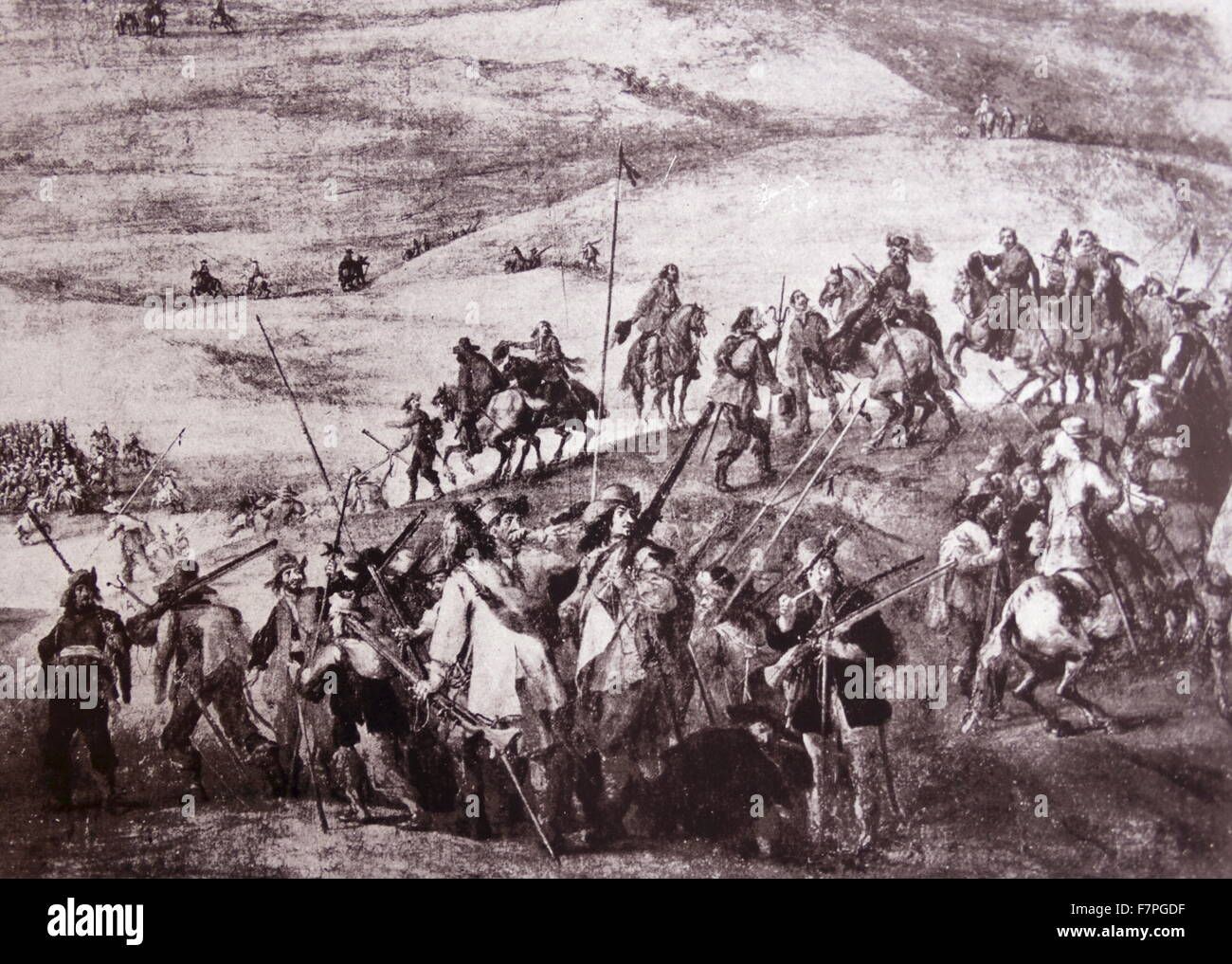

1512年的拉文纳会战,装备火绳枪的西班牙军队与大量装备钢制弩的法军相遇。法军起初派出2000名弩手攻击西军阵地,结果西班牙人用火绳枪和马车上的回旋炮(一种可旋转的小型火炮)凶猛还击,将法国弩手们打得狼狈逃窜。

回旋炮

1521年的比克卡之战,西班牙人使用火器击败了强悍的瑞士步兵。原本的中世纪大方阵砍杀被玩成了排队被枪毙,火绳枪至此彻底改变了战争,不重视火器,在欧洲就只能挨打。而西班牙人根据在实战中磨合、改进达到最佳效果的长矛火绳枪组合,最终进化为著名的西班牙大方阵战术。西班牙步兵也因为辉煌的战绩,从瑞士人手中接过了当时的欧洲最强步兵的称号。热武器也就此在人类战争之中占据了永久席位,没有缺席之时。

西班牙大方阵

制枪工匠们对火绳枪的改进一直在进行,他们依据十字弩的经验,把枪管磨得更直,去除内部毛边,并把弹丸制作成与枪管直径接近的圆球形,这种关于子弹的思路在后世也一直在使用。

火绳枪使用的弹丸

16世纪,火绳枪开始进入大型化时期,这种重型火绳枪的口径大约23mm,长约1.8米,净重9~11kg,因为枪既重又大,而且重量分布并不是很均匀,所以会配备一个Y型的支架辅助,这种枪使用的圆形铅弹单颗就有30-50g以上重,搭配颗粒化黑火药,对人员杀伤威力极大,据说可以连人带马一发子弹打穿两名法国重骑兵。而另一种的新型枪械也正在悄悄准备着自己的登场。

燧发枪的崛起

簧轮枪

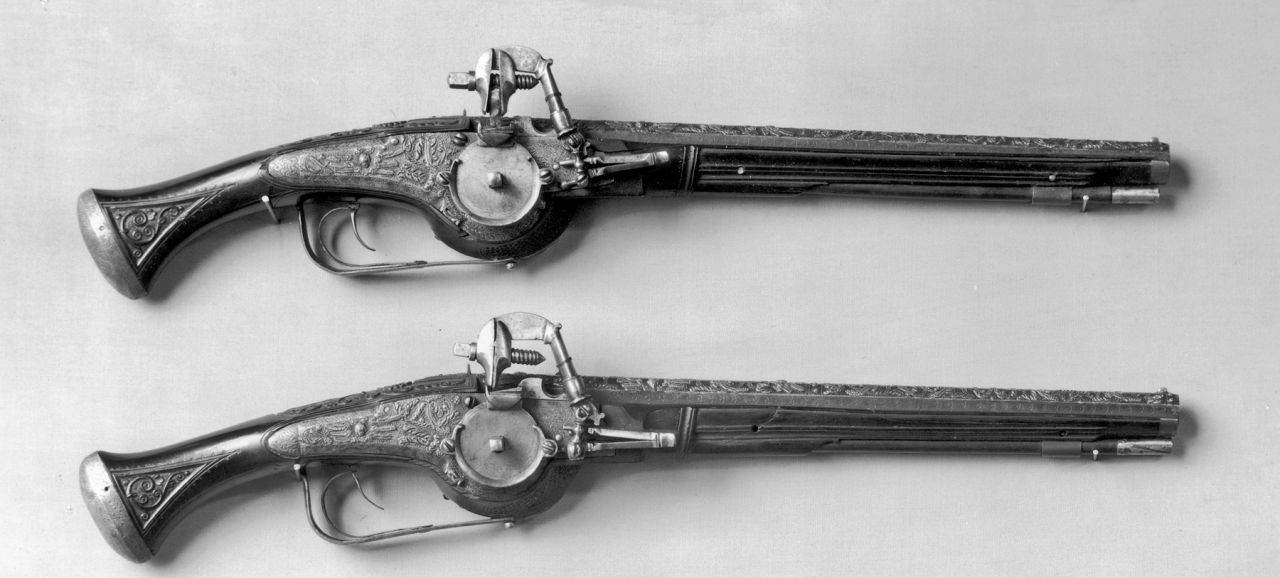

火绳枪虽然解决了双手持枪这一巨大短板,但在降雨频繁的欧洲大陆,雨水一下便会导致火绳枪哑火,近百年来一直有人在尝试改进火绳枪这一弊端。16世纪初,一位钟表匠发明了一种转轮打火装置,通过带有锯齿的钢轮、蓄能发条和黄铁矿发明了摩擦点火装置。使用时需要使用类似钥匙的装置旋转钢轮为发条蓄能,随后将夹有黄铁矿的夹子下压使其能接触钢轮并在药池内倒入引火药、完成装弹后便可扣下扳机释放钢轮摩擦引火。

簧轮枪

这种转轮打火的装置,的确解决了雨天无法使用火器的弊端,但因其复杂的发条机械结构导致这种枪械造价较高,且这种舍弃了火绳的火器十分适配骑兵作战,故而只能小范围装备于骑兵和贵族之中,当时的骑兵也属于是纯纯的高级精英兵种了,成本对人家来讲不重要。

使用簧轮枪的骑兵

但因其过高的造价和维修技术要求较高、不具有普及型的缺陷,这种转轮式打火枪械未能取代火绳枪。

燧发枪的出现

枪械的进步并没有沉寂太久,16世纪中叶,燧发枪出现了,其是西班牙人在簧轮枪的基础上发明的,换掉了带发条的钢轮,换成了燧石和火镰。扣动扳机,弹簧释放枪内的阻铁,将击砧上的燧石撞击打在火镰上,火星点燃火药,打出铅弹。随后由法国人马汉,一位在钟表与枪械方面的工匠,为燧发枪安装了可靠的保险装置并完善了燧发枪的击发装置。燧发枪就这样出现在了历史的舞台之上。

燧发枪的击发原理

这种装置,彻底杜绝了明火激发的点火方式,拓宽了火器的使用环境,大幅增加了枪械的实用性,这下雨天也能排队枪毙辣!新武器的出现代表着新战术的出现,统治战场数百年的线列步枪战术与燧发枪同时兴起壮大又在同时衰落式微。

线列战术

在讲起线列战术前,我们先讲一讲刺刀的发明,在刺刀发明前,火枪手在面对骑兵冲锋时基本无反抗能力,必须与长矛混合编队。直到1640年左右,法国第一次出现了插塞式刺刀,火枪部队也拥有了近战能力。1680年,套筒式刺刀发明,刺刀通过套筒固定在枪管外侧,在拥有近战能力的同时还能不影响射击。线列战术拥有了出现的可能。

对于战术历史我并不了解,所以关于线列战术我们这里进行一个简单的概述。

第一:呈线列前进可以让每个人需要注意的角度范围缩小,更好地投入战斗、减少伤亡,而关于燧发枪的准确率,其实并不低,在100米以内可以达到最高75%的命中率。

大英帝国的线列队形

第二:面对骑兵的冲阵,早期线列步兵对抗敌人骑兵的能力很弱。在刺刀发明后,火枪拥有了近战能力足以自保,不再需要长矛的保护,单一火枪构成的线列队形方能出现。

第三:提高士兵凝聚力并提振士兵士气,不同的连队作为一个紧密的线列可以在保持有限距离外,避免混乱。同时密集队形也方便了指挥系统进行指挥。

燧发枪小结

所以说,从14世纪到16世纪中叶,欧洲对火枪的发展,无论是火门、火绳、燧发,无非是发射药点火方式和火药的改进,其本质上,依旧是点火阶段。在燧发枪时兴的两百多年间,虽然枪支的击发方式没有什么大的改进,但是枪械与弹药改变还是很多,陆续点亮了后装、膛线和定装弹三个科技,从滑膛进化为线膛、从前装弹进化为后装弹、从随意放药进化为定装药量,我们的武器正在越来越向着现代武器进化。下面我们一块看看燧发枪的这三大进化的历史吧!

燧发枪的后续发展

那么作为我的老观众,我们在枪械进化史第一期就已经在长矛和投石索那里讲到,投矛器与枪管约束、投石索的离心力与膛线有着异曲同工之妙,于是人类把自旋提高飞行物稳定性这一神奇的原理用在了燧发枪之上,其结果就是时至今日还在使用的膛线。

原始手搓膛线

膛线这东西在15世纪就已经存在了,只不过那时候是给炮搓膛线,直至18世纪的美国独立战争,将膛线应用于小型武器的行为才越来越受欢迎。当时,大多数“步枪”都有光滑的膛孔。这是一种妥协,允许更快地从枪口装填。熟练的火枪射手以每分钟 3 发的速度装填和射击。在前装填的步枪使用膛线意味着危险和超慢的射速,你需要随身携带一个锤子把弹丸敲进步枪,然后冒着炸膛的风险举枪开火。能够正常使用且使用膛线的只有类似美国肯塔基步枪这类耗费长时间手工磨制膛线的精密步枪,这在当时是有悖常识的,我们都用滑膛、用线列堆数量打重火力,你玩精准度?那你不是找死吗?然后,然后美国就成功独立了。

肯塔基步枪

那缺陷摆在这了,只有两条路走:要不进化工艺好好搓膛线去、要不你就改进弹药不玩铅球弹弹乐。永远不要小瞧恐怖直立猿琢磨武器的心思,我们硬把这俩难题解决了。下面咱们好好讲讲到底是咋解决的这俩难题呢?

弹丸问题

弹丸这一块,我们得找法国陆军上尉 Claude-Étienne Minié (克劳德-艾蒂安·米涅),他于1849年创造了一种带有四个环的锥形软铅弹丸。发射时,这些环与枪管的膛线啮合。不再需要涂油麻布袋润滑,圆锥形同时也提供了更好的稳定性和准确性。既提高了步兵火枪的射速,也提供了比铅球弹弹乐更好的子弹性能。

米涅弹

膛线问题

时间差不多咯,工业革命来咯!搓膛线直接摆脱手工工匠,大踏步进入机械化时代了,这代表着膛线这玩意从此就可以用机械量产了,膛线问题就这么被人类历史中的一次技术爆炸解决了。

现代膛线

关于膛线,我这里还要给大家来个小知识,你会不会好奇为啥枪管里面那么多螺纹,而且有的枪管螺纹密集,有的疏松?那么我们有请缠距登场!

缠距

缠距,即膛线旋转一周对应的枪管长度,作为膛线最重要的参数,直接影响着弹头的旋转速度和飞行稳定性。当使用铅弹时,当时的缠距一般是1:48,因为必须让铅弹充分的“转起来”才能保证飞行稳定性。而放到现代枪械,一般很少有大于20的,这是因为现代子弹普遍为椎体且比铅弹长,锥形球以更快的扭转率射击得更好,所以我们需要低缠距,缠距越短,弹头旋转更快,一般适用于重弹(狙击步枪、步枪),缠距越长,弹头旋转较慢,适合更短、更轻的弹头(手枪、冲锋枪)。

高缠距膛线

定装弹药

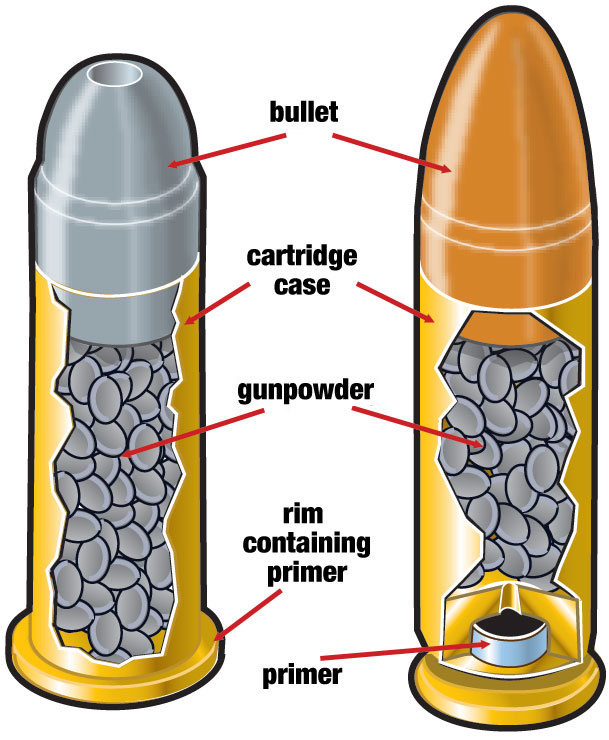

在膛线与子弹蓬勃发展的时候,又一项伟大发明出现:定装弹药。所谓定装,就是每个弹丸一样大,每次发射药一样多。听不懂?那我找个黄铜壳把这些定装的火药和弹头装在一块,就是今天的子弹。

定装弹药

定装弹药提高了弹药的标准化程度,弹药开始有了外包装,一次发射一包弹药,这样既可以防潮,也可以让每次发射药量统一标准。

好了孩子们,现在科技树前置全都点完了,让我们有请下一位嘉宾:火帽枪与火帽吧!在火帽枪前,我们需要先来讲一下火帽这个前置科技的发明。

火帽

火帽是一个小型金属(通常为铜)帽,内装敏感起爆药(如雷汞,Fulminate of Mercury)。同样扣下扳机释放击锤“点火”,当枪械的击锤撞击火帽时,内部的起爆药受挤压爆炸。爆炸产生的火焰通过枪管尾部的传火孔引燃主发射药,推动弹丸射出。只不过使用火帽已经不再是点火,已经进化成破局现代色彩的撞击发火了。

火帽

火帽的发明

1807年:苏格兰牧师亚历山大·福赛斯(Alexander Forsyth)发明雷汞点火原理,首次使用化学起爆药替代燧石。绝命毒师老白炸图库就是用的雷汞

老白与雷汞

1814年:英国工程师约瑟夫·曼顿(Joseph Manton)改进设计,推出铜制火帽(Percussion Cap)。

1820年代:火帽技术逐渐成熟,使用火帽系统的火帽枪开始逐步取代燧发枪。

火帽枪

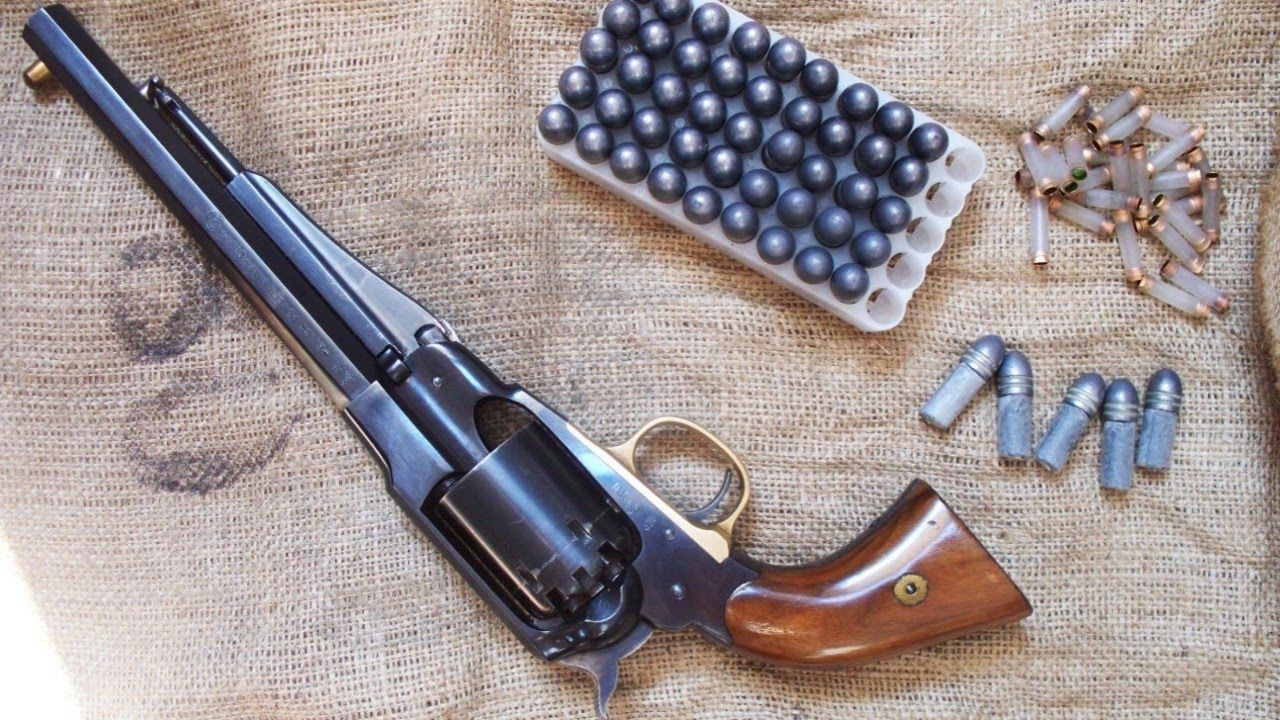

作为一种历经克里米亚战争和美国南北战争的枪械,火帽枪用实战中步兵显著提高的火力告知了世人自己的登场,火帽的登场也让左轮手枪这种多发装填的枪械成为可能。使用火帽的左轮手枪便有两个大明星:柯尔特1847沃克左轮与柯尔特1851海军型转轮手枪

柯尔特1847沃克左轮

火帽枪仅仅时兴了40年左右的时间,但它确实起到了无与伦比的作用:承上启下!你问我为什么?好的我们拿来一颗今天的金属定装弹,我选了个大家伙:.50子弹,我们一起来看一下它们的屁股。

.50BMG弹

有懂的朋友已经知道我想让大家看什么了,没错就是底火,今天的金属定装弹只不过是把本来装在枪上用来单次打火的火帽塞到子弹当中,让射手不用再射击一次填装一次火帽。某种意义来讲,火帽枪没有消亡,它们一直活在后世的金属定装弹上。

金属定装弹

在火帽出现后不久,就有人开始尝试火帽与定装弹药的组合。绝大部分使用纸包裹弹头与火药,大大简化了装填的步骤,早期的击发方式也可以说是千奇百怪了。侧面针刺击发、底部撞击击发等击发方式皆有且同时存在。

使用纸壳定装弹的转轮手枪

直到,德莱赛针发步枪的出现,用以压倒性的优势对阵前装式步枪,赢得普奥战争这一傲人的战绩基本确定了火帽与弹药的结合方式并为后来的栓动式步枪定下了一个大概的模板。

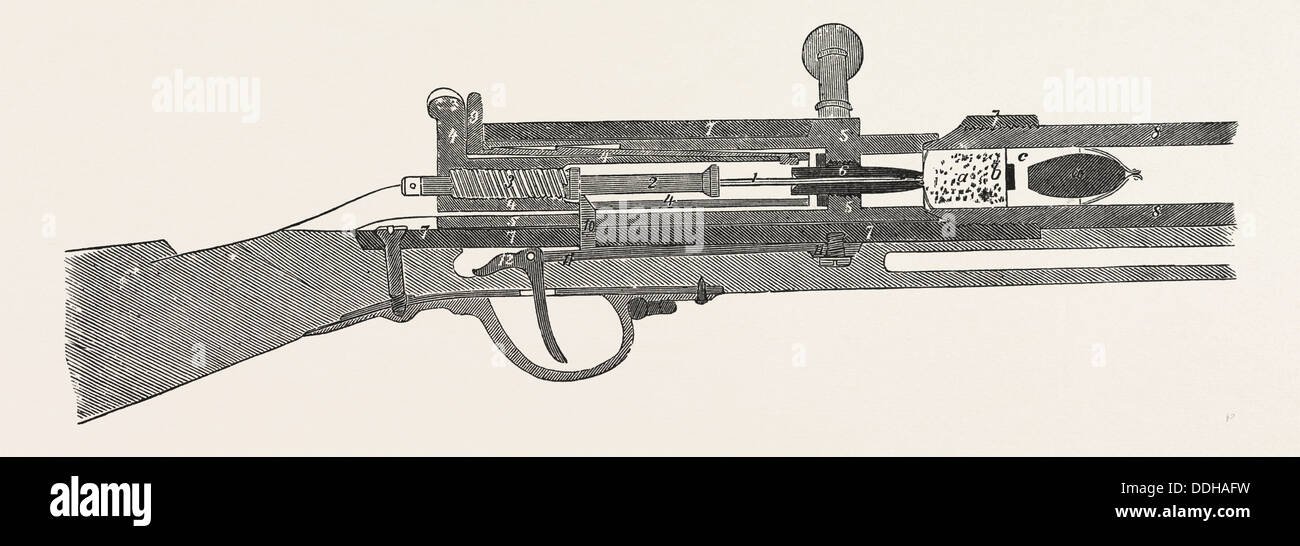

德莱赛针发步枪

德莱赛针发枪集合了后装、线膛、定装弹药、针刺击发,旋转后拉枪机各大当时顶级科技技术。尤其是那个标志性的旋转后拉枪机,后来成为栓动步枪的外型标识,所以德莱赛针发枪也可以被视作是栓动步枪的鼻祖。

德莱赛针发枪

德莱塞步枪在当时是一个技术奇迹,与当时还在使用前装步枪的军队相比,它提高了普鲁士军队的战术灵活性并提高了他们的射速上限。它引起的战术创新很少,但是决定性的——它允许步兵从俯卧或躺卧的姿势重新装填,并使步兵在行军时开火和重新装填的能力成为可能。

德莱塞步枪的子弹由药筒、弹托和弹头组成。弹头形状前钝后尖,像橡子形,后端装在纸质盒形的弹托当中,就像鸡蛋放在蛋托里。弹托尾端装火帽,与药筒中的黑火药接触,药筒装药4.8g(74格令),尾端封闭但封闭性能并不完美。

德莱塞步枪弹药拆解

当这把武器击发时,击针刺穿整个药筒打击火帽发火,使药筒内的火药自前而后燃烧,推动弹托和弹头发射,离开枪口时弹托自然掉落。相比于一般的火药自后而前燃烧的方式,自前而后燃烧的火药利用率更高、燃烧更完全、残留更少,因为自后而前燃烧时,前端火药未等燃烧就和弹头一起被推出枪管,这部分火药在枪口处燃烧,二次推动弹头加速,同时产生较大的枪口焰和烟雾。这样一来德莱塞步枪可以用更少的火药达到较高的初速。

德莱塞步枪的击发结构

诚然,它的缺点很多:使用长针击发,故障率高、使用纸壳弹,后膛封闭性不佳,容易灼伤射手。但德莱塞步枪确确实实地将枪械引入了现代化的路上,至此以后,无烟火药与连发武器接连出现,枪械这一科技树,在德莱塞这一武器之上,后装、定装弹点火一体化以及线膛三大顶级科技同时点亮,人类终于在1836年得到了第一把现代化的步枪。

金属定装弹

把火帽(底火)与弹药结合,已是大众皆知,慢慢的有人不满于使用纸壳弹,开始了对使用金属包裹定装弹这条路的探索。

1845年,法国人福洛拜(Flobert)发明的边缘发火弹(.22 BB Cap)是金属定装弹的雏形产品,此时的金属定装弹,底火分布在弹壳边缘,适合小型武器(如手枪)

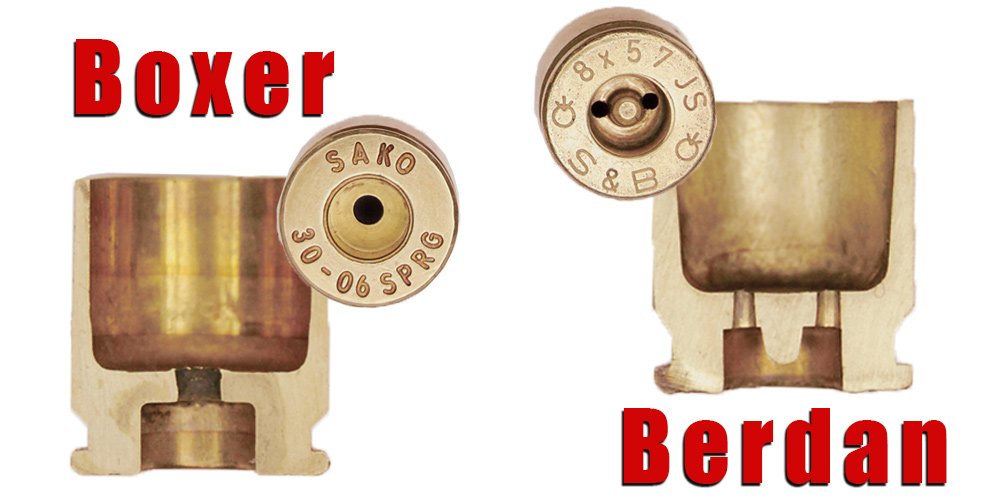

21年以后,1866年的英国,博克塞(Boxer)式底火发明成功,三年后的美国,伯丹(Berdan)式底火发明成功。中心底火出现并开始普及,金属定装弹开始能够支持高膛压环境并进军大口径武器市场。

两种底火的区别

金属定装弹科技至此成功点亮。

小口径与大口径子弹分别使用底缘底火和中心底火

1882年瑞士工程师爱德华·鲁宾(Eduard Alexander Rubin)发明了全被甲弹即—在铅质弹头外包裹一层铜皮。

至此,子弹科技树该点的重大科技就全部点满了。除了接下来的发射药革命外,剩下的无非是功能特化等细枝末节的进步了。

无烟火药

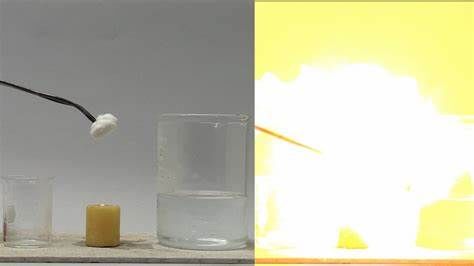

无烟火药的发明始于德国化学家克里斯提安·弗里德里希·尚班(Christian Friedrich Schönbein)。

1845年的一天,他的妻子外出了,他弄洒了硝酸和硫酸的混合物。他用妻子的棉围裙擦干后把围裙挂在炉子上烘干,竟发现布料自行点燃并迅速烧尽了。 尚班意识到这可能是一种新的化合物,后世我们称其为:硝化纤维。

克里斯提安·弗里德里希·尚班

黑火药在过去数百年间,在战场上占据了主要地位,而爆炸生成浓浓的烟雾,使枪炮手被熏黑,使各种大炮和轻武器变得乌黑,并覆盖了整个战场。由于硝化纤维在当时被看作是一种"无烟的火药"并可能成为代替黑火药成为发射枪炮的新型推进剂,因此得名"guncotton"—枪棉。但硝化纤维作为火药来说实在是过于不稳定了,多次发生火药库爆炸的事故。

就是这么炸裂

事情的转机,发生在1884年的法国。法国化学家P·维埃利(Paul Vieille)将硝化纤维溶解在乙醚和酒精里,在其中加入适量的3%凡士林作为稳定剂成为胶状物,通过压成片状、切条、干燥硬化,制成了世界上第一种无烟火药。维埃利将其命名为B型火药并将其秘密交给法国政府。两年后,结合金属定装弹与无烟火药的新型武器勒贝尔M1886步枪震惊寰球。

无烟火药的进步

1.无烟无残渣:无烟火药燃烧后没有残渣,不产生烟雾或只产生少量烟雾。(提高射手隐蔽性与枪膛密闭性)

2.三倍的燃烧效率:大幅增加弹丸的射程,同时提高了弹道平直性和射击精度。

勒贝尔M1886步枪

彼时的法国,渴望着在未来与德国一定会发生的战争中获得优势,开发了第一个 8x50 毫米勒贝尔无烟火药弹药,并于 1886 年首次推出了使用这种新弹药的勒贝尔M1886步枪,震惊了全世界。

勒贝尔M1886步枪使用的两种枪弹

该步枪几乎不会产生烟雾,几乎没有污垢,并且有效地将士兵与配备黑火药弹药筒步枪的敌人交战的距离增加了一倍。

勒贝尔M1886/93步枪全部型号

在短短几年内,大多数大国都放弃了他们的黑火药,开启了一场无烟火药革命。开发了自己的无烟弹药并采用了性能更近一步的步枪来适配新型弹药,例如 Krag-Jorgansen、李-恩菲尔德,当然还有毛瑟步枪。这些步枪便耳熟能详多了。除了Krag步枪只在战地5作为狙击步枪登场外,老李和毛瑟G98及其后继者毛瑟Kar98在战地一与战地五皆作为狙击步枪登场。

Krag-Jorgansen狙击步枪

李-恩菲尔德狙击步枪

毛瑟G98狙击步枪

毛瑟98K狙击步枪

至此,使用无烟火药的金属定装弹,无论是威力还是便捷度,都已经达到了目前人类已知科技的顶峰,那一代的栓动步枪,基本上是现有单兵武器射程与威力的天花板,唯一的缺陷可能便是栓动带来的低射速吧。不过关于自动武器的空白,将由海勒姆·马克沁(Hiram Maxim)研发的马克沁机枪补全。

自动武器

加特林机枪

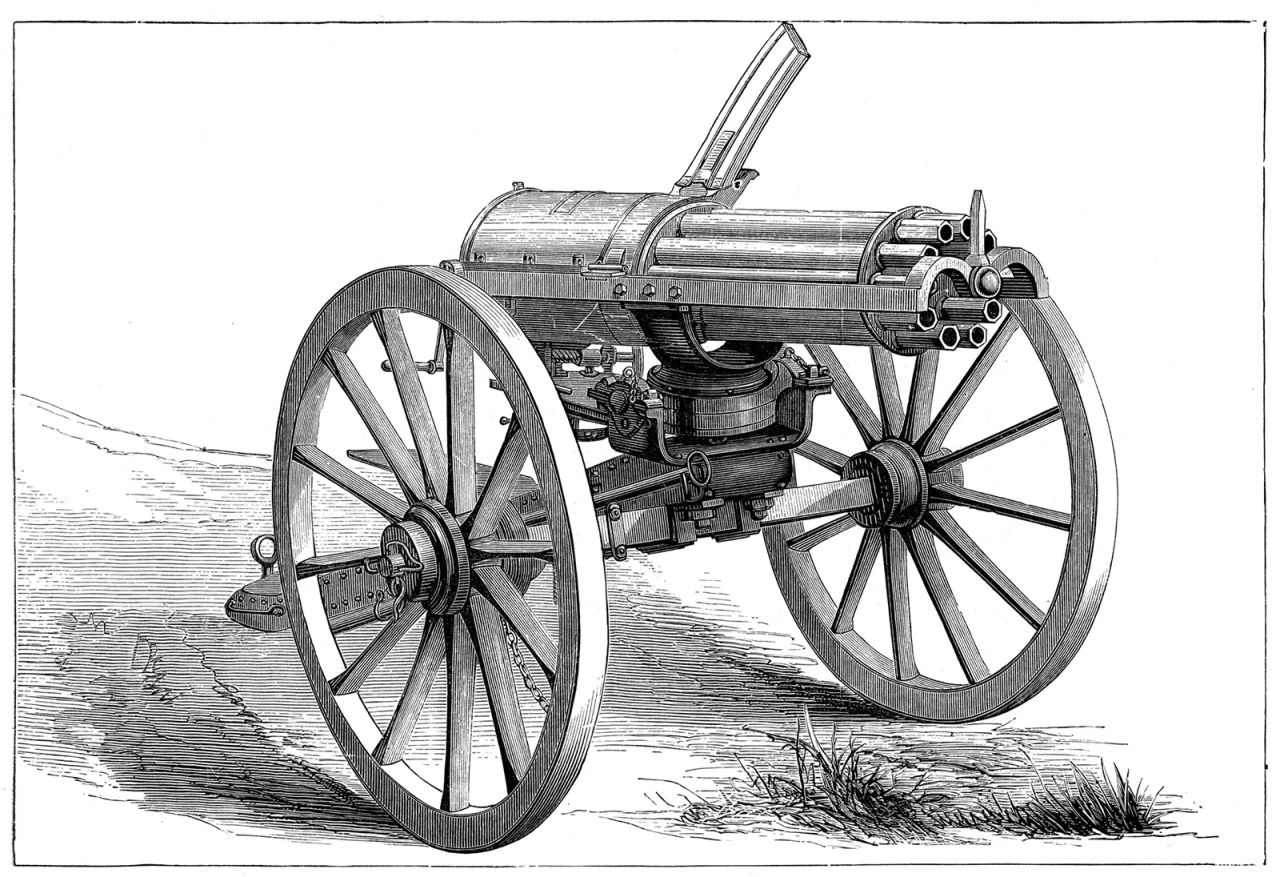

有人可能会说理查德·加特林(Richard Gatling)发明的加特林机枪是自动武器的鼻祖,但其结构只是通过手摇曲柄驱动多管旋转射击,个人认为是手动连发武器的一种超进化体。加特林只做到了高射速,却没能成为真正意义上的自动武器。

最早的加特林机枪

与当时传统的单管枪射击易积热导致容易卡壳的问题相比,加特林使用了多管旋转(通常6-10根枪管),轮流射击、散热、装填,减少了单根枪管容易过载的问题。并且加特林通过手摇曲柄+重力供弹,将自己的理论射速提升至200-1200发/分钟(视型号而定),成为了早期战争的大杀器。

可以看到手摇柄和垂直弹板

马克沁机枪

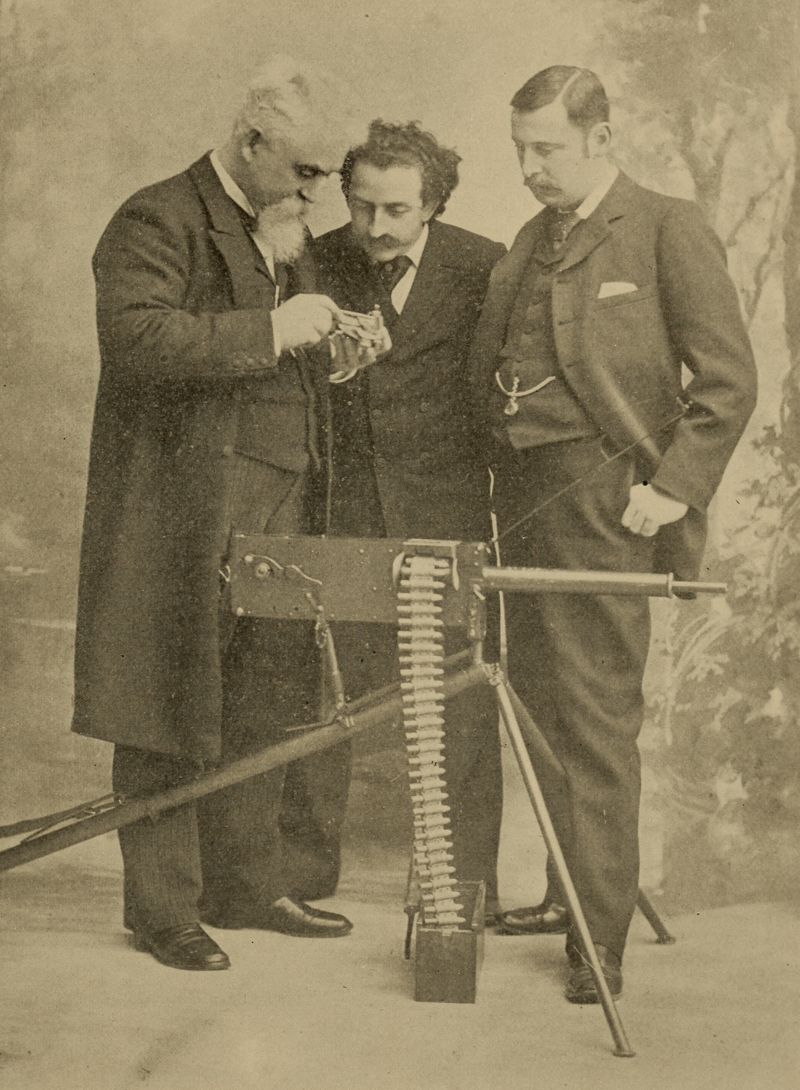

真正意义上的自动武器则是1884年由海勒姆·马克沁(Hiram Maxim)研发的马克沁机枪,利用后坐力实现自动循环。

马克沁机枪的自动原理

马克沁使用.303弹药,与现代的.308温彻斯特步枪弹的制动力类似,在2000码(1828.8米)的距离能有500磅的制动力。

作为一款自动武器,马克沁无疑是改变了游戏规则甚至直接掀了桌。在别的武器还在打一发拉个栓的时候,马克沁可以使用其负载250 发子弹的帆布皮带供弹系统和每分钟 600 发的射速,为敌人送去死亡之雨。同时马克沁使用了水冷式的设计,其枪管对比其他使用气冷的高射速武器可以维持更久的射击时间,发射更多子弹。大大提高了其持续作战能力。

最早期的马克沁机枪

开花散叶

自马克沁发明,各国都开始对马克沁的采购并开启了适配本国弹药的测试与研发。美国是最早的采购用户,俄国、英国、德国紧跟其后,采购并研发了自己国家的“马克沁”。

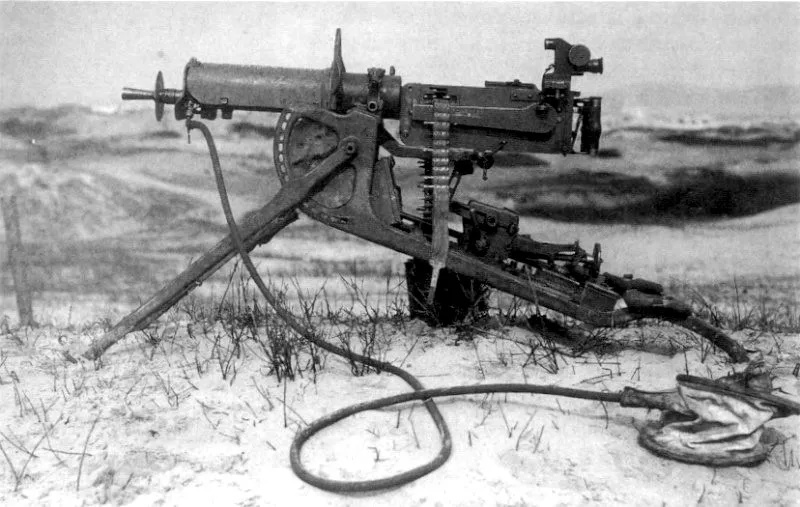

俄国

俄国 M1910 式机枪,安装在带有炮盾的轮式底盘上,可容纳 7.62x54 毫米弹药筒。这种口径过去和现在都是长时间射击的理想选择。该武器的射速来到了每分钟 700 发,俄式马克沁历经一战、二战,直至二战中后期才被采用气冷式与可更换枪管的SG-43郭留诺夫机枪取代。

M1910式机枪

英国

在 1900 年代初期被引入英国军队的改进后的维克斯机枪型号享有相当长的使用寿命。重新设计的维克斯模型拥有 4,500 码的最大射程和 500 发射速。它将一直服役到 1960 年代后期。

1916年一战中的维克斯班组

在战地五的各个有英军出场的地图,我们也能看到维克斯机枪的身影,印象最深的战地五的地铁图,谁抢到B点谁就开始屠杀。但我还是更喜欢德军的定点机枪。

玩过地铁图的都懂这个位置和这把武器

德国

也许德式的马克沁MG08是最出名也是杀人最多的武器之一了。MG08 在短枪管后坐力和肘节闭锁上运作,对马克沁进行了改进,因为一旦扳机被扣下,它就会一直发射子弹,直到枪手松开扳机或 250 发织物带中的所有弹药都用完。

MG08

至于MG08的战绩相信不用我多说,恶魔熔炉凡尔登、人间地狱索姆河把无数的协约国士兵送进了战争公墓。在以堑壕战为主体的第一次世界大战中,德军又发明了交叉火力网和依靠机枪扇形覆盖区域的隐蔽机枪巢,开发了机枪的新战术。

一战德军的机枪小组

在战地一中,玩家可以选择MG08的改进版:哨兵手中的MG08/15与SMG08/18(轮椅),投入战斗。

MG08/15是对MG08的轻量化版本,原型于1915年开始测试,1916年开始生产,同年第一批MG08/15机枪在凡尔登战役中被投入使用。其设计就是攻击性武器,只要射手受过移动射击等训练,就可以提供有效的压制火力。

MG08/15

而SMG08/18则是相当神秘,其名字只不过是后来人根据该武器的蓝本德国MG 08/18气冷机枪来猜测的,该武器目前唯一能够推断的是应该诞生于一战末的1918年,因为它是以德国的lMG 08/18气冷机枪为蓝本设计的。此枪采用了一种奇特的供弹模式,采用的是多列弹夹供弹,分为10列,每列能装8发,整个弹夹需要塞入机匣左侧的供弹盒,其弹匣或者机匣里的齿状部件会和弹药配合,向上输送进机匣完成供弹。

保存在图拉国立大学武器设计系内的SMG 08/18

冲锋枪

现在普遍认为第一款冲锋枪是由德国研发的MP18,一战后期,德国军队为打破堑壕战的僵局采用一种称为“暴风突击队”的小分队渗透突击战术,当时机枪的重量不适合单兵便携,需要近距离的火力猛烈而又轻便可靠的单兵使用轻武器。其早期研制工作开始于1916年,1918年研制出样枪MP18冲锋枪,并在同年进行了改进,这就是MP18Ⅰ冲锋枪。MP18采用自由枪机式设计,只能连发射击。

由于预见到会有大量的弹药消耗量,德军计划的暴风突击队包括配备MP18的枪手与配备运输弹药推车的弹药手。德军突击队的士兵把MP18冲锋枪称为“Kugelspritz”可译成“子弹喷射器”

手持MP18的暴风突击队士兵

后续发展

随后的二战中,自动武器逐渐发展成熟,由德军研发的MG42通用式机枪与STG44突击步枪分别领衔,影响了后世机枪与突击步枪的设计。

至此,我们人类枪械的科技树已经全部点亮,剩下的也只是对于细枝末节的改进,再也没有一次的技术革新对枪械产生重大的设计思路改变。因为现代枪械过多,我也不打算接入现代枪械了,这方面的科普很多很多。我也算是对枪械历史做一个自己的补充交一份自己的答卷,自问已经做到自己能做到的最好程度。也谢谢大家的支持。

我是怨恨锁链,一个致力于全领域皆有产出的新晋博主。看得开心请给我点个赞或者充个电吧,长篇创作不容易啊!

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com