你是否看過這樣的視頻:考完試後,視頻拍攝者詢問同學考的怎麼樣,同學大喊:“One hundred!”結果真實成績往往是不及格甚至個位數。

你是否也有這樣的經歷:考試結束後,那些看起來信心不足、討論時沉默寡言的同學,往往成績不俗;而考後熱烈討論、自我感覺良好的人,成績卻並不理想。

這時,我們可能會想,大佬總是裝弱真虛僞,那些“嘴強王者”沒有自知之明。但我要說的是,人們對自己能力的誤判,並非完全出於虛僞或自大,而是一種普遍存在的心理現象。

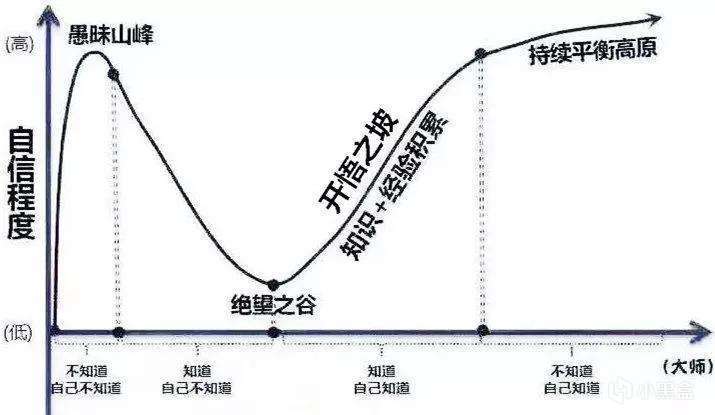

早在上世紀90年代,心理學家大衛·鄧寧和賈斯汀·克魯格就通過一系列實驗,提出了著名的達克效應(D-K Effect),全稱爲鄧寧-克魯格效應(Dunning-Kruger Effect)。這一效應指出:

能力較低者往往高估自己的水平,而能力較高者反而傾向於低估自己的能力。

這個理論的由來頗爲戲劇性:

1995年,美國匹茲堡發生了一起奇怪的銀行搶劫案。劫匪麥克阿瑟·惠勒沒有任何僞裝,還在監控攝像頭前微笑。他堅信自己在臉上塗了檸檬汁後會“隱身”,因爲檸檬汁可以作爲隱形墨水,只有遇熱才顯形。警方調查發現,這名劫匪真的相信這一“魔法”。

這一事件引起了鄧寧和克魯格的興趣。他們推測,很多人在社會和知識領域中都傾向於正面看待自己,但有些人嚴重高估了自己的能力。

在實驗中,他們讓參與者完成語法、邏輯推理和幽默感等測試,並要求他們對自己的表現打分,並與他人進行對比評估。

結果顯示,成績最差的四分之一人羣,往往高估自己——高估了很多。更有趣的是,真正聰明的人也無法準確地自我評估自己的能力,成績最好的四分之一人羣,傾向於低估自身實力。

鄧寧和克魯格認爲,低能力者之所以高估自己,是因爲他們的元認知能力(準確評價自己的能力)也較弱。高能力者不僅表現斐然,而且能意識到自己表現過人。能力者較弱者在對自己的能力做出評價時,面臨着雙重困境,他們既不能呈現高水平的表現,也無法正確認識到自己的能力低下,反而還會對自己的能力產生無端自信。

從理論上講,高能力者的元認知水平更高,應該能更準確地認識自己。但現實中,他們往往也會低估自身的表現。這是爲什麼呢?

研究者用“虛假一致性效應”對此進行了解釋。簡單來說,對於能力強的人來講,由於無法知曉他人情況,認爲其他人的表現與自己相似,而對自己能力突出的這一特徵並不敏感。正因爲他們覺得某件事並不難,反而低估了完成這件事所需要的真實能力。

事實上這張廣爲流傳的圖並不出自兩人的論文,而是後人在他們理論基礎上製作的,儘管並不完全符合原義,但也很好地闡述了這個道理

雖然我上面說了很多,但這個理論是否真的成立其實還要打一個問號。

有些人認爲,從統計學角度來看,這一論點站不住腳,運氣在其中所起的作用比鄧寧和克魯格所承認的要大。他們認爲,這一理論之所以流行,僅僅是因爲人們喜歡尋找模式來解釋事情發生的原因。

無論如何,達克效應總歸是有其可取之處的。早在古代,東西方的思想家就已洞見這一點。孔子說:“知之爲知之,不知爲不知,是知也。”蘇格拉底則說:“我唯一知道的,就是我一無所知。”他們都強調了真正的智慧,是對自我認知的清醒與誠實。

達克效應不是對弱者的嘲諷,也不是對強者的苛責,而是一面讓所有人正視認知侷限的鏡子。下次你再見到“大佬裝弱”和“嘴強王者”的時候,就可以感嘆一句:

“唉,又是一個達克效應的囚徒。”

創作參考:

[1]陳彥君. 鄧寧——克魯格效應及其影響因素研究[D]. 重慶:西南大學,2014.

[2]https://aeon.co/ideas/what-know-it-alls-dont-know-or-the-illusion-of-competence

寫作不易,求電求贊

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com