你是否看过这样的视频:考完试后,视频拍摄者询问同学考的怎么样,同学大喊:“One hundred!”结果真实成绩往往是不及格甚至个位数。

你是否也有这样的经历:考试结束后,那些看起来信心不足、讨论时沉默寡言的同学,往往成绩不俗;而考后热烈讨论、自我感觉良好的人,成绩却并不理想。

这时,我们可能会想,大佬总是装弱真虚伪,那些“嘴强王者”没有自知之明。但我要说的是,人们对自己能力的误判,并非完全出于虚伪或自大,而是一种普遍存在的心理现象。

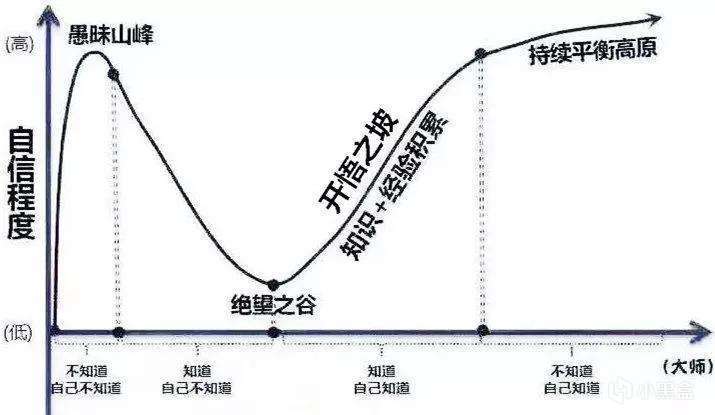

早在上世纪90年代,心理学家大卫·邓宁和贾斯汀·克鲁格就通过一系列实验,提出了著名的达克效应(D-K Effect),全称为邓宁-克鲁格效应(Dunning-Kruger Effect)。这一效应指出:

能力较低者往往高估自己的水平,而能力较高者反而倾向于低估自己的能力。

这个理论的由来颇为戏剧性:

1995年,美国匹兹堡发生了一起奇怪的银行抢劫案。劫匪麦克阿瑟·惠勒没有任何伪装,还在监控摄像头前微笑。他坚信自己在脸上涂了柠檬汁后会“隐身”,因为柠檬汁可以作为隐形墨水,只有遇热才显形。警方调查发现,这名劫匪真的相信这一“魔法”。

这一事件引起了邓宁和克鲁格的兴趣。他们推测,很多人在社会和知识领域中都倾向于正面看待自己,但有些人严重高估了自己的能力。

在实验中,他们让参与者完成语法、逻辑推理和幽默感等测试,并要求他们对自己的表现打分,并与他人进行对比评估。

结果显示,成绩最差的四分之一人群,往往高估自己——高估了很多。更有趣的是,真正聪明的人也无法准确地自我评估自己的能力,成绩最好的四分之一人群,倾向于低估自身实力。

邓宁和克鲁格认为,低能力者之所以高估自己,是因为他们的元认知能力(准确评价自己的能力)也较弱。高能力者不仅表现斐然,而且能意识到自己表现过人。能力者较弱者在对自己的能力做出评价时,面临着双重困境,他们既不能呈现高水平的表现,也无法正确认识到自己的能力低下,反而还会对自己的能力产生无端自信。

从理论上讲,高能力者的元认知水平更高,应该能更准确地认识自己。但现实中,他们往往也会低估自身的表现。这是为什么呢?

研究者用“虚假一致性效应”对此进行了解释。简单来说,对于能力强的人来讲,由于无法知晓他人情况,认为其他人的表现与自己相似,而对自己能力突出的这一特征并不敏感。正因为他们觉得某件事并不难,反而低估了完成这件事所需要的真实能力。

事实上这张广为流传的图并不出自两人的论文,而是后人在他们理论基础上制作的,尽管并不完全符合原义,但也很好地阐述了这个道理

虽然我上面说了很多,但这个理论是否真的成立其实还要打一个问号。

有些人认为,从统计学角度来看,这一论点站不住脚,运气在其中所起的作用比邓宁和克鲁格所承认的要大。他们认为,这一理论之所以流行,仅仅是因为人们喜欢寻找模式来解释事情发生的原因。

无论如何,达克效应总归是有其可取之处的。早在古代,东西方的思想家就已洞见这一点。孔子说:“知之为知之,不知为不知,是知也。”苏格拉底则说:“我唯一知道的,就是我一无所知。”他们都强调了真正的智慧,是对自我认知的清醒与诚实。

达克效应不是对弱者的嘲讽,也不是对强者的苛责,而是一面让所有人正视认知局限的镜子。下次你再见到“大佬装弱”和“嘴强王者”的时候,就可以感叹一句:

“唉,又是一个达克效应的囚徒。”

创作参考:

[1]陈彦君. 邓宁——克鲁格效应及其影响因素研究[D]. 重庆:西南大学,2014.

[2]https://aeon.co/ideas/what-know-it-alls-dont-know-or-the-illusion-of-competence

写作不易,求电求赞

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com