說到競速遊戲,那麼繞不開的一個ip就是《極品飛車》系列,而《極品飛車》這個ip,則繞不開一個遊戲工作室:Black Box Games。這個如今已湮沒在遊戲史長河中的名字,曾以《極品飛車》系列的多部現象級作品,將玩家帶入一個腎上腺素爆發的虛擬世界。他們的遊戲不僅是技術的突破,更是一場流行文化與虛擬速度的完美碰撞。今天我們就來聊聊黑盒工作室Black Box Games的故事。

一、初見鋒芒

Black Box Games

1998年,當一羣資深遊戲開發者在溫哥華成立Black Box Games時,或許未曾料到,他們將親手開啓競速遊戲史上最輝煌的篇章。

2000年,黑盒工作室的開發人員開發了他們的第一款競速遊戲作品《NASCAR Heat》,這款遊戲是各種意義上來說獲得NASCAR授權的首部電子遊戲作品,其中有很多現在比較流行的元素,比如2000當季的NASCAR賽車和車隊選手以及玩家線上對戰等。

後來EA收購了黑盒工作室並將NASCAR Heat這個ip收入囊中,雪藏多年後2016年重啓,由704Games聯合Monster Games開發。

二、聲名鵲起

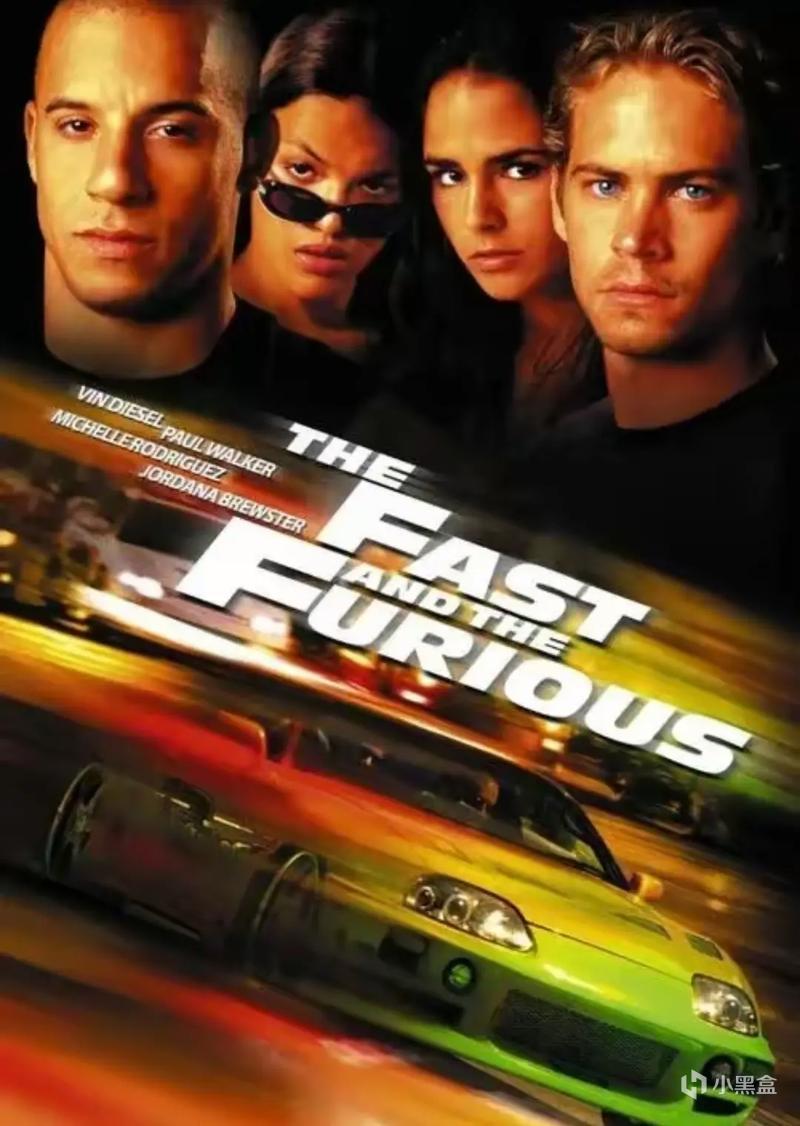

2001年,一部名爲《fast and furious》(速度與激情)的電影獲得了不少關注,這好似一個關於千禧年街頭飆車和警匪題材的電影,雖然劇情老套,卻成功用機器低廉的成本做到了以小博大,而兩年後,一款《極品飛車》的作品將競速遊戲的熱度推向頂峯。

2003年的《極品飛車:地下狂飆》(Need for Speed: Underground)如同一顆文化炸彈,徹底顛覆了傳統賽車遊戲的框架。霓虹燈下的午夜街頭、震耳欲聾的嘻哈音樂、高度自由的車身改裝系統——這些元素構建了一個屬於街頭賽車的次文化宇宙。玩家不再只是追求賽道圈速,而是通過誇張的寬體套件、熒光貼紙和氮氣加速,在虛擬世界中完成對速度美學的自我表達。該作全球銷量突破1500萬份,甚至帶動了現實中的汽車改裝熱潮。很多改裝品牌和JDM風潮席捲全球,筆者本人也是在那時瞭解到了BBS HKS這些汽車改裝品牌,可見其影響力。而締造它的黑盒,口碑和名聲不斷上升,成爲當時EA旗下和DICE並列的遊戲工作室。

《極品飛車地下狂飆》

2004年的《極品飛車:地下狂飆2》再填一把火,更優秀的畫質和改裝自由度以及豐富的可玩賽事以及開頭那輛讓所有玩家難以忘懷的綠色寬體350z再配上狗爺snoopdogg的《RIDERS ON THE STORM》成爲了很多人的童年回憶,也是很多人的第一部競速遊戲。黑盒在這一部的設定中,本來有更多的設想,原本城市的設計也更大有更多的賽道和比賽,奈何EA堅持一年一作,最終很多內容被刪除,一些車輛也因爲未獲得授權最終已經完成卻無法加入遊戲車單(本田s2000 nsx)。但是黑盒的很多設計被做到了下一部作品也就是極品飛車的巔峯之作《極品飛車最高通緝》中。

三、登峯造極

2005年《極品飛車最高通緝》橫空出世,黑盒將開放世界與敘事深度推向新高。玩家駕駛着精心改裝的座駕穿梭於城市街道,既要躲避警車的圍追堵截,又要在幫派鬥爭中爭奪地盤。Black Box用電影化的過場動畫、角色對話和通緝榜單系統,讓競速遊戲首次擁有了堪比動作大片的敘事張力。時至今日,《最高通緝》中那輛標誌性的寶馬M3 GTR,仍是玩家心中不可替代的“速度圖騰”。

《極品飛車9最高通緝》完成了黑盒上一部地下狂飆中沒有加入的系統,也就是警匪追逐系統,改裝系統有所簡化但是依舊自由度不錯,玩家可以安裝相關套件來對車輛的外觀和性能進行自定義調整。還有本作最值得稱道的黑名單系統,追擊賞金,里程碑目標挑戰和賽事勝利數,達成目標後可以挑戰當前的黑名單boss,你有機會獲得boss的車,免費出獄標誌以及獨特的外觀性能套件,還有幾率獲得大殺器拾荒者套件,對於車輛性能的提升可謂是石港市的阿浩改裝(倒反天罡)。

這部的劇情也非常優秀,採用了真人出鏡的合成CG技術,在當時可謂無敵,帶來了不少名場面而剃刀刀叔可以說是極品飛車甚至遊戲史上最有名最經典的最終boss之一,我記得很清楚的就有:

“I will take your ride and take your girl ,lets move for that.”(我會搶了你的車,佔了你的馬,趕緊來吧)

I will take your ride and take your girl ,lets move for that

也正是這樣的一個強勁且不擇手段的BOSS才如此有魅力吧。

再見刀叔

而臥底女警米婭湯森德(MIA TOWNSEND)一句:“你只管讓他(剃刀)喫你的尾氣,剩下我來解決。”成爲了多少人的童年女神

而黑盒憑藉《極品飛車9最高通緝》一躍成爲當時最炙手可熱的遊戲工作室,也將競速遊戲和EA推上頂峯,但是黑盒不知道的是,這就是他們最後的巔峯了。

三、遭遇重創

由於最高通緝的大獲成功,EA催促黑盒趕緊開發續作,最終一年的趕工《極品飛車卡本峽谷》面世,劇情上銜接前一部的劇情,也採用了一些新穎的遊戲模式,但是由於趕工遊戲體量較小,地圖也比較小,與原本黑盒設定的地圖大小和內容體量相去甚遠,地圖的利用率也只有最初的一半不到,感興趣的朋友可以去看看B站up的有關視頻,而這款遊戲最早立項的名字是極品飛車地下狂飆3。

2007年,黑盒以《滑板》(Skate)系列向EA證明了自己突破品類的創造力。通過獨創的“FlickIt”操控系統,玩家需要用右搖桿模擬真實滑板動作,這與當時主流的《託尼霍克》系列按鍵連擊模式形成鮮明對比。遊戲中對滑板文化的細緻還原——從服裝品牌到地形設計——甚至吸引了職業滑手參與開發。儘管銷量不及《極品飛車》,但《滑板3》(2010)至今仍在玩家社區中被奉爲“最真實的滑板模擬器”。

很快黑盒就迎來了最大的一場失敗《極品飛車12無間風雲》,這也成了最終解散的導火索。

《極品飛車12無間風雲》於2008年11月18日北美首發,這款遊戲原本在立項的時候是以最高通緝2的名稱立項,最終EA強制要求黑盒在一年內完成趕工,但是當初的設計非常宏大,黑盒也想做出能比肩之前的最高通緝的作品,但最終的質量讓EA都感到汗顏,最後草草以undercover這個名稱發售,最終也成爲了目前《極品飛車》系列口碑最差的一部,除了真人演繹的cg,劇情讓人摸不着頭腦,糟糕奇怪的物理,智力低下的ai以及很多的bug讓黑盒逐漸成爲EA菜板上的肉,利用價值逐漸使用殆盡。

四、曲終人散,空留其名

由於Criterion Games的《極品飛車14:超熱力追蹤》的大獲成功,EA逐漸改變了自己的想法,想要將警匪追逐的內容擴大,將街頭改裝等元素逐漸剝離,而擅長這一部分的黑盒也逐漸被Criterion Games所邊緣化,另外EA已經準備扶植一個新的ghost工作室,黑盒的處境變得越來越尷尬。

2011年11月15日,黑盒開發的最後一款《極品飛車》遊戲發行,名爲《極品飛車亡命狂飆》,這款遊戲讓黑盒完成了自己想做電影化敘事,加入人物動作qte的作品,但是由於流程太短,雖然有很多有新意的地方,但是寒霜航空和糟糕的線上遊戲問題,亡命狂飆終於耗盡了EA急功近利高層的耐心,送走了黑盒。

黑盒工作室於2013年被EA關閉,許多玩家在論壇寫下悼詞:“他們教會我們什麼是速度,卻追不上資本的車輪。”身下的員工加入其他工作室淪爲輔助或離開EA另立門戶。但是永遠不變的,都是極品飛車忠實玩家在新作極品飛車下永遠求之不得的街頭文化帶來的江湖氣息,還有已經逝去的青春。

ps:fk EA!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com