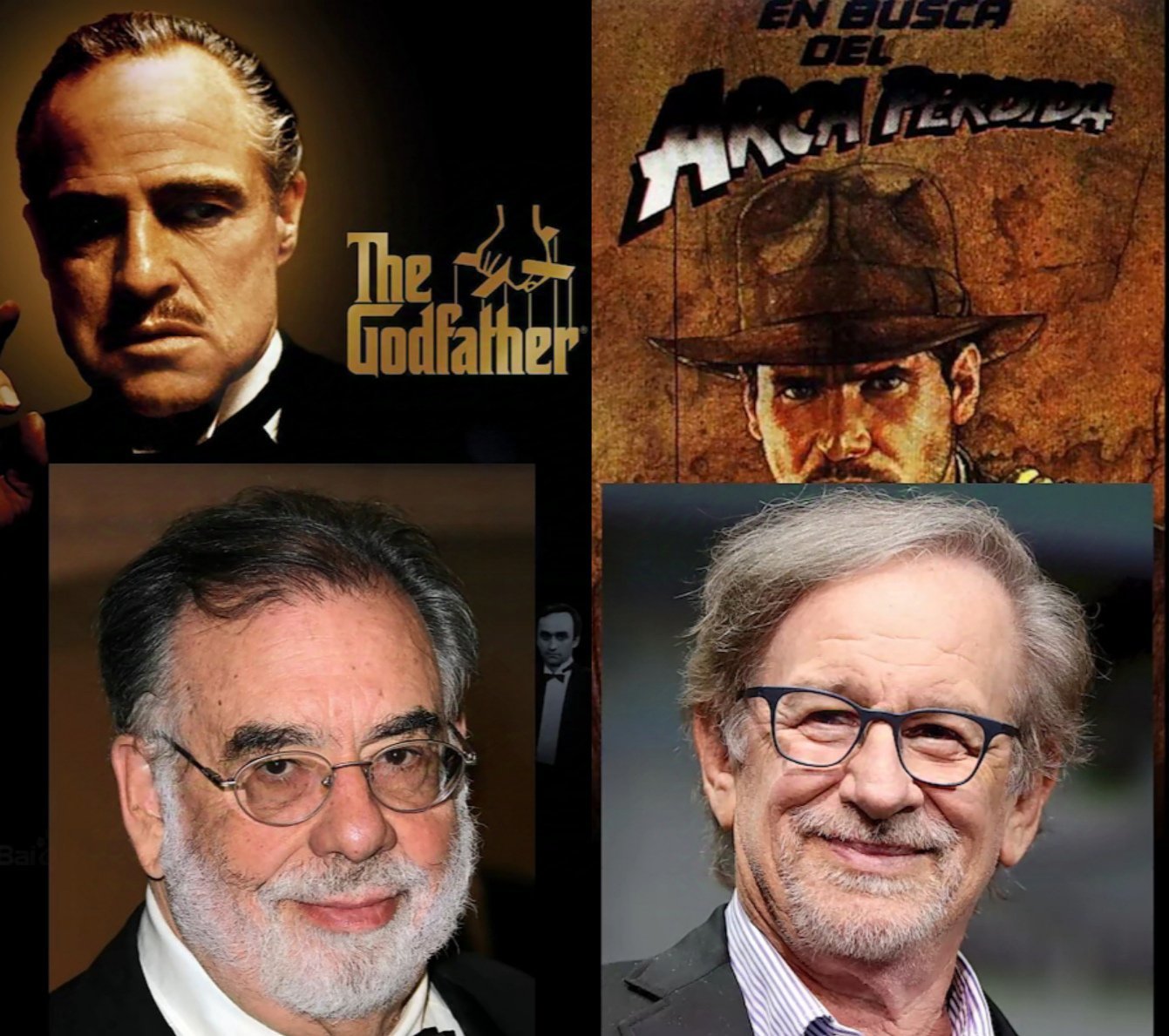

只要說到武士、劍戟片,你無論如何都繞不開黑澤明這個名字。西部片起源其實在日本,黑澤明拍了《用心棒》,美國人直接翻拍的《荒野大鏢客》換了個名字,鏡頭都不用改。黑澤明作爲電影界的天皇,好萊塢許多導演都是他的粉絲,比如科波拉、斯皮爾伯格,他們也拍了些有名的電影。進入彩色時代,黑澤明拍的《影武者》《亂》這些更是電影界的神作,儘管黑澤明一生不只有劍戟片,但他已經封頂了劍戟片的天花板。

對馬島一個2020年的遊戲卻突然藉着這位大神的名聲整活,借鑑了黑澤明的電影《七武士》《用心棒》《椿三十郎》,還推出了黑澤明模式濾鏡。玩家卻評價遊玩畫質縮水,只是可以在畫面上加一層黑白濾鏡,廠商做了個掛名的罐頭遊戲,本質上就是日本的超級英雄故事,難道事實上對馬島真就配不上神作?

首先談一談黑澤明,他電影的最大特點——動。他的所有電影運鏡流暢,熟練運用長鏡頭,這樣的拍攝可以敘事,而且構圖完美。但反觀對馬島的過場動畫用的卻是大量切鏡頭,靠站樁對話推進劇情,跟廣告視頻有的一拼,這和黑澤明完全扯不上關係。

不過問題來了,電影化敘事導致我們用電影的視角評價了遊戲,電影本質是展現鏡頭下的故事,遊戲中玩家是控制鏡頭的人,構圖都是不可控的。在一個開放世界的遊戲裏,玩家操控的部分遠大於過場動畫的部分,遊玩纔是主體,而且玩家又不是專業的導演,用於電影的評價用在遊戲上並不合適。儘管遊戲工業很發達了,但即使用最先進的動捕技術,任然很少有廠商能做好演員的調度(美末2雖然劇情不行但這方面也算是頂尖)

想要通過遊戲得到電影的視感,那就只能發揮遊戲超越電影的能動性。又要有交互、又要有劍戟片的感覺,對馬島在處理二者關係時很微妙。黑澤明電影經常使用特色的動靜效果,動態的環境可以傳達情緒,可以渲染氛圍,還可以增強帶入感。爲了達到近似的效果,對馬島把地圖的任何地方,每一個角落都做成動態的,爲了實現這一效果,對馬島把風做了具象化處理。在遊戲裏風不只是給予你方向指引,它的大小、狀態也會隨着你探索、戰鬥而改變。同時場景元素火、雨、霧等也有充分利用。

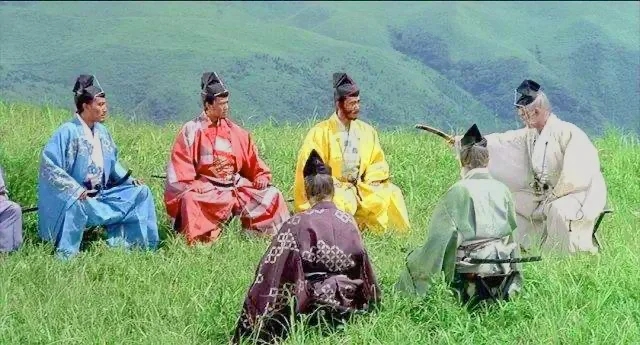

同時黑**對於電影的舞臺感也非常執着,在《亂》裏,色彩被賦予豐富的含義,不同的服裝顏色代表不同的人,就很像京劇的臉譜。這樣做將人變成了各種符號,再讓這些符號通過獨特的構圖呈現出獨特的氛圍,從而實現畫面上強烈的舞臺感,同時顏色有誇張的飽和度,這種繪畫一樣的鏡頭,視覺上給予觀衆衝擊

對馬島雖然做不到,但他們反向將重點放在氛圍渲染上,創建一個多種環境的大世界,做足做好留白,再使用同樣的高飽和度,同樣極具視覺衝擊。然後在各種背景怎樣構圖、怎樣拍攝都交給玩家,無論我們怎麼拍,至少都能有氛圍感。如果再有一些攝影基礎,那就可以拍出自己的電影畫面。遊戲製作和電影拍攝完全不同,但卻能讓玩家有相近的視覺體驗,這纔是對馬島優秀的地方

遊戲裏對黑澤明的致敬不止於此,遊戲主要角色原型很多都來源於電影裏的角色,一些重要臺詞來源於《七武士》,收集品戰旗來源於《亂》,叔侄關係的思想衝突來源於《紅鬍子》等等。其中獨具特色的還有仿照黑澤明電影做的殺陣,對峙雙方的靜與動態的環境相襯,另外對峙都是一刀秒殺,給予玩家爽感,讓玩家當了一回武士。

電影中因爲技術原因只能讓演員做象徵性的揮砍,但是在遊戲裏就可以刀刀到肉,實現打擊感,再配合黑白畫面也就彌補了劍戟片的違和感。當你能控制一個角色去遊歷江湖時,遊戲比電影強的地方就體現了。同時搭配手柄遊玩,不同情景有不同的震動反饋,進一步增強代入感。

遊戲對黑**的致敬也僅在於既視感上的致敬,劇本和故事的內裏都是很難去表達的。對馬島公認的缺少深度的演出,缺少東方文化的劇本,也可以說對馬島的劇本就是個人英雄主義。不一樣的是,黑澤明會把暗線埋在配角身上,例如《七武士》中被階級壓迫成惡人的農民,這纔是對於人性的思考。

遊戲的主角仁是俠義的象徵,爲了保護對馬島的一切,他拋棄了武士的繁文縟節,捨棄了自己的榮譽,這就是“仁之道”。而遊戲的配角則是“浮世草”,有爲了自保幫助蒙古人的弓箭手、有想救被擄走的女兒在海邊練劍的父親、有騙仁自己糧食被搶的老婦人,這些故事任務雖然無趣單調,但卻無一不展現了各種各樣的人性。在戰爭環境背景下,這些故事都更偏向於悲傷。主線中沒有體現武士階級對底層的壓迫,卻在DLC壹岐島上讓戰鬼看盡人生百態。這或許就是對黑澤明電影最好的致敬。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com