1908年4月1日,一個美國紐約布魯克林區的猶太家庭迎來了他的第一個孩子:亞伯拉罕·馬斯洛。

青年時期的馬斯洛(大鼻子確實有點矚目)

冷淡的父親

塞繆爾·馬斯洛,14歲時從蘇聯基輔移民到美國定居,沒有受到過太多學校的教育。

由於對婚姻和家庭的不滿,塞繆爾每天早出晚歸。以避免和妻子在孩子面前發生爭吵和衝突。

下班後寧可和工友去抽菸喝酒,也不肯回家陪陪家人。

只有週末的時候,偶爾塞繆爾會帶着馬斯洛去附近的餐館喫喫東西。

塞繆爾總認爲自己的兒子又蠢又笨,甚至公然在家人面前嘲笑馬斯洛,說他是最醜陋的男孩子。

這嚴重傷害了馬斯洛,讓他非常自卑,甚至在乘坐地鐵的時候,馬斯洛經常跑到空車廂中,以免被別人看到。

直到馬斯洛上大學的時候,塞繆爾才和馬斯洛的母親羅斯離婚。

晚年時期,父子倆的關係得到改善,最終生活在了一起。

刻薄的母親

馬斯洛的母親名叫羅斯,是父親塞繆爾的表妹。

馬斯洛對母親的描述是殘忍的、無知的、充滿敵意的、會將子女逼瘋的女人。

- 殘忍在於,馬斯洛小時候帶了兩隻小貓想回家養起來,但母親羅斯當着馬斯洛的面,把兩隻小貓活活砸死。

- 無知在於,羅斯是個狂信徒,經常因爲一些小事衝着孩子們大吼:上帝會嚴厲懲罰你!

馬斯洛在四五歲時候就開始檢驗母親所說的那些事情。

“我記得有次她對我說,如果你從窗戶爬出去,你就不會再長高了!但是,我爬出去了,我後面量了我的身高——當然,我一直在長高,遠遠超過了當初刻下的記號。”

- 敵意在於,當馬斯洛的朋友來家裏做客的時候,母親會吝嗇地把冰箱上鎖。

- 會將子女逼瘋在於,馬斯洛有三個弟弟,三個妹妹,其中一個妹妹在嬰兒期夭折了,馬斯洛對此耿耿於懷,認爲這全是母親羅斯的過錯。

馬斯洛從來沒有對母親表露過正面的情感,甚至拒絕參加母親的葬禮。

第一束光:堂哥威爾

在馬斯洛10歲的時候,一家人搬到布魯克林區的時候,堂哥威爾正好住在附近。

馬斯洛終於找到了一個年齡和智力相當的夥伴了,馬斯洛就此建立了人生中第一段深厚的友誼。

他們形影不離,在學校裏被稱爲“金粉雙胞胎”。

自信開朗的威爾還帶着馬斯洛積極參加各種體育活動,去打零工賺錢。一定程度上幫助馬斯洛克服了羞澀和孤獨的性格。

第二束光:表妹貝莎

馬斯洛和他的妻子貝莎

貝莎既是馬斯洛的表妹,也是馬斯洛白頭到老的妻子。(我願稱這家人爲表妹文學忠實愛好者)

不同於父母破碎的婚姻,馬斯洛和貝莎的婚姻非常幸福,一生育有三位子女,關係也非常不錯。

- 1922年,13歲的貝拉剛從蘇聯來到美國,見到了14歲的馬斯洛,自此結下了一生的不解之緣。

- 青少年時期,馬斯洛從來不和其他女孩子交往,貝莎是唯一的例外。

- 當馬斯洛20歲的時候,他感覺貝莎身上有一種巨大的吸引力,讓他着迷,所以下定決心要發展和她的感情。

- 但是雖然有着表哥的幫助,那時的馬斯洛依舊是個靦腆羞澀的小男生,不太敢向貝莎傾訴衷腸。

- 最終在貝莎姐姐的幫助下,馬斯洛勇敢地邁出了第一步,向貝莎表達了愛意。

- 出乎馬斯洛意外的是,貝莎並沒有拒絕,而是接受了馬斯洛。

這對馬斯洛的自我認知和自我形象產生了極大的影響。

他感覺自己長大了,成年了。“被一個異性接受了,和她在一起,感到極度幸福和愉快。”

當然這段愛情並不是順風順水,包括馬斯洛父母和堂哥威爾在內的很多人都極力反對這門親事。

- 最終,在1928年12月31日,21歲的馬斯洛和20歲的貝莎,在他們的直系親屬面前,這對錶兄妹喜結連理。

題外話:馬斯洛非常敬重貝莎的母親,認爲她是一個溫和、富有幽默感,善於安排家庭事務的女性。

(以下僅個人推測)由於母親羅斯的失職,而在某種程度上貝莎的母親符合了馬斯洛理想中母親的形象。而貝莎可能也遺傳了其母親的部分性格和品質,這些馬斯洛成長過程中缺失的母性的光輝,可能也是貝莎吸引馬斯洛的一部分原因吧。

大學

一開始馬斯洛在紐約市立學院學習法律,以爲父親望子成龍,希望他成爲律師。

但是馬斯洛僅僅學習了兩個星期,就確定了自己對法律沒有興趣。

於是退學轉入康奈爾大學,兩年後又轉入威斯康辛大學學習心理學。

1930年獲得學士學位,1931年獲得碩士學位,1934年獲得博士學位。

馬斯洛對心理學感興趣一開始是因爲華生(莫名想起華生中學時裝扮成黑人打架鬥毆被捕的事情,難繃),他相信行爲主義心理學有助於社會改造。

但是當他和表妹貝莎的第一個女兒降生的時候,馬斯洛發現行爲主義對孩子並不適用。

行爲主義對老鼠和猴子的研究,無法解釋嬰兒經驗的神祕。因此逐漸失去了對行爲主義的信心。

爲後面發展人本主義的理論打下了基礎。

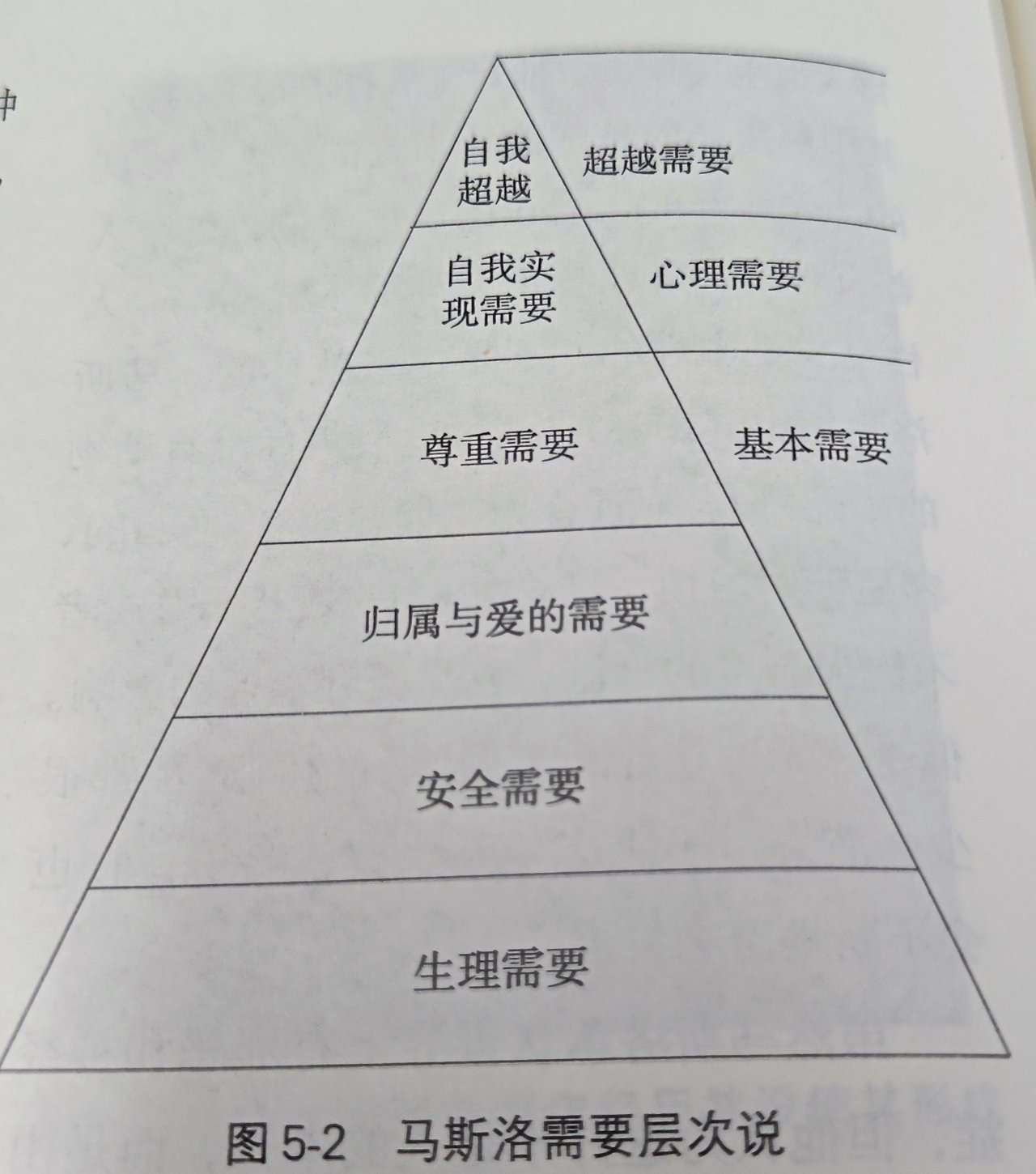

馬斯洛需要層次理論

基本需要

也叫缺失性需要。

如果缺失可引起匱乏性動機,是人和動物都有的

如果滿足,機體的緊張就會消除,興奮會降低,失去動機。

基本需要是和人類的本能想聯繫的,其滿足依賴於環境。

心理需要

也叫成長性需要。

是一種超越了生存需要之後,內心希望發展和實現自身潛能的需要。

不受本能支配,是人類特有的。滿足了這種需要,人就會產生出強烈、深刻的幸福感。

馬斯洛稱之爲“高峯體驗”,“到達了自己所定義的天堂”,類似於馬斯洛向貝拉表白成功時的體驗。

自我超越需要

不再僅僅侷限於追求個人利益和體驗,同時也會追求比個人利益更崇高的事業,關注人類,奉獻社會。

雖然這些需要是按照從低級到高級排列的,但並不是說只有滿足了低級需要纔會有高級需要。

當低級需要部分滿足的時候就會產生高級需要。

越是低級的需要被剝奪,引起的反應就越激烈。

而人的行爲也往往是由幾種基本需要共同決定的。例如科學家的研究工作既是爲了生存的需要而工作,也是滿足了他們受尊重的需要等。

客觀來講 馬斯洛的童年環境真的算得上糟糕了,他自己也認爲自己沒得精神病簡直是一個奇蹟。

但他選擇了把大部分時間都消磨在圖書館中,可以說是在書堆中長大的。

同時幸運的是,雖然在父親和母親的角色並不清晰,但是堂哥和表妹的出現,爲馬斯洛提供了陪伴和支持,幫助他去成長和探索。某種程度上彌補了家庭中父親和母親缺失一部分職能。

雖然不能要求所有人都能從淤泥中開出灼熱的青蓮,但是馬斯洛的經歷告訴我們,除了沉淪和自暴自棄,有別人走出過一條成功的路。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com