1908年4月1日,一个美国纽约布鲁克林区的犹太家庭迎来了他的第一个孩子:亚伯拉罕·马斯洛。

青年时期的马斯洛(大鼻子确实有点瞩目)

冷淡的父亲

塞缪尔·马斯洛,14岁时从苏联基辅移民到美国定居,没有受到过太多学校的教育。

由于对婚姻和家庭的不满,塞缪尔每天早出晚归。以避免和妻子在孩子面前发生争吵和冲突。

下班后宁可和工友去抽烟喝酒,也不肯回家陪陪家人。

只有周末的时候,偶尔塞缪尔会带着马斯洛去附近的餐馆吃吃东西。

塞缪尔总认为自己的儿子又蠢又笨,甚至公然在家人面前嘲笑马斯洛,说他是最丑陋的男孩子。

这严重伤害了马斯洛,让他非常自卑,甚至在乘坐地铁的时候,马斯洛经常跑到空车厢中,以免被别人看到。

直到马斯洛上大学的时候,塞缪尔才和马斯洛的母亲罗斯离婚。

晚年时期,父子俩的关系得到改善,最终生活在了一起。

刻薄的母亲

马斯洛的母亲名叫罗斯,是父亲塞缪尔的表妹。

马斯洛对母亲的描述是残忍的、无知的、充满敌意的、会将子女逼疯的女人。

- 残忍在于,马斯洛小时候带了两只小猫想回家养起来,但母亲罗斯当着马斯洛的面,把两只小猫活活砸死。

- 无知在于,罗斯是个狂信徒,经常因为一些小事冲着孩子们大吼:上帝会严厉惩罚你!

马斯洛在四五岁时候就开始检验母亲所说的那些事情。

“我记得有次她对我说,如果你从窗户爬出去,你就不会再长高了!但是,我爬出去了,我后面量了我的身高——当然,我一直在长高,远远超过了当初刻下的记号。”

- 敌意在于,当马斯洛的朋友来家里做客的时候,母亲会吝啬地把冰箱上锁。

- 会将子女逼疯在于,马斯洛有三个弟弟,三个妹妹,其中一个妹妹在婴儿期夭折了,马斯洛对此耿耿于怀,认为这全是母亲罗斯的过错。

马斯洛从来没有对母亲表露过正面的情感,甚至拒绝参加母亲的葬礼。

第一束光:堂哥威尔

在马斯洛10岁的时候,一家人搬到布鲁克林区的时候,堂哥威尔正好住在附近。

马斯洛终于找到了一个年龄和智力相当的伙伴了,马斯洛就此建立了人生中第一段深厚的友谊。

他们形影不离,在学校里被称为“金粉双胞胎”。

自信开朗的威尔还带着马斯洛积极参加各种体育活动,去打零工赚钱。一定程度上帮助马斯洛克服了羞涩和孤独的性格。

第二束光:表妹贝莎

马斯洛和他的妻子贝莎

贝莎既是马斯洛的表妹,也是马斯洛白头到老的妻子。(我愿称这家人为表妹文学忠实爱好者)

不同于父母破碎的婚姻,马斯洛和贝莎的婚姻非常幸福,一生育有三位子女,关系也非常不错。

- 1922年,13岁的贝拉刚从苏联来到美国,见到了14岁的马斯洛,自此结下了一生的不解之缘。

- 青少年时期,马斯洛从来不和其他女孩子交往,贝莎是唯一的例外。

- 当马斯洛20岁的时候,他感觉贝莎身上有一种巨大的吸引力,让他着迷,所以下定决心要发展和她的感情。

- 但是虽然有着表哥的帮助,那时的马斯洛依旧是个腼腆羞涩的小男生,不太敢向贝莎倾诉衷肠。

- 最终在贝莎姐姐的帮助下,马斯洛勇敢地迈出了第一步,向贝莎表达了爱意。

- 出乎马斯洛意外的是,贝莎并没有拒绝,而是接受了马斯洛。

这对马斯洛的自我认知和自我形象产生了极大的影响。

他感觉自己长大了,成年了。“被一个异性接受了,和她在一起,感到极度幸福和愉快。”

当然这段爱情并不是顺风顺水,包括马斯洛父母和堂哥威尔在内的很多人都极力反对这门亲事。

- 最终,在1928年12月31日,21岁的马斯洛和20岁的贝莎,在他们的直系亲属面前,这对表兄妹喜结连理。

题外话:马斯洛非常敬重贝莎的母亲,认为她是一个温和、富有幽默感,善于安排家庭事务的女性。

(以下仅个人推测)由于母亲罗斯的失职,而在某种程度上贝莎的母亲符合了马斯洛理想中母亲的形象。而贝莎可能也遗传了其母亲的部分性格和品质,这些马斯洛成长过程中缺失的母性的光辉,可能也是贝莎吸引马斯洛的一部分原因吧。

大学

一开始马斯洛在纽约市立学院学习法律,以为父亲望子成龙,希望他成为律师。

但是马斯洛仅仅学习了两个星期,就确定了自己对法律没有兴趣。

于是退学转入康奈尔大学,两年后又转入威斯康辛大学学习心理学。

1930年获得学士学位,1931年获得硕士学位,1934年获得博士学位。

马斯洛对心理学感兴趣一开始是因为华生(莫名想起华生中学时装扮成黑人打架斗殴被捕的事情,难绷),他相信行为主义心理学有助于社会改造。

但是当他和表妹贝莎的第一个女儿降生的时候,马斯洛发现行为主义对孩子并不适用。

行为主义对老鼠和猴子的研究,无法解释婴儿经验的神秘。因此逐渐失去了对行为主义的信心。

为后面发展人本主义的理论打下了基础。

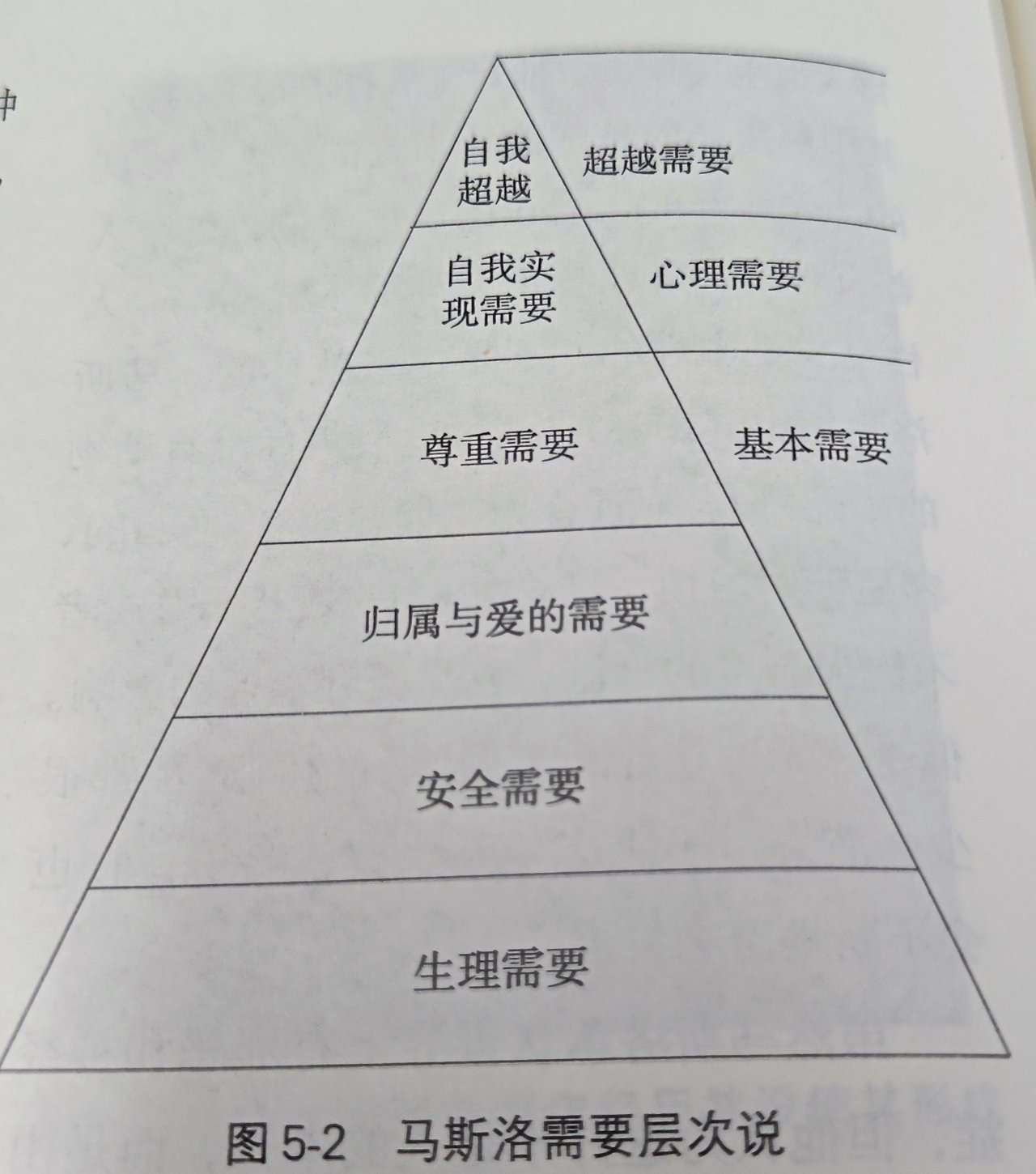

马斯洛需要层次理论

基本需要

也叫缺失性需要。

如果缺失可引起匮乏性动机,是人和动物都有的

如果满足,机体的紧张就会消除,兴奋会降低,失去动机。

基本需要是和人类的本能想联系的,其满足依赖于环境。

心理需要

也叫成长性需要。

是一种超越了生存需要之后,内心希望发展和实现自身潜能的需要。

不受本能支配,是人类特有的。满足了这种需要,人就会产生出强烈、深刻的幸福感。

马斯洛称之为“高峰体验”,“到达了自己所定义的天堂”,类似于马斯洛向贝拉表白成功时的体验。

自我超越需要

不再仅仅局限于追求个人利益和体验,同时也会追求比个人利益更崇高的事业,关注人类,奉献社会。

虽然这些需要是按照从低级到高级排列的,但并不是说只有满足了低级需要才会有高级需要。

当低级需要部分满足的时候就会产生高级需要。

越是低级的需要被剥夺,引起的反应就越激烈。

而人的行为也往往是由几种基本需要共同决定的。例如科学家的研究工作既是为了生存的需要而工作,也是满足了他们受尊重的需要等。

客观来讲 马斯洛的童年环境真的算得上糟糕了,他自己也认为自己没得精神病简直是一个奇迹。

但他选择了把大部分时间都消磨在图书馆中,可以说是在书堆中长大的。

同时幸运的是,虽然在父亲和母亲的角色并不清晰,但是堂哥和表妹的出现,为马斯洛提供了陪伴和支持,帮助他去成长和探索。某种程度上弥补了家庭中父亲和母亲缺失一部分职能。

虽然不能要求所有人都能从淤泥中开出灼热的青莲,但是马斯洛的经历告诉我们,除了沉沦和自暴自弃,有别人走出过一条成功的路。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com