文/依光流

前不久,一個業內朋友吐槽某熱門手遊的UP池抽得太憋屈,而且他抽完就把簽名改成了“非到想退坑”。本來我想勸說,畢竟遊戲玩了那麼久氪了那麼多,都是成本,結果看了他的小助手截圖,到嘴邊的話也說不出來了。

聽了朋友的苦水,才知道這樣的「戰績」小助手給出的評價僅僅是「正常人」,轉念一想那非酋的臉得有多黑,頓時打了個激靈,結束了話題。

其實我們互相都明白,絕大多數的遊戲不論包裝如何,其付費設計都能左右最終給玩家的體驗。換位思考一下,如果不是沒得選,像這樣出貨率整整齊齊,還要歪一半的遊戲,我還真不敢玩下去。

回想當年沉迷的手遊,光抽卡就讓人這麼憋屈的,的確是少數。不得不感慨,時代真的變了。

01抽卡的複雜化

曾經的抽卡遊戲很簡單很直白,在具體機制上也沒有那麼多花花腸子。

比如單抽獲得最高稀有度卡牌的基礎概率是3%,那麼即便有不同的池子和新的促銷規則,這個3%都是雷打不動的底線。其他稀有度的卡牌出貨率與之對應,以SSR檔3%爲例,SR檔一般是15%,R檔一般是82%,14年的《碧藍幻想》就採用了這套規則。

後來隨着市場變遷,以抽卡爲核心付費機制的遊戲,在不動基礎概率的前提下增加收入,只有兩條可行的思路,一是學習韓遊,在遊戲裏改造和埋設更多的付費點,用彈窗、限時禮包、折扣促銷等硬性的手段,引導玩家付費。

二是學習日遊,用更多的內容、更多的卡池,去刺激玩家的獲得欲、收藏欲,最終讓更多的從單推人(主要喜歡個別角色併爲其付費的人)變成多推人甚至DD人(DD人,既無論是誰都喜歡併爲之付費的狂熱愛好者)。

國內早期更喜歡碎片機制,用「抽到不完整卡」的形式填充到卡池裏,以拉高收入,但很顯然這不是玩家樂意看到的東西,所以在14~16年二次元遊戲逐漸成爲抽卡類遊戲主角後,純碎片的抽卡機制也被慢慢淘汰。

同時,主流二遊也不約而同地開始選擇壓榨基礎概率,16年,彼時的三大二遊《陰陽師》《FGO》《崩壞3》都採用了1%或1.5%這個檔次的最高稀有角色出貨率,其中《陰陽師》還把非酋玩成自黑梗,也是營銷典範了。

不僅基礎概率被壓榨了(當然,也可以說國內1%纔是主流,擺手.jpg),角色+裝備混合池的風氣,也是從這幾款二遊開始形成的。但很顯然,長線上最受苦的還是玩家,概率過低的問題也引起政策關注,這纔有了16年底「概率必須公示」的新規。

這件事也給廠商提了個醒,一味壓榨基礎概率是不可取的,那還能怎麼辦呢?針對這個問題應運而生的,就是「綜合概率」「大小保底」「50%UP」等字眼了。有意思的是,從此以後,國內抽卡遊戲開始在「文字遊戲」上一路放飛自我。

02手遊裏的「抽卡文字遊戲」

從純商業的角度講,抽卡的本質就是讓玩家花錢。抽卡規則上的文字遊戲,本質就是讓玩家「更習慣於花更多的錢」。

這聽起來有點抽象,其實就好比經營一家超市,如果你只是做明碼標價,偶爾打個折,那麼最終只能按部就班地賣貨。但如果靈活利用規則和周邊優勢去開拓市場,比如消費xx金額可以抽獎、送貨上門、假一賠十、社區拼團等等,可以運作的空間就會大很多。

在抽卡遊戲裏,或許二遊玩家更容易爲愛付費、衝動付費,但終歸抽之前要在心裏衡量一下值不值的問題。對應的,遊戲的抽卡設計和文字遊戲,在明面上都要讓玩家感到實惠,實際上也要爲遊戲創造利益。

早期的抽卡遊戲,拼的都是純概率。

基本上,玩家只要看一眼基礎概率是多少,就知道對應遊戲是不是黑心了。比如某上古二遊就是一款無上限、純概率的抽卡遊戲,經年累月下來,單卡出貨率可以低到萬分之二,是真正的黑心巨坑,非酋在這樣的遊戲裏是必定套牢到上天台的。

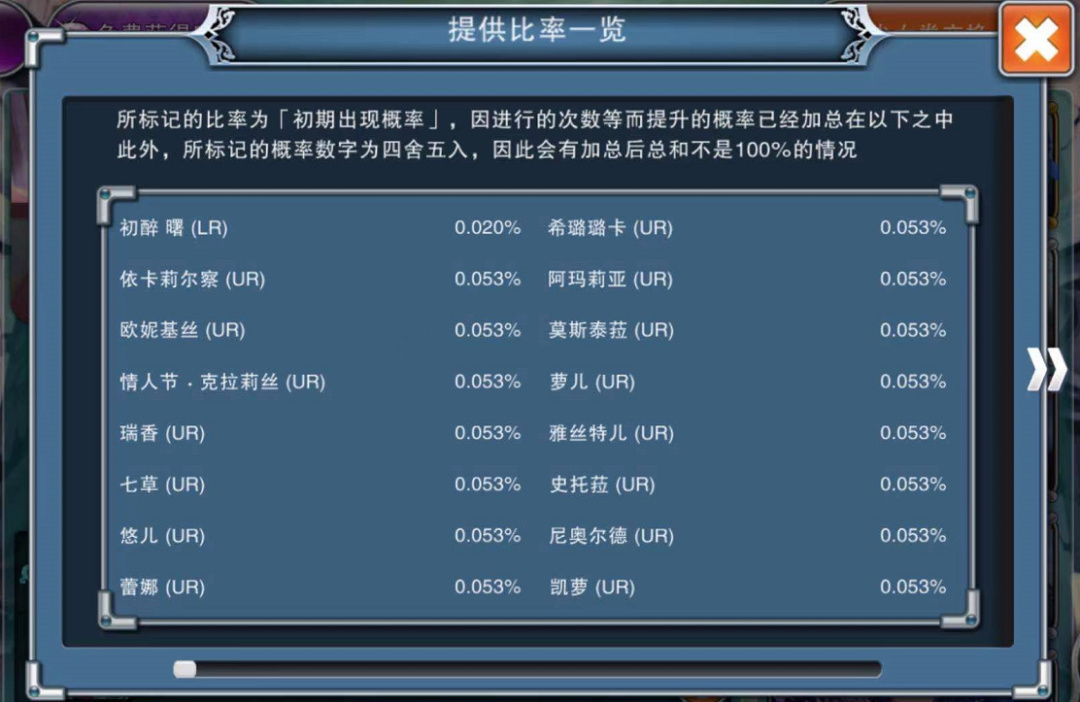

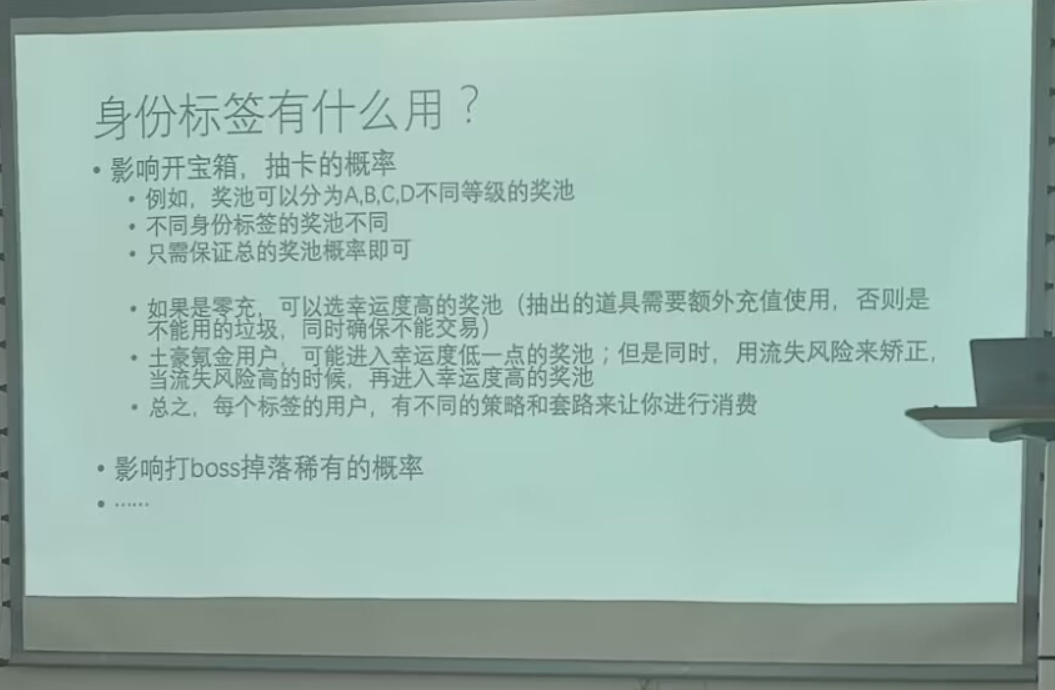

這個時期,爲了保住付費玩家留存率,廠商們也會想辦法去優化抽卡體驗。比如很經典的身份標籤機制和按幸運度區分的獎池機制等,顧名思義,按照玩家付費力區分身份,再通過匹配不同玩家與不同獎池,從而達到營造口碑或者提高營收的目的。

上述時期之後的一個階段,是拼優惠的機制頻繁出現的時期。

受《碧藍幻想》2200多連抽纔出貨的事件影響,日本網遊協會提出“設置上限、明示概率”的要求,儘管這並非硬性的要求,但也深刻影響了日遊的風向,此後天井機制被廣泛認可,並流行開來。天井,即天花板,是抽卡遊戲設置的上限。

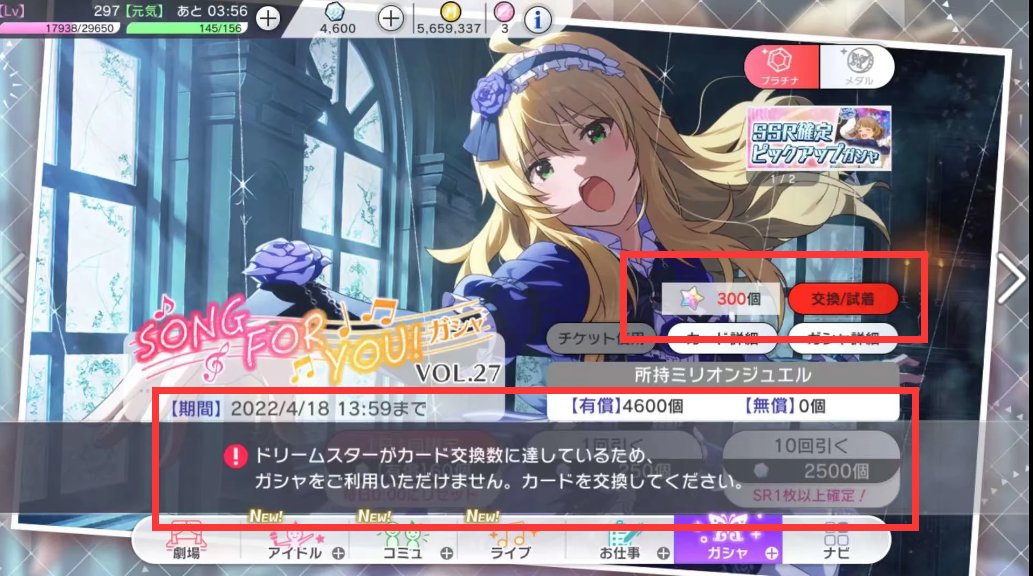

與後來國內的保底不同,大多數的天井機制是補償性的,也就是不包含在玩家的付費之內,而是付費之外給與補償。最典型的特徵,就是觸發天井之後不可繼續抽卡,需要用抽卡計數或者抽卡產生的額外代幣,兌換卡牌以後,才能繼續抽卡。

比如上面截圖中,達到300天井之後,不能繼續抽卡,兌換卡牌的圖標變紅,提示玩家需要先兌換自己想要的卡牌,才能繼續抽,變相提醒理性消費

天井機制將抽卡這個無底洞,變成一個索取有度的有底洞,讓手遊抽卡提升了一大個文明檔次。

但天井畢竟是讓利的,要獲得更高的收入,廠商要麼需要卷天井的高度,比如上面截圖是300抽的天井,那麼其他遊戲就用250抽、200抽、150抽,用更良心的天井去競爭付費用戶;要麼需要在基礎概率上做文章,比如設計180抽天井+0.6概率的組合拳。

不論如何,天井機制的出現,讓抽卡這個明面上的完全隨機事件,變成了一定範圍內的隨機事件,結果來看,是提高了玩家對「出貨」的確定性預期,驚喜感不會增加,但失落感是減少了的,總體上付費體驗是變好了。

而第三次抽卡機制的變革,對玩家而言就不是什麼好事了。

總結起來,這個階段遊戲廠商在抽卡機制上玩了四招:

第一招,男女混池,這一點在海外影響不大,打家裏來如此。在國內,男女混池則是營收利器,畢竟二遊起步階段是男性向遊戲居多,後來一般向擴大受衆基礎也增加了收入源,同時,遊戲內只要追求強度,玩家的男女喜好也會被強制平等,該氪就得氪。同時,男女混池在近兩年又演變成輿論殺器,影響頗深,不過多的就不展開說了。

第二招,多UP機制,喫了A的井,還要喫B的井,主打一個歪來歪去。這裏點名《閃亂神樂》手遊,同時UP兩個新角色,再復刻UP三個老角色,配成一個主C、輔C、控制、增益、減益的全套陣容,你就說抽不抽吧。當然,國內沒有這麼離譜,但雙UP剛冒頭的時候,風波也不小,這裏就不點名了。

最新一期UP角色,你沒看錯,總共五張

第三招,武器混池,這一招可謂臭名昭著,但確實給遊戲公司的帶來不俗的收益。從設計角度講,玩家操作角色、角色使用武器,武器的數值一般也不會超過角色,那麼武器對玩家的價值其實與角色是不對等的,但在抽卡機制上,混池強行將角色和武器劃等號。

這樣一來,混入物既稀釋了角色概率,同時又稀釋了玩家到手的價值,可謂雙層削弱抽卡給玩家帶來的反饋感、獲得感。最經典的描述就是「綜合概率」,比如看似3%的出貨率,實則1.5%是武器,剩下1.5%纔是角色。

第四招,雜物混池,比武器混池更離譜的,就是雜物混池。純角色池裏,填充物至少都是角色重複後的碎片或同等指示物,角色武器混池裏,填充物也是角色和武器的碎片或同等指示物,但雜物混池,是強行用不等價物混入角色池,極大拉低了抽卡的獲得體驗。

這四招的出現,可以說讓抽卡遊戲進入羣魔亂舞時代,其核心邏輯,主打一個「歪」字,具體就是用不符合玩家價值預期的內容,混入卡池當中,從而拉低玩家獲得預期卡牌的期望值,最終提高遊戲總收益。

如今步入後《原神》時代,國內抽卡遊戲的抽卡機制已經基本定型爲一種套路,即「低天井(僞)+低概率+大小保底+混池」這套模板。

其中,低天井很好理解,一般爲160的規格;而僞天井的意思,是不包含補償機制的天井,在玩家到達天井限制前的最後一抽直接提高出貨率;低概率也很直觀,如今絕大多數抽卡遊戲的基礎概率已經不超過2%,其中3D類遊戲更是不足1%,多數爲0.6%;

大小保底的意思,則是半井的時候觸發一次稀有出貨,但不保證是UP卡(一般是50%概率爲UP卡),全井的時候才觸發UP卡出貨,當然,小保底很容易歪,要是雙UP同池,大保底也得歪,畢竟沒有補償自選,「含保底概率」的說法也是容易讓人混淆;混池則是男女混池、角色武器混池、角色雜物混池的其中一種或幾種的合體。

可以說,如果對比早些年,如今的抽卡遊戲的抽卡機制更加極端和功利,極端是指基礎概率快低到可以忽略不計了,出貨全靠保底;功利是遊戲廠商都不會放棄讓玩家「歪」的可能性,畢竟只要歪了,就可以重新跑一遍小保底的流程,這都是收益。

當「非」和「歪」成了常態,給玩家的直觀影響,就是驚喜感的大幅削弱。

因此「目前小保底連續歪了五次了」「我已經歪了一年了」「我是真無語了,小保底80歪,大保底80纔出」「從玩都現在,全歪」之類的言論,可以說十分常見。從這個趨勢來看,文章開頭業內朋友吐的槽,以及那個「正常人」的評價,也就見怪不怪了。

03手遊抽卡越來越憋屈,這鍋怪誰?

如果抽卡手遊只是在抽卡設計和文字引導上玩得黑心了些,倒不至於滋生那麼廣泛的玩家怨念。

然而,玩家抽到卡纔是遊戲的起點。重收藏輕養成的遊戲還好,如果是數值型遊戲,那麼玩家不僅要氪卡,還得肝養成,在這裏等着玩家的,還有喫同卡、升星、突破、命座、被動、升階、裝備……遇到良心一點的,同稀有度的卡牌可以共用重複素材來養成,遇到坑一些的,只能靠同卡突破,那就得再回卡池裏摸爬滾打幾個來回。

更不當人子的,就是狠狠喫卡的養成樹,比如某美如畫的氪金App,開服抽卡最高稀有度SSR,基礎概率也不低,甚至可以選擇預期卡鎖定出貨,看似很良心。實際上,要養成一隊UR+,得喫掉360張左右的卡牌,還得對應屬性或者同名卡。

你以爲的抽到卡是結束,在有些遊戲裏,抽打卡纔算剛剛開始。

說的就是你

造成這種情況的原因,歸根結底是成本轉嫁。

十五年前的遊戲,立項只要100萬;十年前做遊戲,幾百萬就能立項;七年前做遊戲,沒個兩三千萬玩不轉;五年前的遊戲,立項少說也得5000萬,當然還有一個大力奇蹟怪《原神》,開發成本就是1個億美金;現在立項新遊,少了8000萬可能都沒人看好。

成本高了,自然要營收來填坑,畢竟大多數遊戲賽道里,回本週期拉長几乎成了普遍現象,要盈利那就得提高付費。對於那些付費機制多元化的產品,可以調控的點很多,比如外觀售賣、賽季通行證、禮包和福利等,但對於付費機制單一的抽卡遊戲,前面的方法就不一定通用了。

於是殊途同歸,大多數遊戲都默認了壓榨概率這件事,把負擔轉交給玩家。前些時候我甚至看到某純AI立繪的遊戲,也學了那套0.6%概率的極品卡池,主打一個當代姜太公,願者上鉤。

當然也有嘗試讓利的設計,比如「出貨率遞增」機制,即達到一定抽卡數以後,稀有卡出貨率隨抽卡次數遞增,直到出貨在迴歸正常數值。又如十連必得、自選、鎖定預期等機制,都是從優惠或者弱化「歪」的角度,給玩家讓利。

還有因爲競爭而降低大小保底井高的遊戲,比如大保底從180降到160,小保底從90降到80等;甚至是因爲玩家呼聲而提高基礎出貨率的遊戲,不管這些遊戲的基礎概率有沒有達到早些年3%的普遍水準,在如今的環境裏他們也算是一股逆勢而爲的清流了。

而在我看來,如今抽卡遊戲裏上演的「文字遊戲」終究還是一個新的斯納金箱。曾經的Free to Play、Pay to Win遊戲,構建了一個讓玩家從「三五百買斷一個3A還挺貴」轉變爲習慣於「不就一個648嘛」的斯納金箱。

那麼如今潛移默化地又形成了一個新的斯納金箱:「你看現在這些手遊大作,角色長得好看又性感、說話又好聽、卡池天井還低,我超喜歡的,給TA們花更多的648難道不值嗎?」

04抽卡還能迴歸淳樸嗎?

聊到這裏,我其實比較畏懼如今的抽卡手遊,越來越長的抽卡說明,越來越複雜的咬文嚼字,着實讓人看得頭大,很難再找到以往玩遊戲時抽卡的爽快感,總是被迫計較得失。

這讓我不禁設想,抽卡機制還能回到以前的狀態嗎?這或許很難,因爲大前提是抽卡遊戲需要先進入比價、拼服務的階段,這樣才能出現讓利的舉措,反推下來,能互相打價格戰、拼服務質量的,基本要是同一個水平線上的產品和公司。

那麼由《原神》等一衆頭部產品制定的規則,勢必需要由同規格、同質量,或者玩家認爲同價值水準的遊戲與之競爭,纔有機會壓下定價,乃至影響抽卡機制。

事實上到目前爲止,國內頭部抽卡遊戲,尤其是二遊當中,非萌新階段的必得抽(付費十連必定獲得隨機最稀有角色)、自選券(付費購入一張能自選並獲得過往最稀有角色的兌換券),這些優惠和促銷機制都極爲罕見,更談不上涉及更深層收益的抽卡機制了。

當然抽卡機制最終服務的還是玩家的感受、體驗,抽卡之所以成爲經久不衰的付費機制,它給玩家帶來的驚喜感、獲得感都是關鍵的要素。而純粹的文字、機制遠不是抽卡的全部,比如有些海外頭部手遊,就習慣在福利層面做文章,至少讓白嫖黨抽得滿意,再去給重氪黨營造抽卡氛圍。

最終,抽卡涉及的好壞,體驗的優劣,還是得交給玩家來評判,各位讀者又遇到過哪些驚豔或者離譜的抽卡設計,認爲怎樣的設計才稱得上優秀呢?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[12.10]搶跑冬促,全是新/超史低!42款佳作大背刺,玄奘來盤點](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/09/e5af719119d1f8eb37ba28044f8b3fac.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)