書接上回

本次科普的歷史事件是1870年普魯士與法蘭西第二帝國爆發的霸權爭奪戰,結果以普魯士勝利,法國恥辱戰敗而告終,作爲德意志王朝三大徵的最後一徵,這次戰爭的過程和結果深刻影響了兩國乃至世界的局勢,可謂是第一次世界大戰的萬惡之源之一。

一、歷史背景

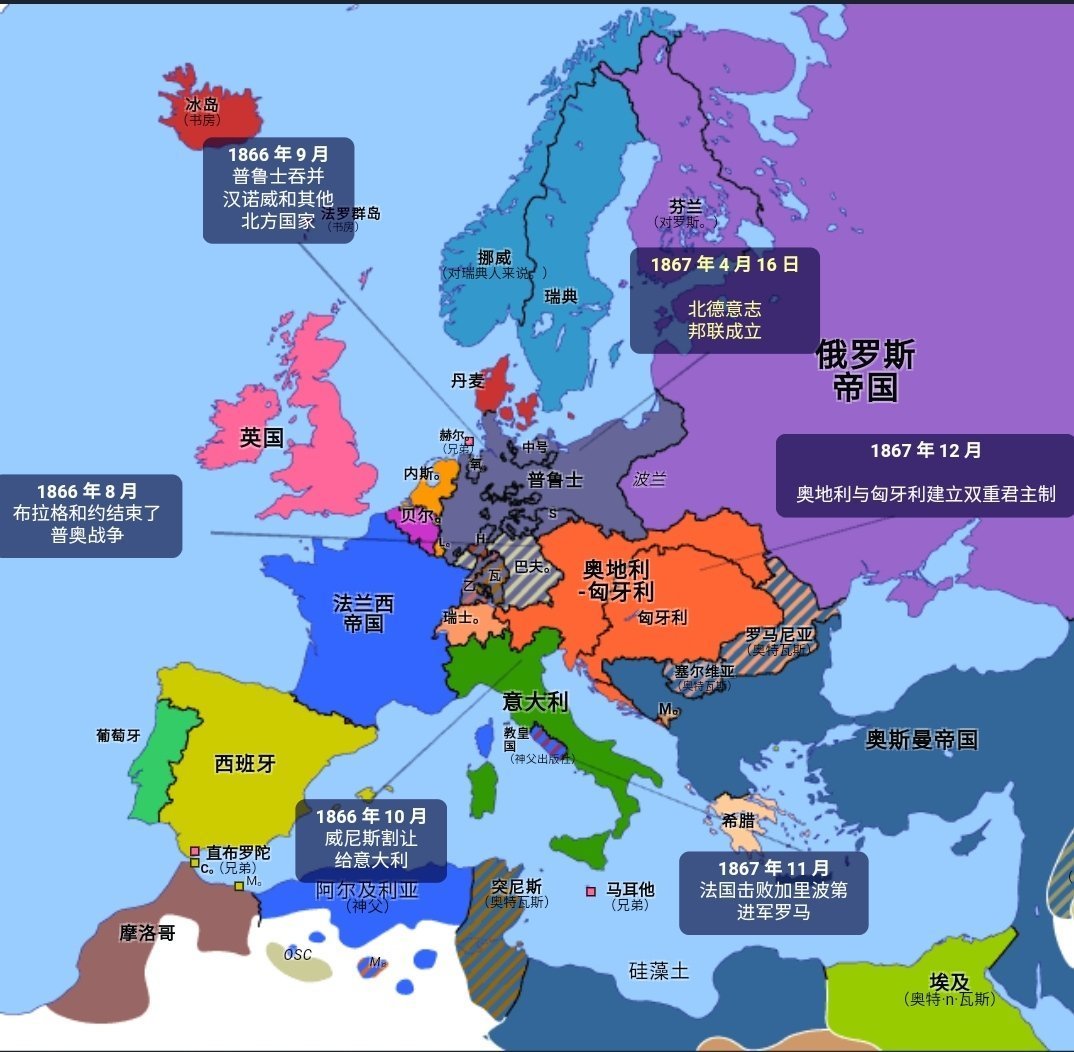

1866年,在普奧戰爭中普魯士憑藉着天時地利人和幹翻了早已日落西山的奧地利,成功晉升爲德意志地區的話事人,將奧地利開除德籍即不允許奧地利今後參與德意志事務,奧地利也因爲國內民族矛盾激化重組爲奧匈帝國,在1867年普魯士聚集了除南方几個王國外幾乎所有德意志邦國成立了北德意志邦聯,此時德意志距離統一隻差臨門一腳。

對於德意志小國們來說這自然是好事,大家同根同源,今後還能跟着普魯士這個大哥撈點湯喝,剩下南方四國儘管沒有加入邦聯,但隨後也加入加入進了普魯士主導的德意志關稅同盟,而對於其他國家來說,面對一個日益崛起的地方強權,他們更多的是擔憂,甚至於對此表示急迫,其中最急的當屬普魯士的鄰居法國。

“吉吉國王”法蘭西

在先前的普奧戰爭中,法國皇帝拿破崙三世錯誤地評估了局勢,爲他認爲勝算渺茫的普魯士助了一把力,而如今,普魯士不僅打贏了奧地利,還通過這一戰幾乎整合了整個德意志的資源,國力得到大幅提升,基本有了和現在的法國一戰的實力。我們之前就說過,法國不可能允許一個強大統一的德意志在自己的家門口,這對法國的歐陸霸主地位是一個重大的威脅,這也是之前拿破崙一世一直避免的事情,分裂的德意志纔是好德意志。

除了法國的國家戰略目標讓法國如此急迫外,如今的統治者拿破崙三世也因爲自己的政治處境而對普魯士崛起異常敏感,在講清楚這個問題前,我們先要回顧下拿破崙三世是怎麼上位的。1830年7月,七月革命爆發,法國推翻波旁王朝,擁立路易·菲利普上位,史稱“七月王朝”,1848年2月,二月革命爆發,法國資產階級推翻了七月王朝,建立法蘭西第二共和國,當時還不是皇帝的拿破崙三世依靠着自己叔叔的威望和當時拿破崙主義思想盛行的情況下拿到了衆多選票,當選了共和國總統,而後他在1852年建立法蘭西第二帝國,又將法國從共和制改爲帝制,實行專制統治。

由此我們可以看出,當時法國的政治環境相當混亂,自法國大革命後擁護帝制和擁護共和制的人一直在左右搏擊,兩派可以說是水火不相容,而拿破崙三世作爲共和制起家的人卻在之後轉向帝制,這自然讓共和派相當不滿,共和派也多次表示希望拿破崙三世把法國重新轉回共和制,否則就要給皇帝一點顏色瞧瞧。一聯想到先前的幾次革命,就可以知道共和派所言非虛,畢竟巴黎“革命老區”的外號不是白叫的。

對於如此政局,拿破崙三世其實心裏也很慌,所以爲了穩住自己的位置,他除了發展經濟,改善民生外,還積極向外擴張以此來轉移矛盾:在克里米亞戰爭挑戰沙俄在黑海的霸權,向東亞殖民等等措施,其中在1863年,法國軍事顛覆了墨西哥政權,扶植了傀儡皇帝,爲法國攫取了許多利益。但到了1867年,法國在墨西哥的傀儡統治被推翻,拿破崙三世又不得不面對日益嚴重的國內矛盾,周圍人包括他的妻子皇后歐仁妮也在一直在向他灌輸“法國藥丸”的思想,讓他儘早干涉德意志。此時恰巧在普奧戰爭後普魯士即將統一德意志,這不就想睡覺就來枕頭了嗎?於是拿破崙三世選擇了普魯士這個新的對外擴張點來大做文章。

二、鬥智鬥勇

在普奧戰爭結束後不久,拿破崙三世就跟普魯士方面交涉,拿破崙三世認爲普魯士在這次戰爭中兼併了許多德意志國家,破壞了1815年在維也納會議上建立的歐洲均勢體系,並且在普奧戰爭開始前夕,俾斯麥也暗示可以以德意志土地爲代價換取法國的中立,因此法國要求其做出補償,以割讓巴伐利亞的一塊飛地和同意法國兼併比利時爲條件來讓法國承認普魯士這次戰爭的成果。

這兩項要求被俾斯麥知道後俾斯麥不以爲然,當初你法國在普奧戰爭中說好中立結果後面想中途下場,現在我憑實力打下的成果你還想分一杯羹,都給你幽默完了。但俾斯麥此時留了一手,他讓法國大使把拿破崙三世的要求寫成正式的書面文件,理由是好向國王威廉一世彙報,法國大使沒有察覺出其中的端倪便也照做了,殊不知,這份文件將成爲普魯士的殺手鐧。得到文件後,俾斯麥馬上表示拒絕以上條款,讓法國哪涼快哪待著去。拿破崙三世得知消息後破防了,也更加堅定了與普魯士開戰的決心。而俾斯麥自普丹戰爭起就知道普魯士想統一德意志必然和法國有一戰,所以也做好了對法國開戰的準備。

至此,雙方都想開戰,只差一個契機就能把雙方的矛盾徹底激化,而這個契機沒有讓雙方等很久便很快就出現了。

西班牙王位繼承事件

1868年,西班牙女王伊莎貝爾二世被推翻,西班牙王位後繼無人,於是西班牙內部開始在歐洲挑選合適的繼承人,歐洲各國的皇室在這幾百年基裏本都通過婚,所以總會有這麼幾個親戚有資格繼承。

西班牙女王伊莎貝爾二世

1870年6月,繼承人名單被泄露,拿破崙三世看到名單上居然有普魯士國王威廉一世的遠親利奧波德王子的名字,當即就汗流浹背了。如果一旦讓利奧波德王子繼承西班牙王位,保不齊俾斯麥會施展什麼神奇的外交魔法讓西班牙站在普魯士一邊,普魯士不僅勢力會更加壯大,而且到時候被夾在兩國中間的法國可能就要嚐嚐雙線作戰的滋味了,雖然利奧波德只是候選人之一不一定能當選,但拿破崙三世要徹底消除這個可能性。

於是同年7月12日,拿破崙三世派外交大使向普王威廉一世表達了不滿,並要求利奧波德王子放棄繼承權,此時俾斯麥正在度假,對此一無所知,而威廉一世口頭向大使承諾利奧波德王子會放棄繼承權,次日俾斯麥得知消息後非常生氣,問威廉一世爲什麼不跟他商量就作出決定,俾斯麥要求威廉一世收回決定,威廉一世不從,俾斯麥於是又拿出以辭職爲要挾這個老把戲才讓威廉一世妥協。而拿破崙三世那邊對這個口頭承諾不太放心,於是要求大使再次去會見威廉一世,這次的要求從利奧波德王子變成整個德意志貴族放棄西班牙王位繼承權。7月13日,大使傳達了拿破崙三世的要求,這時的威廉一世卻斷然拒絕,表示利奧波德王子已經表示放棄了繼承權,這件事就此打住,雙方的會面不歡而散。隨後威廉一世也收到了利奧波德王子放棄繼承權的書面文件,他覺得有必要通知下大使,但考慮之前已經說明了情況,威廉一世決定只用讓當天值日的副官拉齊維親王去說明就行,親王在遇到大使說明情況後,還自己添了一句“國王沒有什麼好談的了”。

然後,就壞事了。

埃姆斯電報

7月13日晚上,威廉一世認爲俾斯麥需要知道早上發生的事,於是用電報的方式告訴了俾斯麥,由他決定是否將消息通報給普魯士駐法國的大使和媒體,此時俾斯麥正在和普魯士的另外兩大幻神:陸軍部長阿爾布雷希特·馮·羅恩和陸軍總參謀長赫爾穆特·卡爾·貝恩哈特·馮·毛奇一起喫飯,當俾斯麥收到電報後如獲至寶,他立馬意識到這封電報可以成爲普法開戰的導火索,在兩個老搭檔對普魯士能否與法國一戰這個問題給出了肯定的答覆後,俾斯麥便開始着手修改電文內容,讓其變得充滿火藥味,確保法國上上下下一定會上頭,以下爲原文和修改版。

德意志三幻神:(從左往右)俾斯麥,羅恩,毛奇,俾斯曼先前介紹過,羅恩改革了普魯士徵兵和訓練機制,讓普魯士軍隊戰鬥力大大加強,毛奇則是著名的軍事家,戰略家,之後負責指揮整個普法戰爭,在軍事指揮方面頗有建樹

原文

“早晨,當我在林蔭道上散步時,貝內德蒂伯爵(法國駐普魯士大使)不知道從哪鑽出來,固執地要求我,務必答應他的要求。他要求我立即發電報宣傳,倘若霍亨索倫支系入選王位一事複議,我威廉一世絕不答應。我以嚴峻的態度拒絕了他這一無理要求,因爲我不可能無期限的答應這類事。我也告訴他,我尚未收到什麼新的消息,因爲貝內德蒂從巴黎和馬德里那裏得到的消息,肯定會比我到的要遲。他應該明白,普魯士當局並不想過分插手此事。”

修改版

“霍亨索倫家族的世襲親王已放棄登鄰西班牙王位的全部要求,並將此意願經西班牙政府轉達給法蘭西政府。”

“法蘭西大使在獲此消息之後,仍在埃姆斯再三強求於我國國王,請他致電巴黎,讓國王本人擔保,倘若有選擇霍亨索倫家族之人做西班牙國王之事複議,將永不應允。”

“國王陛下以後拒絕接見法國大使,並命令值日副官傳喻法國大使,國王已再沒有什麼話通知大使。”

修改完後俾斯麥頗爲滿意,便要求大使和媒體在明天公佈這則消息,他料定這封惡意滿滿的電報一定會激怒法國從而主動向普魯士宣戰。

此時歷史的偶然性又一次登上了舞臺,當法國媒體在翻譯電報時沒有考慮語境,將電報裏“副官”一詞直接按法語的副官翻譯,這是個相當嚴重的錯誤,在普魯士,副官是高級職位,只有高級軍官才能擔任,而在法國,副官只是個低級職稱,普通士兵都能擔任。這個錯誤無意間將這封電報的攻擊性進一步上升,於是就出現了以下情景:

7月14日,當法國公民們一大早醒來,在報紙上就看見了這樣一條讓人高血壓的消息:法國大使向普王交涉,普王言辭粗魯地拒絕,還讓一個低級軍官以一句“國王沒有什麼內容可談了”打發了法國大使。這是什麼?這是對法國國格極致的羞辱,想當年法國皇帝拿破崙一世在耶拿戰役中大破普魯士,18天內狂暴轟入柏林,還順走了腓特烈大帝的寶劍與鬧鐘,現在普魯士是不知道自己幾斤幾兩變得如此狂妄。何況今天還是法國的國慶日,慶祝人民在1789年7月14日攻佔巴士底獄的紀念日,是可忍孰不可忍,md跟普魯士爆了!

在國慶節這天法國人民對這封電報迸發出了強烈的愛國熱情,他們自發地組成遊行隊伍,口喊着向普魯士開戰的口號,向着皇宮方向進發,而拿破崙三世一大早起來得知這個信息也非常憤怒,同樣憤怒地還有其他皇宮裏的大臣,他們也要求馬上對普魯士宣戰,儘管有部分人覺得普魯士方面已經放棄了繼承權,法國已經達成了目的,沒有必要對此上綱上線,但在“大是大非”面前理智顯得多麼微不足道,拿破崙三世對此也上頭了,再結合之前所講的因素,拿破崙三世堅決要求向普魯士宣戰。其實拿破崙三世此時只有開戰一種選擇,如今法國國內矛盾已經日益嚴重,勢浩大的民意也不可阻擋,要是拿破崙三世這個時候選擇當個理中客不向普魯士開戰,那分分鐘他就要復刻路易十六的遭遇——摸不着頭腦,攻佔巴士底獄也將迎來2.0更新。

歐陸局勢

1870年7月15日,拿破崙三世發佈動員令,法國軍隊開始備戰,普魯士收到消息後,也在晚上開始動員全國軍隊,雙方在開戰之際,歐陸牌桌上的各方也表明了自己的態度。

對於德意志剩下的南方四國,他們本可以保持中立不蹚這趟渾水,但俾斯麥早先拿到的殺手鐧派上了用場,俾斯麥早先拿到法國的書面文件後就早早向南方四國透露了內容,南方四國中的巴伐利亞一看法國居然想喫自己的地,頓時心生厭惡,而俾斯麥繼續跟他們陳述利害,現在法國只是想喫一點,到時候恐怕你們四國都無法倖免,不如和普魯士站在同一陣線。南方四國也算識時務,馬上和普魯士締結了軍事聯盟協議。所以在7月16日,南方四國先後發佈動員令,與普魯士徹底綁在了一起。

對帶英而言,普魯士的崛起讓帶英也心生芥蒂,作爲歐陸均勢的絕對奉行者,帶英不能看到歐陸有人一家獨大,肆無忌憚地擴張,如有必要,帶英可能會出手遏制。俾斯麥也考慮到了這點,於是在開戰之際,俾斯麥將那份殺手鐧上的內容通過《泰晤士報》透露給了帶英,一看到法國想吞併比利時,帶英馬上對法國的態度降至冰點,因爲法國曾經在1839年《倫敦條約》中承認比利時是永久中立國,現在法國想毀約侵略的行爲讓帶英回想起了當年爲了遏制那個法國男人而建立七次反法同盟的情景,於是帶英對這場戰爭採取不聞不問的態度,也算表明不會支持法國。下面這段就很好地解釋了帶英的外交政策,YM簡直是人類文化瑰寶

沙俄和奧匈這邊,沙俄出於普魯士對沙俄的幫助和普俄統治者之間的親戚關係一直對普魯士的態度很友好,所以也表明不會干涉戰爭,而奧匈這邊則複雜多了,一方面奧匈能淪落到如今這種境地基本都是因爲普魯士,所以奧匈恨不得一有機會就要報復普魯士,另一方面普魯士在普奧戰爭中的條約對奧匈非常寬容,沒有割地,也沒有賠款,自己現在也只求能保全帝國就行。正當奧匈在這兩種思想下抉擇時,沙俄出手了。沙俄與奧匈因爲巴爾幹半島問題導致矛盾已經不可調和,所以沙俄巴不得奧匈死,普魯士早先與沙俄商談過奧匈在戰爭期間出兵的可能性,沙俄則保證自己會在東邊牽制奧匈,所以在普法開戰前夕,沙俄就警告奧匈,如果奧匈敢發佈動員令介入戰爭,沙俄就馬上派兵到加利西亞和奧匈碰一碰,比比誰更硬,因此奧匈就徹底斷了介入戰爭的念想。

事已至此,戰場上的血與鐵是普法唯一能交流的方式了。

三、開戰

1870年7月19日,拿破崙三世發佈戰爭宣言,法國正式向普魯士宣戰,7月28日,拿破崙三世離開巴黎前往梅斯與軍隊回合,當皇帝的車隊走在大街上時,民衆們夾道歡迎,彷彿這場戰爭法國已經勝利了,拿破崙三世也感到驕傲無比,恐怕此刻他覺得他就是自己舅舅的化身,8月3日法軍越過普法邊境,打響了開戰的第一槍。

一開始法軍取得了一些小勝,在愛國情懷的加持下法軍士氣高昂並認爲會很快取得勝利,但隨後與普軍主力交戰後普軍狠狠打了法軍的臉,無論是士兵數量還是裝備裝備規模,普魯士都全面碾壓法國,而兩國也因爲徵兵制度上導致兵員素質普魯士勝法國一籌,雙方進行多次大大小小的戰役後各有損失,但勝利的天秤逐漸開始向普魯士傾斜。在色當戰場上,拿破崙三世與他的軍團因爲決策失誤被普魯士包圍,1870年9月1日法軍多次嘗試突圍但始終突圍不了包圍網,拿破崙三世眼見突圍無望便下令停止進攻,讓士兵們休整一天。此時法國傷亡17000人,被俘21000人,基本已無力再戰,更重要的是軍團喪失了鬥志,軍營裏到處是哀嘆和傷病員的哀嚎,而拿破崙三世本人似乎也開始放棄了,不知道此時的他是否會回想起民衆夾道歡迎自己奔赴戰場的那一天。9月2日,拿破崙三世決定放棄抵抗,帶領剩下10萬多法軍向普軍投降。至此,法國主力基本都被消滅或被圍困。很快軍隊戰敗,皇帝被俘的消息就傳到了巴黎,法國上下一片譁然,此時共和派看到了自己推翻帝制的機會,於是在9月4日,共和派發動政變,並宣佈法蘭西第三共和國成立。

現在整個歐陸都在緊張地觀望這場戰爭最後的走向,認爲普魯士會一舉滅亡法蘭西時,身爲外交大臣的俾斯麥卻選擇停火談判,身爲頂級玩家,俾斯麥非常清楚歐陸均勢這條規則,以及違背它的後果:吞併法國一時爽,之後帶英,奧匈,甚至於與自己交好的沙俄都會聯合起來針對自己,恐怕德意志到時候又要回到散裝時代,普魯士此戰的目的防止法國干預統一德意志已經達到,沒有必要再節外生枝,況且管理外族土地耗費的成本是在過於龐大,得不償失。於是,俾斯麥邀請法國新政府在法國境內的費裏埃城堡進行談判,按理說打到這個份上,新政府應該會欣然同意停戰,可有一個停戰條件讓新政府堅決拒絕:俾斯麥要求法國割讓阿爾薩斯—洛林地區給普魯士,並且作爲永久性國界線,今後哪怕普魯士戰敗法國也不能割回去。

阿爾薩斯—洛林作爲神羅或者說德意志故地,於16到18世紀被法國吞併,如今阿爾薩斯—洛林在法國人看來早已是固有國土,在平常人看來這是德意志收復失地,但俾斯麥考慮拿地的原因更現實,他想將阿爾薩斯—洛林作爲普法之間的緩衝區,並且阿爾薩斯—洛林還是重要的化工原料產地和農產品產地。法國新政府表示法國可以支付賠款,也可以將東亞和非洲的殖民地勻一點給普魯士做出補償,但堅決不同意割讓本國領土,畢竟無論古今中外,丟失國土都是極其丟人的事,而一旦丟失整個國家從上到下無論從心理還是實際行動上都希望讓國家統一,從宋代詩人陸游的詩“王師北定中原日,家祭無忘告乃翁”便可窺見一斑。由於雙方都不肯讓步,談判宣告破裂,雙方接着開打。

談判結束後,法國新政府以新政府的名義向普魯士宣戰,而普魯士爲了逼迫法國新政府就範,決定包圍巴黎,9月15日,在梅斯留下兩隻軍團圍困住剩下的法國軍團後,德意志的主力幾乎都參與到包圍巴黎的戰鬥中,儘管此時德意志民衆對法國的態度不滿並提出炮轟巴黎,但圍城的指揮官布盧門撒爾,包括總參謀長毛奇和普魯士王儲威廉王儲表示反對,他們都認爲炮擊平民是不人道的行爲,也因此炮擊計劃暫時被擱置。而法國新政府依靠着國家存亡之際馬上就徵募到了超過50萬新軍,向巴黎進軍,此時德意志軍團面臨着可能被城內外法國軍官包夾的態勢,雖然新軍最先依靠着人數和愛國熱情戰勝了德意志軍隊,但隨着梅斯方面的法軍投降後,執行圍困的德意志兩個軍團總計10萬人馬上就前去增援,面對經驗豐富,訓練有素的德意志軍隊,這些臨時徵召的新軍毫無疑問不是對手便逐漸敗下陣來。

巴黎圍城戰

1781年1月左右,隨着戰爭態勢持續焦灼,炮擊巴黎的計劃還是被提了出來並最終被執行,而在炮擊巴黎的炮火聲,1781年1月1日南方四國也簽署條約加入北德意志邦聯,如今的德意志除了被開除德籍的奧匈外,基本已經實現統一,1月18日,普魯士國王威廉一世在法國凡爾賽宮的鏡廳舉行加冕德意志皇帝的儀式,由當年“太陽王”路易十四組織修建的凡爾賽宮作爲法國封建王朝專治達到頂峯的象徵見證了法國最輝煌的時刻之一,因此選在這裏進行儀式的意圖就很明顯了——普魯士要殺人誅心,這次加冕宣告普魯士不再以普魯士王國的身份面向世人,而是一個更響亮的名頭——德意志第二帝國。

世界名畫

1月25日,面對這越發糟糕的戰況和巴黎城中百姓的困境,法國新政府不得不重啓談判,德國方面要求接管巴黎最後幾座關鍵城防堡壘爲條件來解除封鎖,最終法國新政府接受條件,1月27日,雙方簽署停戰協議,補給車輛得以獲准進入巴黎城,2月5日,法國國防部宣佈停火,德軍也解除了對巴黎的封鎖,1851年5月10日,德法簽署《法蘭克福條約》,條約規定:

法國承認威廉一世爲德意志帝國皇帝

法國賠款50億法郎,分3年付清,賠款付清前德軍留駐巴黎和法國北部諸省,之後按賠款進度依次撤軍。

法國割讓阿爾薩斯(貝爾福地區除外)和洛林東部包括梅斯要塞給德國。

隨着條約簽訂,標誌着普法戰爭就此結束。

4、結果與影響

此戰以後,德國躋身世界列強,成功取代法國成爲歐陸一代霸主,利用從法國拿來的土地以及賠款大力發展工業,爲今後在全球大展拳腳定下深厚的基礎。

普法戰爭塵埃落定後,帶英終於開始重視起德國的潛在威脅,只有歐陸均勢沒人與帶英競爭,帶英才能在海峽對岸渾水摸魚從中獲利,德國逐漸一家獨大的姿態讓帶英開始逐漸參與進歐陸事務,這也爲之後的英德矛盾埋下了伏筆。

對於沙俄,或許是爲了報答之前的牽制之情,或許是想繼續拉攏,俾斯麥在1871年的倫敦會議上幫助沙俄恢復了在黑海的主權,讓德俄兩國繼續交好,爲之後簽訂盟約奠定了基礎。

在這場戰爭中,其實還有一個獲利的國家那就是意大利,因爲先前拿破崙三世派兵進駐羅馬保護教皇國而讓意大利遲遲無法統一,所以意大利在普法戰爭中不支持法國並選擇中立,在普法戰爭大局已定後,意大利終於等來統一整個半島的機會,1870年9月,在拿破崙三世投降被俘後,意大利向教宗庇護九世發出通告要求交出羅馬,教宗表示拒絕,意大利軍隊便衝入羅馬城收復國土。

至於奧匈,現在它北方有統一強大的德意志帝國,東邊有龐大的沙俄,南邊有巴爾幹的一衆小國和奧斯曼帝國,而這幾方都對他不友好,自己內部還矛盾重重,這也進一步加大了奧匈的外交和內政壓力。

最後,是這次戰爭中受傷最深的法國,此戰法國威嚴盡失,無數法國士兵戰死沙場,留下的是無數個破碎的家庭,法國工業在戰爭中被大量摧毀,同時還要支付大量戰爭賠款,這讓國家經濟收到阻礙,進而影響了百姓的錢袋子和生活水平,國土丟失更是所有法蘭西人民心中的痛,在今後,法國只有一個目標:向德國復仇,今後法國努力重建國家,在外交場合尋找盟友甚至不惜於找自己的老對頭帶英,時刻準備開戰洗刷普法戰爭的恥辱。

俾斯麥意識到法國有復仇的心理,也因此在之後一直在外交方面孤立法國,還設置了鉅額賠款來發展德國,儘可能延緩法國起兵復仇的時間,俾斯麥認爲法國至少需要20年纔拿還清,但很顯然他低估了法國作爲老牌強國的底蘊和復仇的決心。法國政府在1871年和1872年分別發放了利率5%的國債來籌集賠款,發放標題就是簡單的“支付戰爭賠款”,本以爲在戰爭摧殘後沒有多少財富的法國個人和企業單位卻在分分鐘把國債認購搶空,甚至外國機構也參與其中,或許其中他們有些人沒有受到戰爭的波及,但國債是實實在在影響着這批人,認購國債不僅是對法國政府的信任,也體現了了法國人民的復仇心切。僅僅兩年左右時間法國就籌集到了50億法郎交給德國,根據條約德國沒有理由再駐紮在法國本土便乖乖撤軍,俾斯麥對此都看在眼裏卻無可奈何,接下來只能見招拆招。如此看來,在普法戰爭後等待德意志帝國的不是輝煌的開始,而是滴答作響,時刻提醒法國人民和德國人民的戰爭倒計時。

——————————————————————

圖網侵刪

參考資料:

維基百科

推薦b站@江夏遊俠的視頻一戰系列視頻

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com