寫在前面

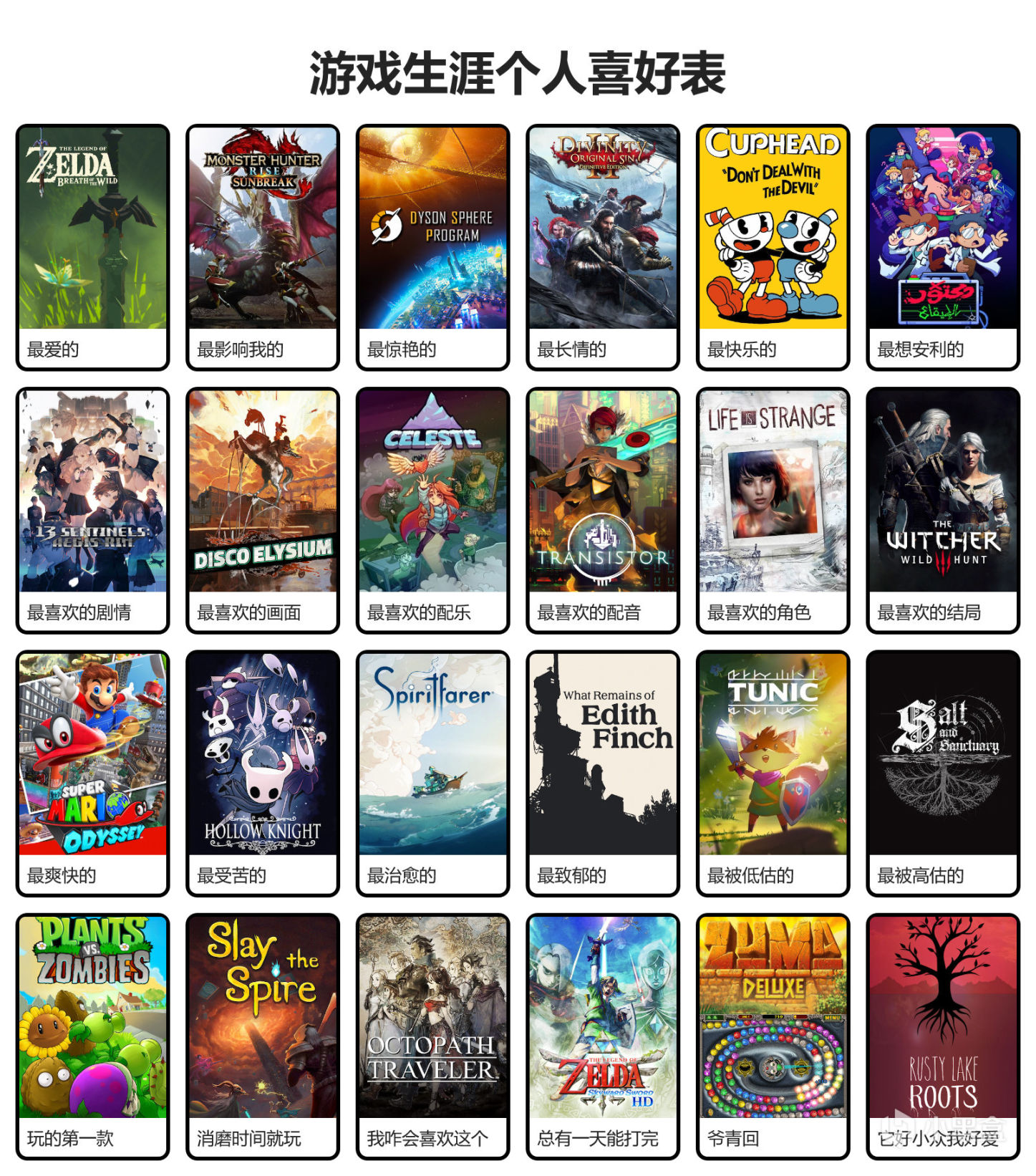

這張喜愛表是在B站 @UCG遊戲機實用技術 的動態裏看到的。想來自己從來沒有做過類似的所謂“生涯”總結,藉此機會回顧一下。但我更希望這是一篇純主觀的推薦,而非報菜名式的遊戲評測。

模板來自https://gamegrid.azurewebsites.net/

最愛的

可愛捏

老實說最愛的遊戲很難選擇,這既跟時間段有關,又跟側重方面有關。思來想去,在這個“電子陽痿”盛行的後疫情時代,我的選擇還是《塞爾達傳說:曠野之息》。

有一種說法,曠野之息的核心遊玩驅動力在於“望山走倒馬”,我非常認同。在一個沒有任何障礙的世界裏,沒有任何目標的你唯一的前行動力可能就是“興趣”了吧。曠野之息在遊戲前期就提示玩家登高望遠,尋找感興趣的目標。當然剛開始這些目標可能只是發光的神廟,但後來,你一次又一次地爬上高塔或山峯,爲春和景明長煙一空的曠野所折服時,你的目標可能會變成遠處三棵並排的蘋果樹,或者晴空下一片奇怪的雷雲,又或者雪山上孤零零的杉樹。於是你在望遠鏡裏定下目標點,規劃前往目標的路徑。而在前往目的地的過程中,又很容易被路旁的兩尊神像或者井邊的大鐵球吸引,從而拐到別處去了。在一次次這樣登高的過程中,我就開始了用腳步(或者握着滑翔帆的雙手)丈量海拉魯大陸的過程,而這個過程唯一的動機就是“想看看那裏是什麼”。好奇,是玩家與遊戲之間化學反應的最高級的催化劑。

宮本茂似乎提到過他開發塞爾達傳說系列的點子來源於兒時在山洞探險的經歷。在我看來,曠野之息完全貫徹了“探險”這個概念。這使得我在不知道玩什麼的時候,打開曠野之息,總能沉浸在海拉魯大陸的世界裏一段時間,因爲這就像一個雲端旅遊項目。沒有必須完成的任務,沒有一定要對話的NPC,沒有千篇一律的戰鬥,“電子陽痿”的前提幾乎就不存在:曠野之息很容易讓人忘記它是電子遊戲。

當然,對我這種收集黨來說,收集完所有呀哈哈,走過所有地標,完成所有支線之後,曠野之息好像確實沒有玩下去的必要了。再打開遊戲,好像所有地方我都已經去過了,這遊戲沒啥可以探索的了吧——我本來也是這樣想的,可是我開了個新檔,目前仍然玩得很暢快。

最影響我的

不得不說,這個“影響”不見得是好的影響。

我一直有個理論,人的每一個選擇、人生的每一個瞬間都會產生影響,如果要論影響最大——那誰知道呢?如果我沒有玩某個遊戲,或許今天就完全不一樣了呢?正是過往的每個不經意或者重大的選擇,早就了今天的我。“我們選擇的結果是如此複雜而分散”,沒法去對比出影響最大的那個。

不過,選擇遊戲時長最長的應該沒有問題。NS版450個小時,PC版800+小時,如果玩遊戲真的能影響我的話,《怪物獵人:崛起》應該是影響最大的遊戲了。我一直認爲自己不是天賦型玩家,往往需要付出比別人更多的努力才能取得一樣的成果。怪獵就是很好的一個例子。玩到今天還改不了貪刀的習慣,並且容易心態爆炸。不過有個理論說讓人“菜而不自知”的遊戲最容易沉迷其中,這應該說明怪獵的正反饋設計優秀吧。

在怪獵之前,我幾乎不玩聯機遊戲,一直以“高貴的單機玩家”自居,掩蓋自己社交弱智的事實。但是怪獵確實讓我體驗到了聯機的快樂,這也算影響之一吧。

最驚豔的

如果要我推薦一款最驚豔的遊戲,或者推薦一款國產遊戲,《戴森球計劃》會是我脫口而出的選擇。作爲還在搶先體驗的遊戲,《戴森球計劃》完成度之高令我印象深刻。從來沒有玩過建造經營遊戲的我也能樂在其中。“從晚上八點到晚上七點,您已經經歷了許多。”

另外不得不說的一點就是,作爲工科人,我非常崇拜《戴森球計劃》的技術力。模擬經營遊戲成千上萬個模型的動畫計算,邏輯計算,想想就很棘手;而戴森球計劃開發團隊的博客中提到他們爲了優化複雜的計算,使用GPU進行一部分動畫和邏輯處理,這使得遊戲在遊玩時沒有任何卡頓(除了現版本存檔時會有卡頓,應該與測試版存檔容量大,磁盤讀寫瓶頸有關)。我是很佩服能用心做事的人,如果戴森球計劃的優化沒這麼好,它也依然是一款好遊戲,何況有個說法是在軟件開發的最終階段之前不要做優化,但是這遊戲就是做足了優化。這就是開發者對自己作品的負責。

最長情的

在《神界:原罪2》之前,我從未玩過CRPG遊戲。而在初次遊玩的三年後,我仍然有時打開它。它是我第一款遊戲時長超過500小時的遊戲。原罪2的故事流程充足(尤其是第一、二張圖,後面反倒略顯倉促)、流派選擇多、音樂動聽、存檔方便、可以隨時暫停(我很看重這點),是多周目的理想遊戲。

最令我開心的還是20年上半年免費更新的新支線和套裝。我實在沒有想到發售3年後的單機遊戲還能大更新的,而且這實實在在地彌補了原本套裝少的缺陷。

好像在原罪2之前,我也沒有玩過回合制遊戲。搞不好今天的我對回合制遊戲的偏愛就源於此。

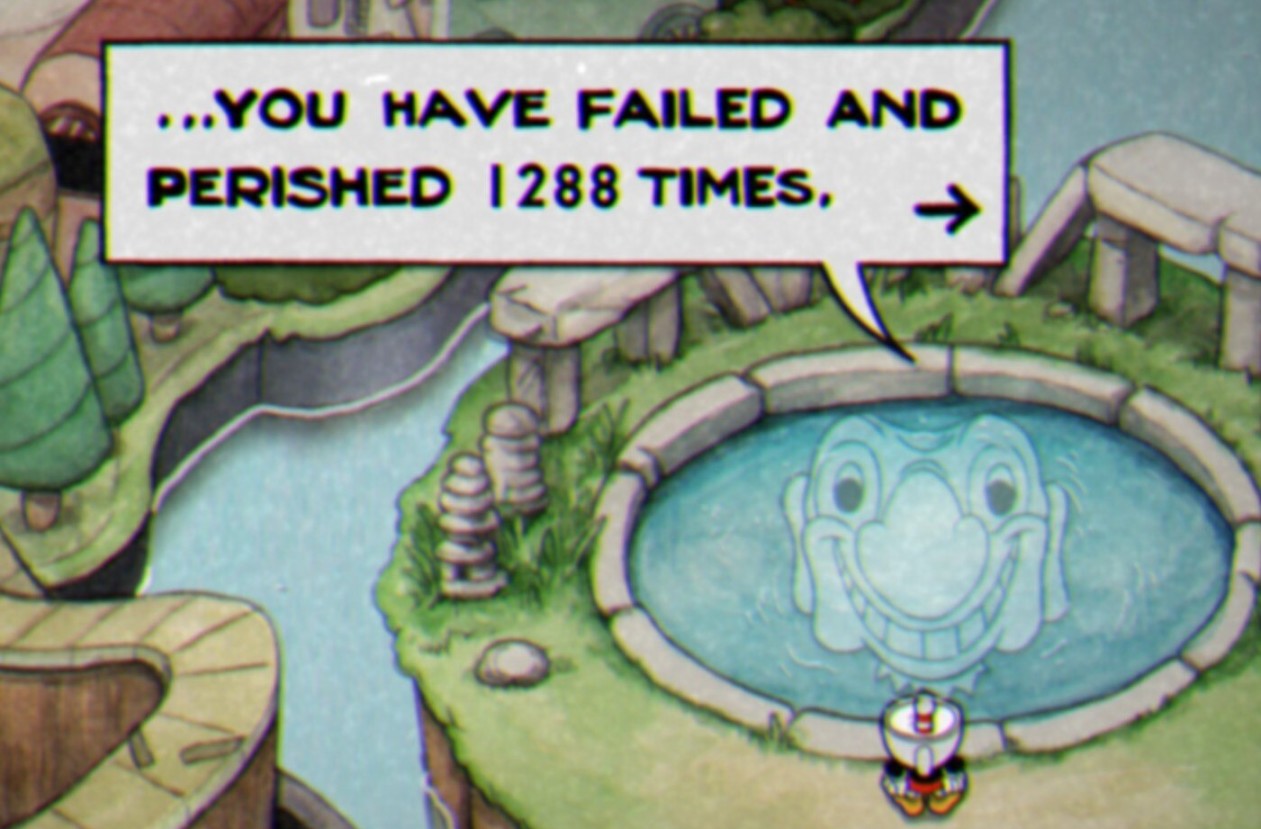

最快樂的

《茶杯頭》能快樂?在這一項上,我確實猶豫了好久。其實不少遊戲我都玩得很快樂,畢竟我就不是很能折磨自己的玩家。但回想一下,很少有遊戲能從頭到尾、從BGM到畫面都充滿了歡樂氣息的(馬里奧奧德賽應該算一個)。爵士風格的配樂、賽璐璐動畫的畫風、還有較低的死亡懲罰、可選的難度,都讓我在玩這個遊戲的時候不會積攢怒氣值。而且,從GDC的報告來看,開發者是真的手繪了所有畫面,這種精緻的復古遊戲太對我口味了。

茶杯頭還可以同屏雙人,藉由Steam遠程同樂還可以網絡聯機。曾經和朋友聯機過幾關,相互嘲諷快樂增加。

最想安利的

想安利給朋友的遊戲實在很多啊!但我最近送出的兩款遊戲都是《節奏醫生》。我自己玩過的音遊只有這一款,而且玩得下去,沒有卡關。操作簡單,畫面像素,配置要求低,價格不算太貴,中文支持良好,我想這代表節奏醫生的受衆可以很廣吧。

更重要的加分項是,節奏醫生是有劇情的。作爲一個刺激病人心跳節奏的醫生,在治療過程中爲病人的心靈療傷,這對我來說是很新穎的設定。因爲擔心老伴的身體而夜不能寐的老奶奶,看到可愛的咖啡師心跳加速卻誤以爲是咖啡的作用的文藝青年,加班加到頭疼忙得不可開交又不由自主展現溫柔一面的醫生,這種冰冷醫院裏的人情味,是我喜歡節奏醫生的原因。

另外節奏醫生還有meta的成分,其中某一關你的遊戲窗口會在桌面跳舞,我不信有人能在這一關克服點頭抖腿的衝動,我心目中的音遊就該這樣。

最喜歡的劇情

關於《十三機兵防衛圈》的劇情,其實我時至今日也並不能完整、詳細地複述出來。這款遊戲劇情線的錯綜複雜幾乎是玩家公認的。把它放在這裏,可能因爲我更喜歡它的敘事。

幾乎沒有任何一款以劇情見長的遊戲,敘事的難度比十三機兵更大。在五條時間線中來回穿梭,還要塑造由十三個高中生組成的主角團,保證劇情不過於凌亂的同時讓主角的特徵足夠鮮明,讓玩家不至於切換到某個主人公時忘了他的前世今生。在這樣的敘事難度下,十三機兵的人物臺詞還足夠簡潔。難怪橫尾太郎會說出“Atlus 完蛋了也無所謂,唯獨香草社絕對不能消失。爲了讓這家日本瑰寶般的公司能夠活下去,請一定要買下這部作品”這種顯得踩一捧一的話。

十三機兵故事的展開以JK和DK的日常爲基礎。對於幾乎從未接觸過JRPG和日本動畫的我來說,這種二次元的劇情(還有JK)太給力了,一邊玩一邊覺得自己離高中生活(還有JK)越來越遠了,情不自禁老淚縱橫。所以最近玩P5R時,相似的基礎設定讓我瞬間回憶起來那段扮演高中生操縱機甲的日子。拜託,機甲誒!(還有JK!)

其實單純以劇情論的話,《巫師三》和《奇異人生》也是我很喜歡的作品。“可惜這裏空太小寫不下”——費馬。

最喜歡的畫面

我喜歡的遊戲中有不少《極樂迪斯科》這種厚塗風格的畫面,奇異人生是,十三機兵是,Supergaint的堡壘和晶體管都是。我很着迷這種輪廓不明顯、光線過渡自然的美術風格。這種美術風格介於寫實和扁平化之間,有點像油畫。而極樂迪斯科相較十三機兵色彩更濃厚,大場景也更多,髒髒的馬丁內斯海灘、色彩斑駁的港口、墨藍的海面上扎眼的白色海鷗、從襤褸飛旋的玻璃門投射出來的燈光,都有種蘇聯式的蕭瑟破敗之美。

從技術角度來看,極樂迪斯科的美術似乎也不是那麼容易實現的(從顯卡佔用不低也可以看出)。極樂迪斯科沒辦法像茶杯頭那樣手繪所有元素,大部分畫面還是渲染的結果。美術部門也很樂意在官網上分享他們的實現方法。

放極樂迪斯科在這裏,很難說畫面是唯一的原因。這款19年推出的遊戲很大程度上刷新了我對遊戲的認知。較視覺小說互動感更強,較一般的劇情遊戲文本量更大(大太多了),並且利用CRPG的擲骰機制決定人物對話的走向,絕對是獨一無二的體驗。尤其去年鬧出的主創團隊“被解散”的事故,讓我感覺現實爲這個遊戲畫上了完美的句號。

這款遊戲在國人中的討論度相當高,大部分原因可能是其毫不避諱地對意識形態進行批判,還有主創在TGA頒獎舞臺上那句"(Thank) Marx Engles for writing us the political education"。但即便拋開這一切,極樂迪斯科也是一款能給很多人留下深刻印象的遊戲。

最喜愛的配樂

在我玩過的遊戲裏,最愛的配樂選擇《蔚藍》可能顯得不可思議。畢竟配樂大廠SE的《尼爾:自動人形》和《八方旅人》都是高質量音樂的代表,《女神異聞錄5》也是人們津津樂道的音樂遊戲,《死亡擱淺》以一首Don't Be Serious定下基調也是無敵驚豔,甚至就我自己來說蔚藍OST歌單也不是循環最多遍的。好遊戲不缺好音樂,在配樂這一項,客觀上能夠勝過蔚藍的遊戲很多。

但是,蔚藍第二章開始,場景好像凍住,Resurrections響起,起初這BGM低調安靜,好像只是襯托詭異的氛圍;隨着關卡推進,背景音樂的配器逐漸增多,詭異氛圍隨着腳步一步步暈染;再後來,打破鏡子,場景解凍,電鼓進入,鋼琴升調,這段BGM直接封神。玩到這裏的那個下午給我的震撼絕無僅有。

說到蔚藍的配樂,不得不提作曲Lena Raine,似乎有說法蔚藍的劇情就是Lena遭受的內心折磨的映射。因爲性轉患上抑鬱症,又因爲抑鬱症寫出了蔚藍裏的配樂,蔚藍和配樂的關係契合度不言而喻了。在我看來,好的遊戲配樂可以是與遊戲脫鉤也很好聽的配樂,而絕妙的遊戲配樂,必須是與遊戲相互成就。

最喜歡的配音

"Hey Red. We are not get away with this, are we?"你能想象一款遊戲從頭到尾只有一個NPC的配音嗎?要做到這樣玩家還不討厭,只能說這個CV萬里挑一。所幸,《晶體管》中男主的配音就是這樣。這個略帶失真、磁性到足以掰彎直男、感情充沛的嗓音,在我看來,有它就可以給晶體管打滿分了。實際上,這個配音也是Supergaint第一部作品《堡壘》的配音,可謂系列的靈魂配音。

說是男主,其實從頭到尾他都只是困在晶體管制成的巨劍中的數據罷了。這就讓這個配音成爲玩家瞭解他幾乎唯一的方式。他的文本量十分大,將近5個小時的遊戲流程中,男主一直以男朋友的身份安慰、鼓舞玩家,與玩家回憶過去。如果能夠單從一個聲音愛上一個人的話,我想這就是了。最終結局,男主的聲音幾乎讓我哭出來,但爲了避免劇透,我還是不展開了。

我本來很猶豫要不要把晶體管放到“它好小衆我好愛”那裏,但是我想還是認真地推薦這部遊戲:每一個聲控、賽博朋克控、程序猿遊戲控,都應該玩《晶體管》。

最喜歡的角色

《奇異人生》的主角Maxine,滿足我對女性主角的所有想象。短髮,復古穿搭,喜愛攝影,成績中等,溫良安靜,堅毅勇敢,願意爲朋友傾盡一切(還有超能力)——這樣的設定在今天看來可能不算獨特,但對第一次玩奇異人生的我來說,實在太有吸引力了。Max就是那種典型的(美國)高中生,平凡地度過自己的高中生活,因爲性格略顯孤僻而沒有很多朋友,可能就是不起眼的隔壁班女孩。但也正是這種角色,更容易有代入感,在危機來臨時展現的普通人的魅力也更容易引起共鳴。

Max的故事是我第一次因爲一款遊戲流淚,也是我並不反感同性戀題材的原因(首先我不是白河豚)。遊戲中Max使用的寶麗來相機也是我眼饞了很久的產品,我想我喜歡攝影可能也是這款遊戲的後勁之一。

給每一個劇情愛好者推薦《奇異人生》。或許對習慣了日式女高中生角色的玩家來說,Max也能緩解審美疲勞,體會這種讓人想起就不禁微笑的魅力。

最喜歡的結局

該怎麼寫一個超級英雄式主角的結局?讓他死去,故事真正終結?還是讓他休息,冒險告一段落?後者溫和討喜,而前者更顯悲壯肅穆。CDPR自然爲《巫師三》設計了多種結局(當然血與酒只有後者),但我認爲白狼爲了女兒殺死舊仇人找回徽章,最終撂下一句"I feel nothing"倒在低級雜兵之中,可能更符合主創團隊原本的悲劇設計。所謂悲劇就是把有價值的東西毀滅給人看,在之前白狼即使再強調“獵魔人沒有感情”,多少也會有真情流露的時刻,而手刃最後一個必須解決的仇人之後毫不反抗地赴死,反過來印證這句“沒有感情”,哀莫大於心死,實在算得上悲劇。加之最近有外國玩家分析出在死狼結局中希裏也並沒有死,白狼實際上不必要自殺,更顯得故事充滿命運的捉弄。

對於一個故事來說,重要NPC的結局同樣能打動人心。老前輩、引路人性質的NPC在不少遊戲中都有,最終死亡的也不在少數,但維瑟米爾那句“飛吧,燕子”是我始終的意難平。在劍與斧的時代、瘋狂與恥辱的時代,獵魔人的消亡是必然。老爺子一死,狼學派失去了掌門,城堡失去了絮絮叨叨的老頭子,這就是這個傳奇羣體的黃昏。

當然,血與酒中白狼投向玩家的狡黠一瞥“是時候休息了”,以及十週年紀念短片中所有人聚在白鴉葡萄園的場景,也給我這種喜歡大團圓的人一個安心的結局。

最爽快的

我在畫愛心!怎麼了?

任天堂的遊戲經常被認爲是遊戲性的代表,《超級馬里奧:奧德賽》就是這樣一款純粹的、爽快的遊戲。儘管有大量的月亮可以收集,但打通結局幾乎不會卡關。BOSS戰難度不高,操作簡潔明瞭,奧德賽也是我上手最快的一款遊戲。奧德賽是動作遊戲,有要跳躍的關卡、分階段打的BOSS,要操作的地方多得是,但它的難度就剛剛好在我認真玩幾遍就能過去的那個閾值上。我覺得這是爽快的必備條件。

可是,在我興奮地完成一個賽跑項目之後,打開好友榜,才發現別人可以比我快這麼多。我想很多人跟我有同樣的經歷,可能這就是所謂易上手難精通吧。

任天堂藏東西的手法也是一絕,但好在找過幾個隱藏之後,漸漸地就能找到規律。那種憑藉偶然敏銳的目光發現疑點,然後找出隱藏月亮,最後像邀功的孩子一樣走到飛船前充能,這種過程,應該也是爽快的一個來源吧。

最受苦的

其實我玩《空洞騎士》的過程應該沒有《蔚藍》受苦,但是考慮到70小時纔打出真結局的含金量,我想空洞騎士對當時的我來說應該算受苦的。

和馬里奧奧德賽一樣,練習在空洞騎士中的效果非常明顯,只是週期會長那麼一點。一個BOSS卡住了,深呼吸上個廁所回來,可能就能過了——當然對第一次玩動作遊戲的我來說完全不是這樣。第一次玩空洞騎士,又有跳跳樂,又有魂like戰鬥,在鋼釘和小怪的大錘下面具碎裂無數次,應該是當時的我的常態。這是我入門所謂“高難度遊戲”的開始,簡稱受苦的起點。

近年來不少玩家會說空洞騎士沒什麼難的、蔚藍沒什麼難的這種話,我的評價是我很菜,是我不配了。

最治癒的

《靈魂擺渡人》其實不好說它到底算治癒還是致鬱。考慮到死亡是每個人必須面對的結局,探討這種話題和討論明天喫什麼一樣自然,能算是一種預演,姑且算它治癒吧。

父母死去、朋友死去、點頭之交的鄰居死去,這種事每天都會發生在一部分人身上。靈魂擺渡人的主角是一名臨終關懷人員,她可能需要面對更多這種沉重的話題。當然,遊戲把她幻化成駕駛靈魂之船的船長,減輕了悲傷的基調。然而,知道客戶要死去,在他們死去前幾天爲他們做飯、陪他們聊天,不得已建立起或親或疏的情感紐帶,然後再把紐帶剪斷,你可以說這是殘酷,卻也可以說這是溫柔。生死有命在天,永遠地告別形形色色的人,親戚或餘悲,他人亦已歌,繼續自己的生活,這是必修課。

不知道爲什麼東西方的文化都有把死亡描繪成乘船通過某個地點的傳說。可能,水,在人們的意識中,就是生命的象徵。人們從水中誕生,在水上漂泊,最終也會在水中死去。

最致鬱的

我是先玩的《艾迪·芬奇的記憶》,後來看的《百年孤獨》。回過頭想,這款遊戲真的是充滿了百年孤獨式的命定論。主角的家庭,所有人都不會正常死亡:有坐着鞦韆飛上太空的,就像昇天的蕾梅黛絲;有幽閉在地下室十數年出門被火車撞死的,就像閉門守寡身着精美壽衣的阿瑪蘭妲;有在魚類加工廠的枯燥工作中沉溺於幻想城堡而被機器剁死的,就像沉溺於發動戰爭的奧雷里亞諾上校。艾迪芬奇的記憶與百年孤獨實在太像了。

與靈魂擺渡人不同,艾迪·芬奇的家族充滿了詭譎魔幻的故事,我們明知這不會發生在現實生活中,卻又感覺無比真實不寒而慄。遊戲裏切魚頭的同時在幻象城堡中行走的那段互動,是爲無數人津津樂道的神來之筆。可能這就是電子遊戲魅力吧,閱讀小說可以讓人觀察到人物的行爲,但只有遊戲能讓人真的體會到行屍走肉的恐怖的空虛。

如果說爲什麼《艾迪·芬奇的記憶》與《百年孤獨》能讓人致鬱的話,我認爲就是它們道出了最悲劇的事實:我們一直在尋求交流與共情,但我們永遠無法做到,入骨的孤獨是無法抹去的。

最被低估的

《丘尼卡傳說》,是我去年玩過最喜歡的新遊戲。其實並不能算被低估,在很多解謎遊戲和獨立遊戲愛好者那裏這款遊戲受到的評價相當高,比如陸夫人。但這款遊戲的門檻不算低,借OST的評論來說,“要想深入理解這個遊戲,得去找手冊的缺頁;要想找到手冊的缺頁,得深入理解這個遊戲”。衆多謎題提示非常淺,憑藉一己之力通關真結局的話,甚至需要你從零開始學習一種密碼。

但這並不意味着它應該被低估。丘尼卡傳說是混合了魂類戰鬥和塞爾達類解謎的正交視角冒險遊戲。我不怎麼玩魂類遊戲,就不評價魂味對不對了,反正戰鬥手感還可以,有劍有魔法,能盾反;而它的塞爾達味道確實挺正,地圖設計層疊交錯,隱藏寶箱的位置對玩過塞爾達系列的玩家來說能對上電波,有一點點織夢島的感覺。

最被高估的

選擇鹽與避難所只是因爲現階段我很難找到一個必須玩下去的理由,爲了不引起爭論,也爲了不未來打臉,就不再展開討論了。

玩的第一款 與 爺青回

《植物大戰殭屍》!寶開的經典作品。第一次玩它的時候,還是在表哥的表哥家,窩瓜壓扁敵人時那個滑稽的表情讓年少的我樂得不行。當時我還問表哥的表哥,這款遊戲是不是他做的(因爲我印象中他是個電腦高手),他當時笑着說怎麼可能,如果是他做的就賺大發了。

《祖瑪》則是在“信息高速路”時代就已經在我家奔三處理器的臺式機上安裝的遊戲了。我爸媽幾乎從來不玩遊戲,在那個時候,也會在電腦前玩上一晚上。我只記得在我不甚記事的年代,我嚷嚷着想看“那個球”,然後看老爸打到過最後藍色背景的太空關卡。

現在看來,寶開的被收購真的令人唏噓。雖然我在Steam上買了這兩款遊戲,並且運行起來兼容性意外地尚可,但那個充滿四比三顯示器、掉漆的膠片相機、嘎吱作響的金屬葉片電風扇的年代,永遠回不去了。

消磨時間就玩

這也是一個有很多選項的欄目。之所以選擇《殺戮尖塔》多半是受到朋友的影響。當然,卡牌roguelike的操作簡單、可玩性高、隨時存檔、隨時暫停,都使它成爲消磨時間(實驗室摸魚)的必備之選。

對不喜歡在實驗室裝遊戲的我來說,嘗試過Steam Link連接宿舍的筆記本打牌,體驗非常良好,推薦嘗試(不是)。

我咋會喜歡這個

現在回想,喜歡《八方旅人》可能是因爲我對回合制的情有獨鍾吧。但通關前看NS上的遊戲時長達到115小時我還是喫了一驚:我玩這麼久了?

其實八方旅人的缺點很多,比如會卡等級(至今我依然沒有通關,最後的分兩隊車輪戰還是要刷一會的),比如主角之間聯繫並不緊密(感覺不如十三機兵……主角團),還有消除隨機遇敵的飾品拿到太晚了,前期走兩步進入戰鬥真的很容易消磨熱情。但就這,我還渾然不覺地玩了一百多小時。小心翼翼地試探出敵人弱點屬性,隨後狂加boost,打出眩暈,真的很爽。

玩八方旅人的時候,有一次被輔導員抓去談話,他問我最近回宿舍幹嘛,答曰玩遊戲;又問玩啥,大約八方旅人;接着輔導員問出了一個我意想不到的問題:什麼開局的?學者開局挺好的。

一方50的八方旅人也要出續作啦,推薦給喜歡回合制的玩家。

總有一天能打完

我也想,但要高清的

這項可能真的能填十幾個遊戲了(笑)。我有一種明知道自己沒時間玩卻要買新遊戲的不良嗜好,這就導致經年累月“總有一天能打完”的遊戲越來越多。這至少還包括《荒野大鏢客:救贖2》、《神界:原罪》、《死亡擱淺》、《怪物獵人XX》、《腦航員2》、《風來之國》、《暗影火炬城》等等。真不知道什麼時候改掉這個壞習慣,或者什麼時候能肆無忌憚地玩遊戲啊。

選擇《塞爾達傳說:御天之劍HD》是因爲我買它前鑑定地相信我會打完,我甚至預購了這個高清版(結果到今天二手卡帶價格已經腰斬了?),我興致勃勃地掏出joycon的腕帶,興奮地砍了兩天,後來可能突然忙起來了,就再也沒有打開過。我一向自認不是畫質黨,可是對這種低對比度高飽和的畫面多少還有點不適應,總感覺很肉,就像劣質鏡頭拍出的畫面一樣。另外我可能高估了自己在遊戲上付出體力的決心。

它好小衆我好愛

鏽湖系列是一個努力走向大衆(指強推多人玩法)的小衆系列。可能有核心粉絲認爲它並不算小衆,但系列最早可是使用flash開發的,如今flash墳頭草都已經幾尺高了。我記得在哪裏還看到過製作組說到這是對flash時代的致意之類的說法。點擊式解謎在那個年代還算主流,如今精美畫面、複雜邏輯的大作盛行,還能堅持玩它的,可能只有flash時代的遺老遺少了吧。

但製作組並非固步自封,最新作過去之間就花費大量精力使用Unity製作,終於有了3D玩法(有但不多)。其實鏽湖一直是一個很有想法的製作組,從白門的ARG,到過去之間的雙人AB面玩法,看得出來製作組在努力尋找突破。但其實,單純的解謎遊戲幾乎擺脫不了小衆的現實,幾乎沒有重複可玩性,劇情晦澀,太難會卡關,太簡單會“就這”,遊玩驅動力全靠尤里卡時刻那一點點興奮,很難說有什麼對新人有什麼吸引力。但是,我還是希望這個系列能夠繼續走下去,至少給粉絲一個結局。

結語

24款遊戲真的太少。回首這幾年的遊戲歷程,我很欣慰遊戲沒有成爲我的人生中可有可無的成分。或許有人說“排這個喜好表有什麼用?報菜名是吧”,但是時不時地回顧一下,讓持續的輸入轉換爲輸出,對自己的遊玩經歷思考思考,我想應該也是有好處的吧。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com