要說最近編輯部靠什麼視頻下飯,那大概就是:

看順風車司機和乘客吵架。

簡單來說,有一羣職業順風車司機經常在視頻平臺分享自己如何整頓乘客的。

故事劇情一般就是:司機遇到了“ 薅羊毛乘客 ”,不願交高速費,還非走高速,這下必須帶他們吹吹國道的風。

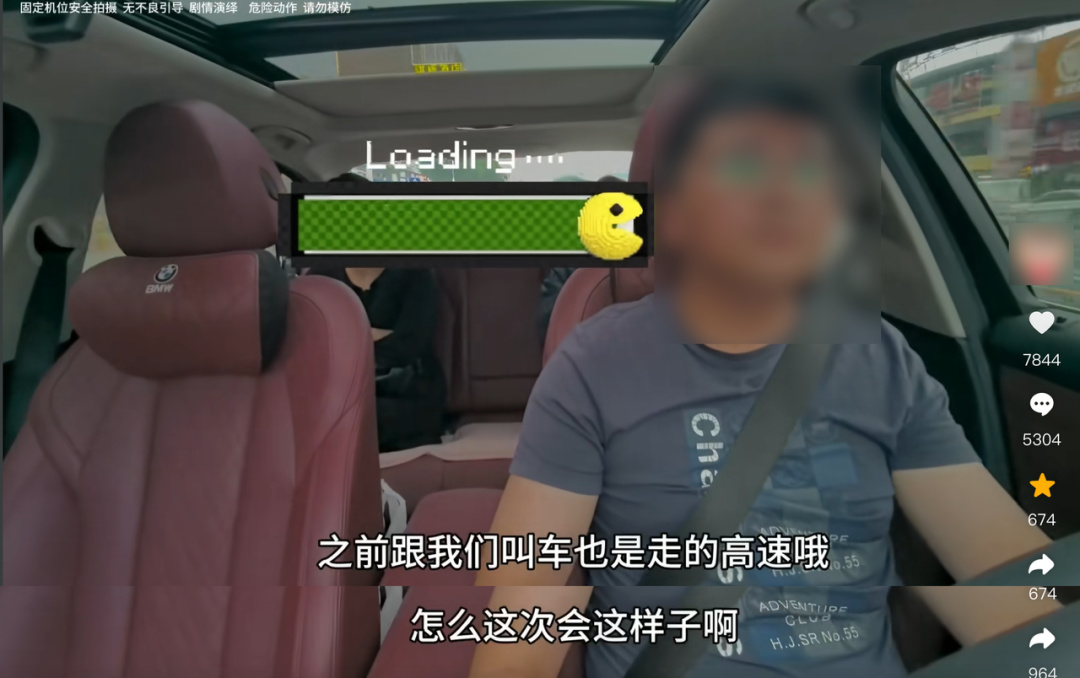

比如有一條視頻內容如下。

乘客:我備註“不出高速費”,你既然接了,說明你同意了。

司機:對啊,你不出高速費可以呀,那我們走國道咯。

乘客傻了。

爲啥,因爲他默認司機是走高速的,即便不出高速費,也是走高速。

“ 我以前這麼打車也是走高速的,怎麼這次這樣子? ”

其實一開始,這類視頻大夥兒都是當樂子看。

但看多了就發現,現在順風車司乘矛盾怎麼這麼大?評論區裏永遠有兩撥人在激烈對線。

有人說多虧了這羣司機,維護了順風車的規則。

還有人說本來很反感他們這種,但在自己開過幾次順風車後,現在覺得他們是優質司機。

差評君有個喜歡開順風車的同事看到後,也說是好事,感謝他們教育乘客,讓他們願意交高速費。

不過也有不少人,覺得職業車主破壞了順風車最原本的樣子。

看到這,你可能納悶:

爲啥一個高速費,就能讓順風車的圈子吵得跟世界大戰一樣?

其實這都算好的了。

順風車的司乘關係,早就發展到了狼人殺的程度——

司機專治職業乘客,乘客也在逃避職業司機。

有很多乘客在單子被接後,第一件事不是看路線匹配度,而是判斷對方是不是職業順風車主。

他們點開車主頭像,仔細研究接單數、車型、揣摩話裏話外的意思,最後還要截圖發到社媒上請求網友支援。

還有很多人總結出了一套《孫子兵法》(順風車版),去教大家怎麼精準打到真順風車主。

大家能這麼做,主要還是因爲職業司機的雷太多了。

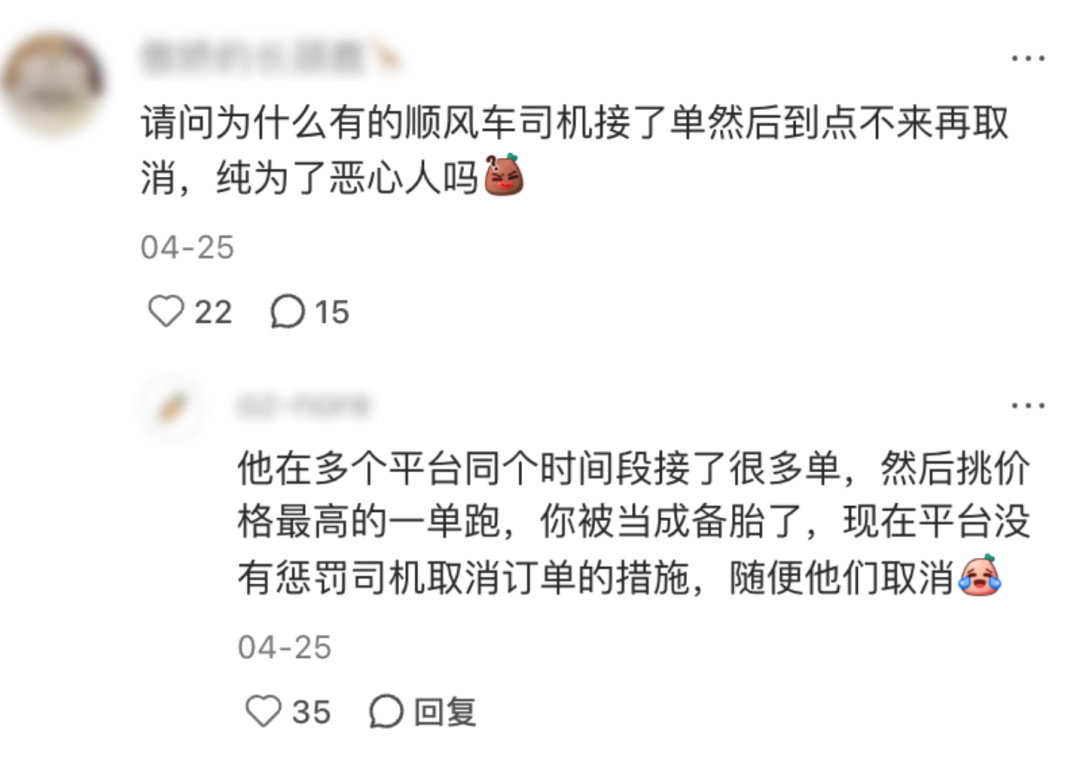

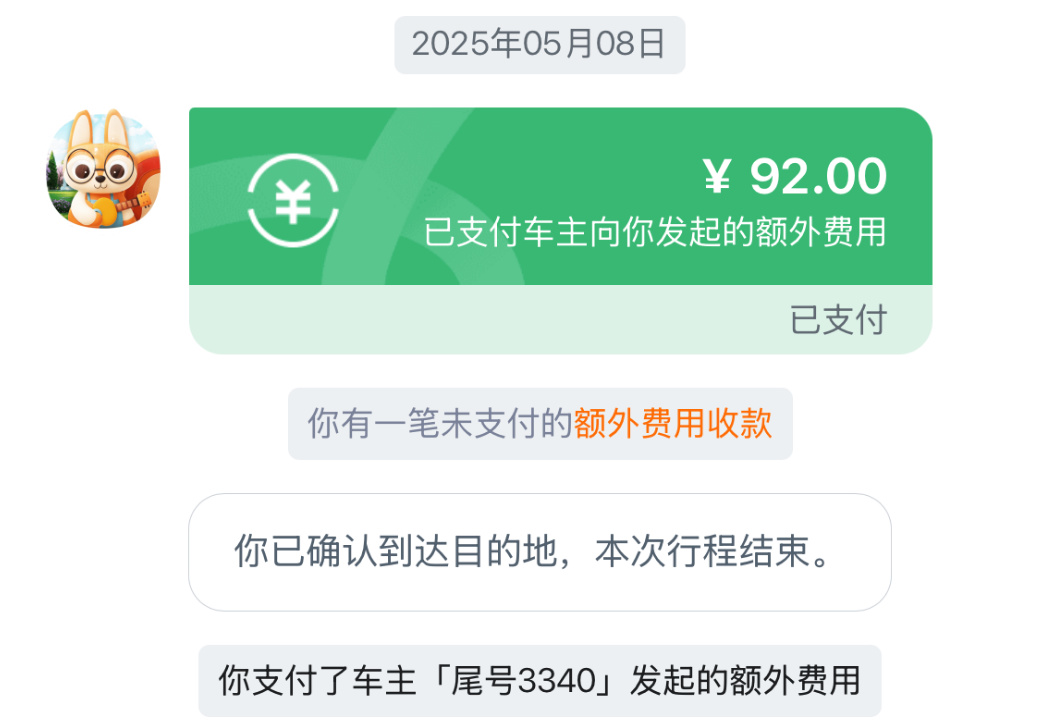

有網友的訂單到底後被臨時取消,因爲她只是職業司機多平臺多訂單裏一個備胎。

也有人選擇獨享後,卻最後依舊被司機拼了車。

類似的事情,編輯部同事 Star 也經歷過不少次。

有次,Star 提前約好了順風車,結果電話一打通,對方卻說自己來不了,讓車隊裏另一輛車來接她。

車牌對不上,車型也降級了。。。

原本以爲對方是豪華車,是職業車主的概率小,沒想到還有這麼一手操作?

還有一次,Star 要打到郊區,司機返程會空車,兩個司機接單後都用車拋錨的理由,讓她取消訂單。

最後一個司機雖然解釋前面 2 單取消的原因,但也要求 Star 多付 20 元。要是擱真順風車主,也不存在返程費了吧?

種種糟心事,導致大家對職業車主越來越警惕。

那麼問題來了:

一邊乘客是不願意打職業車主,一邊是司機不願意接職業乘客。

一波人認爲職業順風車維護了順風車規則,一波人又認爲他們破壞了順風車的意義。。。

到底發生啥,讓順風車陷入瞭如此尷尬的境地?

要知道差評君可是有一個朋友,老婆就是 8 年前開順風車認識的,他說那會基本不收高速費,也沒遇到過不爽的事情,不少人還成了朋友。

其實順風車的初衷,無疑是美好的:共享、互助、環保、經濟。

我開車的,順路帶你一程,分攤點油費;你坐車的,花更少的錢,獲得比公交地鐵更舒適的體驗。

大家雙贏。

現在成了這樣,我覺得首先是順風車的固有誤解。

很多乘客認爲開順風車的真車主,不會那麼斤斤計較,不會那麼在乎錢。

但兄弟,還真不是。

沒有人會和錢過不去。大部分人開順風車,出發點就是想省點,能爭取的還是會爭取的。

那種純粹不在乎錢,只想順手做個好事的人,其實非常少。

即便是我們小時候理解的順風車,街坊鄰居互相照顧那種,它也是收費的,收的只是人情罷了。

現在的順風車,它基於陌生人體系,沒有人情,就需要物質來支持,任何人做事情都得考慮利益吧?

如果一個車主認爲:自己獲得的物質不足以彌補他所付出的(接受陌生人在車內、繞路產生的時間和金錢成本,遇到事多乘客的風險)

那他就不會接單。

比如有網友覺得現在他賺到的錢,只能覆蓋到自己出行的 60%,那他就已經不想接了。

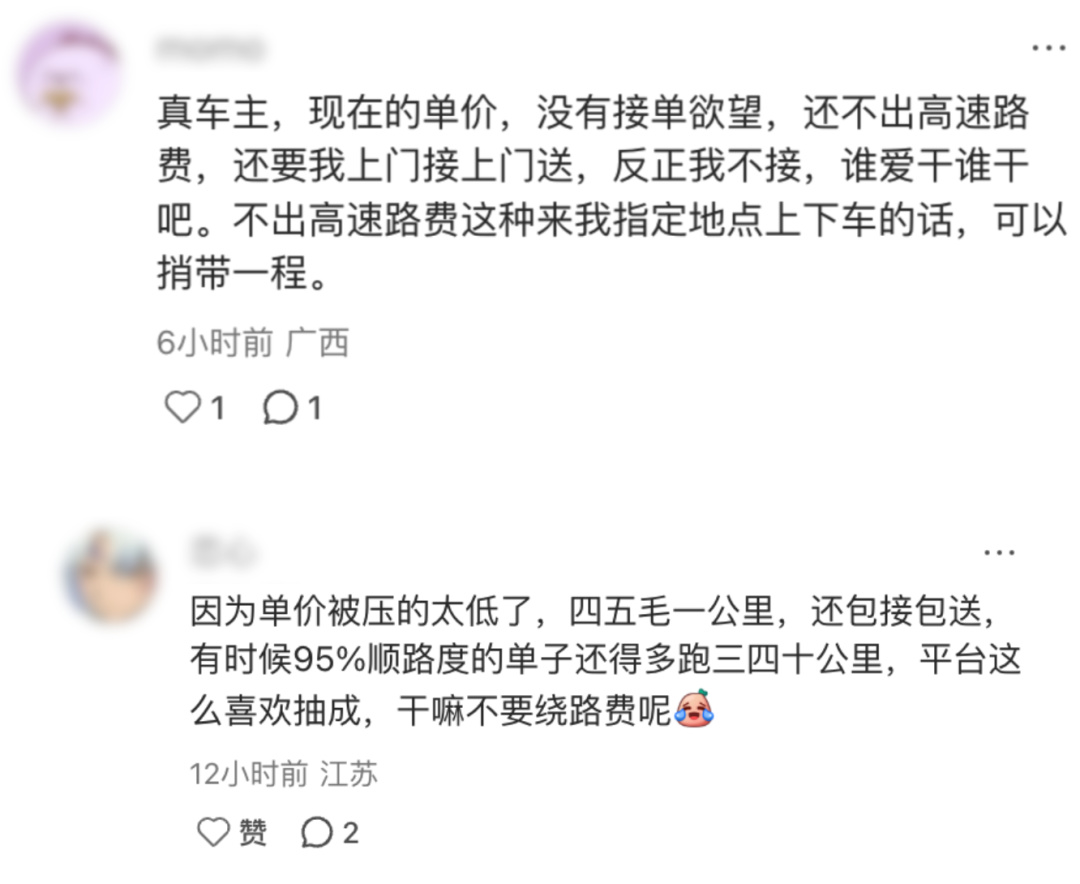

公司同事老鳥,平時無聊就兜車順便接一個順風,他說那些不願意付高速費的乘客,再順路,也不會接。

錢是一方面,另一方面,高速費也是一種篩選乘客的機制。它能讓你判斷他是麻煩事多的,還是體諒好說話的。

還有一點可以確定的是:由於利潤越來越低,有不少真車主在離場。

汽車部的老朱,原本上下班都會開順風車,但現在價格越來越低,根本划不來。

嘀嗒降價了,滴滴又沒單,到手越來越少。

以前一單40,後來一單35,上次接報價才29。他看完徹底不開車了,直接騎摩托上班。

類似情況網絡上也挺常見的。

但降低車主利潤這事,咱們或許也怪不了順風車平臺。

對於順風車的官方定義,從來都是不以盈利爲目的。

一些主流順風車平臺,爲了守住“不盈利”底線,防止大量專職司機入場,他們採用了和公里數直接關聯的一口價模式,乘客實際支付車費一般只有當地專業運營車輛車費的 50%。

這個程度,如果平臺抽成少,那真順風車主還挺願意幹。

但作爲商業公司,它是需要發展和經營的,平臺增加抽成無法避免。

比如嘀嗒順風車從 2017 年到 2019 年,平均服務費率從 4.1% 提升至 6.3%。從 2020 到 2023年初,嘀嗒開始從低比例浮動(<7%)向固定比例過渡。自 2023 年 2 月之後,抽傭費用更是固定爲車費的 10.5%。

如此一來,車主收入越來越低。

圖源@凱基亞洲新股簡介嘀嗒出行

車主收入降低,就會導致三種情況:

1、真順路的車主因爲價格低、事兒多而退場;

2、選擇留下的車主,會更在意高速費,不然到手太少;

3、走了一部分車主後,市場的空白,會被更精於計算的職業選手填補。

這三個事情一結合,文章開頭司乘吵架的情況,自然就會出現。

其實相比之下,很多地方性的小順風車平臺,反而沒那麼多幺蛾子。

北京有一個同事住在密雲,他就用“密雲拼車”的公衆號打車,市區到密雲就是 30 塊,你就從這個點上車,那個點下車。

沒有人吵架,大家都這麼來的。

既然這種簡單粗暴的模式能解決矛盾,爲啥滴滴、嘀嗒們不學呢?

其實他們也有類似的,比如常用通勤固定路線。

但問題是主流平臺他們沒法 all in 這種模式。他們需要做“ 門到門 ”的個性化出行生意,來吸引海量用戶,來喫下更大的蛋糕。

所以順風車司乘矛盾的根源,它不在於誰是壞人,而在於順風車模式的結構性矛盾。

當把模糊的人情世故被打上價格標籤時,司乘雙方的互相不認同,幾乎是註定的。

對一些乘客來說:我付了錢,我就有了一個服務預期。你走高速、送到位,似乎都成了理所當然。

而對車主而言:哪怕只是想爭取一點高速費來覆蓋成本,這種計較也很容易被乘客解讀爲“唯利是圖”,是在破壞順風車共享互助的意義。

所以,現在的順風車既沒實現商業服務那樣清晰的權責,也沒能保留熟人社交那種純粹的人情味。

它就這樣卡在了中間,成了一個讓大部分人都彆扭的四不像,

撰文:刺蝟

編輯:面線 莽山烙鐵頭

美編:富貴

圖片、資料來源:

滴滴缺席,戰場重啓:但順風車不再是一門好生意了

從嘀嗒出行上市看“真假順風車”

出行合規丨順風車如何“一路順風”?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com