【注】:本文约6500字,前言部分(约2400字)无核心剧透,正文部分(约4100字)含剧透。

“幸福的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年。”

玩《纸房子》的时候,我想到了我的母亲。

她的出生,本不在我外公外婆的意料之内,甚至基因的深层,都藏着打胎失败的痕迹。

幸运的是,打胎并未成功阻止我母亲的出生。不幸的是,她即将面临的童年写满了困苦曲折。

药物的作用让她直到三岁才能说话,童年的伤害更成为未来无数个梦境里挥之不去的阴影。

《纸房子》中赵颖的出生,也是一场意外,她的处境就好像复现了上世纪七八十年代只生不养的农村常态。只不过彼时的情形,源于物质匮乏年代的集体阵痛。而游戏所展现的悲哀,来自重组家庭代际关系的僵化。

在这个重组家庭中,赵颖便是不受待见的那一个。同父异母的妹妹赵子璇含着金汤匙长大,而赵颖,得到零星关怀已是空谷足音。

回望我母亲的童年,境况大抵更为糟糕。上有备受重视的大姐,下有惹人怜爱的小妹,还有哥哥——家里唯一的男孩,自然能得到更多的资源。处于中间的我妈,本来就是几兄妹中唯一的意外,穿着姐姐们穿旧的衣物,而到她的两个妹妹时,衣服又刚好烂到不能穿,只得添置新的。

16岁那年,我妈从湖北阳新的老家来到福建晋江打工,那是她第一次走出自己的家乡。

在闭塞的农村呆了16年,走过最远的距离,便是翻过小山包去砍柴的路。生病了没人管,干活时总有她,唯一惬意的时候,便是闲下来后坐在凳子上,看看天边的浮云,看看飞过的小鸟,看看落下的红日。她能接触到的世界,仅有村挨村的一方天地,踏出村中的那一刻,便像被世界再次遗弃了。

那个时候,坐在前往异乡的火车上,她感慨了一句:“这个世界像假的一样。”

吃不饱穿不暖是常态,哪有心思去想七想八,上世纪七八十年代的代际冲突,总被物质匮乏的大山压在底下。

1980在搪瓷碗的碰撞中远去,千禧年在诺基亚的喧嚣中走来。

步入21世纪后,相对富足的物质生活让人们有更多余力去回应自己的精神追求,现代流行文化的涌入也助长了青少年自我意识的觉醒。他们有着比七八十年代的农村孩童更加宽泛的眼界、更深层的认知。不再有既定的路径依赖、不再被父母的三言两语牵着鼻子走。

刚刚摆脱果腹蔽体之忧,随即而来安心定神之虑。社会的快速发展让两代人的成长环境判若云泥,两代人对于各种事物的认知也截然不同。在难以逾越的代沟下,父母与子女的相处宛如演奏一曲酸甜苦辣并行的复调音乐

——在激烈争吵中模糊了对方面目:一个贬成白眼狼,一个批成老顽固;

——在短暂和解后佩戴上一层面具:一个捧为心肝命,一个奉为好爸妈。

大雨倾盆之后未必就是太阳,激烈争吵之后只有一地鸡毛。

千禧年后的孩子在他们父母的眼中应当是幸福的,但却成为了我们口中迷茫的一代。时刻处于这种错位中,低头一看才发觉,自己此前一直在父母的念叨中被推搡着。而现在,想自己走,却苦于在时代的迷雾前一眼望不到头。

我想起了艾米莉·迪金森的一首短诗,似乎能简单地说明两代人幸福观念差异的缘由:

Had I not seen the Sun

我本可以忍受黑暗,

I could have borne the shade

如果我不曾见过光明。

But Light a newer Wilderness

然而光明已使我的荒凉,

My Wilderness has made

成为更新的荒凉。

——Emily Dickinson(1830-1886)

时代的十字路口,命运的千禧年,一代人在此处走向壮年,一代人在此时迎来新生。我们无需在一句又一句的爹味说教中去作两代人苦难的比较,怒斥年轻人在闲碎时光的伤春悲秋。毕竟一代人有一代人的艰难、一代人有一代人的苦衷——正如那荒凉,已成为更新的荒凉。

上一代人的苦痛离不开物质匮乏,这一代人的悲凉跳不脱精神压抑。

许多人看来,在路遥笔下《平凡的世界》满溢着的悲怆面前,千禧年后的青春伤痛文学仿佛无病呻吟。但不论是带着厚重泥土气息的苦难还是如烟尘般琐碎的烦闷,在日积月累中,造成的伤害都难以估量。

有趣的是,《纸房子》用颇具时代特色的青春伤痛文学包装,却在对爱与恨的质询中展现了不独属于一个年代的伤痛。

这份伤痛在贫穷的黄土大地上生根,在时代的快速变迁里疯长,它早在不知不觉荒芜了一片地、葬送了一群人。

穷苦年代的它是明枪下的暗箭,并非亟待解决的核心矛盾。当千禧年后生存的威胁逐步退场,围绕亲情的问题便大摇大摆地现身了。

这苦难从未厚此薄彼,它对两代人的态度同样无情。

曾经我聆听母亲的悲惨经历,在不堪回首的往事中潸然泪下,深叹物质匮乏年代对一个人的无情摧残,在铸造我妈坚强意志的同时,也留下了太多难以结痂的伤痕。

我过去肤浅地认为身体上的苦难才令人难以忍受,后来愈发感到精神上的折磨更令人抓狂。其实母亲那些难以结痂的伤痕不是来源于时代的暴行,而是物质匮乏处境下淡薄的亲情。

亲情在70/80后的童年中的存在普遍稀薄,而当他们成为父辈时,竟又群体失忆般地忘了“理解”二字在他们童年里的分量,转头便在我们眼中变得如此不可理喻。

只得感叹:时代发展的迅速令人难以置信,以至于两代之间被迅速地拉开了,中间隔着深深的沟壑。

代际冲突这个社会历史背景深厚的结构性问题,是两代人的共同困境。这便是为何,明明是两个时代,我却由《纸房子》的故事想到了自己的母亲。

两代人困于同一种东西,又总在所困之物中互相伤害,从宏观的角度看,似乎很愚蠢,然而身在其中,不能自已。

恨吗?有时又恨不起来。爱吗?从来谈不上。

我始终对母亲的这番关于对父母爱或恨的回应印象深刻,而到了《纸房子》中我又再见到了类似拧巴的情感。

然而我母亲终归是个好孩子了,这份拧巴的情感就一直这样郁结于心,除了我以外她似乎不愿再提起。明明童年时收到的是最糟糕的对待,但如今她每个月给父母的钱,也并不比其他兄弟姐妹少。

赵颖也曾一直郁结着,直到抚养的真相浮出水面,才终于引爆了埋在心底的那颗炸弹。

亲情在哪个年代都能是最柔和的毛毯,厚实温暖。而当它薄到成为一把锋利的快刀时,便戳穿了年代,以至于我竟置身于时代的十字路口前迷思良久。

人与人的悲欢并不相通,亲情所系却永远拨动人们的心弦,为之同频共振。

横亘两个年代的代际冲突,总在历史烟云中被人疏忽,可不论如何,两代人通往幸福的路上,纵使殊途,也永远要走过这一关。

“金窝银窝,不如自家的草窝。”对于舟车劳顿的人而言,家便是那个最能提供安逸与踏实的避风港。

可每当赵颖想安心地投入在家的怀抱中,先前如磐石般稳定坚固的房子就瞬间崩塌,提供不了半点支撑。

于她而言,这里充其量是个能吃住的地方,分量轻如蜡纸,连父亲落下的拳脚似乎都更重。

纸房子大抵就是如此,它能在风雨中被轻易打湿,也能在火光中被快速焚尽,当它消逝时甚至激不起一丝涟漪。

它冰冷、单薄,不带任何情感色彩,甚至在看到这个游戏名时,我的感受也像喝下一杯凉白开。

《纸房子》所展现是2018年西南边陲一个不知名小镇的图景:老旧的楼房挤挤挨挨,乌泱泱一片。人们为生活而奔走,行色匆匆。

手绘风格的白纸黑线添了几分庸碌的色彩,贴近生活的文本对话更让人身临其境。

00后能在其中回首学生时代的点点滴滴——闲情逸致折叠的东南西北、课余饭间谈论的天涯海角,拼凑出那个在纸墨碰撞中变得迷离破碎的青涩时光。

正当你认为这是一场对于往昔诗意的回首时,赵颖却格格不入地出现在其中。

其他人打着鸡血在教室为高考拼搏的时候,她是电玩城的常客;其他人为放学放假而兴高采烈的时候,她叼根烟斜倚在墙边。

她身边的环境亲切到让人恶心,她身上的气息疏离得让人痛心。

泛白的脸颊伤痕累累,眼角的泪滴总拭不去。漫不经心的作态下,藏的是对生活缺了心、对未来失了意的唏嘘事实。

正值青春的少女,怎会有这般死气?像檐上的乌鸦,像缸中的灰烬。

上文我曾提到的,《纸房子》不独属于一个时代的伤痛,便在于此。

赵颖的死气是传统差序格局无法被轻易抹去的写照,是畸形家庭结构难以得到有效解决的遗憾。

那把亲情快刀在这样的境况下带给人重创,让我们不得不扼腕叹息。只得承认重组家庭难以回避的问题,总是理所应当地成为施暴者的借口。

偏偏游戏中赵颖的父亲是个好面子的自私鬼,总执着于为自己构建伟岸的形象,每当妻子不顺遂无理取闹的小女儿的意思,他便乐于驳斥妻子,既赢了尊严,又唱了白脸,还顺带捎上“好爸爸”的名号。

事实往往就是:赵子璇乐了,一个劲儿地重复父亲支持的话语;妻子不记仇,几分钟后又冰释前嫌。只有赵颖把父亲的惺惺作态看在眼里,每次触目,那蛮横的形象就又丰满了几分。

赵颖的父亲不懂得教育,总自以为是地将资源投入视为最大的给予,而随后所有的发展都要服从他的设想。他在语言沟通和情感传递上蹩脚地像个学生,惯用拳打脚踢“修正”子女的“错误”。他也不知道每一次的暴力行径都在踩着赵颖的红线,持续摧残着本就脆弱不堪的心。

人从来是复杂多变的。《纸房子》中父亲的形象之所以跃然纸上,在细腻且克制的文字之后愈发让人憎恶,不是因为父亲极致的扁平的坏,而恰恰是他的塑造立体、真实、有触感。

他会在过年时塞红包给赵颖,他会在丈母娘的脸色中安慰赵颖。

他总愿堕落成一个畜牲,在你觉得该有情面的时候做的决绝,却又在你心如死灰的时候冷不丁地突然像个人了。

这也是赵颖起初没狠下心断绝关系的一个重要原因——在冰冷的囚笼里待久了,放风竟都会让人激起感恩戴德之心。

也许赵颖就尽量不去想它了,她知道,寄托于纸房子从来都是无果的哀求。

随后这一点便被马上印证了,并且来得更加残酷。父亲那微不足道的态度摇摆也最终成了戏谑,为自己挖好名为仇恨的坟墓。

好在赵颖还有朋友,让她的心有更多寄存之地,不至于仅剩那轻飘飘的纸房子,屋漏偏逢连夜雨般走向毁灭。

同龄的朋友一位像太阳,一位像星星,刚认识的那个,似乎是时圆时缺的月亮。

【太阳】

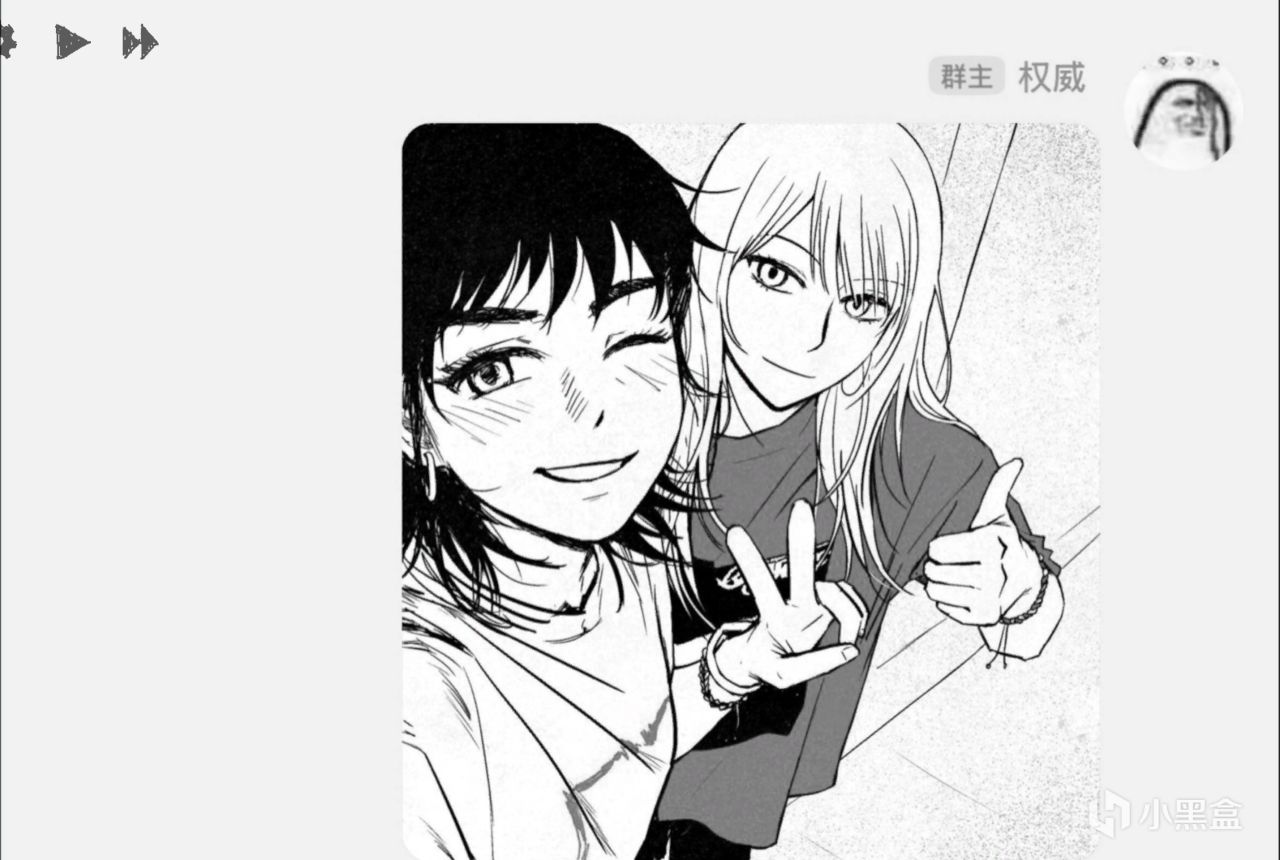

王艺菡便是那个毋庸置疑的太阳,光明、澄澈,没有一丝杂质,以至于这个几乎对谁都要先亮出一身刺的豪猪(赵颖),都在这足以净化心灵的阳光中收起了自己的敌意。

“Elle est si faible! Et elle est si naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde...”

“她是那么弱小!又是那么天真。她只有四根微不足道的刺来保护自己,对抗整个世界……”

——《小王子》,圣埃克苏佩里

这个太阳实在太过耀眼,哪怕最干涩的眼也得挤下几滴泪。

王艺菡于赵颖不仅是诸如电玩城包票的物质支持者,更是抚慰心灵的精神良药。

她静静地聆听赵颖的苦难,但从未以施舍的形式给予同情,而是将自己与赵颖捆绑起来,如同行共渡的旅人。

她们的境遇差异,大到像活在两个不同时代的人。王艺菡能收获长辈无微不至却又不滥成溺爱的关照,她家的富裕足以让其肆意挥霍潇洒人生,赵颖却只能烂在角落里发霉。

王艺菡有爱人的心、爱人的资本、爱人的气量,这使得她能够对挚友几乎毫无保留地敞开自己的一切,除了那在稚子之心下也无法跨越的界限——同性之间的爱恋。

她的纯粹是如此极致,既愿在山峰与沟壑的落差中力挽狂澜,也能在友情与爱情的含糊里泾渭分明。

她用光用热,为赵颖驱散黑暗、逼走寒冷,是制作组留给赵颖的温柔一笔。

只可惜,若非赵颖在家庭苦难的话题中有所保留,王艺菡便有更多的机会完成对于一个破碎心灵的救赎。

【星星】

虽为挚友,但相比王艺菡,周喜在赵颖的苦难叙事中便暧昧不明了,她多数时候扮演的是一个调节气氛角色,带给赵颖欢笑与泪水,但她始终没有深入赵颖真正创伤的内心世界,游戏中也没有周喜的剧情线。她仅是远处的星星,有光,但渺茫,有热,但难及。在此便不赘述了。

【月亮】

月之女神塞勒涅曾乞求宙斯:

Ἀσπάσιον δέ οἱ εἶδος ἐπ’ αἰωνίῳ ὕπνῳ καλὸν αὑτοῦ ζωὸν ἀποκρύπτειν ἐνὶ σπήλυῳ.

“让他(恩底弥翁)在永恒的睡眠中,将他可爱的容貌藏于一个山洞里,只为她一人所有。”

走陆婷线的时候,我总想到希腊神话中月之女神塞勒涅扭曲的、强欲的爱,她阻止任何事物从她身边夺走恩底弥翁,哪怕时间,为此甚至不惜将其变为永冻的雕塑。

三相变化的月,时圆时缺,似乎也能很好地描述陆婷时好时坏的情绪状态。在外人看来,这个性格怪异的女孩实在难以接近,源于家庭的自卑性格让她明明有着一颗想要结交好友的心,但却总在他人的搭话中沉默以对。

她和赵颖在某种程度上其实互补,她们各自都有原生家庭带来的苦难,但这种苦难并不相同,她们的脆弱之处也因此迥异。赵颖的苦痛深藏于心,陆婷的病态暴露无遗。

外婆抠抠搜搜,对陆婷人生的窥探和干预似乎从未停歇,鸡毛蒜皮的小事都能演变成漫长的口舌之灾。

在本就贫穷而拥堵的成长环境下,这样令人窒息代际关系如同雪上加霜,使得陆婷的自卑感越发强烈。一方面,她总将事情发展过程的偏离归咎于自身的过错,另一方面,当自己对某事物求而不得之时,她会想尽办法据为己有以装点自己那可悲的自尊——不论这动机是仇恨的报复还是扭曲的爱。

她偷窃憎恶之人日常使用的器物,享受仇恨得报自我胜利的快感。

她偷窃爱慕之人促膝言欢的幸福,深陷求而不得自我否定的泥潭。

她的心胸已经被生活、家庭和社会压得够狭隘,眼里只剩下极化的对错亲疏。

亲近小动物,是因为只有当面对弱小生灵时,自己才能短暂地忘却一切恐惧与自卑,展露出最质朴真实的欢笑。

而到了面对人时,她惯性地将自己视作被圈养的牲畜——于是举止如过街的老鼠,在被歧视妄想的心态中,以最卑微的姿态出现在他人的视野。

要靠疼痛来体味活着的触感,要用独占来彰显友谊的纯粹。就连饱经苦难的赵颖在他身边时,都不由得感叹——世界上原来不止有那一种痛苦。

她对赵颖由恨生爱,而后与赵颖难得的友谊又迅速在扭曲的情感中趋于变质,只等那个“爱否”的回答一锤定音——她的人生早就被赵颖所左右了。

只要那个无情的拒绝脱口而出,陆婷便可以马上消失在这个世界上了。

那么接受陆婷的爱又有何缘由?或许是赵颖在徐敏敏处验证过的性取向,又或许只是在重组家庭伤害后病急乱投医的凑合……

这爱情后面注定要打上一个巨大的问号。

畸形、扭曲,引人垂怜。

她就像飞蛾,急不可耐地寻求自己的光明,往往在扑火的癫狂中走向毁灭。

我宁愿是被妈妈抛弃的孤儿,也不愿当他们家里多余的东西。

赵颖对那虚假家庭的忍耐终有极限。

在一个世界线,总于烟灰缸中沉寂的烟炱,终于从烟蒂蔓延到那个糟糕的重组家庭。

那个错失王艺菡的最后救赎的夜晚,迎来了一个属于沉默者的爆发。

从来都是被送出家门的赵颖,今天便来了一个小小的回敬——将重组家庭送进自己准备的坟墓。漫天的火光吞噬了那个她曾居住的、被称为家的地方。与之鲜明对照的,一处冰冷的旮旯中,赵颖瘫坐在地上。

结束了,这一切终于结束了……然后呢?

这个我们看来相较于其它Ending而言比较悲惨的结局,其实已经是最现实的结局,不,可能甚至会好上一些,毕竟烟花绽放的那一刻,是美丽的。昙花一现,也比黯淡一生充实。

这时代无法回避的问题,就这样于个例的火光中映照出身后无数个“赵颖”的影子,随即消防救护的鸣笛为其画上最讽刺的句号。

一个病态的家庭在火焰中毁灭,千千万万个受了伤的失语者才藉此出了声,那么时代车轮碾过的满地狼藉,还有多少在沉默中消逝的悲剧?它们的声音甚至都尚在干涩的喉咙中打着旋,还未来得及嘶吼出来,便已化为枯骨。

我们再看那冷却的烟灰、破碎的酒瓶,似乎就是他们曾经存在的最有力写照。

“在试图建立保护罩的过程中,受害者可能变得对‘唤起’(arousal)本身产生恐惧。他们可能会通过回避一切可能唤起情绪的情境来麻木自己的内在体验。使用酒精、毒品或自我饥饿(如进食障碍)可以达到此目的。虽然这些方法可能提供暂时的缓解,但最终它们会通过促成一种持续的过度警觉和侵入性症状的状态,而加剧创伤后综合征。因此,受害者抵御侵入性症状的努力,最终变成了这些症状本身的一个主要来源。”

——《创伤与复原》,朱迪斯·赫尔曼

起先,那烟并不承载着什么,直到脸上痛感越来越重,麻木的四肢愈发冰冷,那烟就戒不掉了,而人也再难逃出生活的泥沼。

抽刀断水,举杯消愁。停不下的吞云吐雾背后,除了个人情感的颠沛流离,还有时代光明未能穿透黑暗的难言之隐。

在不为人知的角落,代际的问题愈发畸形,纸房子也一次又一次在烈火中燃尽。

那么,烧了这纸糊的房子,又有何枝可依?

纵使有天地为家的豪迈,未必找得到那个能伴你一生慢行的日月星辰。

赵颖有她的太阳,更有可托付的老师,然而一切都是那么容易失之交臂。

能读档尚且容易错过一个个愈疗的契机,现实里单向的人生,谈何容易?况且,时代的裹挟中,很多选择往往身不由己。

我不再沉醉于远走高飞的幻梦,不再轻视那烬灭缸中的烟灰。

幻梦离现实太远,烟灰却从屏幕内一把扼住人们鼓动的心脏,让人不由得屏住呼吸,沉浸地聆听属于万千个赵颖的故事。

《纸房子》的呐喊,无疑是振聋发聩的。我们也在这呐喊声中,一遍又一遍地问出那个问题:

“赵颖,到底要怎样你才能幸福……”

起初那是满带好奇的疑问,一曲终了,那疑问也变成了叹息。

纸屋易烬,荒土难花。此刻不再侥幸,惟愿一切安好。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com