動作天尊的黃金時代與隱憂

故事開始前,讓我們先把時鐘撥回到1996年初。

此時的卡普空(Capcom),已經是一家擁有13年曆史的資深遊戲公司。

在玩家心中,卡普空就是“動作遊戲”的代名詞。

從1985年的《戰場之狼》、《魔界村》,到1987年的《洛克人》,再到1991年那款改變一切的《街頭霸王II》,卡普空用無數高質量的作品,將自己塑造成了動作遊戲領域的專業戶和王者。

他們甚至還和迪士尼成功合作,推出了《唐老鴨夢冒險》和《阿拉丁》等備受好評的佳作。

卡普空的遊戲,有着鮮明的烙印:極具挑戰性、難以輕鬆通關,並且極度強調戰鬥與動作技巧的結合。

這種風格的形成,離不開一個關鍵人物——藤原得郎。

這位1982年畢業於大阪設計師學院的年輕人,在短暫效力於科樂美后,於1983年被邀請加入了剛剛成立的卡普空。

他和另一位天才製作人岡本吉起,組成了卡普空最早的開發團隊,爲公司未來的“硬核動作”風格打下了堅實的基礎。

藤原得郎親手打造的《魔界村》,就是這種理念的極致體現。

主角亞瑟極爲脆弱,兩下就死;跳躍軌跡僵硬,無法在空中變向;敵人招式繁多,鋪天蓋地。

這種超高難度的設計,在街機時代是刻意爲之的。

因爲玩家的反覆死亡,能促使他們投入更多的遊戲幣,爲街機廳老闆帶來巨大利潤。

甚至,遊戲還喪心病狂地設定了必須通關“二週目”,才能看到真正的結局。

藤原的目標很明確:做出差異化,讓卡普空的遊戲,和市面上所有其他公司的作品都不同。

懸崖邊的卡普空,與那扇決定命運的門

時間回到1996年的盛夏。

卡普空總部的空氣幾乎是凝固的。

《街頭霸王II》掀起的格鬥狂潮已經逐漸退去,續作反響平平。

與此同時,整個行業正迎來一場名爲“3D”的技術革命。任天堂的《星際火狐》、世嘉的《VR戰士》,用立體多邊形構成的真實感,震撼了所有玩家。

在這股浪潮面前,2D格鬥的巨頭卡普空,卻像個笨拙的溺水者。

公司投入資源開發的3D遊戲,如《星際角鬥士》,市場反響平平,完全無法與《VR戰士》或南夢宮的《鐵拳》相抗衡。

公司的未來,如同東京連綿不絕的梅雨季一般,陰沉而壓抑。

就在此時,一份幾乎無人問津的企劃,被交到了年僅30歲的年輕總監三上真司手中。

這並非一次基於信任的重用,更像是一次無人看好的“流放”。

任務是重製一部多年前的FC老遊戲,聽起來就像是清理公司倉庫裏的舊貨,一個低風險、也註定低迴報的邊緣項目。

沒人相信這個滿腦子都是喬治·羅梅羅喪屍電影的年輕人能掀起什麼波瀾。

但他們都不知道,三上真司即將開啓的,並非一扇普通的門。

那是一座通往全新遊戲紀元——“生存恐怖”——的殿堂,也是將卡普空從懸崖邊拉回來的唯一生路。

一場持續近三十年,將無數玩家拖入甜蜜噩夢的病毒狂潮,即將爆發。

夢迴《甜蜜之家》:一縷縈繞不散的舊日幽魂

《生化危機》的誕生,並非憑空而來。

在它的基因深處,潛藏着一個名爲《甜蜜之家》的舊日幽魂。

到了80年代末,卡普空高層希望拓展遊戲類型,不再侷限於純動作遊戲。

於是,他們與其他娛樂公司展開合作,其中最著名的就是和日本著名導演黑澤清合作,將其同名恐怖電影《甜蜜之家》改編爲遊戲。

這個項目,自然落到了藤原得郎的肩上。

藤原得郎早就相信,恐怖遊戲可以成爲一種與衆不同的獨特類型。這次機會,讓他那些潛藏已久的想法終於可以實現。

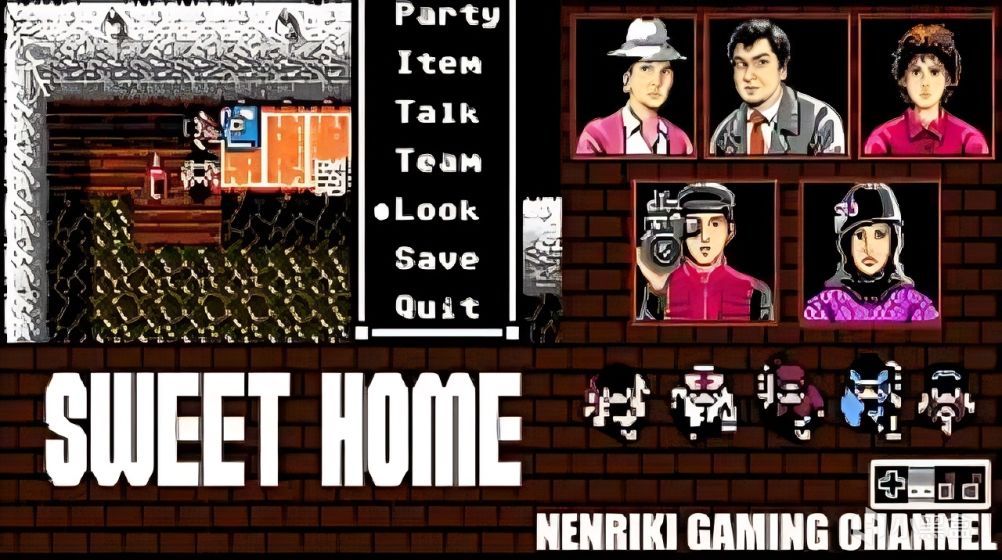

1989年,在機能孱弱的FC紅白機上,藤原得郎創造了這部堪稱“恐怖預言”的RPG。

儘管FC的8位機能有限,無法呈現逼真的恐怖畫面,開發團隊受到了很多限制,但卡普空依然給了這個項目相當可觀的預算和長達兩年的開發週期。

它在8位機的枷鎖之下,實現了令人震驚的超前設計:

角色一旦死亡便會永久消失;每個人物都擁有無法替代的特殊技能;道具管理極度緊張;甚至還有QTE(快速反應事件)和那充滿懸念的開門動畫……

《甜蜜之家》就像一份塵封的藍圖,潦草卻精準地畫下了未來“生存恐怖”遊戲的一切核心要素。

然而,這部作品最終並未在商業上取得成功。

電影本身只是B級片的水平,而遊戲由於版權限制,從未在日本以外地區發行,銷量平平,遠不如《洛克人》等作品。

但藤原得郎始終認爲,這是他特別引以爲傲的作品。他不願意放棄,他要將這些機制傳承下去。

隨着16位主機時代(SFC、MD)的到來,遊戲技術不斷進步,藤原得郎看到了希望。但即便是16位主機,其2D圖形技術依然無法完全呈現他想要的恐怖。

直到1993年,轉折點出現了。

索尼,這家電子巨頭,宣佈推出自己的32位主機——PlayStation。

它支持3D圖形,並採用大容量、低成本的CD-ROM光盤作爲媒介。

藤原得郎意識到,他期待已久的技術和機遇,終於來了。

他要重啓那個“甜蜜之家”的夢。

但他需要一個能繼承他衣鉢的年輕人。

伯樂與千里馬:一場跨越世代的“恐怖共謀”

1990年,一位名叫三上真司的24歲無業青年,加入了卡普空。

負責管理新員工的藤原得郎,一眼就看中了這位新人,並安排他參與了《高飛家族》、《阿拉丁》等迪士尼合作項目。

三上真司負責的這兩個項目,都在商業和口碑上取得了巨大成功,展現了他強烈的遊戲設計能力。

到了1993年,藤原得郎已經不再親自制作遊戲,而是轉爲監督角色。他決定將那個最重要的夢想,託付給他最欣賞的年輕人。

他把三上真司叫到辦公室,遞給他一份策劃書,讓他基於《甜蜜之家》的機制,製作一款全新的3D恐怖遊戲。

三上本人就是《甜蜜之家》的忠實粉絲,又非常尊敬藤原得郎,因此他從一開始就對這個項目感到無比興奮。

在交接時,藤原問了一個關鍵問題:“三上,你害怕被驚嚇到嗎?”

三上真司回答:“討厭(被嚇)。”

藤原德郎後來解釋,如果三上回答“不怕”,他就不會把策劃案交給他。

“一個人如果不會害怕,那說明他不知道什麼是真正的恐懼。我不會讓一個不知何爲恐懼的人,去製作恐怖遊戲。”

就這樣,一場橫跨兩個遊戲世代的“恐怖共謀”正式開始。

《甜蜜之家》的精神內核——那份在孤立洋館中資源匱乏、步步驚心的無助感——如同不可磨滅的遺傳密碼,被完整地刻進了初代《生化危機》的骨髓裏。

三上真司的“B-Movie”狂想:一個“吉兒三明治”的誕生傳說

三上真司從不掩飾自己對喪屍電影,尤其是喬治·羅梅羅作品的狂熱。

他決定不只做遊戲,更要“拍”一部可以玩的B級恐怖片。

遊戲開場那段真人實拍的動畫,就是這場狂歡最完美的序曲。

據說,參演的都是在日本當地找的廉價業餘外國演員。其粗糙的佈景、浮誇的演技,完美復刻了低成本恐怖電影的獨特“醍醐味”,成爲一代玩家心中永恆的迷因。

而這份“B級片”的靈魂,在遊戲的英文配音中達到了頂峯。

三上真司堅持認爲,一個發生在美國的故事,角色不該說日語。爲了營造“看外國電影”的感覺,他決定採用英文配音,配上日文字幕。

但當時的遊戲本地化還是個新概念,卡普空並沒有專門的團隊。由於預算有限,配音演員也都是在本地找的英語教師、DJ等業餘人士。

這些演員在錄音時,對遊戲背景和情節所知甚少,有時甚至四個人擠在一個小錄音間裏共用一個麥克風。

最終,團隊搗鼓出了一版充滿戲劇化腔調、棒讀感十足的配音。

其中,S.T.A.R.S.的老大哥巴瑞·波頓,更是憑藉其層出不窮的奇葩臺詞,成爲了B級片精神的化身。

當他救下被天花板陷阱夾擊的吉兒後,他說出了那句石破天驚的:

“你差點就變成一個‘吉兒三明治’了!(You were almost a Jill sandwich!)”

這句在生死關頭顯得荒誕不經的冷笑話,意外地成爲了遊戲史上最不朽的臺詞之一。

它就像一個安全閥,讓玩家在被恐懼扼住喉嚨的間隙,能獲得片刻哭笑不得的喘息。這種無心插柳的“傳說”,恰恰是《生化危機》獨特魅力的精髓。

幕後之人:在機能枷鎖上跳舞的天才們

在PlayStation時代初期,完全用多邊形實時渲染一個細節豐富、流暢的3D世界,無異於天方夜譚。

正是這副沉重的“機能枷鎖”,逼迫三上真司的團隊做出了一系列天才決策。

· 天才的“抄襲” ·

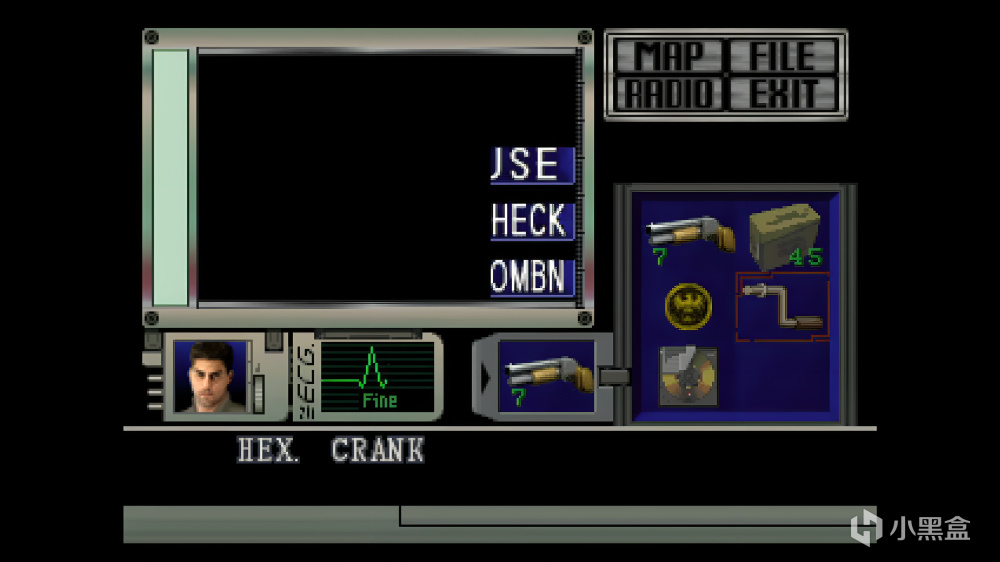

團隊明智地借鑑了1992年法國遊戲《鬼屋魔影》開創的核心方案:“預渲染2D背景+3D人物模型”。

這意味着,洋館場景其實是一張張精美的2D圖片,玩家控制的只是在“畫”上行走的3D模型。

同時,他們也沿用了《鬼屋魔影》那備受爭議的“坦克式”移動。

· 化腐朽爲神奇 ·

《生化危機》並未發明它們,但三上真司的團隊卻將這份藍圖的潛力壓榨到了極限。

他們用電影導演般的運鏡,將斯賓塞洋館的光影、細節渲染到極致,硬生生把一項技術妥協,變成了一種令人窒息的恐怖美學。

而那笨拙的“坦克式”移動,更在無意中成爲了恐懼的放大器。

團隊曾嘗試過更靈活的“實時控制”,但發現那樣“喪屍太容易被避開了”,遊戲失去了恐懼感和挑戰性。最終,他們保留了坦克式移動,因爲這種操作上的“不便”,反而極大地增強了玩家的“無助感”。

· 化缺陷爲藝術 ·

“開門動畫”則完全是《生化危機》團隊化腐朽爲神奇的獨創天才。

PlayStation的光盤讀取數據緩慢,是當時所有開發者都頭疼的技術缺陷。

在這裏,三上真司團隊展現了神來之筆。

他們將枯燥的加載時間,變成了一個充滿儀式感的恐怖環節:每當玩家推開一扇門,屏幕便切入主視角特寫,門被緩緩推開,而這背後,正是引擎在拼命加載下一個房間的數據。

這短短几秒,對玩家卻是極致的心理折磨。

門後是天堂還是地獄?每一次開門,都像一次對未知命運的賭博。這個將技術缺陷轉化爲核心體驗的絕妙設計,是《生化危機》對遊戲史獨一無二的偉大貢獻。

一一 “生存恐怖”的誕生:一場關於匱乏的藝術 一一

在《生化危機》的遊戲包裝上,卡普空創造性地打上了“生存恐怖”(Survival Horror)的標籤。

這個詞並非市場營銷的噱頭,而是對遊戲核心玩法最精準的概括——“生存”永遠先於“戰鬥”。

這是一種關於“匱乏”的藝術。

彈藥永遠不夠用,恢復道具永遠嫌少。你被迫在“戰”與“逃”之間做着艱難的數學題。

小到令人髮指的6格或8格物品欄,讓每一次出門探索都像一次精心規劃的遠征。

你需要頻繁往返於安全屋,與那個神奇的“異次元箱”打交道。這種持續的資源焦慮,比任何怪物跳臉更能帶來持久的心理壓力。

它考驗的不是你的反應速度,而是你的智慧、規劃與取捨的勇氣。

尾聲:三十年迴響,那扇永遠無法關上的門

遊戲的開發過程充滿了艱辛。

在1995年末,開發已接近完成時,卡普空高層甚至考慮過完全取消這個項目。

如果不是藤原得郎力排衆議,堅決要求遊戲發佈,這個承載了他近十年夢想的項目可能就此夭折。

1996年3月22日,《生化危機》發售。

起初,卡普空高層並未抱有太高期望。然而,遊戲的銷量卻如T病毒般在玩家羣體中迅速蔓延。

最終,《生化危機》成爲PS平臺上首款發售後短期內銷量就破百萬的原創遊戲,所有版本累計銷量超過500萬份。

這匹黑馬,不僅用鉅額利潤拯救了命懸一線的卡普空,更向整個業界證明:成年人主題的恐怖遊戲,也能成爲席捲全球的商業巨浪。

但對無數玩家而言,《生化危機》留下的最深刻烙印,或許是同一個瞬間:

在洋館餐廳的走廊盡頭,你第一次回頭,看到那隻正在啃食同伴的喪屍,緩緩轉過頭來。

那一刻,電子遊戲中的“恐怖”被重新定義了。

近三十年來,這個系列歷經變革。從固定視角的古典恐怖,到《生化危機4》的越肩視角革命,再到《生化危機7》迴歸第一人稱。

但無論形態如何改變,那種在絕望中掙扎求生的核心體驗,那種對未知黑暗的原始恐懼,始終根植於系列的基因之中。

如果你今天第一次推開那座洋館的大門,當你在走廊盡頭看到那個回眸的瞬間,你就會明白——

有一種恐懼,可以跨越三十年的時光,精準地擊中你的靈魂。而這,就是《生-化危機》永不終結的噩夢,也是它不朽的魔力。

關注我,獲取更多遊戲歷史小趣聞~

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com