在歡聲笑語中登上山頂

不可否認,今年獨立遊戲帶來的驚喜真的不亞於3A大作。

先是讓人手心冒汗的恐怖攀巖遊戲《White Knuckle(白指節)》,然後是“製毒出貨”令人上頭的絕命毒師模擬器《Schedule I》。正當筆者以爲獨立遊戲終於能平靜一陣時,轉頭又出現個《PEAK》——僅僅發售6天,便售賣了100萬份,隨後三天更是又賣出100萬份。在整個6月一共賣出290萬份,總營收達到1700萬美元,力壓同期上線的《劍星》。

要知道,《PEAK》的研發人員僅7人,成本只有不到20萬美元,是今年“以小博大”產品的典範。

《PEAK》背後的研發團隊 Landcrab 或許大家比較陌生,事實上它是由魔性戰場模擬遊戲《全面戰爭模擬器》的研發團隊 Landfall 以及類魂遊戲《蟹蟹尋寶奇遇》的研發團隊 Aggro Crab 共同組成。

但《PEAK》的玩法體驗,反倒與他們的代表作相去甚遠。單從畫面看,它像是一款輕鬆休閒的多人派對登山遊戲,但實際內核卻是十分硬核的“路線規劃+生存資源管理”玩法。

筆者也藉此機會,從玩法體驗的角度,來聊一聊這款遊戲爲何能夠爆火。

雖是爬山,但難度堪比類魂

時至今日,相信大家要麼已經親自體驗過遊戲,要麼看過相關的直播,已經對《PEAK》的玩法或多或少有了解。關於遊戲的玩法介紹,筆者在此一筆帶過。

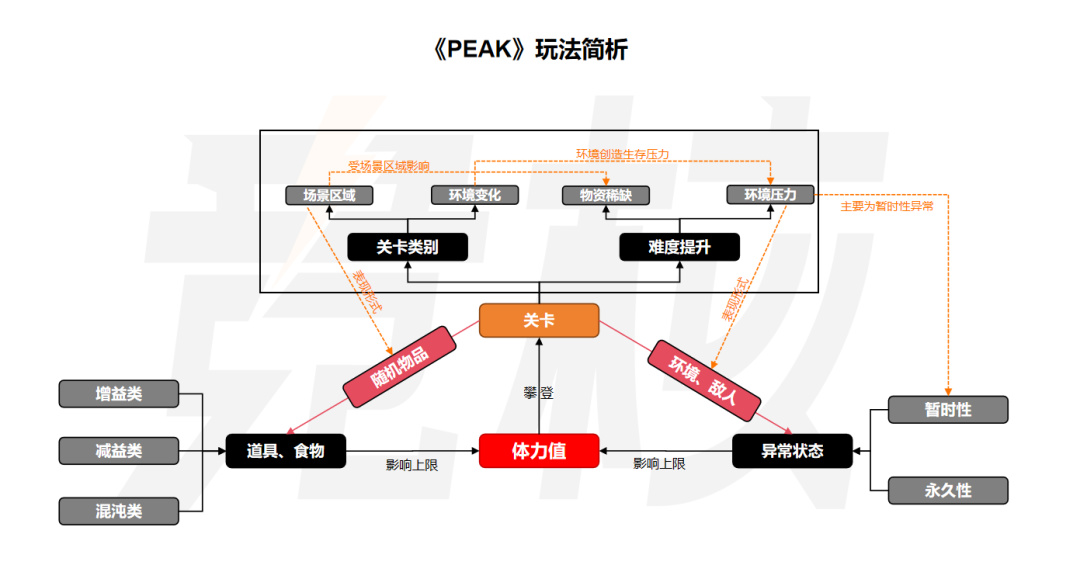

簡而言之,《PEAK》要求玩家徒手攀登海岸、森林、雪山、火山四大區域的5座高峯。在唯一的角色資源機制“體力條”約束下,玩家需趨利避害,並利用沿途獲取的道具,安全攀爬至每座區域的頂峯。

正如喬治·馬洛裏所言:“因爲山就在那裏。”或許每個人都有徵服自然的慾望,面對大山時總想攀登它。這也讓《PEAK》幾乎無需專門的設計引導,那些山峯(關卡)本身,便是最直接的指引。

雖然《PEAK》不像《White Knuckle》那樣,在底部有不斷上湧的未知液體追逐玩家向上,但它所帶來的壓迫感卻絲毫不減。

這種壓迫感一方面來自極端的地形條件:各區域陡峭的山崖、森林地區遍佈的爆炸孢子、冰山光滑的冰面與刺骨寒風、火山腳下沸騰的岩漿,都極其考驗玩家的路線選擇與操作精準性,稍有不慎便很容易“中道崩殂”。

另一方面則源於遊戲的核心機制“體力條”。它既是玩家的體力上限,也等同於生命值——玩家遭受的任何異常狀態都會“鎖定”體力條上限(一旦被佔滿,角色即瀕臨死亡)。而遊戲內惡劣的環境、各種未知的植物和生物,極易讓玩家陷入各種異常狀態。

況且,即便玩家靜止不動,飢餓度也會持續上漲。在沒有食物儲備的情況下,飢餓本身便成了玩家的死亡倒計時。

當各種異常狀態幾近佔滿體力條,而可用道具所剩無幾時,仰望着不見頂的峭壁,俯瞰腳下翻騰的熔岩,無力感頓時油然而生。

甚至,玩家每次點燃關底的篝火時,響起的音效都神似《黑魂》中點燃篝火的聲音,彷彿遊戲在直白地告訴你:《PEAK》的難度,或許並不亞於“類魂”遊戲。

雖然有難度,但《PEAK》終究不是一款純粹的攀巖遊戲。玩家的攻關方式既依賴於良好的路線規劃來降低難度,有時甚至需要點想象力與勇氣,利用藤條、鐵鏈創造“近道”。同時,也取決於對各種道具、食物的合理運用,以應對極端環境或超越體力極限的峭壁攀爬。

然而,無論是探索新路線,還是使用/食用未知道具、食物,本質上都是一種冒險。

首先,遊戲的山體構造錯綜複雜,視野常被遮擋,難以觀測全貌。其次,遊戲內的道具和食物只顯示名稱,不說明具體作用——其中既有能大幅增加體力的“蜂蜜”,也有治癒一切負面狀態的“奶燈”,但同樣存在恢復飢餓的蘑菇和致命的毒蘑菇......

雖然遊戲提供了不同難度選項,但在未知道具和惡劣環境的雙重夾擊下,即便選擇簡單難度,想要一鼓作氣登頂通關,其難度也堪比真正攀爬一座險峯。

隨機生成的關卡,該如何讓玩家信服?

雖然路線、道具食物等設計,變相增加了玩家的玩家試錯成本,但只要通關一次,記住大概得路線,那麼重複挑戰的難度將會大打折扣。

而《PEAK》的遊戲魅力恰好就在於探索未知的路線,並利用手中的道具在險境中絕處逢生,憑藉自己的智慧與勇氣來完成整場冒險。

也因此,《PEAK》每過24小時,將會重置當前的關卡地圖,裏面的山體結構、道具、食物位置,都將發生變化。也就是說,每天玩家都可以玩到一張全新的地圖。當然,新地圖並非是手工打造,而是隨機生成。

例如主界面右側會顯示新圖更新時間

這聽起來像是一個很冒險的決策,在其他遊戲中,用AI生成關卡,先不提如何保證玩家心流體驗等更細節的問題,就哪怕實現一個“能夠順利通關”的關卡,恐怕都不簡單。

但《PEAK》卻反其道而行,既然你很容易生成“不可能通關的關卡”,那麼我就引入更多強力的道具、食物,來破除“無法通過”的關卡節點。而這些內容,也反而成爲了玩家資源管理玩法的一部分。

除此之外,在《PEAK》中,你時常能夠見到相似的關卡結構(例如“橋+跳臺”)。結合遊戲的流程大體不變(都是海岸→森林→雪山→火山的流程)筆者有理由認爲,在《PEAK》中,地圖關卡也並非完全隨機,而是將一個個已經做好的關卡小樣打亂重組,並加入一些隨機的山體結構來實現新的關卡地圖。

在防止隨機生成出現極端情況方面,遊戲還進行了異常狀態的控制。在異常狀態設計上,《PEAK》可以大體劃分爲兩個類別,其一是無法自然消除的“永久性”負面狀態,例如受傷、飢餓、負重等,需要玩家通過道具、食物來清除。其二是會隨時間自然消除的“暫時性”負面狀態,例如中毒、寒冷、灼燒、睡眠.......

你能夠發現,起到“永久性”負面狀態,除了飢餓外,大部分都是玩家自身造成的(如攜帶太多物品、操作不當導致摔傷等等)。而遊戲受隨機內容影響的,也主要都是“暫時性”負面狀態,他可以隨時間消除,也自然減少了隨機帶來的極端影響。

你或許也會說,哪怕經過層層的控制,來儘可能避免遊戲內出現“不可通關”的地圖,但萬一、也許、或許會出現大多數玩家“無法通關”的極端組合(例如在雪山寒風場景中,連續出現需要額外體力攀登的大峭壁),那該怎麼辦?

其實,遊戲還加入了一個讓玩家“心理保底”的設計,就是那些隨機性比較高的道具,以及行李箱。例如“潘多拉的午餐盒”,以及雪山、火山區域的“古老行李箱”。他們有可能會爲玩家帶來極大地幫助,也可能會是“冒險就此終止”的陷阱。

在有了它們後,即便是無法通關,玩家大概率會認爲“這把運氣太差了,給的道具沒幾個能用”,在足夠短的一天內,玩家自然也不會懷疑到“關卡內容構成不合理”上。

筆者認爲,《PEAK》除了驗證了爬山+資源管理玩法的可行性之外,還在於驗證了AI關卡的可行性,其中的核心在於如何制定生成標準,對所生產的關卡組合範圍進行限制。

在派對遊戲中找到玩家間交互的“度”

當然,《PEAK》真正出圈的原因,還得歸功於多人協作玩法及玩家直播的助推。《PEAK》的機制設計十分鼓勵玩家進行多人協作。

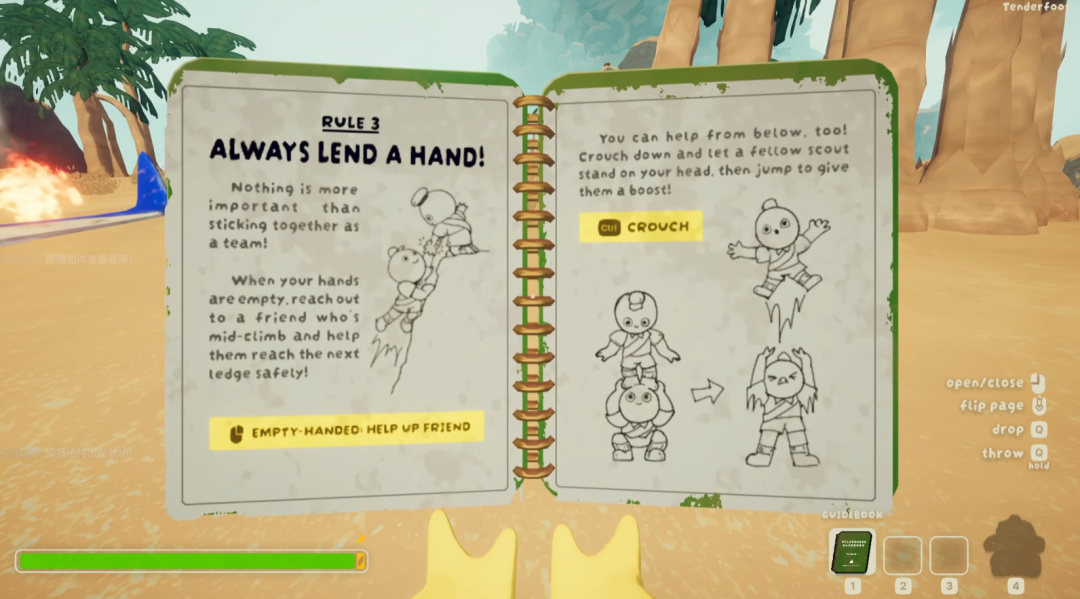

首先,相比單人模式,多人合作能輕鬆解決許多單人難以克服的難點。例如將隊友託上更高的跳臺,在懸崖邊緣拉起體力耗盡的隊友。許多在單人模式下必須依賴道具的難點,在多人協作下即使不用道具也能輕鬆攻克。

其次,遊戲的資源管理機制天然適配多人模式。人數優勢意味着能攜帶更多道具與食物,從而降低資源管理玩法的挑戰難度。充足的物資也讓玩家能更自由大膽地探索新路線。

基於上述機制,玩家可形成分工協作:操作好的負責探路,只帶必要食物保證體力;穩重的負責儲存物資,保障團隊生存;觀察力強的負責規劃路線,尋找更快捷或更輕鬆的登山途徑......

當然,這只是理想情況。現實中與朋友遊玩,更常見的場景是——一名隊友遞來一個蘑菇,說是能緩解飢餓,但我心存疑慮。等過了一段關卡刷新記憶後,便轉頭把蘑菇送給另一個隊友,在“暫時送走”這名隊友後,才確認它果然是毒蘑菇。又或者在關底雕像開出“潘多拉的午餐盒”,立刻塞給那位“賭狗”朋友,果不其然又“送走”了一名隊友......

變成幽靈的隊友

正因爲關底點燃篝火可以復活隊友的設定,讓“整蠱”行爲更加肆無忌憚。物品只顯示名稱的設計,極易造成成員間的信息差,方便玩家實施“整蠱”。同時,遊戲本身的隨機性也能催生意想不到的“笑”果。

它不像《鏈在一起》那樣存在一人失誤全隊遭殃的“連坐”機制來加速“友盡”,而是保持在一個恰到好處的“度”上——玩家間既能互助協作,又能嬉笑打鬧;既不會過度嚴肅要求齊心協力闖關,也不會讓“整蠱”失控到使人破防乃至“友盡”。這或許是其他派對遊戲值得借鑑之處。

可以說,《PEAK》的爆火絕非偶然。它精準拿捏了“硬核生存”與“多人派對”間的微妙平衡:一面是嚴苛的體力管理、險惡環境與未知道具帶來的手心冒汗的挑戰,其難度足以令類魂玩家會心一笑;另一面,則是開放協作、鼓勵“整蠱”的社交設計,讓“送走”隊友成爲歡樂源泉而非友誼破裂的導火索。

更關鍵的是,它通過巧妙的設計邏輯(如關卡模塊重組、狀態分類控制、保底道具引入),爲AI生成關卡的可玩性與可信度打了一場漂亮仗,驗證了新技術在覈心玩法中的可行性。這款遊戲不僅讓玩家在攀登中體驗到征服的快感,更以其獨特配方,爲派對遊戲如何把握玩家交互的“度”提供了新思路。

“山就在那裏”,而《PEAK》證明了,通往山頂的路,也能充滿驚喜與笑聲。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com