原文里说宽有160万公里,环的边缘还有1000公里的墙维持大气,环形世界极快的自转也足以模拟地球的重力……

人类对星空的幻想从未停歇——从古希腊神话中的擎天神阿特拉斯,到凡尔纳笔下的月球大炮……

我们始终渴望以凡人之躯比肩神明的造物。而早在1970年,科幻作家拉里·尼文写下了《环形世界》,这种幻想被赋予了新的形态:一个直径横跨恒星系的巨构,如同神明的王冠,静静悬浮于虚空之中……

一、科幻先驱的遗产:拉里·尼文与环形世界的诞生

1970年,拉里·尼文在科幻小说《环形世界》中构想了一个令科幻迷们当时极为震撼的巨构——一个环绕恒星的环形人造天体,他的直径远远超过了地球轨道,它的面积比地球辽阔的多,表面积相当于数百万个地球。

这一设定不仅挑战了当时科幻作品的想象力极限。在尼文的笔下,环形世界是文明的终极造物同时也是失落文明的遗址:它通过自转模拟重力,用阴影方块调节昼夜,表面覆盖着复杂的人工生态与失落文明的遗迹……这种在当时看来极度超前的想法为后世的一众科幻作品奠定了基础。

在小说中,人类探险家路易·吴与外星盟友们意外发现并进入这座神秘巨构,发现其表面散落着失落文明的遗迹:这里的一切科技水平高度发达,而原住民却退化成了土著,建造者不知所踪。这仿佛点出了尼文对技术失控的隐忧——文明可能在傲慢中遗忘如何掌控这些极度发达的技术。

点名批评失落帝国!

二、《群星》的星河奇迹·尼文的幻想成为玩家们的帝国蓝图

《群星》的“环形区段”巨构,显然与尼文的科幻概念一脉相承,但在P社在致敬的时候,进行了独特的变化。

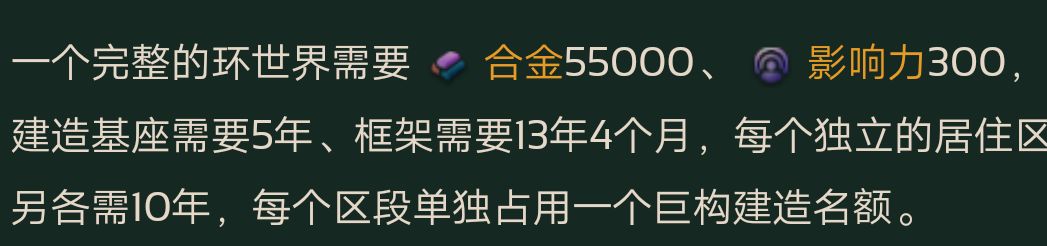

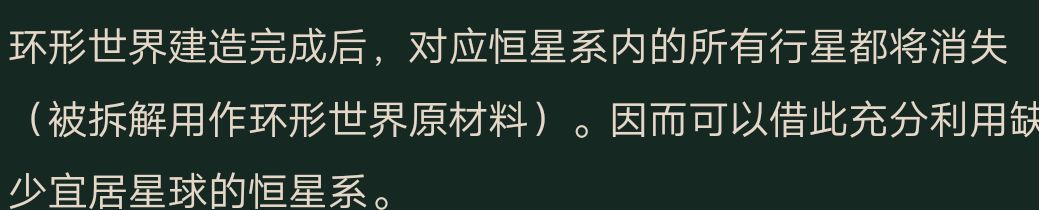

在尼文笔下,他用很长篇幅详细解释环形世界的物理原理(如材料强度、轨道稳定性),而《群星》之中,P社把它放在了游戏的中后期建供玩家建造,同时也把它变成了科技树中的一项稀有科技。但P社还是很好的还原了“环形世界”的显著特点——宏伟、巨大、令人生畏、耗资巨大,在《群星》之中当环形世界完工后整个星系的所有行星都会化作它的建造材料,成为星河奇迹的筑基石。

在小说之中,“环形世界”的建造者始终是个谜。而在《群星》之中,我们得以通过先驱者事件链发掘赛博勒克斯的秘密,最终拥有一个属于我们自己的“环形世界”。

又或是在宇宙之中游历万物,发现一片名为“避难所”的自然保护区遗迹,古老而又神秘的失落帝国曾是他的主人,如今早已被遗弃,生活在其上的土著们的未来前途未卜……

环形区段可提供海量居住空间或定向资源产出(科研环!合金环!),成为后期帝国的核心产出枢纽。其存在本身即是对帝国工程能力的终极考量。

但无论是《群星》中的“避难所”星系,又或是尼文笔下的世界,某种程度上也暗示了文明的一条宿命——我们越接近于神明,就越需警惕力量的反噬。

三、环形世界:科幻小说与文明未来的对话

拉里·尼文笔下的环形世界,悄然塑造了一片“赛博化”的生态:基因大改的植物在废墟中疯长,占据了大片土地,将文明遗迹转化为原始丛林;原本应修复环形世界的船只也已经失控,败在了自然脚下。这座本应永恒运转的乌托邦,最终也抵不过自然的永续的生长进化,也许再永恒的机器,也比不上生物的万物竞发?

虽然在《群星》之中环形世界几乎对所有物种都宜居,但这终究是我们对千百年后未来的幻想,而即使在那时,我们依旧需要制造一个适合我们的自然环境,依旧需要回应我们基因中最原始的、对自然的本能需求。

而在我们前往那令人神往的高度发达的文明时,

关键在于我们是否愿意在高速发展之间为自然留下一片净土。

四、结语:“环形世界”的永恒魅力

拉里·尼文在《环形世界》的结尾留下了开放式结局:谁建造了它?他们又为何消失。

《群星》的玩家或许能给出自己的答案——每一次建造环形世界,都是对先驱者文明、失落帝国保护区的延续;每一座环形区段的落成,都是向宇宙发出的新问:文明的边界究竟在何处?我们是否能驾驭这顶神明的王冠?

或许这对技术与文明的永恒追问,才是尼文在1970年为我们留下的,跨越媒介与时间的遗产。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com