從古至今,人類爲了更好地適應和管理世界,不斷發展和完善數學運算

早期計算與機械時代

1804年,法國人約瑟夫・瑪麗・雅卡爾,發明了提花編織機利用打孔卡片來控制織布機上的編織圖樣。

卡片上的孔代表不同的指令,通過將卡片按一定順序排列並送入織布機,就能自動控制經線的升降,從而織出各種複雜的花紋圖案。這一發明極大地提高了織布效率和織物的複雜程度,使大規模生產複雜圖案的紡織品成爲可能。

這對後來計算機的發展產生了深遠影響,打孔卡片的概念被應用到早期計算機的編程和數據存儲中。

1834 年,英國數學家、發明家查爾斯・巴貝奇在之前設計的差分機基礎上,開始設計名爲分析機的計算設備。

分析機採用了雅卡爾發明的穿孔卡片來輸入指令和數據,能夠進行復雜的數學運算和邏輯處理,並且可以根據預先設定的程序自動執行計算任務。

查爾斯・巴貝奇提出了最初的算術邏輯單元概念模仿它可以執行四種算術運算執行過程中提出了條件分支和循環形式的控制流思想不僅能執行特定的運算還能按照給定的數據順序執行一系列操作此外,巴貝奇還提出了齒輪式存儲器存儲倉庫的概念,使這臺機器能夠保存1000個50位的十進制數字

雖然巴貝奇最終未能完全實現分析機的建造,但他的設計理念和思想爲現代計算機的發展奠定了重要基礎。

因此,人們將巴比奇稱爲計算機的鼻祖。

其助手愛達·洛夫萊斯(Ada Lovelace)爲巴比奇的分析機設計了求解伯努利方程的程序。

因此,人們稱她爲世界上第一位計算機軟件工程師。爲紀念愛達的偉大貢獻,後來美國國防部的標準程序語言以“ADA”命名。

電子管與早期計算機

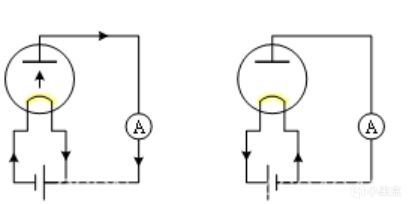

1883 年,美國發明家托馬斯・愛迪生在研究燈泡時,多放了一個帶有薄片的電極進去,他發現了一個奇特的現象:當燈泡內的燈絲通電發熱後,與燈絲相對的那個薄片電極上會有電流通過,而在這兩個電極之間並沒有直接的導體連接。這一現象後來被稱爲愛迪生效應。

愛迪生效應實際上是電子從加熱的燈絲髮射出來,在電場作用下向薄片電極移動形成電流,它是熱電子發射現象的早期發現,爲後來電子管的發明奠定了基礎。

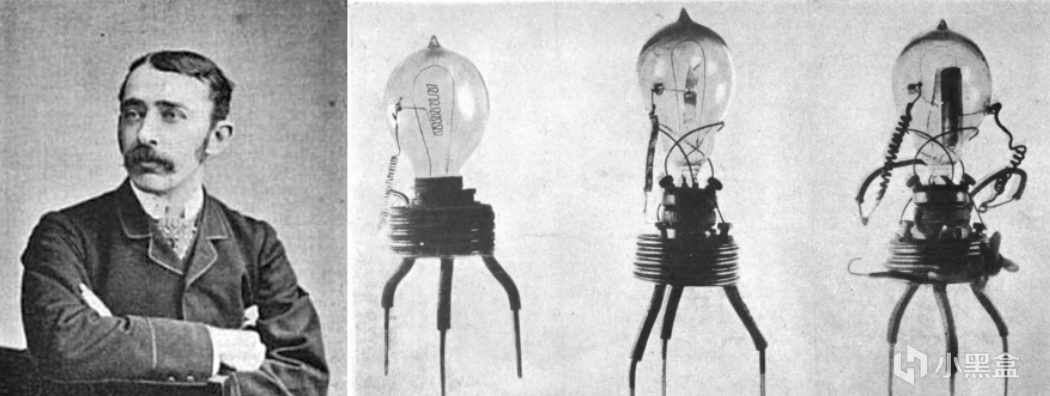

1904 年,約翰・弗萊明在愛迪生效應的基礎上,通過燈泡內的金屬板來控制電流的方向,將交流電轉化爲直流電,實現了單向電流的整流功能,從而發明出二極管。

二極管由一個陽極和一個陰極構成,具有單向導電性,只允許電流從陽極流向陰極,而阻止電流反向流動。這一特性使得二極管在電子電路中有着廣泛的應用,如整流、檢波、限幅等。弗萊明發明的二極管是電子技術發展史上的一個重要里程碑,爲後來電子管的發展和電子技術的進步奠定了基礎。

1906 年,美國發明家李德・弗雷斯特在二極管的陰極和陽極之間放置了一個控制電極,使得電流可以通過該電極電壓進行調節,從而實現了信號放大,發明出真空三極管,由此正式拉開了電子工業革命的序幕。

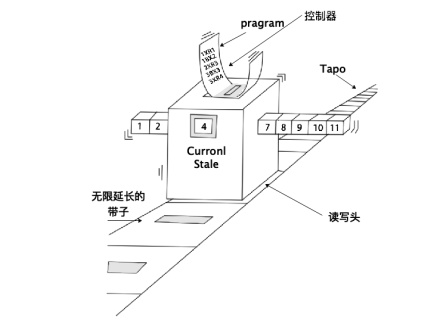

1937 年,英國計算機科學家、數學家、邏輯學家、密碼分析學家、理論生物學家、哲學家艾倫・麥西森・圖靈發表了一篇名爲《論可計算數及其在判定問題上的應用》的論文。

文中提出了一種抽象化的通用計算模型,由一個虛擬的機器來代替人類進行數學運算。圖靈把人們使用紙筆進行數學運算的過程看作兩種動作,即在紙上寫上或擦除某個符號,將注意力從紙的一處移動到另一處。爲了模擬人類的這種運算過程,圖靈假想出一臺由一條無限長的紙帶、一個可以讀寫紙帶的操作頭、一個控制操作頭移動的規則表和一個狀態寄存器組成的機器,這個機器模型被後人稱爲圖靈機。

圖靈機進一步描述了計算過程中的控制流和時序的概念,那個控制操作頭移動的規則表被視爲最早計算機指令集的抽象形式,具有條件分支存儲機制、循環或遞歸的特性,也被稱爲圖靈完備。圖靈機的提出對計算機科學的發展產生了深遠的影響,爲現代計算機的設計和理論基礎奠定了重要基石。

1938 年,美國科學家、愛荷華州立大學教授約翰・阿塔納索夫(John Atanasoff)和他的研究生克利福德・貝瑞(Clifford Berry)設計出能解線性代數方程的計算機。兩人分別取姓氏的第一字母 “A”“B” 與 “computer” 的首字母 “C” 進行組合,將這臺計算機命名爲 ABC(Atanasoff - Berry Computer) 。

儘管 ABC 計算機相比於早期的計算機有了重大進步,但它存在侷限性,無法全自動的解決整個問題,在運行過程中,仍需要操作員通過前面板的開關和跳線進行操作。ABC 計算機在計算機發展史上佔據重要地位,爲後續計算機的發展奠定了基礎。

1944 年,IBM 依據哈佛大學博士霍華德・艾肯的設計方案,成功製造出一款專門用於求解微分方程的機械式電子計算機。起初,它被命名爲自動分區控制計算機,同年交付給哈佛大學後,更名爲哈佛 Mark1。

哈佛 Mark1 的機器主體構造較爲複雜,由開關繼電器、旋轉軸以及離合器等部件組成。其內部使用了多達 765,000 個繼電元件,電線鋪設長度達數百英里。整臺機器體積爲 23 立方米,重量約 4.3 噸,體型龐大。

在運行機制方面,其基本計算單元需以機械方式同步供電,以此驅動一根長達 15 米的驅動軸,因此配備了功率爲 3.7 千瓦的電動機作爲主電源和系統時鐘。值得一提的是,該機器具備高度自動化的特點,無需人工過多介入,便可實現全自動運算。

在設計上,哈佛 Mark1 具有創新性,它包含分離的存儲系統,這一設計使得計算機能夠同時讀取指令和數據,有效提高了運算效率,在計算機發展歷程中具有重要意義,爲後續計算機的設計與發展提供了寶貴的經驗和借鑑。

第二次世界大戰時,世界對計算的要求不斷增加

每發炮彈都需要計算高度和角度才能發射

真空管被大量應用於軍事方向的數據計算設備

1945年,美國賓夕法尼亞大學摩爾電氣工程學院以莫奇利(John William Mauchly)和埃克特(J. Presper Eckert)爲首的小組,研製出了一臺數字電子計算機 —— 埃尼阿克(ENIAC,全稱爲 Electronic Numerical Integrator and Computer )。

埃尼阿克隸屬於美國軍方,於 1943 年啓動研製工作,整個項目總共花費 48 萬美金。它主要服務於美軍的彈道研究實驗室,爲陸軍提供火力彈道表的非線性方程運算。

埃尼阿克體型巨大,重達 30 噸,佔地面積約 140 平方米。其基本運算元件採用了約 18800 個真空電子管,還使用了 1500 個繼電器,功率高達 174 千瓦。這臺計算機採用十進制運算,每秒能夠進行 5400 次加法運算,速度是手工運算的 20 萬倍。在時鐘信號產生方面,它運用了基於物理機制的機械旋轉鼓來實現。

埃尼阿克作爲世界上第一臺通用電子數字計算機,雖然存在諸多侷限性,如體積龐大、能耗高、存儲容量有限等,但它標誌着電子計算機時代的開端,爲現代計算機技術的發展奠定了基礎,具有劃時代的意義。

在埃尼阿克正式投入運行那年,曾參與曼哈頓計劃的匈牙利美籍猶太人數學家、理論計算機科學與博弈論的奠基者約翰・馮・諾依曼,發表了關於離散變量自動電子計算機的草案。

計算機的基本原理和體系結構:

一是由二進制替代十進制;

二是在結構上分爲運算器、控制器、存儲器、輸入設備、輸出設備五大部件,以運算器爲中心,輸入輸出設備與存儲器的數據都傳送至運算器運算;

三是核心內容採用存儲程序思想,指令和數據以二進制形式存於同一存儲器,指令由操作碼和操作數組成,通過控制單元從存儲器中按地址取出指令,並根據指令操作碼執行相應操作。雖數據總線和指令線共用導致取指令和取數據不能同時進行,限制指令運行速度,但該架構具有簡潔性、通用性和靈活性,能讓計算機執行不同類型任務,支持存儲程序概念,便於程序修改更新。

後來,馮・諾依曼帶領艾尼阿克原班人馬,採用新架構重新設計通用電子計算機架構,研製出 EDBACK ,該設計被稱爲馮・諾依曼架構,因完成論文時馮・諾依曼在普林斯頓高等研究院工作,也被稱爲普林斯頓架構。

還有一種架構,是 IBM 移交給哈佛大學的哈佛 mark1 計算機所採用的指令和數據完全分離存儲的架構,即哈佛架構。其特點爲:第一採用並行結構,將指令存儲器、指令總線和數據存儲器、數據總線相互分離,執行指令時取指令和取數據可同時進行,安全和穩定性高;第二一般指令線寬於數據線,執行效率更高、速度更快;第三指令大多是字節指令,提高程序存儲器空間利用率,利於實現超小型化,但會增加成本和軟件設計複雜度,需要統一規劃連接地址等。

另外有一種改進型哈佛架構,將數據總線和指令總線等兩組系統總線合爲一組,使用分時複用方式訪問,節省總線資源,且不改變哈佛結構數據和程序指令分開存儲的本質。

就目前微型計算機而言,人們在哈佛架構和馮・諾依曼架構基礎上,在處理器內部增加緩存結構,分爲 d catch(數據緩存)和 i catch(指令緩存),分別用於存儲數據和程序指令,外部使用 ram 存儲數據和指令,僅在需要改變數據時,處理器內部緩存纔到 ram 中加載新數據,這是一種混合式架構,從內部看屬於哈佛架構,從外部看屬於馮・諾依曼架構,已不再是純粹的單一架構。除馮・諾依曼架構和哈佛架構外,還存在基於不同原則和設計理念的其他計算機架構,用於滿足特定的應用需求。

晶體管的誕生與集成電路

在早期使用真空管的計算機設備中,真空管帶來了不少棘手問題。真空管工作時會發光,這一特性竟然還吸引了昆蟲。於是,工作人員不得不定期清掃機器內的蟲子,以免影響設備運行。不僅如此,真空管還容易燒壞,每隔兩天就得更換壞掉的真空管,這無疑給設備的穩定運行帶來了極大挑戰。

也正因如此,軍方急切渴望擁有更爲穩定的計算系統。此時,威廉・肖克利走進了人們的視野。他是麻省理工學院的物理學博士,儘管同事們對他個人可能有所不滿,但都不得不承認,他是當時最爲頂尖的物理學家之一,或許能爲解決計算系統的穩定性問題帶來新的思路與突破。

1945 年,肖克利首次提出了固態閥門理論

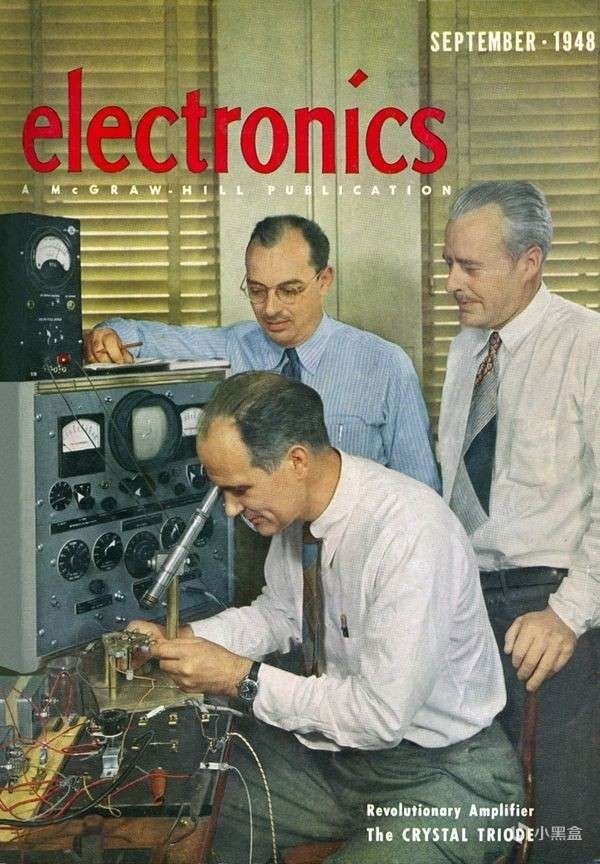

肖克利的兩位同事,約翰・巴丁和沃爾特・布拉頓,基於肖克利此前通過三極管和 PN 結提出的半導體放大信號功能的場效應設想展開研究。1947 年,他們僅用幾條金箔片、一片半導體材料和一個彎支架,製成了一個能實現電流傳導、放大和開關功能的小模型,並將其命名爲點接晶體管放大器 。

巴丁(左)、布拉頓(右)和肖克利因爲晶體管的發明,共同獲得了1956年的諾貝爾物理學獎

肖克利本因同事的實驗成功證明了自己的理論,卻心生不滿。一方面,他渴望發財;另一方面,由於他人際交往能力欠佳,巴丁和布拉頓在申請專利時,未將提出理論的肖克利列入其中。這讓肖克利大爲光火,覺得自己被辜負,於是決定不再與他們合作,獨自開展研究。

1949 年,肖克利成功將相關功能集中在半導體內實現,發明了雙極結型晶體管(BJT)。

相較於之前巴丁和布拉頓發明的點接晶體管放大器,BJT 優勢明顯,比如不會出現像點接晶體管放大器那樣門一關導線就震落的情況。

自此,結型晶體管憑藉其出色性能,開始逐步替代笨重的電子管,成爲真正具有實用價值的晶體管,正式拉開了微電子時代的序幕。

同一時期,冷戰正式爆發,世界分裂爲東西兩大陣營。爲在軍備競賽中佔據上風,對小型化且高可靠性計算機的需求日益迫切。隨着時間的推進以及各領域科學家的共同努力,晶體管持續發展進化。

在體積方面,越做越小;在成分上,逐漸從鍺元素向更爲常見的硅元素轉變。與鍺晶體管相比,硅晶體管能夠承受更高的溫度和電壓,性能更加優越。

1952 年,英國電子工程師傑弗裏・達默(Geoffrey William Arnold Dummer)在美國的電子元件研討會(the US Electronic Components Symposium)上宣讀了一篇論文。

在論文結尾,他表示,隨着晶體管的問世以及半導體研究的廣泛開展,如今似乎能夠設想製造出一種沒有連接線的固體塊狀電子設備。

該固體塊可由多層絕緣、導電、整流、放大材料構成,電子功能通過切割各層區域來直接實現連接。

其核心目的在於運用特定工藝,摒棄雜亂的導線設計,把原有電路中所需的晶體管、電阻、電容、電感等各類元件連接在一小塊半導體芯片上。

這一創新性概念,便是後來所稱的 “集成電路”。

它爲電子設備的發展開闢了全新的方向,有望使電子設備朝着更小型化、集成化的方向邁進,極大地改變電子行業的發展格局。

1955年,看着德州儀器公司靠自己發明的晶體管 賺了一大筆錢,不滿的肖克利創立了肖克利半導體公司

1956年,肖克利因爲發明了晶體管 獲得了當年的諾貝爾物理學獎

1955 年,威廉・肖克利創立肖克利半導體公司後,招攬了八位極具才華的青年進行培養。起初,這八人計劃用硅替代當時價格高昂的鍺來製造晶體管,他們覺得憑藉肖克利這位諾貝爾獎得主老闆的本事,攻佔市場應該輕而易舉。

然而,相處一段時間後,他們發現老闆雖在技術方面有一定實力,但爲人不咋地。在硅材料已成爲行業發展趨勢的大環境下,肖克利卻放棄了硅晶體管項目,還堅決表示要執着於鍺半導體,彷彿要與鍺半導體 一起入土。這一舉動讓這八位年輕人直接一臉懵。他們擔心老闆的一意孤行不僅可能使公司無了,甚至可能讓他們自身的事業發展也game over。

1957年,他們八人選擇集體離職

肖克利半導體公司的八位青年通常被稱爲 “八叛逆”

八叛逆在Fairchild Semiconductor,1959年。從左至右分別是:Gordon Moore、Eugen Kleiner、Sheldon Robertse、Robert Noyce、Victor Grinich、Julius Blank、Jean Hoerni、Jay Last。

羅伯特・諾伊斯:他是集成電路的發明人之一,有 “硅谷市長” 的美譽。離開肖克利半導體公司後,他與他人共同創立了仙童半導體公司,後又參與創辦英特爾公司,並擔任英特爾公司的首任首席執行官。他在集成電路技術方面取得了許多重要突破,推動了半導體行業的快速發展。

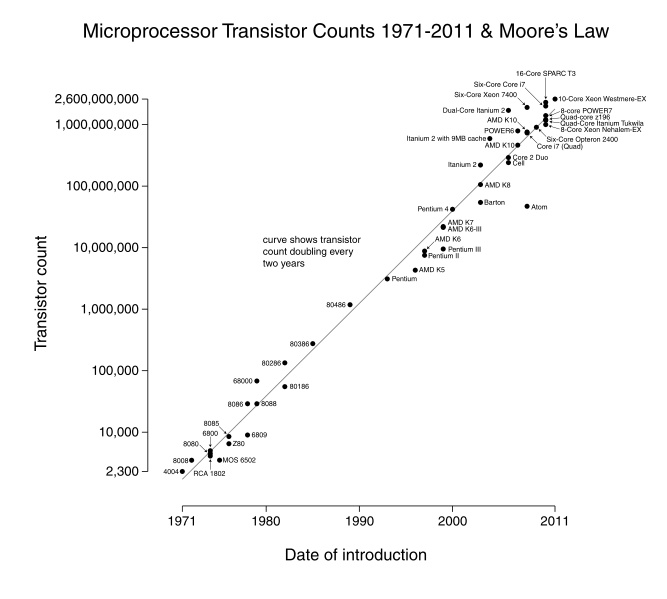

戈登・摩爾:他是英特爾公司的創始人之一,提出了著名的 “摩爾定律”,即集成電路上可容納的晶體管數目,約每隔 18-24 個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。這一定律對半導體行業的發展產生了深遠影響,成爲了推動半導體技術進步的重要理論基礎。

尤金・克萊納:離開肖克利半導體公司後,他參與創立了仙童半導體公司。之後,他成爲了一名風險投資家,參與創建了著名的凱鵬華盈(KPCB)風險投資公司。

謝爾登・羅伯茨:他在離開肖克利半導體公司後,在仙童半導體公司等企業從事技術研發工作。

傑伊・拉斯特:他是一位傑出的半導體工程師,在仙童半導體公司工作期間,參與了多項重要的技術研發項目。

維克托・格林尼奇:他在半導體領域有着豐富的經驗和深厚的技術功底,離開肖克利半導體公司後,在仙童半導體公司等企業繼續從事相關工作。

朱利葉斯・布蘭科:他在離開該公司後,與其他七人共同創立仙童半導體。

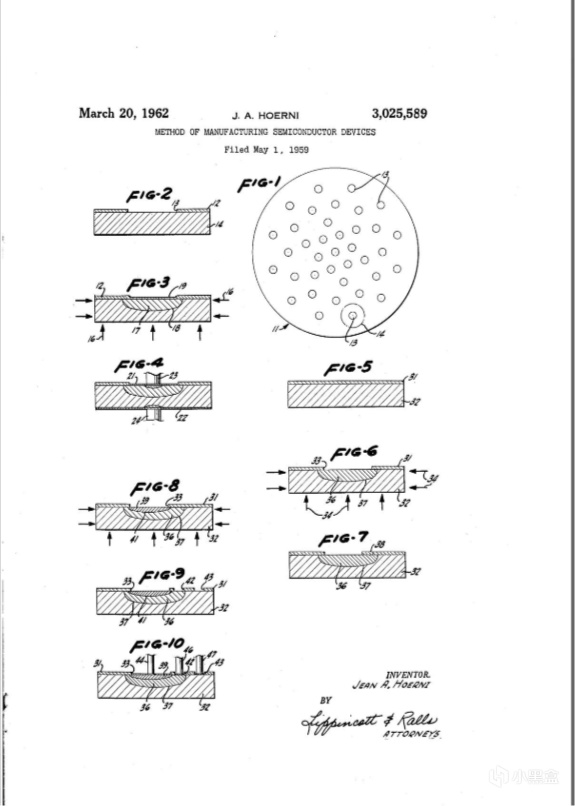

吉恩・赫爾尼:發明了擴散工藝,這一工藝成爲了現代半導體制造的基礎技術之一。

之後,羅伯特諾伊斯與戈德摩爾開始合夥創業,他們來到紐約,找到了一家叫做仙童攝影器材的公司。 並向公司創始人謝爾曼費爾柴爾德尋求合作,在費爾柴爾德3600 美元的種子基金和 150 萬美元(也有說138萬的)的財力支持的養老金和答應給他兩年的購買特權後 。 仙童攝影器材公司搖身一變 ,成爲大名鼎鼎的仙童半導體公司FAIRCHILD。

同年,美國陸軍鑽石軍械引進實驗室的傑伊・拉斯羅普與詹姆斯・納爾發明了一項光刻技術,並申請了專利。該專利能夠用於沉積薄膜金屬條,藉此連接陶瓷板上的分立晶體管;還可在二氧化硅層中蝕刻出孔,以實現微加工二極管陣列 。

1959 年,拉斯羅普前往德州儀器公司任職,而納爾則加入了仙童半導體公司。

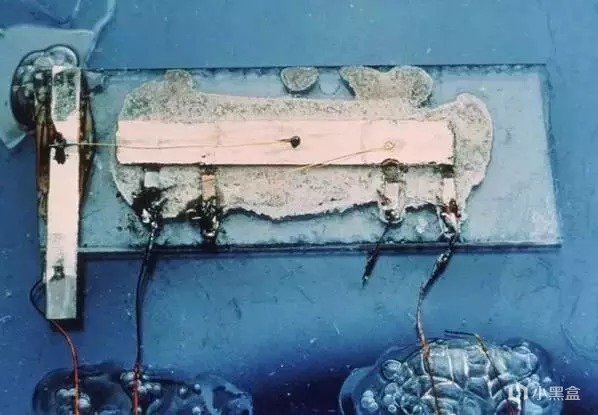

1958 年,世界上第一塊集成電路由德州儀器公司新聘請的工程師傑克·基爾比研製成功。

這塊集成電路長 11.1 毫米、寬 1.6 毫米,是在鍺半導體上集成了晶體管、電阻和電容等多種元件。

在全人類的見證下,這項具有劃時代意義的偉大發明,隨着時間的推移,沉澱出不可估量的價值。

1959年,巴叛逆之一仙童半導體公司的吉恩赫爾尼

發明了關鍵性的平面工藝

1960 年,仙童半導體公司的創始人之一羅伯特・諾伊斯,以吉恩・赫爾尼發明的平面工藝爲基礎,利用硅成功研製出了更爲實用的集成電路。

當時,德州儀器公司的傑克・吉爾比雖於 1958 年就製造出了世界上第一塊集成電路,但該集成電路存在一定缺陷。在電子元件的連接過程中,仍然需要使用導線,這在一定程度上限制了其性能與應用範圍。

基於此,諾伊斯認爲自家仙童公司所研發的集成電路,纔是真正意義上更爲完善的集成電路。也正因如此,在整個 60 年代,仙童半導體公司與德州儀器公司圍繞集成電路的發明專利爭論不休。

這場激烈的紛爭最終鬧到了法院。然而,由於集成電路技術過於複雜前沿,法院表示難以判定歸屬(其實就是看不懂),最後給出判決:

鑑於雙方在集成電路發明過程中都做出了重要貢獻,建議兩家公司商量一下,共同享有 “集成電路之父” 這一榮譽稱號。

在當時的美蘇冷戰局勢下,太空成爲了一個至關重要的競爭戰場。

蘇聯的太空計劃進展迅猛,這讓美國深感焦慮。爲了追趕蘇聯在火箭和導彈領域的領先地位,美國隨即開展了緊急計劃。1961 年,肯尼迪總統宣佈美國將實施載人登月計劃,目標是向月球派送一名宇航員 。

仙童半導體公司的諾伊斯敏銳地意識到,他們研發的集成電路在太空領域擁有巨大的市場潛力。事實也正如他所料,繼火箭項目之後,仙童公司迎來了來自美國國家航空航天局(NASA)的大量訂單 。

麻省理工學院的工程師們經過反覆實驗,發現只有集成電路能夠滿足太空這一極端尖端環境的需求。於是,他們果斷選用了仙童公司的集成電路芯片。事實證明,集成電路具備重量輕、耗電小、佔地面積小等諸多優勢。最終應用在阿波羅 11 號上的計算機,重量僅爲 31.7 千克,比預期減重了三分之二,這般成果着實令人驚歎。

阿波羅計劃的成功實施,極大地推動了仙童公司的發展。公司規模迅速擴張,從一家初創企業發展成爲擁有 1000 名員工的企業 。而且,憑藉 NASA 這一極具影響力的背書,仙童公司在全球範圍內站穩了腳跟。

另一邊,德州儀器的吉爾比得知仙童公司在太空項目中的成功後,也更加堅信集成電路能夠廣泛應用於美軍的各類武器裝備中。經過積極的推銷與詳細介紹,美國航空實驗室同意資助德州儀器的芯片研究項目。

在公司發展早期,仙童和德州儀器都獲得了來自美國軍方的大量訂單。軍方在六年內爲這兩家公司提供了高達 3200 萬美元的資助。然而,軍方資助是有條件的,不僅要求籤署保密協議,而且相關專利不歸公司所有。

諾伊斯深知不能過度依賴軍方訂單,於是說服公司董事會,在香港開設了海外工廠。

一方面,通過此舉降低芯片生產成本;另一方面,利用摩爾定律,將芯片價格大幅降低,定到了當時市場價格的零頭,以此提升產品的市場競爭力。

1965 年,時任仙童半導體公司研發總監的摩爾,受邀爲《電子學》雜誌 35 週年紀念刊撰寫稿件。此次撰稿的主題是預測未來 10 年半導體元件行業的發展走向 。

在稿件中,摩爾提出了集成電路發展與時間的指數關係理論。他指出,在價格保持恆定的情況下,每隔一年,單個集成電路內的元件數量便會翻倍 。這一觀點爲當時的半導體行業發展趨勢提供了極具前瞻性的預測。

到了 1975 年摩爾在國際電信聯盟 IEEE 的學術年會上提交了一篇論文,摩爾依據市場的實際發展狀況,對之前的預測進行了修正,將元件數量翻倍的週期調整爲每兩年一次 。這一經過完善的理論,被人們稱作 “摩爾定律”。

儘管從表面上看,摩爾定律似乎缺乏嚴謹的科學推導依據,然而在後續的歲月裏,無數的技術突破與產業進步,都在一定程度上遵循着摩爾定律所預測的軌跡前行,深刻影響了全球半導體產業的格局與發展進程。

20 世紀 60 年代初期,仙童半導體公司是硅谷的標誌性企業,爲美國的 “阿波羅” 飛船和 “民兵 -Ⅱ” 導彈等重大項目提供了關鍵的制導計算機和集成電路,在軍事市場佔據重要地位。

1966 年,計算機公司向仙童訂購的芯片數量接近軍方,仙童半導體公司逐漸擺脫了對軍方的依賴,公司年銷售額達到 2 億美元。

但當時給仙童投資的公司老闆按照約定用 300 萬美元收回了所有的股權,這一舉措導致仙童的所有精英再次陸續跑路。

隨後諾伊斯與戈登・摩爾、安迪・葛洛夫離開了仙童半導體公司,打算白手起家,再次開創一番事業。

三人一致認爲計算機存儲芯片是最有發展潛力的半導體市場,且這一市場幾乎完全依賴於高新技術。

於是,摩爾開始爲新公司命名,提出由 “集成” 和 “電子” 兩個英文單詞進行組合,象徵新公司將在集成電路市場上飛黃騰達。

1968 年 7 月 18 日,集成電路公司英特爾正式成立。諾伊斯和摩爾各出資 24.5 萬美元,風險資本家阿瑟・羅克出資 1 萬美元並募集了 250 萬美元投資(48小時拉到的)。羅克出任公司董事會主席,羅伯特・諾伊斯任 CEO,戈登・摩爾出任執行副總裁,公司在加州山景城正式運營。

微處理器的誕生與個人電腦革命

comeming soon:)

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com