很多同學預購了雷,因此如何避免買到不喜歡的遊戲是個問題。

先說個題外話,遊戲的銷量走勢分爲以下幾個階段。

第一階段:遊戲開放預購時熱度暴漲,隨後下滑

第二階段:遊戲發售前一兩星期因官方加強宣發,銷量再漲一波

第三階段:遊戲發售後熱度上升到巔峯

第四階段:遊戲第一次打折,熱度回升隨後下滑

第五階段:遊戲出DLC後,熱度回升→例如《往日之影》《黃金樹幽影》

第六階段:遊戲骨折,熱度暴漲→例如《戰地5》

(部分遊戲)第七階段:遊戲宣佈免費/限時白送→例如《PUBG》《永劫無間》

前面兩個階段都算預購,大家可以想想自己喜歡在哪一階段購買遊戲。有不少同學喜歡在骨折階段瘋狂buybuybuy,那麼恭喜你——

雖然我這篇文章是給預購玩家打預防針,但千萬別覺得買了10款一輩子都不會下載的1折遊戲,比預購了一個雷更賺,最起碼預購的遊戲還會下載體驗一下。

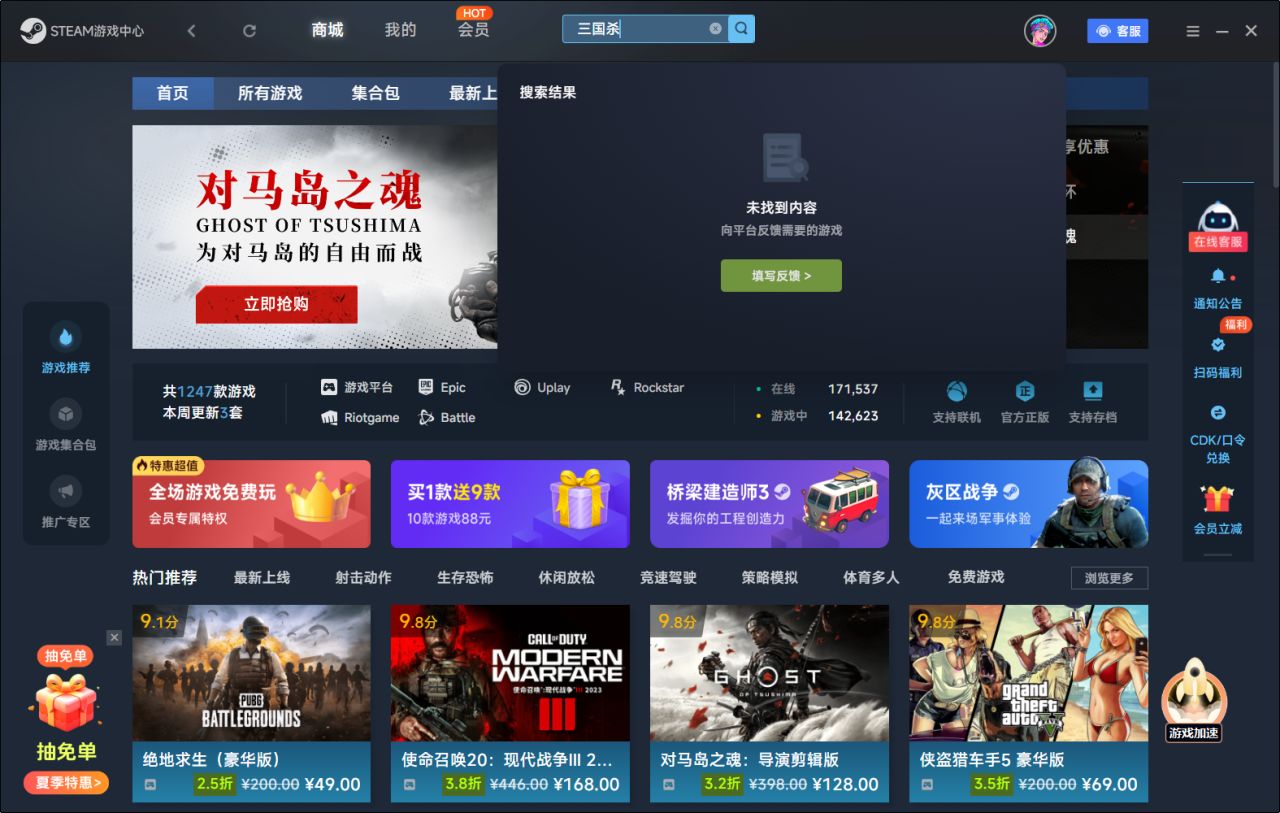

再扯一句,8.20之後可能會有不少新玩家(比如你從來不玩單機的親朋好友)去玩《黑神話悟空》,怎麼辨別真假?他要是天天玩騰訊遊戲那就直接WG買完事,其次你讓他搜Steam裏有沒有《三國殺》,沒有的是假的。

有5萬多紅彤彤好評就是真的,假如商店網卡了進不去多半也是真的。

回到正文。

垃圾遊戲分爲兩種:

①主觀上的垃圾遊戲:自己覺得沒意思,玩不下去的

比如有人覺得《博德之門3》是回合制/《荒野大鏢客》無聊/《巫師3》戰鬥手感差/《戰神》解密太多/《死亡擱淺》太拖……

遊戲對於玩家羣體來說,只有【相對優秀】和【絕對垃圾】,從來沒有【絕對優秀】的遊戲——這款遊戲適合任何人玩,不可能。市場調研組織Newzoo前幾年宣佈“全球遊戲玩家數量突破30億”,你見過賣30億銷量的遊戲嗎?沒有。除了《失控玩家》《頭號玩家》這類電影中出現全球玩家共玩一款的遊戲,現實中的網遊壓根做不到30億的玩家。

很多人吹鼓一款遊戲僅僅是因爲什麼MC評分高,什麼拿了年度……那現在還有很多人在玩植物大戰殭屍,玩紅警,像L4D2還有2萬多在線,那邊境看起來畫質高,現在有人玩嗎?沒有。

因此:別人喜歡的遊戲你不喜歡,關你錘子事,你喜歡的遊戲別人不喜歡,也用不着理他,別人亂吹的遊戲也不一定適合你,人得按着自己癖好來。

②客觀垃圾的遊戲:遊戲本身就帶點毛病

不一定非得是《咕嚕》《金剛》級別的產物,有些6-7分的遊戲也有不少瑕疵,但遊戲發售之前,你怎麼能判定遊戲的好壞呢?

所以不少同學說:我預購總是踩坑,恕我直言,預購本來就有不小的風險。

因此我認爲只有兩種玩家可以無腦預購

①粉絲

粉絲即使遇到垃圾系列作,也會便罵便玩。

②錢夠多

不到一千塊錢的遊戲罷了,現金流隨便填坑。

但有部分玩家經常喫癟,自己也不算很有錢,也不是這款遊戲或者廠商的粉絲,只是受到大風向吹鼓去預購了,買也不是正常支付——總去第三方買CDK。等到遊戲發售後發現跟預告不一樣,做不到一邊玩一邊罵,通常是摸一會就玩不下去了,CDK麼幾乎無法退款,就只能喫啞巴虧去論壇發牢騷了。

因此遊戲發售前,你最好關注三件事。

(1)遊戲的優化/兼容

去年的《浩劫前夕》橫空出史,IGN給這坨史打了1分。

有人問爲啥不是0分?因爲這款遊戲還能打開。最最起碼,你按【開始遊戲】有個程序在運行。

但是,你買的遊戲因爲各種原因壓根帶不動,最終不是顯存炸了或者內存爆了,動不動瘋狂閃退,那麼恭喜你連這1分都體驗不到。

這就跟一家飯館,好喫難喫喫了再說,它天天關門你喫啥呢?

我感覺不少同學總是在發售之後纔去看配置,這是個壞習慣。隨便搜下部分遊戲的好評率,就可以逆推玩家對垃圾優化/網絡問題/移植太差的痛恨。

《阿卡姆騎士》剛上Steam時,因爲優化太爛遭到差評轟炸。大夥現在看到的好評,完全是新玩家硬件夠好+遊戲內容硬拽回來的。

《荒野大鏢客2》當年steam首發時也是各種問題,也是通過遊戲內容強行拽回來的

老頭環首發時好評只有63% 褒貶不一,後面靠遊戲內容把好評拉上來了

問題不是什麼遊戲都能靠內容拽

SE的《Forspoken》,steam好評63%褒貶不一。這遊戲論魔法戰鬥實際還行,但優化一般。

②光榮的《臥龍 蒼天隕落》,Steam好評47% 褒貶不一

這遊戲最搞笑的是無論什麼設置什麼畫質,都會掉幀(喜歡我火燒洛陽嗎)

③光榮的《狂野之心》,steam好評48% 褒貶不一

光榮難兄難弟級別的好評,倆遊戲好評率加起來纔跟博得3一樣高。這遊戲還是一句話,內容是能玩的,但是什麼畫質都會掉幀,這玩意就讓人沒轍了。

④EA的《星球大戰 絕地:倖存者》,Steam好評 67% 褒貶不一

演出很好,優化一拖四

⑤EA的《不朽者傳奇》,勉強好評的臨界點,但評價太少也沒啥參考意義。

這遊戲的最低配置高達1070(8G),但推薦配置高達3080TI(12G)

⑥卡普空的《龍之信條2》Steam好評60% 褒貶不一,最低要求1070

⑦XBOX的《星空》steam好評59% 褒貶不一,年度配置真神,最低要求直接到1070TI了。

還有不少,不一一舉例了。

我們可以看到要求配置過高的遊戲無一例外會遭受差評——這是媒體壓根不會說的,因爲他們作爲這一行的從業者,有力大磚飛的顯卡很正常,就像IGN評測《鳴潮》那人:我用的是【高端遊戲筆記本】,一個聯想掌機,一臺IPhone12P(除了這玩意有點老)

什麼?許多人在玩《鳴潮》時有卡頓,我沒遇到啊。

當然我不是閒着沒事幹鞭屍一下《鳴潮》,我是比較震驚IGN都敢把這玩意寫進來,評測人甚至不知道庫洛爲啥發補償——媒體就算再專業,也代表不了所有人的意見。

所以各位在遊戲發售之前務必要看一下配置,假如最低要求都很高,要麼它畫質比《阿凡達》還好,要麼就是優化有問題。不要啥都不看就去買了,然後開始噴廠商,很多廠商只在乎你別退款,其他又不在乎。

其次,很多遊戲的最低要求是按1K30幀來搞的,千萬不要感覺自己過了最低要求就能爽玩了。而且就算你換了好的顯卡,大多數人也會升級屏幕,到頭來還是卡。

總而言之,優化好的遊戲低中高都能玩,優化一般的誰都坐牢。像4050筆記本玩《荒野大鏢客》《地平線》《生化危機4RE》開個2K沒問題,你玩《星空》試試?1K分辨率都穩不住。

不然看看近幾年的優化真神《鬼泣5》的評價?

要不再看看《龍之信條2》的評價?

程序都跑得難受,你還體驗啥遊戲嘞?

各位是搞不懂硬件的話,就多去人多的地方發帖問問自己的配置什麼水平,或者百度一下顯卡和CPU的天梯圖,你說本子就去看本子的天梯,有些卡是閹割的,有些卡比臺式強。

(2)遊戲的質量問題

還是一句話,遊戲發售之前沒人能知道是神作或爛作,只有發售後玩了才知道。

有時候一個遊戲的預告片,一手轉二手,三手轉四手,站街的都比這預告片乾淨,然後再扔到一個碼率很垃圾的網站,你能看出個啥?

還有就是盯着遊戲預告片尬吹的,就算是實機,你能知道官方後面會不會縮水?

雖然我看不出好壞,但是官方爲了造勢你需要當心這麼幾點,或者說當心這幾個公司。

①畫面宣發欺詐的遊戲

很多人吹育碧在WWD收購階段的遊戲很好,媽耶,縮水狗/BUG命/全境封縮,我沒記錯的話彩六也是縮的。

畫面這玩意呢,屬於遊戲能玩,但震撼感少了很多。

②內容宣發欺詐的遊戲

這個就比較討厭了,就是宣傳的內容沒有做進遊戲,玩家白期待了。

近幾年最大的莫非《賽博朋克2077》了。官方自己發的2018試玩中有一個類似局域網的東西,入侵後可以直接找到敵方所處區域,另外用技能對敵方小隊造成影響。這玩意雖然改成黑客技能了,但是黑客除了定位算個透視,其餘操作還是要瘋狂轉攝像頭,跟演示不是一個維度的能力。

還有帥P bao的螳螂刀爬牆,遊戲內根本沒有。

《最後生還者2》就不說了,捂嘴的壓根不是喬爾。

帶有嚴重開發問題的《最終幻想15》

2013年的E3演示是有王城戰鬥的,很多內容都刪沒了。遊戲成品除了結局回到了都城,根本沒有牆體戰鬥。

③DICE的遊戲

DICE的剪輯技術是世界上獨一無二的,他們能把很一般的遊戲剪地讓你想玩,因此——當心DICE。

首發玩家都知道,《2042》開頭的大廈硬像觸電的人,預告片的直升機把大廈都戳出洞了,DICE後面才把【大廈的玻璃可以擊碎】這玩意更新出來。

跟戰地2+2根本沒法比

④胡亂跳票的遊戲

有些遊戲動不動就跳票,官方都不知道爲啥跳票,反正就是拖。

像《全戰三國》這種還算正常,因爲2019年3月8號有《鬼泣5》,後面還有一個《只狼》,那麼跳2個月躲避一下風頭。別瞧不起鬼泣,當年兩星期200萬銷量,光榮賣一輩子的遊戲,總銷量就沒幾個破兩百萬的。

當然,完成度較高的遊戲會反向跳票,比如《刺客信條英靈殿》爲了避開《賽博朋克2077》,《博德之門3》爲了避開《星空》都提前一個月發售。

但是有些遊戲就莫名其妙了,《賽博朋克2077》對比今年的《碧海黑帆》完全是小巫見大巫。

此遊戲本是給2013年的《刺客信條黑旗》當DLC的,結果越做越亂,2017年就出CG預告了,2018年上E3了,然後我也不知道爲啥重做好幾遍,2024才發售。哪吒他媽要是懷了11年才生,李靖早去找小三了。

瞎糊弄了一地,成品也沒眼看。

另外今年還有個《潛行者2:切爾諾貝利之心》,雖然不瞭解這是啥遊戲,但我老聽到它跳票,建議悠着點。

⑤推倒重做的遊戲/開發組有換人的遊戲

像是《看門狗 軍團》本來挺正常一遊戲,重做給做廢了。

⑥開發時間太短的遊戲

開發時間長不一定出好遊戲,但是太短的就證明遊戲是邊角料湊出來的。

去年倒是有個例外:《如龍7外傳:無名之龍》,肯定有部分如龍粉不喜歡《如龍7》的回合制+外傳動作迴歸+聽到桐生得癌症+劇情還行等各種因素相加,導致這個邊角料遊戲銷量遠超預期。主要如龍系列的銷量目標也就百萬,開發時間太短對高銷量的遊戲傷害很大。

例如動視的IW/T/大錘這三個工作室無限循環,每組三年產一部COD,正好一年一部,基本就N+3地做。

比如完成COD13的IW,下一部就是COD16,這也是很多同學的年一遊,起碼它在2019年還是拿過年度最佳音效獎的。

但大錘組完成《使命召喚:二戰》(COD14),按理說應該去做COD17嘛,結果帶人離職+瘋狂吵架。

最終做《使命召喚:黑色行動4》(COD15)的T組,得一兩年之內完成COD17,所以17很一般。

之後大錘因爲人員變故成了小錘,其需要在爛攤子基礎上完成COD18,18就首發就有點災難了。

沒腦子的考DICK在離職前還要求一年一部COD,結果剛弄完18的小錘,又要去搞20,那直接一坨了。

所以大家知道4分怎麼來的吧,趕工趕出來的。雖然動視有點不思進取,但是下面的人非要做垃圾遊戲嗎,我覺得還不至於。當管理層沒腦子時,員工是無計可施的。

不過好消息是,T組做完COD17後,下一部是今年的COD21,神不神我不知道,但光從年份上來看不至於是趕工作。

實際上《戰地2042》通過推算也是開發原因。《戰地5》在2020年“艱難的決定”停止更新,結果21年《戰地2042》就出來了,一年多的救火能好到哪去?要知道DICE在《戰地5》(2018年)之後就出現了離職潮(老DICE員工去做《最終決戰》了),小DICE是不會用寒霜的。

總而言之,你要預購一款遊戲,最好像一個追星的腦殘粉一樣,去了解遊戲的開發進程/時間/成本,扒清楚才知道這是個啥遊戲。

就像2022年的XBOX發佈會上,陶德就說了不是無縫、會有黑屏,你看到這就應該降低對《星空》的期待,但很多人發售後才意識到這沒有《無人深空》的無縫。

所以毛主席說了:不打無準備之仗。遊戲發售之前你閒着也是閒着,多查點相關資料不是壞事。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[前瞻]八月20款新遊戲佳作預測推薦](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/07/26/76a1382516428481028de0416ec45a3a.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)