關於《我推的孩子》,大赤老師貢獻了一個很有意思的話題,那就是讓“擬社會關係”在魔幻現實的設定下產生了“社會關係”的可能性——動畫工房和高橋李依用了一個電影級(也確實是去日本影院上映了)的第一集展現了星野愛的魅力,然後從阿庫婭和露比成爲了她物理意義上的孩子,再把星野愛從他們身邊奪走。

這很棒,但最棒的是:這或許是粉絲與偶像建立“關係”(social-tie)最緊密的一種方式了。

初級的偶像崇拜大多與偶像的演藝活動相關,再接下來是日常生活,最終的理想結局大概是步入婚姻殿堂,發展不純潔的男女關係——但成爲偶像的孩子,是真真正正的血緣關係。

儘管我們在很多文學作品中聽過類似於“來世再做夫妻”這樣的臺詞,但是來世做你的孩子,實在是......斯巴拉西!

類《全網公敵》的玩法,消失的偶像與七個結局

可能你不一定有十分心儀的偶像,但是偶像文化的衝擊力確實是實實在在的——這大概是《我推的孩子》爆火的重要原因。

但這個題材其實在娛樂產品中並不多見,如果說到遊戲領域,近期上線的《消失的偶像》大概是難得的對其進行討論的遊戲——當紅偶像星娜神祕失蹤,爲了被狂熱粉絲開盒綁架?還是粉絲脫粉怒下殺手?

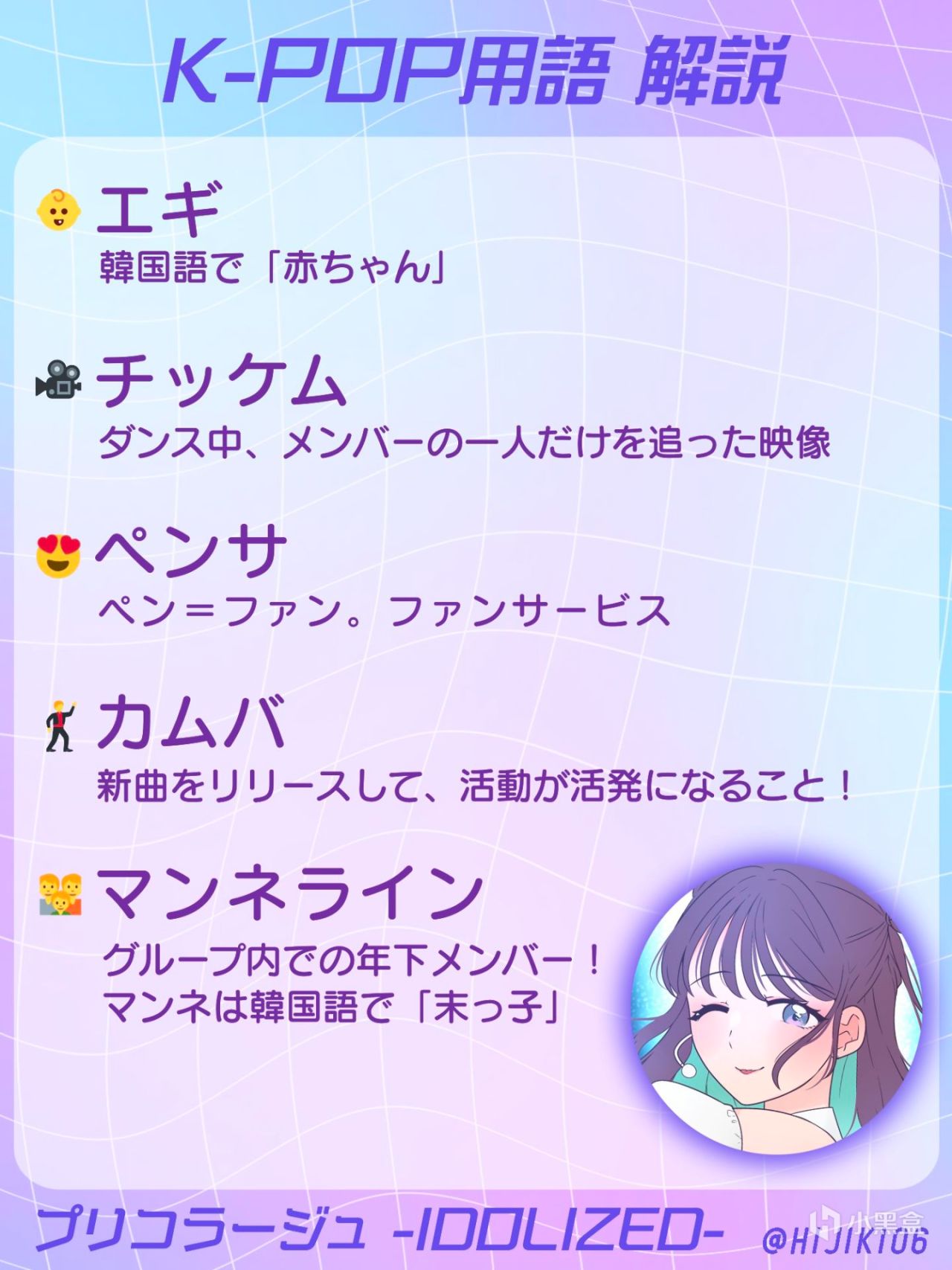

有趣的地方在於,這款遊戲使用了很多KPOP的用詞, 比如

“チッケム”的意思是:舞蹈中,只追蹤一名成員的影像;

“力ムバ”的意思是:重新演唱新曲,活動變得活躍!

如果是熟悉KPOP的玩家,大概對遊戲的故事會有更多的親切感。

我們的遊戲大致分爲兩個階段,第一個階段是調查取證。第二個階段相當於“解謎篇”,我們可以回顧遊戲過程中的幾個關鍵角色——思考他們在星娜失蹤過程中的角色是什麼,最終解開謎底,尋回“消失”的星娜。

不過問題可能在於:《消失的偶像》中玩法的設計程度欠奉,整體上游戲其實把大量的筆墨放在了“解謎”之後的通過各種對話選擇導向不同結局的文字冒險部分,解開一個對應的結局之後,在封面的牆壁上會出現對應結局的

在《全網公敵》中我們想要了解一個人,首先需要用瀏覽器去搜索他/她的名字,然後得出最直接相關的網頁,在其中獲取有用的信息——但是需要破解的有衆多消息,包括一個人的基本社保信息、電話號碼、住所、郵箱密碼、社媒賬號密碼(有的人還有小號),也就是說是一個“多對多”的信息檢索解謎過程;

不過在《消失的偶像》的偶像中,這個過程被相對簡化了很多——我們的信息來源基本就是從社媒中獲得的檢索詞,然後通過瀏覽器搜索,且搜索到的信息也不存在進一步的判斷甄別過程,因爲作爲“出口”的內容同樣也只有4項內容:星娜的基本信息、星娜失蹤之謎、誰在“開盒星娜”、以及最後(會劇透的)偶像身份之謎。

所以遺憾在於,《消失的偶像》的問題有挺多——短小的體量、類《全網公敵》但深度相對淺層很多的玩法、簡單的人物關係、不足以稱爲謎題的解謎......你從任何“遊戲性”的角度,都難言是一款足夠出色的遊戲。

但《消失的偶像》還是有很多自身的優勢,包括了粉色基調、讓人舒服的二次元畫風;一個十分現實性、挺有意思的題材選取,以及一個十分激發人探索慾望的“開盒”玩法——我們需要從星娜的社媒網頁開始,一步步挖掘出她的名字、團體、節目、學校等私人的信息。

以及,更重要的,可能是這個題材可以帶來的一些思考——

偶像與擬社交關係:鏡花水月的社會接納感

關於《消失的偶像》讓人思考的內容,讓我想到了同樣日本產的《主播女孩重度依賴》——在30天內爲網絡主播糖糖收集100萬粉,通過一段有養成內容的文字冒險故事,到達可能的多個結局。

《主播女孩重度依賴》同樣是一款“破壁”屬性十足的遊戲——我們上一次看到它的新聞,是前不久作者來上海蔘加2023 WePlay文化展,但迷路一度傳出“失蹤”的消息,最後徒步7小時才走回了旅店。

其實從玩法層面,我作爲一個遊戲老炮,(從了可以選擇一直做澀澀的事情)並沒有太理解《主播女孩重度依賴》從“玩法層面”爆火的原因:視覺上充滿了光污染、蒸汽波韻味的像素畫風、節奏感極強的電音、在上上個版本已經“退環境”的病嬌女主、部分讓人破大防的結局......

但這款遊戲用一種形象生動的方式,即主播糖糖、偶像星娜和百萬粉絲的關係,呈現了“擬社會關係”(Parasocial Relationships):

“擬社會關係”這個概念,最早由社會心理學研究者唐納德·霍頓(Donald Horton)和理查德·沃爾(Richard Wohl)在1956 年的一個研究中提出。

他們觀察到,隨着電視這類大衆媒體的流行,人們開始和電視中的人們產生互動的感覺。不少人感覺到有一種真實的社會關係,存在於自己和電視上的明星之間。

電視上的明星像是在對着自己說話,還會將電視中的人物當成自己真正的朋友。

Horton 和 Wohl 認爲,這是一種“單向社會關係的幻像”,他們用 Parasocial Relationships命名了這種關係。

王小波在《愛你就像愛生命》中寫到:“不管我本人多麼平庸,我總覺得對你的愛就很美”。——便是對這種擬社會關係中,大衆對於偶像感情聯繫惟妙惟肖的詮釋。

現實生活中,我們所有人都會尋求和其他人的連接感——“孤獨”會是一味殺死所有生活熱情的毒藥,所以人需要選擇與相同特質的人相處,先判斷哪個羣體最容易接納自己,認同自己,然後再根據這個羣體的標籤塑造自己,進而實現“接納自我”。

在快節奏的都市生活下,人類正常的“社會關係”被削弱,不拘束於物理位置的“擬社會關係”成爲了更好的代餐——只要基數足夠大,任何標籤都足夠聚集起足夠多的人,來實現一種“我不孤獨”的狀態。

那麼共同的愛好會匯聚足夠的“無主之人”,最大的來源便是“偶像”——她&他可以是體育明星、演員、歌手、主播或是管人......不過問題的來源大概在於——這只是一種鏡花水月的社會接納感。

因爲幾乎所有偶像,都會面臨一種割裂感——大衆面前是他們努力維持的、符合粉絲“理想自我”的形態,工作以外是那個無法安放的“真實自我”,讓一個偶像,以一己之力,維持千人、萬人乃至百萬人的認知,讓他們以自己爲中心形成接納與認同,這幾乎就已經註定了這種“接納關係”毀滅的結局。

所以星野愛在阿誇和露比的面前,被懷恨在心、認爲她背叛了的粉絲刺殺

所以糖糖會在“墳墓由我們二人一起掘好”結局中,向粉絲展示自己自殘的痕跡,隨後爲了報復他人而直播中自殺

所以《消失的偶像》中,我們同樣可能迎來那個,星娜在醫院中度過一生、或者強行復出被粉絲放棄的結局

在剛剛出去的新春賀歲檔,沈騰重燃了青春、賈玲找回了人生、雷佳音執行了正義。

但真正的生活往往不是這樣,網絡世界所建立起來的擬社交關係,美麗但易碎,但也許諷刺的點在於:身爲看客的我們,反而會記住那碎裂的瞬間......然後忘卻,就像那個“消失的偶像”一樣,人們記住的,只是被偶像化概念代表的符號,而已經忘卻了偶像名號之下,那個真實存在的人。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[快收藏]《三角洲行動》黑夜大壩打法分享,讓你把把百萬撤離](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/10/07/da697d73e04fbc32580f0b64234430ff.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)