阿凡達影迷不應錯過的3A大作

如果你是《阿凡達》的影迷,一定不要錯過育碧這款插入“卡梅隆五部曲”時間線的3A大作——《阿凡達:潘多拉邊境》,硬核目前玩到劇情42%進度,體驗下來第一感觸是潘多拉星球還原度極高,尤其是植被建模質量和覆蓋範圍真的很棒。

其次是劇情框架和《阿凡達:水之道》是相似的,而且個人大膽猜測一下:育碧有極大的概率會把未來的《阿凡達3:帶種者》、《阿凡達4:圖鯤騎士》和《阿凡達5:追尋伊娃》的彩蛋和細節隱藏一部分到遊戲中,畢竟開發商聲稱他們是看過《阿凡達》所有劇本的。

《阿凡達:潘多拉邊境》採用雪蓮花(Snowdrop)升級版引擎打造,支持AMD FSR 3.0和DLSS提升技術,這篇文章就用三款不同定位的N卡來測試一下性能,它們分別是RTX 4060 8GB、RTX 4070 Ti以及RTX 4090,三款顯卡分別就對應甜點級、高端以及旗艦,可以說很有代表性了。

顯卡和測試平臺介紹

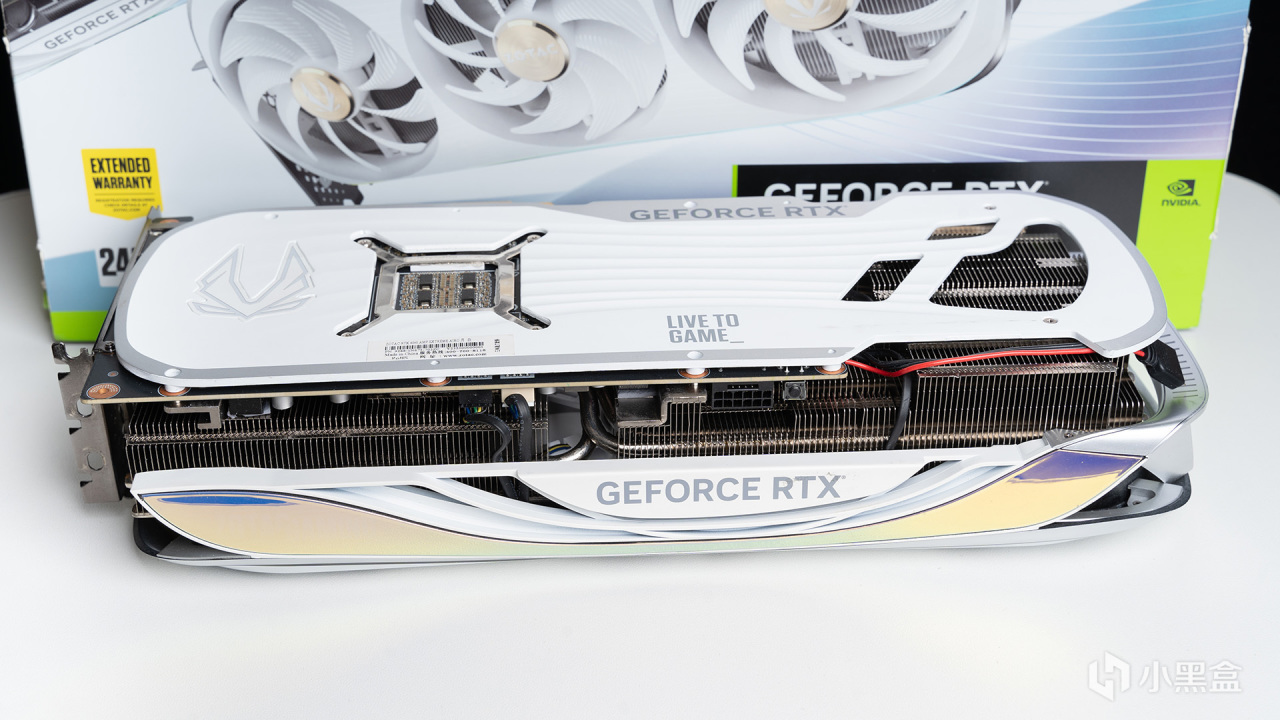

第一款顯卡是索泰RTX 4090 AMP月白,曾經是中國區的最強旗艦顯卡,外觀屬於純白+優雅風格造型,顯卡用料也很足,基於IceStorm 3.0打造的散熱體系——三枚11CM風扇+九根冰脈熱管+均熱板組合而成,當然目前它的定價也不是昔日的親民水平了,不過各位遊戲發燒友無需擔心,RTX 4090D大概率很快也會到來,穩住4K遊戲旗艦的地位是必須的,就看定價了。

顯卡肩部擁有特殊的全息SPECTRA 2.0 ARGB區域設計,這塊對稱的“彩虹橋”區域是採用電鍍工藝打造的半透明塗層,無論是靜態還是點亮,顏值看起來都很絕。側面中間位置是12VHPWR供電接口,而旁邊的黑色按鈕是可實現雙BIOS切換的。

第二款是索泰RTX 4070 Ti X-GAMING OC歐泊白,外觀上打破了固有傳統——採用塗鴉元素+幻彩(多重特殊工藝)歐泊白打造,散熱體系方面採用三風扇+大面積冰鏡底座+五根冰脈2.0複合熱管打造,標稱Boost頻率達到2640MHz,略高於NVIDIA官方設定。

側面視角能看到顯卡的ZOTAC LOGO信仰燈,支持1600萬色彩調節,靠近中間的位置是12VHPWR供電接口,最大可輸入600W功率,輕鬆滿足RTX 4070的285W功耗。背面是全覆蓋金屬背板,表面有和正面相同的塗鴉風格設計。

第三款顯卡是索泰RTX 4060月白OC,外觀採用流線造型+靚麗白色設計,並且風格偏極簡,很適合組建純白主機方案,顯卡內置了三枚暗影疾風扇葉,支持智能啓停功能,其Boost頻率達到了2505MHz,比NVIDIA官方設定是要高一些的。

側面區域,在顯卡靠前的位置擁有ZOTAC LOGO燈,支持1600萬調色,而顯卡供電接口是單8pin,而RTX 4060的標準功耗只有115W,輕鬆就能滿足。顯卡也配有全覆蓋的加固背板,在尾部區域做了鏤空通風處理。

這次測試整機使用的是微星MPG VELOX 刀鋒100R白色款,機箱風道經過優化,本身前置標配三枚風扇以外,內側也可以安裝風扇用於進風,頂部則是安裝360水冷的位置,除此之外機箱還擁有顯卡豎置、前置USB 3.2 GEN 2 Type C接口、6路ARGB控制器等賣點,是一款綜合素質挺高的機箱。

本次測試的處理器是Core i7-14700K,搭配的水冷散熱器是微星MAG CORELIQUID M360迫擊炮,水冷頭造型採用了MAG迫擊炮主板系列的硬核風格,水泵方案是微星自研的,配合微凸銅底設計,實測性能可壓制高端處理器無壓力。

既然測試顯卡涉及RTX 4090這款旗艦級產品,配套電源自然也不能拉跨,選擇的是微星MPG A1000G PCIE5這款ATX 3.0產品,用料和品質相當不錯,它通過了80PLUS金牌認證、採用全日系105°電容,配備原生12VHPWR顯卡供電接口,最高可支持600W,能滿足現今和未來的旗艦顯卡。

遊戲選項、畫質分析、DLSS/FSR對比和測試場景

配置一覽,CPU使用最新一代的Intel Core i7-14700K,確保把處理器瓶頸降到最低,內存方面開啓XMP配置達成DDR5 6000C34 16GB*2雙通道狀態,操作系統是最新Windows 11 23H2,NVIDIA驅動是546.33 Game Ready WHQL,上個版本的驅動文件描述表明了爲《阿凡達:潘多拉邊境》已做了相關支持和性能優化。

由於這款遊戲屬於AMD深度合作款,現階段是不支持到DLSS 3中的幀生成技術,只能使用DLSS的常規縮放功能,分爲超高質量、質量、平衡、性能以及超級性能五種模式,縮放模式可使用固定和偏向兩種方式,分別就是對應原生和動態分辨率。不過對於N卡來說,當然可以使用FSR 3的幀生成技術,效果也是不錯的。

遊戲的預設畫質分爲低、中、高和超高四檔,自定義情況下擁有超過20個選項可調,而這款遊戲還支持光線追蹤全局照明(RTGI)、光線追蹤陰影和光線追蹤反射技術,涉及光追層面較深,個人是覺得在開發層面已經完全嵌入光追了,除了預設低畫質以外,其他檔位都是默認開啓光追,只是不同程度而已,具體是太陽接觸陰影、鏡面反射、擴散反射以及包圍體層及質量這四項會涉及光追。下面我們通過一些實機畫面,來分析一下游戲畫質、DLSS/FSR和不同程度光追的差異。

這款遊戲的植被效果極其精細,隨便在叢林裏面尋找一顆大樹,你會發現其表面的苔蘚視覺效果是很清晰的,尤其大晴天的時候,有一種以假亂真的錯覺,這種驚豔的體驗上一次還是在《孤島危機1》中才有。

其次是植被的覆蓋範圍極廣,這不僅僅是指地面上,而且還涵蓋天空中——存在大面積類似張家界的奇石,這些奇石羣你可以通過坐騎飛上去,降落在上面又是另一片植被美景,除此之外,通往上層平原的路也是相當驚豔,遊戲對潘多拉星球有着極高畫質、完整的還原水平。

人物、動物建模精細度也是不錯的,仔細湊近能看到栩栩如生的毛髮以及皮膚紋理,算是延續了《孤島驚魂》系列的強勢優點,畢竟都有打獵機制,能傳承就是自然的事情。

不過有一說一,這款遊戲的水體效果還是不太行,反射效果有點渣,物理效果也別指望有多真實,和精緻的植被形成強烈反差,其實也能理解,畢竟這是開放世界遊戲,所有東西都是高水準性能優化也難把控。

2160P原生TAA截取

2160P FSR 3超高質量截取

2160P DLSS超高質量截取

2160P DLSS質量截取

2160P DLSS平衡截取

2160P DLSS性能截取

這款遊戲原生抗鋸齒是TAA,在使用RTX 4090的情況,按照畫質最好順序排列從好到壞是這樣的:DLSS超高質量>DLSS質量=TAA抗鋸齒>DLSS平衡=FSR 3超高質量>DLSS性能,所以對於N卡來說,追求畫質和幀數兼得可以考慮DLSS質量,而最大化幀數保持一定畫質水平可直接選擇FSR 3超高質量了,因爲它帶有幀生成提升是非常誇張的。

預設超高畫質(光追選項最高)

預設超高畫質(光追選項最低)

光追程度高低對於這款遊戲畫面影響是很大的,畢竟遊戲中存在大量的植被、各種山體、洞穴等各種複雜物品,這些都會顯著影響光線效果,能看到上述畫面對比裏,兩種光追情況形成的陰影完全是不同的。而如果你想自定義優化光追選項,個人建議從太陽接觸陰影和擴散反射這兩項着手,因爲效果差異更大,其餘兩項其實比較難察覺。

《阿凡達:潘多拉邊境》是自帶Benchmark基準,對於硬件測試愛好者來說也是一個完美的跑分軟件,基準內置了戰鬥、天空和森林植被三段連續不同的測試場景,時長總計90秒,能充分考慮到實際遊玩情況。

基準測試結束後還提供詳細的CPU、GPU以及幀數圖表數據,非常人性化,每一款顯卡均測試兩遍,取正常數據的平均成績,測試的兩種畫質分別是預設超高(光追選項最高)和超高(光追選項最低)

三種分辨率下兩種畫質的幀數表現

1080P分辨率,對於RTX 4060來說,個人是推薦直接把畫質拉滿的,因爲原始幀就達到了平均49fps,無疑是直接上DLSS超高質量,而追求高刷可犧牲一點畫質使用FSR 3能達到平均104fps。RTX 4070 Ti兩種畫質原始幀均能達到100fps以上,是一種比RTX 4060更激進的方案。而對於RTX 4090來說1080P意義不是特別大,除非你的顯示器高於240Hz。

2K分辨率,RTX 4060的8GB顯存和性能都會被制約,最好的方案當然是開啓FSR 3,拉滿畫質情況下還能達到平均68fps。而RTX 4070 Ti則適合入門高刷方案,是否開光追對於流暢度影響不是特別大(感覺不出來)。至於RTX 4090性能發揮還是很猛,基本表現和1080P不存在太大的落差感,即便是開啓光追,使用DLSS超高質量也能達到平均132fps。

4K分辨率當然就只剩下RTX 4070 Ti和RTX 4090了,前者追求畫質和幀數並用的話,個人建議可使用無腦拉滿+DLSS質量檔的方式,而追求高刷就把光追降到最低,然後開啓FSR 3即可滿足入門需求。而RTX 4090的性能表現在4K也很強悍,兩種畫質藉助DLSS都能達到入門高刷水平,開啓FSR 3甚至可飆升至200fps左右,簡直是恐怖如斯。

結語

如果你能接受《阿凡達:潘多拉邊境》育碧罐頭式開放世界的玩法,那麼它那精緻無比的潘多拉星球場景、高度遵循《阿凡達》原作IP設定的賣點是絕對值得一玩的,至於優化方面,遊戲並沒有因爲畫面精緻而拉跨,反而能看出對主流顯卡也是友好的,像主流1080P分辨率,RTX 4060在無腦拉滿畫質情況也能滿足不錯的流暢度,RTX系列顯卡強烈推薦使用DLSS技術或者FSR 3(幀生成)來提升遊戲體驗,如果覺得本文推薦不錯,麻煩大家支持一個,謝謝。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com