主板是計算機內部最大的一個部件,計算機所有的信息都要通過主板來進行處理和傳送,同時主板還承擔了各個部件的固定、輸入/輸出的控制、電源的傳輸等功能。

在一臺計算機裏,主板安裝了計算機的主要電路系統,並具有擴展槽和插件,一般爲矩形電路板,也就是長方形,一般有BIOS芯片(後續會講到,是電腦的最基礎的系統)、輸入/輸出(I/O)控制芯片、鍵盤和麪板控制開關接口、指示燈插接件、擴充插槽等。而擴展插槽主要有連接硬盤的SATA接口、M.2接口,安裝CPU的CPU插槽、內存插槽、主板電源插槽、CPU供電接口、CPU風扇電源接口、顯卡插槽等。

華碩TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 重炮手主板,說白了就是AMD的B級遊戲板

CPU插槽

CPU插槽就是主板上安裝CPU的專用插座,根據主板芯片組所支持的CPU的類型不同,主板提供不同的CPU插槽。

一般來說Intel方面的CPU一般是無針式、觸點式的,即和主板的接觸面沒有針腳只有觸點,而AMD的大多和Intel不同,是有針式的,最早的CPU都是有針的,插在主板上的插槽上,但是由於CPU的針腳很脆弱,Intel的針腳在一段時間後就被取消了,這樣的取消雖然有意義,但也沒有意義,因爲CPU針腳的風險被轉移到了主板廠商上,如果主板的CPU插槽針腳不小心剮蹭到也同樣需要返修,但主板廠商都指着藍廠喫飯,敢怒不敢言。但彼時AMD的市場佔有表現不佳,無法和Intel一樣取消針腳,現在AMD的最新七代CPU同樣和Intel取消了針腳,改爲觸點式針腳了,風險轉移大法。

需要注意的是,無論是AMD還是Intel的CPU,一般每過兩代甚至一代左右就會換一次CPU插槽,以強行提升主板使用規格,否則過老的主板和新CPU很容易出現跨代後新老工藝不同導致的衝突,這是爲了和主板的芯片組支持的CPU相匹配的結果,在跨代使用的時候會需要更新BIOS來解決老主板不認識新CPU的情況(也同樣是爲了更新供電等BIOS方案)。

只是所謂的更換插槽以強行提升主板使用規格這一說法有時候頗有牽強之意,畢竟Intel在AMD萎靡不振之時確實有強買強賣的嫌疑。

——所以購買CPU,尤其是老CPU時一定要注意查看CPU的型號和主板能否匹配。

內存插槽

內存插槽用於安裝內存條,主板所支持的內存種類和容量都由CPU決定,目前內存條多以DDR4和DDR5爲主,其主要外觀差別在內存條上有一個防呆缺口。通常主板會提供2或4根內存條,內存插槽的數量越多說明主板的內存擴展性能越好。在主板上有四根內存插槽時通常建議插第二、第四個。現在市面上流通的主板通常都支持雙通道(雙通道後面內存會講到),來組成雙通道內存架構。

SATA/M.2接口

SATA接口插槽是七根引腳設計,用於連接硬盤、光驅等設備。設備採用的是點對點連接。即一個接口插槽只能連接一個存儲裝置(通常來說就是硬盤)。

M.2接口同樣用於安裝硬盤,只是M.2沒有連線,主板直接與設備接觸,速度比SATA的接口快很多,SATA通常連接的是固態硬盤或者機械硬盤,而M.2由於形式所限只能使用固態硬盤,且SATA的固態和M.2的固態還並不相同,SATA的硬盤大概是一個四方方的手機大小,而M.2固態硬盤更像一個大號綠箭口香糖。

擴展插槽(PCI-Express)

擴展插槽絕大部分人用來安裝顯卡(所以一部人直接叫它顯卡槽),少一部人用來安裝天線網卡、聲卡,還有爲了提升速度而開發的PCIe接口的固態硬盤等設備,擴展插槽的數據傳輸速度非常快,現在PCIe 4.0 將上一代(PCIe 3.0)的數據傳輸速度從每通道 1GB/s 提高到了每通道 2GB/s,在 16 通道的配置中爲用戶提供了總共 32GB/s 的數據傳輸速度。 此外,與上一代的 8GT/s 相比,PCIe 4.0 可以提供每通道16GT/s 的速度。 每一代新的PCIe 都會使上一代的數據傳輸速率和單通道帶寬翻倍,這爲新的、更快的 PCIe 設備鋪平了道路。

其實早期還有一種叫PCI的擴展插槽,只是在PCIe的更新換代後逐漸消失不見了,它和PCIe的最主要的外觀差別就是PCI沒有防脫卡扣,PCIe有。你仍可以在一些很老的主板上見到它。

PCIe通常還有長度差別,最常見的就是PCIe×1和PCIe×16,它們最主要的差別就是帶寬(就是最大數據傳輸速度)和外觀,都是用來作爲“擴展”使用的,有點像生活中常見的USB接口或者Type-C接口,屬於機箱內部的板卡擴展專用插槽。顯卡使用的就都是一般情況下最長的PCIe×16,聲卡網卡則多數使用PCIe×1,也有使用PCIe×16的。

I/O背板接口

I/O背板接口是計算機與外部設備連接的插座集合,通過這些接口可以連接鍵盤、鼠標、顯示器、音響、網絡、攝像頭、移動硬盤、打印機等各種設備。常見的接口有PS/2(鍵盤鼠標接口)、USB(通用拓展接口,主要用來連接音響鍵盤鼠標等)、HDMI(連接顯示器的輸出接口)、RJ45(常見的網絡接口)等,這些接口的具體情況後續會講。

以上就是關於主板的常見數據接口。

然後簡單提一下主板芯片組,主板芯片組是主板的靈魂,它的性能和技術特性決定了主板可以和什麼樣的CPU搭配,也決定了內存傳輸性能和磁盤傳輸性能。老的主板芯片組就是由南橋和北橋構成的,而如今只剩南橋一個了,南橋負責與低速率傳輸設備之間的聯繫,比如它負責USB、聲卡、網卡、網絡適配器、SATA設備還有外置無線設備等一系列設備的溝通、管理和傳輸,當然一個南橋肯定不能獨立實現這麼多的功能,還是需要和其他芯片合作才能讓低速設備正常運轉。

另外有一個小知識,主板上有一個CMOS的東西,這個東西是存儲BIOS的數據內容的,當你進階時超頻結果電腦超到完全無法開機,又或者出了其他奇怪的bug是和硬件底層的數據高低有關的,可以找到一個紐扣電池,把它從卡扣裏摳出來放電,五秒後再放進去,就可清除BIOS的數據,可以正常開機了。

主板的型號

主板的型號是英特爾與AMD在聯手主板廠商後推出的針對不同用戶推出的不同價格的主板,這些主板的差別基本上就是散熱和擴展插槽、擴展接口的不同。

Intel與AMD芯片主板

Intel/AMD的主板最常見的有三個等級,H/A、B、Z/X(前者是Intel後者是AMD),具體到型號就是H610主板/A620啊、B650/B550主板啊、Z790/X670主板啊等,這個是前綴,當H/A打頭時,說明這是一個最差但完全能用的主板,適合預算不高的人羣,而B板則是中等級的主板,適合有預算但不需要很多人羣,也是賣的最多的板子之一,Z/X板則是高端型號,在散熱、拓展、外觀(尤其是RGB)與H/A、B系列的板子在外觀上有天壤之別,尤其在超頻方面有得天獨厚的優勢,很多超頻都是在Z/X系列板子上超的,如果你問我主板的三個分級到底對核心功能有沒有什麼影響,我的回答是幾乎沒有,你如果一不在乎拓展性二不在乎超頻,那低端和高端沒有任何區別,能有多少不同呢?

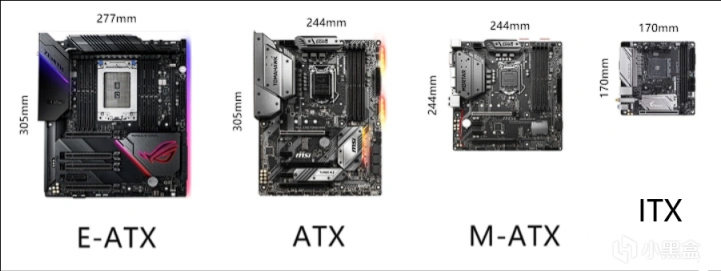

另外還有一個小細節,主板和機箱是有大小號差別的,比如主板有E-ATX、ATX、MATX、MINI-ITX(下面統稱ITX)等型號,從前到後依次是由大到小,市面上大多就這四種型號最常見,大致可譯爲加強型、標準型、緊湊型、迷你型,E-ATX就是加強型,是通常情況下擁有最大擴展接口、擴展插槽的主板,標準型的ATX就是所謂穿衣服的XL級別的,擁有的擴展接口較多,滿足一些對擴展有剛需但不多的用戶,中號就是MATX,是大多數人需要的那種型號,這種型號有擴展,但不多,基本上圖一樂,但是偶爾需要的時候能有,足夠打遊戲、PPT辦公等人羣使用。ITX就是迷你型的主板,這種主板僅有最少量的、能保證電腦使用的接口,主要是爲了便攜性,ITX的機箱通常也會做的特別小,相比於較多的ATX機箱,ITX機箱幾乎是接近ATX的四分之一,所以ITX的擴展性約等於0。而相對大小的,機箱也是有這種的分別,但大的機箱大多都能支持小的主板,但小的機箱……肯定放不下啊啊啊啊太大了真的放不下啊啊啊求你了ITX真的放不進去ATX板子啊啊啊啊啊啊

好了,以上就是我個人關於主板的全部講解了,我一個人肯定沒辦法講的夠細夠準,希望大家能在評論區糾錯指正,也希望大家能多多支持,點贊充電轉發關注,每次看到你們的點贊有足夠的稿費才能激發我寫文的動力,非常感謝大家的支持!#我的硬件配置單#

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com