蛇自從誕生之初一直就被人類視爲一種神奇的生物。

- 無手無腳但是移動迅速,身體纖長但是充滿力量,其中部分還有着致命的毒液。

- 自古以來,蛇一直是人類進行二次創作的對象,特別是在中國古代對蛇更是有一種特殊的情懷。

- 上有蛇能化蛟化龍一步登天,下有白娘子和許仙悽美的愛情傳說,可謂“上得廳堂,下得廚房”。

- 在這點上明顯西方傳說遠不如我們,不僅美杜莎沒有老公,連西幻的巨龍原型都是蜥蜴和恐龍。

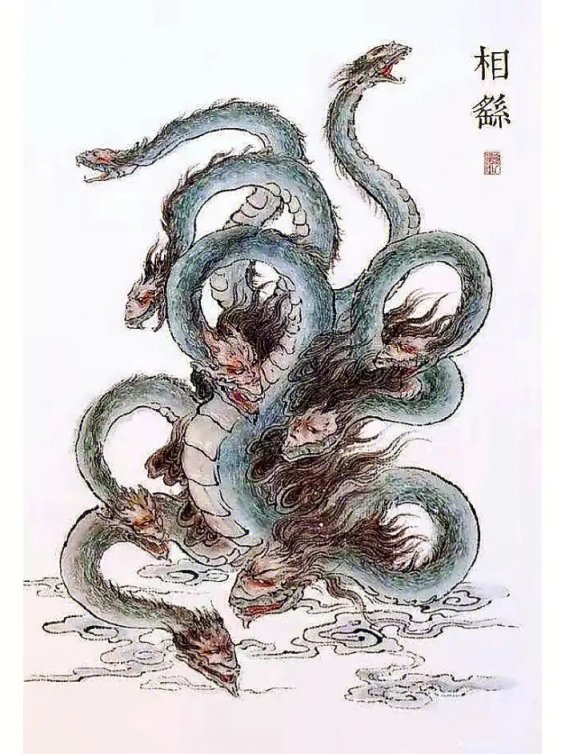

相柳

《山海經·海外北經》:共工之臣曰相柳氏,九首,以食於九山...相柳者,九首人面,蛇身而青...

- 相柳,山海經中記載的中國傳說神話中的大蛇,有九個頭,其毒液和血液都十分腥臭,喜歡吞食泥土和人類。

- 在各種藝術作品中,相柳都被藝術加工爲兇惡的蛇神,然而實際上這位蛇神的原型是海里的魷魚。

- 九個頭對應魷魚的十條頭足,擅長噴水、喜棲水底則是對應魷魚的生活習性,另外魷魚身軀狹長也能被誤認爲是蛇身。

- 很有可能是漁民出海捕魚後,在遠海偶遇巨型魷魚,口口相傳後成爲傳說。

- 另外,說到相柳不得不讓人聯想起另一傳說生物:九嬰。

根據《淮南子·本經訓》記載:焦禾稼,殺草木,而民無所食。猰貐、鑿齒、九嬰、大風、封豨、修蛇,皆爲民害。

這裏的九嬰形象和相柳幾乎一模一樣,但是注意:

- 其一九嬰並不是蛇,《淮南子·本徑訓》明確記載:九嬰,水火之怪,爲人害,北狄之地有兇水。

- 其二,淮南子比山海經要晚,很有可能是後人根據相柳的形象加工而成。

燭九陰

《山海經.大荒經》:西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神,人面蛇身而赤,……是燭九陰,是謂燭龍。

- 燭九陰也是中國生活傳說中的蛇神,後世更多稱其爲燭龍,其本身明確描寫爲“人面蛇身”,所以本質上就是一條大蛇。

- 燭九陰有一個顯著特徵就是睜眼爲白天,閉眼就是黑夜,這種能力在《仙劍奇俠傳四》中被加工爲掌控生死。

- 而除了山海經外,屈原的《楚辭》,西漢劉安的《淮南子》等大量古籍中都提到了燭龍的形象。

- 人首蛇身是非常經典的女媧伏羲形象,雙目晝夜則對應太陽的日出日落,所以推測燭龍就是遠古時期生殖崇拜+太陽的結合體。

巴

《山海經》:“西南有巴國,又有硃卷之國,有黑蛇,青首...巴蛇食象,三歲而出其骨,君子服之,無心腹之疾。

- 巴蛇,中國傳說中的大蛇,古籍對其的記載爲青、黃、黑三色的巨蛇,因爲產自西南巴國故稱其爲巴蛇。

- 我們不難發現,對於巴蛇的描述非常類似於今天的蟒蚺,不論是青黑黃三色外表,產自西南(今四川雲南一帶),能夠吞食大象的傳說,都是蟒科和蚺科蛇類的特徵。

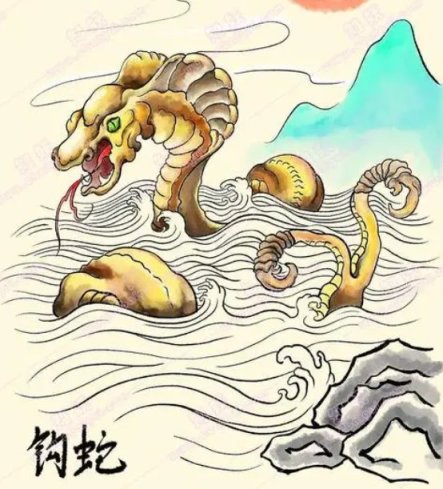

鉤

《續博物志》卷二:先提山有鉤蛇,長七八丈,尾末有岐,蛇在山澗水中,以尾鉤岸上人牛食之。

- 鉤蛇在山海經和水經注中均有記載,形容爲一種20米左右的水生大蛇,尾部如鉤子狀,利用鉤子襲擊捕食岸上的生物。

- 和上面幾位相比鉤蛇就顯得非常普通,就連原型都較難考證。

螣

螣蛇,中國古代神話中一種能飛的大蛇,六大神獸之一:東木青龍、南火朱雀、西金白虎、北水玄武、下土勾陳、上黃騰蛇。

- 在詩經爾雅,楚辭九懷,鬼谷子上卷,淮南子等多部古籍中均有提到。

- 另外在中國天文學上,螣蛇是北方玄天室宿下的十一星官之一,下掌二十二星。《晉書·天文志》記載:“騰蛇二十二星,在營室北,天蛇也,主水蟲。”

- 而螣蛇實際上其實就是蛇元素更多一點的應龍,兩者都生雙翼,在中國古代蛇和龍本就是一家。

除此之外中國古代傳說中還有不少小蛇,比如山海經中所述的肥遺、鳴蛇、化蛇等等。

結語

- 另外國外神話中的巨蛇也不少,比如海德拉、八岐大蛇、耶夢加得、阿波菲斯、烏洛波洛斯等等。

- 我們不難發現,中國神話傳說對於的蛇形象相比西方明顯要偉光正許多。

- 直接原因就是生殖崇拜的影響,女媧伏羲被設定爲人首蛇身,加上中國龍和蛇的親密關係,導致我們的傳說中很少有類似《聖經》中惡毒陰暗的蛇形象出現。

- 而這和現實中大型蛇類蟒與蚺的原本棲息地有關。亞洲地區是上述大型蛇的主要分佈區域,在歐洲美洲少有分佈。

- 古人在野外很容易被這種神奇的龐然大物震懾從而產生敬畏之心。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com