這篇文章其實憋了許久,主要是前幾個月忙得騰不出手考究資料,加上我懶(bushi,現在終於有機會能填上這個坑了,寫此文的原因很簡單,想讓和我一樣在還是小屁孩或者其他時期第一次接觸現代戰爭系列的玩家回憶起當時帶來的震撼,同時想讓不瞭解的新玩家知道COD的現代戰爭系列(MW)對整個FPS乃至遊戲業界有着怎樣的意義,順帶介紹並說明我爲何一直看好老IW——如今的重生工作室。

注意,內含MW的劇透

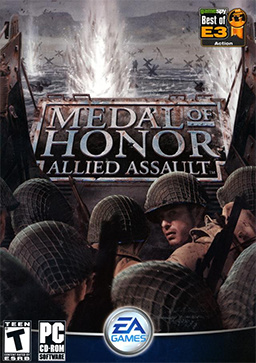

一切的開始——Infinity Ward與COD的誕生

一開始FPS這個遊戲類型在上世紀九十年代誕生時,其主題無非就兩個字:“社保!”,《毀滅公爵》,《Doom》,《德軍總部》等等“老古董”將這個主題體現得淋漓盡致,其中的劇情演出幾乎可以忽略不計,裏面的角色更多是荒誕,無厘頭的,直到《榮譽勳章:聯合襲擊》的問世,要知道在這之前沒有FPS嘗試過電影化敘事,它算是喫螃蟹的第一個人,2001年E3展亮相時,IGN編輯直呼“簡直是用第一人稱視角看《拯救大兵瑞恩》”。

本作的開發工作室2015之前並無什麼亮眼的作品,可以說就是個小作坊,但這其中有兩位日後的關鍵人物,Vince Zampella和Jason West,作爲這部作品的設計師,二人爲其賦予了靈魂,可雖然這部榮譽勳章賣了三百萬份,2015員工的待遇卻沒有提升,這讓包括這兩位設計師的員工們非常不滿,於是他們直接繞過上級,去跟EA談後續榮譽勳章的續作,也因此離開了2015成立了一家新工作室——Infinity Ward。但EA因爲他們不願來EA在洛杉磯的工作室上班後直接取消了協議,老東家2015還要狀告IW。此時他們便找到了隔壁的動視,動視答應幫他們搞定官司,同時也讓IW保持了創作自主性。

Jason West,爲《榮譽勳章:聯合襲擊》提供了重要的技術支持,天才程序員,7歲學編程,15歲就在大學裏用《Doom2》的多人聯機代碼把1980年的街機遊戲《鴕鳥騎士》改成了聯網遊戲

於是IW開始製作了類似於之前他們的榮譽勳章作品,當然不能再用《榮譽勳章》這個名字了,於是乎《使命召喚》這個被提了出來,有意思的是,COD1之前一開始的內部項目名叫“榮譽勳章殺手”,事實證明它確實做到了,相比起榮譽勳章裏的單打獨鬥,COD1裏的由衆多npc營造的戰場氛圍和電影化腳本敘事實實在在地超越了自己的前輩,在美軍,英軍,蘇軍之間的戰役切換新鮮感拉滿。因此COD1在2003年拿了一堆遊戲媒體年度遊戲獎項,爲動視帶來了2.92億美元的收入,動視也直接將IW收購,之後的幾部遊戲都由當時的T組進行開發來填補新作空檔期,銷量與質量雖不及初代但也還算不錯。之後IW自己的COD2在畫面和劇情演出上更上一層樓,商業成績上的優秀讓動視認識到COD已經成了招牌,於是採取了2個製作組交替開發的模式保證COD更加“年貨化“來狠狠地恰米。

T組,算是動視的知名打工仔了,直到參照COD4製作出COD5後才證明了他們的實力,我更喜歡他們的黑色行動系列,特別是從COD7的冷戰風格到COD9的未來戰爭風的突然轉變給我的印象很深,哦對,還有他們的殭屍模式

可此時的IW對二戰題材已經感到了厭倦,他們想做一部不被歷史題材限制的作品,一部題材更加現代的作品,儘管動視認爲做二戰題材的打槍遊戲會更穩一點而否決了IW兩次,但在IW兩部作品傲人的成績下還是給IW開了綠燈,動視不知道的是,他們的這個決定讓FPS的里程碑就此誕生了。

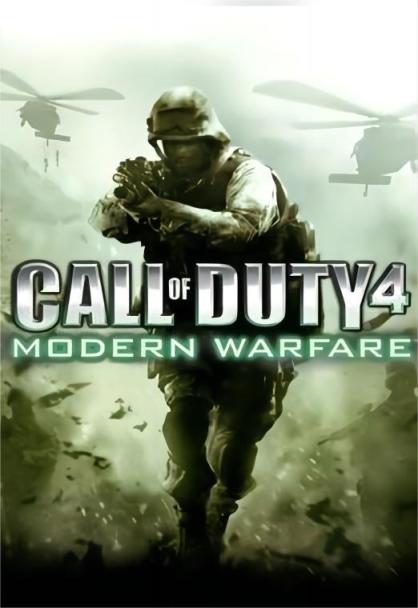

COD4——FPS界的降維打擊

COD4絕對可以說是FPS界殿堂級級別的作品,它展現出在當時IW遠超業界的製作理念和製作水平,視角放到了現代,脫離了原先FPS的二戰審美疲勞,雖然單人模式流程較短,但每一個關卡都經過精心設計,將現實中的戰場體驗與Gameplay平衡地恰到好處,就比如在新手關結束後的第一個任務”不留活口“SAS小隊突襲船隻的關卡,在雷雨天從一開始的步步爲營到最後的船隻爆炸後的逃出生天,凸顯出專業性的同時也讓玩家射了個爽,這經典的設計讓如今的新MW2都在學習這種關卡,再比如經典的”雙狙往事“,npc會對玩家採取的行動做出不同的反應,當玩家放棄潛行硬剛時,npc會教訓玩家,當玩家瞄向錯誤的方向時npc會提醒該往哪糾正方向,還有趴地上靜靜等待敵軍經過,大量的觸發腳本堆砌起來的代入感讓人身臨其境,影響了後來諸多遊戲對劇情演出的設計,堪稱關卡設計的教科書,劇情上劇本雖然很簡單但扣人心絃,大量的電影化敘事豐滿了劇本也在一次次演出中豐滿了人物,塑造出像"老不死"錢隊普萊斯,”肥皂“這些有血有肉的角色。以上這些點在當年足以稱得上是對FPS界所有遊戲的降維打擊,這絕不僅僅是因爲換了一個題材那麼簡單。

“雙狙往事”的關卡設計足以載入史冊

2007年,COD4在一堆經典之作中像《光環3》,《刺客信條1》,《孤島危機1》殺出重圍,成爲第一款銷量破千萬的COD作品,其多人模式在2008年的一月甚至Xbox Live的在線人數超過了《光環3》。此時的IW是才氣大,脾氣也不小,他們在這部就隱晦地表達了動視把自己IP給T組開發的不滿,最後結尾字幕的rap就唱到“這是IW的第三部作品”,一股瞧不上T組開發的COD3的味233,暗示這纔是第三部COD作品。動視也和IW達成了一系列有利於IW的條約,IW也正式確認爲動視的主力梯隊之一,此時的IW可謂是風格無限,而他們將繼續書寫傳奇,給大夥接着來個大的。

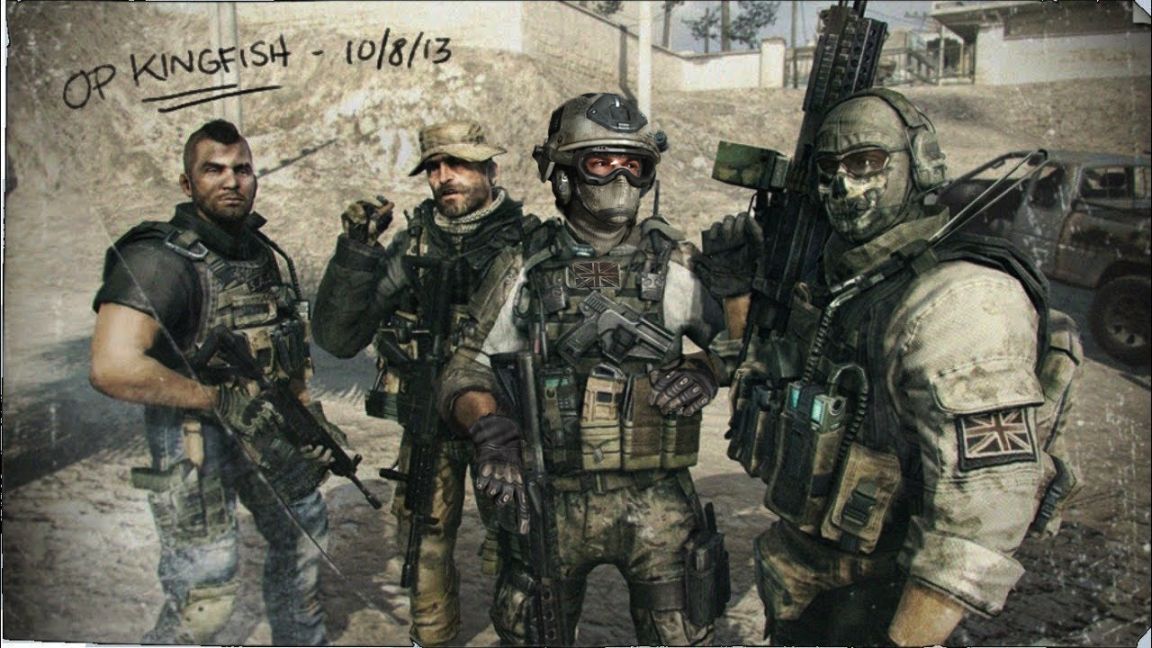

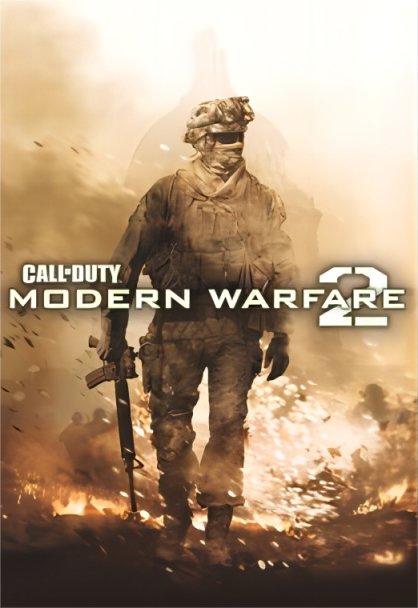

COD6——老IW巔峯之作

冷知識:COD4和6的封面模特都是老IW老員工Mark Rubin一人擔任,目前他負責的項目是育碧的《不羈聯盟》

2009年初,IW公佈了他們的最新作品——COD6MW2,或者直接可以叫它現代戰爭2,如同諾蘭的蝙蝠俠三部曲中的第二部的電影標題沒有了“蝙蝠俠”的字樣,取而代之的是“黑暗騎士”幾個大字,而現代戰爭2用事實證明它如同黑暗騎士一樣是大師之作。

我心目中COD6的名場面之一

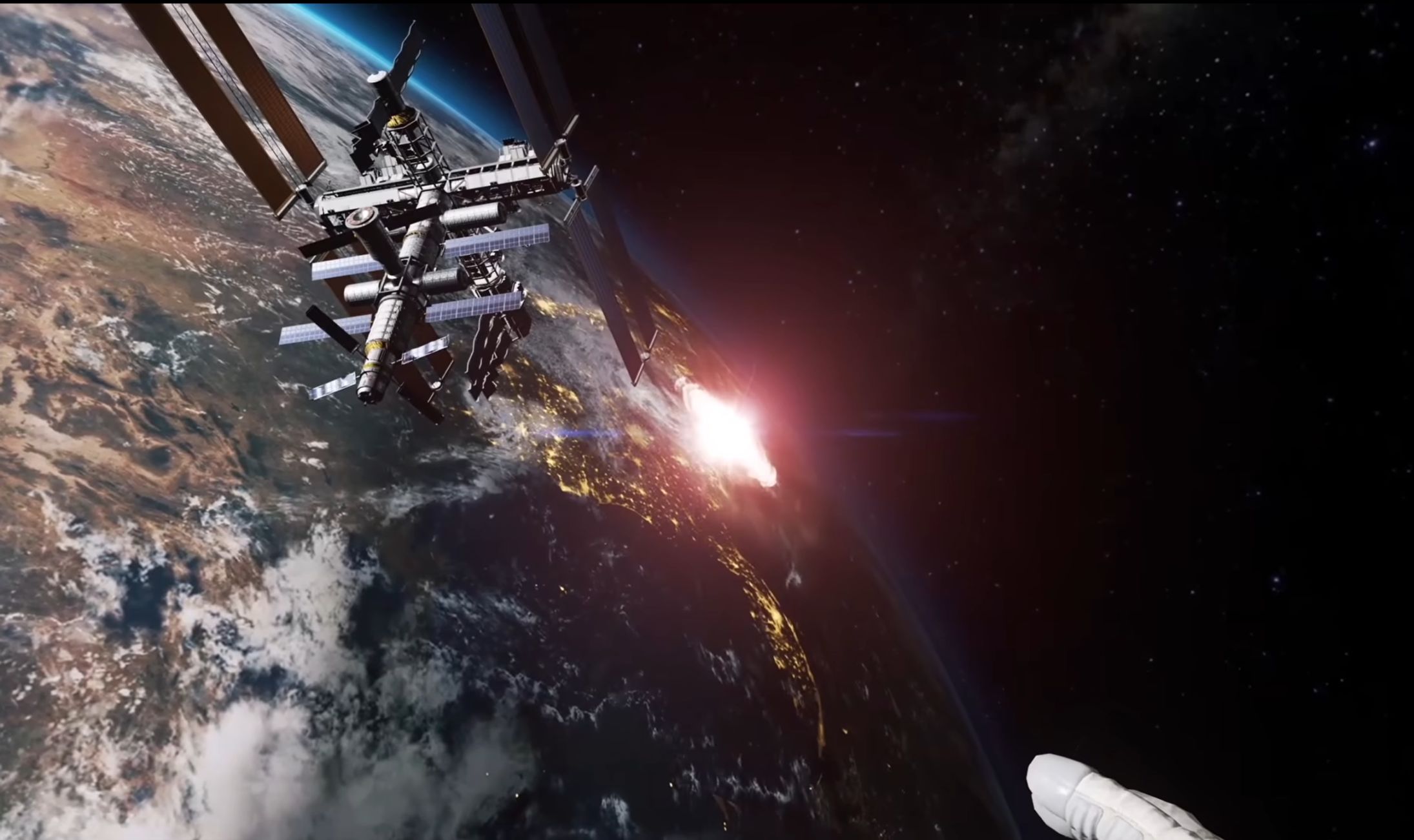

COD6是老IW集大成之作,在繼承了前作的所有優點的同時將場面的種類,規模,數量都更進一步的提升,從雪地到外太空,從天上到地下應有盡有,我至今依稀記得在大規模EMP部署後同時展現出太空和地表發生的狀況給我幼小的心靈深深的震撼;劇情上的衝突進一步升級,大鬧古拉格營救錢隊,經典的“不許說俄語”關卡,俄軍空降美國本土,謝菲爾德背叛小強和幽靈,錢隊和肥皂追殺謝菲爾德,在最後的那一飛刀完美釋放了玩家的情緒;關卡設計依舊是代入感和Gameplay完美結合,如同“雙狙往事”的俄軍基地的雪地潛行關和“肥皂”讓玩家啓動炸彈的倒計時,里約日內盧的巷戰追捕,油井鑽塔的滲透潛入;人物之間的衝突與矛盾不是非黑即白,讓人物塑造有着進一步的提升,這些再配上當時頂尖的畫面效果和漢斯·季莫超神的配樂,讓COD6大有超越前作之勢。COD6一發售就創下多條記錄,在24小時內售出了470萬份和3.1億美元的營收,之前的紀錄保持者是R星的GTA4的430萬份,一個月後COD6就售出了1500萬份,COD6發售時正值2008年開始的全球經濟危機,但這依舊無法阻擋玩家的熱情,央視當年都還爲此報道過。

老IW無疑用MW系列兩部作品奠定了自己在FPS界的王者地位,影響了一衆FPS都來創作自己的單人戰役,對遊戲業界而言也開始更加重視電影化敘事爲遊戲帶來的正面效果,一直到如今的新IW其FPS老大哥的地位可以說依舊無法被撼動(順便一提,我對新MW的劇本和人物塑造相當不滿),但此時的IW與動視之間的矛盾越來越大,以至於在COD6的最後Stuff環節IW用了五分鐘通過博物館展覽的方式介紹了團隊成員,而對動視那邊的人員則只用了45秒的時間就一遍過完,這些都暗示了接下來這對冤家會有着不愉快的事情發生。

衝突爆發——COD8的開發和老IW的重生

因爲CODMW實在過於賺錢,所以動視又急急忙忙地催着MW3開工,但根據動視和IW之前的協議,CODMW系列想出續作必須得到IW的點頭同意,於是動視找到IW的兩位頭頭,上面提到的Vince Zampella和Jason West,跟他們協商只要出了MW3那IW獨立也不是不可以,結果協商到一半,估計是動視覺得他們敬酒不喫喫罰酒,他倆突然有一天被叫去了總部,被律師告知他們因爲“不當行爲和失信”要被調查,一個月後在2010年3月份,二人因爲莫須有的罪名被開除,震驚了玩家和IW,接着第二天動視就宣佈一個新的工作室加入到COD開發中,這就是由老版《死亡空間》開發組Visceral Games的兩位資深成員建立的大錘工作室,這一切看起來似乎是蓄謀已久的透析!因爲當時的動視CEO是鮑勃·考迪克。

這位嘛。。。懂得都懂

動視的另一個打工仔,除了COD8我對他們的作品無感233

但Vince和Jason沒有認慫,馬上就與動視在法庭上扯皮,期間IW的員工力挺兩位頭頭們,有部分員工和他們一起訴訟要求動視賠償損失,此時一些公司發現了挖人的機會,派人與他們洽談,像育碧,THQ(如今查無此人,悲),還有EA,而Vince和Jason的要求很苛刻,像什麼工作室保留IP所有權,母公司不得干預創作等等,THQ和育碧無法接受,只有EA答應了,EA答應的很大一部分原因是當時的CEO想改善自家品牌的印象推出了一系列計劃幫助獨立遊戲開發商做遊戲,於是雙方達成和約,在2010年4月成立新工作室“重生娛樂”,隨後老IW近40名老員工跟着二人一起進組,開發一款連概念都沒有,預算3000萬美元的遊戲,此時的老IW雖然官司纏身但也迎來了自己的重生。

回到COD8,在剩下的IW員工和大錘工作室的通力合作下,2011年11月COD8MW3正式發售,雖然COD8與前幾作相比沒有明顯的變化,失去了以往系列中那股創新進取的勢頭,但它依舊憑藉着傲視於業界的水準爲系列畫上了句號,其中也不乏大錘工作室自身的亮點,例如除了系列人物增加對金屬小隊等一系列其他人物羣像的細緻刻畫,還有着系列最好的結尾關卡——塵歸塵,土歸土。COD8也是我個人第一個遊玩的MW系列作品,玩了不下10次的我至今對有些臺詞都記憶尤新,由於和前兩作相比COD8顯得平平無奇,以至於被許多玩家低估,但客觀來說,COD8還是達到了前幾作的水準,只不過顯得更四平八穩了一些,相比COD6的結尾配樂,我更喜歡COD8的,至今是我最喜歡的配樂之一。

COD的MW系列毫無疑問每一部都是經典之作,其創始人IW對整個遊戲行業有着深遠的影響,如今三部曲的傳奇已經結束,而老IW的傳奇仍在進行,他們會證明成就老IW自己的不是COD,而是老IW自己。

重生之後——“天上掉下來個泰坦”和接手星戰

我們都知道重生後來的第一款作品是泰坦隕落(TTF),可當時的重生是在一番艱難探索後才找準了開發方向,同時因爲Vince和Jason深陷官司無法過多關注遊戲開發,許多需要他倆拍板決定的事一拖再拖,加上在遊戲引擎上的一通糾結,這讓從MW2一開始意氣風發的老IW員工們如今變得士氣很低迷,直到負責美術相關事務的Joel Emslie搭的一個實體模型讓重生找到了開發方向——機甲FPS,之後終於決定用起源引擎的它們搞出個demo給EA看,EA表示可以,但十四個月的時間它們做的出來嗎?畢竟之後光一段平淡無奇的12分鐘流程重生就做了6個月,於是重生內部開始討論是否該直接砍掉單人只留多人,與此同時Vince和Jason與動視的官司也終於結束,雙方庭外和解,和解條約是什麼我們無從得知,但至少重生還活着。

Vince Zampella,從IW時期一路走來,重生目前的領頭人

員工們積累已久的不滿也至此發泄在了Jason身上,畢竟在員工眼裏每次要讓他拍板的時候他一拖再拖去處理官司,他就是拖慢開發進程的最大原因,可Jason也知道如果官司處理不好,那不僅僅是賠錢那麼簡單了,所以這讓後者一度心灰意冷,在TTF開發決定多人與單人戰役結合並且開發步入正軌時,Jason選擇了離職,在離職郵件裏寫道他相信今後衆人會取得更大的成就,兩大創始人之一就這樣離開了,而Vince仍然帶着團隊繼續前行,此時的它們不奢求做到超過MW2,但求能把遊戲做出來,就這樣2014年,經過了3年,TTF終於艱難地誕生了,有別於市面的機甲大戰加上高機動性的人物射擊模式讓TTF收穫了好評,雖然這跟它們想做的類COD遊戲有所差距,超過CODMW那更是不可能,但重生還是慶幸遊戲做出來了,銷量對於一個新IP也非常不錯。

對你沒有看錯,絕命毒師裏的“小粉”還拍過TTF的宣傳片

TTF發售後沒多久重生就開始了TTF2的開發,可以說這是繼承了老IW精神的一款遊戲,沒有了官司和其他亂七八糟的矛盾,重生終於將自己當年的所有想法在TTF2中一一實現,是近5年裏FPS關卡設計和劇情人物最強的一部作品,是真正的"IW式“作品,但EA好死不死將TTF2的發售日放在了《戰地1》和COD13之間,兩大FPS頂級IP直接活活夾死了TTF2的銷量,讓Vince還在採訪中抱怨EA的狗屎決定(當然沒這麼直接233),EA此時也順勢徹底收購了重生,所以有陰謀論懷疑EA這樣定發售日就是故意的,藉此壓低價格收購重生。之後重生依靠依託於TTF世界觀的APEX狠狠地爲EA撈了一筆米,APEX當時火到啥程度,讓EA因爲《戰地5》而下跌的股票又漲了回去,72小時內就突破了1000萬玩家大關,讓我這個非常討厭喫雞的人都玩過一段時間,如今APEX除去首發時氾濫的外掛問題也是在穩步更新。

至於星戰,早在2014年重生和EA就和盧卡斯影業方面有接觸,當時的重生招兵買馬吸引了一大批能人志士,其中就有從索尼聖莫妮卡工作室負責過《戰神3》的Stig Asmussen,雖然盧卡斯影業方面不希望它們做絕地武士方面的遊戲,但Stig還是說服了它們,之後由他負責的2019年的隕落的武士團和今年的倖存者又一次證明了重生的實力,給了EA一點小小的單機遊戲震撼。

如今重生終於被EA重視,雖說TTF3因爲TTF2的銷量遙遙無期但好歹Vince在今年4月份還說想做TTF3,星戰倖存者爲之後的故事進行了很好的鋪墊,這幾年隨着COD作品的推出我終於弄清了:我從來都沒有真正喜歡過COD,我喜歡的是老IW高超的遊戲製作水準和總給玩家帶來驚喜的流程體驗(所以我很喜歡COD17)。這個FPS的先驅自開創了FPS的里程碑後在遊戲史上留下了自己的傳奇,它用實際行動告訴我們,一個遊戲製作組從來不會被題材,類型所限制,限制它們的只有自身的實力和是否有着開拓進取的精神。

———————————————————————————

圖網侵刪

參考資料:

維基百科

B站貓哥@瘋貓MadcatClan的視頻

《APEX締造者重生娛樂的前世今生(上) IW與COD的誕生》

《重生娛樂的前世今生(下)泰坦天降與APEX英雄的故事》

Geoff Keighley撰寫的《The Final Hours Of Titanfall》

《星球大戰絕地:隕落的武士團》幕後採訪視頻

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com