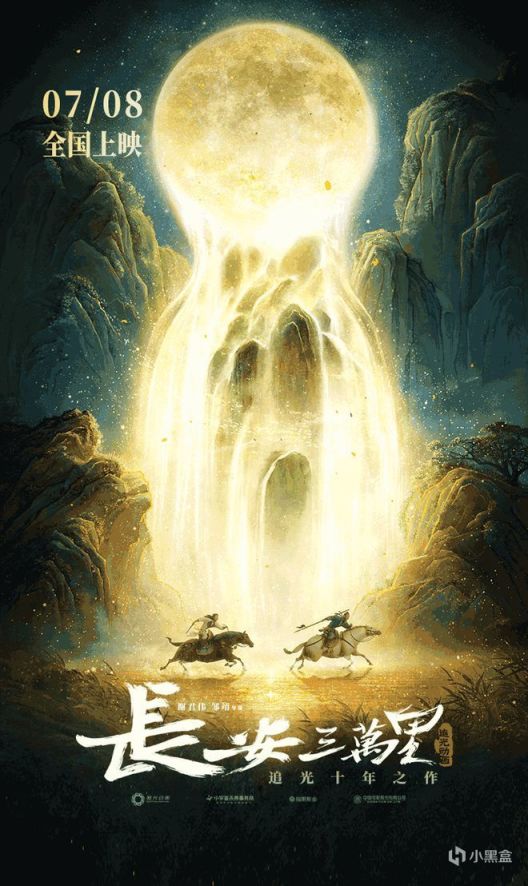

最近新電影《長安三萬裏》上映,簡略分享下個人感受。

7分的誠意之作,但這片子賺錢了會鼓勵市場多向這方面投資具有破局意義,所以加一分8分。

劇情設計上,太像小學“看詞造句”了,用高適把每個知名事蹟比如太白救郭子儀、汪淪贈、將進酒等縫在一起。明白導演太想把大唐所有名家都拉出來亮個相,貪多但又嚼不爛,羣像文戲沒弄好。失敗的問題全給李白的放浪形骸做陪襯,前面的戲份李白這人設早就立住了,何必再拉這些名家做陪襯,就長安宴席哪一場戲來說,賀知章、王昌齡、岑參等就露個臉,念他們一句知名的詩就這樣完了。大唐盛世的詩情錦繡、百花綻放表現得極差。但崔十二的人物刻畫的就很好,懂得讓李白讓戲給崔十二展示空間。

這其實是編劇團隊經典文化底蘊薄,不知道如何去刻畫其他名家,看到吳道子和張旭出場的時候,我多期待能展示出他們的風采,結果是背景化處理,典型就是沒底氣去做,張旭出場兩次,人設刻畫也是跟李白一種方式來,就不能把他的放浪的形象塑造弄在寫字上嗎?

除了李白和高適,其他人都只是工具人,大唐文化盛狀非李白一家,但表現的方式只是抬具皮囊上來,冠上名字出來很空洞。尤其是浪費了王維和杜甫,詩佛王維電影裏只是面相似佛,人物形象卻只是內向社恐,杜甫浪費的最嚴重,說句難聽的,連他作爲李白頭號粉絲那種狂熱勁就沒烘托出來,安史之亂之前登高的“會當絕凌頂,一覽衆山小”和之後登高“艱難苦恨繁霜鬢,潦倒新停濁酒杯”這麼好的對比都不用,(反正你電影時間線是混亂的)就高適簡單一句帶過。服了

全電影唯一讓我共鳴到,創作團隊真正表現出詩的意境就兩處,一處崔十二唸詩,一處是將進酒,將進酒表現屬於全電影最佳亮點了,真切感受到太白謫仙人的風範。

此電影政z文化塑造極其淺薄,好的作品能讓孩子看表面,大人看門道,而不是孩子看熱鬧,大人看兒戲。這電影最大兒戲就是政治戲,最大的敗筆也是通過程元振對話來引出李白,我當時還以爲是在李白跟永王混被抓後,來調查高適做政治審查,後來一看不是啊,已經是唐代宗了,程公公的是來調查高適軍事行動的戰略意圖和動機,怎麼問也不會問他跟李白的過往(開場表明時間763年,762年李白就去世了)人物動機割裂很敗筆沒圓好。

而且最後決戰的時候,高適口號是“爲了長安”,我人傻了,不該是爲了大唐嗎?合着你就只爲首都是吧

再狠狠吐槽下,程公公就一個劇情工具人,演得跟政z白癡一樣,有時候爲了跟觀衆解釋一些“行卷”名詞,高適口頭還要對程公公進行解釋,這可是跟李輔國搞擁立,搞die張皇后一派,後期搞政變的狠人。

藝術創作不是不允許你虛構人物事件,爲了劇情而讓步的,比如《大明王朝1566》,但問題就是,劇情一旦沒做好,只會讓知道歷史人物事蹟的羣體很不爽。

當時看到李白找李邕行卷的時候,我就知道要拉胯,爲了後面長安宴席李邕出場不安排這場過節戲,“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里”也就淺淺哼吟,後面“世人見我恆殊調,聞餘大言皆冷笑,宣父猶能畏後生,丈夫未可輕年少”差哪點了,不給念,救郭子儀的時候李白已經是全國頭號大v,也是李白的面子救了郭子儀。

但《長安三萬裏》也屬於領路人只是沒有郭帆那般才華但也是普及詩歌文化重要的一步,並在這個領域以身試水,能鼓勵後人來創作更好的作品

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com