地犀鳥屬Bucorvus

是一種犀鳥科的非洲鳥類,多發現於赤道以北。

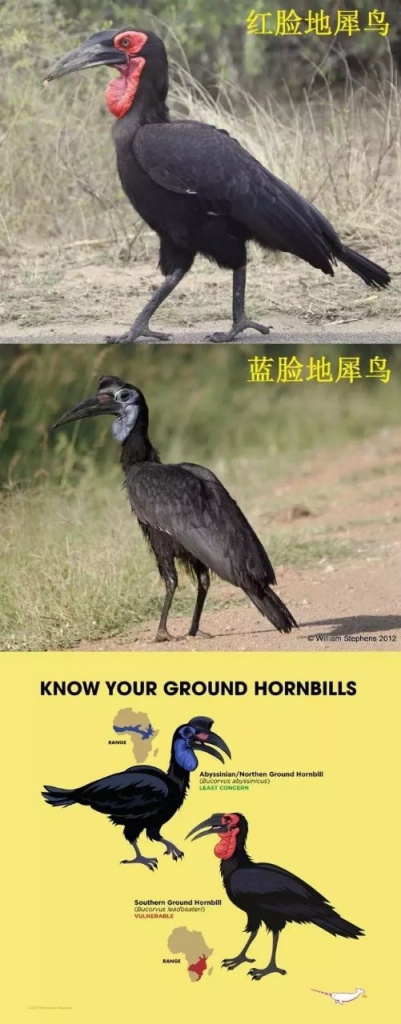

地犀鳥是犀鳥中體型最大的。現存共有兩種,簡單來分辨就是:

leadbeateri:紅臉南方地犀鳥(下文補圖)。

↑abyssinicus:藍臉北方地犀鳥。

藍臉北方地犀鳥也被稱爲阿比西尼亞地犀鳥。

(顧名思義,紅的是南方,藍的是北方。

具體如何區分,後文會講到)

當然,本文主要介紹的還是這位藍臉的:阿比西尼亞地犀鳥。

分佈:

阿比西尼亞地犀鳥主要分佈於撒哈拉以南非洲北部,例如毛里塔尼亞南部、埃塞俄比亞、索馬里西北部、肯尼亞西北部和烏干達等國家。

它們生活在稀樹草原、普通草原、亞沙漠灌木叢和岩石地區等開闊的棲息地。

更喜歡相對便於覓食的矮小植被環境。

該物種棲息的地區通常比南方地犀鳥(紅臉的)的首選棲息地更乾燥。

首次描述:

1780年,法國博學者:Georges-LouisLeclerc,ComtedeBuffon,首次描述了阿比西尼亞地犀鳥。

外貌:

阿比西尼亞地犀鳥是非洲犀鳥中體型第二大的物種,僅次於體型稍大的南方地犀鳥,即紅臉地犀鳥。

有性別二態性,雄性的面部皮膚混合了藍色和紅色,而雌性的面部皮膚則完全是藍色。

是大型鳥類,主體羽毛爲黑色。在飛行中,它們的翅膀上會露出一大塊白色斑塊。

平均高約90~100cm,重約4kg。

阿比西尼亞地犀鳥有一個又長又彎曲的強力喙,又黑又長。頂部有一個短的開放式黑色“盔甲”,雌性相似但較小。長着長長的睫毛,可以保護眼睛免受傷害。

最初,人們認爲阿比西尼亞犀鳥平均要比南方地犀鳥大。但後來公佈的標準測量結果,表明這個結論是錯誤的。

恰恰相反,南方物種實際上要稍大一些。

如何區分:

北部和南部地犀鳥可以通過喉嚨皮膚顏色和頭部盔甲形狀的差異來區分。

雄性北部地犀鳥的喉部皮膚呈藍色和紅色,眼睛周圍有少許藍色,雌性的眼睛和喉嚨周圍只有裸露的藍色皮膚。

南方地犀鳥在這兩個部位只有裸露的紅色皮膚,以及更小、更完整的盔甲。

北方地犀鳥的上頜骨底部有一塊淡黃色斑塊。

如圖:

生活習性:

是晝夜性動物,白天十分清醒和活躍,晚上則棲息在樹上。

阿比西尼亞地犀鳥通常成對或成小羣,在地面行上走。

成羣的地犀鳥擁有5.2~259.0平方公里的領地。通常是步行巡邏領地,不太願意飛行,在受到威脅時更喜歡邁開腿逃跑。

通常只有在受到重大驚嚇時纔會起飛。

雌性和雄性經常會在一起二重唱。在圈養環境下,它們可以活到35~40歲。

飲食方面:

北部地犀鳥主要是肉食性的,它們的喙十分強健有力且鋒利。

一隻犀鳥一天最多可行走11公里,它們會撲向並喫掉它們遇到幾乎全部的動物。

飲食包括各種各樣的小型脊椎動物和無脊椎動物,例如野兔、陸龜、蜥蜴、蛇、鳥、蜘蛛、甲蟲和毛蟲等。

會挖蜂蜜喫,偶爾還喫腐肉,很少喫水果、種子和花生等植物物質。

阿比西尼亞地犀鳥是“機會主義者”,經常跟隨有蹄類動物羣和森林大火方向,以忙着逃離的慌張獵物爲食。

該物種的天敵包括大型食肉動物,例如豹子。

繁殖方面:

阿比西尼亞地犀鳥是一夫一妻制。

繁殖季節在其分佈範圍內各不相同,例如:西非種羣在6~8月繁殖,尼日利亞和烏干達種羣在1月繁殖,肯尼亞鳥類最晚在11月繁殖等。

它們喜歡在大樹上築巢,麪包樹和棕櫚樹樁是首選。也曾被記錄在其他類型的洞穴中築巢,包括人造洞穴或者岩石洞穴。

雌性會在大約五天內產下一兩個蛋,每個蛋的孵化需要37~41天,在此期間,雄性負責爲孵化中的雌性提供食物。

殘忍的生存之道:

新孵出的小犀鳥重量約爲70g。

雌性會在產下第一個蛋後就開始孵化,這樣先孵化的幼鳥會比後孵化那隻先發育。

第一隻孵出的小犀鳥將會瘋狂搶食奪取營養,以第二隻發育不良爲代價快速生長,而第二隻出生的小犀鳥通常會在四天左右被餓死。

最後喫的飽飽的長到350克。

當倖存的幼鳥長到21~33天大時,母親會離開巢穴,開始幫助丈夫提供食物。

阿比西尼亞地犀鳥對它們的後代投入了大量精力,羽翼豐滿的幼年犀鳥通常將與父母一起生活長達三年。

它們的繁殖速度很慢,平均每9年才能成功撫養一隻雛鳥成年。

彩蛋:

在一些地區,北方地犀鳥因頻繁攻擊窗戶上自己的倒影而打破窗戶,被當地人們當作是厄運的象徵,從而被捕殺。

保護現狀:

由於當地人的大肆捕獵,以及人類對自然環境的破壞,犀鳥們的棲息地面臨嚴重的喪失和退化問題。

它們的種羣數量已經開始迅速下降,世界自然保護聯盟IUCN將其列爲了易危系列。

反正看起來就不好惹啦!

我是奇怪的bot,我們下期再見~

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com