論說起筆者聽音樂的歷程,說長也不長,說短也不短,前端從一開始老一輩收藏的CD機、iPod / iPod touch、手機電腦、到後來的便攜播放器和“小尾巴”,後端從原來的路邊攤有線耳機、“蘋果原裝”、beats、“降噪豆”、大耳、音響到所謂的HIFI耳機,我的體驗其實一直都處在中端以下甚至在某些巨佬面前談不上中端,技術硬實力也比不過貼吧裏的那些老大哥,就連現在玩播放器和耳機也是在與好兄弟和認識的前輩的指導下,一步一步開始“燒錢”。但是我可以爲大家簡單介紹一下其中較爲淺顯易懂的入門經驗和所需要的瞭解的東西,以及分享一下自己的一些心得,來幫助大家判斷自己是否真的有必要入圈,或者是是否入門即止。

(事先聲明,我也只是淺懂的小白玩家而以,有講得不對的、不全的地方歡迎朋友們在評論區補充,也可以討論討論自己的喜好以及看法)

說起HIFI,其中我們最容易接觸到的應該就是音源了吧,畢竟網上資源或者是來自各個流媒體裏的hires音源已經不是什麼很稀罕的資源了。那麼,怎樣的資源纔可以被稱之爲hires呢?

在這方面,我們不需要知道得太多,只需要能區分或心裏有個數就行。我們低端玩家較爲常見的音頻就那幾種:DSD(SACD)、WAV(PCM)、FLAC、ALAC、M4A、MP3、AAC。在此我們可以依據音質,大致把他們分爲3個層次:

DSD

WAV、FLAC、ALAC

AAC、MP3

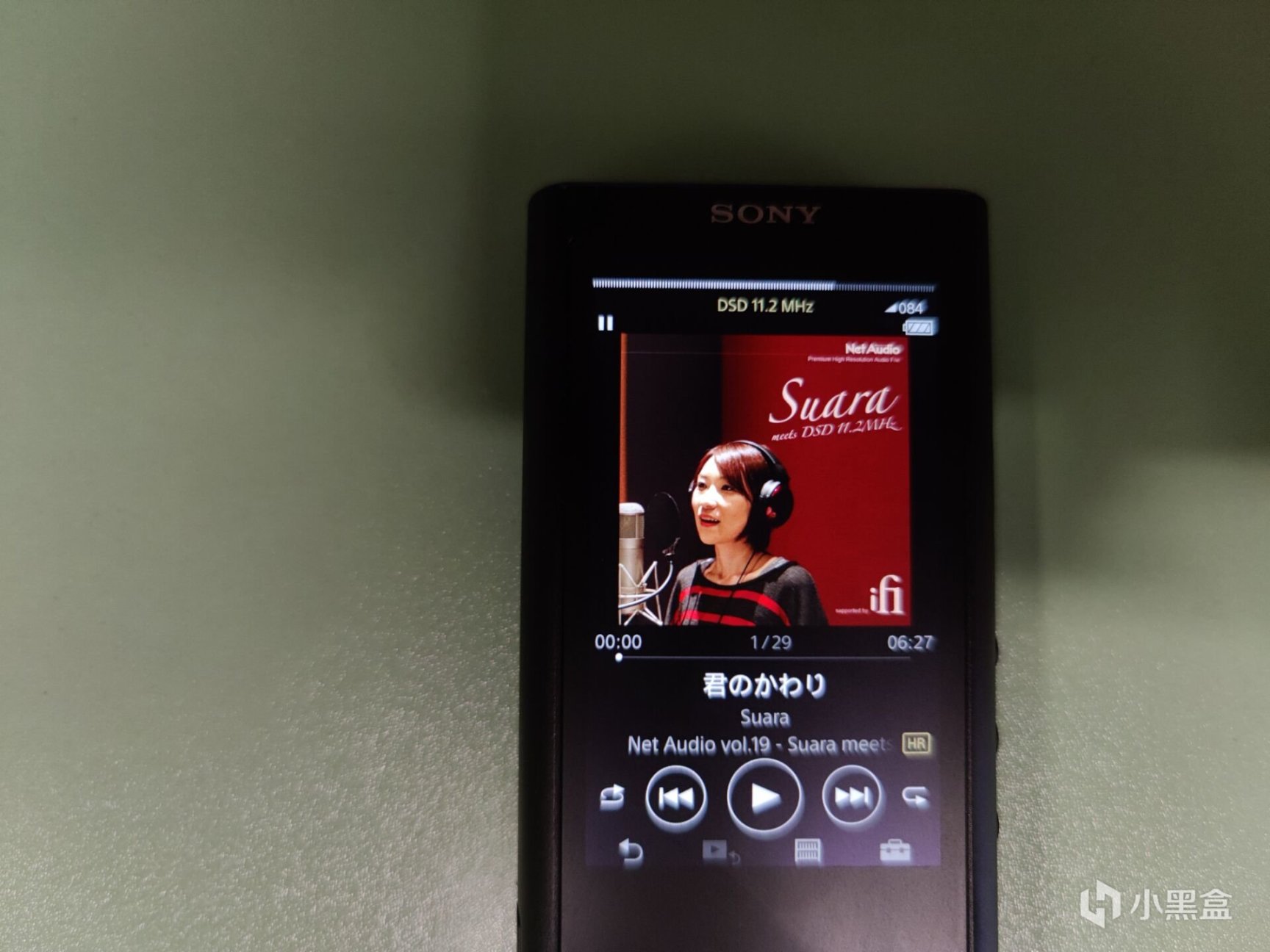

先從DSD開始介紹吧,DSD即Direct Stream Digital,採用SACD編碼模式,是索尼與飛利浦在1996年宣佈共同發展的高解析數字音響規格。詳細的技術知識可以自行百度,我們所需要知道的就是這是一種採樣率極高(相比於CD,DSD是後者的64倍甚至更高,例如標註爲DSD256就指的是其採樣率是CD的256倍),以1bit比特流的獨特方式進行取樣的音頻格式。其特點就是文件極大、聲音細節清晰、多聲道獨立音軌、良好的信噪比、不可混音等,通俗一點地講,就是DSD擁有着我們低端玩家所能接觸到的最好的音質。但因其錄製的特點以及成本等因素,DSD並不適合流行音樂這樣頻繁發售和曲風複雜的音樂類型,大家拿到手的一般也就是錄音室極少發佈的實驗版本以及發售量極少的正式版本,或者是有黑膠機的大佬們自炊錄製的黑膠DSD版本。

關於DSD音樂,我只推薦大家聽古典、純樂器、或者是以人聲爲主的輕流行。樂器衆多再加上可能會涉及的多人聲、和聲、雜亂與帶隨失真的電音,不僅你聽着廢力,也失去了DSD純淨的優勢。

第二個來介紹WAV以及其無損可逆壓縮FLAC和ALAC。WAV、FLAC、ALAC作爲我們常接觸的音頻格式,也是流行hires最常見的格式,我就不詳細介紹其背後的技術知識了,感興趣自己百度即可。我們知需要知道在其標稱的相同音質的情況下,文件佔用WAV大於FLAC略大於ALAC,而從聽感和其保留音頻細節來說,豐富度也是依次下降。但並不代表越豐富越好,就我個人聽感來說,有些WAV的背景噪聲較多,耳機不夠好反而影響體驗。而相同音質下ALAC能去除很多背景噪聲,聽感更加純淨。

從音質上來講,根據不同層次的劃分,有所謂的以下幾個層次:對應(採樣率/採樣深度)

母帶級——192khz/24bit及以上

Hires級——44.1khz/16bit以上

CD級——44.1khz/16bit

對於其中的數字和比特率,採樣率是越高越好,採樣深度則代表其中音頻的音階有10的多少次方個(也是越高越好)。比特率則是採樣率X採樣深度X聲道數(通常爲左右兩個),例如一個從CD中翻錄的WAV音頻,其比特率爲44.1X 16 X 2也就是1411.2kbps,而FLAC或ALAC中比特率小於上述算法的,則是因爲壓縮時所使用的VBR可變比特率(可以理解爲實時比特率),其特點就是會根據歌曲中的音頻複雜程度而儘量保留其中的音質,而你看到的文件中所標稱的數據則爲平均比特率。

對於這三個層次音質的聽感,我認爲仁者見仁,智者見智。有的人會覺得CD和hires聽感差別不大,有的人會覺得96khz/32bit和96khz/24bit只是壓縮格式的區別,我不否定大家的觀點,畢竟聽音樂是以自己的聽感爲主。我個人覺得根據曲目風格的不同,音質的差別會比較大。你可以在網易雲上尋找一首hires級別的歌曲,然後通過切換hires與無損兩個等級來實際體驗這一點。

最後我們來介紹一下mp3、AAC、以及apple music裏下載時非加密的M4A(其實就是mp3、aac或者是少部分alac)。它們最大的特點可以理解爲—都是對CD級音質音頻的不可逆無損壓縮,而不可逆壓縮的對象主要爲低頻和高頻,這就是爲什麼在mp3等音樂中,人聲或者是偏中頻的樂器會十分明顯。其他的例如壓縮技術等我就不再細說,有興趣的朋友百度即可。

我相信認真看到這裏,大家對常見的音頻格式還算是有了基本的認識。那麼問題來了,我們該如何獲取自己喜歡的音源呢?特別是像我自己,手持索尼zx-300a沒有安卓系統,不能夠從聽流媒體平臺,那該怎麼辦呢?

這裏我推薦幾種方法:

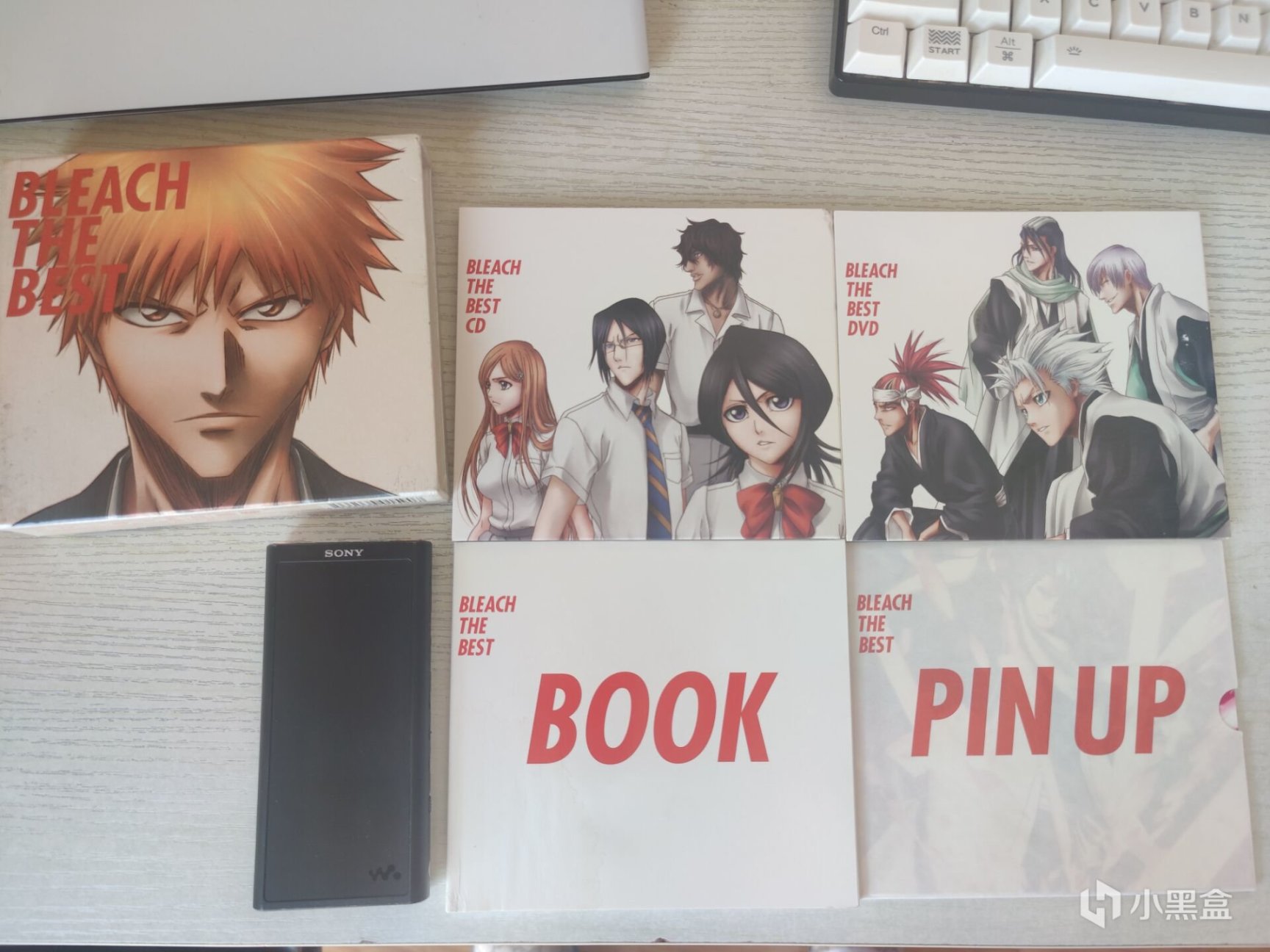

首先肯定是在相應的售賣平臺購買了,由於我自己平時喜歡聽Jpop、遊戲動漫OST等,我個人推薦索尼的Mora平臺以及OTOTOY平臺,抑或是亞馬遜平臺或其他正規平臺均可,它們的特點除了貴、需要科學上網以及付款會不方便外,最好的地方在於你獲得的內容不會被加密,這也就是爲什麼網上這麼多資源被分享出來的原因。

第二種,就是流媒體售賣的專輯,也是國內能夠直接購買數字專輯的最方便的途徑之一,例如網易雲音樂、QQ音樂等。其售賣的專輯在文件內容上和第一種沒有本質的區別(可能會漏掉專輯特典),而且相比之下更加便宜,但在發售時間以及發佈發售這個問題上,是硬傷,這個我相信很多朋友理解我所表達的意思。

第三種,就是白嫖流媒體平臺的可下載資源。但我接觸到的平臺中,網易雲音樂、QQ音樂、apple music都會涉及到加密這個問題,我的建議是百度一下ncm格式解密,有相應的軟件或者是網頁界面提供解密服務。而至於蘋果的hires ALAC,我個人現在只在OTOTOY上買到過ALAC資源,我曾經提取過下載的文件,發現是m3u8列表和一堆frg,你可以找懂哥逆向解密。

第四種,也就是較爲傳統的方式,利用黑膠機或者是CD機/光驅錄製,我相信你都有這些東西了,就不需要我多嘴了吧。只是想吐槽一下玩黑膠是真的燒錢,有錢的朋友也千萬別陷進去,自己聽過前輩接近6位數的一整套設備,都以及十分震撼了,聽他說也只算是入門。

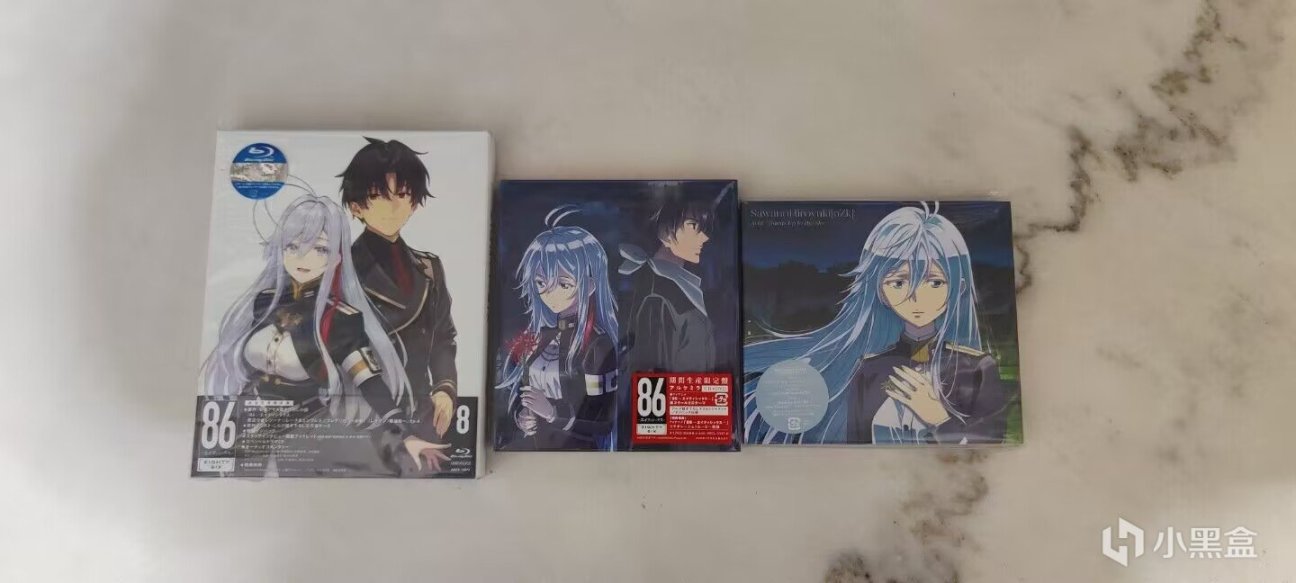

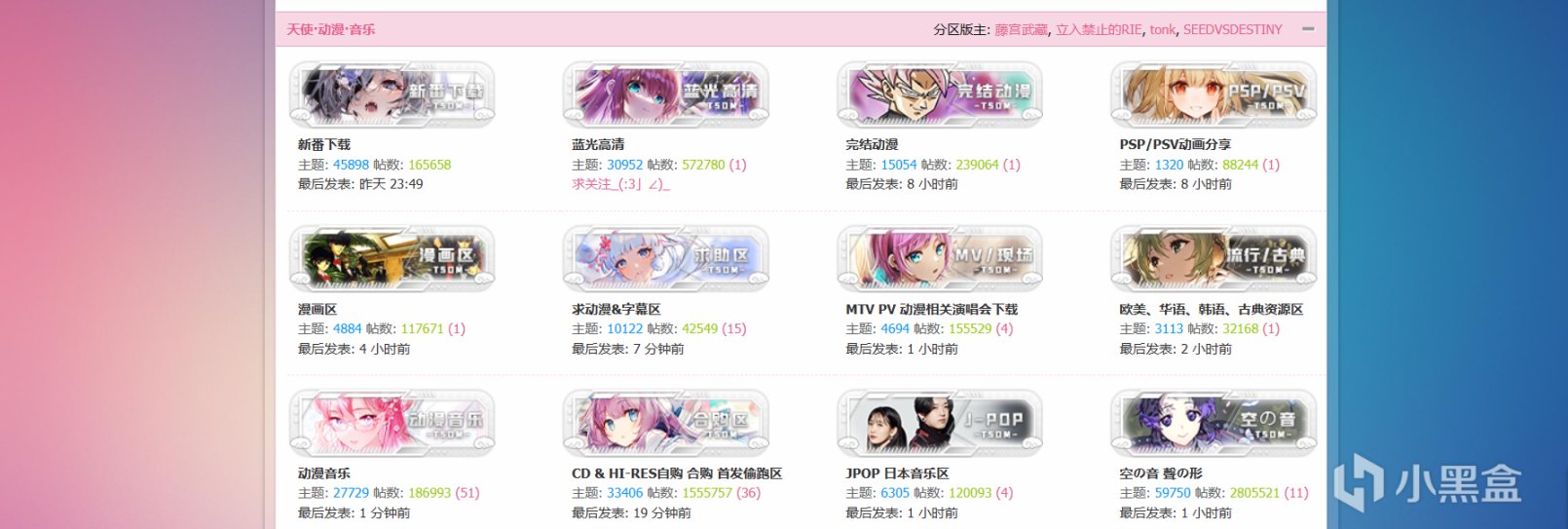

最後一種,也是最省錢的一種,那就是去各個論壇、貼吧搜資源。我個人就是在天使動漫論壇裏面找了很多hires,以及大佬們自炊的黑膠。當然,我作爲用戶也上傳了一些自己購買的資源,與他人一起分享嘛。當然,你有自己較爲固定的網站也是可以的,如果沒有,可以找身邊圈子裏的朋友問問。

除了音源外,我想玩HIFI的玩家們最能想到的就是耳機吧。其實例如音響等設備也應該包含其中,但是本文是入門介紹文章所以就直接省略吧,其實我自己也是對這方面一竅不通,我能夠經常接觸到的音響就是我家車上那一套哈曼卡頓以及家裏客廳裏的那一對音響,我甚至無法研究它們,因爲是真的一點也不懂。

其實談到耳機,對於新手玩家們來說無非就是在有線/無線、耳塞/大耳這可能的4個組合裏面去挑選適合自己的。還有就是廠商的選擇,也是很多人初入HIFI所面臨的抉擇。在這裏,我將介紹筆者自己所瞭解到的。

首先是藍牙和有線之間選擇的問題。藍牙作爲一種無線傳輸技術,其意義是在於實現不受線材的舒服,以更加舒適的姿勢聽歌,這一點我相信是大多數人選擇藍牙最爲關鍵的原因。其次是現在各大廠商推出的主動降噪功能,旨在爲用戶提供一個相對安靜的環境,而這一方面跟我們今天所討論的主體相關性不是很大。在選擇方面則需要自己去試聽或者是找靠譜的測評。筆者用過索尼大法的WF-1000XM4 WF-C500 以及WH-1000XM4,只能說索尼在藍牙耳機的品控上很一般,除了降噪功能不錯和控制APP做得還行,其他的都不是優點。甚至坑人的售後會拒保,建議還是在京東購買以保障自己的權利。

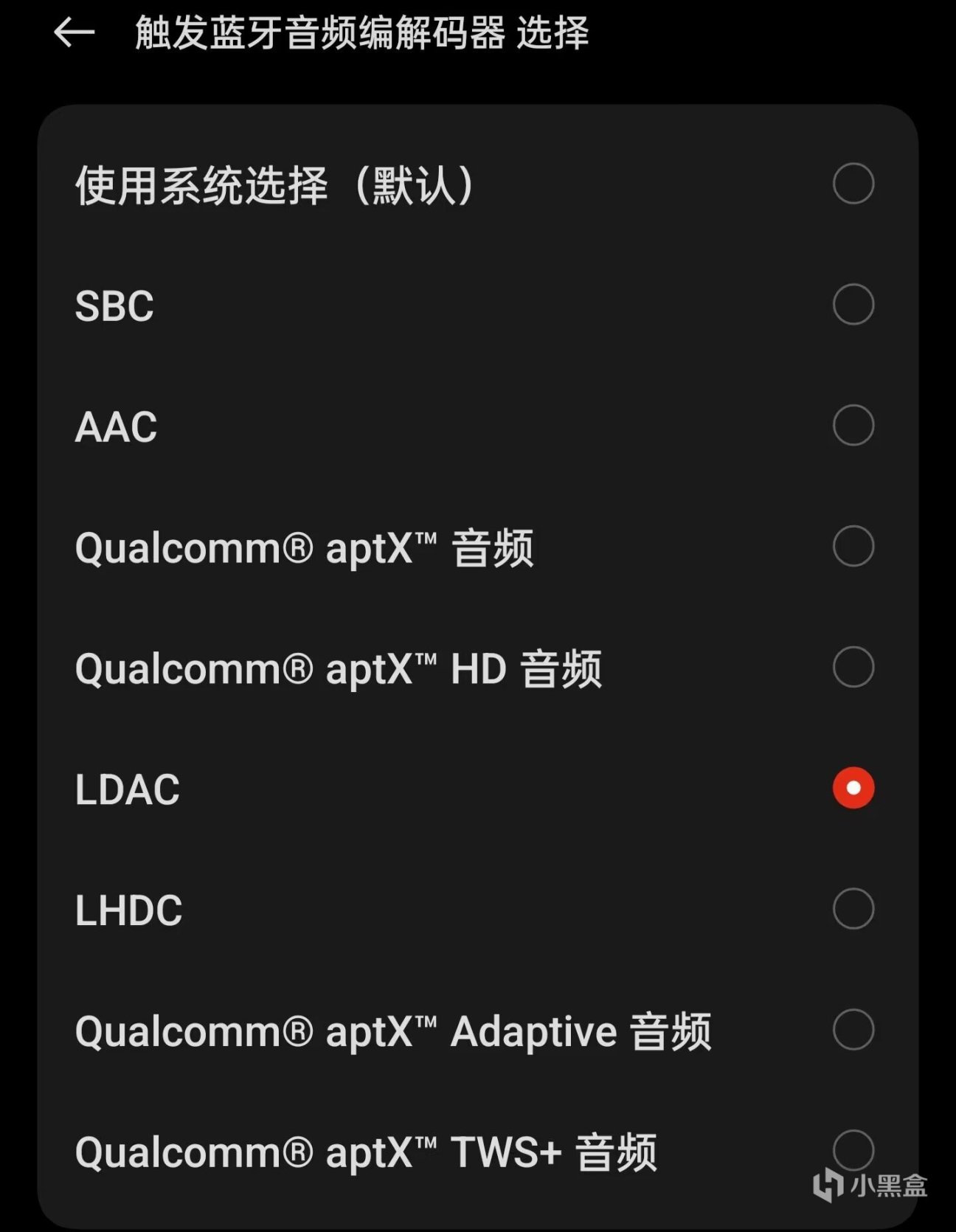

而在傳輸上,現在較爲主流的編解碼器就是:aptX、LHDX、LDAC、AAC,在音質上前三者可以實現hires《規格》傳輸,AAC則是被限制在44.1khz/16bit 256kbps。而我們看到的很多廠商宣傳的無線hires就是出差錯在規格上,看似是輸出的96khz/32bit音頻,實則比特率只有1000kbps左右甚至以下,而且大多數時候甚至爲了連接的穩定會控制到更低的傳輸速度上。而且在有些設備特別是安卓手機上,需要打開開發者模式才能開啓最高音質傳輸,否則就是默認自動。當然在討論傳輸時就不要帶蘋果玩了,我相信很多訂閱了apple music的用戶用僅支持AAC的耳機聽高達192khz/24bit ALAC甚至帶杜比音效的音樂時,確實是挺諷刺的。當然,別看藍牙的侷限性很大,現在很多普通用戶使用的耳機都是藍牙的。保證能穩定聽個響,保證延遲儘可能的低的情況下,儘可能地提高音質,就是藍牙外放的發展方向。

另一個則是有線耳機。有線,有線,第一個就該想到線材。除開功放上的那些複雜的接口,我們就簡單介紹一下較爲常見的2.5mm、3.5mm、4.4mm插頭。至於電路圖以及轉接插口的電路圖,可以去百度一下詳細瞭解。

單端插頭:

現在便攜設備上的單端接口就是3.5mm接口,當然,3.5插頭也有平衡插頭,但是已經不常見了,最多在插頭上加上一個麥克風電路。當然,我們討論得最多的是單端插頭。其優點是十分廣泛,在很多設備上都看得到它的影子。但是缺點就是相同設備中其輸出功耗上不去,有些耳機(特別是大耳)容易推不開(需要開啓增益),左右聲道的分離度不夠,細節不夠,聲場小(DSD也需要平衡口)。但是在人聲表現上,3.5mm單端接口也不差,所以喜歡人聲頻段的用戶使用3.5mm接口也不是不行。

平衡插頭:

現在大多數指的是2.5mm與4.4mm插頭。2.5mm小巧有優質便攜性,聲音聽起來會比較細膩、更加乾淨。但是其相對不耐用、易折易彎的缺點,現在在很多便攜播放器上不常見了。4.4mm插頭是由索尼推出的一種平衡接口規格,其優點是抗干擾能力遠遠大於3.5的平衡口,推力更大,聲場更廣,升到分離度更強;直推大耳的粗線材銜接方便,省去轉接頭,不會損壞音質,但是音質提升還是仁者見仁智者見智,筆者還是覺得得看具體風格的音樂,比如女聲這種比較難調教的,就需要看自己的喜好選擇是選擇3.5mm還是4.4mm

當然,對於耳機來說,是可以更換線材、插口的,而且線材也是一門玄學,單晶銅、高純度銅、鍍銀、純銀、鍍金甚至純金,還有多股多芯線材,只能說各種線材對於各種聲音的取向是不同的,和耳套一樣(後面就不講了),對不同風格的音樂聽感是不同的,需要試聽才能夠明白自己的喜好。但是不必過於糾結這個問題,有錢升級線材不如升級升級自己的前端。

至於耳機,大耳我不是特別瞭解,筆者常用的也只是WH-100XM4,也不建議入門就選擇大耳。大耳的優勢就是環繞音場,聽流行綽綽有餘,也十分有優勢。但是像是古典、純樂器、極致人聲來說,可能不花個大幾千都換不來較好的體驗。

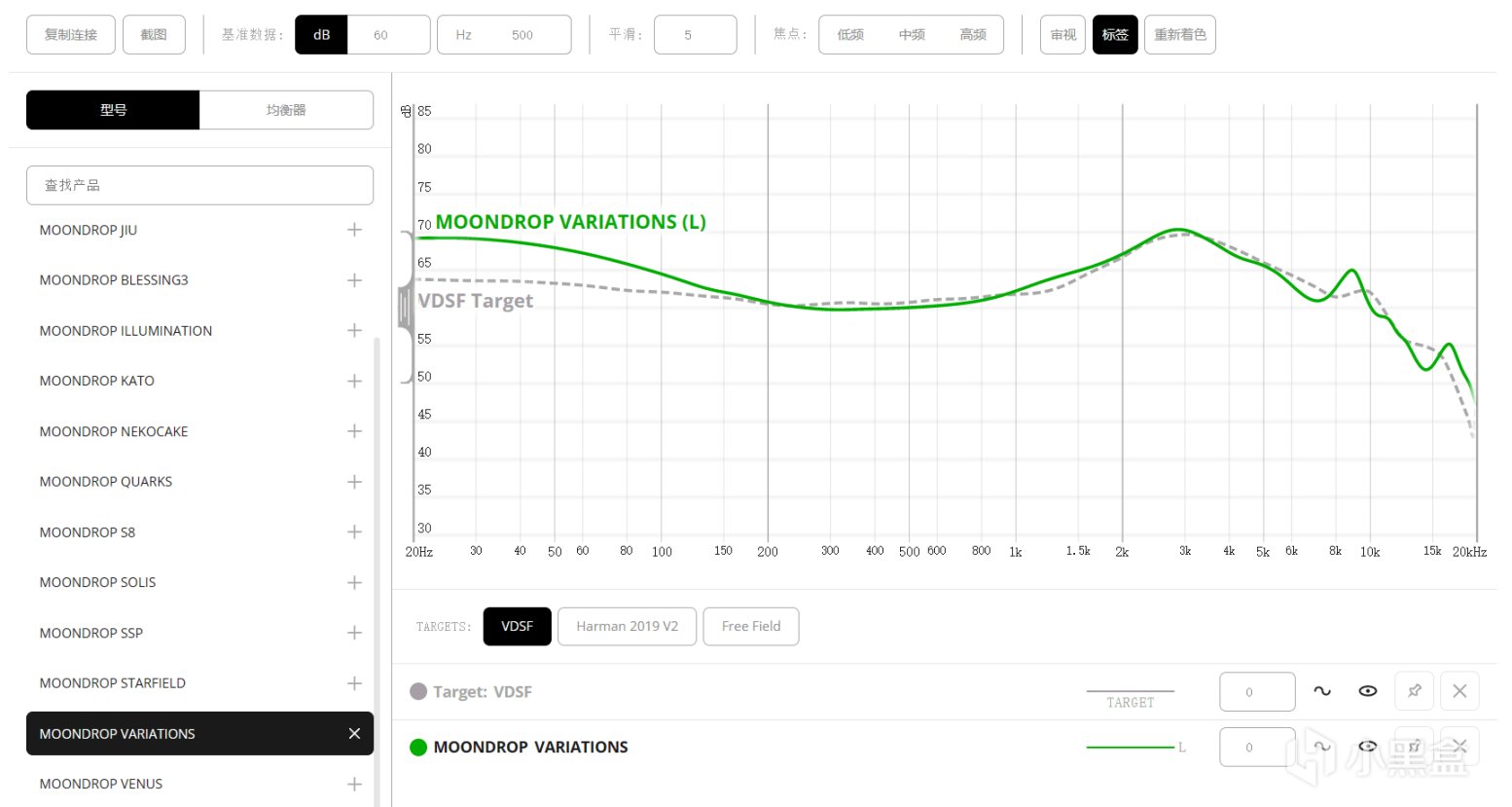

而耳塞,也是我平時使用得最多的耳機,則有很多選擇。最開始應該考慮自己是該選擇監聽系還是HIFI系,其差別在於是否有音染。而其次是根據預算選擇該價位的塞子。其差別則在於使用發聲單元、音腔設計以及廠商調校。便宜的可能就是單動圈、單動鐵等,中端一點的就是多種多個單元的疊加和調校(頻段解析),高端一點的就是可能會使用靜電、動圈、動鐵這幾個中的組合並加上各自廠商的極致調校。也有例外,像是森海塞爾就是旗艦單動圈,但是其對聲音的調校以及音腔的設計,是頂尖的,所以你可以看見很多所謂的DIY塞子就是用的森海塞爾的音腔。

而廠商調校以及發聲單元的選擇,我的看法還是以試聽爲主,看測評推薦爲輔。舉個例子,我現在的主力就是山靈me500shine以及水月雨LAN,前者負責雜食,後者負責聽女聲(筆者個人特別喜歡女聲)。山靈me500shine雖然在各個方面沒有短板,但是其高頻失真以及推不好人聲有齒音的問題很明顯,我就懷疑這個兩鐵一圈的調校肯定還是“比較符合價位”,但是還好經過調整可以適當規避這些問題。水月雨LAN則是單動圈女毒,雖然不及上位的kato等,低頻細節直接糊了。但是這就是單動圈很容易出現的問題,我聽過好兄弟的森海塞爾ie80,簡直了,胡成一團了直接。還有我試聽過幾個小時的索尼ier-z1r與ier-m9,這是我區分監聽和HIFI的試聽,也是我真正被高解析耳機所震撼的試聽。不詳細說自己的體驗了,只能說真心熱愛HIFI的話,試聽耳機是很重要的,也是一個逐漸明白自己的喜好的一個過程。

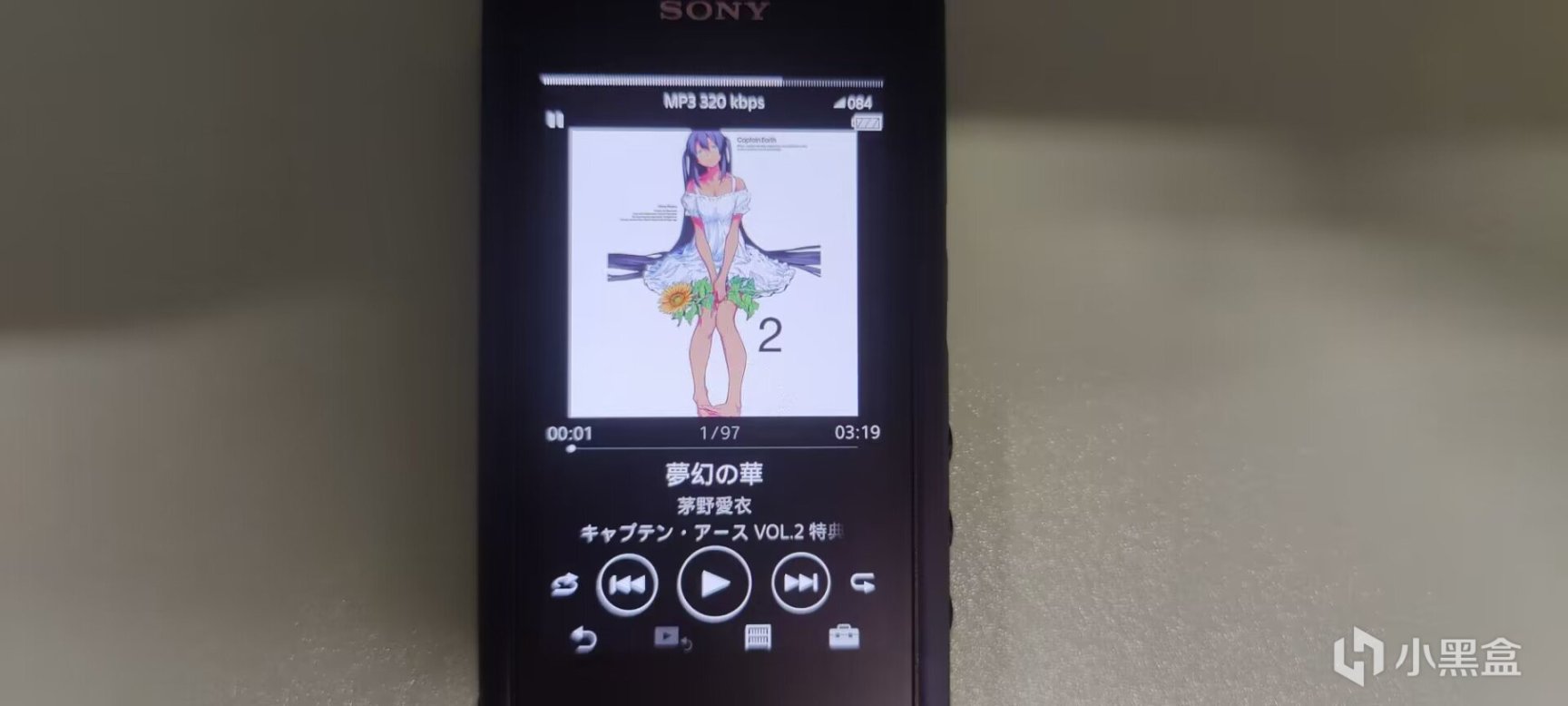

最後簡單談談前端吧。初入門肯定還是選擇便攜式設備,不管是手機平板、解碼小尾巴、播放器,都不妨是不錯的選擇,我自己用的最多的就是小尾巴和播放器。在選擇上主要是看自己的需求,根據自己耳機設備的要求,如必須要有4.4口或者是2.5口,則前端也需要有相應接口。還有根據耳機的靈敏度、阻抗等參數,考慮前端的輸出能力是否推得開耳機。比如你看似索尼的黑磚好像就已經無敵了,實際上它的推力可能推不動一些單元過多的高阻抗耳機,需要添置放大器纔行。而選擇小尾巴、帶安卓系統的播放器以及傳統播放器則是看自己的需求。前兩個可以聽流媒體平臺,但是小尾巴始終受設備電量限制或者是無法繞過src採樣率轉換機制的限制,解碼芯片無法派上用場等問題,始終只能是過渡的選擇。而帶安卓系統的設備就和安卓手機一樣,面臨着soc落後導致系統流暢度成問題和續航堪憂的毛病(你可以看看索尼金磚黑磚2代和1代體積的差距就明白了,電池不增大續航難頂)。而傳統播放器最大的缺點就是無法聽流媒體平臺,我的ZX300A就是,只能通過DAC模式插電腦聽網易雲,還是比較難受,但是續航是特別頂的,即使是現在聽DSD128也可以連續播放10小時。

最後,通篇來看,我多次提到試聽的重要性,大家應該也明白了,只有自己喜歡的,並且負擔得起的這麼一套,纔會真正享受其中,而不是盲目的升級設備和與別人攀比。並且也很容易看得出,HIFI是真燒錢,就算是試聽,你的時間成本以及金錢花費肯定也不低。所以如果有朋友真的想要入這個坑,一定要有一個需求的定位,否則你永遠無法享受自己所喜好的音樂當中。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com