“又到了聊“孫悟空”該不該翻譯成“Monkey King”的時候了。”

記得在幾個月前,遊戲社區裏逐漸興起一種討論和質疑,說“國產遊戲起名爲什麼總是《12:3456》”,將這定義爲一種“公式”並大範圍傳播。我覺得這傳達的是一種國內玩家共同的,對“國產遊戲正在同質化”這一命題的焦慮,同樣的問題有很多,比如“魂遊”“抄襲”“武俠”等。

這種焦慮長期存在於國內的遊戲圈討論裏,它並不特殊,但我認爲它某種程度上只是一種過於敏感的“應激”,並不能代表完整的事實——除非你只把一定規模以上的作品視爲“國產遊戲”,否則你可能需要更詳細地瞭解一下“國產遊戲”。

這種實質上並不成立的“應激命題”,是當時我覺得它缺乏可書寫空間的原因,認真地討論它容易倒向虛無縹緲的臆測,像對着糞坑扔石塊探深淺一樣。

但有意思的是,最近一兩年似乎外國玩家也在討論這個,他們同樣逐漸發現“中國遊戲名字好像都一個樣”,這很容易讓人把它跟《12:3456》聯繫起來,進而牽動一些“丟臉丟到國外去了”的敏感神經。

不過,這兩者談論的其實完全是兩個問題,而且後者討論起來要有趣得多。

前幾天,俄語遊戲媒體SHAZOO上登了一篇文章,標題是《悟空、無常、臥龍——爲什麼所有中國遊戲聽起來都一樣》,作者叫科恩(Коэн)——因爲是全俄語,我一個字都看不懂,只能藉助翻譯,所以截出來的圖大家理解個大概就好。

另外,也別太在意他們把《臥龍:蒼天隕落》當中國遊戲,你大可以把這當作是“外國佬屁都不懂”的案例之一——但在他們討論的具體氛圍裏,這其實沒有太大的問題,甚至還是強有力的證明之一。

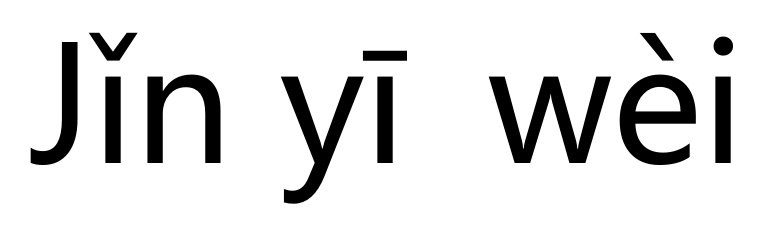

文章的討論起源於《一盞秋聲:錦衣衛》的新PV公佈,這部作品的英文名同樣用到了漢語拼音“Jinyiwei”,對非漢語使用者來說這就是一串沒有任何意義的“神祕代碼”,於是把我們的毛子同行給看迷糊了,進而讓他們想起了之前在《明末:淵虛之羽》引起關注時,大家把它和《黑神話:悟空》弄混的問題。

我能理解他們爲什麼會弄混,一個叫“Wukong”,一個叫“WUCHANG”,簡直就像親兄弟,再把那個遠房親戚“Wo Long”拉上,差不多可以湊個“三位一體”——這種大腦當機的狀態跟我搞不清楚“奧雷里亞諾”“阿爾卡蒂奧”和“布恩迪亞”的時候應該差不多。

他們也管這種“你選W或X,加上一些關於龍或朝代的東西就搞定一個名字”的現象叫“公式”,還給這“公式”弄了個遊戲名生成器——很搞笑,遊戲媒體的編輯部果然都有些差不多的事兒。

弄出來還是《12:3456》的格式

針對這個現象,他們開始試圖弄明白爲什麼我們會那麼起名字,而他們又爲什麼會覺得這些名字都長一個樣。

對此的解釋,大家應當很容易找到一些通行的原因。

首先,就是我們使用的語言在本質上有所不同。

這種不同由非常複雜的因素構成,不僅有語系的差異,也跟使用人羣在歷史發展中不斷進行的語言改造有關……詳細討論這些問題,涉及到非常多語言學相關的專業知識——很抱歉,這方面我的造詣很淺薄,我只能泛泛地給出一個目前比較通行的結論,就是從客觀上來看,中文與拉丁語系之間有着很大的差異,一是中文有“聲調”,二是中文的語義和讀音經常彼此分割。

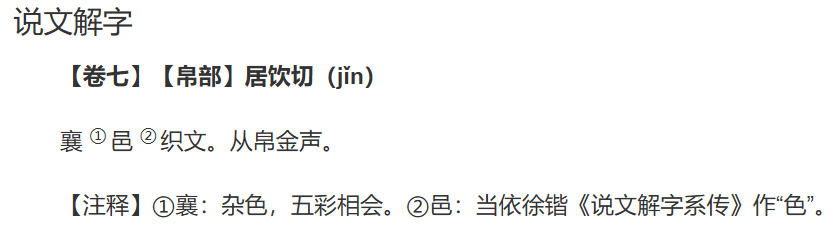

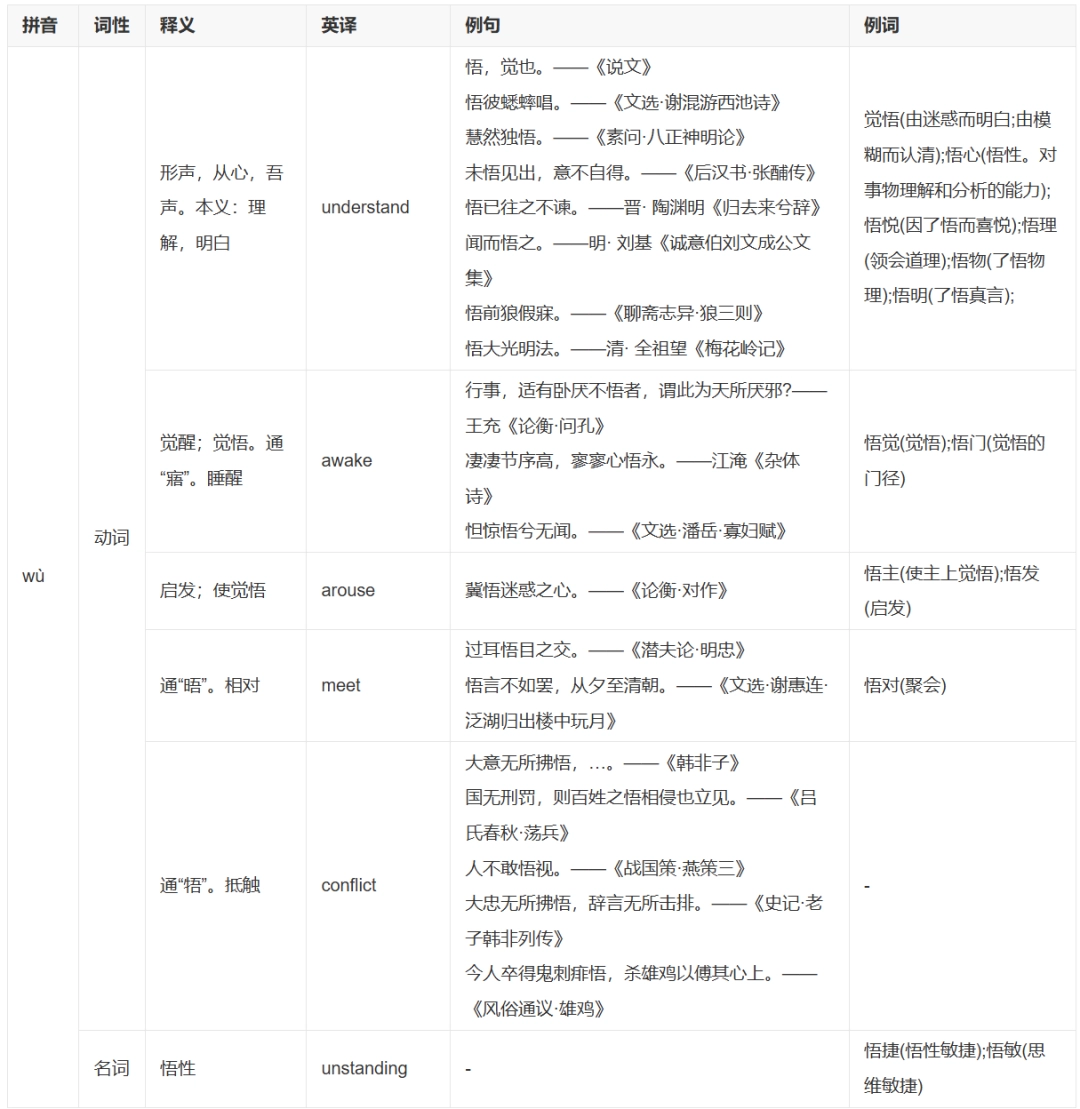

舉個例子,如果你讀過一些《說文解字》裏的記載,會發現經常出現用“XX切”來描繪一個字的讀音的情況,比如“錦,居飲切”,意思是“錦”這個字的讀音由“居”的前半部分和“飲”的後半部分組成——某種程度上,我覺得我們的拼音其實就是參考了這個。

“居”和“飲”跟“錦”這個字沒有任何關係,至於“錦”爲什麼這麼讀,我不知道,前面也說了我的語言學水平很淺薄,我只是說明一個客觀情況,那就是“只靠讀音,中文是運作不了的”。我們平時說話,那些讀音在我們腦海中都會經過讀音到字形的轉譯,有些時候諧音梗就這麼來的,有些時候誤會也是這麼來的。

經過聲調切割、語義和發音的切割,中文的讀音開始有了很複雜的信息密度,我們可以用很少的讀音來承載數量完全不對等的漢字,這種一對多的情況是許多非中文母語者最大的學習障礙之一。

像我們的同行,就沒搞懂“武昌”和“無常”的區別。

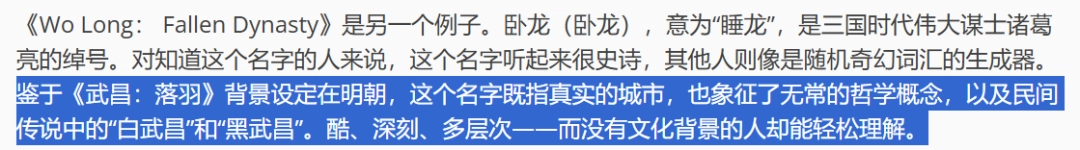

不過,他們的理解其實已經很全面了

另外,我們文字的語義也有同樣的壓縮過程。受“文人治國”的歷史傳統薰陶,我們所使用的文字有着嚴重的“文青病”——說話喜歡拐着彎。除了文字基礎的意思外,文人墨客們還不斷在這之上疊加一層又一層的引申義、文化內涵(大多來自儒釋道)、民俗典故等。

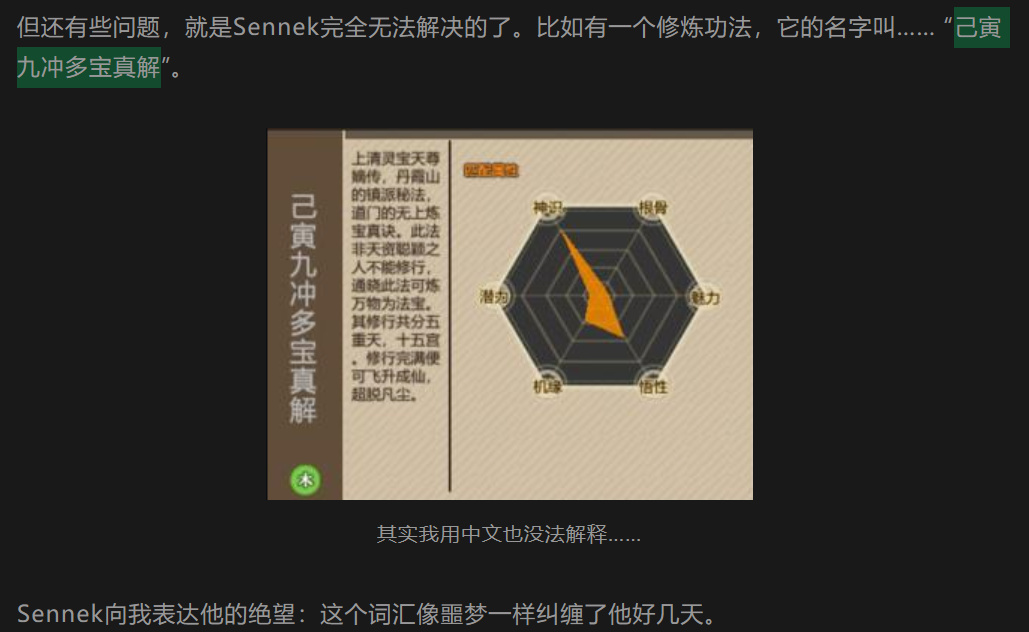

前幾年,遊研社寫過一篇文章,說他們找到了一羣靠着字典和翻譯硬啃《了不起的修仙模擬器》的海外玩家,還採訪到了羣裏的“翻譯大佬”,但翻譯大佬也是有侷限的,當他碰到“己寅九衝多寶真解”這種詞時,也得上演“完型崩潰”。

圖源:遊研社《我混進了外國人的“修真聊天羣”,看到了他們怎麼硬啃中國仙俠遊戲》

“同字不同義”“同音不同字”“同音不同調”,一套組合拳下來,中文就變成了一個被高度壓縮的信息集合,你點個按鈕就能像智子一樣展開,外國人看不懂,中國人自己可能也看不懂的東西在上面爲你閃爍。

所以,這種文字在轉化爲拉丁語系的那種表音文字時,我們能想到轉換過程中的丟包率。

轉變成拼音書寫丟掉了字形,文字所指向的含義立刻被丟掉了絕大部分,“同字不同義”“同音不同字”因此成了對牛彈琴。

進一步去掉聲調之後,文字的區隔被進一步地壓縮,“同音不同調”的區別又沒有了作用。

因此,在使用拉丁語系的人看來,被轉譯過去的拼音就是沒有意義的神祕代碼,它作爲文字的功能在翻譯的這個過程中被剝奪了,只能作爲特定組合指向一個模糊的文化概念。

像科恩說的那樣——

“語調、文字遊戲、文化引用,全都被扔進垃圾桶。”

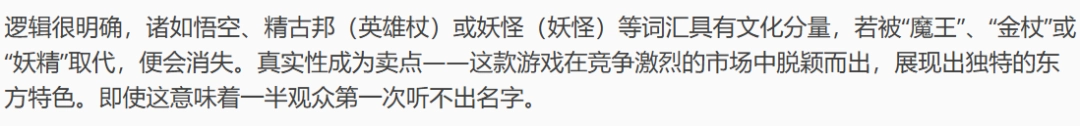

科恩這篇文章的第二個觀點,是文化的陌生導致這些詞彙的獨特性消失,我覺得這個可以跟他後面所書寫的內容一起來講。

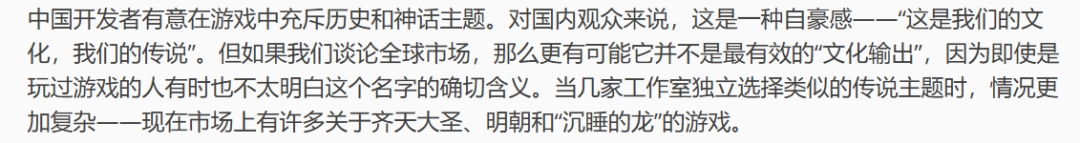

在他看來,通過翻閱資料,他能夠大致理解“悟空”“金箍棒”這些詞彙在中文當中的文化重量,這是一些只要說出來大家就能明白的東西,就像他們用海格力斯或亞瑟王之類的形象一樣。但在中國的神話傳說和歷史故事在世界範圍內沒有形成廣泛共識的前提下,“悟空”“無常”“臥龍”這些詞彙,只會讓這些作品的獨特性變得模糊,雜糅在一個變成一團朦朦朧朧的印象。

他理解使用這些詞背後的文化訴求,甚至還提到了審覈因素和市場因素帶來的影響,認爲我們的玩家會天然歡迎創作者在遊戲中大量地使用中國文化元素。但他認爲這一切有些操之過急,現在這個階段把這些都端上桌,並不能讓玩家們有什麼樣的深刻印象。

相較之下,他更認可《原神》的做法。在命名、角色等方面,米哈游去掉了很多很特定的只有中國文化背景的人才能理解的設定,這讓《原神》在海外的傳播阻礙變得更小。他提到了很多知名日本遊戲系列,都使用了簡短的英文標題或者自造詞來促進傳播,比如“寶可夢”系列,而韓國那邊的知名遊戲更是在一開始就完全英語化,比如《失落的方舟》。

在這樣的情況下,我想他會更欣賞“Phantom Blade Zero”——這個《影之刃零》在海外的譯名,十分直觀。

我覺得科恩的觀點無可厚非,正常人都會更喜歡看能看懂的東西。

但這仍然很有意思,作爲一個長期處於自己能夠理解所有事情的文化中心的位置,他並不像我們一樣有急迫的文化傳播意願,也不像我們一樣感受到,這是個變化中的節點。

他所認爲的“操之過急”,意味着他覺得文化的影響和傳播是個自然而然、潛移默化的過程。但在我看來,現在這些中文拼音所帶來的困惑,就是這個自然而然的過程中的一環,像是石子投入靜謐的水潭,總會泛起漣漪。

所有文化彼此的真正見面,必然都伴隨着不理解。

我覺得,可以綜合性地引用一下李小龍先生那段“Be Water,My Friend”的採訪——很多人都瞭解這段採訪,因爲裏面提到了那段著名的“水的哲學”,充分顯示了武術背後的東方美學韻味。但其實在這場採訪裏,有很多其他的段落能夠在當下的世界中獲得一些醍醐味。

這段發生在五六十年前的採訪裏,主持人問到了李小龍兩個外國學生之間的差別,李小龍說他們是兩個不同的人,一個更像強大的鬥士,一個更理解武術背後的哲學,而變成了和平主義者。

主持人在這裏提了個很有意思的觀點,說——

“從古希臘之後,西方世界就不再把藝術、哲學和體育三者合而爲一了,但在東方文化裏,這三者似乎無非是一體的三面。”

這是個相當關鍵的文化差異,也是我認爲馮驥堅持要把“Wukong”作爲英譯名的原因之一:與《龍珠》(DRAGON BALL)裏的孫悟空(Goku)做區分自然是一方面,更重要的另一方面是“悟空”作爲一個從佛教文化中來的詞彙,其本身便有着極爲複雜的含義,它既代表了一個最爲典型的、東方式的超級英雄,代表了這個角色曾經經歷的傳奇旅程,同時也代表着一種哲學上自我求索的修煉。

對馮驥這個“文化人”來說,這個詞是不可替代的——我也勉強算是個“文化人”,所以我對那種“誰改我跟誰急”的滿意狀態,感同身受。

你說是文化認同需要也好,政治性討好也罷,越是在這門語言的使用上獲得過樂趣的人,確實就越是難以接受那種多位一體的精巧美感被破壞。

但這也同樣是個打招呼的方式。

李小龍在採訪中談到他第一次到美國時的經歷,說理解一門語言,字詞不是最難的,難的是理解字詞背後的含義與情感。他遇到一個白人,會因爲搞不清楚他到底是在逗自己玩還是真的生氣而煩惱。

文化之間的接觸,最開始的階段,必然是這樣一個互相揣摩、互相猜測,並時常覺得“搞不清楚”的狀態。

科恩現在就在這個狀態裏,我們曾經也在這個狀態裏,不過是很久之前。

在這個狀態裏,讓對方理解自己具體在說什麼很重要,讓對方明白自己究竟“是誰”也很重要。

據我所知,在跨文化的翻譯裏存在着一種對立的狀態——“異化”和“歸化”。

“異化”追求保留原文化的陌生感,讓讀者更貼近原本文化的內容,但會帶來額外的理解成本。

像之前知乎給我推了個問題:“爲什麼White這個姓不翻譯成白,而是翻譯成懷特”。

“歸化”追求的是把概念改成目標熟悉的表達,最大限度降低讀者的理解成本,但會造成更多的信息丟失。

比如,我們很熟悉的郭沫若老先生把Phoenix和我們文化中的鳳凰對等了起來,搞得現在不死鳥和鳳凰之間都快沒有生殖隔離了。

最近幾年,大家開始有意識地矯正這個問題了

“異化”和“歸化”在翻譯裏對立又共存,每個譯者都需要在工作中平衡好兩者之間的關係,但時間的推移,當接收方越來越瞭解被翻譯方的文化時,它們之間的平衡點會不斷地向着“異化”靠攏。

“日本”作爲亞洲向全世界“文化輸出”最成功的國家之一,從很早開始便逐步推動着這個進程,主要依靠的便是“漫畫”和“遊戲”。我們能夠在很多地方看到日本文化所帶來的影響,像“Manga”這類專用詞自不用說,一些經典的漫畫影響是世界性的,比如南美洲貧民窟裏的小孩可能都知道“Goku”。

至於“Samurai”和“Ninja”文化,可能也是大家有目共睹的,比如著名的《忍者殺手》,由根本沒去過日本的美國人創作的“Ninja”作品,又比如“Nioh”“Sekio”成爲海外地區也備受歡迎的遊戲作品——在他們根本看不懂標題的情況下。

另外還有個很邪門的例子,之前互聯網上盛傳的一位叫“Veibae”英語VTuber,她所屬的社團,叫“VShojo”(Shojo是日語裏“少女”的意思)。

發出來的時候,《仁王3》應該已經上線了

近年來的中國作品,在出海的過程中有越來越偏向“異化”的翻譯風格的趨勢。

這是個完全去中心化的行爲,大家彼此的製作商和發行商都不同,決定這件事的人也未必是同一羣人,但就是有意無意地把事情在往這個結果推。

除了“Wukong”“WUCHANG”“Jinyiwei”這些拼音,在一些二遊裏也出現了類似的狀況。

兩年前,X上曾經火過一個話題,討論國產二遊裏那些讓外國玩家特別“搞不清楚”的內容,包括但不限於“打着打着開始唸詩”“UI裏出現一堆漢字”,以及“把十二時辰用拼音的方式寫出來”,全都讓外國玩家讀到力竭。

但這些“理解不能”的問題,仍然沒有阻礙這些遊戲在海外獲得大範圍的成功。

正如外國人不知道“Wukong”是誰,也不太影響這遊戲在海外賣了不少這個事實。

想要真正讓自己的文化有着更清楚的“我是誰”的特質,“異化”的輸出是必不可少的一環,它必然帶來問題,但有問題需要去解決,而不是迴避問題——正如在肉鴿遊戲中,你不能因爲擔心轉型期的陣痛,而放棄組建更無敵的Build的機會。

事實上,這件事情我們也並非沒有成功過。

最起碼在一大批武術家、動作電影、動作明星的影響下,現在外國人看到中國人的刻板印象之一就是“你會Kung Fu”——

在李小龍接受採訪的那個時間段,他自己都是用“Martial arts”這個詞。

另外,還有個大家可能有些意想不到的地方是,中國的網文在海外其實也有着一定的知名度。幾年前有個引爆微博的熱搜就是“外國人沉迷中國網文”,現實情況可能沒有熱搜上說得那麼誇張,到了全民皆知的程度,但的確有着一個不小的羣體,每天都在“Wuxiaworld”“Ravity Tales”,還有起點自己的海外版“Webnovel”上,閱讀翻譯過後的網文——

如果你衝浪經驗夠深,應該有聽過“一個外國網友靠看爽文戒毒癮”的都市傳說。

早期沒有成熟翻譯作者的情況下,有很多海外網友組成了論壇,靠着翻譯軟件和字典硬生生手搓“譯本”,逐漸整理出了一些“翻譯案例”。

後來有了翻譯,海外的網文讀者也有了更清晰的聚集地,他們對網文的評價甚至與國內產生了相當程度的“互聯”。比如當時連載中的《詭祕之主》,在英文版上線後,書評區裏每日最大的樂子來源之一,就是一羣國內的讀者聚集起來翻看海外讀者評論的翻譯,然後一起在評論區裏哈哈大笑。

甚至連日文都用上了

在這些網文的影響下,很多海外網友對氣(Qi)、江湖(Jianghu)和修煉(Cultivation)等特別中國式的概念,有着相當程度的認知。

其實,如果你翻看科恩這篇文章的評論區,你會發現這些海外玩家,並沒有我們想象中的那麼不瞭解中國文化,他們也很熟知一些大熱的國產遊戲,瞭解一些中國文化的元素,知道中國遊戲的文化傾向,甚至還會去讀《三體》,像我們吐槽外國小說一樣說“人名記不住”。

在國內市場對許多遊戲越來越重要的同時,那些在遊戲中加入更多中國元素來迎合中國玩家的行爲——比如“中國風新年皮膚”,也成了海外玩家眼中的一些文化現象。而通過這個現象,他們也在逐步地瞭解着我們的文化,並像我們一樣,開始逐漸厭惡起了標籤化、模式化的膚淺元素運用,想要看到更具備我們文化特色的內容出現——

重要的是,他們很相信中國的文化還有着許多待挖掘的內容,並對此滿懷期待。

科恩的發文,在我看來好像大唐西域的大月氏商人跋山涉水來到敦煌,跟合作伙伴做完生意去喝酒,酒過三巡,忍不住好奇地問:“你們大唐人怎麼都喜歡有點胖的女孩子?”

文化的交流,總是會出現這類有些冒犯、有些困惑的問題。

你說那些“Wukong”“WUCHANG”“Jinyiwei”能不能起到文化輸出的作用,現在大概率是不能的——因爲,這些對外國人來說確實沒有意義,他們也無法理解原本的意義。但它們只要一直出現,一直被記住,就會留下自己的影子,變成一種東方文化的氛圍與“氣味”……到最後,甚至可能像“Kung Fu”一樣,逐漸演變成新的詞彙。

這段模糊的,所有文化相關內容都被攪成一團的狀態,要穩定下來或許需要一段不短的時間,但終歸需要有人去推動它往前走。

我們真正需要怕的,不是對方真的不理解,而是對方真的不感興趣。

就像“印度遊戲”,關於它你恐怕除了“摸頭閃避”之外,什麼都想不到。

他們問,就代表他們在看、在聽、在困惑、在好奇,好奇就會驅動一方走向另一方——好比當年因爲玩了“戰神”系列而去翻希臘神話的我們。

之前《影之刃零》在上海舉辦了一個線下聚會,邀請了很多遊戲媒體、自媒體,以及UP主參加。席間採訪的時候,有個人問了梁其偉一個問題,說“你怎麼看待‘武俠文化’過於‘中式’,導致外國人可能無法理解的問題?”

梁其偉的回答很漂亮,他說——

“一款好遊戲本身就應該被全球玩家接受,這並不奇怪。就像中國玩家能接受《冰與火之歌》《魔獸世界》《仁王》或日本武士道文化一樣,很少人會問‘爲什麼中國玩家能接受這些’。”

在宇野常寬的《〇〇年代的想象力》裏,討論互聯網社會里人與人的關係時,提到了一個“小敘事”的概念——他所討論的主體並不是我們今天討論的東西,但這一段恰好能對應上。

他說,互聯網社會下,大家都在信息流裏片段式地截取自己想要獲得的信息,根據這些信息所構成的“小敘事”,來只與相近的人類相互連接、彼此抱團。在過去的一些評論家看來,這種狀態可以讓每個人都封閉地生存下去。

但只要我們還生存在這個世界,還渴求着與他人產生連接,還處於一套成架構的社會系統裏,我們就難以避免地會在關鍵的時刻,遭遇我們的“小敘事”以外的“他者”,被迫地與他們產生連接和交流。

連接和交流一直都在,從世界開始成爲“地球村”開始,從互聯網出現開始,所有的文化都已經進入了信息大海,交織在了一塊,只是交流有着方向。

在過去,我們被糾纏在了我們自己的“小敘事”中,被迫面對着歐美遊戲的“小敘事”——他們當然是好遊戲,但說“被迫”是因爲我們沒得選。而且,在很長一段時間內,這個“他者”都並不在意我們。

但現在很有意思,從《原神》開始,從《黑神話:悟空》開始,你會明顯感覺到——

現在的中國遊戲,也在逐漸成爲他們必須面對的“他者”。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com