文 / 遊戲那點事 Green.Y

前段時間,Supercell突然宣佈終止《爆裂小隊》的後續開發。該消息在引發了行業廣泛關注的同時,也意味着Supercell邁出了大膽的一步——第一次砍掉一款他們已經“全球發佈”的遊戲。

但大家可能沒有發現的是,就在《爆裂小隊》被宣佈砍掉的一週後,Supercell投資版圖中的一顆新星正悄然升起。由芬蘭Channel37工作室開發的PC單機生存建造遊戲《The Last Caretaker》,已於前不久(11月6日)在Steam平臺正式發售。

此舉被業界視爲Supercell拓展PC及主機平臺市場戰略的關鍵一步,而Channel37正是其此前爲佈局該領域所投資的工作室。

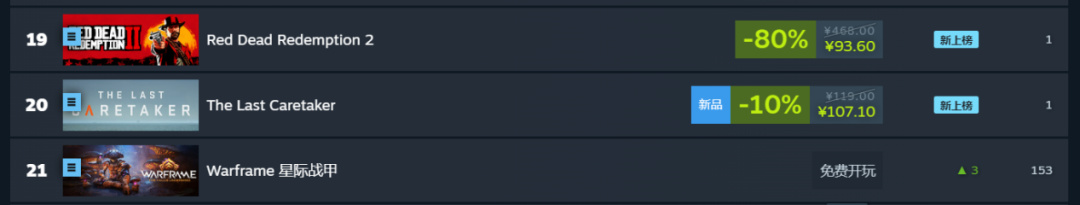

從初步的市場反饋來看,《The Last Caretaker》開局穩健。遊戲發售後迅速進入Steam全球熱銷榜,並一度攀升至第20名的位置。

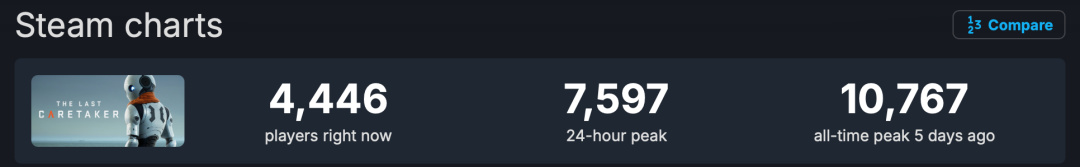

更值得關注的是,遊戲的同時在線玩家數量並未在發售衝高後迅速回落,而是從最初的約5000人逐漸增長至超過10000人,顯示出玩家對遊戲內容持續的探索熱情和良好的口碑效應。

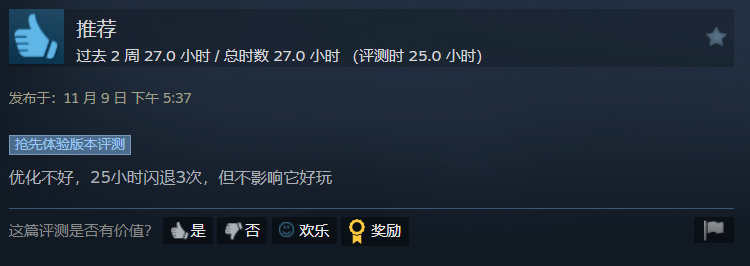

在評價方面,遊戲也收穫了積極的初步反響。截至發稿,基於Steam商店頁顯示的2509條用戶評測,《The Last Caretaker》獲得了82%的好評率。

許多玩家在評測中不約而同地提到,遊戲雖然目前存在一些技術問題,例如有玩家反映在25小時的遊戲過程中遭遇了3次閃退,但普遍認爲其核心玩法富有魅力,給出了“優化不好,但不影響它好玩”的真實評價。

(不到3天就玩了25小時)

這種評價特點也與Supercell近年來嘗試的“先上線後迭代”的開發新策略相吻合,即優先將遊戲推向市場與玩家見面,再根據反饋持續優化完善。

01

海洋末日後唯一的工程師

依託於虛幻引擎5,《The Last Caretaker》得以實現極爲逼真的光影效果和豐富的場景細節,這對於塑造一個被無盡海洋淹沒的荒蕪世界至關重要,各種環境都能呈現出細膩的視覺表現,增強了玩家的沉浸感。

遊戲設定在一個因災難而被海洋吞噬的地球上,文明已成廢墟。玩家扮演的角色並非人類,而是一臺在沉寂數個世紀後意外重啓的、名爲“最後守護者”的孤獨機械裝置。

玩家的核心使命是尋獲散落在各處的種子庫中,被保存的人類最後胚胎,重啓“拉撒路複合體”,並最終將人類復興的希望送往星空。這使得遊戲不僅僅是一場生存挑戰,更是一段承載着沉重責任的旅程。

《The Last Caretaker》的其中一種核心體驗,就是它幾乎是一個高度可操作的物理沙盒。與經典的《半條命2》相似,場景中的絕大多數物品,從廢棄的零件到殘破的傢俱,都可以被抓取、移動甚至分解爲基礎資源。

這種設計不僅能有效激發玩家的探索欲,更將他們清理區域的內在驅動力轉化爲一種富有成就感的正向循環。

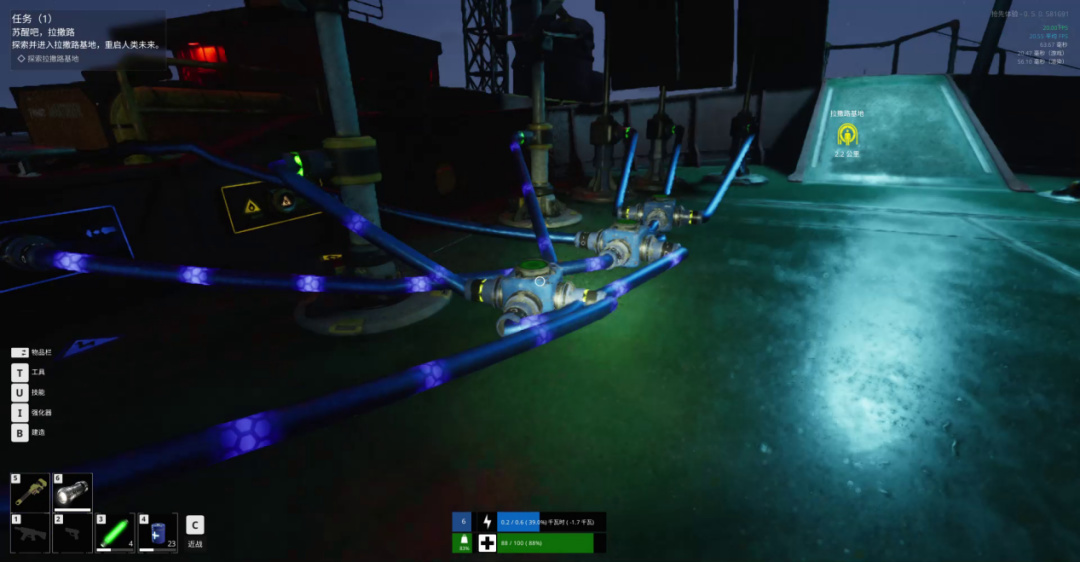

而此種高度的互動性,進一步昇華於遊戲獨特的“線纜連接”系統。玩家需要像一名真正的工程師那樣,熟練佈設各種功能迥異的管線,例如爲人類生命維持設備接上淡水管,或是在設施內部鋪設輸液管以應對不同需求。

這種既自由又嚴謹的連線與佈局,構成了遊戲的核心,讓玩家在規劃區域與維持設施運轉時,需要像下棋一樣深思熟慮。

而所有這些行動——奔跑、照明、搬運重物——都建立在角色獨特的“機器人”設定之上,並圍繞着一個核心資源展開:電力。

玩家必須像傳統生存遊戲中的角色需要關注飢渴度一樣,時刻留意自己的電量水平。儘管如此,玩家依然可以選擇將自身的電力資源輸送給特定設備來解決燃眉之需。

同時,超重搬運之類的高強度活動會急劇加速電力消耗,而當電量徹底耗盡時,將開始強制消耗生命值以維持基本機能。

這一設計巧妙地將“尋找充電點”從一個簡單的任務提升爲驅動玩家探索、並時刻感到焦慮的核心生存壓力,從而讓互動、佈局、戰鬥所有這些元素都將自身電力考慮在內。

在《The Last Caretaker》中,玩家需要探索被各類機械與有機敵人佔據的廢棄建築,但就筆者的體驗來說,遊戲的戰鬥手感,尤其是近戰部分,存在明顯短板,攻擊判定顯得模糊不清。

不過,遊戲通過豐富的槍械繫統進行了彌補,提供了從噴火器、電擊槍到穿甲步槍等多種選擇。值得注意的是,每種槍械都需配備特定彈藥,這強調了戰前的資源規劃與管理意識,同時促使玩家根據敵人類型選擇合適的武器對策。

此外,收集材料、探索新地點、擊敗生物以及完成特定任務,都能獲得一定的經驗值。這些經驗值是驅動角色成長的關鍵,既能用於解鎖與航海或生存相關的全新科技藍圖,也能直接提升角色自身的各項屬性。

《The Last Caretaker》在遊戲的第一個區域即爲玩家提供了一艘大船,這艘船將作爲玩家在整個遊戲過程中貫穿始終的海上交通工具。船隻的航行體驗較爲真實,會明顯受到海浪的影響,搖晃感相當擬真。

不過,海浪也在一定程度上增加了船隻靠岸與離岸的操作難度。

值得一提,駕駛艙內的操作檯設計得頗具沉浸感,集成了顯示天氣變化、風向風速與海域地圖的多種儀表。玩家需要結合遊戲經驗來理解這些信息,而非依賴系統直接提示,增強了操作的真實感。

不過,船的內部空間十分有限,從甲板到艙室的每一處區域都需要精心規劃。發電設備、儲油罐、工作臺、儲物箱等都需要合理佈局,以確保船舶功能正常運行的同時,不至於因空間侷促而影響效率或安全。

根據目前的遊玩體驗來看,成功建造並維護三臺二級發電設備後,通常就能形成較爲穩定的電力供應體系,足以支持船隻的日常運行所需。

這也意味着玩家的生存重心將從初期的電力緊缺焦慮,逐步轉向如何進一步優化船舶佈局、應對更嚴峻的外部環境挑戰以及探索更深遠的遊戲內容。

但從整體來看,航海玩法部分仍有較大的豐富空間。目前海上的主要威脅僅來自於偶爾出現的鯊魚,以及需要警惕的魚雷,事件類型和隨機遭遇相對單一,海上旅程的挑戰性與內容深度尚顯不足。

02

拆解舊世界,搭建新未來

在《The Last Caretaker》中,電力是驅動整個世界運轉的絕對核心,是一切生存與建設活動的底層邏輯。從維持庇護所建築的運轉,到驅動船隻海上航行,乃至支撐玩家角色自身的基本狀態,都離不開穩定且充足的電力供應。

遊戲提供了多種可持續的發電方式以適應不同環境。例如,太陽能板依賴於白天的日照,而風力發電板則需要在有風的環境下才能高效運作。但相應的,太陽能板不需要玩家額外維護,風力發電板則相反。

在航行方面,船的運行依賴於電力或柴油等能源,其中柴油的消耗速度較快,尤其在遊戲前期,如何高效且安全地獲取柴油成爲生存的關鍵挑戰之一。

除了在廢棄加油站等固定地點收集柴油,玩家還能通過分解有機物來提煉燃料。例如,在夜間缺乏光源的環境中,會大量滋生名爲“夜行蟲”的有機敵對生物。這不僅顯著增加了夜間戶外採集的危險性,還爲玩家提供了一個穩定的有機物來源,從而鼓勵玩家通過戰鬥來獲取燃料。

也正因此,玩家需要在遊戲前期就對資源採集路線與時間管理進行合理規劃,儘量在白天光線充足時完成關鍵區域的探索與有機物收集,避免因資源枯竭或陷入“燃料危機-被迫夜間行動-遭遇危險”的惡性循環而導致遊戲進程受阻甚至死檔。

但好在船尾網兜在行進過程中能自動網羅海上的漂流物,這些材料被區分爲可用於建造的材料廢料以及能夠提煉爲燃料的有機廢料,成爲玩家持續發展的穩定補給源。

此外,《The Last Caretaker》的廣袤海平面上散佈着種類豐富的建築,從沉寂在波濤之下的海底遺蹟,到可以爲船隻補充柴油的海上加油站,再到堆滿集裝箱、可能藏有稀有零件的貨運港,每一種地點都預示着獨特的機遇與挑戰,驅動着玩家不斷探索的慾望。

(海底遺蹟)

在筆者看來,探索廢棄建築不僅是推進旅程的關鍵,更是一場充滿發現與資源規劃的沉浸式體驗。

首先,供電環節是探索的核心:玩家需要細心尋找電力室的入口,它可能被怪物巢穴遮蔽或是在某個不起眼的角落裏,成功供電後,電梯、控制檯以及緊閉的大門等可互動的設備才得以正常使用。

之後,利用裝備的拆除工具,你可以將場景中大量可互動的物件拆卸成基礎的碎片。這些碎片可以投入回收機,進一步提煉成更基礎的製造材料。

更直接的方式是,將建築內本就存在的大型廢料整體搬運至回收機器,實現快速資源轉化,省時省力。

除了收集材料,遊戲還通過散落在各處建築的數據日誌來完善世界觀。這些文本構成了關鍵的敘事拼圖,讓玩家能從“人類曾經的活動痕跡”中,自行推測和還原世界衰敗的真相。

此外,《The Last Caretaker》的建造體驗力求流暢且不打斷玩家的沉浸感。角色的建造過程幾乎是自動化的:一旦你選定了建造藍圖,只要雙手空閒,角色便會自動開始構建,無需繁瑣的持續操作。

更便捷的是,如果製造機器附近已經存放了所需的材料,它甚至會自動完成後續的建造步驟,大大提升了效率。

並且在拆除建築或設施時,消耗的材料會根據其耐久度進行高比例甚至完全的返還。

這意味着玩家可以大膽地進行建造嘗試,在一些關鍵區域,甚至可以巧妙地“借用”當地的現成材料,快速搭建起各類裝置,實現真正的“就地取材”。

隨着經驗提升,建造本領也逐步增強,玩家能夠更從容地應對下一段航程,駛向更遙遠、也更危險的海上據點。

這一切機制最終交織成一個自驅的探索循環:“抵達—拆解—成長—再出發”。

通過系統指引,我們瞭解到存在一座巨大的培育基地,這也是玩家扮演的機器人存在的全部意義。它遠不止是一個功能性的據點,更是人類文明延續的最後希望所在。

玩家的關鍵任務,正是重啓並維持這座堪稱“生命搖籃”的設施的正常運轉。

每一次揚帆起航,其根本動機都源於此:爲基地內沉睡的“人類種子庫”收集必需的資源,從最基礎的淡水、電力,到構建生命所需的各類營養成分,以及更爲珍貴的、能喚醒人性的情感載體。

這套培育系統賦予了每次出海以明確且崇高的目標。玩家需要精心收集資源,以滿足從設定基礎生理指標(如身高、體重)到激發複雜社會屬性(如領導力、自律性)的全過程。

例如,一顆籃球、一張照片,或一個玩偶,都可能成爲培育程序中關鍵的“情感催化劑”。

正是這種爲人類未來而戰的使命感,極大地緩解了玩家在無盡海洋上獨自航行的孤獨感。儘管物理上是孤身一人,但玩家始終清楚,自己的每一次行動都與基地內正在孕育的生命脈搏緊密相連。

每一次成功的航行和培育進展,都像是在人類文明的餘燼中小心翼翼地護住一縷微光,讓玩家在末日的寂靜荒蕪中,依然能感受到一種深刻的連接和目標感,從而避免了漫無目的的漂泊所帶來的空虛。

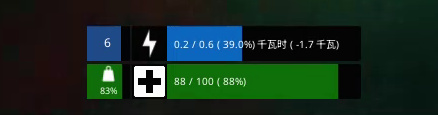

不過,需要指出的是,遊戲目前仍處於搶先體驗階段。當前版本比較明顯的一點在於性能優化,在某些場景複雜或特效較多的區域,幀率會顯著降低。

此外,遊戲中偶爾也會出現一些影響流程的技術問題,例如船隻傾斜、飛天等,這些Bug雖然不具普遍性,但一旦發生很可能會影響存檔或造成閃退。

(4天遊玩36小時,可見《The Last Caretaker》並不完美,但架不住好玩)

在交互界面方面,目前的UI設計傾向於極度簡約。其優勢是保證了畫面純淨,避免了過多HUD元素對壯麗景色的干擾;但另一方面,部分關鍵信息可能因此不夠直觀,需要玩家在遊戲初期花費額外精力去學習和適應。

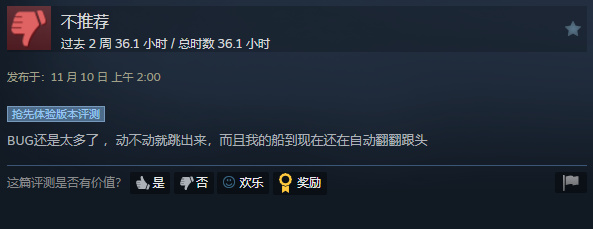

值得期待的是,開發團隊已明確表示,遊戲計劃在搶先體驗階段持續至少12個月。在此期間,他們的首要工作重點正是系統性地解決上述優化問題和各類Bug,並會根據玩家社區的反饋對UI的易用性進行迭代打磨。

(目前的重點是修復Bug,改進 UI/UX,並改善遊戲平衡)

03

手遊巨頭“反向滲透”PC端?

《The Last Caretaker》由成立於2021年的芬蘭遊戲公司Channel37開發併發行。

遊戲的早期宣傳主要依託於YouTube平臺,由公司的社區經理Jack Pattillo負責。翻看頻道歷史可見,在《The Last Caretaker》擁有可玩版本之前,Jack的內容多以《幸福工廠》、《深海迷航》等同類型生存建造遊戲的實況爲主,這爲他後續推廣自家遊戲積累了深厚的社區理解和觀衆基礎。

隨着項目推進,當遊戲達到一定的完成度後,頻道的重心便逐漸轉向對《The Last Caretaker》持續而專注的展示與解說,Jack通過長期的直播,向觀衆逐步揭示了遊戲的玩法、機制與世界觀。

通過瀏覽Jack的部分直播錄像可以發現,得益於其對同類遊戲的深刻理解,他操作《The Last Caretaker》時顯得頗爲嫺熟。這些演示並非簡單的流程展示,其中包含了對資源管理、建築佈局等實用技巧,爲玩家提供了不錯的遊戲思路。

資料顯示,Channel37的創始團隊堪稱行業老兵,由Miika Aulio擔任CEO,並與Vesa Halonen、Antti Ilvessuo、Sami Saarinen和Diego Sarmentero聯合創立。

這支規模精幹的團隊擁有深厚的行業積澱,核心成員均來自育碧旗下的芬蘭工作室RedLynx及其他知名工作室,在PC和主機遊戲開發方面積累了豐富的經驗。這使得Channel37自誕生起就具備了紮實的研發基因。

(其中Antti Ilvessuo甚至在職有20年之久)

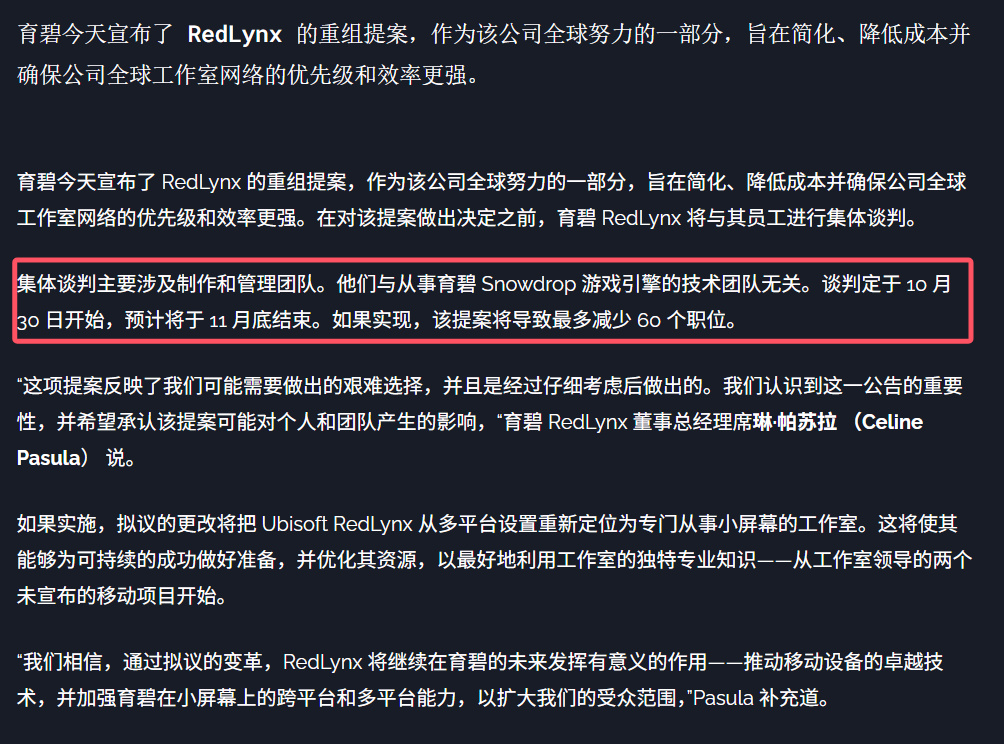

值得一提的是,就在上個月(10月),育碧宣佈對RedLynx工作室進行重組,計劃將其重點轉向手遊開發,此項重組提案可能導致約60個職位被削減。

事實上,Channel37在成立後不久便獲得了業界高度關注。

2022年6月,芬蘭手遊巨頭Supercell宣佈對其進行投資,雙方將合作開發一款PC平臺遊戲。此舉被視爲Supercell拓展PC和主機平臺市場的重要一步,而選擇與Channel37合作,也反映出市場對這支團隊研發能力的認可。

Supercell自2016年啓動投資業務以來,已將其投資版圖從手遊擴展至PC、主機乃至區塊鏈等多個領域。其投資策略注重與有潛力的小型團隊建立長期合作關係,而非追求短期套現。

(據不完全統計,2016年至今Supercell投資了超28家遊戲相關公司)

在向多平臺拓展的過程中,Supercell於2018年投資了澳大利亞工作室Ultimate Studio,後者推出的賽車遊戲《Hot Lap League》已登陸移動平臺、Steam和Switch。此舉被視爲Supercell探索手機平臺以外機會的重要一步。Supercell的產品合作負責人Timur Haussila曾表示,與Ultimate Studio的合作是該方向的第一步。

同年,Supercell參投了美國工作室Clockwork Labs的430萬美元融資,該團隊開發的社區沙盒MMO《Bitcraft》旨在打造一個側重建造與合作的動態玩家世界。

此外,Supercell還投資了End Game Interactive,該工作室曾開發多人自走棋遊戲《Fate Arena》,但目前已停服。在2021年12月時,Supercell宣佈成立北美工作室,主要面向PC和主機開發遊戲。

在投資Channel37之後,Supercell繼續拓展其PC遊戲領域的投資版圖,先後投資了包括Oxalis Games、Klang Games在內的多家工作室。

然而,這些被投資的工作室其項目通常具有跨平臺或在線服務型遊戲的特徵,例如Oxalis Games開發的《Moonfrost》可以比作Web3版本的《星露穀物語》,Clockwork Labs開發的《Bitcraft》也是一款社交沙盒多人在線網遊等。

總體看來,在Supercell的投資版圖中,其以往所支持的項目大多具備強烈的多人在線屬性或側重於移動端與社交體驗,並非純粹的單機遊戲作品。

(投資於我們認爲有能力打造定義類別的遊戲的團隊)

因此,儘管Supercell通過投資佈局已涉足PC領域,但《The Last Caretaker》,因其明確的PC平臺單機生存建造導向,更可能標誌着Supercell在投資策略上首次真正專注於具有深度的PC單機遊戲內容。

而在今年4月,Supercell官方曾發佈聲明,表示將繼續加大投資力度,特別是在識別和支持具有獨特創意和潛力的開發團隊上。

就在前不久的9月,生成式AI平臺Nilo宣佈獲得了由Supercell領投的400萬美元種子輪融資。

該平臺致力於通過AI技術賦能用戶快速創建交互式3D世界,此舉揭示了Supercell對智能化、用戶生成內容以及未來遊戲創作範式的濃厚興趣。

綜合來看,從對Channel37這類專注於單機體驗的工作室的青睞,到對Nilo這種代表未來技術方向的初創平臺的資本支持,都表明Supercell的投資邏輯正變得更加多元和具有探索性,不再侷限於傳統意義上其最爲擅長的社交與移動遊戲領域。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com