文 / 游戏那点事 Green.Y

前段时间,Supercell突然宣布终止《爆裂小队》的后续开发。该消息在引发了行业广泛关注的同时,也意味着Supercell迈出了大胆的一步——第一次砍掉一款他们已经“全球发布”的游戏。

但大家可能没有发现的是,就在《爆裂小队》被宣布砍掉的一周后,Supercell投资版图中的一颗新星正悄然升起。由芬兰Channel37工作室开发的PC单机生存建造游戏《The Last Caretaker》,已于前不久(11月6日)在Steam平台正式发售。

此举被业界视为Supercell拓展PC及主机平台市场战略的关键一步,而Channel37正是其此前为布局该领域所投资的工作室。

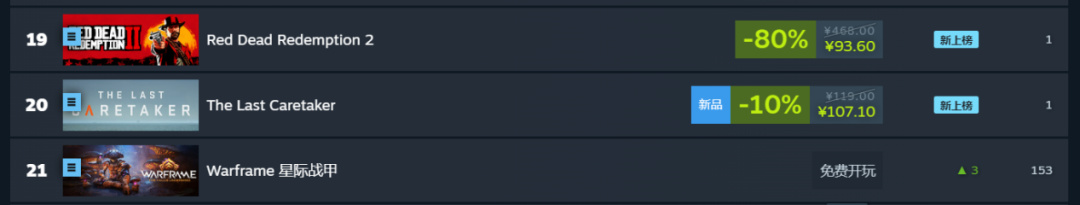

从初步的市场反馈来看,《The Last Caretaker》开局稳健。游戏发售后迅速进入Steam全球热销榜,并一度攀升至第20名的位置。

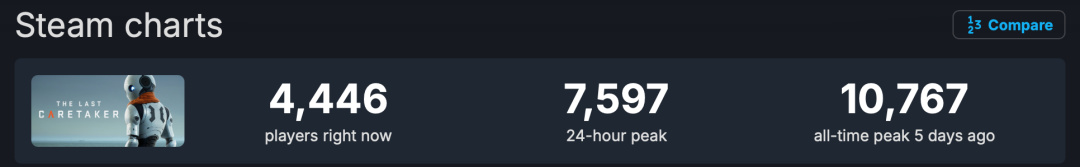

更值得关注的是,游戏的同时在线玩家数量并未在发售冲高后迅速回落,而是从最初的约5000人逐渐增长至超过10000人,显示出玩家对游戏内容持续的探索热情和良好的口碑效应。

在评价方面,游戏也收获了积极的初步反响。截至发稿,基于Steam商店页显示的2509条用户评测,《The Last Caretaker》获得了82%的好评率。

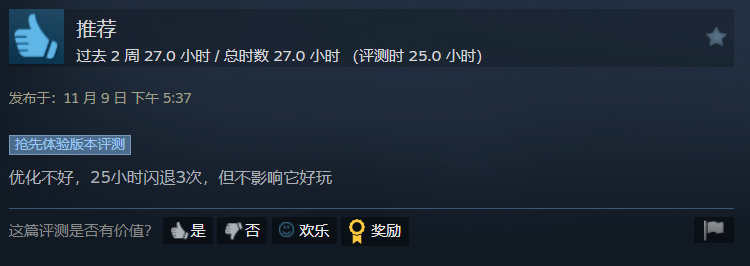

许多玩家在评测中不约而同地提到,游戏虽然目前存在一些技术问题,例如有玩家反映在25小时的游戏过程中遭遇了3次闪退,但普遍认为其核心玩法富有魅力,给出了“优化不好,但不影响它好玩”的真实评价。

(不到3天就玩了25小时)

这种评价特点也与Supercell近年来尝试的“先上线后迭代”的开发新策略相吻合,即优先将游戏推向市场与玩家见面,再根据反馈持续优化完善。

01

海洋末日后唯一的工程师

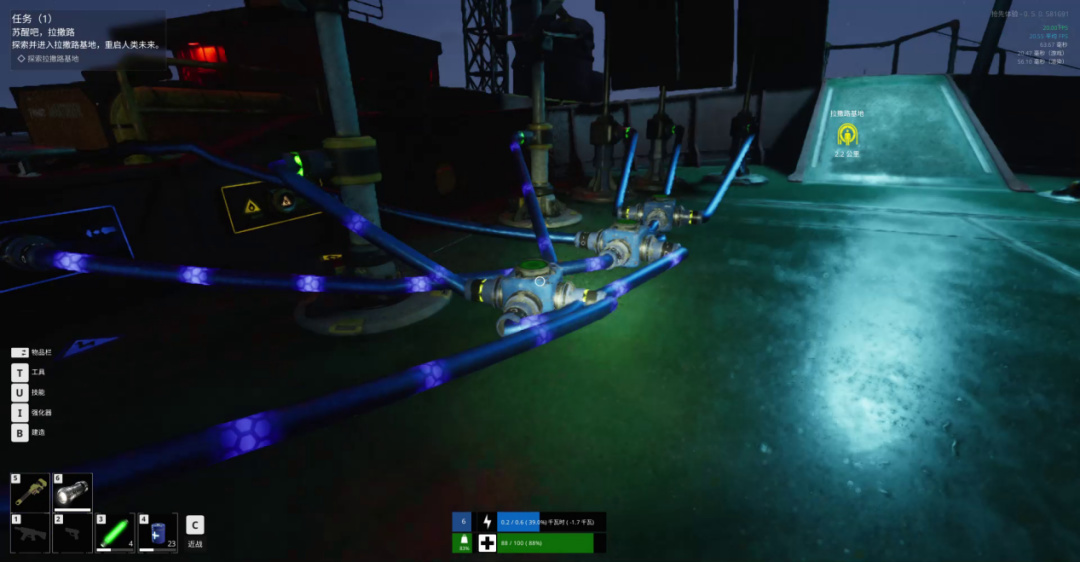

依托于虚幻引擎5,《The Last Caretaker》得以实现极为逼真的光影效果和丰富的场景细节,这对于塑造一个被无尽海洋淹没的荒芜世界至关重要,各种环境都能呈现出细腻的视觉表现,增强了玩家的沉浸感。

游戏设定在一个因灾难而被海洋吞噬的地球上,文明已成废墟。玩家扮演的角色并非人类,而是一台在沉寂数个世纪后意外重启的、名为“最后守护者”的孤独机械装置。

玩家的核心使命是寻获散落在各处的种子库中,被保存的人类最后胚胎,重启“拉撒路复合体”,并最终将人类复兴的希望送往星空。这使得游戏不仅仅是一场生存挑战,更是一段承载着沉重责任的旅程。

《The Last Caretaker》的其中一种核心体验,就是它几乎是一个高度可操作的物理沙盒。与经典的《半条命2》相似,场景中的绝大多数物品,从废弃的零件到残破的家具,都可以被抓取、移动甚至分解为基础资源。

这种设计不仅能有效激发玩家的探索欲,更将他们清理区域的内在驱动力转化为一种富有成就感的正向循环。

而此种高度的互动性,进一步升华于游戏独特的“线缆连接”系统。玩家需要像一名真正的工程师那样,熟练布设各种功能迥异的管线,例如为人类生命维持设备接上淡水管,或是在设施内部铺设输液管以应对不同需求。

这种既自由又严谨的连线与布局,构成了游戏的核心,让玩家在规划区域与维持设施运转时,需要像下棋一样深思熟虑。

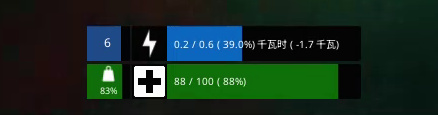

而所有这些行动——奔跑、照明、搬运重物——都建立在角色独特的“机器人”设定之上,并围绕着一个核心资源展开:电力。

玩家必须像传统生存游戏中的角色需要关注饥渴度一样,时刻留意自己的电量水平。尽管如此,玩家依然可以选择将自身的电力资源输送给特定设备来解决燃眉之需。

同时,超重搬运之类的高强度活动会急剧加速电力消耗,而当电量彻底耗尽时,将开始强制消耗生命值以维持基本机能。

这一设计巧妙地将“寻找充电点”从一个简单的任务提升为驱动玩家探索、并时刻感到焦虑的核心生存压力,从而让互动、布局、战斗所有这些元素都将自身电力考虑在内。

在《The Last Caretaker》中,玩家需要探索被各类机械与有机敌人占据的废弃建筑,但就笔者的体验来说,游戏的战斗手感,尤其是近战部分,存在明显短板,攻击判定显得模糊不清。

不过,游戏通过丰富的枪械系统进行了弥补,提供了从喷火器、电击枪到穿甲步枪等多种选择。值得注意的是,每种枪械都需配备特定弹药,这强调了战前的资源规划与管理意识,同时促使玩家根据敌人类型选择合适的武器对策。

此外,收集材料、探索新地点、击败生物以及完成特定任务,都能获得一定的经验值。这些经验值是驱动角色成长的关键,既能用于解锁与航海或生存相关的全新科技蓝图,也能直接提升角色自身的各项属性。

《The Last Caretaker》在游戏的第一个区域即为玩家提供了一艘大船,这艘船将作为玩家在整个游戏过程中贯穿始终的海上交通工具。船只的航行体验较为真实,会明显受到海浪的影响,摇晃感相当拟真。

不过,海浪也在一定程度上增加了船只靠岸与离岸的操作难度。

值得一提,驾驶舱内的操作台设计得颇具沉浸感,集成了显示天气变化、风向风速与海域地图的多种仪表。玩家需要结合游戏经验来理解这些信息,而非依赖系统直接提示,增强了操作的真实感。

不过,船的内部空间十分有限,从甲板到舱室的每一处区域都需要精心规划。发电设备、储油罐、工作台、储物箱等都需要合理布局,以确保船舶功能正常运行的同时,不至于因空间局促而影响效率或安全。

根据目前的游玩体验来看,成功建造并维护三台二级发电设备后,通常就能形成较为稳定的电力供应体系,足以支持船只的日常运行所需。

这也意味着玩家的生存重心将从初期的电力紧缺焦虑,逐步转向如何进一步优化船舶布局、应对更严峻的外部环境挑战以及探索更深远的游戏内容。

但从整体来看,航海玩法部分仍有较大的丰富空间。目前海上的主要威胁仅来自于偶尔出现的鲨鱼,以及需要警惕的鱼雷,事件类型和随机遭遇相对单一,海上旅程的挑战性与内容深度尚显不足。

02

拆解旧世界,搭建新未来

在《The Last Caretaker》中,电力是驱动整个世界运转的绝对核心,是一切生存与建设活动的底层逻辑。从维持庇护所建筑的运转,到驱动船只海上航行,乃至支撑玩家角色自身的基本状态,都离不开稳定且充足的电力供应。

游戏提供了多种可持续的发电方式以适应不同环境。例如,太阳能板依赖于白天的日照,而风力发电板则需要在有风的环境下才能高效运作。但相应的,太阳能板不需要玩家额外维护,风力发电板则相反。

在航行方面,船的运行依赖于电力或柴油等能源,其中柴油的消耗速度较快,尤其在游戏前期,如何高效且安全地获取柴油成为生存的关键挑战之一。

除了在废弃加油站等固定地点收集柴油,玩家还能通过分解有机物来提炼燃料。例如,在夜间缺乏光源的环境中,会大量滋生名为“夜行虫”的有机敌对生物。这不仅显著增加了夜间户外采集的危险性,还为玩家提供了一个稳定的有机物来源,从而鼓励玩家通过战斗来获取燃料。

也正因此,玩家需要在游戏前期就对资源采集路线与时间管理进行合理规划,尽量在白天光线充足时完成关键区域的探索与有机物收集,避免因资源枯竭或陷入“燃料危机-被迫夜间行动-遭遇危险”的恶性循环而导致游戏进程受阻甚至死档。

但好在船尾网兜在行进过程中能自动网罗海上的漂流物,这些材料被区分为可用于建造的材料废料以及能够提炼为燃料的有机废料,成为玩家持续发展的稳定补给源。

此外,《The Last Caretaker》的广袤海平面上散布着种类丰富的建筑,从沉寂在波涛之下的海底遗迹,到可以为船只补充柴油的海上加油站,再到堆满集装箱、可能藏有稀有零件的货运港,每一种地点都预示着独特的机遇与挑战,驱动着玩家不断探索的欲望。

(海底遗迹)

在笔者看来,探索废弃建筑不仅是推进旅程的关键,更是一场充满发现与资源规划的沉浸式体验。

首先,供电环节是探索的核心:玩家需要细心寻找电力室的入口,它可能被怪物巢穴遮蔽或是在某个不起眼的角落里,成功供电后,电梯、控制台以及紧闭的大门等可互动的设备才得以正常使用。

之后,利用装备的拆除工具,你可以将场景中大量可互动的物件拆卸成基础的碎片。这些碎片可以投入回收机,进一步提炼成更基础的制造材料。

更直接的方式是,将建筑内本就存在的大型废料整体搬运至回收机器,实现快速资源转化,省时省力。

除了收集材料,游戏还通过散落在各处建筑的数据日志来完善世界观。这些文本构成了关键的叙事拼图,让玩家能从“人类曾经的活动痕迹”中,自行推测和还原世界衰败的真相。

此外,《The Last Caretaker》的建造体验力求流畅且不打断玩家的沉浸感。角色的建造过程几乎是自动化的:一旦你选定了建造蓝图,只要双手空闲,角色便会自动开始构建,无需繁琐的持续操作。

更便捷的是,如果制造机器附近已经存放了所需的材料,它甚至会自动完成后续的建造步骤,大大提升了效率。

并且在拆除建筑或设施时,消耗的材料会根据其耐久度进行高比例甚至完全的返还。

这意味着玩家可以大胆地进行建造尝试,在一些关键区域,甚至可以巧妙地“借用”当地的现成材料,快速搭建起各类装置,实现真正的“就地取材”。

随着经验提升,建造本领也逐步增强,玩家能够更从容地应对下一段航程,驶向更遥远、也更危险的海上据点。

这一切机制最终交织成一个自驱的探索循环:“抵达—拆解—成长—再出发”。

通过系统指引,我们了解到存在一座巨大的培育基地,这也是玩家扮演的机器人存在的全部意义。它远不止是一个功能性的据点,更是人类文明延续的最后希望所在。

玩家的关键任务,正是重启并维持这座堪称“生命摇篮”的设施的正常运转。

每一次扬帆起航,其根本动机都源于此:为基地内沉睡的“人类种子库”收集必需的资源,从最基础的淡水、电力,到构建生命所需的各类营养成分,以及更为珍贵的、能唤醒人性的情感载体。

这套培育系统赋予了每次出海以明确且崇高的目标。玩家需要精心收集资源,以满足从设定基础生理指标(如身高、体重)到激发复杂社会属性(如领导力、自律性)的全过程。

例如,一颗篮球、一张照片,或一个玩偶,都可能成为培育程序中关键的“情感催化剂”。

正是这种为人类未来而战的使命感,极大地缓解了玩家在无尽海洋上独自航行的孤独感。尽管物理上是孤身一人,但玩家始终清楚,自己的每一次行动都与基地内正在孕育的生命脉搏紧密相连。

每一次成功的航行和培育进展,都像是在人类文明的余烬中小心翼翼地护住一缕微光,让玩家在末日的寂静荒芜中,依然能感受到一种深刻的连接和目标感,从而避免了漫无目的的漂泊所带来的空虚。

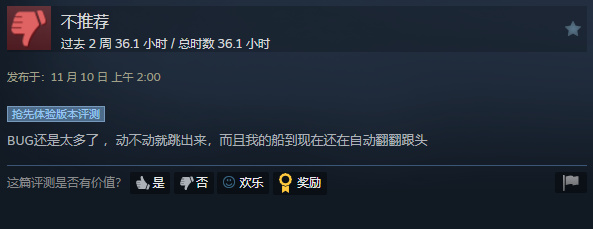

不过,需要指出的是,游戏目前仍处于抢先体验阶段。当前版本比较明显的一点在于性能优化,在某些场景复杂或特效较多的区域,帧率会显著降低。

此外,游戏中偶尔也会出现一些影响流程的技术问题,例如船只倾斜、飞天等,这些Bug虽然不具普遍性,但一旦发生很可能会影响存档或造成闪退。

(4天游玩36小时,可见《The Last Caretaker》并不完美,但架不住好玩)

在交互界面方面,目前的UI设计倾向于极度简约。其优势是保证了画面纯净,避免了过多HUD元素对壮丽景色的干扰;但另一方面,部分关键信息可能因此不够直观,需要玩家在游戏初期花费额外精力去学习和适应。

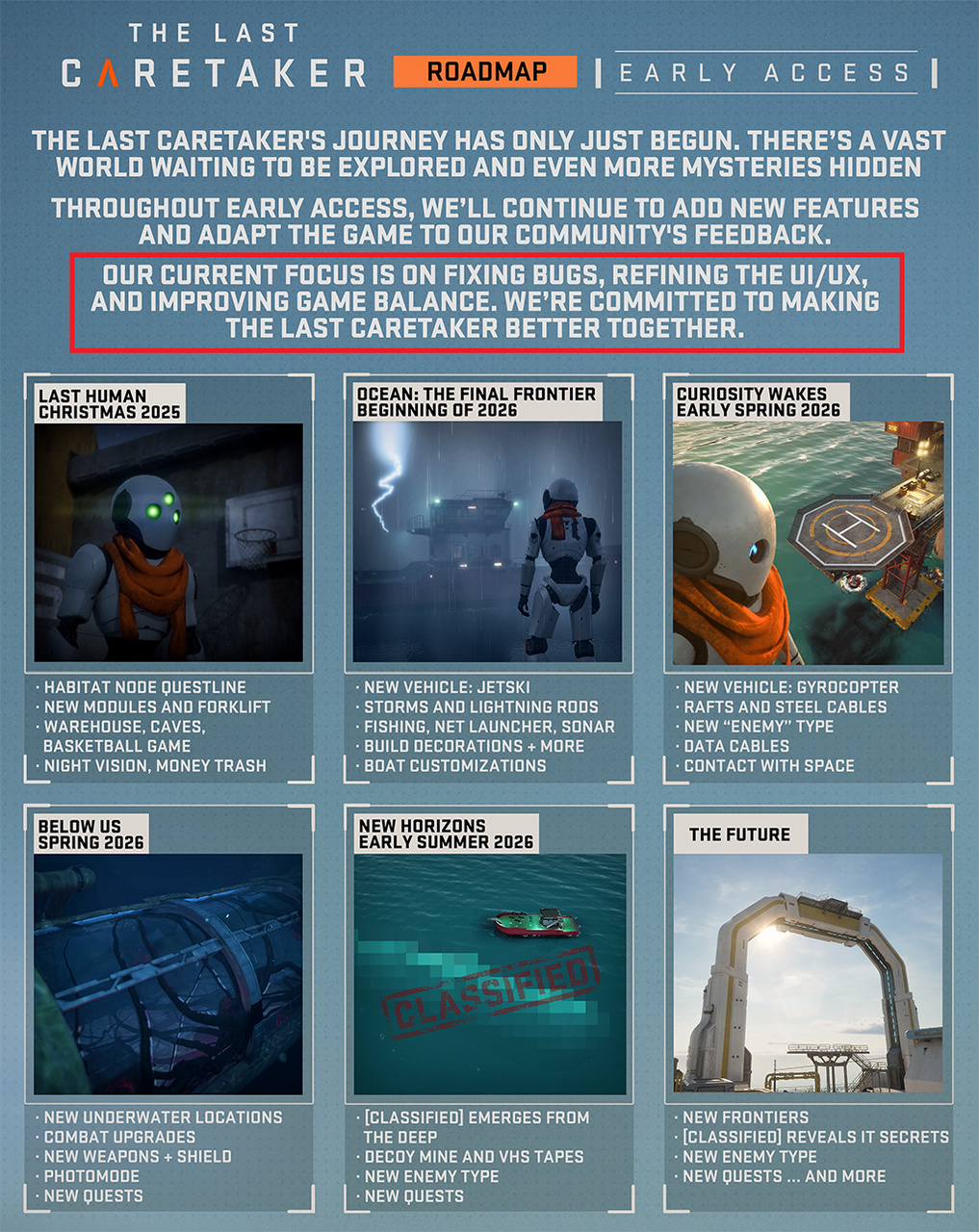

值得期待的是,开发团队已明确表示,游戏计划在抢先体验阶段持续至少12个月。在此期间,他们的首要工作重点正是系统性地解决上述优化问题和各类Bug,并会根据玩家社区的反馈对UI的易用性进行迭代打磨。

(目前的重点是修复Bug,改进 UI/UX,并改善游戏平衡)

03

手游巨头“反向渗透”PC端?

《The Last Caretaker》由成立于2021年的芬兰游戏公司Channel37开发并发行。

游戏的早期宣传主要依托于YouTube平台,由公司的社区经理Jack Pattillo负责。翻看频道历史可见,在《The Last Caretaker》拥有可玩版本之前,Jack的内容多以《幸福工厂》、《深海迷航》等同类型生存建造游戏的实况为主,这为他后续推广自家游戏积累了深厚的社区理解和观众基础。

随着项目推进,当游戏达到一定的完成度后,频道的重心便逐渐转向对《The Last Caretaker》持续而专注的展示与解说,Jack通过长期的直播,向观众逐步揭示了游戏的玩法、机制与世界观。

通过浏览Jack的部分直播录像可以发现,得益于其对同类游戏的深刻理解,他操作《The Last Caretaker》时显得颇为娴熟。这些演示并非简单的流程展示,其中包含了对资源管理、建筑布局等实用技巧,为玩家提供了不错的游戏思路。

资料显示,Channel37的创始团队堪称行业老兵,由Miika Aulio担任CEO,并与Vesa Halonen、Antti Ilvessuo、Sami Saarinen和Diego Sarmentero联合创立。

这支规模精干的团队拥有深厚的行业积淀,核心成员均来自育碧旗下的芬兰工作室RedLynx及其他知名工作室,在PC和主机游戏开发方面积累了丰富的经验。这使得Channel37自诞生起就具备了扎实的研发基因。

(其中Antti Ilvessuo甚至在职有20年之久)

值得一提的是,就在上个月(10月),育碧宣布对RedLynx工作室进行重组,计划将其重点转向手游开发,此项重组提案可能导致约60个职位被削减。

事实上,Channel37在成立后不久便获得了业界高度关注。

2022年6月,芬兰手游巨头Supercell宣布对其进行投资,双方将合作开发一款PC平台游戏。此举被视为Supercell拓展PC和主机平台市场的重要一步,而选择与Channel37合作,也反映出市场对这支团队研发能力的认可。

Supercell自2016年启动投资业务以来,已将其投资版图从手游扩展至PC、主机乃至区块链等多个领域。其投资策略注重与有潜力的小型团队建立长期合作关系,而非追求短期套现。

(据不完全统计,2016年至今Supercell投资了超28家游戏相关公司)

在向多平台拓展的过程中,Supercell于2018年投资了澳大利亚工作室Ultimate Studio,后者推出的赛车游戏《Hot Lap League》已登陆移动平台、Steam和Switch。此举被视为Supercell探索手机平台以外机会的重要一步。Supercell的产品合作负责人Timur Haussila曾表示,与Ultimate Studio的合作是该方向的第一步。

同年,Supercell参投了美国工作室Clockwork Labs的430万美元融资,该团队开发的社区沙盒MMO《Bitcraft》旨在打造一个侧重建造与合作的动态玩家世界。

此外,Supercell还投资了End Game Interactive,该工作室曾开发多人自走棋游戏《Fate Arena》,但目前已停服。在2021年12月时,Supercell宣布成立北美工作室,主要面向PC和主机开发游戏。

在投资Channel37之后,Supercell继续拓展其PC游戏领域的投资版图,先后投资了包括Oxalis Games、Klang Games在内的多家工作室。

然而,这些被投资的工作室其项目通常具有跨平台或在线服务型游戏的特征,例如Oxalis Games开发的《Moonfrost》可以比作Web3版本的《星露谷物语》,Clockwork Labs开发的《Bitcraft》也是一款社交沙盒多人在线网游等。

总体看来,在Supercell的投资版图中,其以往所支持的项目大多具备强烈的多人在线属性或侧重于移动端与社交体验,并非纯粹的单机游戏作品。

(投资于我们认为有能力打造定义类别的游戏的团队)

因此,尽管Supercell通过投资布局已涉足PC领域,但《The Last Caretaker》,因其明确的PC平台单机生存建造导向,更可能标志着Supercell在投资策略上首次真正专注于具有深度的PC单机游戏内容。

而在今年4月,Supercell官方曾发布声明,表示将继续加大投资力度,特别是在识别和支持具有独特创意和潜力的开发团队上。

就在前不久的9月,生成式AI平台Nilo宣布获得了由Supercell领投的400万美元种子轮融资。

该平台致力于通过AI技术赋能用户快速创建交互式3D世界,此举揭示了Supercell对智能化、用户生成内容以及未来游戏创作范式的浓厚兴趣。

综合来看,从对Channel37这类专注于单机体验的工作室的青睐,到对Nilo这种代表未来技术方向的初创平台的资本支持,都表明Supercell的投资逻辑正变得更加多元和具有探索性,不再局限于传统意义上其最为擅长的社交与移动游戏领域。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com