小鬍子下的執着,造就了經典也導致了崩壞

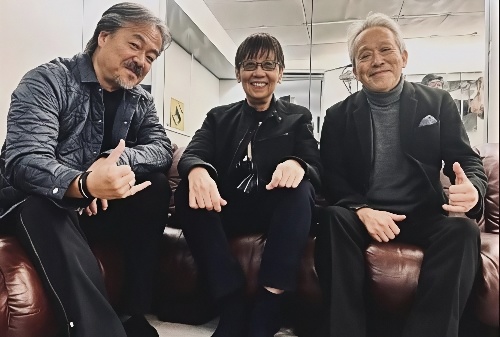

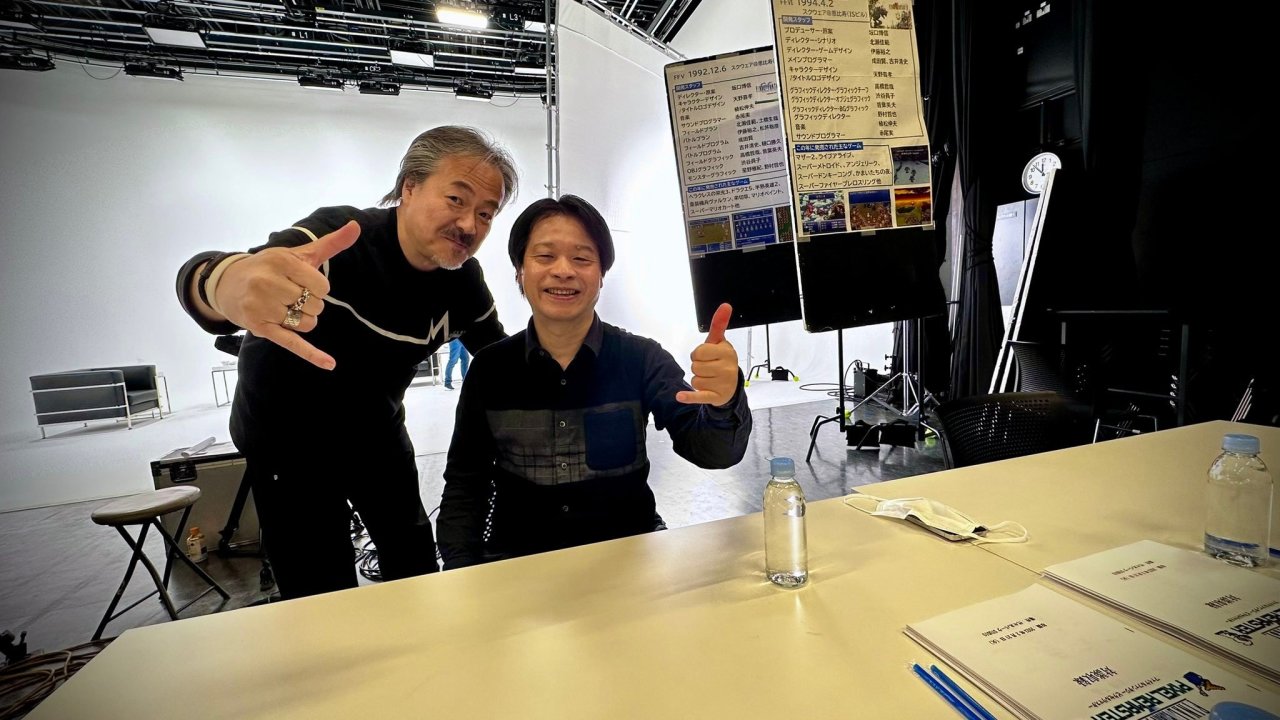

“他離開後整個公司就驟然崩塌。”在一期播客節目中,作曲家植松伸夫回憶《最終幻想》之父坂口博信時,語氣中仍帶着難以掩飾的惋惜。

當年坂口離開史克威爾後,公司剩餘的凝聚力就迅速分崩離析,植松伸夫當時心想:“這下糟糕了,我也該走了。”

坂口博信,這位被譽爲“《最終幻想》教父”的傳奇遊戲製作人,在2001年《最終幻想:靈魂深處》電影慘敗後,從副社長降職爲技術總監。

最終在2003年,在史克威爾與艾尼克斯合併的前夕,他被解除所有職務黯然離開了奉獻近二十年的公司。

此後十餘年間他彷彿從公衆視野中消失,當《最終幻想7重製版》發佈記者採訪他時,他驚訝地表示對此事一無所知。

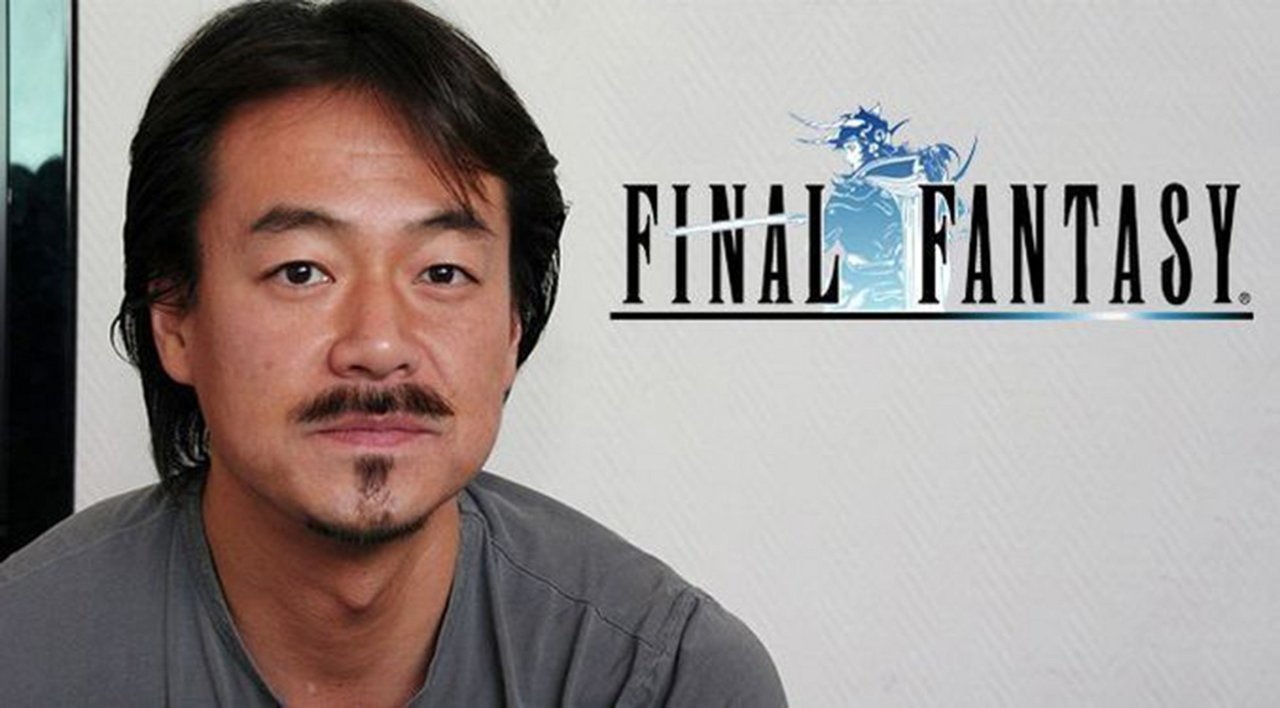

今天,讓我們一起走進『神壇之下』,探尋最終幻想之父、GDC終身成就獎、AIAS名人堂成員、史克威爾靈魂人物——"小鬍子"坂口博信的故事。

一、背水一戰的最初幻想

1987年,從電線公司“電友社”獨立出戶不久的史克威爾正面臨着生死存亡的危機,連續的項目失敗讓公司瀕臨破產。

心灰意冷的時任規劃和開發部長,坂口博信,在目睹另一家名爲艾尼克斯的公司推出的《勇者鬥惡龍》大獲成功後。

他決心放手一搏,做一款屬於自己的RPG。

“當時我非常的迷茫,爲之前做出的各種努力感到困惑,後來我意識到自己的界限。”

他後來回憶道:“我告訴自己,如果這次再失敗,就離開遊戲界,收拾鋪蓋回鄉下。”

這部被他寄託了最終夢想的遊戲,名爲《最終幻想》。

實際上FF最初定名爲戰鬥幻想(Fighting Fantasy),但因此商標已被一款桌遊註冊,在堅持保留“FF”縮寫的前提下,最終定名《最終幻想》(Final Fantasy)。

這個名字,恰如其分地映照出他當時破釜沉舟的心境。

總之於1987年12月18日,《最終幻想》正式在FC主機發售。

這個電子遊戲界傳奇系列之一的開端,一經發售後獲得了玩家的熱捧,首作在日賣出超40萬套,將史克威爾從破產的邊緣拉回,坂口博信的遊戲夢也沒有化爲“最終”。

二、從遊戲新手轉職FF之父

與其他早期遊戲開發者相似,坂口的入行經歷充滿了偶然。

童年時期的坂口並不熱衷遊戲,他幼時常隨家人前往父母的故鄉九州,喜愛收集岩石、閱讀藏書。

在小學時開始學習鋼琴,讀夜校期間又和朋友組建業餘樂隊擔任吉他手,甚至曾因賣自制演唱會門票險些被開除。

但顯然樂隊是組不了一輩子的,坂口當音樂家的夢想發生了轉折。

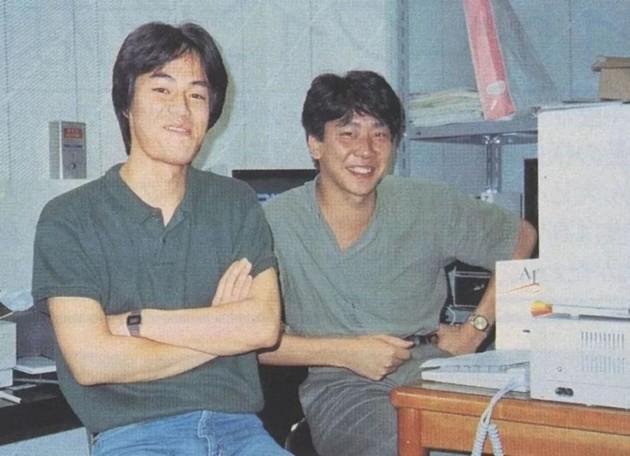

進入橫濱國立大學學習計算機專業的坂口博信與同學田中弘道成爲好友。

也是通過田中他迷上了RPG鼻祖之一的《Wizardry》(《巫術》系列,筆者查閱到也有資料說是《Ultima》,即創世紀,和巫術同輩的RPG先驅之一)。

那款開創性RPG讓他意識到,遊戲能成爲比小說更鮮活的敘事媒介。

1983年,他與後來的《最終幻想》製作人田中弘道一起,向初創的Squaresoft投遞了簡歷。

這個意外的嘗試,本來一定程度上只是大學年輕而迷茫的他,想對日本刻板職場生活的一次逃離。

命運弦撥動於此。

在史克威爾的早年歲月,坂口既有創意抱負也有務實規劃,他希望通過不斷學習編程提升技能,同時探索遊戲作爲敘事媒介的潛力。

自80年代初中期開始他就參與了多款不同類型遊戲的開發,從乏善可陳的移植作,到賽車、射擊甚至戀愛模擬遊戲。

這些算不上成功的嘗試,悄悄爲坂口積累了構建幻想世界的底氣,並逐漸成長爲公司的核心開發者。

到1986年,隔壁家艾尼克斯的《勇者鬥惡龍》的成功深深震撼了坂口,他也更加篤定:“遊戲是絕佳的敘事媒介”,並以此說服史克威爾高管開發同類作品。

儘管願意嘗試,但公司起初仍對此持懷疑態度,僅僅只給了他了一支臨時組建的團隊。

但這支“雜牌軍”中卻湧現出川津明敏、石井浩一、植松伸夫等日後聲名顯赫的人物。在程序員納西爾·加貝里的代碼構築與劇本作家寺田憲史的文字賦能下,《最終幻想》的幻想藍圖正悄然從紙面走向電子屏幕。

三、傳奇團隊鍛造術

小有所成的坂口博信漸漸建立起獨特的管理風格,據植松伸夫回憶,早期的史克威爾更像大學社團。

而坂口這個本是兼職的大學生,卻憑着一種近乎本能的領導魅力,將這羣背景迥異的創作者凝聚成了一股繩。

這種凝聚力與他將個人生命體驗注入創作的特質有關,最終塑造了FF系列的靈魂內核

坂口在系列遊戲創作中始終秉持着一個信念,即優秀的作品不應止步於"完成",而必須超越玩家的期待。

所以在開創性的《最終幻想I》開發過程中,他突破當時RPG框架,堅持引入四位可自定義職業的主角,後來在《最終幻想Ⅲ》擴展至全22種職業,深刻影響了日式RPG職業設計的發展方向。

正於《最終幻想3》開發期間,一場意外火災奪走了他的母親秋(Aki)。這位年輕製作人首次直面生死別離,還是至親的意外離去。

他不斷思考生命、死亡、靈魂、存在,對生命脆弱性的深刻體悟從此時滲入他的創作理念。

所以系列中不斷出現“死亡”這一命題,帶着沉重、悲痛、希望或堅定,承載着他作爲“倖存者”的複雜心境,在後來即便遭遇全員反對也仍堅持採用世界重置、夥伴消失的悲壯結局。

除了內容的創新和主題的內涵,坂口也深刻理解團隊凝聚力的重要性,曾在《時空之輪》研發期間,他特意安排開發組成員每日共進晚餐。

“連最初連日語都不會的程序員Nasir Gebelli,最後都能熟練地用日語交流,這都要歸功於那些一起烤肉的時光。”這段烤肉時光顯然成了團隊融合交流的催化劑。

筆者:和朋友喫了幾次烤肉感覺不太能促進情感

1988-1992年期間,系列由坂口執導製作了四部作品,並在1991年晉升爲執行副總裁。

隨着系列作品的迭代,坂口的領導力也逐漸完成了蛻變。

早期曾被評價爲"難以共事"的他,在《最終幻想4》開發時期已展現出截然不同的管理風格。

隨着職責範圍擴大,坂口開始有意識地將創作權交給其他尤其是新一代開發者。

譬如對植松伸夫的配樂從多數否定到後期給予了充分的創作自由,看着調試員伊藤裕之從幕後走向臺前,成長爲即時戰鬥系統的核心設計師乃至導演。

從《最終幻想5》起,系統設計、劇本創作的接力棒逐漸交予北瀨佳範等新生代,自己則退居幕後把控核心品質。

這種管理模式使得史克威爾創意人才在此間不斷湧現。

坂口對創造的執着又近乎偏執,正如上文所言,不能只是完成,他堅信《最終幻想》系列必須不斷突破邊界。

在《FF6》《FF7》這些里程碑之作中,他嘗試給新人留足施展空間,也在克勞德髮型的刺蝟感、愛麗絲死亡情節的必要性等關鍵處態度堅持。

“爲迎合市場犧牲劇情邏輯,FF就丟了魂。”

這種更多、更好、更新的信念則在《最終幻想7》的平臺選擇上達到了頂點。

於是他做出了業界那場著名的背叛決定——放棄任天堂N64,轉而投向索尼PS陣營。

前段時間有一個小趣聞,吉田修平在GameSpot的採訪中說,PS並非當時唯一CD-ROM平臺。

《最終幻想7》發售前,世嘉也與索尼爭奪其發行權。

索尼靠音樂公司上司的社交優勢,通過史克威爾業務端的副總裁晚餐、卡拉OK等,因此促成了合作,吉田修平稱這是霓虹談生意的方式.......(商K不賴)

無論是由於任天堂卡帶容量與成本限制,還是索尼提供的CD-ROM大容量與更低成本,或者其他所有可能原因。

總之這一抉擇不僅改變了單款遊戲的命運,更重塑了整個主機市場的競爭格局,也確實在這一時刻爲史克威爾裏的個人、系列、公司都帶到了頂峯。

在這些關鍵決策中,坂口都展現出了將個人藝術追求與團隊智慧相融合的卓越能力。

坂口博信通過將個人生命的體驗感悟轉化成創作動力,同時不斷優化團隊協作模式,成功地建立了一個既保持藝術追求又能持續進化的創作體系。

真正的創新不僅需要個人的執着,更需要構建一個能夠讓集體智慧綻放的舞臺。

四、膨脹的野望,崩塌的帝國

正如所有王權更迭故事裏的風雲興衰。

功成名就後,那個一直暗藏在心底的夢想,那個一直想實現的願望,坂口對在更廣闊領域施展拳腳的渴望達到頂峯。

史克威爾時任執行副社長坂口博信,想通過電影膠片向世人展示更多可能。

於是《最終幻想:靈魂深處》成爲史克威爾史上最大風險投資。

總耗資1.37億美元,歷時4年,投入人力峯值超過200人。

爲了這個“幻想”,史克威爾中止了多款遊戲開發計劃,把所有雞蛋放進了電影這個籃子。公司爲此中止或變更了許多遊戲開發計劃。

然而,這部被寄予厚望的電影在2001年7月上映後遭遇慘敗。觀衆們對劇情大失所望,北美票房僅收穫3200萬美元,全球票房約8500萬美元,最終導致史克威爾虧損超過9400萬美元。

或許是對又一次豪賭後的願賭服輸,或是對於最終結果的傲慢自恃。

在面對各方指責堵截中,他在採訪時只是淡淡說:“我不後悔冒險,只後悔沒能讓更多人看懂我的幻想。”

現實從不同情理想主義者,尤其是失敗的理想主義者。

爲挽救財政,索尼購入史克威爾19%股份成爲第二大股東。經營團隊全體降職,坂口由副社長轉任技術總監。

五、被驅逐的教父

電影慘敗的餘波遠未結束。2003年4月1日,爲擺脫困境,史克威爾與艾尼克斯完全合併,SE誕生。

真有你的啊,super expensive!

在這場商業動盪的清算中,曾爲公司立下汗馬功勞的坂口博信被完全解除所有職務。

儘管公司支付了高額的退休金,但這位創造了《最終幻想》的靈魂人物,最終還是被他奉獻多年的公司驅逐。

離開史克威爾的坂口,像是被抽走了靈魂,再未能重現昔日的輝煌。

微軟曾試圖藉助他的聲望打開日本市場,然而他主導開發的兩款JRPG《藍龍》和《失落的奧德賽》市場表現平平,也讓微軟逐漸失去了興趣。

六、隱入塵霧

2003年,40歲的坂口正式離開史克威爾。

在和鳥山明、井上雄彥探討合作後,坂口在微軟日本資助下於2004年7月成立“霧行者”(Mistwalker),工作室位於夏威夷檀香山與東京。

名字源於女兒的夢,也象徵他如在大霧中摸索前行。

他回到原點,重啓小規模開發。

“簡單地說,這種感覺很純粹,讓我找回了最初的快樂。現在的狀態和當年製作《最終幻想1》時很像。”

坂口在聊起自己的小公司時表示,能再次以從前那種社團規模製作遊戲,有點像做夢一樣。

這段時間的“霧行者”是以概念工作室的形式運作,員工最多不超過20人。他們負責監督製作,而大部分開發工作外包給選定的製作合作伙伴。

歲月的沉澱也讓他對遊戲開發有了更深的理解。

“最重要的是理解玩家的需求。如果只是自己覺得好玩而玩家不買賬,那不過是自我滿足罷了。”

由於PS3第三方製作難度比較高,且坂口與索尼總裁久多良木健有所分歧,所以早期“霧行者”作品多面向Xbox360。

但很顯然,Xbox360在此時的日本市場影響力實在堪憂。

這段掙扎歲月讓他從那個傳奇製作人變回執着追夢人,從零開始的他帶着老部下重啓創作,沒有大廠資源,他只能四處奔走拉投資。

他會和年輕程序員一起熬夜調試代碼,親自參加線下活動宣傳遊戲,我們能看見那段平和時光裏他對創作純粹的熱愛。

2011年發行的《最後的故事》是坂口博信自《最終幻想V》(1992)後首次重任導演。在開發期間,團隊因資金問題想大幅簡化系統,他也堅持哪怕進度慢一點,也要保住核心體驗。

《幻想曲》是“霧行者”距今最近的產出,坂口表示這可能是自己最後一個大型項目,植松伸夫也在此刻告別了遊戲音樂界,“這是我作爲遊戲音樂作曲家的最後一個項目”。

遊戲最初於2021年在Apple Arcade推出,後來翻炒成《幻想曲:新維度》於2024年登陸多平臺,是他與SE在21年來的首次,也可能會是唯一一次合作。

『傳奇不止神壇之上』

2015年,坂口博信在GDC榮獲終身成就獎。頒獎詞寫道:“《最終幻想》以特殊而成熟的方式表達死亡、遺憾與成長,坂口先生是真正的業界領導者,所有開發者的楷模。”

這位“楷模”的成功,是從無數潰敗中生長出來的。

如今63歲的坂口博信,還沒有選擇完全停下。

已是爺爺的他閒下來還是想要做些遊戲,23年他透露自己正在着手開發一個新項目,儘管此前確實有說準備退休。

他仍參與開發保持對細節的嚴苛,彷彿還是那個在史克威爾工作室裏爲了理想通宵達旦的追夢人。

從1983年入行的新人,到1987年賭上一切的“FF之父”,再到2001年跌落神壇的失敗者、2004年逆風起航的獨立開發者,直至如今仍在創作。

坂口博信的職業生涯,可以說是是一部“最初幻想”與“最終現實”的博弈史。

真正的傳奇,往往誕生於執着與脆弱之間,成就於無數次的崩塌與重生之中。

神壇之下的他,坂口博信之人生,沒有永不墜落的偶像。那些刻在作品裏的固執,那些藏在低谷中的脆弱,那些未曾熄滅的幻想,最終讓筆下世界有了溫度。

只有永遠熾熱的創作者,才能在門可羅雀、無人問津的苦悶日子裏,創造出融解三冬之寒的作品。

點贊收藏電🐂🐂謝謝喵

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com