前幾天寫的《40多年前科普畫書對家電的展望,我卻饞畫中冰箱裏的食物》發現很多朋友留言點贊,看來經典永不過時。

實際上早在2020年,也就是口罩時代,我就寫過一篇類似的。既然大家喜歡看類似的,我就修修補補再一次發上來。圖多,請注意流量哦。

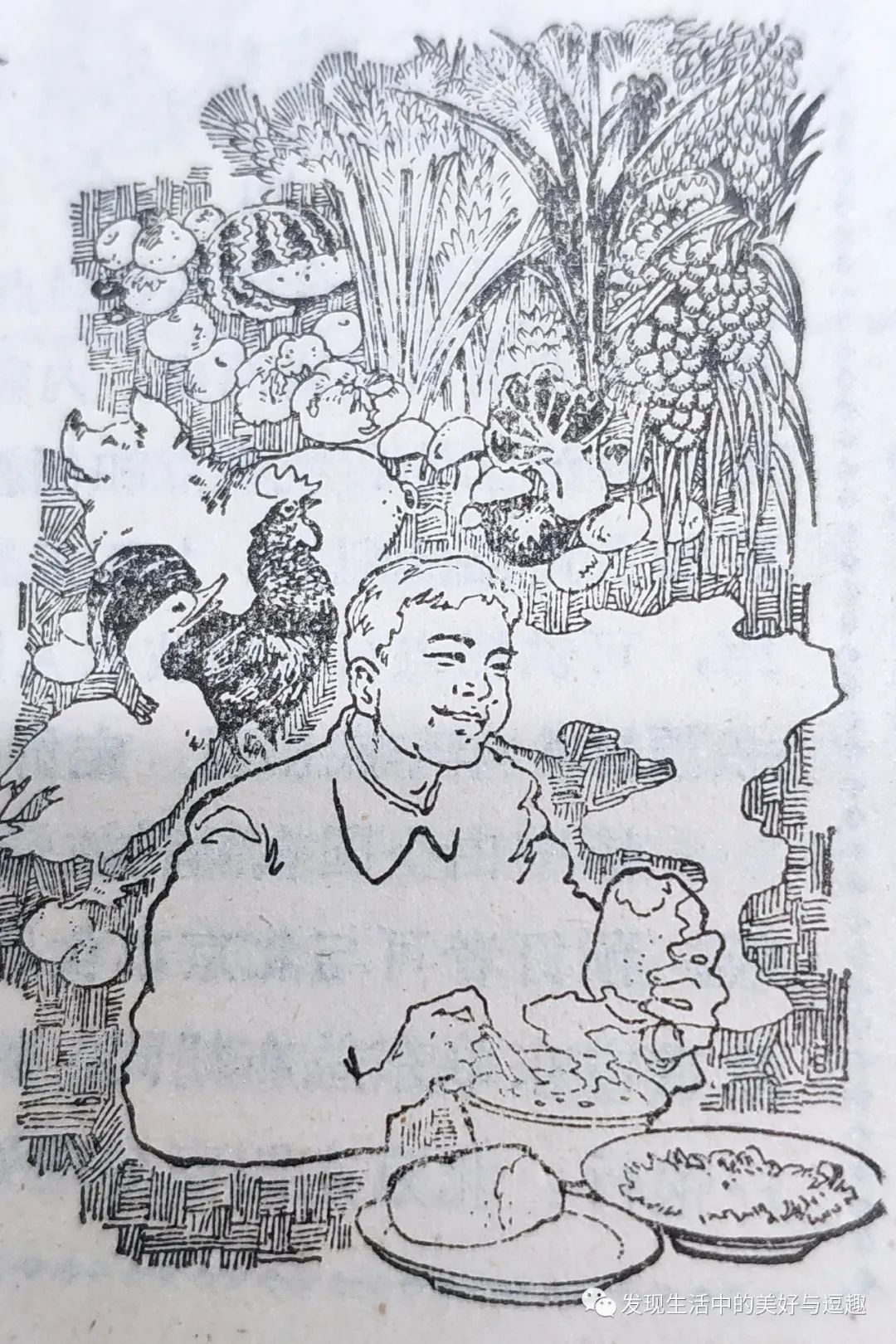

看題目 大家就知道這回也是跟喫的有關係,是的,打小我就喜歡喫,胃口也一直比較好,(我指的好是基本不挑食,什麼都能喫,但是能不能消化就另說了)也難爲父親在那個物資與現在相比 相對匱乏的年代想盡辦法爲我準備了很多好喫又有意思的美食。

現在你想喫什麼直接去超市就可以買到,如果買不到也可以去網上購買。而在我小時候的那個年代就不是那麼容易,而那時的我在家裏會翻看一本雜誌,雜誌上的照片還是插畫很令我着迷、浮想聯翩,流着口水……

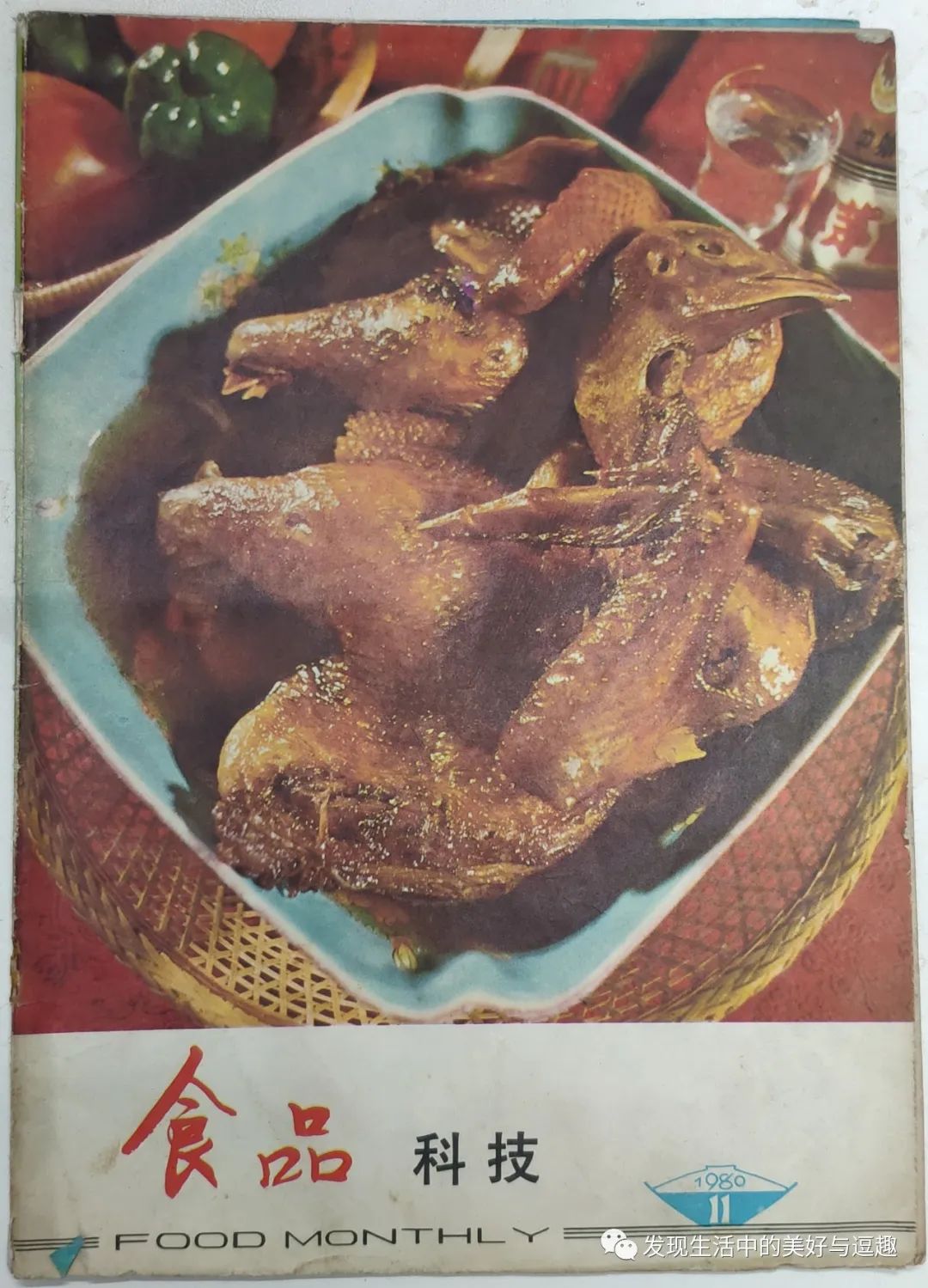

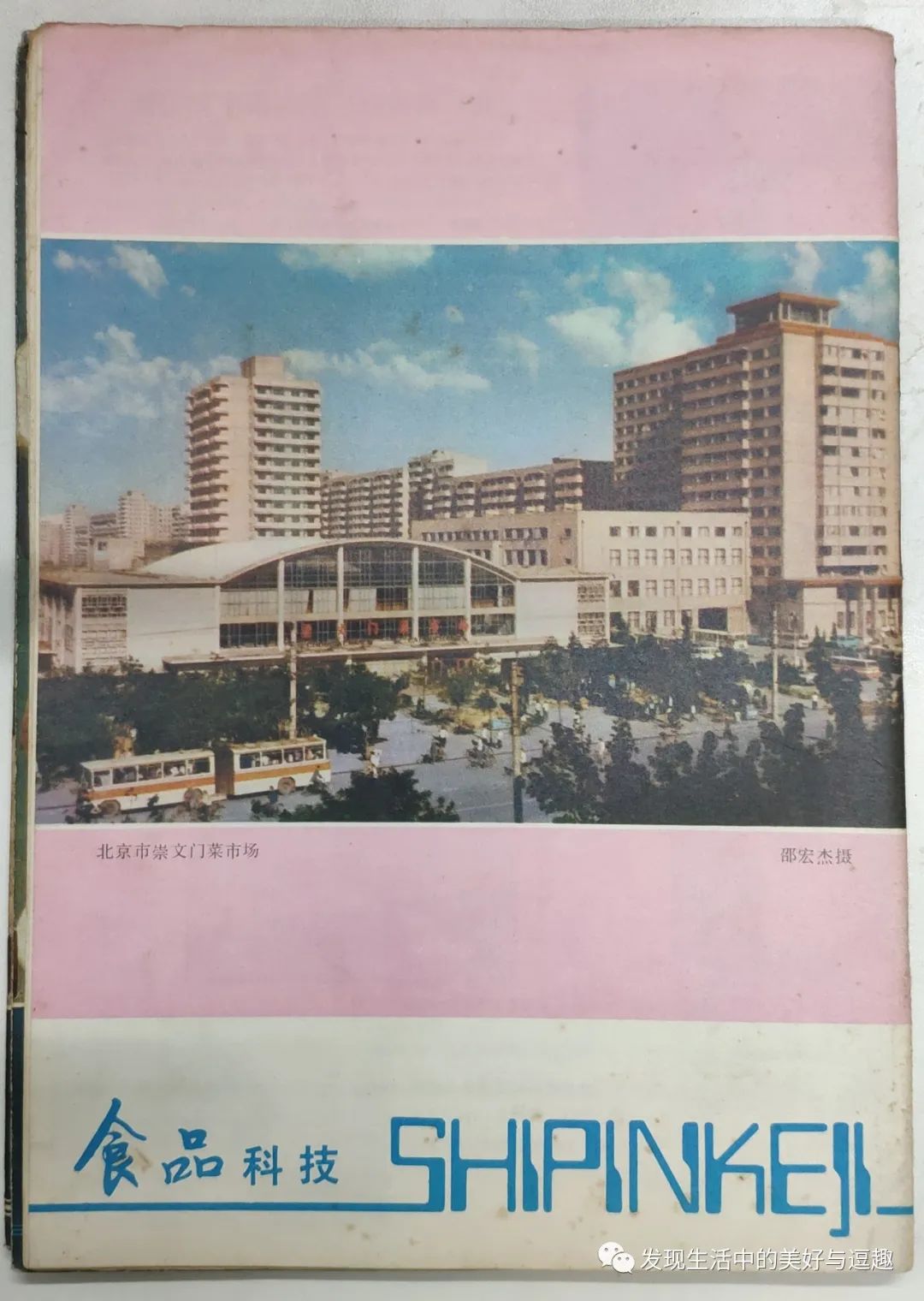

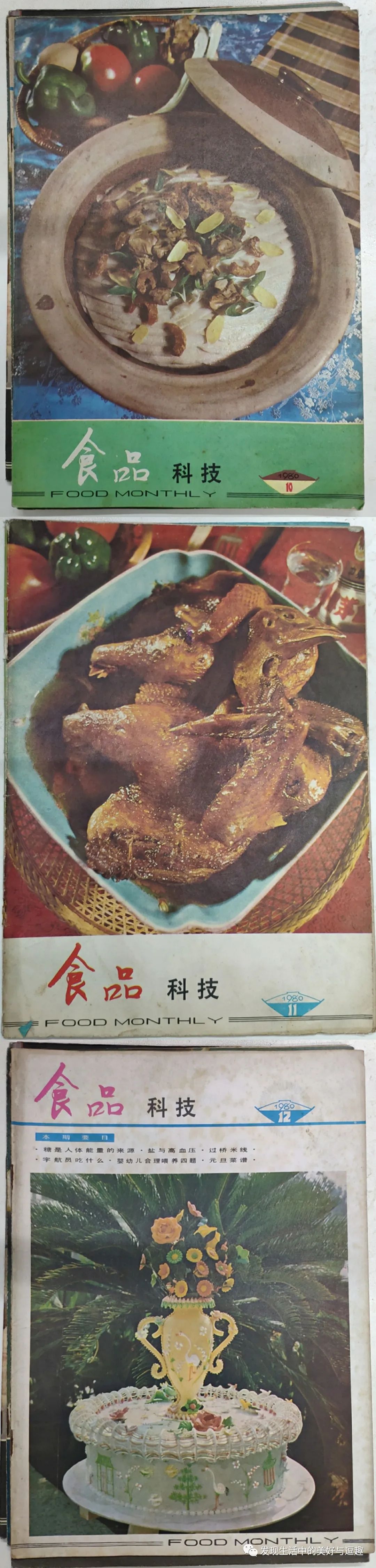

這本雜誌就是《食品科技》,我在網上查了查這本雜誌依舊健在,這可是足足40年有餘了啊。

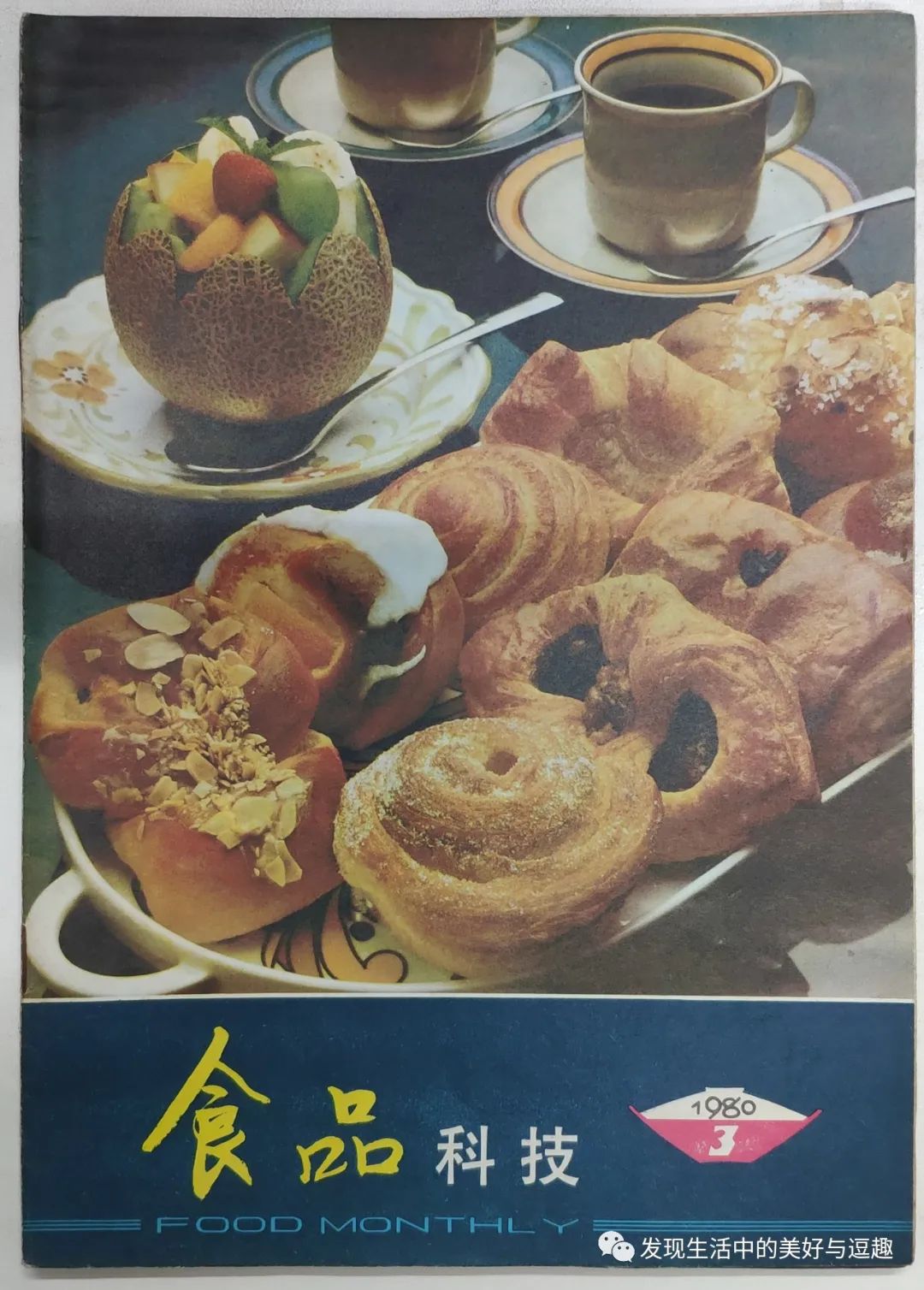

雜誌社應該是在1975年創立,然後試刊了一段時間後於1980年開始正式創刊。雜誌爲月刊。

在我記憶中的《食品科技》也只是在1980年這一年所出的期刊。後來我在翻看其他年份的《食品科技》後 發現已不像80年的風格了。

大家一定會覺得很奇怪,一本介紹食品甚至是科技的科普雜誌怎麼會讓一個小孩如此的感興趣呢?

答案很簡單 因爲裏面介紹的有很多美食以及描繪的各種有趣插圖,惟妙惟肖,有趣而令人着迷。

父親很喜歡買書和雜誌,給我看的《小獼猴》《孫悟空》、《智力》、《智力世界》《少年科學畫報》、《我們愛科學》等,而其他非兒童受衆的雜誌有《飛碟探索》、《奧祕》等等

雜誌嘛,不能光是文字,如果只是文字那就是小說了,所以會有大量的插圖。作爲識字不多或者根本不識字的孩子,自然會對那些插圖感興趣,看了又看,樂此不疲。

那麼,《食品科技》這本雜誌就是如此。裏面的文字內容,對於小時候的我來說,有的能看懂,覺得有趣,而大部分的記憶卻全停留在那有趣的插圖上。

那我就摘幾個印象中有趣的插圖與文章吧(請注意,以下將會是大量的照片截圖,是40年前那個年代的插圖與照片,也許不會有太多的描寫,也許你會覺得幼稚,但這是我小時候的回憶。希望也能讓你覺得有意思。)

沒有高拍儀,由於是手機拍攝,圖片也許不能很好呈現出插圖原有的面貌,但我盡力吧。

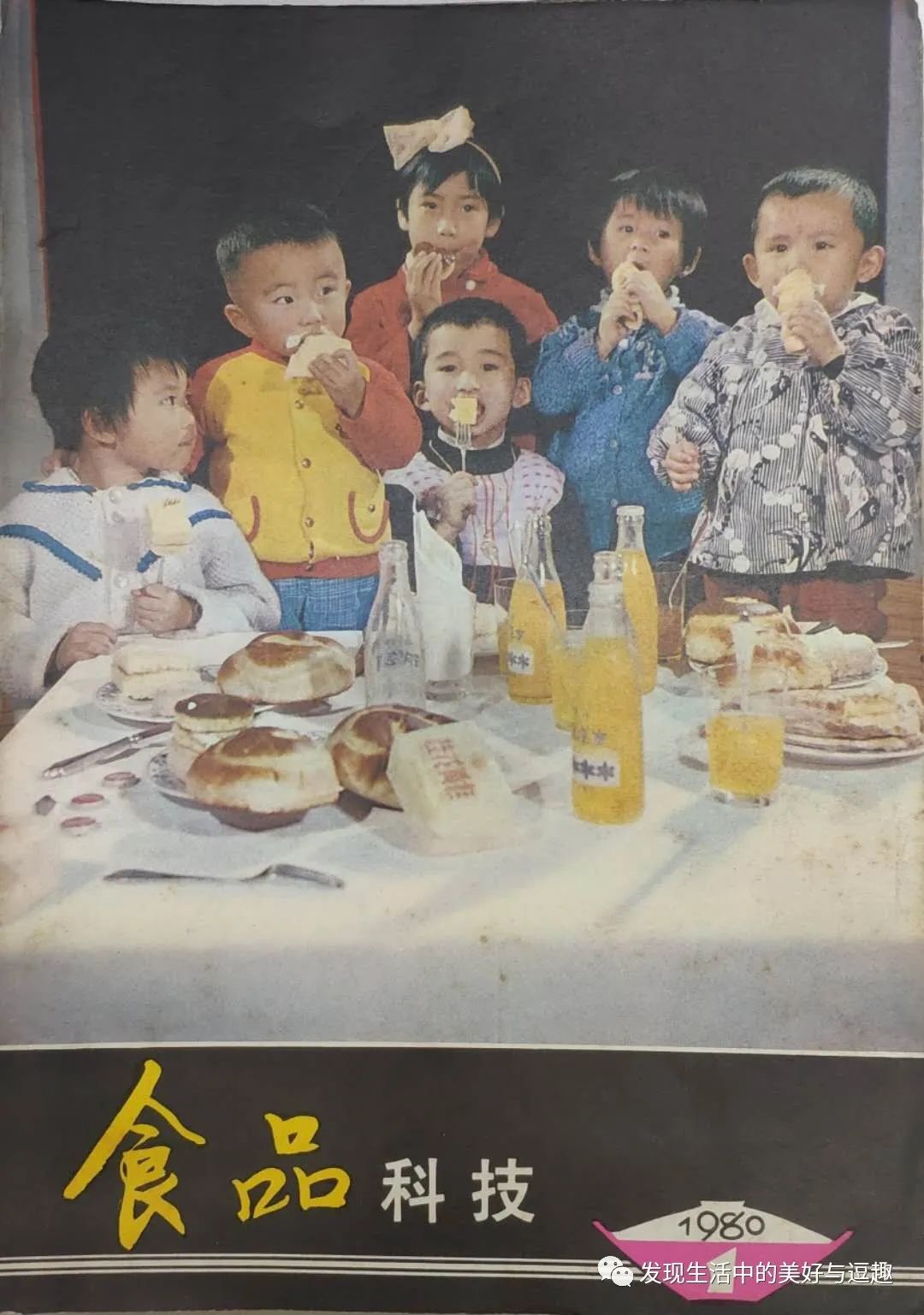

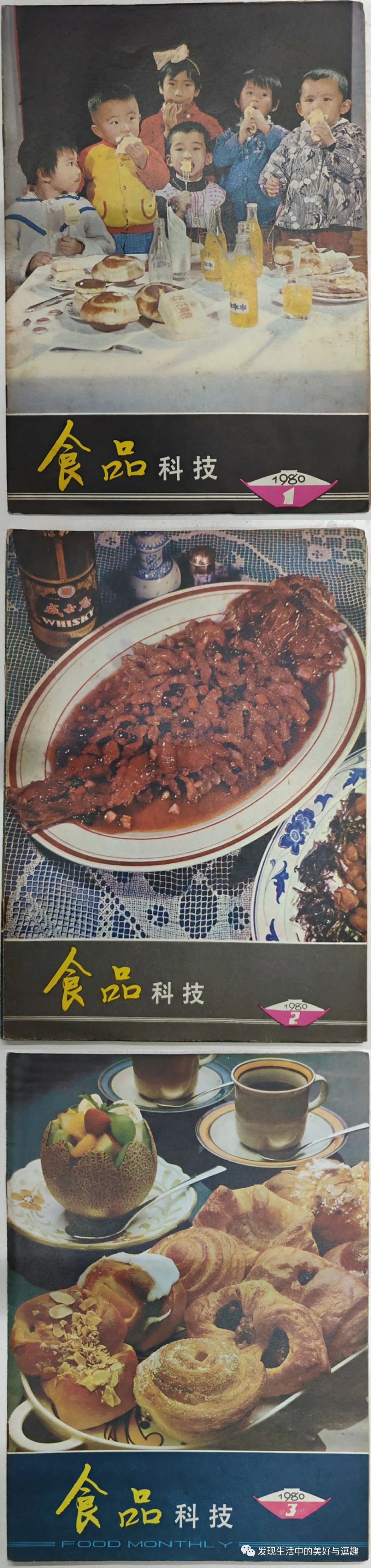

此篇長文的頭圖,就是《食品科技》正式創刊號1980年的第一期。一羣小朋友在喫蛋糕,桌上擺着桔子汽水和麪包糕點。現在看來有着年代感以及那時的幸福感。

我們也就從這第一期創刊 講起吧?當然 實際我小時候是沒有看過這一期的,直到多年後在網上搜集到了80年一整年的這套雜誌才得以看到。

由於照片拍的順序比較凌亂,本來還想把圖片出自哪一期註明,實在是當時沒有安排好 所以只好作罷。好在您只要看圖就可以了。

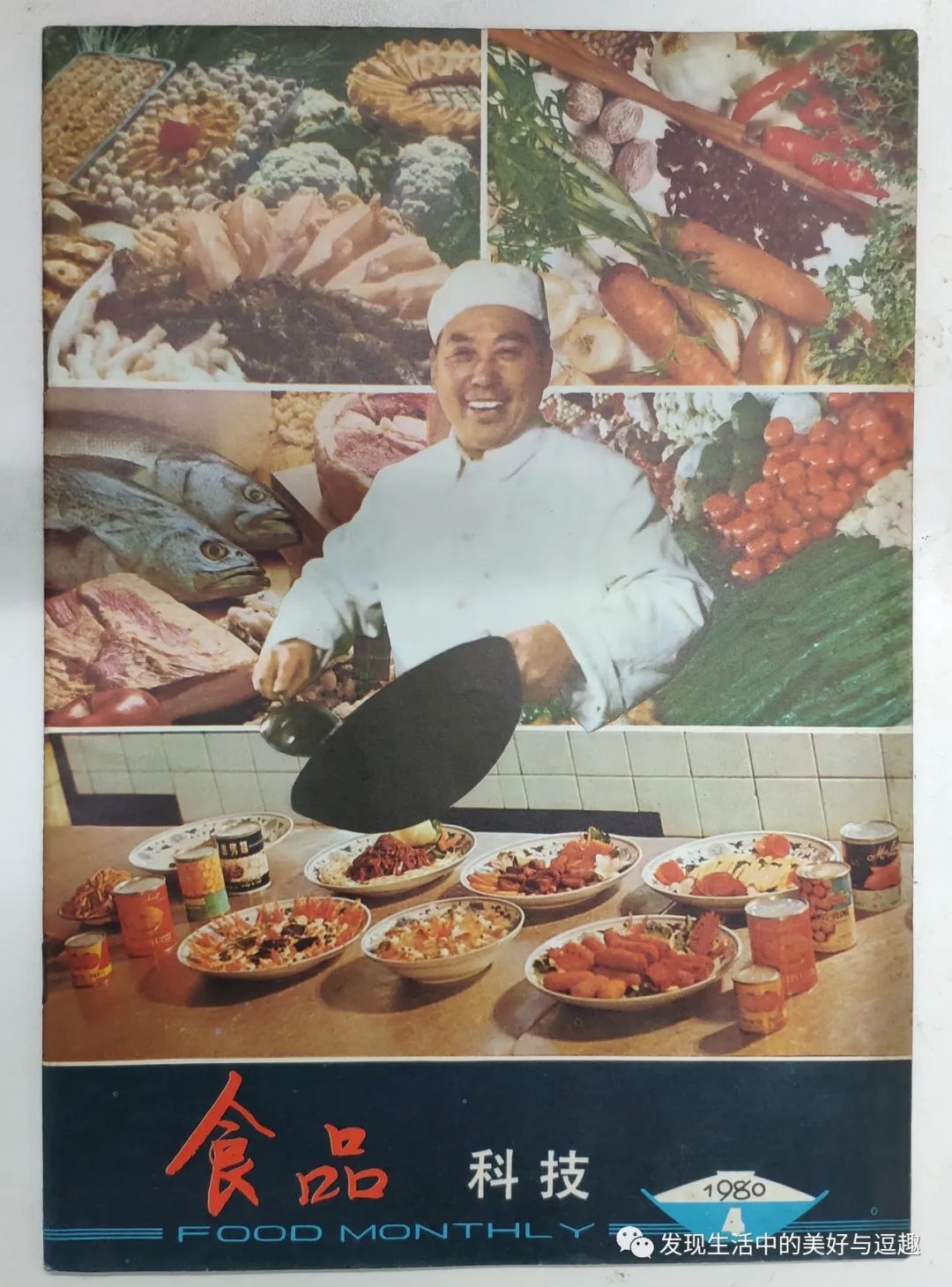

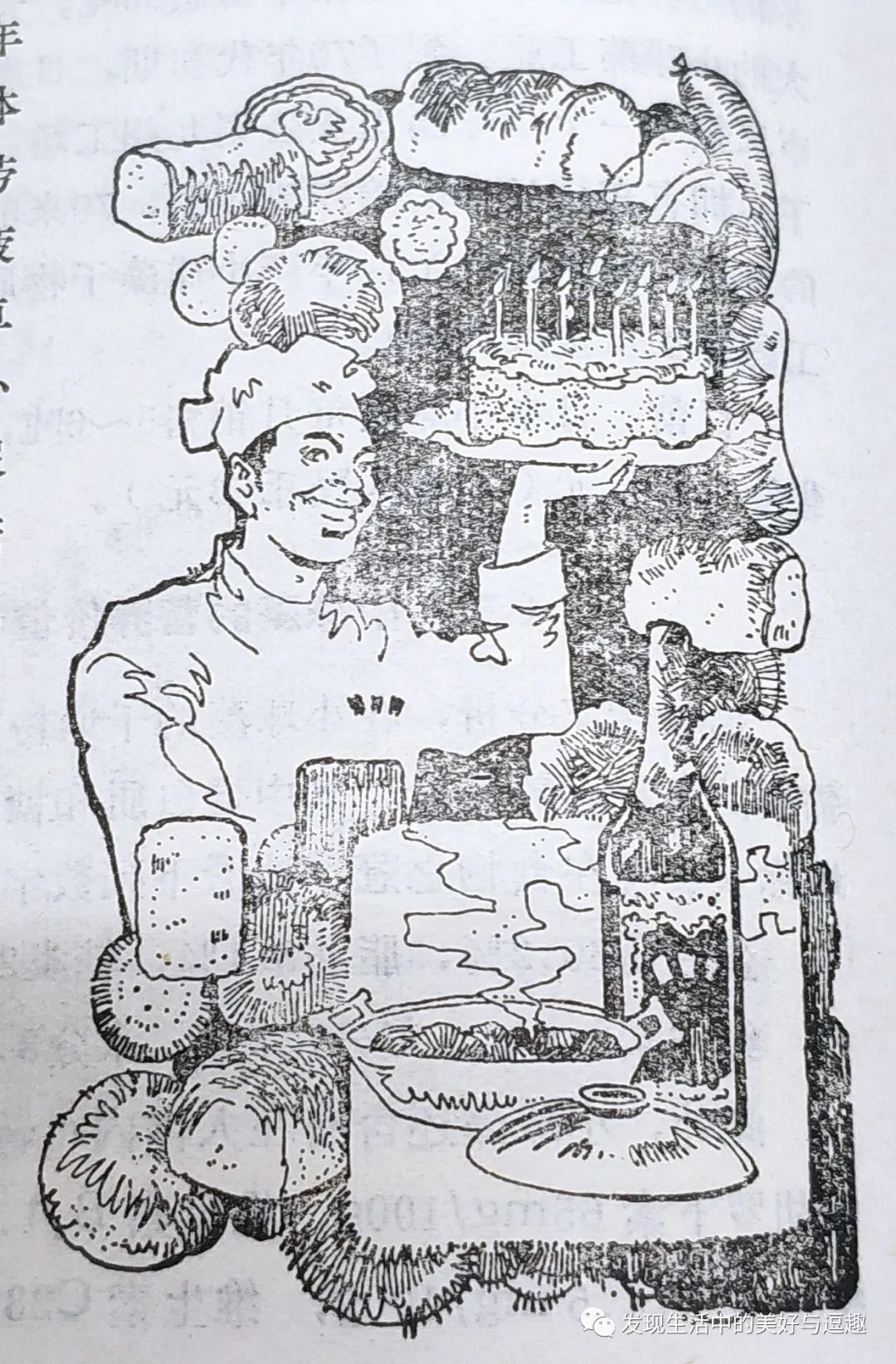

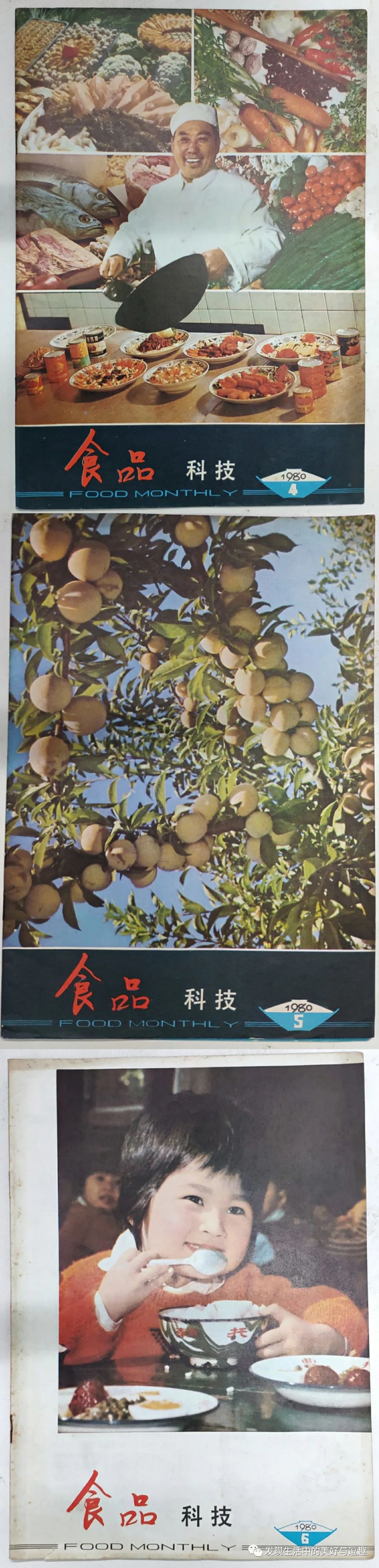

對我印象最深的期刊是80年第四期 也就是下面這一幅大師傅顛勺炒菜的封面這一期。

那會兒的雜誌一期很薄,也就32頁左右,並且除了封皮封底是彩色,其他都是黑白的。

某一期講的是麪條 這是題圖

畫中那龍王說道:“啊!此人抻的麪條賽過了我的龍鬚了!”可見說的是龍鬚麪

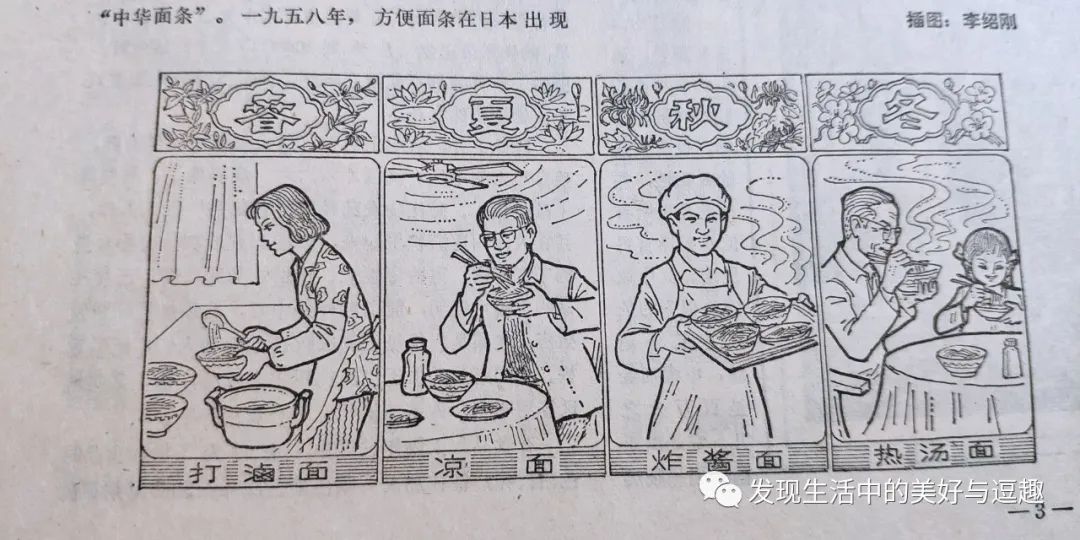

按照春夏秋冬展示的各類麪條

專有一期講的是拼死喫河豚,小時候看了這個才知道 河豚的肉是多麼的鮮美,好喫到有人冒着生命危險也要喫。(日本有個自詡喫河豚高手的人 一次突然想喫河豚最毒的部位 結果喫完就一命嗚呼了 大家可以自行百度)

這個講的是二十一世紀的食品,長篇的文章小時候看不懂,但是看着這個圖片上展示的未來食品也很是嚮往。

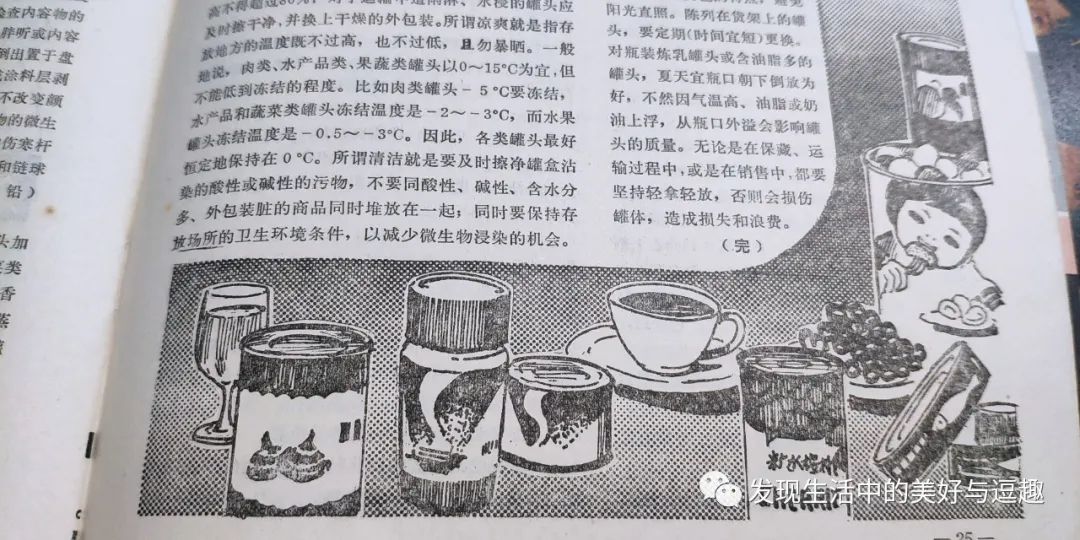

有幾期是專門介紹過罐頭食品的,小時候很喜歡罐頭,這個在之前寫過的長文多次提到過。

英吉拉是埃塞俄比亞的傳統主食,由苔麩發酵製成,外觀類似佈滿細洞的大攤餅,味道偏酸,觸感綿軟,通常配合醬料食用。

網上找到的英吉拉實物圖片。

介紹了幾種用蘋果做的小喫,我只是對圖片中那盤子裏的東西感興趣 現在看來應該是蘋果派?

喜歡這個雜誌裏每期都會講一個關於各地名喫的傳說故事,這一期講的是張果老喫硝肉。說是有夫妻開店,本打算燉豬蹄,丈夫誤把火藥的硝粉當成鹽放進了燉豬蹄的鍋裏。

妻子責怪丈夫,但是又心疼豬蹄捨不得倒掉,也不能賣給客人,本打算洗乾淨後自己食用。誰知一位老者聞着味道喊着好香進了店裏非要喫這個肉,妻子說不能喫 誤放了硝。老者不聽 非要喫它。拗不過老者,老者幾口就把硝肉喫的乾乾淨淨,放下一錠銀子哈哈大笑倒騎着驢揚長而去。大家這才知道來者是神仙張果老。自此硝肉成了大家都愛喫的名喫。

後來我查了一下百度,原來就是鎮江的餚肉,又名水晶餚蹄,簡稱餚肉,是江蘇鎮江的傳統名菜,流傳於江淮一帶。除鎮江外,江淮一帶都有製作,但口感風味稍有不同。餚肉製作必須精選豬前蹄爲主料,經特殊的工藝加硝醃製後加工而成,是淮揚菜系中的代表菜餚。開國大典四味冷碟,周恩來總理欽定鎮江餚肉,足見餚肉的美味和名聲。

還有個故事,我記憶猶新。說是有一對夫妻,丈夫病了臥牀,喫什麼都沒有滋味,妻子問丈夫餓不餓?要不要我給你下碗麪喫吧?(怎麼有點TVB了?)妻子做面的時候,有個急事,情急之下隨手拿了個小鍋蓋放在了煮麪的鍋上,等面煮好了,丈夫喫得讚不絕口,連連讓妻子下頓還做這個喫。

可妻子再做,丈夫說怎麼也不是中午那個味道。最後妻子回想難道是因爲鍋蓋的原因嗎?之後試着又做了一次,這一次丈夫說:“對,就是這個味兒”(怎麼又跑到某師傅的廣告詞了?)後來鍋蓋面由此得名。

鍋蓋面用的是跳面,是麪糰放在案板上,由人坐在竹槓一端,另一端固定在案板上,上下跳躍,反覆擠壓成薄薄的麪皮,用刀切成麪條。

給閨女講了這個故事,閨女說:爸爸 我也要喫鍋蓋面。

後來查了查百科,原來這兩個都是鎮江三怪裏的。鎮江三怪具體指:香醋擺不壞、餚肉不當菜、面鍋裏面煮鍋蓋”,故有“不到長城非好漢,不嘗‘三怪’太遺憾”之說。

乾隆微服私訪喫到的“金鑲白玉板 紅嘴綠鸚哥”豆腐菠菜湯,最後乾隆喫的高興給起名爲“皇姑菜”在某一期的傳說裏提到。

還有現在你我都熟悉的“過橋米線”原來真的跟橋有關係,並且那某小蠻的半隻雞應該是出自這個典故吧?

看着這題圖的杏仁茶,小時候總覺得肯定很好喫

雜誌說起西餐的題目,就會用這個題圖了。看着這個老外 有酒有肉的用刀叉喫起來得有多美?

這個圖沒記錯的話講的應該是西湖醋魚。食品科技不光是科普雜誌,裏面每期也會或多或少的登載一些菜譜。

記得小時候有一陣子總是去找母親同事家的小哥哥玩。有時候人家做飯我還沒羞沒臊的在人家喫飯。一次可能是喫餛飩吧?人家的媽媽可能埋怨爸爸沒做好,味道差了那麼一點。我竟然說了句 怎麼不知道看看《食品科技》呢?現在想想真是不知道那會兒賴在人家不走蹭飯喫是多麼的沒臉沒皮啊?

大白兔奶糖這麼有名的國內奶糖肯定要有一篇文章好好講講了?

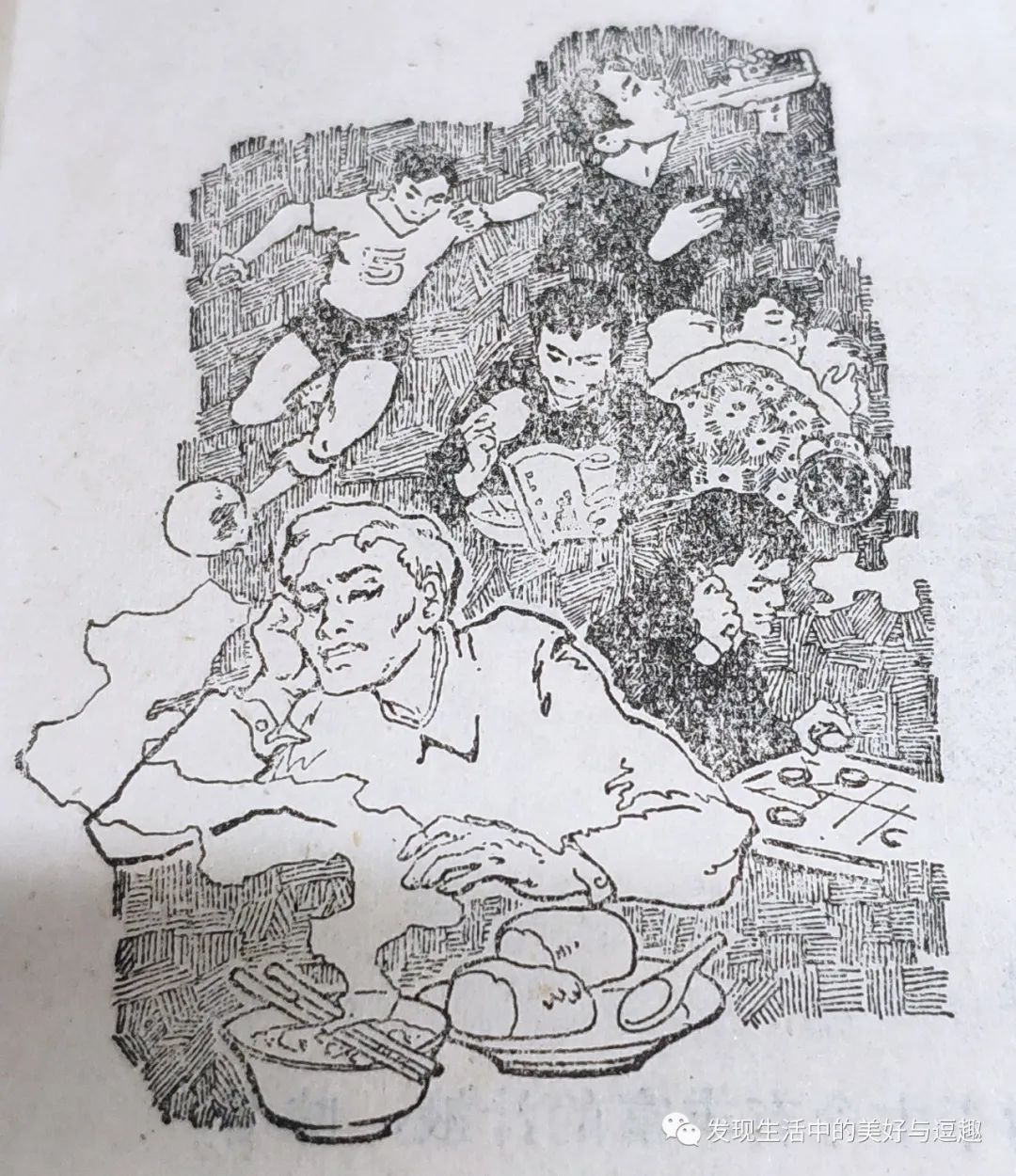

雜誌裏也會有一些通俗易懂的文章來告訴讀者怎樣科學營養的搭配一日三餐

兒童的營養也是重中之重,小時候很喜歡看這個圖那個小姐姐得端着什麼好喫的?雞蛋?牛奶?還有什麼?那個小男孩兒的餅乾匣子裏又有什麼餅乾或者糕點呢?

上圖小男孩兒抱着的應該是這個餅乾盒

我小時候的餅乾盒子類似這樣的仕女圖或者西廂記圖案的,我找不到小時候的仕女圖樣式的餅乾盒子了。

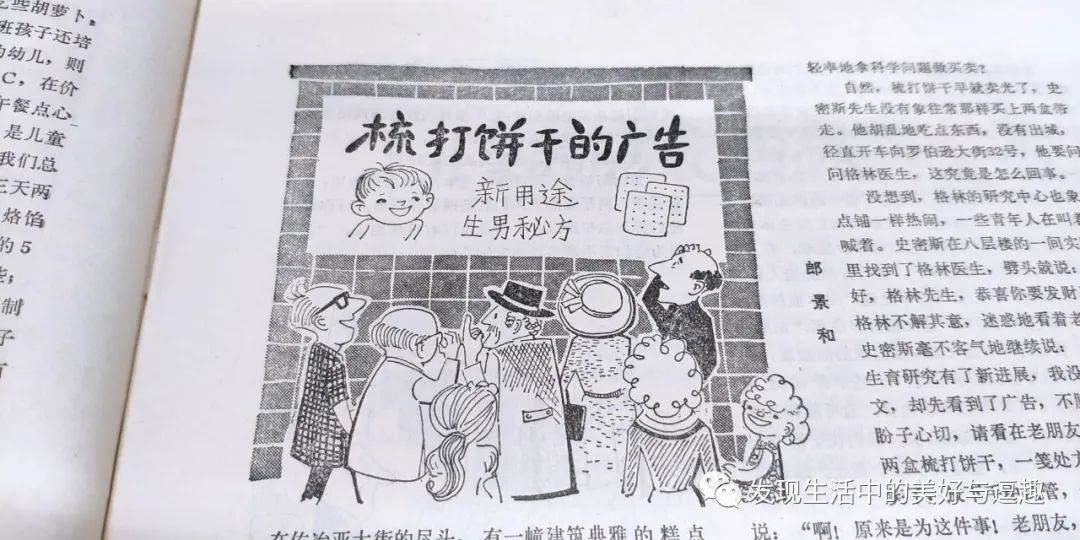

這個文章講了個梳打餅乾的好處,由於經常喫梳打餅乾 所以身體偏鹼性體質容易生大胖小子哦。那會兒看着這幅畫心想這男的得喫多少餅乾啊?一面牆?

也會以對話的形式講一講人造食品

人造肉 這還端着火鍋 難道要涮人造羊肉片嗎?

這樣的插圖 小時候很是喜歡

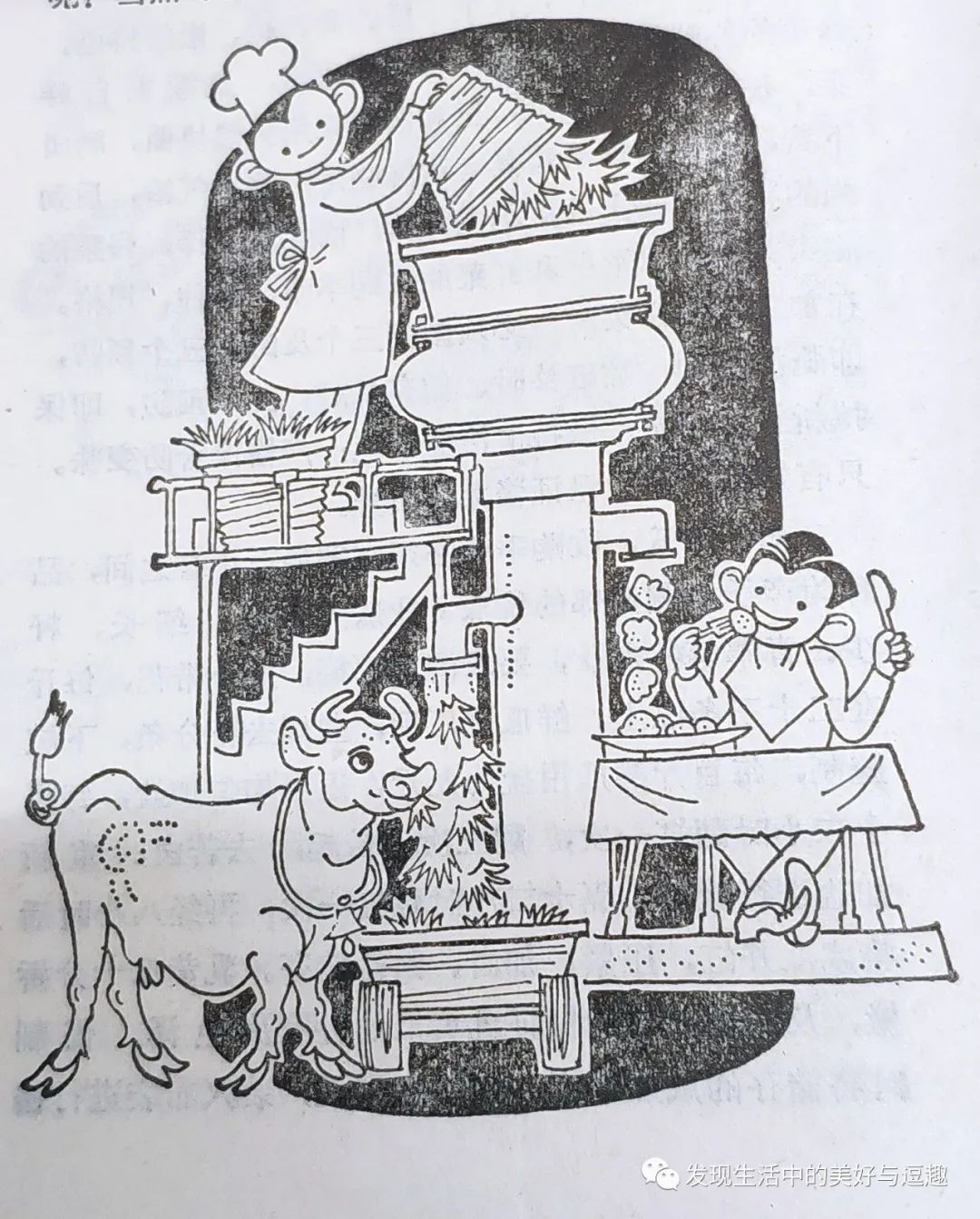

小時候喜歡這個插圖,還照着這個插圖畫了很久,上面倒入稻草,從這邊出來就是牛的飼料,從那邊出來就是人們愛喫人造食品。

等到夏季期刊出來 會登一些冷飲的文章

看看上面的插圖,小時候會想會有什麼飲料呢?果汁、汽水、冰棍、冰激凌 等等等等……

也必須要提到酸梅湯咯。一說起這個,夏天買一袋酸梅晶 衝上滿滿一壺的酸梅湯冰鎮在冰箱裏 真的是一件美事。

有一期講了蟲子宴,什麼蚱蜢、螞蟻、蠅卵都是美食,而今天我一看插圖的作者才知道 竟然是大師 畢樹校!

這個手抓羊肉的插圖有沒有讓你想起阿凡提啊?

有一期雜誌介紹的是蚯蚓,不光是飼料 竟然也是一種美食?

而看到這個,那個中藥包,我甚至都懷疑電影《流浪地球》的編劇還是道具是不是也看過這個文章啊?所以纔有了蚯蚓乾的設定? 哈哈 腦洞有點大

剛纔說有西餐的文章,就會用那個小胖子洋人做題圖是不對的。這不是也有漂亮的小姐姐嗎?

這纔是真正的老外 在喫意大利麪。小時候一直聽說意大利麪最好喫,讓我這個不愛喫麪條的小孩兒對意麪到底是什麼味道產生了無盡的遐想

科普給讀者關於雙叉桿菌的習性 比喻成一個小姑娘 厭光厭水

又特別喜歡乾淨,所以呢有害菌類都被她清除走了

現在一看,這是不是就是咱們益菌多酸奶飲品啊?

還會講有一種天然甜味劑

比蔗糖還要甜300多倍!

後來查到 甜葉菊是一種非糖類甜味劑,所以它不會在嘴裏產酸,不會引起蛀牙,又是糖尿病人的替糖品。所以在糕點中添加還是有好處的。

小時候看這個圖就想象這個油炸糰子是不是跟麻團似的?有豆沙餡?甜甜的?

有一期文章介紹奇特的樹木食品覺得很有意思,裏面提到在我國南方有一種樹結的果實很像雞蛋,剝開果皮 裏面的果肉像雞蛋黃一樣,現在一想這不就是雞蛋果嗎?

這個圖片說是在西非熱帶地區有一種果實,裏面含有的物質,在你喫了後,再喫別的都是甜的 或者更甜,覺得很神奇。

山欖科神祕果屬典型熱帶常綠灌木。因果肉內含一種變味蛋白,能影響味蕾,食果後短時間內無論食酸(如檸檬)食苦(如奎寧),均會產生提甜的感覺,在西非人們稱爲“奇異的漿果”,中國稱爲“神祕果”。後來我國也有種植。

這種像紡錘體的樹,人們在路上渴了,用刀劃開個小口 就能喝到解渴的水。

本名就叫紡錘樹或者瓶子樹,據說存水量可達12噸!

這個說的就是猴麪包樹了,結的果實像麪包一樣 烤着喫 很美味。我在想小時候有本連環畫叫《小精靈》的 有一集叫獨眼龍喋血麪包島。說島上產麪包果,說的是不是這個呢?

實際上的猴麪包樹和果實是這樣的:

每期也會有個板塊叫世界食品之最,你看題圖就知道了,大龍蝦啊 最大的蘿蔔啊 什麼的……

以下的幾種插圖我覺得同屬一類,這個是講麪包膳食的。

這個具體講什麼忘了,應該是日常對食慾的影響吧?

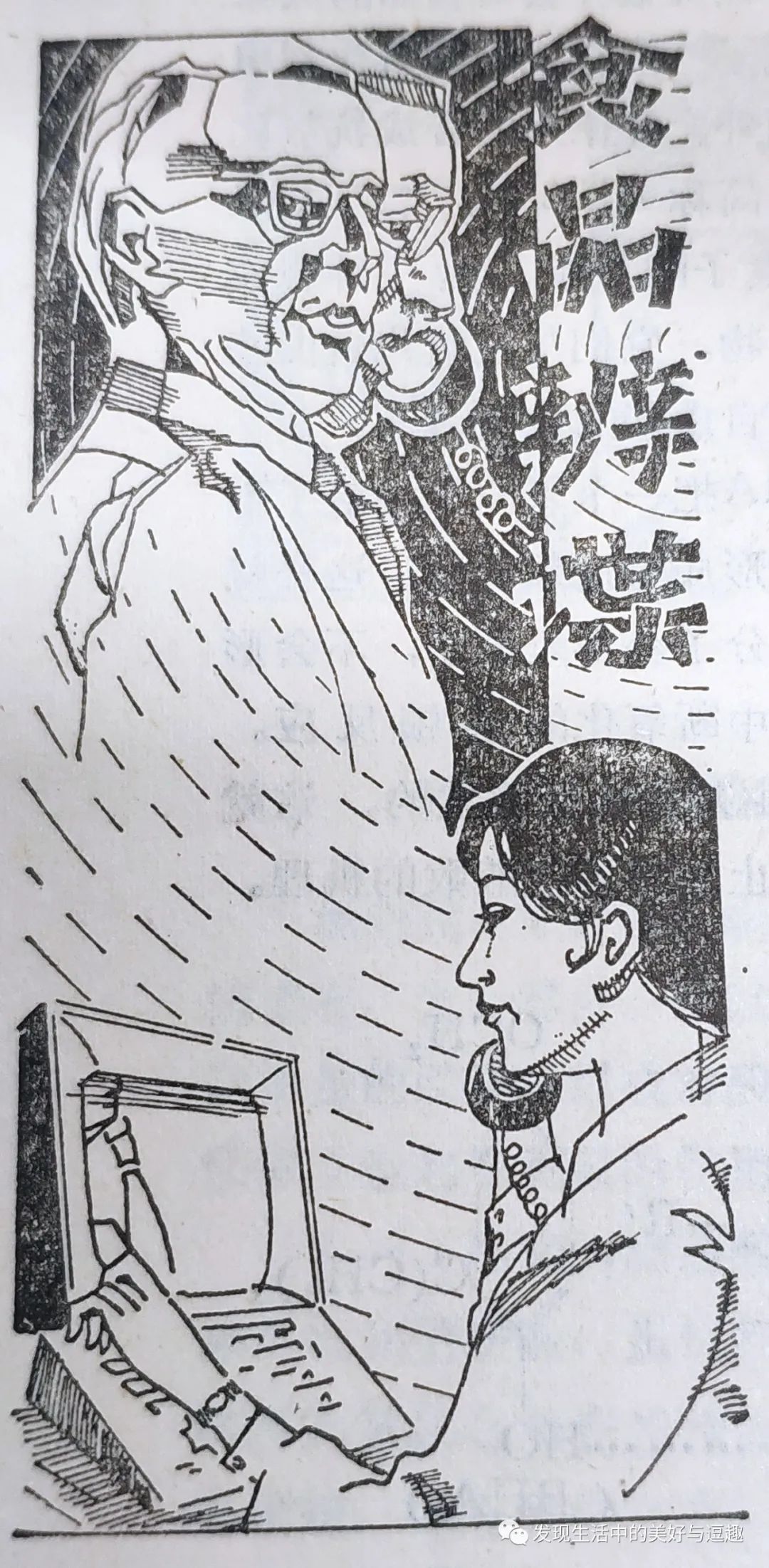

你肯定想不到這本雜誌還連載過科幻小說!貌似從創刊一直連載了整整一年!至於後面是否還有連載我就不得而知了。

這個科幻小說叫作《食品辨諜》由於是文字居多,小時候並不感冒。

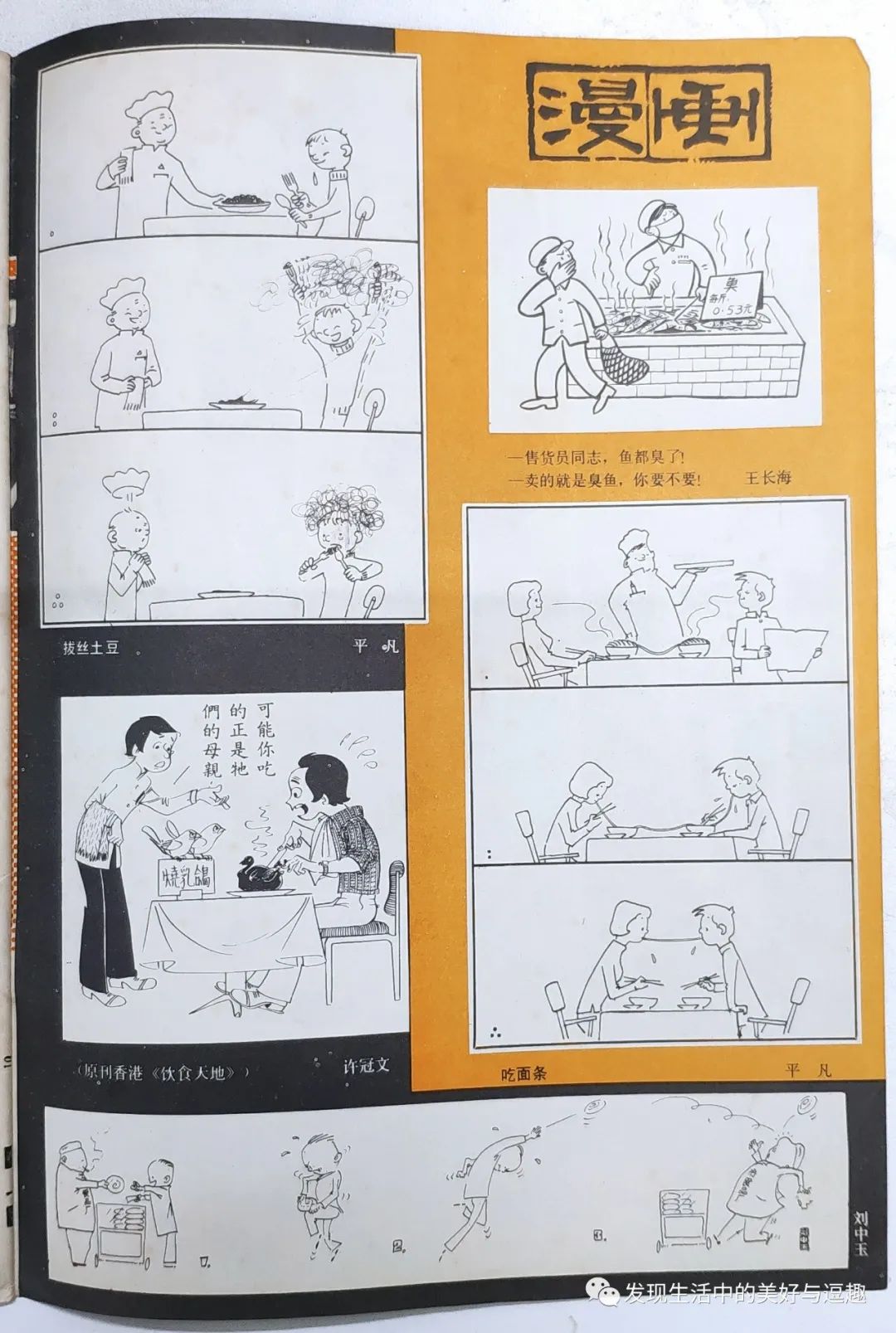

有的時候,封底會有漫畫,這是我小時候最喜歡的。

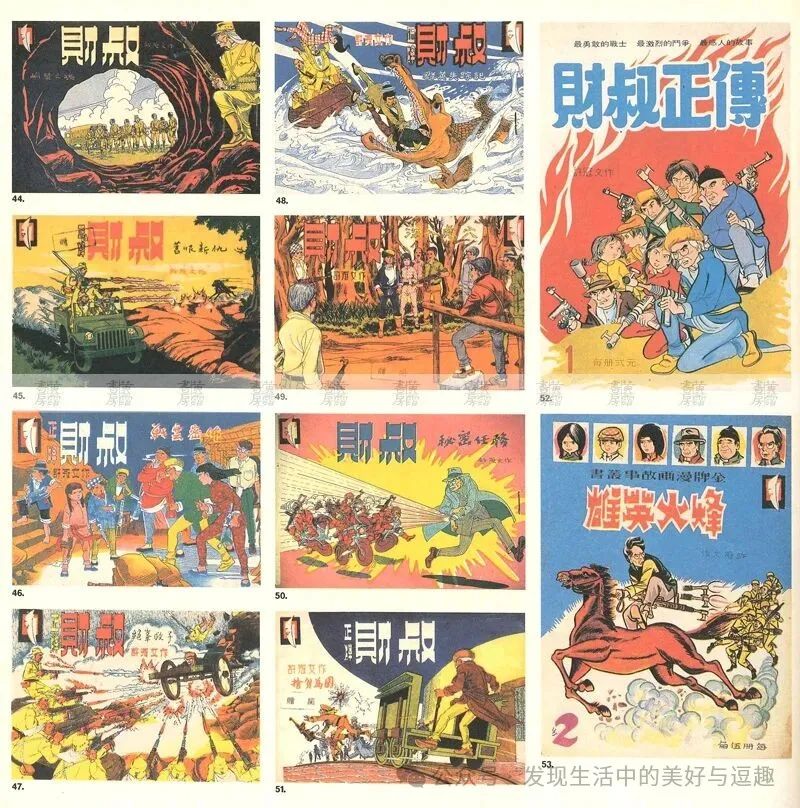

這一頁的封底是小時候印象深刻的漫畫,最底下買的餅很像螺絲轉。在今天重看還發現了個小彩蛋,那個喫乳鴿的香港漫畫作者是許冠文,最早的原始長文裏,我以爲是許冠英、許冠傑他們的哥哥,實際上是香港很有名的漫畫家,曾著有抗日漫畫《財叔正傳》

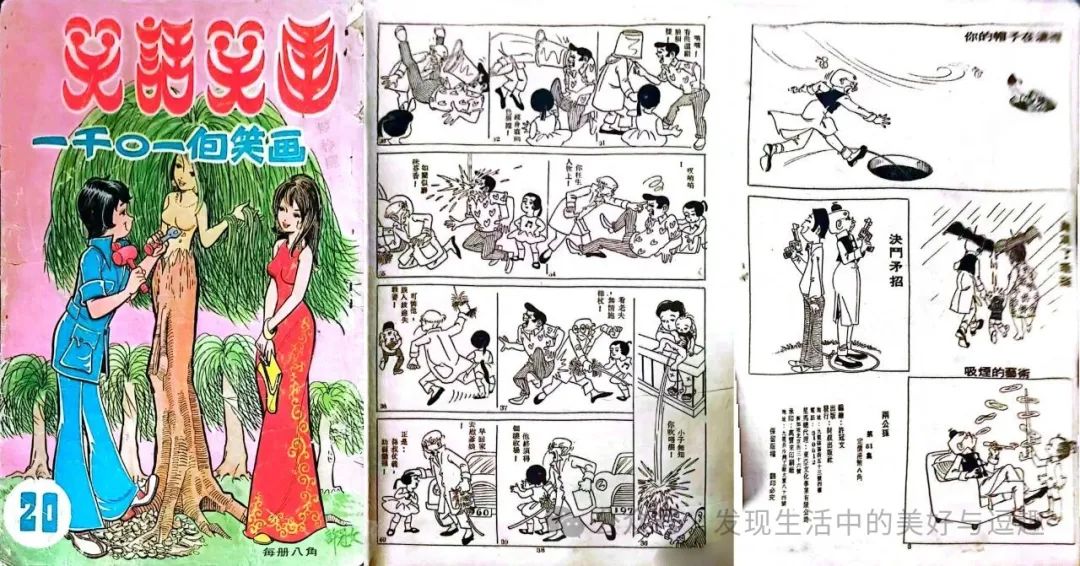

也發表過《笑話笑畫》等漫畫

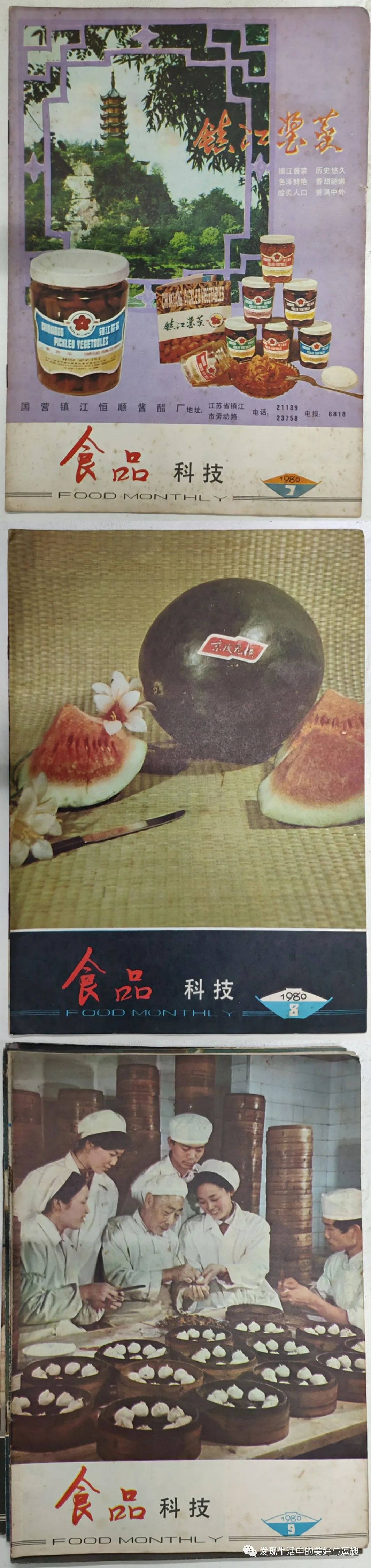

最後 再說說我印象深刻的幾個封面與封底吧

這個是雜誌第七期的封面 也是一個廣告。小時候不知道這個罐頭是什麼?一直以爲是類似紅果的糖水罐頭。現在才知道,這是鎮江醬菜!小時候的念想就此破滅了……

11期的封面應該是德州扒雞嗎?這個封面讓小時候的我饞個不行……

第3期的封面是烘焙麪包甜點,有水果拼盤和咖啡。整體感覺檔次就小資了啊

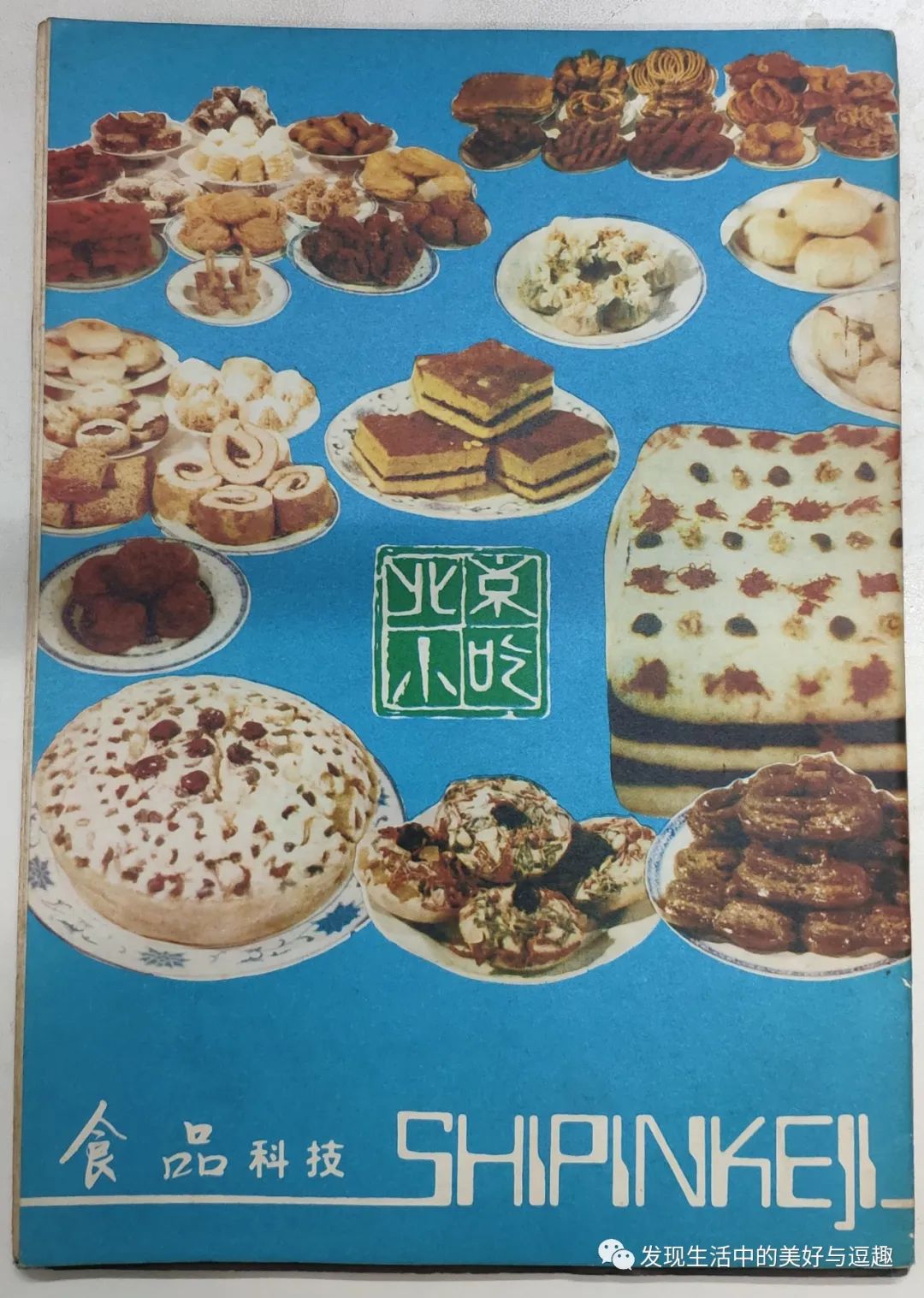

這個封底那會兒可是讓我着實的饞了好久 看一看彷彿就已經喫到了。

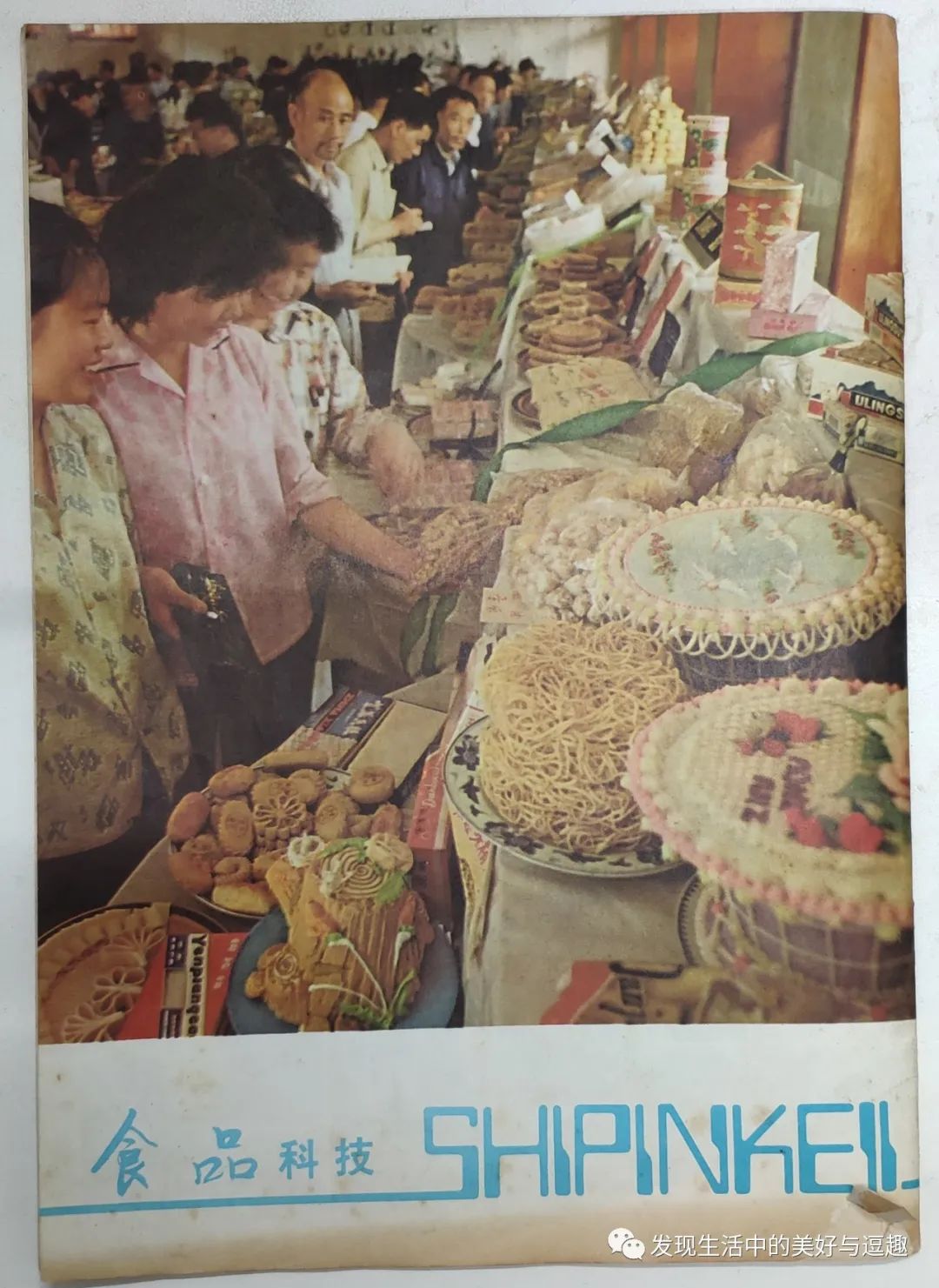

還有這一期的封底是在某商場還是展銷會上呢?各種甜點。

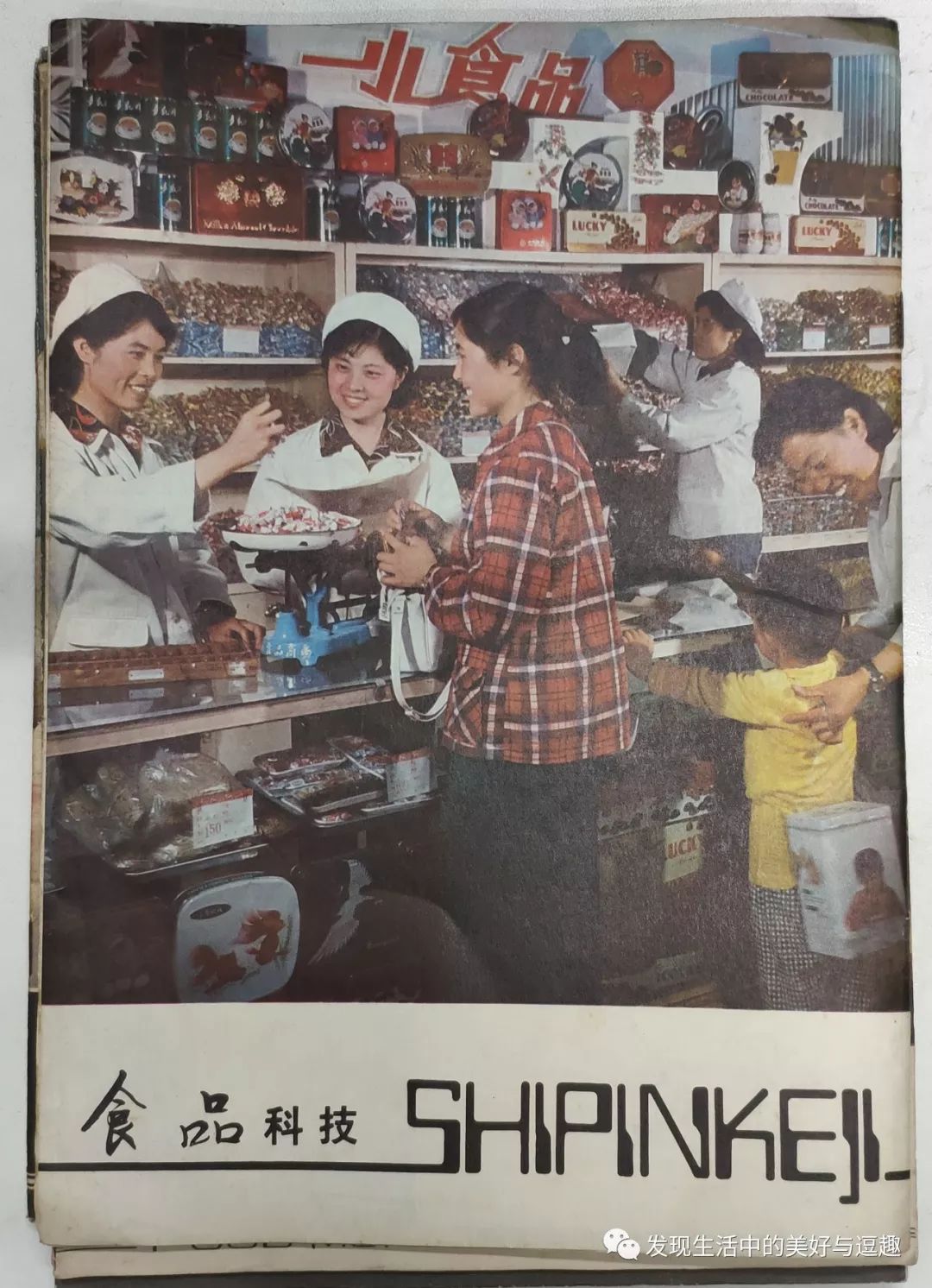

這張紀實照片彷彿一下子拉回到了那個副食商場的櫃檯,售貨員阿姨戴着白帽子,身後的貨櫃上擺放着各式糖果,櫃檯上放着稱和算盤。正在爲一位顧客稱糖,抬手應該是要往盤子裏零散放糖以便達到足斤足兩,另一個售貨員拿着包裝紙等着稱好後包裝。更多的細節等着你去發現。

這是80年代的北京市崇文門菜市場。藍天白雲 還有那個時候的大套公交車。

最後,我再把這80年12期雜誌的封面全部貼上來吧。

這是那個時代的記錄,也感謝父親買了這個雜誌,可以讓我小時候翻看無數遍也沒有感覺到膩煩。如今爲什麼我們都耐不住性子呢?就像我們已經很難靜下心來閱讀超過微博70個字的文字了,通常只是看看標題就刷過去了。這也造成更多的媒體或自媒體開始寫個吸引眼球的標題騙你打開 等你打開閱讀時發現和你心裏的預期完全不一樣。你大呼上當並稱其爲標題黨。其實只是我們身邊的資訊太多了。

在那個資訊 物質匱乏的年代,編者把文章內容寫的有趣精彩,插圖生動傳神。這也讓我們在那個年代的精神上比現在要飽滿而充實。

這是我小時候的念想,喜歡的刊物,因爲我看過了。這一期的長文足足寫了5000多字近百張的圖片,可算是本公衆號創立以來最長的長文了。我也深深知道,如果你沒有看過,那麼也許跟你就沒有共鳴。但我想,那會兒的雜誌憑藉着樸實無華的文字以及生動有趣的插圖,依舊可以讓你覺得有趣吧?

因某天翻看了這些雜誌後決定寫一篇這樣的回憶文。但一直拖了足足2個月,前面說了 想到要拍照片修照片就頭疼。所以總是寫了停,停了寫。後來 今天終於鼓足勇氣,拍了近百張照片 修圖後 在23點前寫完了。也許這篇文章會在將來因爲某種原因被刪除,所以 能夠看到這篇文章的朋友 你很幸運哦。

5年後的後記:

這一篇小長文寫於2020年6月份,時至今日已過了5年了,之所以再次發送出來是因爲5年前的公衆號裏關注人數只有10幾個人吧,可能沒有多少人看到過。

再一次聲明,我自認爲70-90年代的插圖是有趣又美麗的,我真的很想把這些我小時候喜歡的插圖推薦給大家,給更多人看到。真的不是我懶啊。

整篇長文全篇和原文基本一致,刪除了之前跟文章主題沒關係的拉麪內容,個別地方又新添加了一些個人的想法,圖片呢就更多了。

當年在寫這篇長文時,我一度不敢或逃避的寫一點,又停下。因爲這整整一年的期刊,我是在網上找到了。可是這一篇文章終歸要用雜誌中的一些圖片,不管是通讀這整整一年的雜誌還是要找尋兒時喜歡的文章,都是費時又費力的。

這一套當時從網上購得,是用塑料袋包好的,你是不是從照片上就能看出雜誌的久遠來?

我也一直以爲雜誌社已停刊了,後查詢期刊還在發行,所以有點躊躇,怕是有侵權嫌疑。

所以在這裏鄭重聲明,此篇長文只是個人對這本雜誌的懷念,小時候的念想。如果雜誌社大度的認爲是對貴刊的一種小小的宣傳那感激不盡,文中所用圖片版權歸原雜誌社所有,如冒犯侵權,請告知我,我會一併刪除。

也希望喜歡的朋友可以點個關注吧,我會繼續寫類似關於80年代的插圖或漫畫(主要是國內的幽默漫畫)主題的回憶文。並新建一個系列《我與動漫的憶往追昔》希望朋友們喜歡,感謝感謝。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com