“我一定要在《黑暗之魂2》旁邊掛《BABA IS YOU》。”

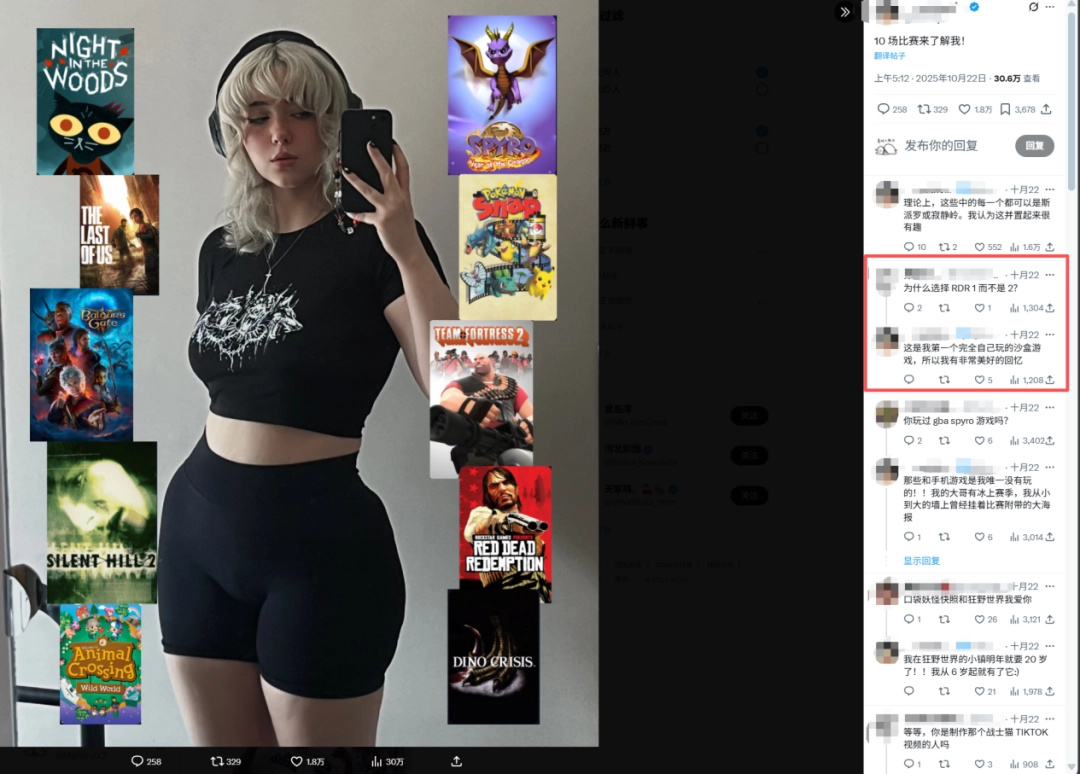

最近X上很流行一種帖子,叫“10 games to get to know me”,意思是給你列十款遊戲讓你瞭解我,非常典型的社交媒體活動。

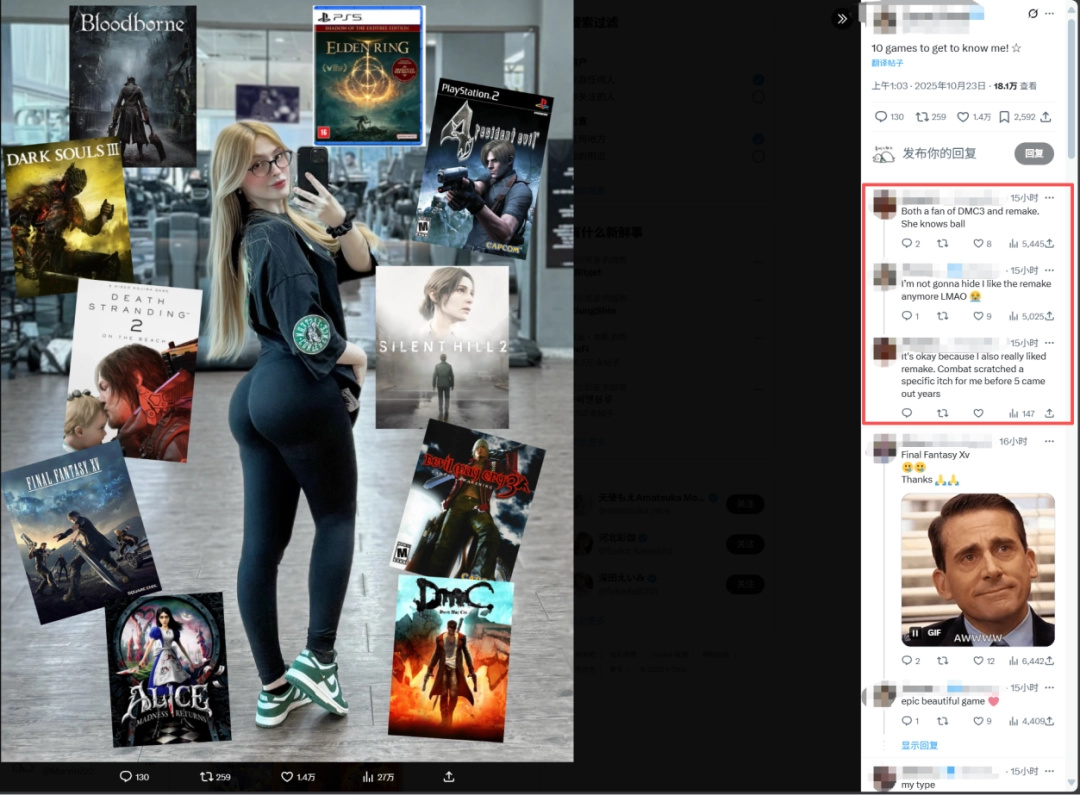

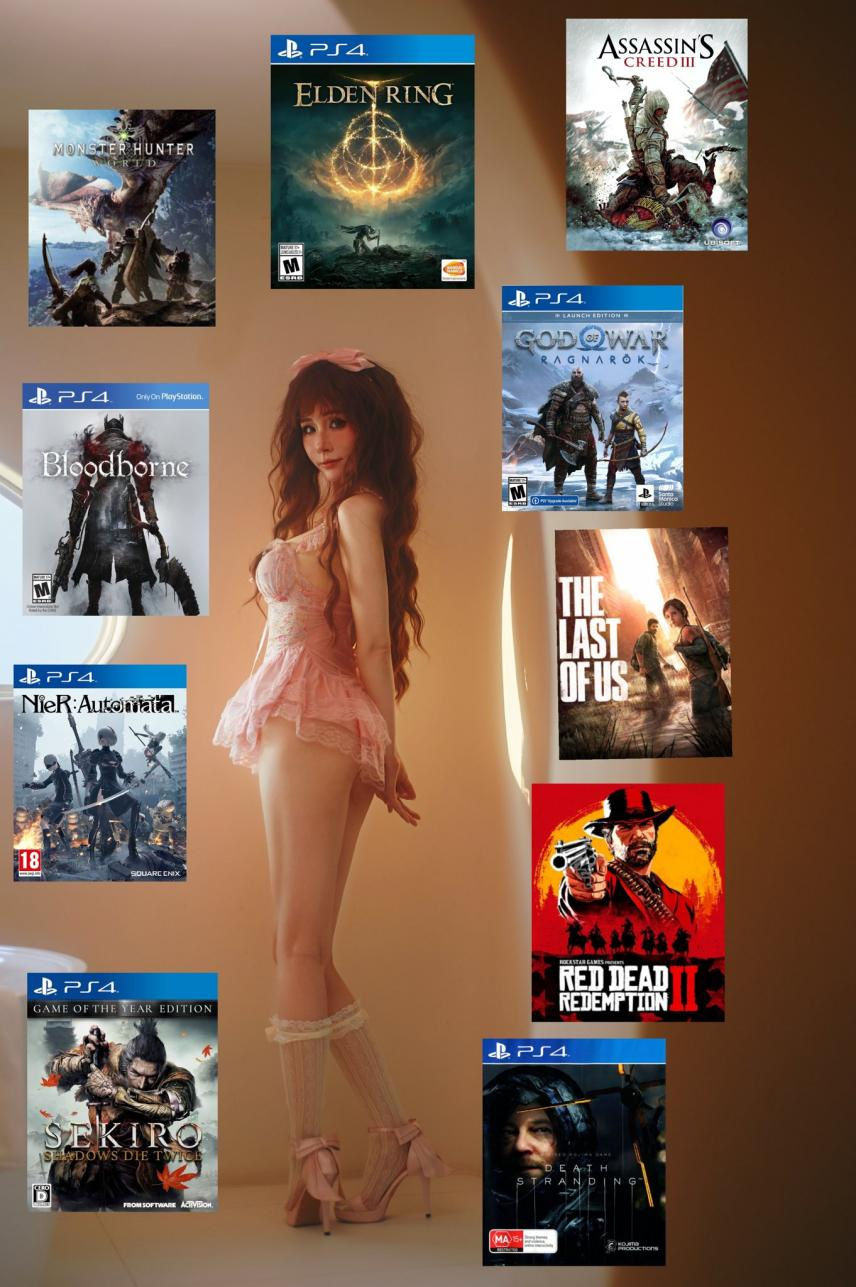

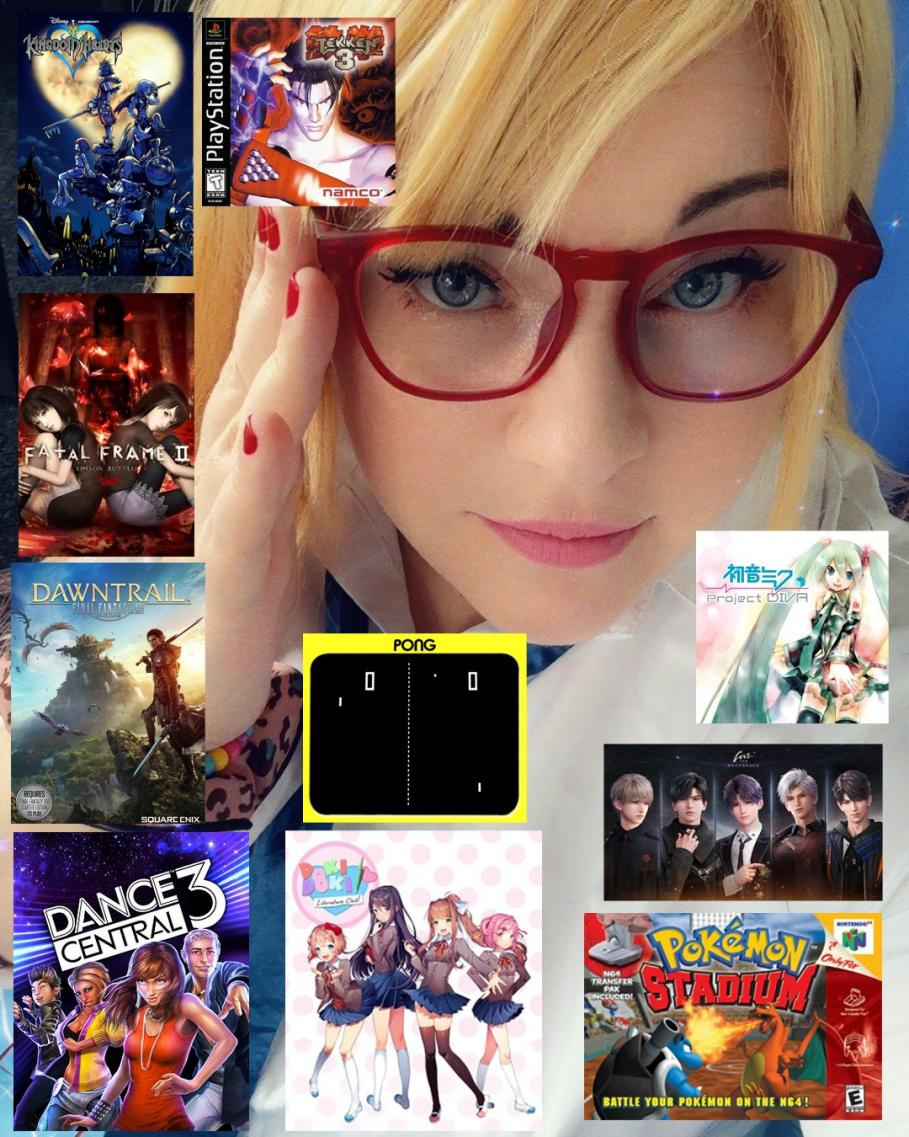

大概長這樣:

乍一眼看,這個沒什麼好稀奇的。

事實上,確實沒什麼好稀奇的。

X上隔三岔五就會流行類似的東西,如果你Google一下,會發現在X還叫Twitter的時候,就流行過一模一樣的東西。

但話題雖然一模一樣,形式上卻有些不同。以前,大夥玩這種“自我標籤”,基本上是文字版,像一張清單一樣糊你臉上,非常“社交”。現在,大家卻會PO一張自己的照片出來,然後把遊戲的封面P到自己周圍,非常“社交媒體”。

而以我們對“社交媒體”的瞭解,當活動以PO照片開始的時候,畫風基本難以避免往視覺上比較吸引人的方向發展,當一些又大又白又長的東西出現在畫面裏時,你很難分清網友們究竟會看哪邊。

這麼大的事情爲什麼不早說

這種現象大家也都見怪不怪,在X這個平臺上,與其說潮流總在往搞黃色的方向發展,不如說很多潮流的出現,就是爲了讓大家換個花樣搞黃色。像今年上半年在X上流行過一種“剪襯衫”互動遊戲,大多數就是PO張圖或照片出來,在白T上畫若干條虛線,然後根據點贊轉發評論等數據一點點“沿虛線剪開”,是把LSP們釣翹嘴的又一小妙招。

你知道剪下去會發生什麼

不過,在我正覺得這些已經品鑑得夠多了,準備讓X快端下去的時候,我打開了評論區,發現事情有些不對——

他們居然真的在聊遊戲。

這種情況相當弔詭,像下面這位博主,平時她的動態都長這樣:

盡力挑了張素一點的放出來

發的內容像福利姬,說的話像福利姬,連她的個人簡介都寫明瞭自己就是個福利姬,你原以爲她就會收穫一個福利姬該有的評論區,但當她發了張“10 games to get to know me”出來後,大家的關注點不是布料太少的殭屍娘,而是“哇哦!你的List里居然有《馬克思·佩恩》”。

這並不是個例,雖然不是所有這麼PO照片的博主,都有顯著的福利姬傾向,但在她們的評論區裏,你會無一例外地會看到一批人,在認真地討論她列表裏的一個個作品,反而對博主們刻意凹出來的身材視而不見。

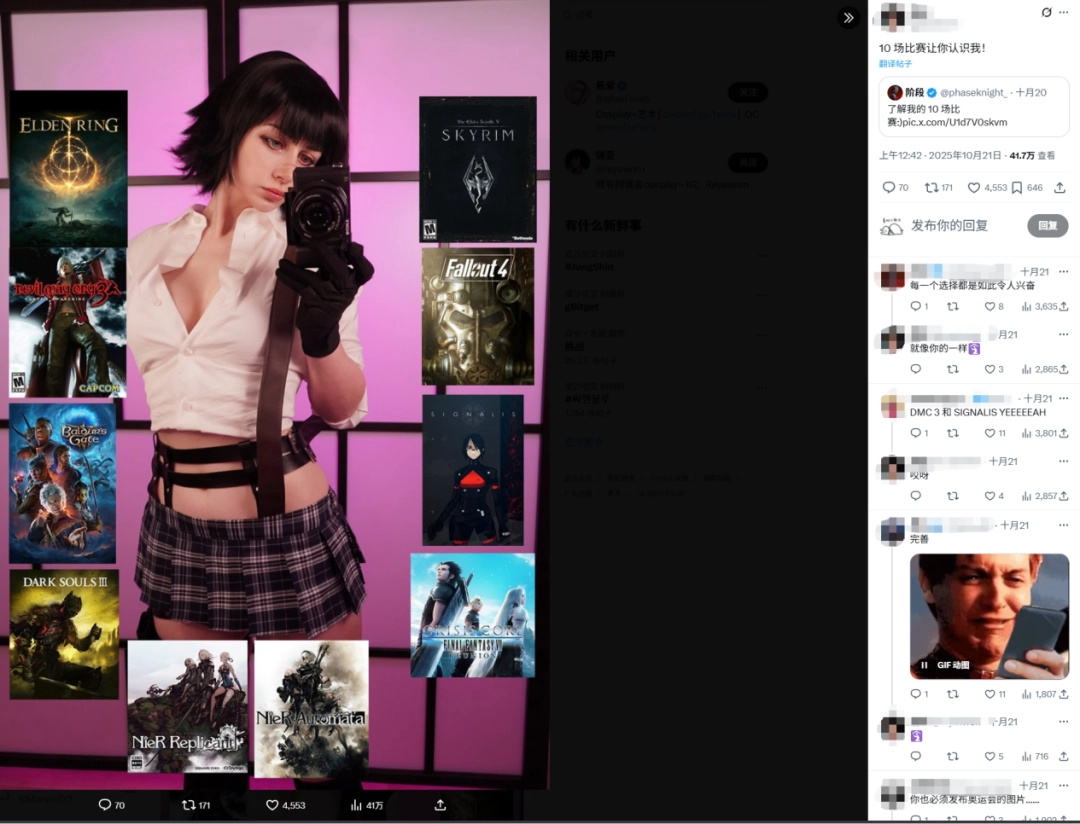

一張在平時往往出現在健身房或者練舞室的標準轉身自拍下,網友們誇讚的點不是“NICE BODY”,而是“你居然同時喜歡《鬼泣3》和《鬼泣DMC》,你是懂的!”緊接着因爲博主列表裏出現了《最終幻想15》,網友們開始對博主的品位表現出一些質疑。

在《鬼泣3》的女角色蕾蒂的Cos照下,大家評判的不是Cos得有多麼還原,而是在爲Coser給出的List裏,有着《鬼泣3》《SIGNALIS》這些完美戳中好球區的作品而歡呼。

在日常生活裏,我們絕大多數人,對事物的認知和判斷,都基於“經驗主義”。所謂“日光之下並無新事”,當你看過太多“網紅盡頭是下海”“宇宙盡頭是賣貨”的情況後,你會自然而然地對許多“通用模板”產生強烈的即視感。

光說這個你或許沒有直觀體會,但如果我在這裏來一個轉折——

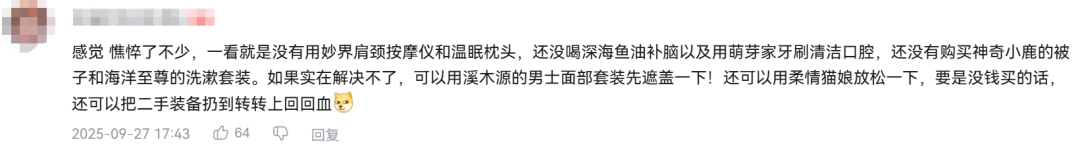

“就好像妙*肩頸按摩儀……”

你的腦海中應該就會湧現無數在B站上看到的“絲滑小連招”。當然,上面只是舉個例子,我沒收他們錢。

絲滑連招裏出現了柔情貓娘

這種情況在社交媒體上,也同樣如此。看似是一個大家一起PO遊戲品味的活動,但當你看到越來越多女同志穿着越來越清涼時,你會下意識地覺得“不對勁”,然後基於個人喜好判斷血液是否往下半身流淌。

但這次這個“10 games to get to know me”的活動,卻有些違背了我們“經驗主義”的判斷。這種違背的點在於,我們以爲她們“掛羊頭賣狗肉”,無非換種方式博眼球,但實際上,隨着你看到越來越多List,你會越發感受到——

這似乎更像一場真誠的“玩家交流”。

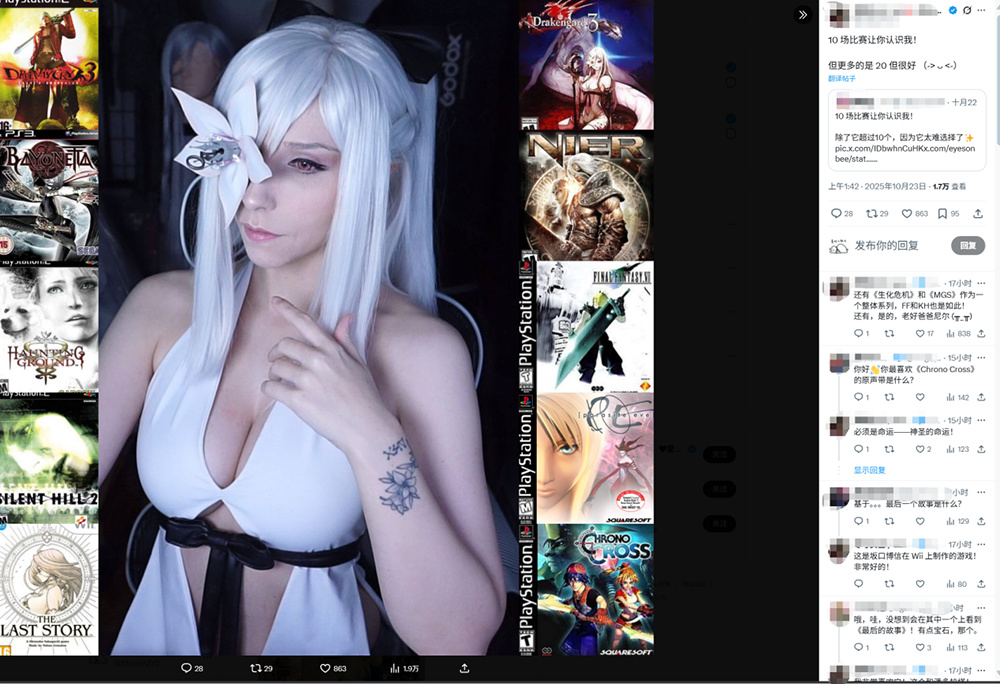

你能看到嫌棄“10個遊戲”太少,裝不下自己人生遊戲庫的純粹硬核玩家,《最終幻想7》《生化機兵:無限》《幽靈詭計》《蔚藍》《十三機兵防衛圈》等或新或舊的名作掛在她的List上,讓你很難否認她的品位。

你也能看到雖然有些超出我們的認知,但相當符合歐美玩家歷史傳統的“王國之心”系列鐵桿支持者,在用“王國之心對我來說就是一切”來宣揚她的熱愛。

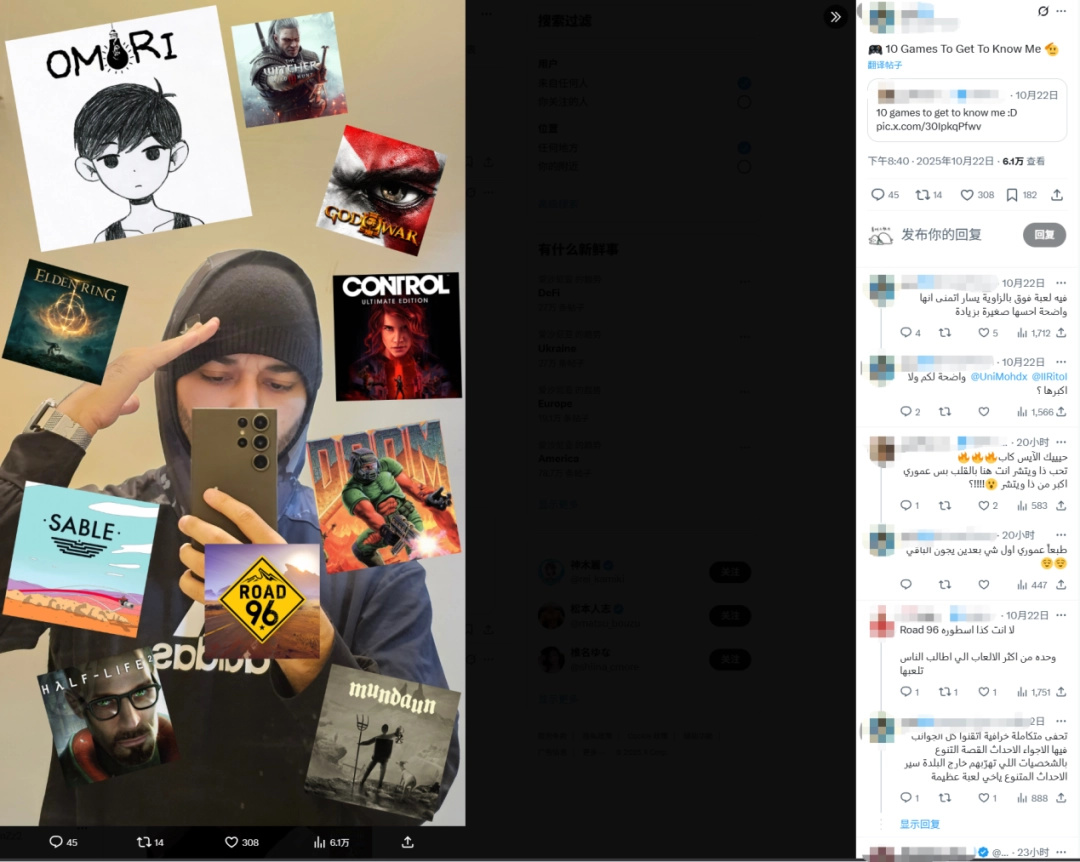

你甚至能夠看到非常意料之外的,來自中東地區的玩家。雖然她所書寫的阿拉伯文你一個字都看不懂,但這並不妨礙什麼——在你看到《OMORI》《Road 96》《DOOM》時,你一樣能越過語言的障礙,感受到一個玩家的熱忱。

作爲半個遊戲行業的從業者,這次的選題極大地超出了我的預期。

我原本以爲又是一個搞搞黃色就能過去的“行活”,但隨着我看到的List增多,這個話題給我的印象卻越發嚴肅,甚至讓我生出了幾分羨慕。

此前因爲《中國遊戲紀事》那部資料片太過讓人失望,我寫過一篇不算很出色的《關於“中國遊戲紀事”,我們真正想看到的是什麼?》,希望能夠講一個更完整的,關於遊戲歷史的故事。

但這篇文章我並不滿意,寫得非常艱難和沮喪。我不是一個很有“積累”的玩家,因此對於一些成名已久的遊戲作品、一些在歷史上留下濃墨重彩的系列,我缺乏身爲一個玩家第一視角的感受和記憶,這所帶來的疏離感,是很難彌補的遺憾,也是老玩家專屬的寶貴財富。

編輯部的伊東老師是一個這樣的玩家,跟他聊天時,你能很清晰地感受到經歷和記憶,所帶來的視野上的差距。幾個月前,我跟伊東老師在日本逛過一些專門賣老遊戲的店鋪,我是劉姥姥初探大觀園,他卻像是在逛自家後花園,如數家珍。

我在店裏看到的“Virtual Boy”

這次看這個選題裏出現的一些博主的List,則給了我很相似的觀感。這是我第一次看到《龍背上的騎兵3》,出現在國產頁遊廣告以外的地方,真正以一個遊戲本身,被玩家所訴說;也是第一次看到有玩家,認真地在自己的遊戲清單裏,列出了《The Last Story》這樣很可能只有老玩家知道的遊戲。

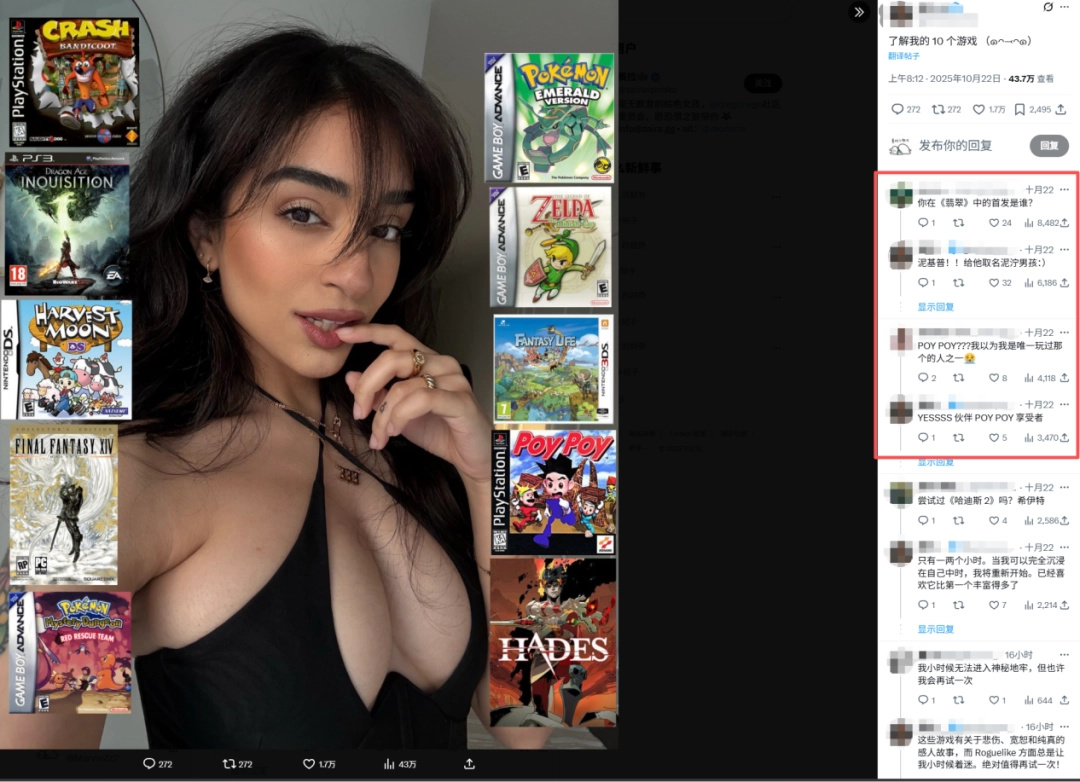

我知道“塞爾達傳說”系列曾經給無數人留下的回憶,但我對它的記憶,卻從《塞爾達傳說 曠野之息》開始。我知道PlayStation因爲“499”而留名青史的故事,卻第一次看到兩個素未謀面的玩家,聚在一起討論《POY POY》這樣的遠古派對遊戲。

作爲知識的遊戲歷史,在我工作的這些年裏我吸收了不少,但它們在大多數情況下,對我來說只是知識。

而這次這些人、這些List,第一次讓我感受到了這些歷史背後一個個活着的玩家。

他們讓我對老遊戲的認知,產生了溫度。雖然遊戲的歷史並不算長久,但這份突然出現的歷史的迴響,仍然讓人觸動。

“我在動森裏的小鎮馬上20歲了”

也因此,我對這個選題裏的人,產生了許多很私人的感受。

在中文互聯網上有一句名言,讓人少上網,多出門,說“少見抽象的人,多見具體的人。”這句話放在這裏意外的合適,在“10 games to get to know me”這個話題下,單純看一個個玩家的List,你會很少見得發現,這些玩家“相當具體”。

如果你要整活,大可以放出下面這樣的清單,讓大家一點點品味圖中所傳遞的那份“刻板印象”,評價上一句“那很有生活了”。如果你想換成單機版,那麼把“魂血仁狼環”全塞進去,大概也有同樣滋味。

但你在這裏看到的絕大多數玩家並非如此,雖然你難免看到近些年的大熱遊戲佔主要部分的清單,即便在這樣的清單裏,你也總會發現一些怪東西,比如下圖中的《刺客信條3》,跟其餘的幾部作品放在一起便有一絲微妙的喜感。

這個話題並不是在討論“公認出色的作品”,而是在討論私人領域的重要遊戲。一千個讀者有一千個哈姆雷特,每個玩家會有每個玩家的清單。衡量一部作品是否能上這個清單的標準,有且只有博主自己。

因此,我們能在這些清單裏看到真正的“玩家百態”。

不同類型、不同時代、不同評價的作品,都很有可能匯聚在這一份清單上——因爲人這個複雜個體,就是會在不同環境下,做出不同的選擇。這種選擇未必在公衆視角里多麼正確,但那就是自己的選擇。

在這次衝浪旅程裏,我着實發現了不少相當奇怪,但又十分信服的清單。像《星露穀物語》《英雄聯盟》《衝呀!餅乾人王國》和……《三國殺》放在一起,你只會覺得真實得不像編的。

而《PONG》《心動文學俱樂部》《寶可夢競技場》和……《戀與深空》放在一起,你恐怕也只能覺得電子遊戲的博大文化,落在玩家個體身上,就是會出現一些讓人提神醒腦的化學反應。

但這些都是“真實”的,甚至是“寶貴”的。

在一個我們已經越發習慣了的,只討論“好”和“屎”的環境裏,這種只是基於個人經驗而做的判斷,往往是很有風險的。前文中那位將《鬼泣3》和《鬼泣DMC》並列的玩家,放在其他一些評論區裏,也很容易因爲“《鬼泣DMC》應該滾出這個系列”的觀點而被攻擊。

作爲一個“魂小將”,如果你要我在“黑暗之魂”系列裏挑一部對我影響最大的,我會說是《黑暗之魂2 原罪學者》,而且我覺得它很好玩。光是這個判斷,在一些評論區,就會掀起“血雨腥風”。

但在“代表我的遊戲”這個話題下,這些觀點的出現,自然而必然。

所以,在你真的去翻閱這些玩家的評論區時,看到他們發現一個個“不符合常識的遊戲”時的討論,便很難不被其中的平等和相互尊重所觸動。

回顧過往的遊戲歷程,誰又沒有幾部褒貶不一,甚至大家都覺得“爛”的作品,在自己的回憶裏熠熠生輝呢?

很多時候,我們會覺得遊戲玩家應當是純粹的,跨越立場、利益、成見,只談遊戲。

但當這些真的出現在我們面前時,說實話,有些讓人陌生。

不過話說回來,Steam的玩家社區,好像早就是這麼幹的了啊?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com