“我一定要在《黑暗之魂2》旁边挂《BABA IS YOU》。”

最近X上很流行一种帖子,叫“10 games to get to know me”,意思是给你列十款游戏让你了解我,非常典型的社交媒体活动。

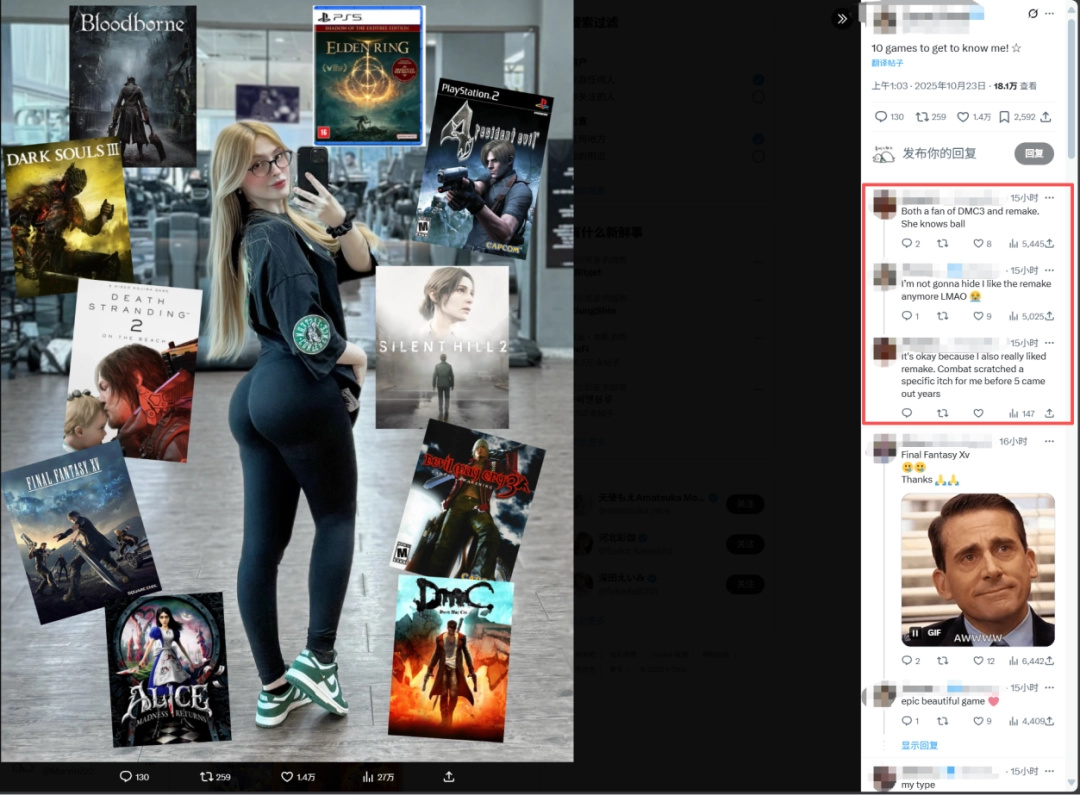

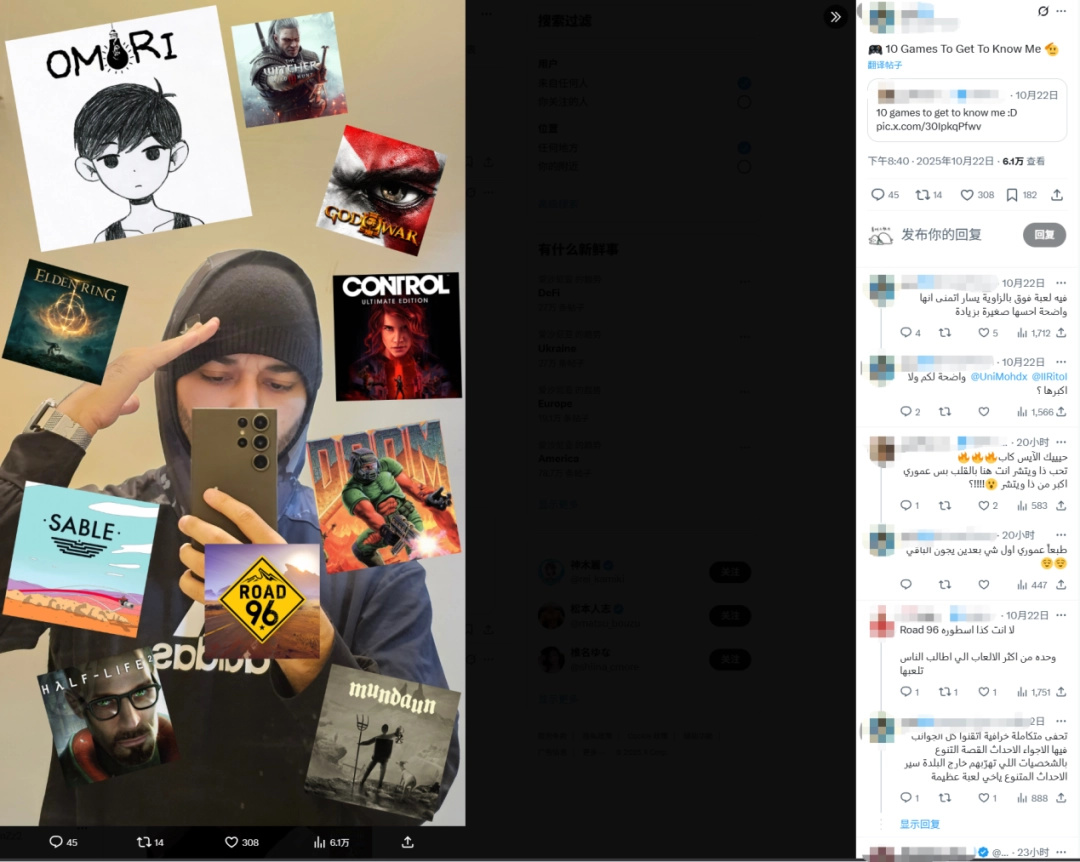

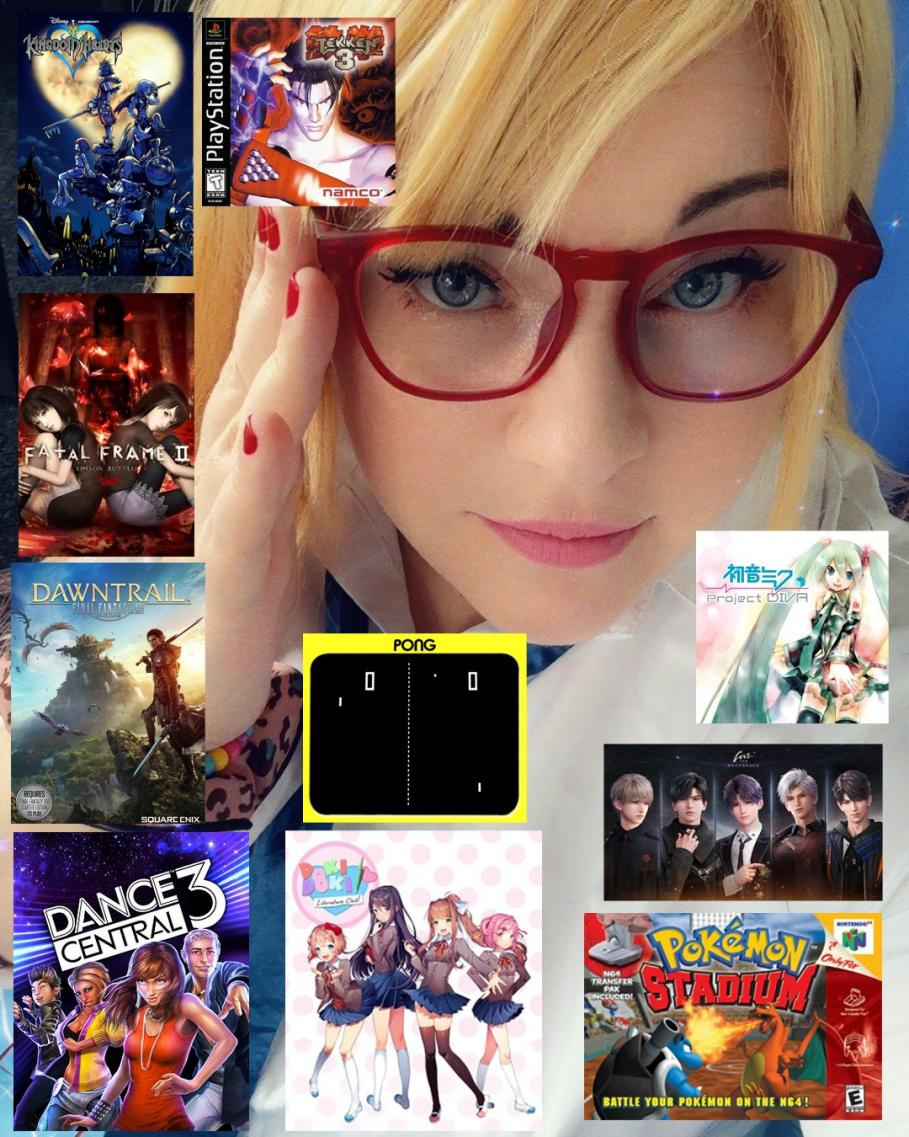

大概长这样:

乍一眼看,这个没什么好稀奇的。

事实上,确实没什么好稀奇的。

X上隔三岔五就会流行类似的东西,如果你Google一下,会发现在X还叫Twitter的时候,就流行过一模一样的东西。

但话题虽然一模一样,形式上却有些不同。以前,大伙玩这种“自我标签”,基本上是文字版,像一张清单一样糊你脸上,非常“社交”。现在,大家却会PO一张自己的照片出来,然后把游戏的封面P到自己周围,非常“社交媒体”。

而以我们对“社交媒体”的了解,当活动以PO照片开始的时候,画风基本难以避免往视觉上比较吸引人的方向发展,当一些又大又白又长的东西出现在画面里时,你很难分清网友们究竟会看哪边。

这么大的事情为什么不早说

这种现象大家也都见怪不怪,在X这个平台上,与其说潮流总在往搞黄色的方向发展,不如说很多潮流的出现,就是为了让大家换个花样搞黄色。像今年上半年在X上流行过一种“剪衬衫”互动游戏,大多数就是PO张图或照片出来,在白T上画若干条虚线,然后根据点赞转发评论等数据一点点“沿虚线剪开”,是把LSP们钓翘嘴的又一小妙招。

你知道剪下去会发生什么

不过,在我正觉得这些已经品鉴得够多了,准备让X快端下去的时候,我打开了评论区,发现事情有些不对——

他们居然真的在聊游戏。

这种情况相当吊诡,像下面这位博主,平时她的动态都长这样:

尽力挑了张素一点的放出来

发的内容像福利姬,说的话像福利姬,连她的个人简介都写明了自己就是个福利姬,你原以为她就会收获一个福利姬该有的评论区,但当她发了张“10 games to get to know me”出来后,大家的关注点不是布料太少的僵尸娘,而是“哇哦!你的List里居然有《马克思·佩恩》”。

这并不是个例,虽然不是所有这么PO照片的博主,都有显著的福利姬倾向,但在她们的评论区里,你会无一例外地会看到一批人,在认真地讨论她列表里的一个个作品,反而对博主们刻意凹出来的身材视而不见。

一张在平时往往出现在健身房或者练舞室的标准转身自拍下,网友们夸赞的点不是“NICE BODY”,而是“你居然同时喜欢《鬼泣3》和《鬼泣DMC》,你是懂的!”紧接着因为博主列表里出现了《最终幻想15》,网友们开始对博主的品位表现出一些质疑。

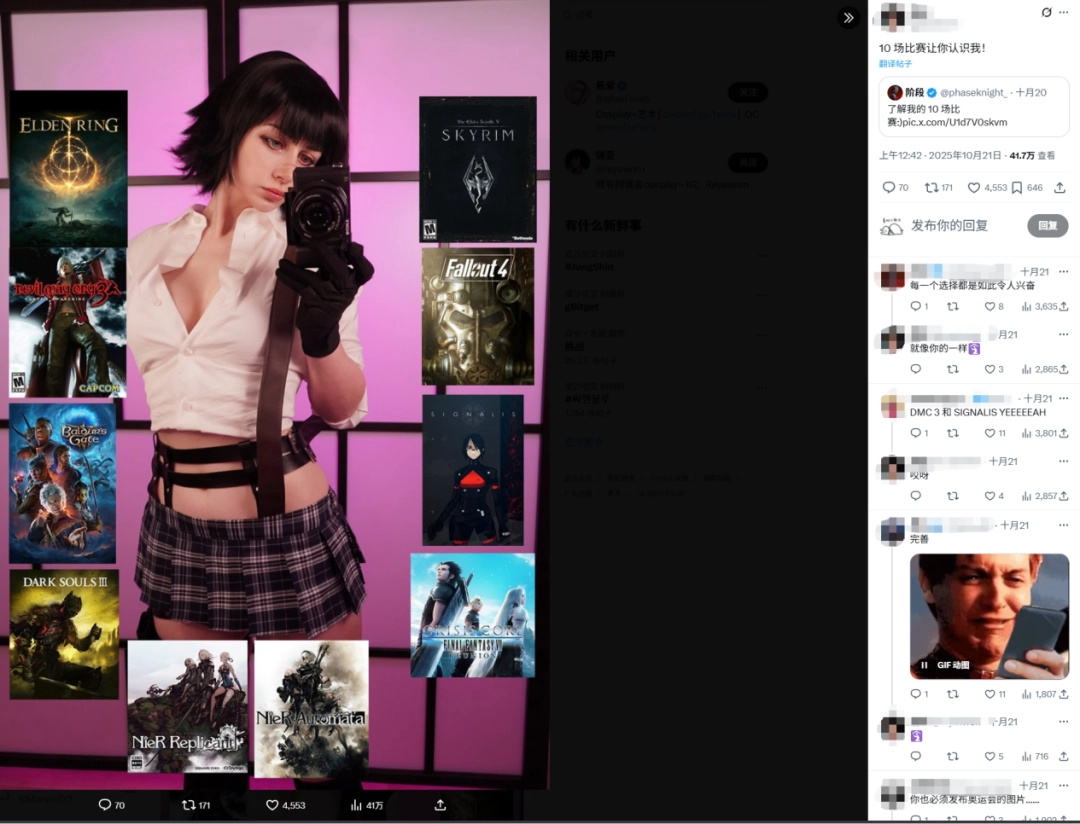

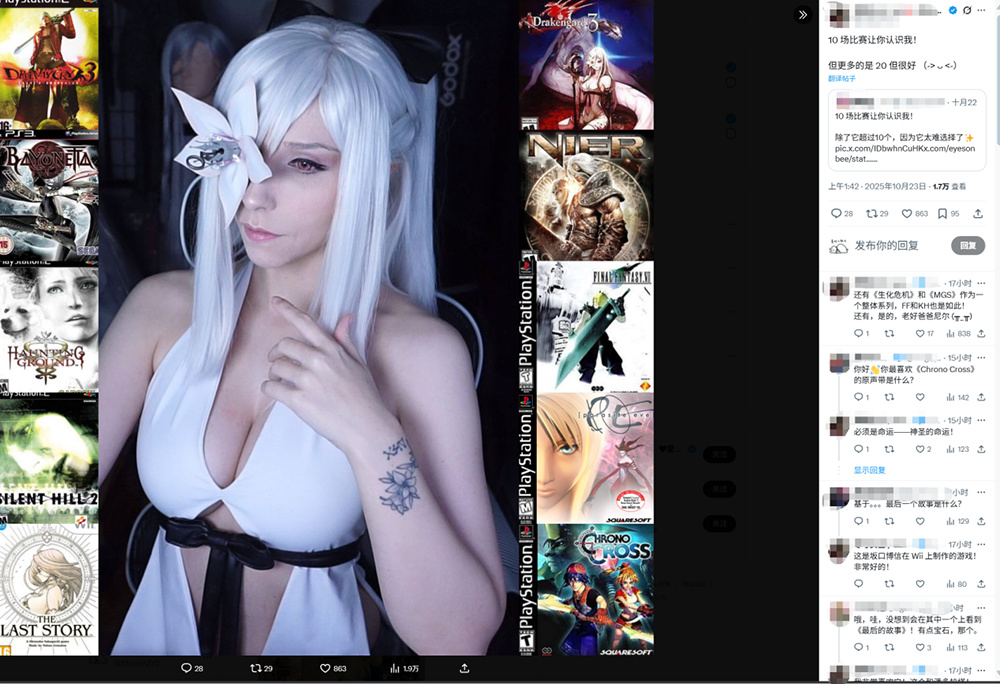

在《鬼泣3》的女角色蕾蒂的Cos照下,大家评判的不是Cos得有多么还原,而是在为Coser给出的List里,有着《鬼泣3》《SIGNALIS》这些完美戳中好球区的作品而欢呼。

在日常生活里,我们绝大多数人,对事物的认知和判断,都基于“经验主义”。所谓“日光之下并无新事”,当你看过太多“网红尽头是下海”“宇宙尽头是卖货”的情况后,你会自然而然地对许多“通用模板”产生强烈的即视感。

光说这个你或许没有直观体会,但如果我在这里来一个转折——

“就好像妙*肩颈按摩仪……”

你的脑海中应该就会涌现无数在B站上看到的“丝滑小连招”。当然,上面只是举个例子,我没收他们钱。

丝滑连招里出现了柔情猫娘

这种情况在社交媒体上,也同样如此。看似是一个大家一起PO游戏品味的活动,但当你看到越来越多女同志穿着越来越清凉时,你会下意识地觉得“不对劲”,然后基于个人喜好判断血液是否往下半身流淌。

但这次这个“10 games to get to know me”的活动,却有些违背了我们“经验主义”的判断。这种违背的点在于,我们以为她们“挂羊头卖狗肉”,无非换种方式博眼球,但实际上,随着你看到越来越多List,你会越发感受到——

这似乎更像一场真诚的“玩家交流”。

你能看到嫌弃“10个游戏”太少,装不下自己人生游戏库的纯粹硬核玩家,《最终幻想7》《生化机兵:无限》《幽灵诡计》《蔚蓝》《十三机兵防卫圈》等或新或旧的名作挂在她的List上,让你很难否认她的品位。

你也能看到虽然有些超出我们的认知,但相当符合欧美玩家历史传统的“王国之心”系列铁杆支持者,在用“王国之心对我来说就是一切”来宣扬她的热爱。

你甚至能够看到非常意料之外的,来自中东地区的玩家。虽然她所书写的阿拉伯文你一个字都看不懂,但这并不妨碍什么——在你看到《OMORI》《Road 96》《DOOM》时,你一样能越过语言的障碍,感受到一个玩家的热忱。

作为半个游戏行业的从业者,这次的选题极大地超出了我的预期。

我原本以为又是一个搞搞黄色就能过去的“行活”,但随着我看到的List增多,这个话题给我的印象却越发严肃,甚至让我生出了几分羡慕。

此前因为《中国游戏纪事》那部资料片太过让人失望,我写过一篇不算很出色的《关于“中国游戏纪事”,我们真正想看到的是什么?》,希望能够讲一个更完整的,关于游戏历史的故事。

但这篇文章我并不满意,写得非常艰难和沮丧。我不是一个很有“积累”的玩家,因此对于一些成名已久的游戏作品、一些在历史上留下浓墨重彩的系列,我缺乏身为一个玩家第一视角的感受和记忆,这所带来的疏离感,是很难弥补的遗憾,也是老玩家专属的宝贵财富。

编辑部的伊東老师是一个这样的玩家,跟他聊天时,你能很清晰地感受到经历和记忆,所带来的视野上的差距。几个月前,我跟伊東老师在日本逛过一些专门卖老游戏的店铺,我是刘姥姥初探大观园,他却像是在逛自家后花园,如数家珍。

我在店里看到的“Virtual Boy”

这次看这个选题里出现的一些博主的List,则给了我很相似的观感。这是我第一次看到《龙背上的骑兵3》,出现在国产页游广告以外的地方,真正以一个游戏本身,被玩家所诉说;也是第一次看到有玩家,认真地在自己的游戏清单里,列出了《The Last Story》这样很可能只有老玩家知道的游戏。

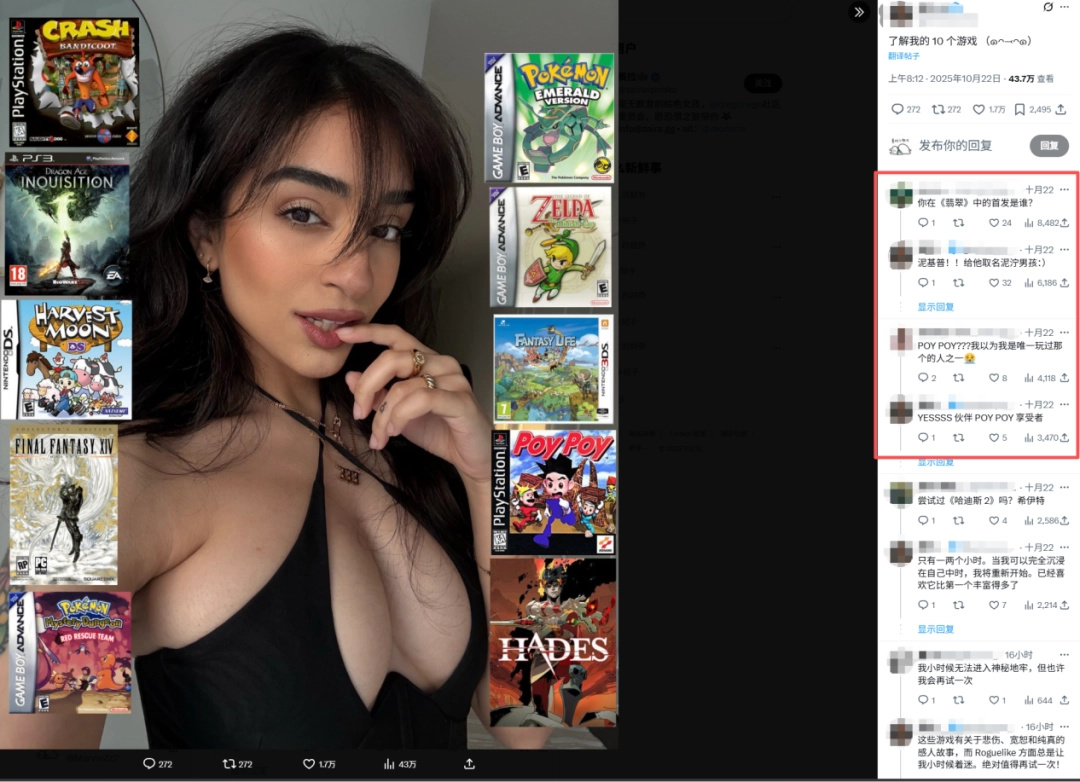

我知道“塞尔达传说”系列曾经给无数人留下的回忆,但我对它的记忆,却从《塞尔达传说 旷野之息》开始。我知道PlayStation因为“499”而留名青史的故事,却第一次看到两个素未谋面的玩家,聚在一起讨论《POY POY》这样的远古派对游戏。

作为知识的游戏历史,在我工作的这些年里我吸收了不少,但它们在大多数情况下,对我来说只是知识。

而这次这些人、这些List,第一次让我感受到了这些历史背后一个个活着的玩家。

他们让我对老游戏的认知,产生了温度。虽然游戏的历史并不算长久,但这份突然出现的历史的回响,仍然让人触动。

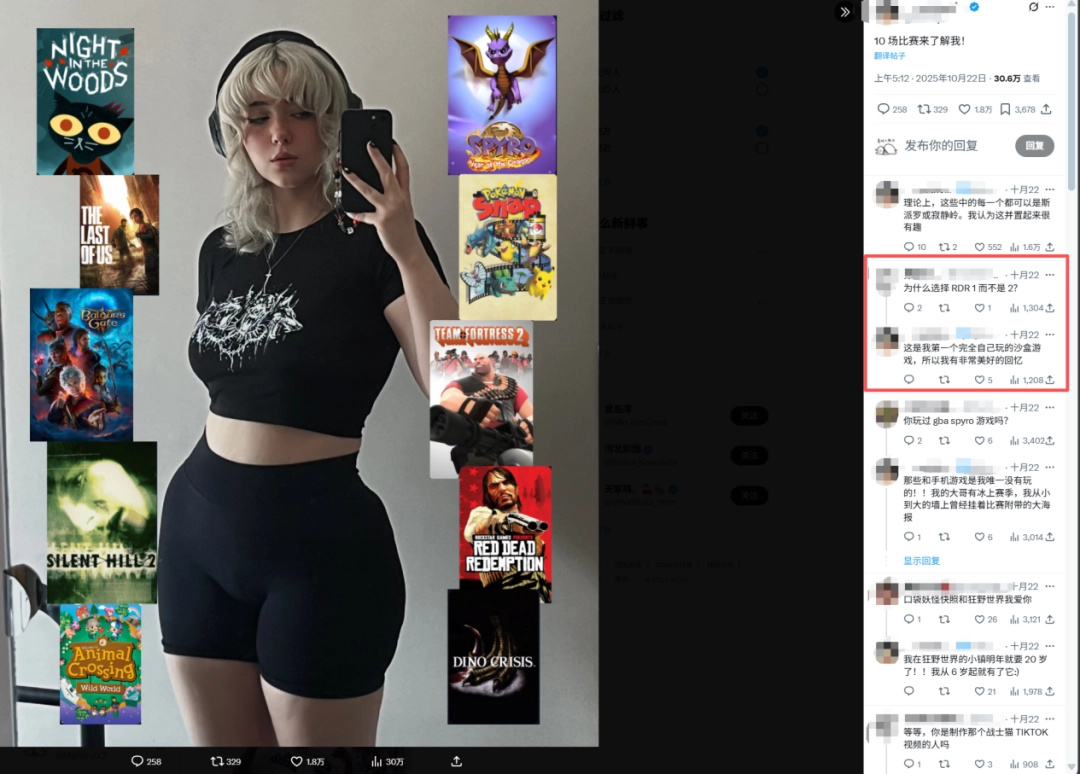

“我在动森里的小镇马上20岁了”

也因此,我对这个选题里的人,产生了许多很私人的感受。

在中文互联网上有一句名言,让人少上网,多出门,说“少见抽象的人,多见具体的人。”这句话放在这里意外的合适,在“10 games to get to know me”这个话题下,单纯看一个个玩家的List,你会很少见得发现,这些玩家“相当具体”。

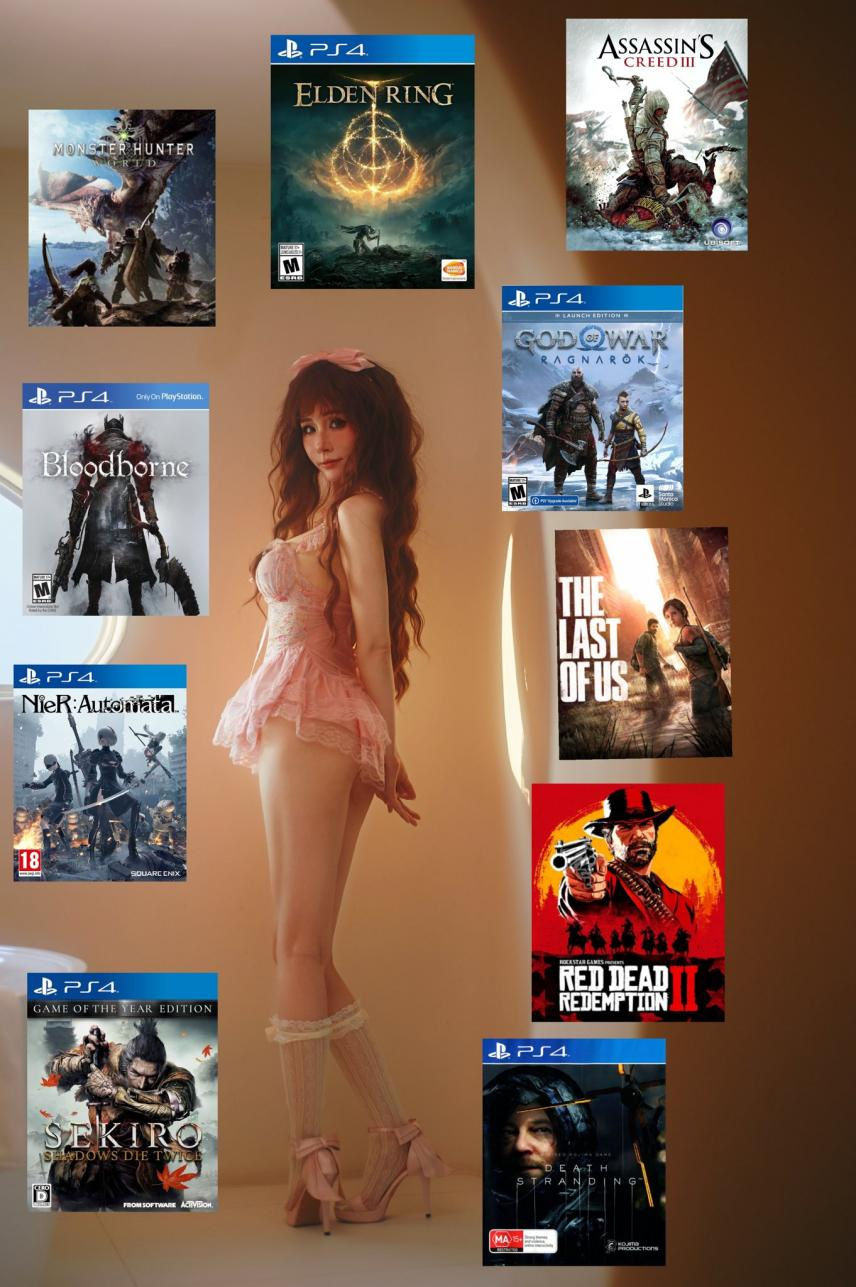

如果你要整活,大可以放出下面这样的清单,让大家一点点品味图中所传递的那份“刻板印象”,评价上一句“那很有生活了”。如果你想换成单机版,那么把“魂血仁狼环”全塞进去,大概也有同样滋味。

但你在这里看到的绝大多数玩家并非如此,虽然你难免看到近些年的大热游戏占主要部分的清单,即便在这样的清单里,你也总会发现一些怪东西,比如下图中的《刺客信条3》,跟其余的几部作品放在一起便有一丝微妙的喜感。

这个话题并不是在讨论“公认出色的作品”,而是在讨论私人领域的重要游戏。一千个读者有一千个哈姆雷特,每个玩家会有每个玩家的清单。衡量一部作品是否能上这个清单的标准,有且只有博主自己。

因此,我们能在这些清单里看到真正的“玩家百态”。

不同类型、不同时代、不同评价的作品,都很有可能汇聚在这一份清单上——因为人这个复杂个体,就是会在不同环境下,做出不同的选择。这种选择未必在公众视角里多么正确,但那就是自己的选择。

在这次冲浪旅程里,我着实发现了不少相当奇怪,但又十分信服的清单。像《星露谷物语》《英雄联盟》《冲呀!饼干人王国》和……《三国杀》放在一起,你只会觉得真实得不像编的。

而《PONG》《心动文学俱乐部》《宝可梦竞技场》和……《恋与深空》放在一起,你恐怕也只能觉得电子游戏的博大文化,落在玩家个体身上,就是会出现一些让人提神醒脑的化学反应。

但这些都是“真实”的,甚至是“宝贵”的。

在一个我们已经越发习惯了的,只讨论“好”和“屎”的环境里,这种只是基于个人经验而做的判断,往往是很有风险的。前文中那位将《鬼泣3》和《鬼泣DMC》并列的玩家,放在其他一些评论区里,也很容易因为“《鬼泣DMC》应该滚出这个系列”的观点而被攻击。

作为一个“魂小将”,如果你要我在“黑暗之魂”系列里挑一部对我影响最大的,我会说是《黑暗之魂2 原罪学者》,而且我觉得它很好玩。光是这个判断,在一些评论区,就会掀起“血雨腥风”。

但在“代表我的游戏”这个话题下,这些观点的出现,自然而必然。

所以,在你真的去翻阅这些玩家的评论区时,看到他们发现一个个“不符合常识的游戏”时的讨论,便很难不被其中的平等和相互尊重所触动。

回顾过往的游戏历程,谁又没有几部褒贬不一,甚至大家都觉得“烂”的作品,在自己的回忆里熠熠生辉呢?

很多时候,我们会觉得游戏玩家应当是纯粹的,跨越立场、利益、成见,只谈游戏。

但当这些真的出现在我们面前时,说实话,有些让人陌生。

不过话说回来,Steam的玩家社区,好像早就是这么干的了啊?

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com