導讀:小米平板 8 Pro 把 WinPlay 這類“在安卓上本地跑 Windows PC 遊戲”的思路帶進量產機型與 2K~3K 價位,正好給了我們一個方向:當代移動端芯片的真實力,對標 PC 到哪裏?未來兩三年,移動端玩 3A 的可能性和代價是什麼?本文從 小米8 Pro 出發,結合權威基準與已上市作品的實測,給出一些判斷以及數據。

1.從 8 Pro 出發:硬件給了 WinPlay 施展空間

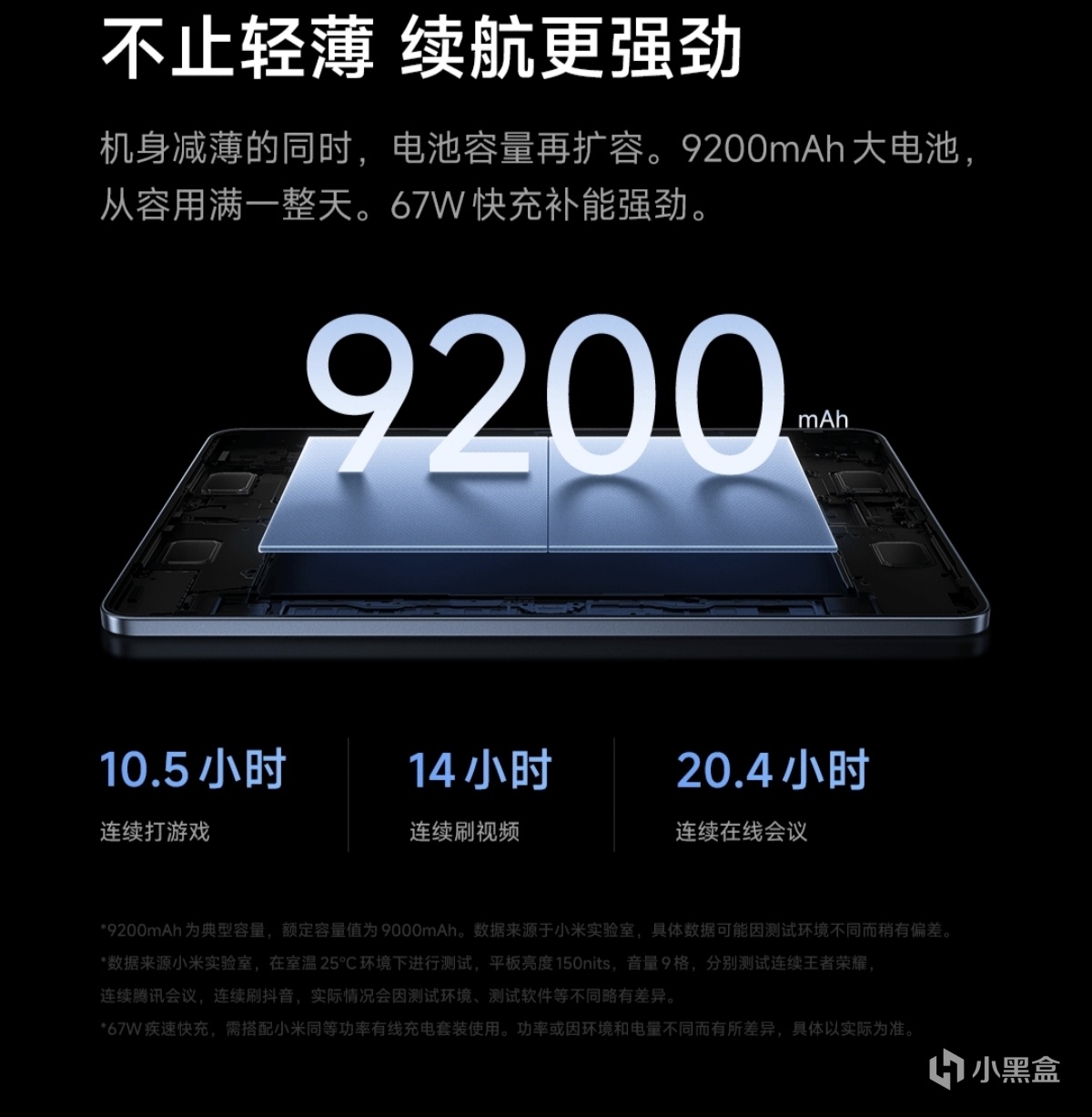

小米平板 8 Pro 把旗艦手機級芯片搬到常規尺寸平板:曉龍 8 Elite + 144Hz/3.2K,配合 HyperOS 3 的大屏優化與生產力套件(WPS、CAD等),電池 9200mAh、67W 充電,重量約 485g。與同檔安卓平板相比,它在 CPU 單核與 GPU 峯值上更激進,屬於“隨拿隨玩、也能幹活”的一體機思路。

2.WinPlay 是啥?發展到哪一步了?

技術路線:WinPlay 通過 三層虛擬化在內核空間接管關鍵 API、圖形渲染與命令執行,目標是把 Windows 遊戲“翻譯”到 HyperOS,本地離線運行,支持 Steam/GOG 與外設(優先適配 Xbox 手柄的觸感回饋)。

性能信號:官方與媒體報道中,《古墓麗影 2013》平均約 45fps,整機 8.3W,並強調 GPU 性能損耗僅 2.9%(對安卓原生 GPU 性能)。這意味着在輕中度 3D 遊戲上,能接近“原生移動遊戲”的能效體驗。

時間線:2025 年 1 月開啓內測,首發 Pad 6S Pro;官方未承諾全面開放時間表,但明確會根據反饋繼續打磨與擴展。

注:小米平板 8 Pro 本身並非官方宣佈的 WinPlay 首發機型;但其 SoC/散熱與系統(HyperOS 3)爲後續適配創造了硬件前提。建議關注後續固件與社區內測消息。

3“換算成 PC”:目前移動端相當於哪檔 CPU / 顯卡?(驍龍 8 Elite 爲例)

爲了儘量“同尺量長”,本文選用跨平臺一致的基準:

GPU:3DMark Wild Life Extreme Unlimited(WLEU),UL 官方支持Windows/Android/iOS 跨平臺分數可比。

CPU:Geekbench 6(單/多核)。分數跨平臺可對比,但不同系統的調度/散熱策略會影響持續表現,需結合功耗場景解讀。

GPU 對標(WLEU 分數,越高越強)

驍龍 8 Elite / Adreno 830(以 Galaxy S25 Ultra 代表,SoC 同級):≈ 6,954。

NVIDIA GTX 1650(筆電 50W):≈ 6,885。

AMD RX 6400(桌面入門):≈ 7,030。

AMD Radeon 780M(銳龍 7000U/8000U 常見 iGPU):≈ 4,784。

結論:8 Elite 平板的 GPU 大致落在 GTX 1650 筆電 / RX 6400 桌面入門這一帶,顯著強於 780M 核顯的平均水平。這解釋了爲何 WinPlay 在老一代 3A或中輕量 3D上可達可玩。

CPU 對標(Geekbench 6)

驍龍 8 Elite(以 S25 Ultra 爲樣本):單核 ≈ 3,000;多核 ≈ 9,200–9,700。

Intel Core i7-1165G7(典型輕薄本):單核 ≈ 1,700;多核 ≈ 4,800–5,800。

AMD Ryzen 7 7840U(Phoenix):單核 ≈ 2,400+;多核 ≈ 8,700–10,700(不同整機/功耗曲線差異較大)。

結論:在短時峯值上,8 Elite 的 單核領先,多核≈ 7840U 檔;但平板的散熱/功耗上限更低,長時間負載多核拉滿時,輕薄本依舊更穩。

方法論小貼士:我們選用 WLEU 與 Geekbench 6 是因爲它們強調跨平臺可比。WLEU 對渲染/粒子特效等進行統一,適合橫向看“GPU 檔位”;Geekbench 6 將多場景工作負載權重化,更貼近“日用+混合負載”。但任何跨平臺對比都無法完全消除散熱策略、驅動成熟度、內存帶寬差異帶來的誤差。UL Benchmarks

4.今天能玩什麼、怎麼玩?

“老 3A/中量 3D”:官方示例爲《古墓麗影 2013》≈ 45fps,整機僅 8.3W;這類 DirectX 11 時代的作品在 8 Pro 級平板上最具性價比。

獨立/2D(如《絲之歌》):對 GPU/顯存壓力小,WinPlay 的 API 翻譯開銷也更可控,是移動端“本地玩 PC”的甜點區。近期《絲之歌》已發售並在修復中文本地化問題(官方已公告 3–4 周內上新稿),這類遊戲在平板上“躺玩”體驗極佳。

前沿 3A:iOS 陣營的實機移植給了“可玩性”參考——例如《生化村莊》《刺客信條:幻景》在手機/平板上能跑,但通常分辨率/幀率下探(多見 720p~1080p & 30fps 附近,並依賴 MetalFX/FSR 級上採樣),說明移動 SoC 距離桌面級 3A 還有代差。

5.展望:移動端 3A 還有多遠?

短期(1 年):以 WinPlay 這類“遊戲向虛擬化”配合旗艦 SoC 的能效迭代,老 3A/主機上代移植將更常態化;但對 DX12U/RT、大型開放世界類新 3A,仍需犧牲分辨率/畫質,或依賴更激進的上採樣與分塊渲染。

中期(2–3 年):移動端 GPU 峯值≈入門獨顯已達成(WLEU≈6.9k~7k 對標 GTX1650/RX6400),若配合更高帶寬 LPDDR/共享顯存優化、驅動/圖形層持續打磨,“1080p/30–60fps 的中畫質 3A”在平板上更具普適性。

變量:生態與發行決策(是否提供移動端優化包/更換渲染管線)、功耗與持續性能(平板 ≠ 遊戲掌機 ≠ 筆電)、以及輸入法/交互(實體手柄、鍵鼠/觸控適配)都將顯著影響體驗上限。

隨着移動SOC發展,或許有一天我們真的可以在手機上本地爽玩那些最新3A

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com