1998年,我在市裏的一家很早就創立的多家連鎖的電器城打工。

打工期間,見到了平時聽說過很少在身邊人家裏見過的SONY特麗瓏電視。

在別家品牌電視上都是一個個像素似的光柵組成的熒屏,而sony的特麗瓏的顯像管屏幕上竟然沒有橫向的線,全部光柵自上而下的一通到底,這自然讓圖像比別的品牌更爲清晰了。

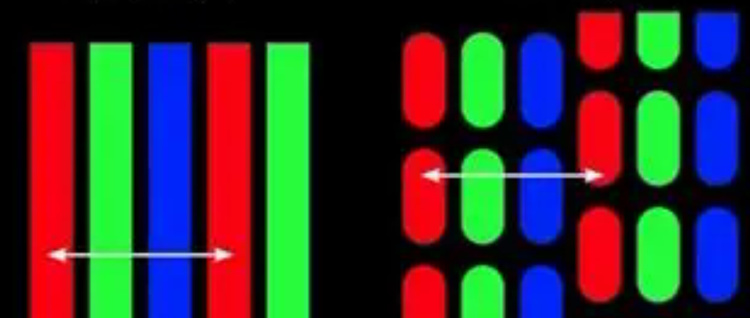

非特麗瓏管的屏幕放大後,類似於上方肉眼可見的一個像素粒就是一個紅綠藍

而特麗瓏的縱式光柵如同上圖的左側畫面一樣,從上至下沒有像右方的橫向紋。

在當年顯像管電視還未有純平前,sony的電視的屏幕已然做到了縱向垂直,橫向的曲度已比別家品牌要小得多。

所以sony的電視看着就比其他品牌電視感官上更平。(說來有趣,當純平電視出來時,大家看到純平的電視並沒有覺得平,而是覺得屏幕向裏凹了,這也是完全因爲看慣了曲面屏的緣故)

在別家基本都是三槍三束的技術時,而sony已經掌握了自己獨家的單槍三束技術,在整個家電賣場裏,它的電視確實是王者的存在。這並非信仰加成,同個視頻片源我們在不同品牌電視上播放,大家一致的感受也是sony電視的畫面最爲亮麗。

注:以上非科普非專業術語,只是一個影音愛好者的好奇興趣,如有說得不對的地方,敬請諒解。特此說明。

在那個年代一個月能掙個5、600也就不錯了吧,看着這動不動就上萬的電視,我也只是眼饞而已。

家電分爲黑電和白電,如果第一次聽,還以爲黑電是水貨?白電是國行?實際上黑電就是我們常說的影音器材,如電視、音響影碟機等,而白電就是冰箱洗衣機類的生活電器了。

那時候,我被分到了黑電,看着這麼多影音電器,真的讓我既開心又開眼。

當年在賣場的2層,有專門賣音響的區域。

那動輒好幾萬幾十萬的音響器材,讓我從心中有一種敬畏。沒辦法,生在普通家庭,能聽個收音機話匣子就很開心了,如果有個雙卡錄音機那更是了不地了。

所以負責售賣音響器材的人,我潛意識裏覺得彷彿高我們一等似的。

我覺得這一輩子應該也不會去玩什麼音響這類的玄學(si gui)器材,所以也沒有申請去過音響區。

但我卻在一層的臺式音響區負責過很長時間。

在那裏接觸過最多的還是三洋和愛華的品牌。愛華居多,見過三碟連放的臺式音響。

現在的CD或者無損音樂播放器切歌按下一曲就會很快切換,你能想到以前的磁帶是怎麼切歌嗎?手工加速的快進法,要自己估摸着是否到了下首歌,停止快進聽一下,過了往回倒,沒到再快進。

我在某個臺式音響裏見到了可以切歌的卡座,原理應該是在快速倒帶時,磁頭一直在監聽磁帶中的無音頻的地段即爲下一首之前的切歌時段。

在臺式機的音響領域,sony也是酷酷的獨立存在,跟別的品牌的風格完全的不一樣。透着那麼的又酷又高端。

我在那裏也第一次接觸到了MD,這個SONY當年的黑科技,如同PSP的UMD似的磁光碟,可以無限次的刷寫刻錄音樂。

同樣不是信仰加成,聽了某位同事大哥視如珍寶般自己刻錄的MD,那天籟般的音樂響起,我再一次被這科技所帶來的極致聽感享受所折服了。

只能說MD生不逢時吧,誕生沒多久就碰到了MP3類的播放器,更加小巧,自由的拷貝音樂使其更符合大衆的使用習慣,相反MD的高端反倒是有點高高在上不那麼親人了。

第一次見到了等離子電視,那是一臺先鋒牌的43寸左右的電視,當年的售價驚掉了我的下巴……十二萬四千七!這算是我當年見到的最貴的電視了。

我在這臺電視上通宵看了好多電影,黎明和張曼玉的《甜蜜蜜》、黃秋生的《埃博拉病毒》等大部分港片。

當然,這些片源全部是VCD,但那個時候的DVD還未普及廉價版,我們也只能通過VCD來閱片,現在想想用等離子看VCD是不是有些暴殄天物的感覺呢?

說起DVD,當年在電腦報類的科技新聞裏看到了DVD的高科技,提到了單面雙層,說來慚愧,當年的我沒有理解,以爲是一張光盤像磁帶那樣雙面都是數據面。後來來到電器城問了同事大哥後才知道DVD肉眼看實際上跟VCD沒有什麼兩樣,所謂的單面雙層是在信息存儲面有兩層,激光頭可以雙層讀取,這樣的技術還真是讓我沒有想到。

過後,我才知道單面單層是D5格式,單面雙層的DVD是D9格式,而我想像的那種格式也是存在的,叫做雙面單層爲D10格式。但這種D10格式的碟片我卻一直沒在市場上見到過。

慢慢地跟大家都熟絡了,有時候由於下班晚,我就會住在電器城裏。

電器城的2層有一個專門的影音室,是個像錄音棚一樣的影音室,實際上也是一個家庭影院的極致展現。

我是頭一次在這個影音室和小夥伴一起抱着吉他錄了好幾首歌,那音色真的和自己在家裏錄的不一樣啊。

在跟同事約好了以後,我把土星帶了過來。讓同事接到了影音室裏。

那個感受怎麼說呢?前方的屏幕可說是地面到天花板,具體的長寬尺寸我忘了,我想,現在的某些UP主租下電影院抱着自己的主機去玩遊戲的體驗,我早在近30年前就體會到了。

印象中我們玩了很久很久的《街霸zero2》那畫面與音響都如同影院般的感受傳遞到我的視網膜和耳膜裏。

要說這震撼的場面還是最適合玩街機遊戲,所以我們玩了《世嘉拉力》《夢遊美國》《VR戰士》等等一系列街機遊戲。

在遊玩的過程中,我們那個平時要好的哥們,對音響精通,時不時地會給我切換某某功放某某音箱,讓我聽聽效果有何不同。

我已記不起來那些功放和音箱都是什麼牌子,只記得他在那兒跟我說,給你換個多少多少萬的功放,再換個多少多少萬的音箱。

在這間影音室,我接觸到了全新的LD激光鐳射大碟。

那是像黑膠唱片那樣巨大的光碟,我記得雖然它的信號爲模擬信號,但因爲它本身體積大,導致它的數據面龐大,所以它的畫面也很清晰。

那會兒的LD應該都是原版的,可能沒有地版商做吧,所以也就沒有中文字幕。

我也在那裏第一次接觸到了字幕機和字幕卡。

那是像FC一樣插卡的小機器。與影碟機接在一起,與畫面實時同步播放,只負責輸出字幕。很像是我們電腦上外掛srt的軟字幕的原理哈。

當年大多影音效果好的VCD應該都翻錄自LD吧。

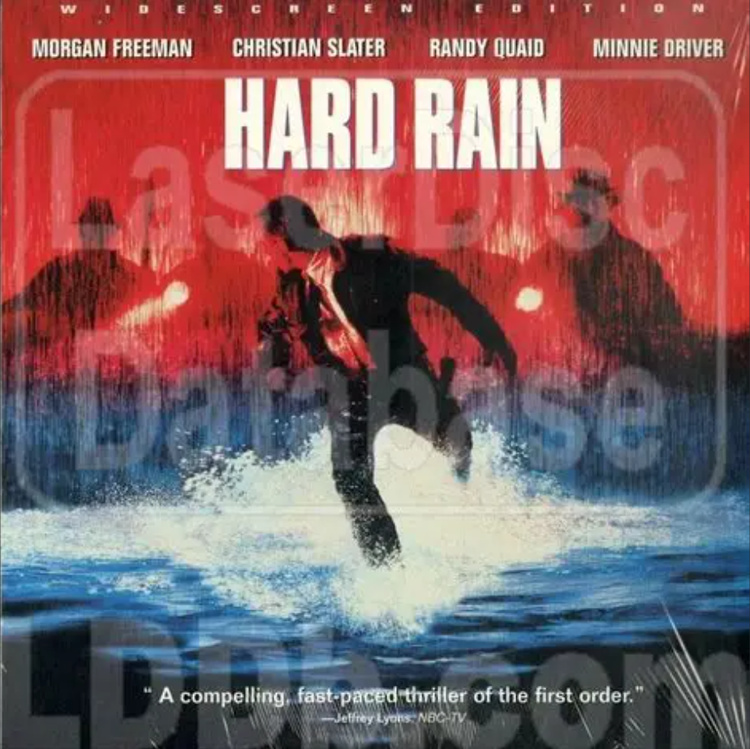

那天,哥們兒拿了張全新的LD影碟,現場開封,我看到了封面的片名是《HARD RAIN》(奪金暴潮、暴雨)由摩根·弗里曼 / 克里斯蒂安·史萊特主演。

那一次讓哥們兒幫我哥將這張LD影碟的內容翻錄到了錄像帶裏,他按下錄製鍵後就切換回遊戲狀態跟我們一起玩遊戲了。直到影片結束。

多年後,問哥哥這盤錄像帶是否還存在?哥哥說一直都留着呢,就是沒怎麼看,但是很有特別的意義,是我幫着唯一翻錄自LD影碟及字幕卡的電影,一定要好好保存。

整部電影我也沒怎麼看,所以也不知道劇情怎樣,彷彿劇情都是在大雨的情景下展開的,我甚至看了一段時間都覺得很有潮溼感。

但這部片子的片名《暴雨》我卻永遠記住了。

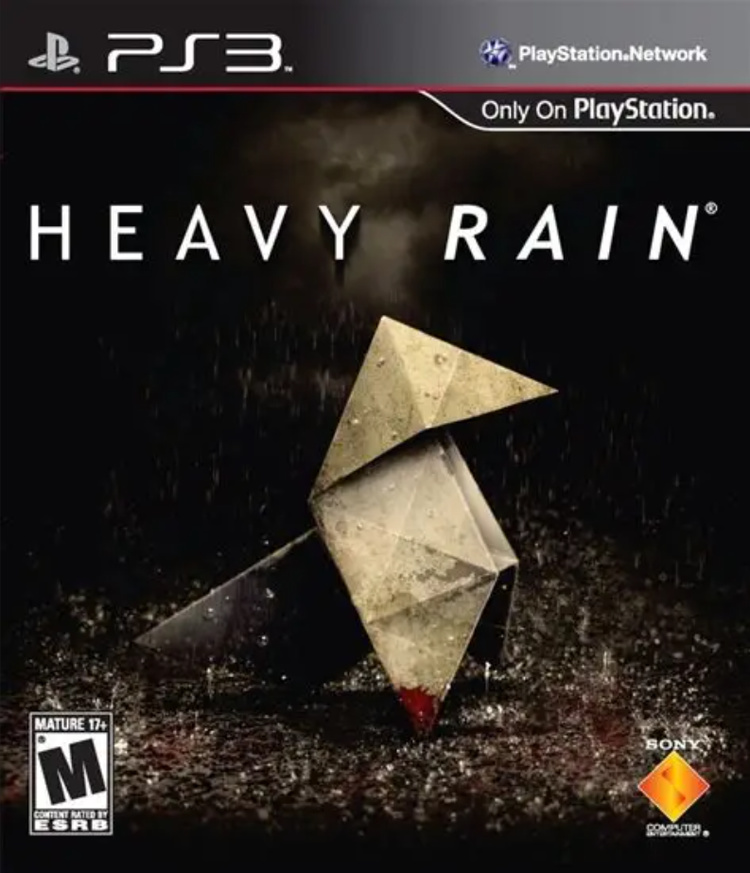

12年後,2010年,PS3發售了一款遊戲,同樣名爲《暴雨》(Heavy Rain)在當年看到這如同電影般互動的遊戲,讓我深感震撼。

苦於當年還沒有入手PS3,我也只能在雜誌和網站的介紹裏看圖解饞。

甚至一度將xbox360上同年推出的《心靈殺手》與之媲美並幻想着當作360上的《暴雨》來玩。

這一湊合麻痹自己的情景也同樣出現在我用xbox360上的《正當防衛》當作PS3上的《神祕海域》來玩。

2011年,在媳婦的同意下,購入了slim版的PS3,隨機器購入《神祕海域》1、2與《暴雨》

神海算是護航的爆米花大作,它的優秀不必說,缺點也有。

還是聊聊《暴雨》吧。

片頭未進入遊戲,只是開發商logo的時候,就是大量的水珠出現,背景音樂的低沉傷感以及密集的雨點聲襯托着整個遊戲都很壓抑厚重。

剛開始玩家以伊森的視角展開,整部遊戲講述的是:在一座小城,“摺紙殺手” 專在雨季綁架男童致其溺亡。伊森二兒子肖恩被綁,他按神祕信件考驗營救。FBI 探員傑登、私家偵探謝爾比、女記者麥迪遜也捲入案件,最終他們能否成功救肖恩、揪出真兇,取決於玩家選擇 。

遊戲每個章節展開前,讀盤的界面,會展示遊戲中的角色的大頭像,在那個年代已經很逼真了。

遊戲中是多角色多視角展現這個故事,整個故事是懸疑解謎的類型。我覺得玩家應該更喜歡FBI探員傑登這條線吧?因爲他有個ARI系統設備,該系統由一副顯影眼鏡與感應手套組成。感應手套可掃描現場,相關線索與分析結果會呈現在眼鏡上,能幫助傑登更高效地調查 “摺紙殺人魔” 案件,他經常在犯罪現場以及思索斷案時打開這個裝備,由於他長期使用,導致他沉淪在該系統中不能自拔。

後來PS MOVE發售後,《暴雨》也專門出了體感版,可以更加融入體驗ARI系統了。

(多年後,在同公司出品的《底特律 變人》中的生化人探員康納將這個系統更加進化了)

遊戲中傑登的設定是側寫師,這個職業的能力實際上在《沉默的羔羊》等作品中就出現過,只是這個名稱我是在這個遊戲裏頭一次知道。

遊戲會根據玩家的選擇而走向不同的分支與結局。

這款遊戲可以說讓我體會到了互動式電影的樂趣,我也癡迷地一路遊玩下來。

就在我玩到遊戲的中後期,打算一口氣通關大結局時,一段情節讓我久久不能釋懷,也將存檔一直停在了此處:

伊森按照神祕信件的提示,找到了一個裝有手機、手槍和 5 個摺紙動物的鞋盒。手機傳來的聲音告知他,5 個摺紙代表 5 個考驗,完成考驗才能獲取拯救肖恩的線索。其中第三個考驗,就是要求伊森在 5 分鐘內切掉自己的一根手指。伊森身處一箇舊屋子,屋內有斧子、匕首、鉗子、鋸子、剪刀等工具可供他用來切斷手指,還有小木塊可以咬住以減少痛苦,酒可以壯膽和麻醉,洗手間裏有消毒水可用於處理傷口。如果在 5 分鐘內伊森成功砍斷手指,就能打開桌子底下的暗格,取得關於肖恩位置的線索;若未能完成,則考驗失敗……

我不知道其他玩家玩到這裏是怎麼想的,玩到這裏時竟然每一次操作伊森拿起刀來,要下手的時候,音樂也隨之而越來越緊張,可是我又實在下不去手。彷彿伊森就是自己一樣,爲何編劇要這麼虐心的讓玩家摧殘自己呢?

就這樣,這個存檔每次讀起後我都是舉起手來,隨着刀子越來越近音樂也越來越緊張時,我又放下了。

我當年查找了攻略,想找到不用切手指的最優解,但貌似這是劇情安排,不能跳過的。

因此,這個遊戲也就 一直沒有通關……就一直放在那了。

多年後,又在steam上入了一份,在steamdeck上下載了下來,看一看當年覺得逼真細緻的遊戲,現在看來覺得畫面略顯單調,動作也有些僵硬。

我不知道這一次我能不能通關,因爲當年我還不是一個父親,更多的與伊森共情的是自己吧?怕自己受傷?而現在已成爲父親的我,是不是就能義無反顧呢?

小彩蛋:我第一次知道這種互動式電影類的遊戲應該是早期《家用電腦與遊戲機》雜誌裏介紹的一篇3DO主機的遊戲 《龍穴歷險記》(也可能不是這個遊戲,而是什麼太空遊俠類的名字)

作者高度讚揚了這款遊戲,說是彷彿看了一場精美的動畫片,如果在旁邊觀看的人一定不會認爲這是一款遊戲。我一直腦補這款遊戲究竟有多麼的好玩。

多年後,在模擬器上體驗了這款遊戲,一款沒有任何文字提示,只是通過語音提示控制的遊戲,哪怕是一秒沒有按對指令就要從頭玩起……這真不是正常人玩的遊戲啊……

後記,這一篇長文本是乎子上的每週一答的題目,原題目是“你玩遊戲會經常「爛尾」嗎?什麼遊戲會讓你在玩了很久之後,突然失去通關的慾望?”本來沒想回答,因爲我爛尾的遊戲實在是太多了。寫哪個都怕別的不樂意……

後來,猛然想起了遊戲《暴雨》也連鎖的想起了《奪金暴潮》想起了一個沒錢的學生在見到那麼多當時的高端影音設備的喜悅。

就想着把這些回憶都記錄一下吧。

往往寫個一千字都還便祕的我,這一篇4000字的小長文一蹴而就馬上就寫完了。可能有的人會說你回答的只佔了五分之一吧?其餘的都是跟回答無關緊要的啊?

╮(╯▽╰)╭我這個寫作東拉西扯的臭毛病是不是真應該改一改了啊?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[雙十一大促]100多款熱門遊戲好價合集!來看看有你喜歡的嗎~](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/11/2bf546fc2d7e82f865388d44f29e7977.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)