我的名字,叫做顏真卿。

唐中宗景龍三年(709年),我出生於京兆府萬年縣敦化坊(今陝西省西安市)。在我三歲的時候,父親就離世了,就留下母親和我們兄妹7個人像孤舟漂浮在無情的命運之海。

年少的我早早就知道了生活的苦與重,身邊沒有父親的陪伴,只有母親一人用盡全力撐起我們脆弱的家。我記得那個時候的母親雙手幾乎沒有停歇過,但她從沒怨言,只有那一種對生命對未來的無盡期許。

她是一個弱女子,卻有着撐起一家之重的剛毅。她常常在我耳邊叮囑,她說:“讀書是改變命運的唯一途徑”,母親的教導很溫暖,但是也是最嚴厲的,她不止一次地告訴我們:“人活一世,不能僅憑空想,要在書裏尋找自己的未來”。這字字句句,猶如石上流泉,浸潤着我幼小的心靈,(她)那眉眼之中藏不住的堅韌,至今仍刻在我的心底,讓我看到了一個女性堅強的擔當。

在那些靜謐的夜晚母親坐在案前,燈光微弱,她的身影被拉得長長的,投射在牆上,就像是一座山巒,巍峨而沉穩。這身影就成了我心中最堅定的燈塔,也讓我知道無論多麼艱難的時光,知識永遠是心中最堅實的依靠。

我至今記得開元九年(721年),在我11歲的時候,母親決定帶着我們幾個孩子南下到蘇州,到外祖父家。

那個時候的蘇州跟我記憶中的長安相比,就像是一個…陌生的世界,空氣當中帶着水汽的味道,城市的街巷與長安的繁華截然不同。每當我走在狹窄的街道上,青黛遠山時隱時現,在水波盪漾中,我就會覺得自己是一片飄零的葉子,無法停歇。

誒,轉眼之間我就到了20歲,又回到了長安,街頭人羣熙熙攘攘,但這些浮華和喧囂跟我沒有什麼太大的關係。我依舊勤奮苦讀,母親的教導聲總是環繞在我的耳畔,成了我人生的動力。

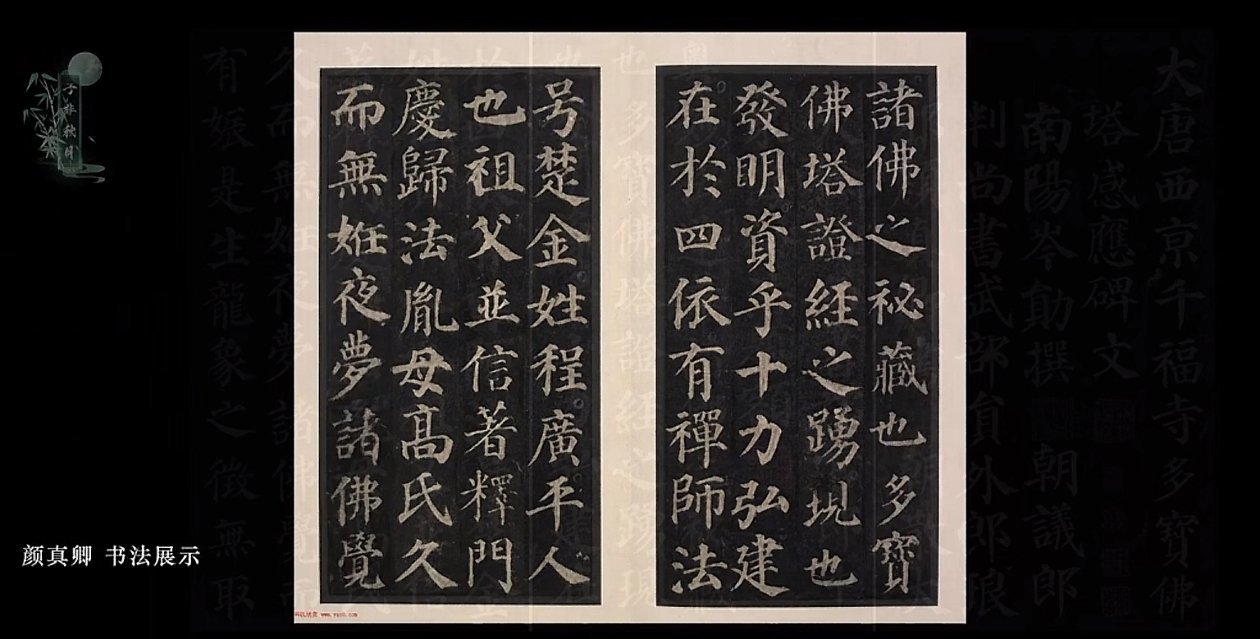

開元21年我進到了佛山寺,開始了更爲艱深的求學之路。在那一段歲月當中,日升月落,我讀書習字,磨鍊心性,默默行走在歷史的長河之中,曾經的那些年少輕狂,漸漸沉澱成了穩重與深思。在那兒我也開始慢慢精進我的書法,連當時路過的農民都說我的字蒼勁、有力。

多年之後,我在太子少師的崗位上爲了勸學世人,曾講述過自己年少求學的經歷,我說:

“三更燈火五更雞。正是男兒讀書時。

黑髮不知勤學早,白首方悔讀書遲,”

這是我對自己一生的總結,也是我對那些年輕人的告誡:時間是不會等人的,知識才是人世間最值得珍惜的寶藏。

在我24歲那年,我帶着緊張和期許走進了科考考場,夜以繼日的刻苦學習,終於化作了肩膀上沉甸甸的名字。我一舉高中並且得封醴泉縣委。母親那時還在世,她默立窗前望着遠處,一眼中有着無盡的期許。她就對我說:“清臣吶,你記住,我跟你父親爲你取這個字,就是爲了讓你做一個清廉的臣子,你的路終究要自己走。”她說這話時臉上沒有一絲悲傷或者欣喜,只有那種靜默的力量,似乎在向那段最艱難的日子無聲的告別。

這也是我朝着那一條通往未來的路,第一次觸及命運的漣漪。

4年之後因爲我工作出色,我升任長安縣尉,但是心中那一份成就感,沒有讓我沾沾自喜,人生這條路總是少不了權力和紛爭的誘惑,身邊不少人也把官職當作爬升的階梯,將黨爭當作自己騰飛的翅膀,但我心中卻有一股堅韌的力量,它告訴我,權利不該是一個人心智的歸宿,公平、正義纔是。

所以日子就這麼慢慢過去,我日復一日做好自己該做的事情,在閒暇的時間練習一下書法。

轉眼就到了我39歲那年,那一年我接到了一項不同尋常的命令:巡查五原。

五原是一片焦土,連年大旱,民生疾苦。

到五原那一天,我只見街巷破舊,屋檐低垂,空氣當中瀰漫着久未洗滌的塵土。

忽然有一個村民匆匆跑過來,他急切對我說:“大人,五原的冤屈沒人問!百姓的血淚,沒人看啊!”

我心中一陣沉痛,這兒到底是怎麼回事兒?到任之後我就開始着手處理那些積壓的冤屈案件。

縣衙門裏長年累月積累的案卷堆積如山,甚至數都數不過來,但這每一個案件的背後都是百姓的辛酸血淚。

我分明記得有一個農夫家被官員強行徵用,妻子,孩子流離失所,卻無法討回公道。在他臉上我看到了那一份無助跟怒火,也看到了那一份茫然。

我走到他面前拍了拍他的肩膀說:“放心,只要我顏真卿在,公道就在我手裏。”於是我秉公執法,還給了那一位農民他應有的財產。幾天之後他帶着妻兒前來謝恩,眼角的淚水在陽光下閃爍,

他說:“謝謝大人,我們終於能回家了。”

他的聲音很輕,但是(也)很重,

讓我的心頭一顫。

到底什麼纔是真正的責任?

責任從來不是高高在上的權力,而是能爲天下百姓帶來真正改變的力量。

在五原的日子當中我處理了一個又一個冤屈錯案,我離開的那一天傾盆大雨從天而降,伴隨着的是百姓的熱淚,

大雨滋潤了這一片荒涼的土地,百姓們的聲音從四面八方傳來:“是大人帶來了雨,是大人帶給了我們希望。”

我低下頭看着那些滿臉感激的百姓,雨水跟淚水交融。

我心中特別不捨。

我想這纔是我真正該做的事情。

很多很多年之後,五原的百姓還常常說起那場“御史雨”,還常常說起我這一位清廉官。

天寶八年(749年),我40歲,正值壯年,但是我卻在權力的漩渦當中被迫輾轉流離。那個時候朝廷風頭最勁的楊國忠他弄權逞威,但因爲跟他不對付,看不慣他,我始終無法與之同流合污。我剛剛升任殿中侍御史,便被冷落到東都任採訪判官。

那個時候我特別敬佩一個人,他叫宋璟,他是正直廉潔的名相但是卻死於酷吏吉溫的陷害,他的兒子宋渾也被牽連。

我一直感懷敬佩他,他視天下百姓如己命,他從不妥協,剛正不阿,但是他卻死於他人的陷害,我忍不住爲他仗義執言,卻爲此得到貶謫平原太守的命令,被徹底驅逐出京。

去吧,去吧!天意弄人,我本不願捲入那些黨爭權謀的漩渦,但身爲官員,有的時候身不由己。

到了平原之後,我發現這個地方是安祿山所管轄的核心地區,雖然這裏不再有宮廷爭鬥的爾虞我詐,但是慢慢的我發現這一片平靜背後隱藏了一場巨大的風暴。那個時候安祿山野心初現:他想要顛覆整個朝廷。

名相張九齡和太子李亨曾經屢次警告唐玄宗,警惕安祿山權力膨脹,警惕可能產生的不好後果。但當今聖上年邁,他享樂無度,閉目不聽、不納忠言。我那個時候就覺得聖上的所作所爲正一步步將國家推向深淵。我早已不在京師之中,我站在宮廷之外,看着天下風起雲湧,手上的字也寫不下去,那種明知即將被淹沒卻無法阻止潮水漲起的絕望與無奈深深地梗阻在心裏。

所以我開始了另一種準備。

我借托自己的身份,向朝廷上報此地陰雨不斷,但實則我暗中加高城牆,疏通護城河,儲備糧草,招募壯丁。

外表上我每天泛舟湖上,與賓客吟詠詩篇,寫書作畫,而實際上我每一刻都在爲即將到來的風暴做着準備,每一次佇立城頭,我心中都會泛起一陣莫名的恐懼,

我渴望安寧。

但。

好像安寧——

很快就沒有了。

在我刻意而爲的麻痹之下,安祿山認爲我顏真卿就是一介文士,無法與權力抗衡的弱者。

即便有些心機,也只是紙上空談罷了。

但他永遠不懂。

一個在風雨中堅守的人,早已做好迎接一切考驗的準備。

天寶14年(755年),漁陽鼙鼓如雷,震得天下發顫——安祿山謀反了!

自開元盛世以來,大唐的疆土早已遠播四海,戰火落在遙遠的敵境。百姓們早已習慣了和平的日子,甚至不再相信戰亂二字的存在。

“戰亂?唉呦,當今盛世,聖上管轄,哪兒來的什麼戰亂呢?”但直到河北二十四郡接連淪陷,唐玄宗才如夢初醒。

他拍案怒吼,對着堂下袞袞諸公大聲吼道:

“河北二十四郡,就沒有一個忠臣嗎?”

那時,45歲的我和兄長顏杲卿站在平原城頭,望着淪陷的燕趙大地,心中百感交集:曾經無比強盛的大唐如今卻陷入驚濤駭浪。

河北孤立無援,形勢危急。

“兄長,莫再等敵軍壓境了。若敵軍襲來,我等再難有迴旋之地呀。”

我低聲對着兄長說,他臉上浮現出一絲憂慮,但很快他點了點頭。我們在那一刻都讀懂了對方的心思:

責任在肩,義不容辭。

四目對視,充滿了無言的決然,兄弟並肩,誓要捍衛這片土地的尊嚴。

唯有站出來才能撐起一片天,於是我們兄弟二人揭竿而起,河北的官軍紛紛依附,氣勢如虹。

隨着戰事的發展,越來越多的將領和百姓站到了我們這邊,敵人的退路被切斷,叛軍的氣焰被漸漸壓制,愈戰愈勇的我們得到了河北17郡的推舉,成爲了盟主。

當時消息傳到朝廷,聖上大喜:

“哎呦,我從來不知道有顏真卿這麼個人,沒想到他竟然能力挽狂瀾到這種地步!哈哈哈…”

但是,

命運總是以一種最爲殘酷的方式強壓給我們關於生死的考驗。

就在我準備帶領義軍繼續推進的時候,安祿山派來他的使者段紫光,帶着三顆人頭,那是三位不肯降賊的忠臣——

李憕、盧弈、蔣清。

他們的死訊就像晴天霹靂,讓人心頭一震。

段子光大搖大擺的挑着忠臣們的鮮血頭顱回到河北,來到我們面前。

他笑着對我們說:“看吶,跟我們作對就是這般下場,如今歸附還有機會。”

他意圖震懾動搖我們的軍心,但我知道,那個時候如果沒有果斷的行動,軍心、民心皆會起伏。於是面對他殘忍的示衆,我假託要查驗人頭真假,於是我藉着出城的名義果斷拔刀斬了段子光。

回到城內,我對着所有將領大聲說道:“這人頭是假的,真正的忠臣還活着呢。”雖然嘴上這麼說,但我心裏卻充滿了無法言喻的痛苦。

回到帳中,我面對烈士們的首級,我終於不能忍受淚如雨下,不忍心忠臣以這樣的方式死去,於是我用自己的衣袖輕輕擦去頭顱上的血跡,我取來乾草爲他們編織好軀體,將他們悄悄地安葬在一個不知名的角落。每每回憶起這些,心中就會泛起無盡的悲涼。

血雨腥風之中,我們拼命抵抗,依然無法改變忠臣犧牲的無奈,那些忠烈義士,是不是,仍然活在這片土地的記憶當中呢。

這一場戰亂,我看過了無數次血與火的洗禮,也見過太多的生死離別,但每次回想起我兄長顏杲卿,我的心就會如刀絞一般疼痛。

分別之後我兄長任常山太守,堅守常山,我呢,

與他相望,守護平原。

那一天叛軍兵臨城下,常山孤城如風中之燭。

整整數日,顏杲卿率領軍民奮力抵抗,終因糧盡援絕,城池被破,他與兒子顏季明重傷被俘,敵將史思明將刀架在季明的脖子上,逼我兄長顏杲卿低頭投降。我兄長顏杲卿只是凝望着他的兒子,父子無言對視,目光當中沒有畏懼,沒有退縮。

“爲國爲民,理應如此”,

刀光一閃,季明的人頭滾落塵埃。我兄長顏杲卿的眼角抽動,嘴脣咬出了血,但,沒有發出半句哀求的話語。

之後他被押解至洛陽,被綁在洛陽天津橋的石柱之上示衆。安祿山親自監刑,他一刀一刀地割下他的血肉,當場吞食,妄圖嚇退天下忠臣義士。

然而顏杲卿面色蒼白,雙目圓睜,口中不停地痛罵叛賊,直至安祿山狂怒之下用鐵鉤殘忍地扯斷了他的舌頭,問他:“哈哈哈哈,你還能罵嗎?”

我聽說我兄長即使血肉模糊,仍然用着含糊不清的聲音發出詛咒逆賊的怒吼,直至嚥下最後一口氣。

他犧牲時我顏氏子侄三十餘人,皆奮死抗敵,無一苟活。

我聽到這個消息的時候如遭雷擊,閉目之際,腦海當中總是浮現出我兄長堅毅的臉龐和季明溫和的笑容。我與兄長從小一同玩鬧長大,我經常教授季明書法,如今他們都不在了。

五內俱焚,如刺如絞,久痛不去。兄弟、子侄與這些將士們的血不會白流。我統率20萬大軍奮勇殺敵,一次又一次,截斷了叛軍燕趙之間的聯繫。

一年後朝廷命我爲戶部侍郎,輔佐李光弼將軍討伐叛賊,全力平息叛亂。這場戰鬥已經讓我流了太多的血,太多的淚了。

戰火紛飛之際,清河太守前來求援,於是我便遣出六千精兵支援。由於他的計謀派兵擊敗叛將袁知泰與堂邑,斬敵萬餘人,袁知泰狼狽逃走。

這一仗終於振奮了河北義士們的士氣。

但是戰爭如棋局,勝負未定之時總是心懷忐忑。叛軍猛將史思明圍攻饒陽,截斷了我們的援兵。我憂心忡忡,四處求援。我寫信給賀蘭進明,甚至願意將河北招討使的重任讓出,只盼他能穩住大局。可惜賀蘭進明在信都敗北。

眼看局勢危急,漁陽平盧將領劉正臣揭竿而起,爲了堅定他的信心,我派賈載攜10萬軍費渡海前去支援,並且爲了尋求他的幫助,我將自己年僅10歲的兒子顏頗作爲人質送去。

我的部下們極力勸阻我:“大人!顏頗尚且年幼,怎可冒此風險呢?”

我心如刀割。但回想起我兄弟顏杲卿目送兒子顏季明就義的畫面,我心頭湧起一陣劇烈的痛楚,我強忍着眼底的淚水堅決地揮了揮手:

“顏氏子弟當以家國爲先,豈能因私情壞了大局?”

兒子臨行之前抱着我顫抖地說:“父親,孩兒不怕!孩兒懂得家國大義!”把他緊緊的抱在懷裏,我心中波濤洶湧,酸楚難言。

不久之後,唐肅宗李亨在靈武登基,爲了聯繫朝廷,我不斷派遣使者用蠟丸封信報告我們當地的軍情。

至德二年(757年),李亨任我爲工部尚書兼御史大夫,繼續統領河北諸軍抗擊叛軍。

安史之亂終於平定,我終於踏上了尋找親人遺骸的路途。

一路風霜,滿目瘡痍。山河雖然依舊在,但家卻早已破碎得不成模樣。

當我終於在廢墟之中尋到兄長顏杲卿的遺體時,發現他只剩下幾塊破碎的殘肢。我侄兒顏季明只餘一顆冰涼的頭骨,我跪在地上小心翼翼地將他們的遺骸放進木盒,身旁只有嗚咽的風聲,伴着我凌亂的呼吸。我顫抖着抱緊他們,彷彿,還能感受到昔日相擁的溫度。

風中隱約傳來兄長當年鏗鏘的話語和侄兒年少時天真爛漫的笑聲。

入夜時分,我坐在案旁,桌上的燭光微弱卻倔強地躍動着。我爲國效忠,從不後悔,但低頭卻是滿目瘡痍的家破人亡。桌上擺着那兩個小小的木盒,我盯着它們發呆。

心如刀絞。

閉目之際,兄長堅毅的臉,侄兒小時候牽着我衣袖玩鬧,嚷嚷着,要學書法的樣子都如潮水般湧入腦海,再睜眼時卻只有一片晃動的竹影映照在盒子之上,那裏面裝着的是我顏真卿支離破碎的親人。

我攤開了一張素紙,拿起毛筆想寫點什麼,但手卻不停地顫抖。

墨早已乾涸,枯筆在紙上沙沙作響,每一劃都像刀尖一般刺入我的心中,痛徹心扉。眼淚一滴滴滑落,暈染開了紙上的墨跡,模糊了字跡,也模糊了我的視線。

我這一生寫了無數的字,卻從未如此時這般艱難。這一刻,筆下的每一個字都帶着血淚跟悲痛,我寫了又停,停了又寫,侯間哽咽,悲傷如海潮般吞沒了我…

234字的祭文,我只蘸了7次墨,我用那乾澀的毛筆訴說着滿腔無法宣泄的悲憤與哀傷。

那一夜,燭火燃盡之時,紙上的文字歪斜雜亂,我…我顏真卿寫的字居然猶如白丁所寫一般,粗糙、扭曲。

而這篇文章,叫做《祭侄文稿》。

乾元二年(759年),我任浙西節度使。這一年淮西節度副使劉展叛以已顯,我日夜憂心,生怕再次出現之前安史之亂的慘狀,於是我提前下令部署防備,沒想到當地的都統李峘竟然指責我無事生非,說我顏真卿製造恐慌。他一番誣告竟惹得皇上召我回朝降職爲刑部侍郎。

我離開的時候城門外秋風瑟瑟,蒼茫的暮色裏那一些忠心的將士們遙遙相望,我背身遠去,不捨跟無奈如潮水般湧來,聖上有命,我不得不回。我想起兄長杲卿壯烈殉國的情景,不禁攥緊了雙拳,內心激盪。

“我嚴家忠肝義膽,縱受屈辱,又豈敢忘國之大任?”

果不其然,劉展舉兵反叛,兵鋒直渡淮河,當時誣告我的李峘倉皇逃奔江西,一時之間朝廷上下皆嘆不已。

我本以爲能夠重獲信任,但我卻因爲去探望被遷居西宮的太上皇李隆基,觸怒了權宦李輔國。

在他一番誣告之下,我竟然再次貶謫,降爲遙遠荒僻的蓬州長史。

那段時光我無數次獨自登樓遙望京城,思緒如眼前飄渺的雲煙一般茫然。山高路遠滿腹忠言無處傾訴,我只能眼睜睜看着朝堂日漸昏暗,心中只有苦澀悲涼。

寶應元年(726年),李豫登基,我終得啓用爲利州刺史,可還未見任命書,又轉爲吏部侍郎,隨即又被授爲荊南節度使,尚未踏上征程,轉眼又被改任爲尚書右丞。我本不慕權位,唯願有機會施展抱負爲民謀福,可朝廷之事,總是跌宕起伏。

廣德元年(763年),吐蕃兵犯京城,皇帝倉皇避難至陝州,眼見天下危急,我懇請親自前往召回將領僕固懷恩,但卻遭拒絕。待皇帝十二月回京,我又建議他先拜謁宗廟祖陵,然後再於正殿繼位,豈料當時的宰相元載卻冷冷地譏諷我說:“嘿呦,嚴大人,您真是真是繁瑣迂腐啊。這種禮節到了現在您還計較,這不是毫無作用嗎?”

我望着他滿是輕蔑的神情,怒從心起,指着他怒罵道:

“用不用我的建議那是陛下的權利。可難道朝廷的規矩竟要任你一而再再而三地破壞嗎?”元載面色陰沉,雙目含恨。

我知道此言一出我與他的恩怨就再難化解了。後來在我主管太廟事務的時候,我指出祭器沒有妥善的修繕,應該派人好好修一修,可元載卻趁機污衊誹謗我貪污公款。

但是,貪污之事他元載不幹的最多嗎?但因爲他權勢大,所以朝廷又一次把我貶到峽州爲別駕,隨後改任爲吉州司馬。

一路南遷,滿眼盡是山水蒼茫,我心中百般滋味交織,難以言表。

大曆三年(768年)四月,我又輾轉到撫州任刺史。剛到時,我只見撫州河道淤塞,支港橫溢,每逢大雨,良田盡毀,百姓流離失所,哀聲震天。於是我帶着民衆們日夜勞作,我站在泥濘中,與他們一起扛石、運土,把那沉重的石塊砌成了一道堅固的長壩。施工最艱難的時候,我親自上陣,捲起衣袖汗流浹背,滿身沾滿了泥土。有老農看着我紅着眼圈說:“嚴大人,這…可是苦差呀!您這身子骨,哪喫得消呢?!”我只是輕輕地笑了笑,百姓的苦難比起我來不知多了多少倍,我顏真卿豈敢貪圖安逸啊,一年之後長壩建成,撫河水患解除,旱季也能引水灌溉,百姓們的笑容漸漸多了起來。撫州百姓把這大壩取名爲“千金陂”,還建了祠廟,四時供奉祭祀。

每次見到這般場景,我總覺得欣慰而慚愧。

在撫州任職的五年,我從來沒有覺得辛苦,反而覺得無比踏實。

江南煙雨朦朧,青山綠水之間農田漸漸豐收。那五年,我終於有了一種平凡而實在的幸福。

公元779年,我已經71歲,滿頭白髮了,我也沒有想到我還能見到朝堂之上陰暗的日子。回到京城後,當時奸相盧杞當權,他越發不喜歡我的直言敢諫,他運用手段把我調離了禮儀使的位置,他想要再一次把我逐出京城。我只能親自前去見他,面見他之後,我開始說起了以前的舊事,我想通過這些事感動她他,我說:“你父親盧中丞,頭顱送到平原郡時,滿面鮮血,是我親自安置後事的,你忍心不容我嗎?”他聽了之後臉色蒼白,連忙下拜,口中連連說道:“豈敢!豈敢!”

可他的眼神卻冷得如冰一般,讓我明白這份溫情也終究無法溫暖一個奸臣,冰冷的心。

建中四年(783年),我75歲,那一年淮西節度使李希烈叛亂攻陷汝州,盧杞竟然建議皇上派我前往叛軍當中宣旨,這是九死一生的事情。宰相李勉連忙進言:“失去顏真卿這位國老,朝廷臉面何存?不可,不可!”而鄭叔則更是連夜趕來哀求我不要前去。我望着他們急切的目光,只是微微一笑:“聖旨既出,豈能逃避?我顏家忠義一世,豈有貪生怕死之理?”

於是我親自隻身前往李希烈軍中不帶一人,他特意設下了陷阱相逼,庭堂之中上千名手持利刃的部將圍住我,大聲咒罵恐嚇。

我手持詔書立於庭堂中央,聲音不顫,神色不懼。李希烈看我這一般氣勢終究上前,遣手下散去。

後來他逼我寫信向朝廷爲他開脫罪名,我斷然拒絕,他又派了手下李元平來勸我投降,我怒罵他:“你們受朝廷之恩卻反叛,我沒有兵馬誅殺爾等,已是遺憾,竟然還來誘惑我?!”於是鬧得不歡而散。

李希烈又設了宴會,以圖羞辱朝廷,歌舞之間盡是諷刺之辭,他又想用高官厚祿跟財富來賄賂我,我憤怒地起身拂袖而去。當時其他藩鎮使者紛紛向李希烈進言說:“顏真卿他是太師,他德高望重,若您稱帝選宰相,又有誰能比他更合適呢?”於是他向我許諾宰相之位,希望我能助他稱帝。

我聽了之後厲聲罵他:“你們可知道顏常山顏杲卿?那是我兄長,他在安祿山叛亂之時寧死不降,至死仍罵賊不斷。我,我顏真卿活到今天快80歲了,官拜太師,我從來不是貪戀權力之人,豈能屈膝於你們這羣叛賊!”

滿座鴉雀無聲,我氣憤地離去,心中悲憤交加,李希烈終於撕破了臉面,他把我囚禁了起來,又挖了一丈見方的大坑,要把我活埋。我冷笑着對他說:“死生有命,要殺便殺,你又何苦搞這些鬼把戲。”

後來(他)又送來荊南節度使張伯儀的旌節和被他殘忍殺害的,陣亡士兵的耳朵來威脅我。我看着面前慘死士兵的耳朵堆積成一座小山,胸口一陣劇痛,昏倒在地。

之後,我又慢慢地在無人的囚房當中緩緩甦醒,從那之後,我基本不說話了,我只覺得人世之間竟然沒有言語能表達我的悲傷和憤怒。

叛賊李希烈終於準備稱帝,他派人前來問我登基儀式該如何舉行。我大笑着說:“老夫年近八十,做過禮儀官,只記得諸侯拜見皇上的禮儀。”

那人聽罷滿臉慚愧,無言而退。

不久之後,李希烈兵事漸敗,他愈發瘋狂,他派人堆起乾柴,威脅說讓我說出必勝的辦法,不說就要把我燒死。我心如止水,坦然起身踏入火堆,他們才驚慌地把我拉住。我知道死期將至,於是我寫好了遺書,墓誌銘與祭文,指着房屋西牆下淡淡地說:

“這就是我埋骨之地了。”

李希烈看我軟硬不喫,終於還是派了宦官前來殺我。那宦官假裝他是朝廷的人,“奉朝廷詔書”而來。我在獄中肅然起身,對他恭敬地拜了兩拜,問他:“嗯閣下是何時從長安而來?”他笑了笑說:從大梁來,奉命殺你來了。”

在生命的最後一刻我仍然怒罵:“呵呵,原來是叛賊啊,區區叛賊,怎敢稱詔”

於是我昂首挺胸,坦然赴死。

那一年我76歲,終生所守,忠義未改,縱然遍體鱗傷,也無悔此生。我閉目之前彷彿又看到了兄長顏杲卿英武的身影,侄兒季明微笑的臉龐,還有母親燈下輕柔的叮囑,那一瞬間我竟然露出了一絲微笑,此生得爲大唐子民,得爲顏氏之後,縱千刀萬剮,又有何懼。他的名字,叫做顏真卿。

我理解的顏真卿不是懸掛在廟堂裏被高高仰望的神像,也不是僅僅在書法界中被奉爲典範的大家,他更像是一棵在亂世裏挺拔的松樹,倔強地紮根在泥土中,不被風吹折,也不因歲月而彎腰,他心裏裝着一個古老卻沉重的詞“忠義”。這個詞本該平凡到無人察覺,卻因他的一生而熠熠生輝。

亂世之中,很多人選擇隨波逐流,而顏真卿卻偏偏要逆着風浪行走,這並不是因爲他不懂得變通,而是他看得太清楚了。在大唐風雨飄搖的年代裏,若無人肯站出來,無人肯爲這風雨中的天下吶喊,那麼所有人都會在沉默中倒下,他站出來不是爲了英雄之名,也不是爲了後世讚頌,只是爲了對得起自己的良心與血脈。當他手捧着兄長的碎骨,侄子的頭顱時,心中承受的該是怎樣一種絕望與劇痛啊,可他並沒有倒下,而是提起顫抖的筆寫下那234個字的祭文,字跡粗糲難堪,卻滿載着世人最真切的痛楚,沒有華美的辭藻,沒有刻意的修飾,只有刻骨銘心的悲愴和憤怒,他在痛苦與吶喊中真正詮釋了生命的重量與尊嚴。

晚年的顏真卿一次次被排擠貶謫,甚至被逼向絕境,他本可以後退一步,讓生命安穩些,可他卻固執地將一顆忠烈的心舉到了最後,他不是不懂得畏懼,而是清楚地知道有些東西遠比生死更加重要。當他面對死亡威脅仍然不肯低頭時,他的生命已經不再屬於他自己,而屬於那個風雨飄搖的天下。

顏真卿這一生告訴了我們什麼是氣節。

“氣節不僅僅是從容赴死的灑脫,”

“也是明知道前方會粉身碎骨,”

“卻依然堅定地邁出腳步。”

“真正的英雄”

“從來不是毫不畏懼,”

“而是在恐懼面前”

“依然挺起胸膛,”

“扛起肩上的責任,”

“走完自己該走的路。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com