有點新鮮。

文/修理

今天《崩壞:因緣精靈》開啓了首次小規模不計費刪檔封閉測試。

不得不說,它的好玩程度超出了我對首測的預期,並且展露出了自我變革的決心。

可以說除了大家熟悉的UI/XU(界面交互體驗)和美術風格外,這個遊戲展現出不少米哈遊的另一面。至少在這次測試中,我沒有看到那些熟悉的系統框架。

當然,遊戲首測還是暴露出了一些不足,包括對自走棋玩法的質疑,但有了《崩壞:星穹鐵道》珠玉在前,這次玩家顯然樂觀很多。

同時《崩壞:因緣精靈》也並非純粹玩法向遊戲,團隊在遊戲中塞入了大量的單人劇情內容和任務線,包括探索、解謎、破案、對話抉擇、多結局種種要素。還記得遊戲招聘時寫的「CRPG」關鍵詞嗎?對,就在這個部分裏。

所以,我很難三言兩語就解釋清楚《崩壞:因緣精靈》到底是一款什麼遊戲。

原本我想把這遊戲拆開來講,結果發現它各個玩法內容高度耦合,一環接着一環,每個部分單獨拎出來看都是不完整的。這大概也是遊戲讓人停不下來的原因之一:體驗循環真做得很順,一旦進入心流就會很上頭。

不過我們可以從這套循環的核心「精靈」開始——它串起了遊戲所有的線頭。

01

一切的核心

首先,收集精靈是玩家的核心遊戲目標之一。

如果我們把《崩壞:因緣精靈》整體視作爲一款自走棋遊戲,那麼收集精靈這個目標,其實就是自走棋最有魅力、最引人上頭的「湊牌型/組羈絆」部分。

玩家的戰鬥強度並不在於單個精靈的養成深度,而是精靈圖鑑的廣度,因爲這關係到你是否能湊出對應陣容的羈絆,以及是否有足夠多樣的陣容,來應對多種不同的戰力驗證環境。

至少在這次測試中,精靈的養成做得很淺,精靈等級自動與角色等級對齊(也就是世界等級),唯一需要玩家操作的就是一個餵食系統:喂對應食物提升對應的攻防屬性。

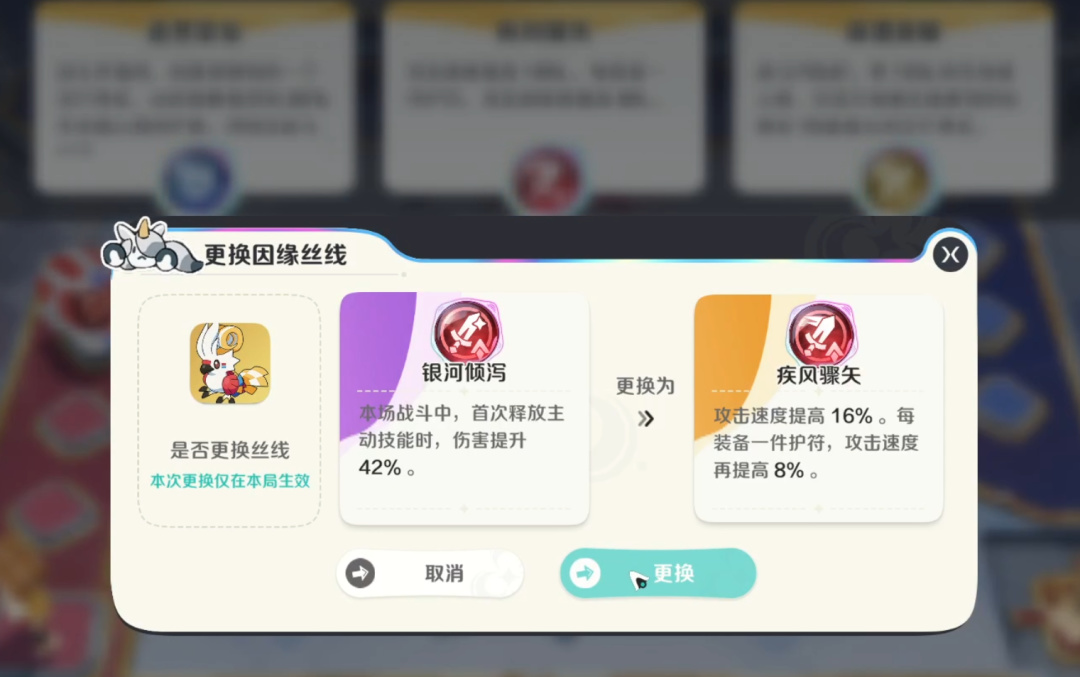

雖然精靈會有一個類似「武器」的設定,叫「因緣絲線」,不過本身也不能被強化養成。

也就是說,玩家的陣容強度很看BOX。

這意味着玩家有着相當的動力去收集精靈,並補齊圖鑑。畢竟在過去,很多人不看好捉寵賽道或者寶可夢like的原因之一,就是「寵物」本身缺少吸引力,沒有IP加持。

而《崩壞:因緣精靈》除了崩壞IP,劇情故事、美術表現、精靈外觀等米哈遊本就擅長的內容設計之外,給出了更加直接的「鉤子」:戰鬥強度。

那麼問題來了,如此重要的精靈該如何獲得呢?

這就到了我要說的第二點,獲得精靈的渠道構成了遊戲的主體玩法部分。

本次測試中沒有開放商業化設計,也沒有大家熟悉的抽卡玩法,玩家獲得精靈的渠道主要分三個部分:任務、探索、挑戰。而這三個部分又會進一步細分爲主支線、差事、偶遇事件、場地探索、解謎、週期性高難挑戰(類似深淵)、肉鴿爬塔之類的玩法。

通常來說,3~4星精靈在城鎮裏就可以直接抓到,5星精靈則是各大任務線和玩法模式的最終獎勵。不過拋開獎勵不談,這些玩法本身是足夠好玩的,不會讓人有種疲於奔命的感覺,「精靈」主要是起到一個動機、引導和激勵的作用(一些任務的前置條件是玩家擁有特定的精靈)。

比如說抓精靈的樂趣不在於「抓」本身(打一場簡單戰鬥就抓了),而是「找」。玩家有很多種不同渠道來獲得精靈所在位置的消息:去商店買特殊道具、偷聽路人說話,或者乾脆問NPC「你這精靈哪找的」?

這些消息也只能引導玩家到達一個模糊的區域裏,玩家還需要自己觀察和探索精靈在哪,它們不一定會都在路上閒逛,有的會躲在箱子或者下水道里,有的還涉及到一些任務、解謎和機關交互。

再比如說偶遇事件的設計,團隊也花了不少心思。玩家需要先解決它的問題,它可能正在抑鬱、想看花開、想喫蛋糕等等,玩家可以通過特定精靈的能力或者其他方式來滿足它們的需求。

同時由於精靈都是固定屬性,玩家只要抓一隻解鎖圖鑑即可,不需要像《寶可夢》或者其他捉寵遊戲那樣反覆刷取,所以大家不用擔心「抓精靈」這事做得太重,會讓人疲勞。

從本質上看,「抓精靈」這事對於玩家來說只是一次性的內容體驗。不過抓到精靈後,它給玩家帶來的體驗就變成長期的了。

因爲精靈既是遊戲的目的,也是玩遊戲的手段。

在遊戲中,精靈的定位遠遠不只是自走棋玩法中的棋子,而是玩家進行探索、解謎、玩耍等幾乎所有交互行爲的主體。

一些場景需要玩家操控精靈進行探索

每個精靈都自帶一種特殊能力,這些能力會直接作用於地圖探索:有人不開心了,你就幫他情緒振作;有道具藏在樹葉堆裏,你就用大風吹散;路旁的小草,可以用植物生長幫它快速變大。

還有飛行、騎行這樣提升跑圖效率的功能類能力。

這些能力如果單獨來看,可能只是「玩具」性質的東西,玩家只能用來嚐嚐鮮。但當和遊戲的核心目標勾掛時,它們就變成了「黑夜裏的火把」這樣的必要手段。

比如說有的任務關卡里,需要玩家帶上光精靈照亮一片漆黑的地道才能發現交互機關的位置;有的故事文案是古文,需要用祕文解讀才能看明白劇情是怎麼一回事。

並且這種能力(鑰匙)和謎題(鎖)並不一定是一一對應的關係,很多時候一把鑰匙可以開不同的鎖。

試玩中一個讓我印象深刻的例子,就是「甜蜜投擲」這個看上去有點搞笑的能力。它的效果是朝NPC臉上扔一坨蛋糕,在新手教程中,遊戲教玩家用它來滿足想喫甜品的NPC。

後來我逛街時,有事沒事就用這個能力砸NPC,但沒什麼特殊交互和影響,只是讓場面看起來有點滑稽,我心想也就這樣了。

不過,當我逛到一個閃光點附近想要撿垃圾時,被一個NPC叫住,他說這是他的,不准我拿。

我原本認爲這可能是需要推進別的任務來解鎖的收集點,就打算走了。但轉念一想,既然「甜蜜投擲」的效果是扔一個蛋糕到NPC頭上,那蛋糕是不是可以擋住他的視線?結果一試,還真成功了。

雖然這個交互點做得比較簡單,獎勵也一般,但這種探索成功的感覺給人的反饋很強——因爲我獲得了更大的想象空間,既然這個能力可以這樣玩,那是不是也意味別的能力也有別的玩法?

像一個精靈的能力是沉默/靜聲,這讓我很容易聯想到《博德之門3》中通過沉默術不讓NPC說話,從而跳過一些關鍵選擇的逃課玩法。

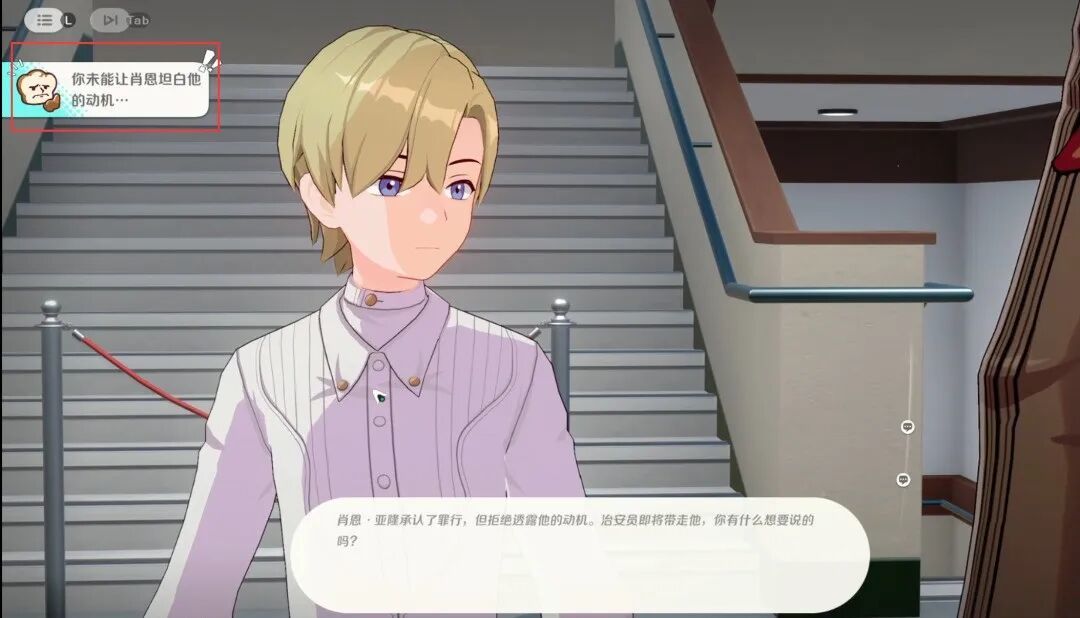

還有心靈感應這個能力,可以讓玩家跟NPC的對話中出現額外的選擇。不要小看它,遊戲裏的一些任務真做得挺重的,不僅流程長、對話多,還涉及到不少破案、解謎要素,玩家需要經過觀察、對話和推理,來找到線索。

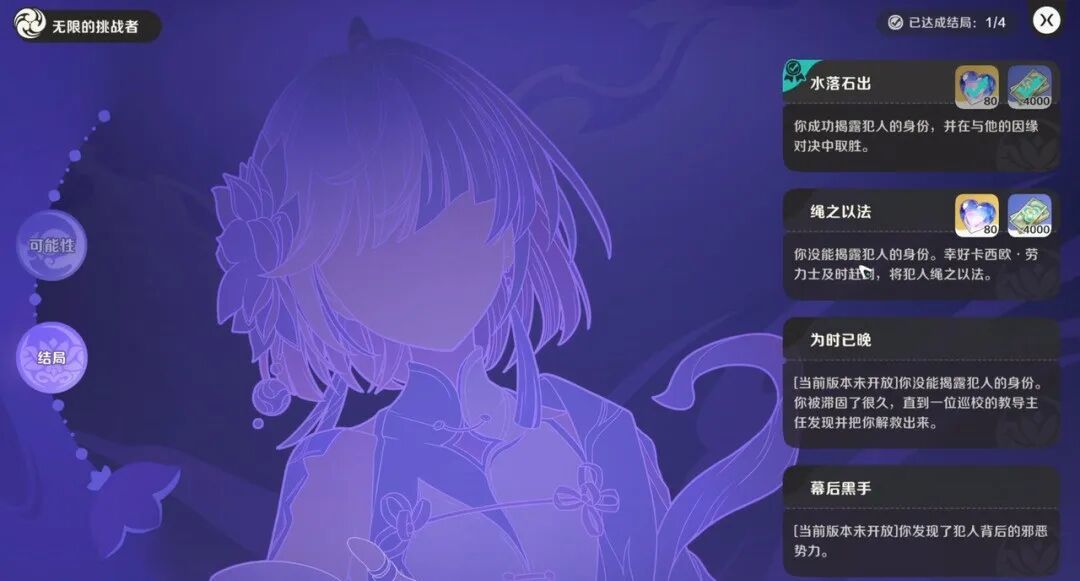

同時故事還會根據玩家的選擇導向多個不同的結局。當然,爲了能讓玩家體驗到不同的故事線,以及拿齊獎勵,遊戲也有劇情回溯的功能。

再加上《崩壞:因緣精靈》本就帶有「CRPG」的關鍵詞,未來在玩法自由度方面,我相信遊戲能做出有更多有意思的東西。

02

驗證的載體

好了,最讓我上頭的部分說完了。接下來講講對我來說可能有些平淡的部分:自走棋戰鬥。

作爲體驗循環的收口,玩家投入精力後的驗證,遊戲的戰鬥環節可說的新東西反而不多。畢竟自走棋玩法發展到今天,已經算是一個很成熟的模型框架了。而《崩壞:因緣精靈》又沒有在覈心玩法上做大改動,對局勝負還是看羈絆、看站位、看剋制關係,所以大面看起來不會有顯著的差異化。

當然,實際玩下來,還是能發現遊戲有着很多不一樣的地方。

最明顯的,就是「湊羈絆」這事已經在局外完成了,玩家自帶陣容進入戰鬥,沒有抽牌和三合一的概念。同時精靈的上陣數量、等級也和玩家等級掛鉤。所以很多時候這套自走棋玩法打起來給人的感覺,就和一些帶有站位策略要素的「放置卡牌」差不多。

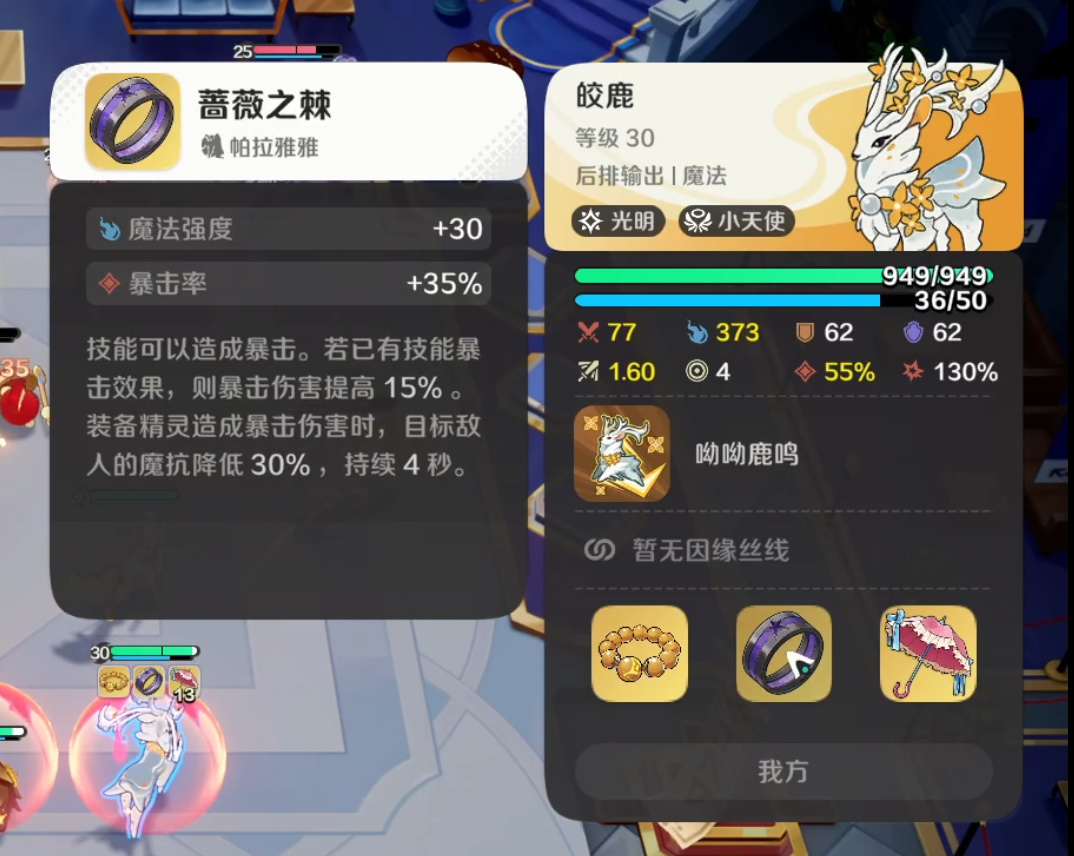

遊戲裏也有裝備的概念,不過是和角色綁定在一起的。遊戲裏有三個角色槽位(一個主角色和兩個副角色),每個角色自帶1個技能和1件裝備。戰鬥開始前,玩家可以隨意調換裝備到精靈身上,以及變更角色主次(只有主角色的技能可以生效)。

而角色的技能效果則通常和陣營相關,比如你走光明羈絆流派,就要帶上光明強化型英雄才能發揮體系的最大威力。一套完整陣容通常由1個核心BUFF、3個英雄、3件裝備、7~8只精靈構成。這套規則配合PVE關卡(陣容佈置和特殊buff),遊戲還是能玩出一些花兒。

遊戲其實也有需要局內運營,更像傳統自走棋的玩法模式:巔峯俱樂部。你可以把它理解成一種PVE排位賽,玩家需要從零開始一局局把段位打上去,如果輸了也會掉分。

單局的規則大家也很熟悉了,連戰數局,輸了扣一定血量,擊敗所有對手笑到最後。不過PVE關卡,肉鴿屬性更強,每關都是一種新的敵人配置。所以你也可以認爲它就是個爬塔模式,亦或是《寶可夢》的道館(會需要對戰不同的NPC)。

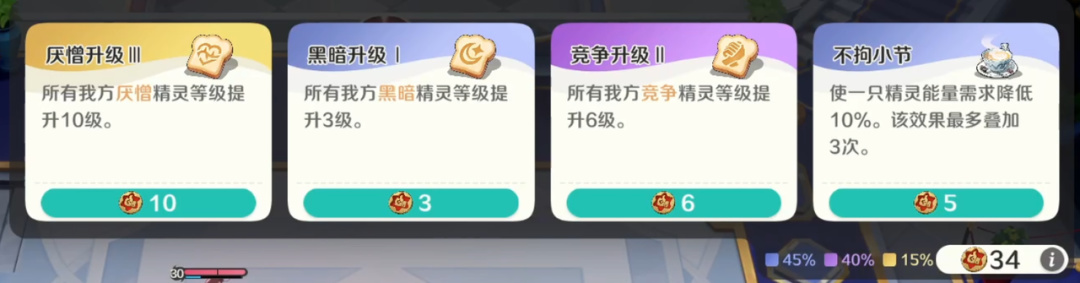

該模式局內運營的對象也不是精靈和英雄,而是各種各樣的BUFF。玩家通過錢來刷取心儀的BUFF,每堅持一定輪次就會升高稀有BUFF的刷新概率。

就我個人的試玩體驗來說,這個模式確實很「爬塔」,你前面可以憑藉一套湊齊的陣容一路碾壓,但越到後面就越需要你拿出對應的剋制陣容,或者拿到關鍵BUFF的好運氣,最後卡在某個段位上——這時就需要玩家迴歸日常,繼續積累了。

除開這個模式之外,遊戲還有別的戰鬥驗證環境,比如說米系玩家熟悉的「深淵」,也就是遊戲裏的「因緣月旦評」:一個週期性的高難挑戰關,會檢驗玩家BOX的深度(對應的屬性BUFF)和策略水平。

左上角的計時只是佔位,不用當真

整體看下來,遊戲的這套自走棋玩法屬於是無功無過,玩起來還是好玩的,但給人的新鮮度有限。

因爲遊戲目前只有PVE玩法,單論策略深度自然很難比肩PVP遊戲,不僅敵我陣容固定,玩家初期又只能湊齊一兩套陣容,所以對局體驗很容易重複和雷同。

玩到後面,我很多時候都在想能不能開倍速、開跳過,給我看一個結果就好——這已經是我玩放置卡牌時的心態了。

不過目前遊戲只是首測,目標用戶也不一定是重度策略用戶。團隊選擇成熟戰鬥方案,並做進一步輕度化的做法,也許正是項目的目標。

就像當年其實不少人曾吐槽過《崩壞:星穹鐵道》的回合制戰鬥過於基礎,但後來的成績證明,驗證環節本身並不剛需複雜度,重要的是能否對玩家的投入提供足夠好的反饋。

03

野心與未來

如果要說這次《崩壞:因緣精靈》試玩給我的最大感受,那就是項目組的野心是真大。

一是最基礎的堆量。初始城鎮地圖你別看着面積很小,但其實內容密度非常高,幾乎到了走兩步就可能觸發事件的地步。像我在剛剛開局的5分鐘裏,還處於新手教程階段時,就已經漏了一個事件分支。

這種內容密度很大程度上要歸功於遊戲「精靈生態」的構建。因爲它既提供了玩家可消費的內容,也給玩家的各類交互行爲提供了足夠的反饋獎勵——這種獎勵不一定是數值或者遊戲貨幣,也可能是情緒價值。

就像你在路邊看到小孩被長腳精靈逗笑,情侶精靈當街撒狗糧,亦或是非法擺攤的奶牛盒被法官精靈給攆走的時候,雖然沒有得到任何實質性的獎勵,但總是忍不住會心一笑。

爲了體現出「精靈生態」的豐富性,團隊在首測階段提供了66種精靈。

每個精靈都有着獨特的生態定位和美術表達,或可愛或帥氣,或厭光或嗜辣,相比角色我覺得團隊花了更多精力在精靈身上,不管是數量還是內容維度都要多於角色。

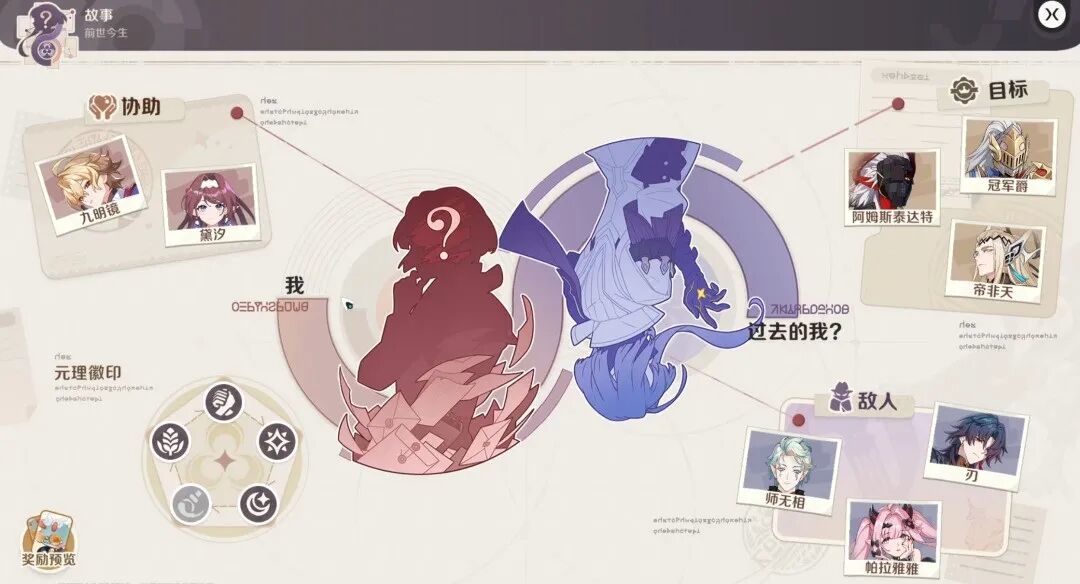

而遊戲堆量的另一個點就在於劇情故事。我沒想到一個看起來如此輕度的題材背景,團隊還會花很多功夫在世界觀和敘事的鋪陳上,把目標和人物關係以一種更加清晰的形式展示了出來。包括一些故事的厚重程度,我覺得可能也超出了「12+」的水平。

《崩壞:因緣精靈》的野心還不止於此。你看,遊戲裏有不少以精靈爲主體的派對休閒玩法。

自走棋也有多種形態的小遊戲:足球、塔防......

這些遊戲本身做得很簡單,但卻展現出了《崩壞:因緣精靈》做UGC、社交的可能性。這些玩法都非常適合多人聯機,或者開放編輯器平臺化,而精靈本身也是很好的溝通橋樑——大概的場景,就像小區裏兩個柯基主人見面一樣。

不過在放眼未來的可能性之前,《崩壞:因緣精靈》還得先解決當下的挑戰:長線和商業化。

先說長線。如上文所說,精靈養成做得非常淺,不存在類似「聖遺物」這樣需要反覆刷取的東西,玩家在完成圖鑑後就只剩下戰鬥追求。而PVE自走棋的新鮮感消耗速度又非常快,一旦內容被消耗殆盡,玩家的長線動力就難以維繫。

同時在高強度戰鬥中,目前遊戲的數值平衡離公平競技還有一定距離,如果未來要推出PVP模式來維持長線,將會是個更大的難題。畢竟米哈遊沒有太多這方面的經驗。

如果最後遊戲的長線循環變成新版本推新主線、新小遊戲、新精靈、新角色、新體系,然後定製週期深淵驗證,那其實又走回米哈遊的老路了。

並且這條老路可能還不適合《崩壞:因緣精靈》,因爲它的賣點和內容的聯繫過於緊密。

這次首測遊戲雖然沒有開放商業化系統,但一些玩法給的元理寶石(類似原石)可以用於商城直購精靈、角色和皮膚。不難猜測,這個元理寶石應該就是日後玩家的充值貨幣。

目前我體驗下來,各個渠道送的寶石很多,基本可以買全精靈和角色。但這套經濟循環系統顯然並非最終版本,後面可能會發生變化。所以我也不能確定後面會不會出現限定卡池,目前可兌換的都屬於常駐的情況。

但根據這個商城,我們可以知道精靈、角色、皮膚這三樣東西,算是遊戲目前最核心的可售賣資產。而這三樣如果接入商業化,屬於是各有各的難處。

比如說精靈作爲遊戲最重要的主體,如果開放商業化,會影響到整個遊戲循環的體驗,玩家的目標和動機都會發生變化,並且自走棋戰鬥主打羈絆體系和關鍵棋子的特點,也不太能用一個版本兩個卡池兩個精靈的方式來覆蓋。

但角色對於戰局的影響力又不夠,出場機會也遠沒有精靈豐富,玩家的付費動力可能不足。

那如果走大DAU賣皮膚的路線呢?《崩壞:因緣精靈》確實有擴大受衆和破圈的潛力,但大DAU模式的難點不僅僅是短時間的峯值,更在於長線規模的平穩。目前來看,遊戲的長線有太多不可控的因素,PVP競技不好做,UGC平臺要做大又需要很多時間和前提。

04

新的「輪子」

當然,作爲首測,《崩壞:因緣精靈》的核心循環已經做得很好了,也展現出了不少讓人驚喜和意外的新鮮點——挑戰「祖宗之法」總是大家喜聞樂見的。

只是違背「祖宗之法」也勢必會帶來更多的挑戰,這意味着你不能再簡單複用曾經讓團隊獲得過成功的「輪子」了,得自己重新再造一個。

比如說米哈遊長久以來圍繞「售賣角色」的一系列商法,在《崩壞:因緣精靈》這就失效了。雖然遊戲裏還是有角色,但顯然已經不是重點。你看遊戲官號原本的角色PV位置,現在都是在展示精靈。

再往深了推,《崩壞:因緣精靈》其實並沒有顛覆二次元遊戲的底層循環:消費內容——積累資源——獲取角色,但它在每個環節都拆出了多條路線,讓玩家擁有更多的選擇,遊戲體驗也變得更加均勻。

以往很多二遊,玩家在遊戲中的所有動作,完成的每一個小遊戲、高難挑戰、探索都只是獲得「抽卡資源」手段,簡單來說就是「挖礦」。以此來獲得二次元最核心、最根本的東西:角色。

而角色意味着一系列承諾:強度、配隊策略樂趣、人設和故事、情感鏈接……所以很多時候,二遊的世界觀、劇情故事、玩法都只是用來賣角色的包裝。

《崩壞:因緣精靈》的巧妙之處就在於,它把玩家的陣容強度拆得更細,因此單個精靈的獲取成本可以變得更低,團隊在這個環節上的可操作空間也變得更大。

像之前二遊的所有價值都在角色上,因此高質量角色一定不能隨便送,但《崩壞:因緣精靈》可以。因爲遊戲的核心體驗並非是集中的點到點,而是一條連貫的體驗線。

並且從功利的角度來說,精靈作爲10分之1個角色(如果我們把一個體系視作爲一個角色的話),拿來當玩家的探索獎勵,顯然吸引力要比常規二遊送抽卡資源大的多。

但這樣的難點就在於內容的消耗和產出速度的配比了,畢竟投放一個精靈的成本也顯然比投放一批抽卡資源的成本要大得多。

目前遊戲拿出的探索方向是靠「精靈生態」的互相影響與作用,來試圖製造出「湧現式」的遊戲體驗——給玩家足夠多的鑰匙和鎖,一把鑰匙可以開多個鎖,同時鎖也可以成爲鑰匙。

這當然不會是件容易事,光是想想這裏面的坑點就讓人頭大了。但新輪子就是這樣難造,做得太容易只說明輪子還不夠新。而新輪子一旦造好,我相信《崩壞:因緣精靈》可以跑得更遠。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com