當時不光是爲了玩具

還是爲了買裏面的碟片看劇情啊

小時候爲了買碟片而順便買到個玩具的應該不止我一個吧

刷着刷到了【00後都應該看過的特攝】

不過居然有好多沒提到但我覺得童年必看的。

比如《幻星神》《終極三國》《魔彈戰記》

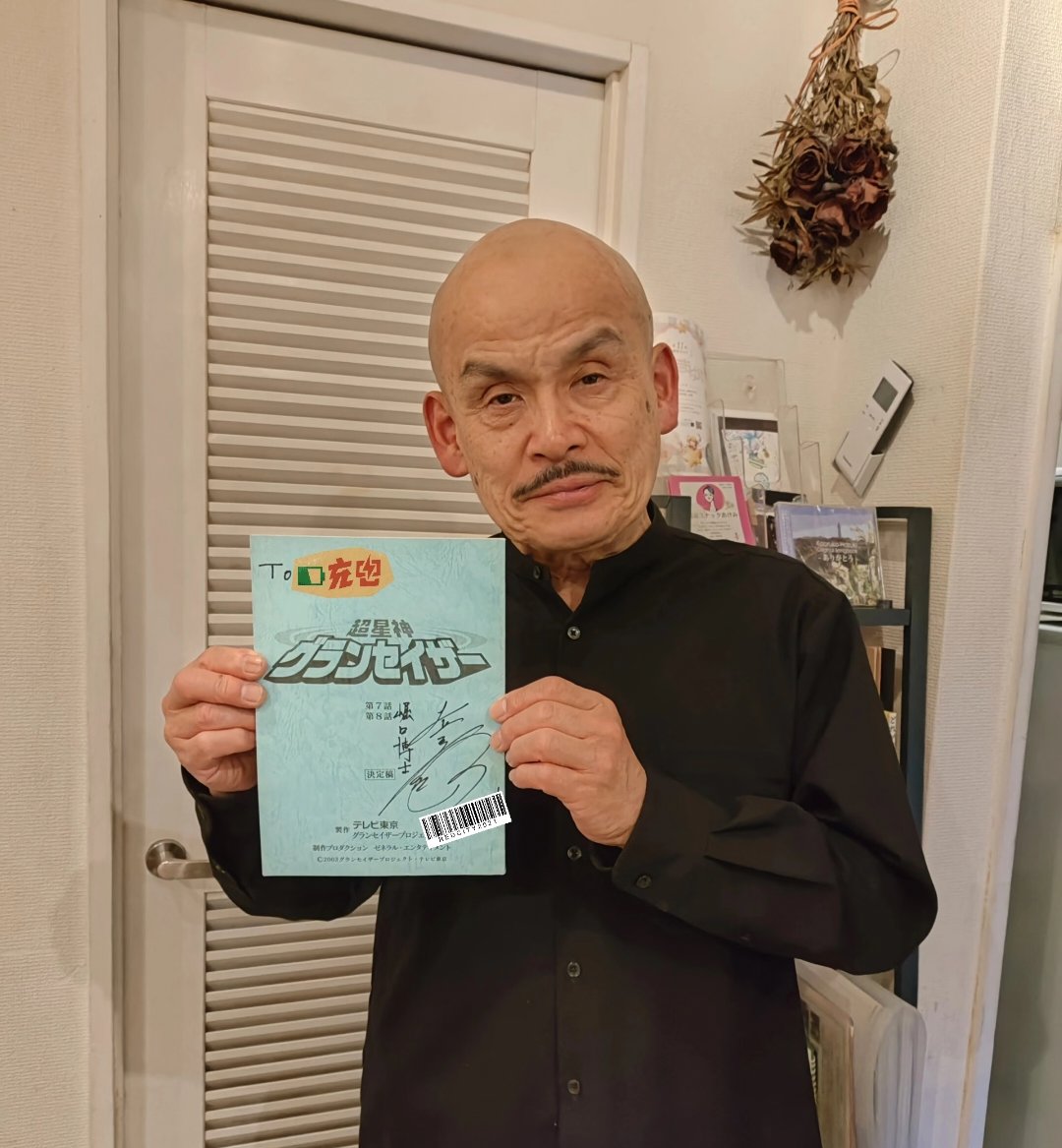

今天來先說說超星神

2003年開播的《超星神》(又名《格蘭賽沙》)一定是許多人的回憶殺。

這部由東京電視臺、東寶、科樂美聯手打造的51集作品,製作超精良,配樂音效這塊獨一份!

製作團隊從一開始就沒打算做一部簡單的戰鬥劇。他們盯着“超古代文明”和“外星威脅”這兩個科幻迷最愛的設定,卻沒忘了在裏面裝進普通人能共鳴的“成長”與“守護”——畢竟,誰小時候沒幻想過自己能像英雄一樣,護住想護的人?爲了讓這份幻想更貼人心,團隊還把當時超火的“星座”文化融進角色設定,看着和自己星座對應的“格蘭賽沙”戰鬥,彷彿自己也成了故事裏的一員。

特別是看着自己的星座上去總覺得自己“獅子武裝”更厲害點。

一、不拼名氣,只找“對的人”

一部劇的靈魂,往往藏在演員的眼神裏。《超星神》的選角故事,比劇情本身更像“追夢記”。

主角“弓道天馬”(火之種族)的選角曾卡了很久。這個角色既要在戰鬥時眼裏有光,也要在流露真情時讓人心疼,製作方一開始想找知名演員,卻發現“大牌”的氣場和角色的“少年感”總差着點意思。最後他們大膽拍板:用新人!經過幾個月的特訓,那個會爲同伴拼盡全力、也會露出脆弱一面的弓道天馬,就這樣走進了觀衆心裏——原來英雄不一定是完美的,帶着青澀才更真實。

“傳通院洸”(風之種族)的選角則像一場“雙向奔赴”。這個角色需要“冷靜如風”,戰鬥時靠智慧取勝,製作方試了好幾位演員,直到遇到那位既有演技、又有武術基礎的演員。他握着武器思考戰術的樣子,讓觀衆相信:真正的強大,從來不是隻會硬碰硬。

好的作品,永遠在和觀衆“共情。

一開始,“格蘭賽沙”的設定偏“戰鬥機器”,眼裏只有勝負。但製作方發現,觀衆更想看到英雄“下班”的樣子——他們會不會累?會不會爲友情糾結?於是團隊果斷調整,給角色加了很多“小情緒”:打贏怪獸後會和同伴擊掌慶祝,遇到挫折時會躲起來偷偷難過。還有被揍的衣服都破爛了,之前被揍的多難受,呼喚機甲就有多爽

《超星神》算得上是一部被 後半程拖累的特攝遺珠

《超星神》之所以能成爲許多人的童年記憶核心在於:

作爲主線明確的特攝番,《超星神》的劇情卻像未寫大綱般鬆散。篇章間銜接生硬,小龍人篇、洛基亞篇、馬爾納夫篇的主線推進中,穿插了大量與核心劇情無關的單元故事,且角色戲份分配極不均衡。

更可惜的是,劇情未能深挖主題。明明多個單元集可延伸至“生命”這一深刻命題,卻始終淺嘗輒止;

對比《蓋亞奧特曼》在支線中仍不忘緊扣“環保”主線,《超星神》的格蘭賽沙團隊幾乎沒有類似的主題呼應,導致主線常“唐突展開”,削弱了故事的連貫性與深度。

唯一的亮點是部分單元回,如天馬的感情線篇章、30集後的部分單元故事,憑藉紮實的敘事帶來了不錯的觀感,成爲支撐觀衆追至第三篇章的動力。

二、角色塑造:重心失衡,配角淪爲“背景板”

劇中角色數量過多,且塑造嚴重失衡。戲份幾乎集中在風火部落,土之部落僅有零星刻畫,水之部落更是“出場即落幕”——角色登場後未及塑造便邊緣化。

編劇未能讓角色塑造與劇情發展相匹配:明明部分涉及“戰爭問題”的單元集,可側面刻畫水之部落隊長的性格與立場,卻錯失機會,最終讓大量角色淪爲“工具人”,不僅浪費了人設潛力,也讓“角色過多”從優勢變成了拖累劇情的劣勢。

三、打戲設計:強弱分化,拉低整體質感

打戲分配受角色塑造影響,呈現明顯的“兩極分化”。風火土三部落隊長作爲團隊強者,打戲設計用心;人氣角色洛基亞與天馬的“宿敵之戰”更是劇集高光。

但戰力較弱的角色(如雙魚、處女)的打戲卻敷衍潦草,不僅自身動作設計隨意,連對戰的敵役打戲也顯得“應付了事”。即便要突出她們“不會戰鬥的普通人”屬性,也無需讓雙方都呈現“隨意被推翻”的狀態——這既顯得角色裝甲毫無價值,也讓敵役形象大幅“掉價”,拉低了打戲的整體觀賞性。

四、爭議與思考:主旨背後的現實映射

戰爭的適可而止”與“對生命的保護”,常被觀衆代入現實立場:面對侵略與傷害,是徹底消滅對方,還是僅針對主導者,放過被裹挾的平民、反對侵略的個體與未建立價值觀的幼童?

“把朋友搞得多多的,敵人搞得少少的”

剝離“敵人”身份中的非主觀惡意部分,尊重每個獨立生命的價值,或許纔是“適可而止”的深層含義,也是作品留給觀衆超越劇情本身的珍貴啓示。

如需進一步探討《超星神》的劇情、角色或背後的特攝文化,歡迎隨時交流!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com