在漫長的血緣公害訴訟中,受害者一直被迫承擔對受害因果關係的舉證義務,卻往往在“養育之恩”面前無從辯駁。

於是,這類受害者同時扮演着患者的角色——他們極力證明自己血統的“正當性”,對親人不夠誠懇的“好意”抱有不切實際的濾鏡,甚至在痛苦的根源下不斷美化施暴者的動機。

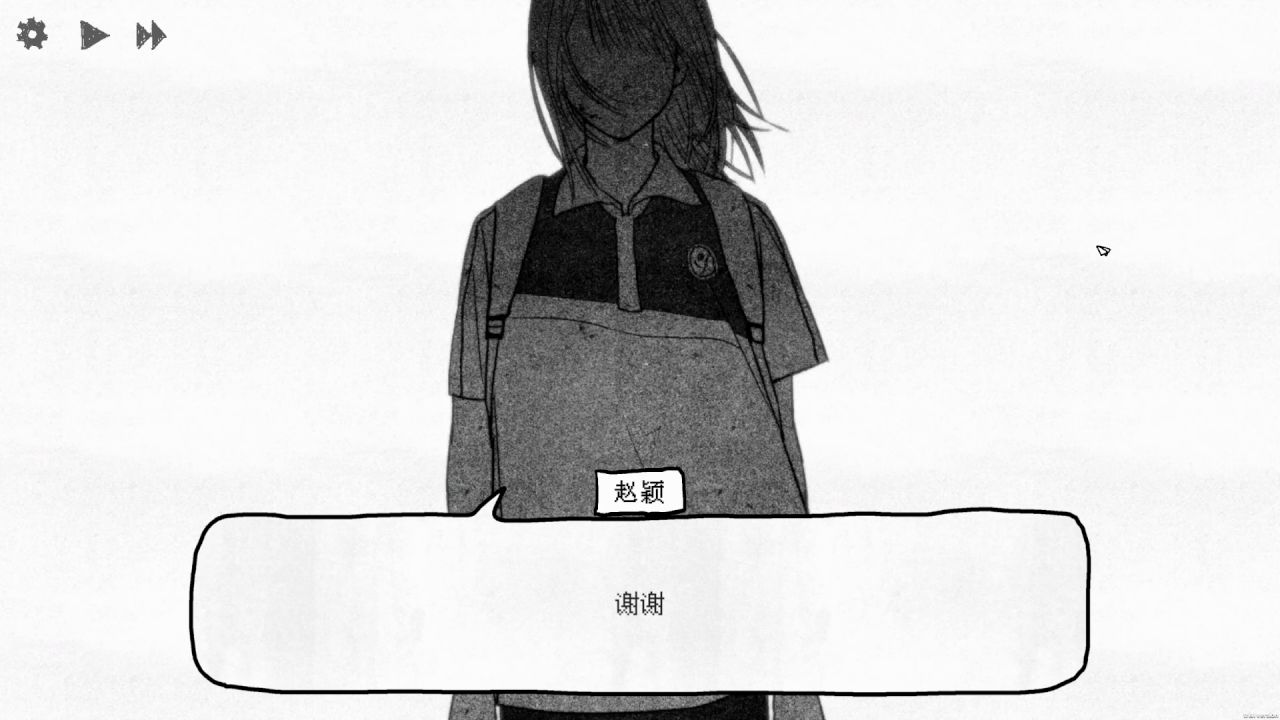

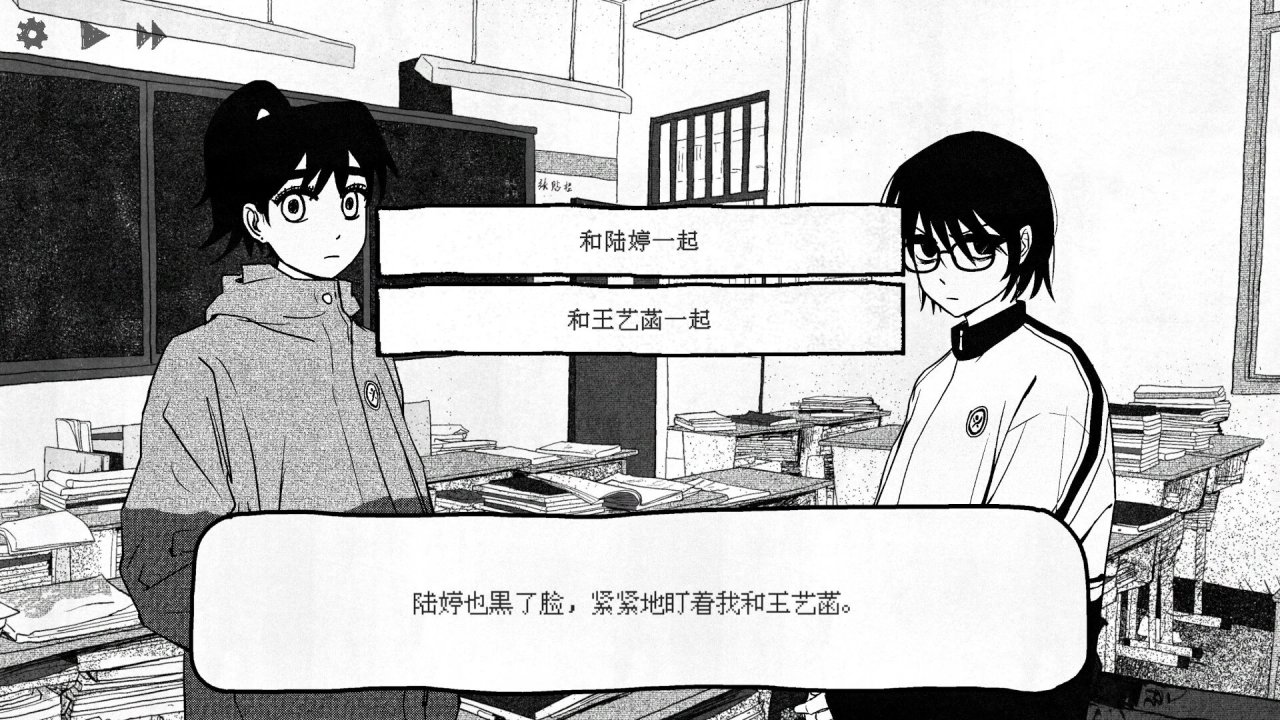

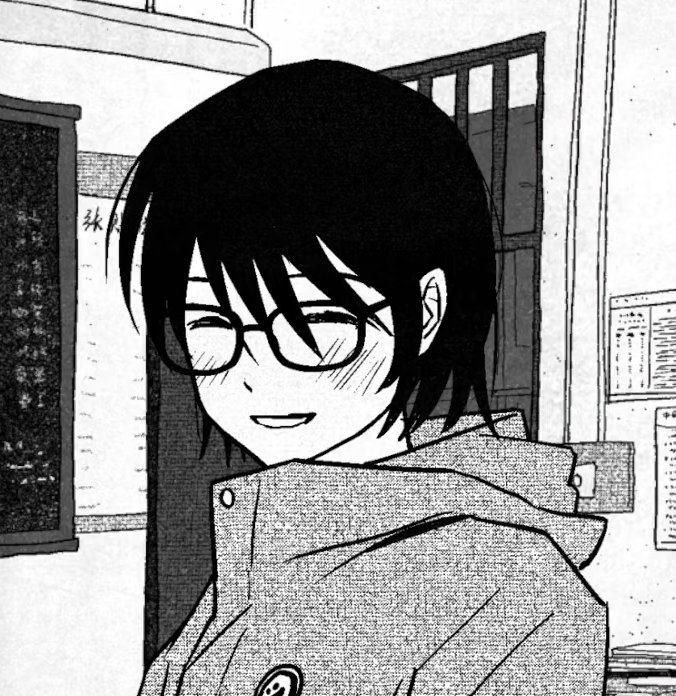

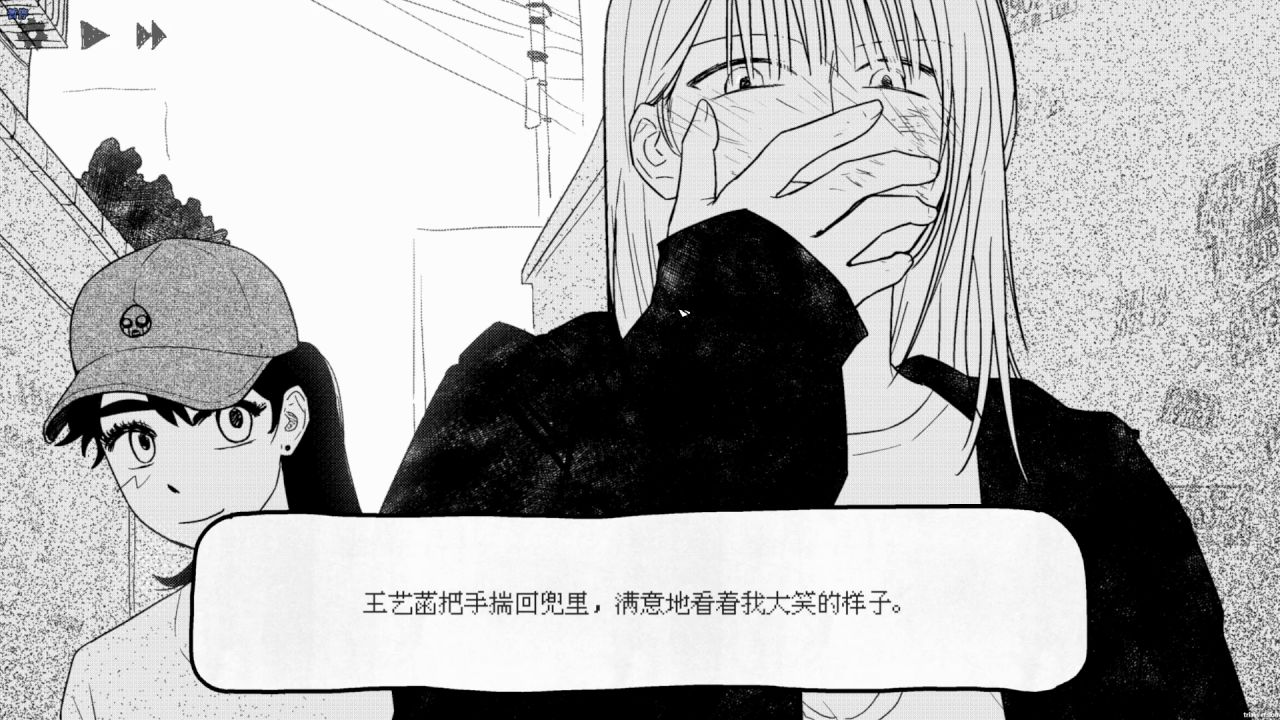

這類東南亞家庭詛咒的題材,在電影、小說等載體中已屢見不鮮,而《紙房子》算得上是少見的遊戲藝術。它的角色臺詞設計細膩且地道,場景立繪剋制而冷酷,幾乎沒有濫竽充數的內容。

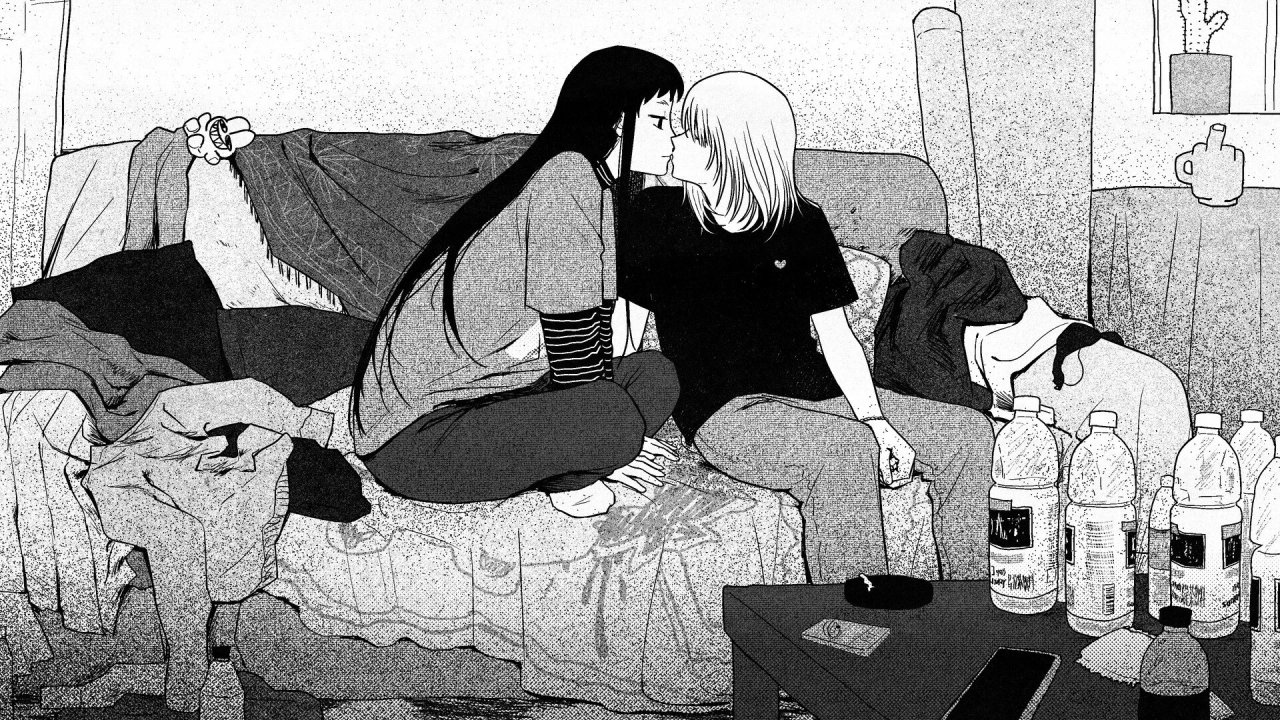

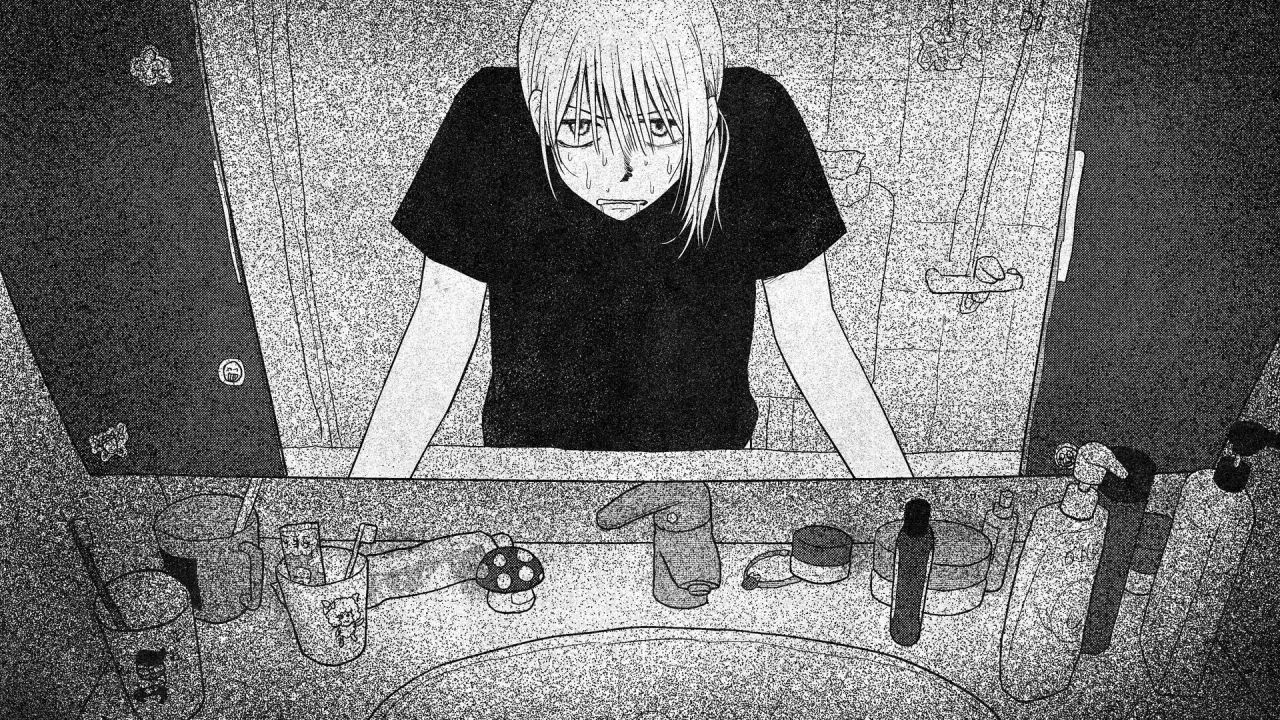

從視覺與聽覺風格上看,遊戲刻意營造了一種爛到發黴的氤氳小城氛圍——垂頭喪氣的人們個個一副臨近入土的模樣;草率的眉目與冷血的氣色,威懾得太陽遲遲不敢露面。

樹木紛紛弓腰駝背,草花時刻顫顫巍巍;水泥砌好的牆留下邋遢的口水印,鋼筋搭成的屋頂被烏鴉的哼叫啄得奄奄一息。

場外,幾個低沉的曲調死氣沉沉地重複着,規律到令人心裏發毛。純手繪風格無疑放大了觀感上的頹廢,配合這了無生趣的旋律,總有種冬天入侵夏日的不適感。

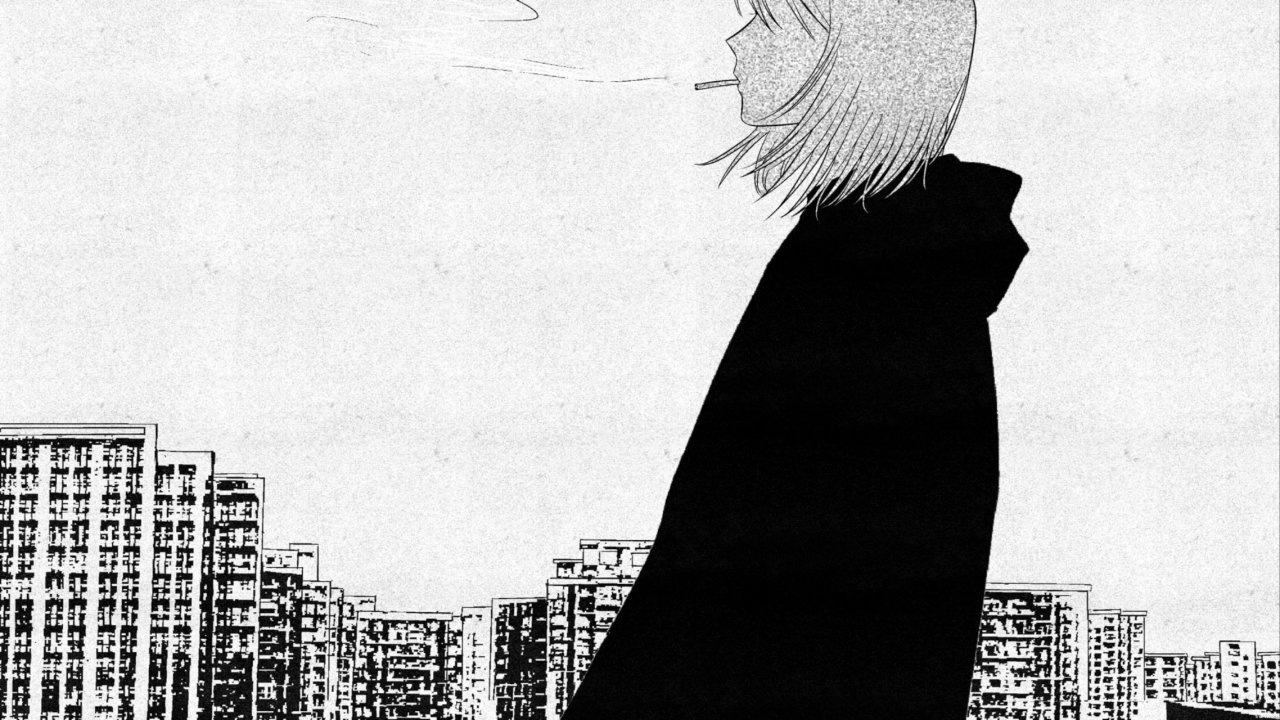

明明正值最好的年華,是努努力就能改變人生的關鍵階段,《紙房子》的氛圍卻已是風燭殘年——沒有拼搏的動力,更無青春的色彩,反倒是那一點菸灰,提前宣告了人的異化。

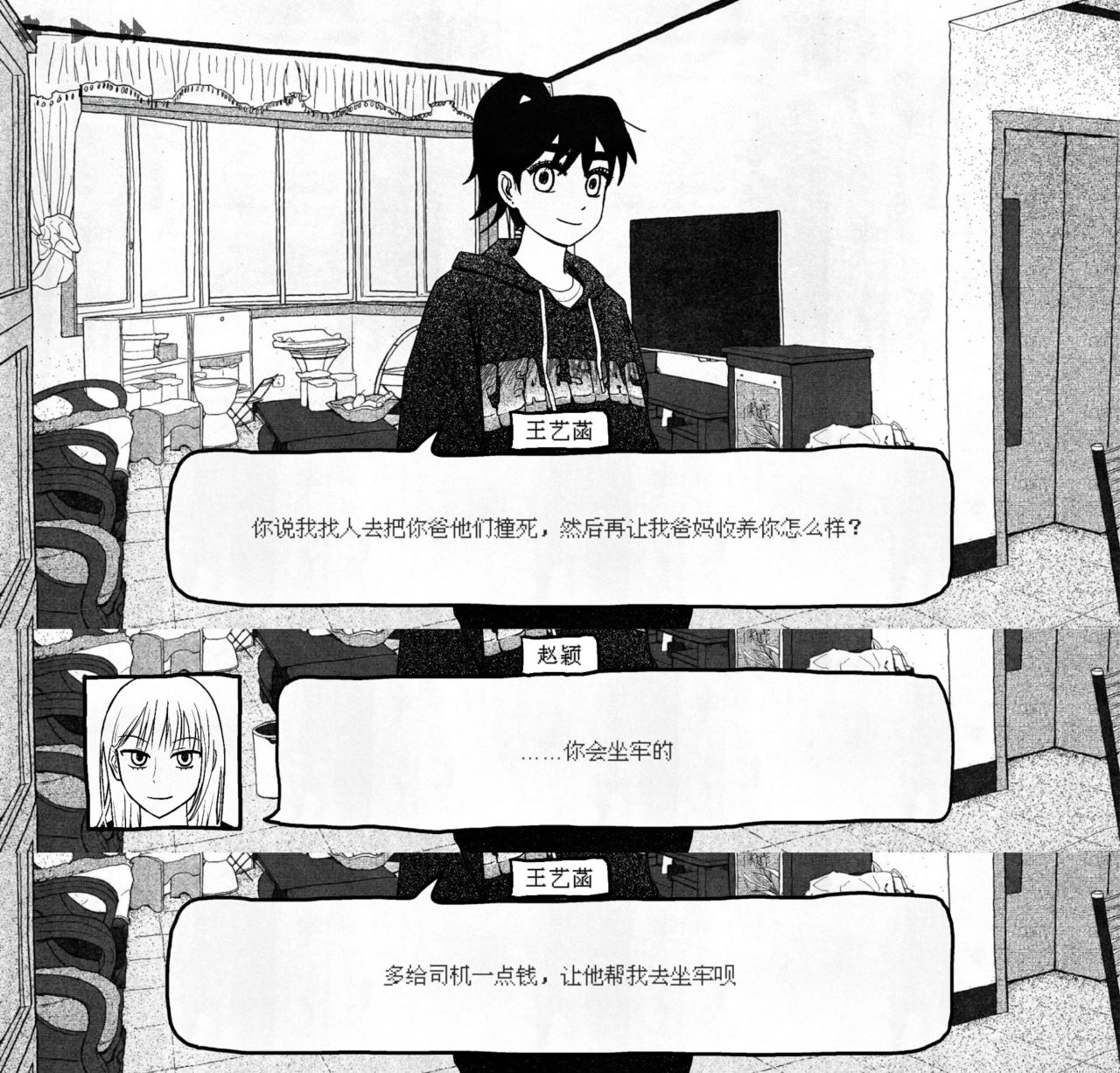

按最早的那批專有名詞來定義,故事裏多數角色都是“太妹”,整日靠侮辱性詞彙裝點自己匱乏的詞彙量,生活裏也不夠檢點,完全沒有年輕人該有的精氣神。

悲哀的是,這正是兩代人之間巨大鴻溝的體現——老年人眼中的年輕人,與年輕人眼中的自己,早已天翻地覆。只有那些黯然神傷的人,纔會支持與自己遭遇相似的作品。而那些東南亞家庭慣有的畸形關係,依然得不到實質性的改善。

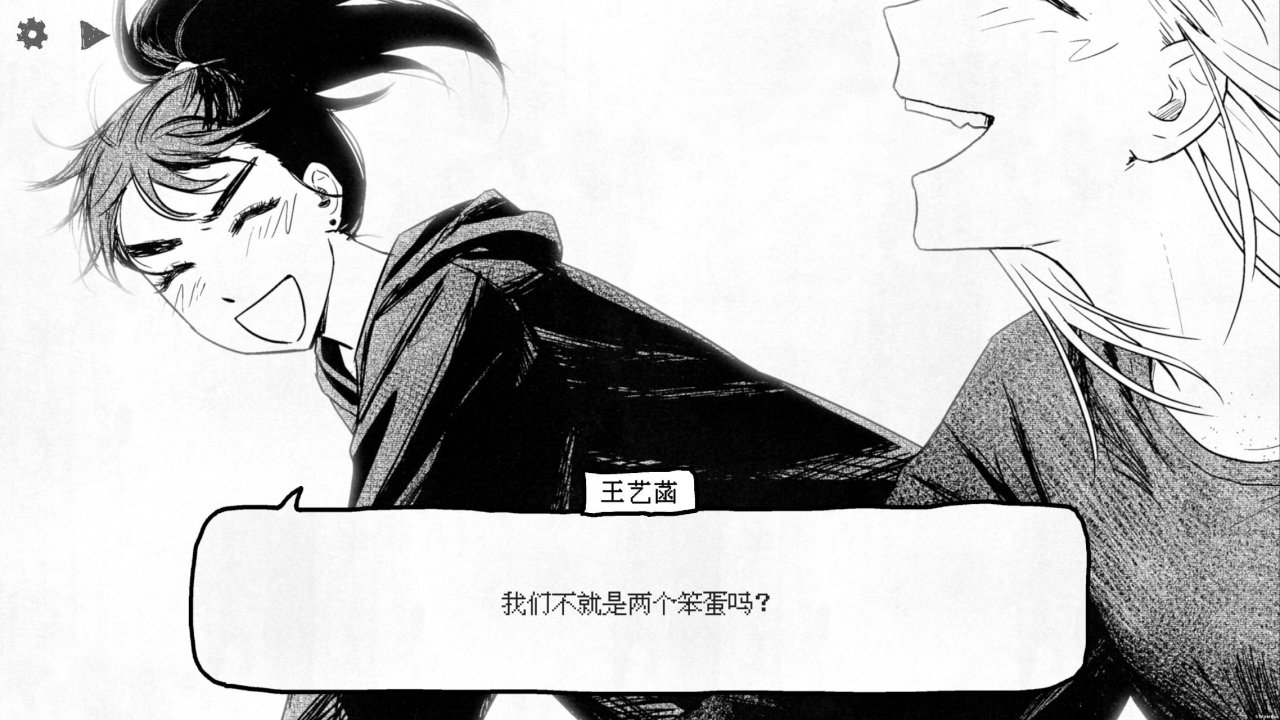

年輕人抽菸,多數是爲了耍酷,少數源於經歷。我們看王家衛鏡頭下的男女抽菸,那是爲了表現“故事感”——彈煙的次數越多、菸圈飄得越遠,就說明這個人的經歷有多曲折。

但如果抽菸的是在校學生,意義就大不相同了——一個涉世未深的小孩,能有什麼波瀾壯闊的遭遇?難不成那點課本還能把人讀抑鬱了?

換句話說,問題不在於香菸本身的傷害或氣質,而在於抽菸的人是否具備“故事感”的資格。

於是,《紙房子》裏大量的抽菸橋段,會讓人產生一種疏離感——一方面,它描繪的青春並非你的青春,你的青春沒有那麼多傷痛文學;另一方面,它又在闡述同樣的主題,令人感到窒息與詫異。

“未成年真的不配有苦衷嗎?”

作者正是在打破這一層偏見——通過“煙”的象徵意義與角色行爲之間的衝突,逼迫玩家對主人公的“故事感”產生好奇。

“一個和我如此相似的人,怎麼就變得鬱鬱寡歡了?”

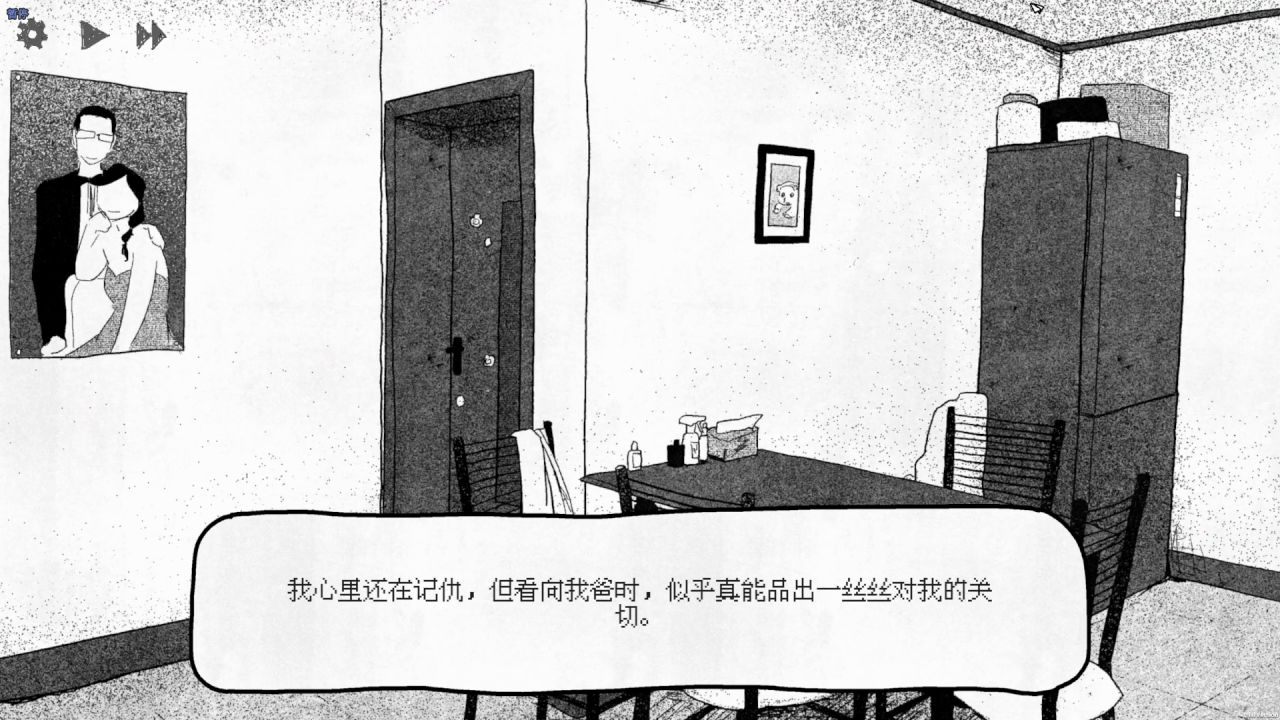

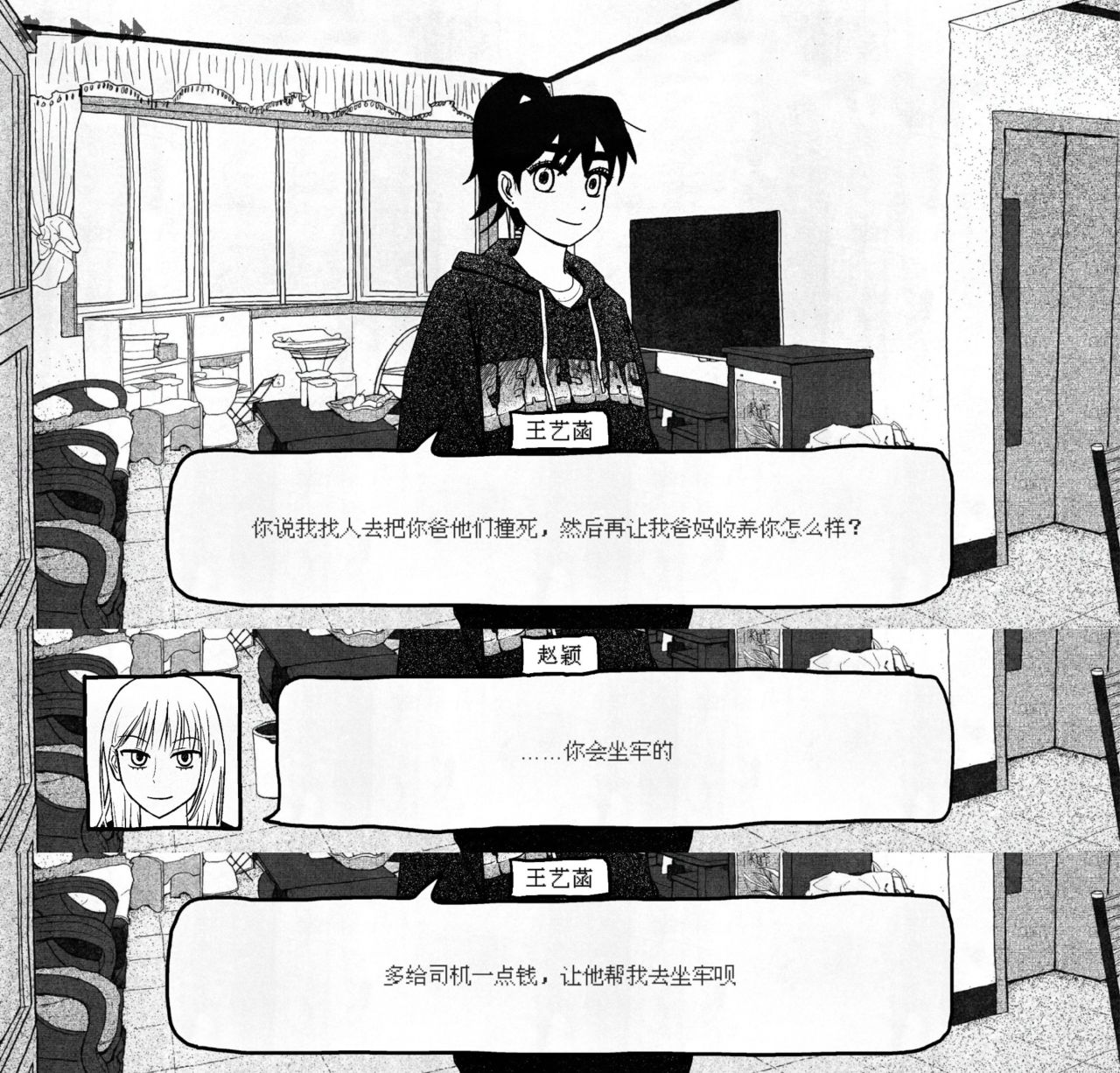

隨着劇情推進,我們瞭解到,原來女主的原生家庭堪稱災難——她有一個擅長拳打腳踢的父親,一個自私自利的後媽,甚至還有個無理取鬧的妹妹,凡事都得讓着她。這便是第一層苦難:

四分五裂的家庭關係 + 窮困潦倒的經濟狀況 = 人格補全的徹底失敗

現在,那菸圈總算飄出去了一點,讓人稍微能理解,爲何那菸絲的弧度如此怪異。

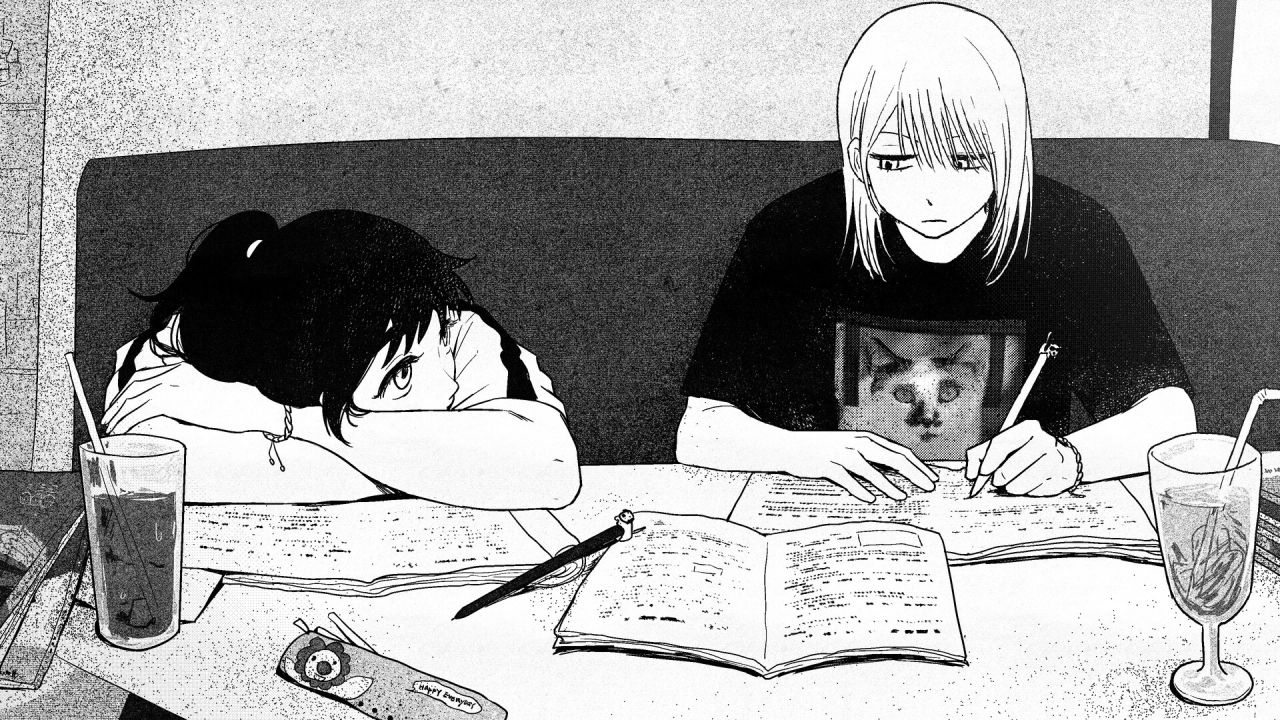

緊接着,遊戲又告訴你,她最要好的朋友是個資產階級的千金,遲早要從這鳥不拉屎的地方搬走,去美利堅合衆國接受精英教育。這便是第二層苦難:

精神支柱的崩塌——往後,你只能獨自泡在發黴的街機廳裏打《街霸》了。

普通人經歷其中任意一種苦難,都算天崩開局。

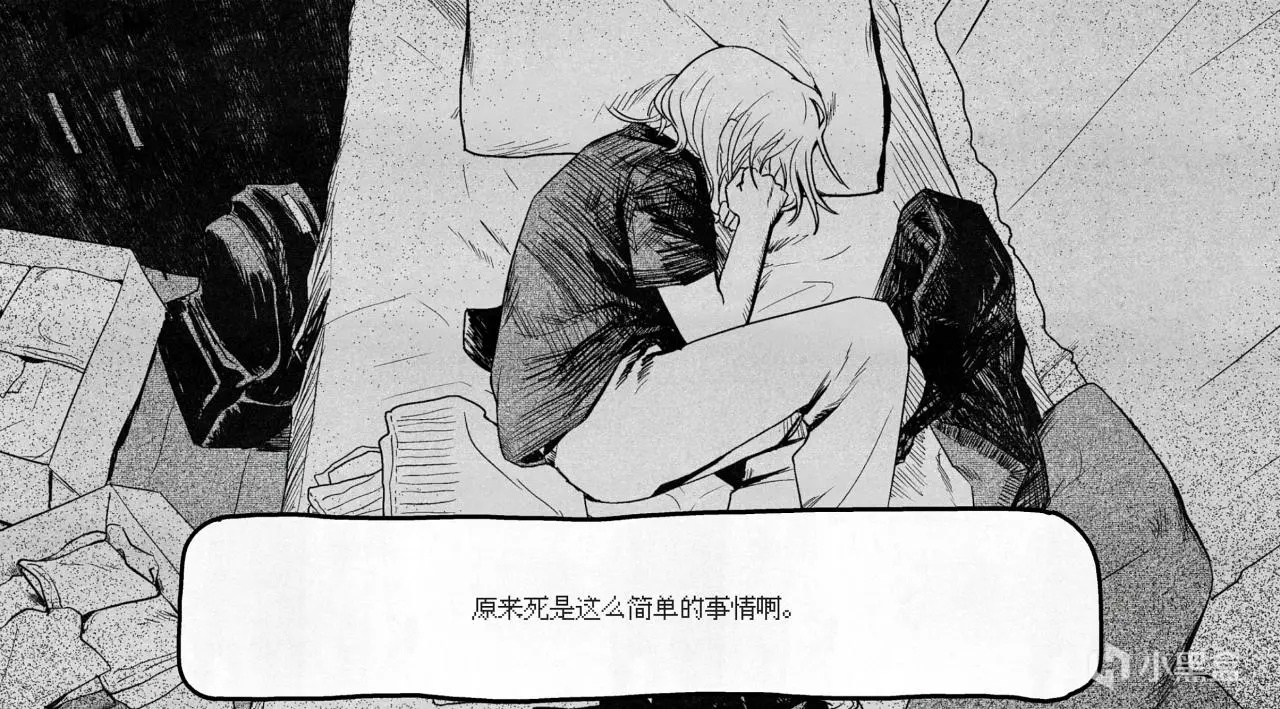

然而,主角的厄卻運遠還未結束——她遇上了“社會姐”和“普信男”,遭受校園霸凌。種種壓力疊加,逼得她只能仰仗成年人的消遣方式(比如抽菸)來麻痹自己。

但請注意,女主依然是個孩子。和你一樣是個喜歡打遊戲的玩家,既做不到狠心斷絕家庭關係,也沒能力妥善處理人際矛盾。

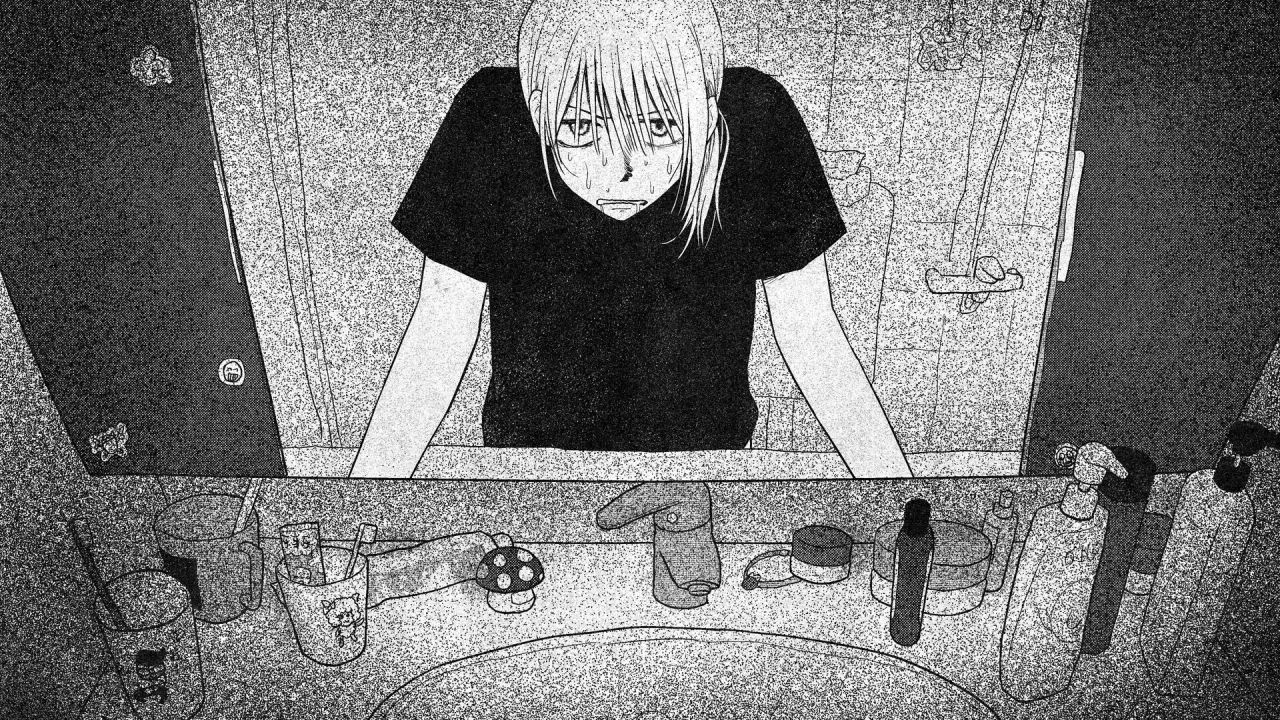

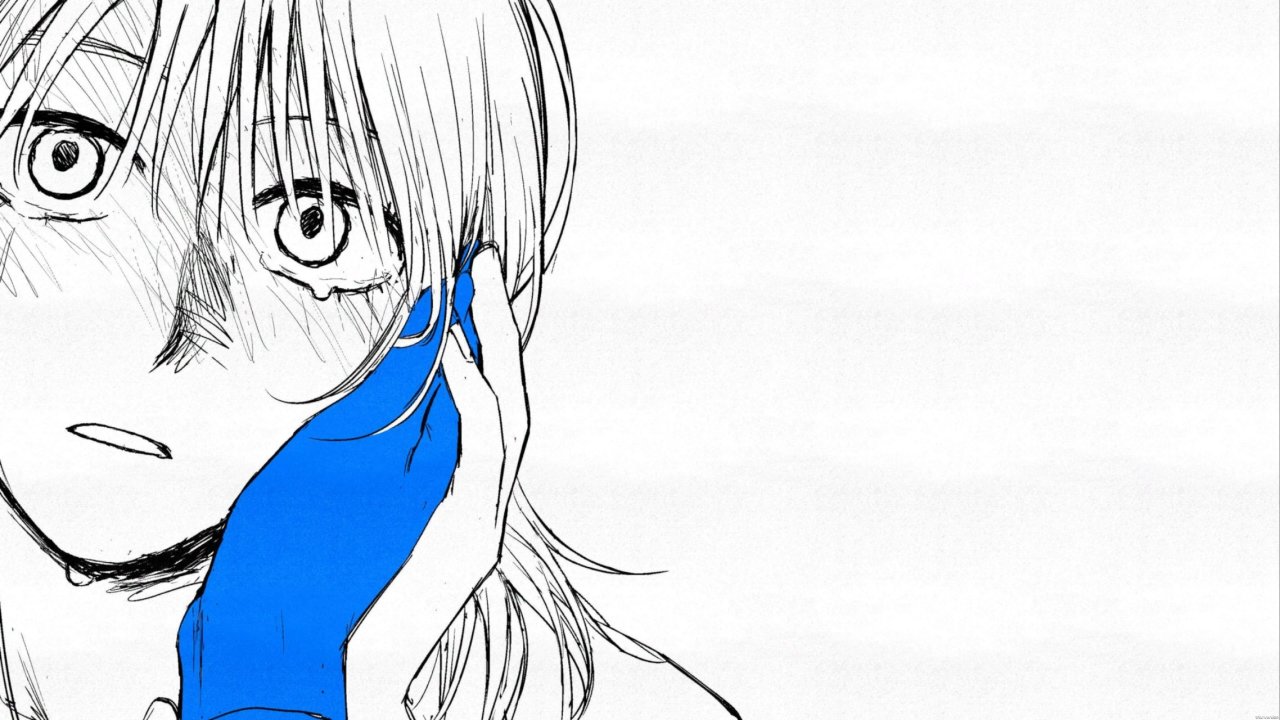

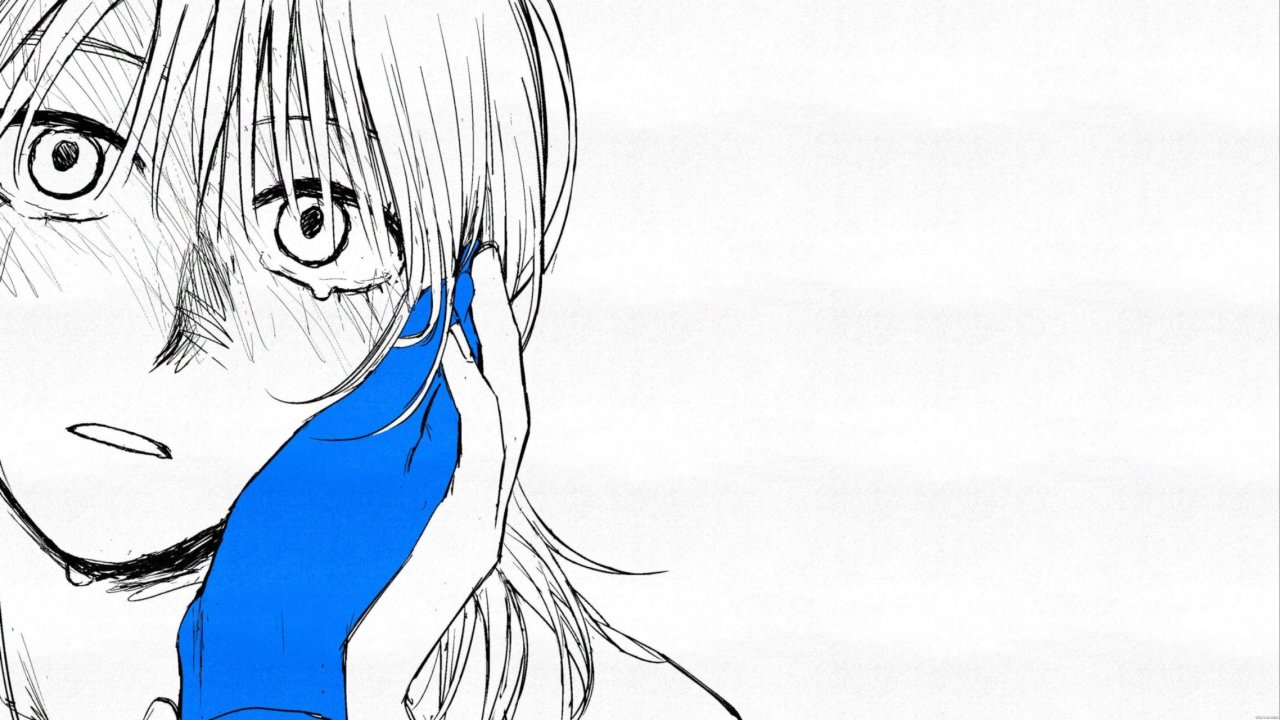

我們能在她那張稚嫩的臉上同時看到兩個靈魂——

一副深不可測、面如死灰、萎靡不振;

另一副活潑開朗、情感充沛、天真幼稚。

這兩幅靈魂時常因意見不合爭奪身體的控制權——沙啞的“大人聲”在耳邊低語:“你爲這個家做得夠多了,不欠任何人。”而稚嫩的“孩子氣”又不合時宜地冒出來,用與生俱來的共情力,讓你瞬間回想起與施暴者之間那些虛假的美好點滴。

孩子的“故事感”往往更加晦暗複雜——在一個本不需負責的年紀,提前經歷了社會的毒打,卻又沒有足夠的權利和理性去解決問題。這是世界最大的不公。

對多數人而言,青春只需遭遇上述任意一種苦難,便足以心力交瘁。但現實是,中國社會里,那些幸運的孩子總能完美規避苦難,而另一部分可憐蟲則被迫承擔加倍的不幸——上帝分配苦難時,從來不看身份。

以我個人經歷爲例,我的家庭也曾衆叛親離、分崩離析。兒時,家裏有股詭異的“魔力”,總能讓我爸媽在爭吵後突然和好,對我笑臉相迎。直到某天,冰箱裏的食物開始變質,傢俱的裝潢逐漸褪色——那股“魔力”便猛地消失了。

我和女主一樣,曾把精神支柱寄託在好友身上,天真地以爲友誼能天長地久。然而,血緣的力量終究碾壓一切,人的意志總會隨社會變遷而扭曲。

十年過去,烏魯木齊勉強從四線擠進三線,又因種種事件永遠停留在了“三線”。他們走了,去了更繁榮的城市。我時而痛恨故鄉的停滯,更怨恨自己缺乏出走的勇氣。

太遠了……實在太遠了。

當遊戲裏女主因階級差異與好友產生隔閡時,我只覺心臟被擰成一團,卻流不出眼淚——我的身體早已僅剩一副靈魂,殘忍剝奪了我哭泣的權利。我的情感像被擠乾的海綿,終於印證了時間的殘酷代價……

但《紙房子》裏的她還只是個孩子啊!她的心不該是紙糊的! 她本該在操場上肆意奔跑,甩幹淚水!她理應在春節時感到幸福,而非早早厭惡團圓!她的手中該是紙筆,而非菸斗!

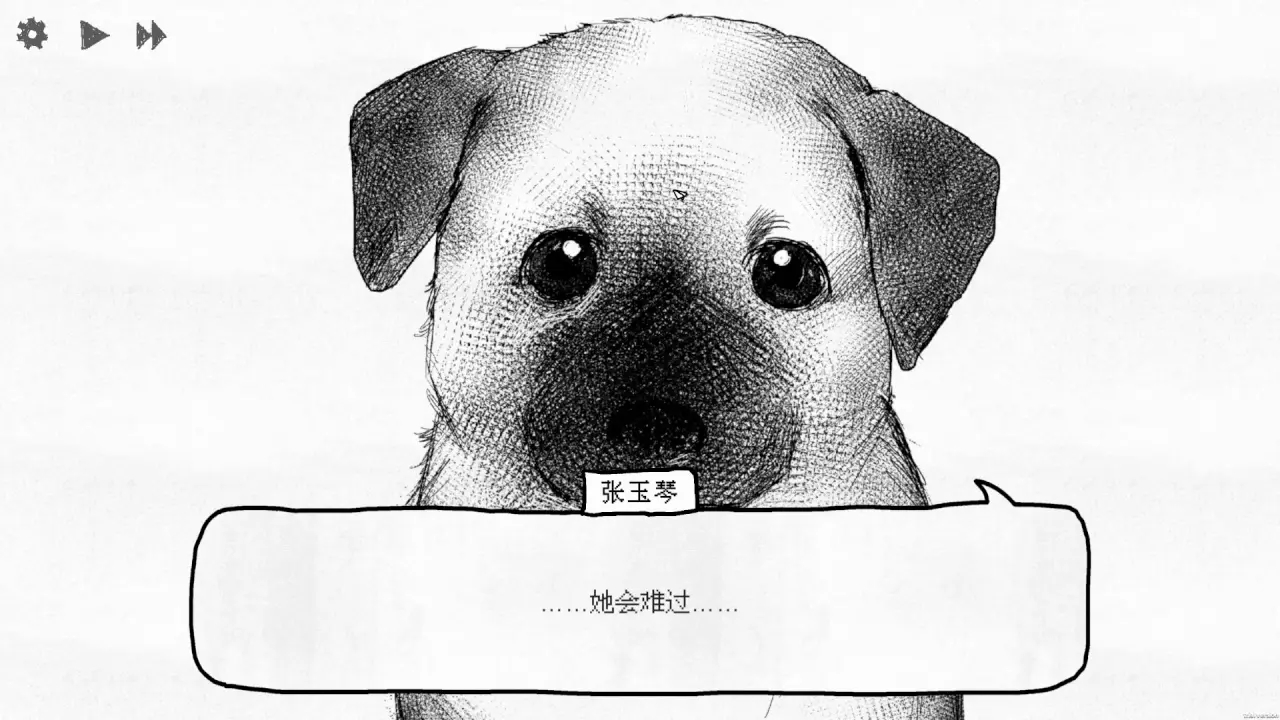

我們究竟怎麼了?故事裏的“血緣”成了綁架,“皮肉”被視爲還債,“筋骨”是不能違抗的命令。明明早已習慣煙味,卻在父親吞雲吐霧時泛起噁心;明明已竭盡所能做個“好女兒”,最終卻仍被貶爲一條低賤的土狗。

我不喜歡狗,家裏人也都不喜歡。它死了,或許代表另一個討厭的“我”也死了。

主角的“故事感”曾如此冷靜地訴說——與她的生命體徵格格不入。她的皺紋位置不符合年齡,眼窩凹陷得過深,陡峭的紅脣宛如一道發光的傷口。

她沒給出答案……或者說,這一切本就不算是個問題:

散落一地的菸灰,其實根本飄不起來——因爲它的故事,沒人在乎。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com