模擬類遊戲追求的本就是最極致的“沒苦硬喫”。

“露西!快去氣象塔!”

這句沒頭沒尾的話,是“《絕地求生》之父”布萊登·格里尼最新作《Prologue:Go Wayback》的第一句臺詞。在那之後,遊戲就沒有任何提示。

按照分類來說,《Prologue》算是生存類遊戲,但它並沒有選擇此類流行的“生存建造”,讓大家和三五好友一起砍樹蓋房,反而做成了一個純單機的“生存模擬器”。

遊戲中一場致命的暴風雪即將襲來,而唯一的通信設備都在數公里外的氣象塔上,玩家必須用盡一切辦法及時趕到氣象塔求援。

作爲喫雞製作人的新遊戲,《Prologue》和喫雞幾乎沒有任何相似之處,如果硬要說的話,玩家都要從一張面積不小的地圖上隨機出生,再用盡全力抵達地圖遠端的“安全區”。

但顯然在《Prologue》中,玩家既沒有可以一路聊天的隊友,也沒有擊殺對手的直接正反饋,反而在獨自對抗大自然時,還總會體會到自己的孤獨、渺小和無力。

當我看到“安全屋”的屋頂被狂風捲走時,的確感到了絕望

只要打開大門,迎面而來的就是刺骨的寒風。像是暴雨、冰雹這種惡劣天氣,也會作爲暴風雪的“先頭部隊”隨機出現,加速體溫的流失。想在這種天氣向着數公里外的氣象站硬走,沒到一半就會被活活凍死。

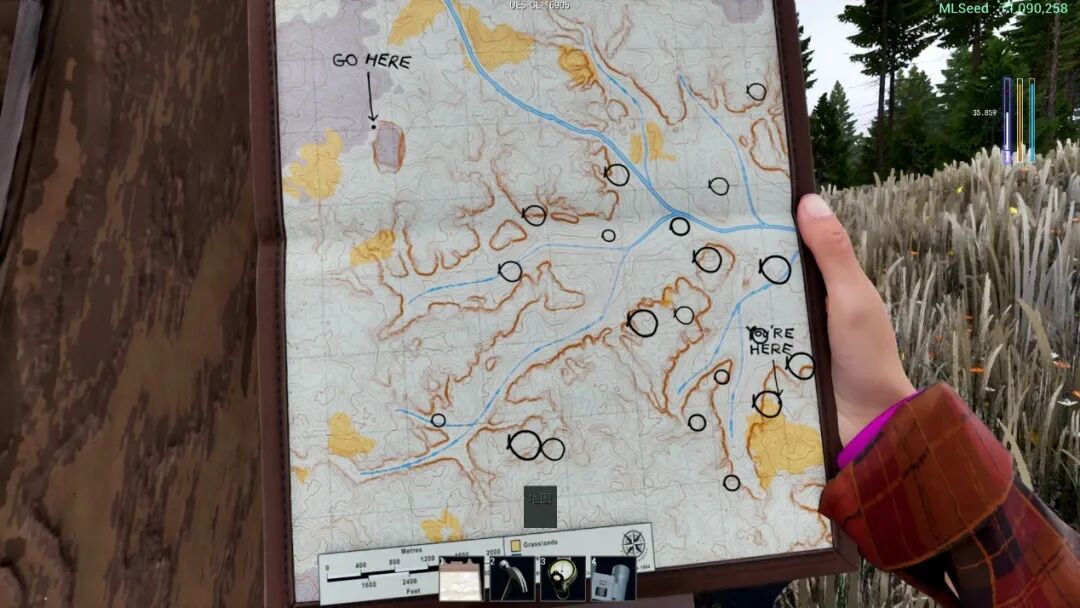

遊戲中也並非沒給玩家解法:在地圖上有着數量可觀的木屋,充當“檢查點”,不光可以擋風遮雨,還可能找到各種食品、乾爽衣物等補給。遊戲貼心地將這些木屋位置標註在初始獲得的地圖上,讓玩家可以相對輕鬆地規劃一條前往氣象塔的安全路線。

但真走出去沒多久,就會發出這樣的感慨“把我幹哪來了?”

這是因爲《Prologue》中的場景是基本未經開發的荒山老林,算是人類在野外最爲頭疼的地形之一,相似的樹木配合沒有人造地標的環境,只要進去轉兩分鐘就能搞不清楚東南西北。

而另一個棘手的問題則是《Prologue》中的地圖,在這裏並沒有電子遊戲中常見的、實時顯示角色位置的地圖,只有一張最原始的靜態紙質地圖,和一個普通指南針。靠着比例尺、等高線等知識“古法認圖”,多少有些“硬核”過頭了,配合遊戲中那個堪稱“地獄開局”的場景,對於習慣了各種便利科技的現代人而言的確有幾分“沒苦硬喫”的味道。

地圖上的“你在這”只是初始小屋的位置,並非玩家的實時座標

話又說回來,模擬類遊戲追求的本就是“沒苦硬喫”,通過遊戲來展示那些遠離日常生活的風險和挑戰。從這個角度來說,《Prologue》還真算是那種“坐在空調房中體驗荒野求生”的遊戲。

比如在我曾一局遊戲中選擇冒雨前行,期望在雨勢變大前抵達下一個木屋。然而路程還沒過半,中雨就變成了大暴雨。透過出色的音畫表現,即使是坐在屏幕前,也彷彿能感受到降雨像水柱一般撲面而來,更別提當閃電劃破黑暗後,還會傳來渾厚而炸裂的驚天霹靂聲。

那一瞬間,我一下子就理解了老祖宗們的心情,對於一個深處野外失去科技庇佑的人類來說,這種“自然之怒”給人的壓迫感,的確像是什麼難以抵擋的神明。

除此之外,遊戲對於失溫的表現也可圈可點,在主角體溫流失到一定程度後,屏幕上的雙手會不住顫抖,還會隨着體溫降低而逐漸發紫、變黑。如果體溫進一步降低,主角視野也會逐漸失去色彩,一點點陷入黑暗。

在瀕死關頭靠着烤火“重現光明”的經歷,也的確有幾分劫後餘生的喜悅

設計了《絕地求生》的布萊登·格里尼,獨立出來後做的第一款新遊戲居然是個“驢友求生模擬器”,聽上去有些不可思議。

不過再一想,“喫雞”這個玩法最早就是這老哥在“DayZ”和“H1Z1”等生存模擬類遊戲基礎上搗鼓MOD搗鼓出來的,如今重新做起生存模擬遊戲,也算是重歸初心。

圖爲格里尼在遊戲博物館中留下手印紀念

這種“與天鬥其樂無窮”的玩法,或許正是格里尼希望《Prologue》能給玩家帶來的體驗,也是向着更大野心目標的一次鋪墊。

在《Prologue》的商店界面中,有提到這個遊戲是“阿耳忒彌斯項目”的一環。格里尼也曾在採訪節目中多次提及自己對這個項目的一些野心和暢想:他想要數以萬計甚至百萬計的玩家同時在線,在地球級別的擬真地圖上創造屬於自己的故事。

這種堪比“地球Online”的豪言無疑讓人側目。從目前的情況來看,雖然《Prologue》在大自然的表現力上的確可圈可點,但這個早期測試版遊戲的表現還是很難對標這種級別的野心。

這也不禁讓人好奇這位“喫雞之父”到底有着怎樣的計劃。而趁着他到訪我社位於上海的音數協遊戲博物館的機會,我們也進行了一次訪談,讓他親自告訴大家。

來到博物館後,格里尼贈送了我們簽名版的《絕地求生》遊戲盤

以下爲採訪原文,爲了閱讀體驗對內容順序進行了一些調整。

遊研社:作爲“喫雞之父”,你之前的遊戲是火遍全球的《絕地求生》,而這次的《Prologue》則是一款面向小衆生存愛好者的硬核遊戲。是什麼讓你做出了這種改變?

格里尼:其實我認爲我的初心沒有變,我做的遊戲正是我想做的。我做《絕地求生》時我被《DayZ》這種生存類遊戲吸引,而“喫雞”規則是我受《大逃殺》電影啓發設計的一套隨機而又具有新鮮感的PVP玩法,我希望每一局都有全新的體驗。

我喜歡做具有挑戰性的遊戲,每次玩下來你都能學到新東西,Reddit上有個評價《使命召喚》和《絕地求生》的帖子我很喜歡。他說:“使命召喚會讓最菜的玩家都覺得自己是蘭博,而《絕地求生》則會說‘菜就多練’。”

這就是爲何我會做《Prologue》,多樣化的隨機生成地圖會讓每一次體驗都很獨特,而高難的生存玩法也會讓這個過程充滿挑戰,需要不斷學習來應對。

遊研社:在遊戲中,我們注意到天氣系統扮演了重要的定位,加上游戲中沒有任何野生動物,這樣設計的目的是?

格里尼:我希望呈現的是最純粹的生存體驗,而天氣就是一種很“純粹”的敵人。它就在那自顧自地發展,它不在乎你做了什麼。雖然我們可以一定程度預測天氣的變化,但它不像是實體敵人那樣有跡可循。

比如突然下起了小雨,你猜測可能是“大的要來了”,可能要下雷陣雨或是變成雨夾雪,但也可能最後發現放晴了。但它一定程度上也可以利用,當你從屋內看到窗外是一片晴天的時候,你知道短時間內是安全的,就可以立刻抓起東西直奔下一個地點。

遊戲中,狂風會吹動樹枝搖曳,而雨雪天氣下也能看到樹葉上結冰或是積雪

遊研社:除去趕赴氣象塔,玩家是否會獲得局外成長或是什麼其他動力。比如如果多通幾遍,下次開局我能不能有個更大的揹包?

格里尼:沒有,如之前所說,我們追求的是純粹的生存體驗。當然我有個設想就是主角露西會佩戴純裝飾性的手環,你每通關一次就多一個手環這樣。當然,我們之後也打算推出DLC擴展玩法,社區想要多人合作的呼聲也很高,不過在現階段還是以穩定的上線爲目標,不打算增加更多要素了。

遊研社:我們知道《Prologue》是“阿爾忒彌斯項目”中的第一部分,被描述爲用來驗證地形生成技術。在這之前,你們也出過一個名爲《Preface》的免費技術Demo。你們內部是如何看待《Prologue》的?它更貼近於技術測試還是一款商業遊戲?

格里尼:實際上兩者都有一些,在《Preface》中我們嘗試生成地球級別的地形,而在《Prologue》中,我們則想要探討如何從遊戲交互層面構築這個世界。比如《Preface》使用了現實中的地理數據生成的地圖,但我們想要給用戶、開發者等任何人足夠的自由來製作想要的地形。我們引入了機器學習等相關工具,可以通過一些簡單的圖案製作出對應的地圖。

在Demo中只有4個我們手動挑選的地圖seed,不過在正式版中,玩家可以用遊戲自帶的開發功能製作、分享地圖。你看到市面上很多生存遊戲,他們都需要花費很長的時間手動製作地圖,而我們通過算法生成只需要幾分鐘就好了。當然,我們也需要將時間用到訓練機器學習算法、製作工具這些方面上,但這些前期準備工作完成後,任何人都可以快速生成自己想要的地圖。

作爲一款純正的技術測試軟件,此前公開的《Preface》幾乎沒有可玩性,這讓不少嘗試過的玩家有些摸不到頭腦

遊研社:你提到的這個“機器學習生成”和我們在業界常見的“過程生成”有哪些不同點?

格里尼:其實我們也在一些地方用過程生成,比如製作地塊的時候就用到了虛幻的“程序化內容生成框架(PCG)”。不過最關鍵的區別還是機器學習生成給了你近乎無限的多樣性,而過程生成會有很多的有規律的特徵,比如《無人深空》中的星球興趣點,看多了就能發現規律。而我們這邊,在地形上仍然符合着基本的自然常識,比如高山、懸崖等,但你不會看到兩個相同的世界,甚至玩家可以在工具上畫五個圈,工具會根據這五個點生成一張地圖。

我們的重點還是加速地圖的生成。我們的最終目標是讓成千上萬的玩家在一個星球規模的地圖上一起遊戲,所以地圖數據不可能是在服務器端的,不管是網絡帶寬還是物理限制都無法支撐這種思路。所以它一定是個本地生成的方案,玩家只要提供位置信息即可,省去服務端和客戶端之間巨量的數據傳輸。

遊研社:這個計劃聽上去非常宏大、野心勃勃。但近幾年遊戲玩家們見過不少類似的承諾,它們鮮有兌現的,大家對於過於宏大的遊戲願景已經開始“脫敏”,甚至覺得不過是“忽悠”。你們怎麼看?

格里尼:這個計劃我們是打算一步一步走的,我們制定了一個大約十年,至少三個遊戲的開發計劃,而《Prologue》是第一款遊戲。

計劃的核心是將風險儘量壓低,我們的團隊有65人,我要考慮他們的生計。所以第一款遊戲的目標銷量是在整個生命週期賣個幾十萬套,這樣我們就能在維持下去的同時去開發第二款遊戲,屆時再考慮將團隊擴張,比如到200人左右。

每個階段成功後,我們就能獲得資金迴流投入到下個階段,嘗試新的技術,形成一個良性循環。因爲當你想要去實現夢想的時候,它一定是個“可以失敗”的夢想,有容錯才能放手去嘗試新的東西。如果它真的失敗了,那說明方向不對,那你應該及時止損嘗試一些別的方向。足夠的容錯可以讓我們的團隊嘗試各種新技術又不用擔心丟掉工作。

實際上,我原以爲做個簡單純粹的生存遊戲不會太久,但把《Prologue》做成今天這個狀態也花了5年。

這也是爲何我們要將這個項目拆解成一個個環節,沒錯,這會是個長期計劃,但你看《羅布樂思》花了大概7年,CS到今天用了20年。我也是想按照類似的路子去前進。

當前版本的《Prologue》仍有不少優化問題

遊研社:這個計劃是怎麼規劃出來的?

格里尼:嚴格來說這不全是我的計劃,我最初的工作是攝影師、網頁設計師和DJ,並不是本職遊戲開發。就比如我離開Krafton的時候,別看我有錢也有人,但其實並沒有領導團隊製作遊戲的經驗,不清楚哪個崗位應該安插怎樣的人,頭幾年還挺煎熬的。

所以我把這個想法分享給了我們的CEO、CTO和其他同事,讓專業的人幫我看看。我們徹夜討論了整整一天,最後我們合計下來得出了結論:“見鬼,這個點子搞不好真的能成。“

隨後我們制定了一個十年的長線計劃。

遊研社:可以具體分享一下這個計劃大概的樣子麼?

格里尼:之前也說了,我們的第一款遊戲《Prologue》將是驗證地形生成技術,玩法上我打算保留最基本、最純粹的生存循環——玩家和天氣鬥爭,想盡辦法從A走到B。當然我不打算限制玩家的選擇,你也可以待在小屋內,看自己最多能活多久,或者壓根不管目的地,去尋找比較適合拍照打卡的“絕景”。

《Prologue》預期今年夏季上線,具體日期還不能確定所以可能得夏末了。

後續的遊戲設想目前基本還是在我腦中的構想,聽上去很理想化。

第二款遊戲預期會是個FPS或者RTS遊戲,只不過規模要大得多,比如100人在100平方公里大得地圖上。我並不是想做個特別“瘋狂”的多人遊戲,這也是一種測試。比如測試我們的NPC系統,看看能不能實現類似《命令與征服》或是《帝國時代》那樣的RTS玩法、我們能不能讓玩家控制數以百計甚至千計的單位、還有像是虛擬物品的所屬和交易以及我們的網絡代碼能否承受這種級別的用戶交互。

第三款遊戲是《文明》式的MMO,類似大型多人的《我的世界》生存模式,只不過畫面是寫實風格的。這將是個星球級或者接近的規模,玩家可以聚集起來,嘗試改造世界。比如如果一羣玩家將一片範圍內的熊全部捕殺了,那可能接下來當地鹿的數量就爆炸了。

但你並不一定要投身到宏大事業中,也可以找個漂亮的小湖整天釣魚養老或是到處遊山玩水。我是希望給玩家們一個虛擬環境,讓大家能夠逃離現實喧囂、擁抱自然美景又不用真的跑個幾十上百里。

當然,這都是現階段我比較理想化的點子。

遊研社:你們接下來的打算是?

格里尼:《Prologue》會參加Steam新品節並公開我們的Demo版,這裏會包括四張我們挑選的地圖。這個Demo我們會一直留在那直到遊戲發售,大家可以自己直接來試試,如果不合你口味那也沒關係。

我當然希望人們喜愛我做的遊戲,但我不會說我做的是什麼“最大最好”,那不是我的風格,我更想直接一點,用產品說話。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com