引言

九十年代的電子遊戲,就像駛入了一片新海域。隨着PlayStation的普及,3D畫面與光盤技術讓遊戲表現力實現飛躍。開發者們逐漸不滿足於單一類型,而是嘗試把不同元素拼接在一起,創造新的體驗。1998年,Square推出的《寄生前夜》,正是一場這樣的實驗。

第二部分:背景與起源

1995年,瀨名秀明的小說《寄生前夜》出版,很快引起話題。小說提出一個令人毛骨悚然的設定:人體內的線粒體有了自我意識,並企圖主宰人類。這種科學化的恐怖想象,不再依賴鬼怪,而是把恐懼植入人體自身。讀者在閱讀時會產生一種“這或許真的可能發生”的不安感。

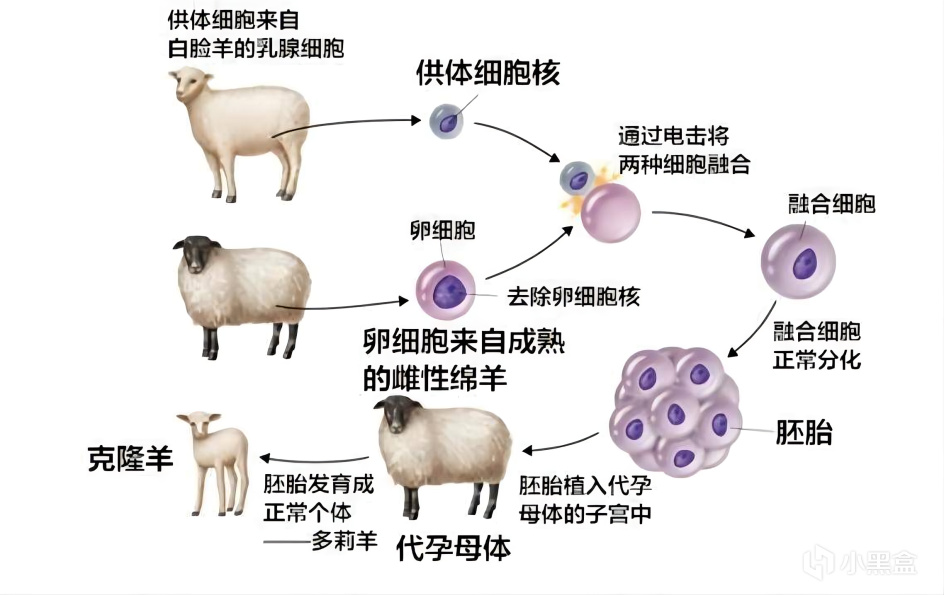

當時正值科學快速發展的年代。1996年,克隆羊“多莉”的誕生讓人們第一次直面“生命可以被複制”的現實。科學的突破既讓人振奮,也帶來焦慮。小說正好藉助這種社會情緒,把基因與人體實驗的議題投射到恐怖故事裏,因此迅速走紅。

Square注意到這一點。1997年,《最終幻想VII》在全球大獲成功,Square證明了自己在敘事和CG上的優勢。公司希望繼續嘗試新東西,而《寄生前夜》的題材恰好適合他們的實驗精神。紐約舞臺、科學恐怖、女性主角,這些元素都具備國際化與突破性。

同時,PS1的硬件條件也讓這樣的嘗試成爲可能。光盤容量遠超卡帶,過場動畫和電影式敘事得以大規模使用。Square擅長的CG技術在《寄生前夜》裏得到了充分展現:從怪物變異的鏡頭到紐約街頭的災難場景,都像是恐怖電影般震撼。當時玩家普遍評價“這不像遊戲,更像一部能玩的驚悚片”。

市場環境也推波助瀾。1996年《生化危機》的成功證明恐怖題材有市場,而《最終幻想VII》驗證了敘事驅動型RPG的全球潛力。《寄生前夜》正是這兩股潮流的交匯產物。它既有RPG的成長系統,又有恐怖遊戲的氛圍。可以說,它是一場帶着風險的探索。

更有趣的是,Square還把故事背景設在紐約,甚至在遊戲裏還原了自由女神像、中央公園、下水道等真實場景。對於當時的日本玩家來說,這種“異國舞臺”新鮮感十足;而歐美玩家也因此更容易代入。

第三部分:敘事與主題分析

遊戲的開場至今仍被許多玩家津津樂道:聖誕夜的卡內基音樂廳,歌劇演員在舞臺上歌唱,觀衆席的人羣卻突然自燃成火海,場面震撼又詭異。女主角Aya作爲唯一倖存者站在火光中,那一幕成爲90年代遊戲影像的經典瞬間。

隨後劇情逐步揭開“線粒體覺醒”的真相。反派Eve並不是單純的反派,她試圖以“進化”爲名改造人類。而Aya的特殊體質讓她既能抵抗,又與這種力量暗暗共鳴。玩家在操作她戰鬥的同時,也在思考:她究竟還是普通人,還是某種新生命的開端?

與《生化危機》靠喪屍製造恐懼不同,《寄生前夜》讓人害怕的是“身體本身”。怪物的造型往往來自日常動物——老鼠、鱷魚、甚至鳥類——在基因突變下變得面目全非。尤其是中央公園那段,聖誕氛圍與怪物橫行的反差感,至今仍讓人印象深刻。

Aya的塑造也很特別。她不是傳統意義上的“弱女子”,而是一名警探,冷靜、堅毅。Square很少讓女性角色作爲敘事核心,《寄生前夜》在這點上顯得大膽。也因此,Aya後來被許多玩家視爲“最酷的女主角之一”。

第四部分:機制與類型創新

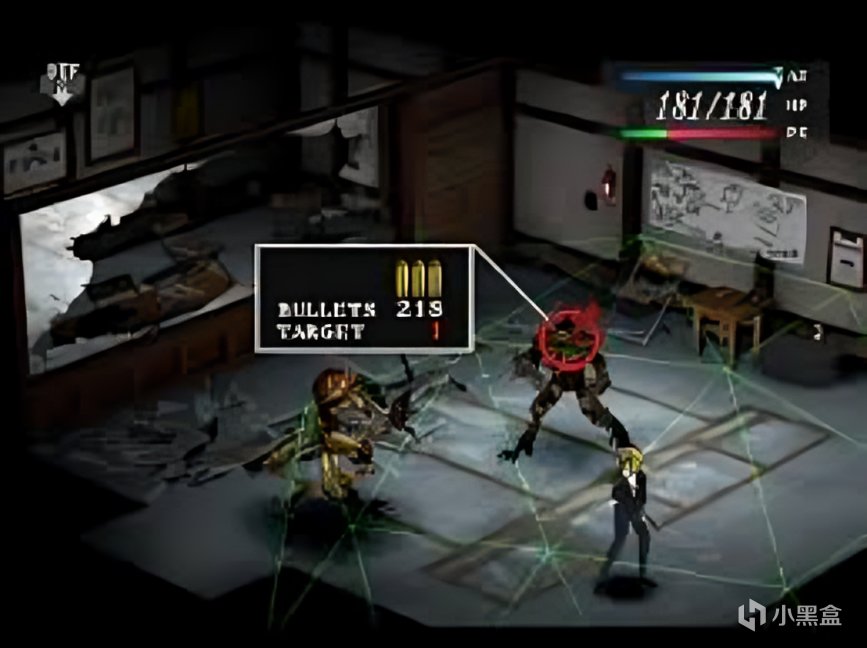

《寄生前夜》的戰鬥機制在當時算是頗爲獨特。它既有RPG的屬性成長、武器改造,又有即時的走位和攻擊。玩家需要等“PE槽”蓄滿才能攻擊,同時要在有限空間內閃避敵人技能。這種既策略又緊張的設計,讓人既有RPG的滿足感,也有動作遊戲的刺激感。

遊戲裏的武器系統也值得一提。玩家可以通過“武器改造”把不同槍械的特性合併,比如把手槍的連射能力移植到步槍上,再加上散彈的範圍攻擊,造出一把“超級武器”。很多玩家在論壇上分享自己“改槍”的心得,這種玩法樂趣延伸了遊戲壽命。

相比之下,《生化危機》更強調生存壓力,《最終幻想》更強調宏大敘事,而《寄生前夜》介於二者之間。它的紐約舞臺、恐怖氛圍和即時戰鬥,讓它顯得與衆不同。尤其是過場動畫與戰鬥無縫銜接的演出,在當時堪稱震撼。

第五部分:歷史地位與影響

從歷史角度看,《寄生前夜》是Square一次帶有冒險色彩的實驗。雖然沒有達到《最終幻想》系列的商業高度,卻爲公司積累了跨類型開發的經驗。續作《寄生前夜2》更偏向動作射擊,進一步拓展了這一方向。

在日本遊戲史中,它常被視爲九十年代“類型融合”實驗的代表之一。而在全球範圍,它更像是一塊拼圖,幫助我們理解那個時代開發者的創作衝動:不斷嘗試,把恐怖、RPG和電影化敘事揉合到一起。

最後

《寄生前夜》。它開創了一種獨特的體驗——既要數值成長,又要即時走位;既沉浸在恐怖氛圍中,又能享受RPG的滿足感。更重要的是,它把當時社會對科學與進化的焦慮投射到遊戲敘事之中。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![【12.4】]冬促搶跑持續中,龍道領跑30款史低佳作!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/03/786d1d42a89e971023aa132ecf60197c.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)