引言

九十年代的电子游戏,就像驶入了一片新海域。随着PlayStation的普及,3D画面与光盘技术让游戏表现力实现飞跃。开发者们逐渐不满足于单一类型,而是尝试把不同元素拼接在一起,创造新的体验。1998年,Square推出的《寄生前夜》,正是一场这样的实验。

第二部分:背景与起源

1995年,濑名秀明的小说《寄生前夜》出版,很快引起话题。小说提出一个令人毛骨悚然的设定:人体内的线粒体有了自我意识,并企图主宰人类。这种科学化的恐怖想象,不再依赖鬼怪,而是把恐惧植入人体自身。读者在阅读时会产生一种“这或许真的可能发生”的不安感。

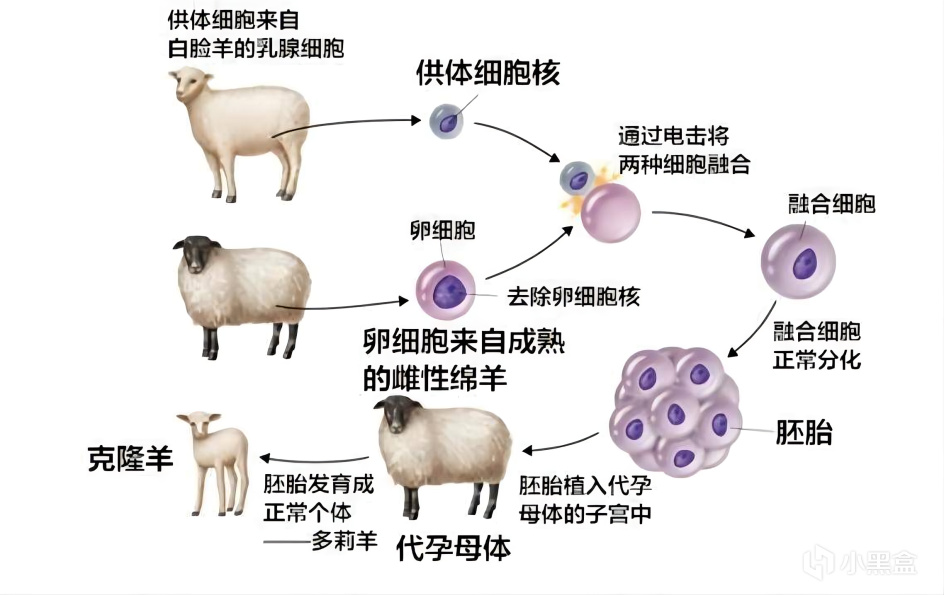

当时正值科学快速发展的年代。1996年,克隆羊“多莉”的诞生让人们第一次直面“生命可以被复制”的现实。科学的突破既让人振奋,也带来焦虑。小说正好借助这种社会情绪,把基因与人体实验的议题投射到恐怖故事里,因此迅速走红。

Square注意到这一点。1997年,《最终幻想VII》在全球大获成功,Square证明了自己在叙事和CG上的优势。公司希望继续尝试新东西,而《寄生前夜》的题材恰好适合他们的实验精神。纽约舞台、科学恐怖、女性主角,这些元素都具备国际化与突破性。

同时,PS1的硬件条件也让这样的尝试成为可能。光盘容量远超卡带,过场动画和电影式叙事得以大规模使用。Square擅长的CG技术在《寄生前夜》里得到了充分展现:从怪物变异的镜头到纽约街头的灾难场景,都像是恐怖电影般震撼。当时玩家普遍评价“这不像游戏,更像一部能玩的惊悚片”。

市场环境也推波助澜。1996年《生化危机》的成功证明恐怖题材有市场,而《最终幻想VII》验证了叙事驱动型RPG的全球潜力。《寄生前夜》正是这两股潮流的交汇产物。它既有RPG的成长系统,又有恐怖游戏的氛围。可以说,它是一场带着风险的探索。

更有趣的是,Square还把故事背景设在纽约,甚至在游戏里还原了自由女神像、中央公园、下水道等真实场景。对于当时的日本玩家来说,这种“异国舞台”新鲜感十足;而欧美玩家也因此更容易代入。

第三部分:叙事与主题分析

游戏的开场至今仍被许多玩家津津乐道:圣诞夜的卡内基音乐厅,歌剧演员在舞台上歌唱,观众席的人群却突然自燃成火海,场面震撼又诡异。女主角Aya作为唯一幸存者站在火光中,那一幕成为90年代游戏影像的经典瞬间。

随后剧情逐步揭开“线粒体觉醒”的真相。反派Eve并不是单纯的反派,她试图以“进化”为名改造人类。而Aya的特殊体质让她既能抵抗,又与这种力量暗暗共鸣。玩家在操作她战斗的同时,也在思考:她究竟还是普通人,还是某种新生命的开端?

与《生化危机》靠丧尸制造恐惧不同,《寄生前夜》让人害怕的是“身体本身”。怪物的造型往往来自日常动物——老鼠、鳄鱼、甚至鸟类——在基因突变下变得面目全非。尤其是中央公园那段,圣诞氛围与怪物横行的反差感,至今仍让人印象深刻。

Aya的塑造也很特别。她不是传统意义上的“弱女子”,而是一名警探,冷静、坚毅。Square很少让女性角色作为叙事核心,《寄生前夜》在这点上显得大胆。也因此,Aya后来被许多玩家视为“最酷的女主角之一”。

第四部分:机制与类型创新

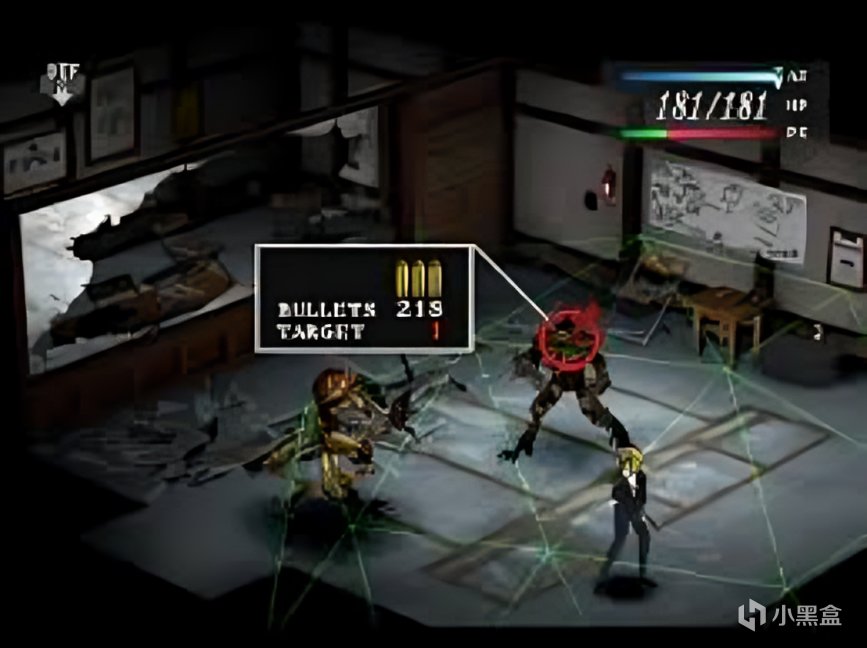

《寄生前夜》的战斗机制在当时算是颇为独特。它既有RPG的属性成长、武器改造,又有即时的走位和攻击。玩家需要等“PE槽”蓄满才能攻击,同时要在有限空间内闪避敌人技能。这种既策略又紧张的设计,让人既有RPG的满足感,也有动作游戏的刺激感。

游戏里的武器系统也值得一提。玩家可以通过“武器改造”把不同枪械的特性合并,比如把手枪的连射能力移植到步枪上,再加上散弹的范围攻击,造出一把“超级武器”。很多玩家在论坛上分享自己“改枪”的心得,这种玩法乐趣延伸了游戏寿命。

相比之下,《生化危机》更强调生存压力,《最终幻想》更强调宏大叙事,而《寄生前夜》介于二者之间。它的纽约舞台、恐怖氛围和即时战斗,让它显得与众不同。尤其是过场动画与战斗无缝衔接的演出,在当时堪称震撼。

第五部分:历史地位与影响

从历史角度看,《寄生前夜》是Square一次带有冒险色彩的实验。虽然没有达到《最终幻想》系列的商业高度,却为公司积累了跨类型开发的经验。续作《寄生前夜2》更偏向动作射击,进一步拓展了这一方向。

在日本游戏史中,它常被视为九十年代“类型融合”实验的代表之一。而在全球范围,它更像是一块拼图,帮助我们理解那个时代开发者的创作冲动:不断尝试,把恐怖、RPG和电影化叙事揉合到一起。

最后

《寄生前夜》。它开创了一种独特的体验——既要数值成长,又要即时走位;既沉浸在恐怖氛围中,又能享受RPG的满足感。更重要的是,它把当时社会对科学与进化的焦虑投射到游戏叙事之中。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![【12.4】]冬促抢跑持续中,龙道领跑30款史低佳作!](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/12/03/786d1d42a89e971023aa132ecf60197c.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)