在你印象中,印度是個什麼樣的國家?

擁擠的街巷、懸殊的貧富、難以理解的習俗......

如果“有幸”的話,你或許還會在b站或其他視頻平臺刷到各式各樣獨特的印度“美食”,

從而刷新你對印度相關產業的下限。

長久以來,‘混亂’、‘骯髒’、‘落後’這些標籤,如同厚重的幕布,遮蔽了人們望向印度的視線。

在過去的很多年間,我其實也對着印度保有着這樣的看法。

但後來對一個白髮的老人的瞭解則是讓我撕下了這層幕布,讓我窺見了一個截然不同的印度——一個浸潤着生命哲思、閃耀着人性光輝、迴盪着自由頌歌的精神國度。

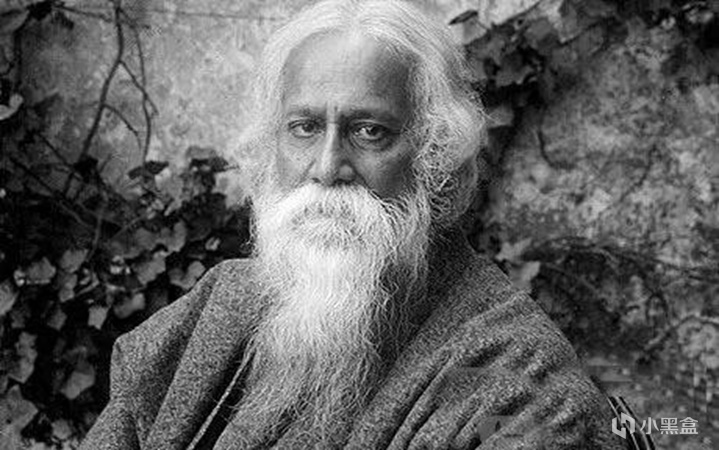

這位老人叫羅賓德拉納特·泰戈爾。

泰戈爾,人們提起他的名字總會第一時間在腦海中浮現出一個慈祥的白鬍子老爺爺, 一個世界聞名的,獲得了諾貝爾獎的詩人,但是他不僅僅是個詩人。

他同時也是哲學家、社會活動家、哲學家,劇作家,畫家,教育家,可以說,他這些領域的成就都是及其傑出的。

但是,如果我們去掉那些裝飾於他表面的那些璀璨的珍珠,他又會是怎樣的一個人呢?他在骨子裏的真實面貌會是怎樣?

這便是我這篇不甚精妙且嚴謹的帖子想要努力回答的問題。

我是歐氣身邊來,本期是泰戈爾的人物評傳

讓我們開始吧。

(事先聲明,此爲主觀評論,本人並非專業人士,只是儘自己所能去梳理和理解,文中如有疏漏或值得商榷之處,誠摯歡迎各位讀者朋友在評論區指正交流。)

1,他所經歷的

泰戈爾於1861年5月7日生於英屬印度加爾各答(今屬西孟加拉邦)的婆羅門貴族家庭,

也就是印度當地著名的名門望族。泰戈爾便是在這樣一個富足的家庭環境里長大。

他的家族是當時孟加拉文藝復興的中心,家中人才輩出,其往來皆是學者、音樂家和改革家。

可以說是“談笑有鴻儒,往來無白丁。”

而說到泰戈爾的家庭,我們就不得不提到其中最著名的一個人也就是他的父親——特平德拉納特.泰戈爾。

他是位哲學家,也是印度近代一個最偉大的社會和宗教的改革者, 在印度的社會公共事業和文化啓蒙上有着極爲突出的貢獻與成就,因而被印度的人民尊稱爲“大哲人。”而他本人卻不願意得到這樣的地位,一直保持者着謙虛低調,默默默默做着自己的事,而這種德行也在之後深深地影響了泰戈爾。

家中的文學氛圍濃郁,包括當時整個印度而言,都足以稱得上是一個詩之國,詩是印度人生活的一部分,人的出生和死亡會用詩歌來描繪,法則和條規也以詩的方式來展現。

許多印度青年所受的最初的教誨也是一首詩:

“兩個偉大的祝福,能消除這個艱苦的世界的恐怖的,就是品嚐詩的甘露和交好的朋友。”

自然而然地在這種氛圍中長大,幼年的泰戈爾便受到了其薰陶,逐漸培養出深厚的文學素養,這也爲之後泰戈爾創作出無數浸潤着自然與生命的詩歌埋下伏筆。

但是哪怕如我所說泰戈爾有着一個如此優越的家庭背景,他的童年生活過着依舊非常不輕鬆,甚至是“牢獄”般的生活。

泰戈爾的家裏一共有十四個孩子,而作爲他們的父親特平德拉納特.,卻又是個不顧家的人,常常在外面旅行,靜修,從事一些社會活動,且因爲自身尊崇清貧苦修,所以他也要求自己的孩子們去過簡樸的生活,以培養他們堅忍知足的品性。

而他們的母親更是個大忙人,有着糖,茶葉,煤礦等多項產業需要她親手打理,自然也沒時間去看孩子。

所以照顧和管教孩子的責任便就落在了家中的僕人上,而那些僕人卻又是非常粗暴且自私的,常常給泰戈爾和其他孩子定下很嚴的規矩,還經常訓斥他們。

曾有好多次一個僕人爲了省事,免除看護的麻煩,便常叫泰戈爾到一個指定地點上坐着,然後用粉筆在他周圍畫一個圓圈,然後恐嚇他說只要出了這個圓圈一步,就會有危險。

而這對於當時只是一個孩子的泰戈爾而言,當然是讓他深信不疑的,而且他在那時讀過一本書叫《摩羅衍那》,書中講的就是這樣的事,

這樣的時光必定是十分難熬的,但所幸他所坐的那個地方靠近窗口,他能通過這個小小的窗子看到一座花園,幾棵樹,一個水池,看到過往的人與鳥,晃動的花欲草,而從者開始,泰戈爾便於自然建立起一種親切的關係,綁定融合在一起,這二者就像陽光與朝露,不可分割,彼此相融。而這種與自然的融合,後來成了他詩歌裏流淌的露珠與星光。

他在後來曾有一首詩寫到過那時的景象:

“啊,古老的榕樹,你的絞繞的樹根從枝上掛下來。你日夜站着不動,如一個修道者在懺悔。

你還記得那個孩子,他的幻想曾隨了你的陰影而遊戲的嗎?“

這種天然自成,不加雕琢的景色,常常使他忘了囚禁之苦。

隨着泰戈爾一天天長大,他骨子裏對自由與自然的追求也愈加濃烈而熾熱,像一輪日漸升起的太陽。

有了一定的自主權後,泰戈爾開始拒絕一切的禁錮。

當泰格爾到了一定年齡後,家裏人便決定送他進入學校。但是等他進了學校後,他發現學校也只不過是個更大些的監獄,其中死板的學校教育,嚴厲的體罰,過多的功課,每一樣都讓生性崇尚自由的他愈發厭惡,因此家裏人連續給他換了四所學校。但泰戈爾依舊抗拒學校裏循規蹈矩的生活,不過儘管泰戈爾討厭學校,但他的成績卻異常優秀,常常每門功課都能得到滿分,這與他的勤奮自學和思想的探索脫不開關係

在他14歲時,他不顧家裏人的反對決定退學,然後開始了一件他一生都爲之沉浸的事業——寫詩。

他最初寫詩是受到一個比他年齡大的侄子的鼓勵,在之後便一發不可收拾,那時候的他家裏人其實是不太重視的,但是他詩歌方面的天賦卻逐漸顯露出來,如同山下的清溪,不斷擴展延申,最終流到汪洋大海。

這便是泰戈爾的童年時代,而在這個時代,他愛自然,富有愛與自由的精神變已經具有了。

在這之後,他某次有了機會跟隨他的父親去了喜馬拉耶山,在旅途中他幾乎沒有受到任何限制,他的父親一直陪在他身邊,教他讀書,修行,以自身高尚的品格教導和影響着泰戈爾。

而在到達目的地後,那裏自然的壯麗以一種毫不掩飾的姿態徹徹底底吸引住了他,那清澈無垠的天空,銀煉似的瀑布,宛如虔誠修士的大樹,那的每一樣景色,每一件事物都彷彿在他心中活了過來,歡呼着,跳躍着。他的心胸也隨之擴展,如河流之氾濫。

在這趟旅程中他所受的父親的教導和自然的美景所給於的賞賜,都讓他終生難忘。而在這趟旅程過後,他的成長也是顯著的,在家中也有了更多的話語權。

在1878年,年僅17歲的泰戈爾在家人安排下被送往英國留學,目的是在於學習法律,成爲一名律師,在英國殖民統治的背景下,這種前往“宗主國”留學的方式是許多印度精英子弟的標準人生路徑。

而這次留學經歷,則是讓他從一名印度貴族青年成長爲一名世界性的詩人和哲學家的重要體驗。

與童年一樣,泰戈爾討厭學校這套沉悶,一成不變的生活,與那些一心要成爲律師、法官的印度學生不同,泰戈爾對法律條文毫無興趣。他的靈魂早已被文學和藝術佔據。在這片異國他鄉的土地上,他開始廣泛地學習各種西方文化:

在文學上,他沉浸於莎士比亞、雪萊、拜倫的戲劇與詩歌之中,並尤爲癡迷於當時正在流行的愛爾蘭民謠和鄉村歌曲。這些民謠中對自然、土地與普通人的真摯情感,與他內心的孟加拉鄉村歌謠產生了奇妙的共鳴。

在音樂上,西方歌劇和古典音樂的複雜結構與和聲,極大地拓寬了他的藝術視野,爲他日後創作兩千多首歌曲(包括印度國歌)並形成自己獨特的音樂風格奠定了基礎。

但是這次經歷並非只有好的一面,作爲一個來自殖民地的青年,他第一次真切地感受到了西方社會的種族歧視和殖民者的傲慢。他並非在貧民窟,而是在倫敦的沙龍和客廳裏,親身經歷了那種“禮貌的疏遠”和“文明的偏見”。他時常會被許多人視作某種異域奇觀,就像如今我們對印度的各種魔幻想象。

這種不合理的偏見與歧視深深地刺痛了他,但也塑造了他。

他沒有選擇去將自己西化,而是選擇擴寬自己的思想與視野,他在今後的人類大同觀念或許就是在此時萌芽的。

那麼他做了什麼呢?

首先,他並沒有簡單地全盤否定西方文明,而是以其深厚的印度哲學爲根基,批判性地吸收西方文化的精華。他看到了工業文明帶來的進步,也洞察了其機械、冷漠與侵略性的一面,看穿了殖民主義與之並存的虛僞和物質極端豐富背後精神上的巨大空洞。

這最終讓他明白那些西方的文化並不都是好的,他們也有着自己的侷限和錯誤,需要和東方的文化進行互補融合,而這種思想上的認識則是進一步推動了他踐行“溝通東西方”的理念,

在之後,他被父親叫回來,帶着滿滿的收穫和更深刻的認知,回到了自己的故鄉。隨後過了些許時日他被父親派去管理家族在希萊達的莊園,至此他便開啓了在希萊達的旅居時代,

這位少年詩人管理這些產業的時間很久,他大部分時間都居住在一條船上,漂流於柏特瑪河兩岸,與它親密地接觸着,

在這裏,他寫了許多有關這條河以自然的感想,這“金色的彭加爾”再次毫無保留地接納了這個孩子,用自己的乳汁和無限的愛滋養着他,關照着他。

而這種愛也催生着泰戈爾寫出了一首名爲《黃金彭加爾》的歌:

“我愛你,我的黃金彭加爾,因爲你的天空和你的空氣常撥動我心的弦。

春天的時候,你的檬果樹呼吸出花朵的狂香;秋天的時候,你的已收穫的田野,在享用的祝福裏微笑着。親愛的母親!呵,你的愛,以如此華麗的裝飾,衣被了河的兩岸,樹的陰影,你的愛真是不可表白的溫柔呀。母親,你的脣的呼吸接觸着,沒有什麼東西在我耳朵裏比之它更爲甜蜜。當我注意到你臉上最少的至情的痕跡時,我的眼睛裏即浮泛着淚水。我童年的時候,曾在你的遊戲室裏娛樂過,現在,當我一接觸你塵土的微粒時,我便覺得幸福。

黃昏的時候燈火在室內亮着,我放下我的工作與遊戲,跑到你的親愛的膝上來。在鄉村中,家牛和善地凝視着到渡口的沿路的田野,鳥兒在枝頭快樂地歌唱着。樹枝投射它們的陰影,以慰安日中的灼熱,天井裏照耀着割來的谷稻的堆束,我度過我生命的日子,覺得和你的牧童及農民是兄弟。

母親,我虔敬地低下我的頭,沉在你的足的塵土中,我見到他們比見到金剛石及翡翠的塵土還要寶貴;我預備供獻我所有的一切,在你足下。”

而在感受自然的同時,他又開始嚐到人世的悲苦,這便是他與農民接觸的時候,在這段時期,他親眼看到了殖民統治下農民的貧困與苦難,也看到了農民們的質樸與堅忍,他們是那片大地上最能忍耐的一羣人,無論壓迫還是歧視,捱餓還是受苦,他們都只是忍耐着,默默地忍耐。而泰戈爾則被他們純樸的精神和虔誠所深深感動,不餘遺力幫助着他們,深入他們的生活,沒過幾年,他就在這片地方做出了成績,那的農民愛戴他,敬仰他,但泰戈爾卻依舊感到很不安,他只覺得這是他應當去做的事,也是必須要完成的事而已。

而另外的,通過親身體會人世間的這些,收集了大量民間故事、歌謠和生活方式,在文學上有了極大的收穫,這也爲他之後的創作奠定了雄厚的基礎。

但以上我所講的,也只是泰戈爾的一個方面而已,另一方面,他曾積極地投身於印度的名族運動中。

泰戈爾自幼便受到了印度的愛國主義教育,在少年時代,他就曾和幾個愛國的朋友多次進行祕密的集會,在他的創作生涯中,他創作了多首愛國歌曲例如《人民的意志》,《金色的孟加拉》,後來這兩首分別被選爲印度和孟加拉的國歌

誠然,泰格爾是個極富愛國主義的詩人,他也寫了很多富有愛國情懷的詩歌,其中就有這樣一首詩:

“我的祖國,我對你供獻了我的身體,我爲你犧牲了我的生命,我爲你而哭泣;我的音樂也將唱歌着爲你而祈禱。

雖然我的臂腕無助而且無力,而他們仍將爲你,僅僅爲你的緣故,而去做事;雖然我的刀不莊嚴地污鏽了,而它也仍將斬斷束縛你的鏈子的,我的甜蜜的母親。”

但是,主張暴力抗爭的激進民族主義者卻憎恨他,批評他詩歌的軟弱,的確,他寫的這些詩歌中並沒有火焰般兇猛的熱情,也沒有巨浪一樣的波濤,無法引起人們剛強的反抗精神。

但是這些詩更加溫暖,能夠感染人們的內心,它所包含的是愛戀,是鼓勵,是犧牲的精神,而不是憤怒,嫉妒,或是厭惡世界上任何一個人的暗示,這便是他與那些“鐵與血”的激進愛國者的最大區別,這也讓很多人反對他,但瞭解他的人則是原諒並支持他,他們知道泰戈爾的爲人是如此高尚,心中充滿的是愛與對神的虔誠。

而且,他也並不是一個狹隘的印度的國家主義者,而是世界的國家主義者,相信人類的一體,相信人類的概念是超越了國家與民族的。

泰戈爾就是這樣的一個人,一個心中充滿了大愛,世界理想的一個人

時間來到1907年,在這個時候,他已經與政治運動斷絕了關係,他開始轉向對教育的改革並踐行自己的理念。

說幹就幹,於是他便變賣家產,同時向他的父親借了些錢,在鮑爾甫辦了一座學校,

他的兒子便是第一個入學的人,而在之後,泰戈爾所賺取的金錢以及之前諾貝爾的獎金全部都投入到了這座學校的建設,這座學校也在之後不斷完善,

在1921年,這個學校改名爲國際大學。

有關這座學校創辦的理念和具體細節我在之後會講,此時先按下不表。

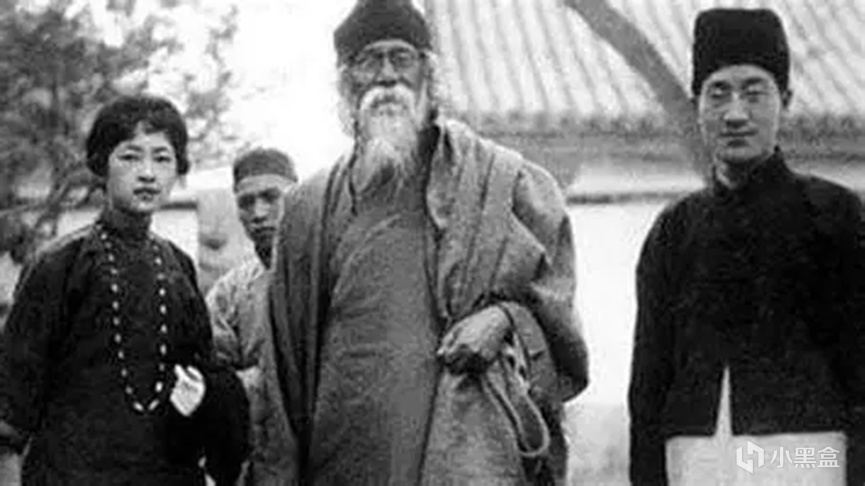

在1924年,泰戈爾訪華,由徐志摩、林徽因擔任翻譯。在北京祝壽大會上,梁啓超爲他起了“竺震旦”這個中國名字。而這次他的到來也讓他中國新文化運動產生了巨大影響,

圖爲1924年泰戈爾訪華,左,中,右分別爲林徽因,泰戈爾,徐志摩

而在之後的很多時間後,泰戈爾開始遊歷世界,在世界各地做演講,認識了許多非同凡響的人物,

這種活動一直到身體不再允許他長途跋涉後纔回到了家鄉定居

在生命晚年,他依舊關注這整個世界的局勢,當法西斯主義盛行時,他公開發表聲明表示對其的批判,公開譴責日本軍國主義在中國的暴行。他的心,始終與整個世界聯繫。

1941年8月6日,泰戈爾在加爾各答祖居宅第裏平靜地離開人世,成千上萬的市民爲他送葬。

1, 他所歌頌的

泰戈爾的一生所寫的詩歌中曾歌頌過很多事物,但其中首先最爲突出的則是他對生命與自然,對“愛即真理”的讚美與喜愛。以及世界與自我合一的哲學觀,既“梵我合一”

我讀他的第一本,也是我最喜歡的一本詩集是《飛鳥集》。因爲它讀來很輕鬆自然,沒有長篇的句子和段落,也沒有什麼晦澀難懂的話,有的只是生命和自然的流動和歡騰。

我很喜歡其中他寫的一句話:

“瀑布歌唱道:我得到自由時便有了歌聲。”

此刻,他的話語便賦予了瀑布以鮮活的生命。

世界以痛吻我,

要我報之以歌。

The world has kissed my soul with its pain,

asking for its return in songs.

憂思在我的心裏平靜下去,

正如暮色降臨在寂靜的山林中。

Sorrow is hushed into peace in my heart like the evening among the silent trees.

讀泰戈爾寫的詩歌,你自然而然地就能感受到一種純粹的溫柔與善良。那是融入進他的每一句話,每一個字裏的,而這種溫柔與善良,共同構成了他對這個世界滿腔的愛意

就只是拿“世界以痛吻我,要我報之以歌。”這句他極爲著名的詩歌來說吧,

說世界給我們造成痛苦,卻又要求我們回報它以歌聲,乍看起來這句詩是完全不合理的。

哪有別人傷害了你,你反而還會好好待他呢?

但是泰戈爾就是這樣的人,這樣有着寬廣胸懷的人。童年的經歷以及自然對她無私的餵養培育出了他深厚溫和的靈魂,也只有這樣的人,才能寫出這樣的詩句,足以包容世界上任何的事物。可以容納偏見,痛苦,以及一切的不公

而這絕非懦弱,也不是妥協與退讓,反而,這是一種強大的、主動的、包容的力量,他一直踐行愛即真理的理念,用自己的愛去浸潤整個世界,而不是去用憎恨,憤怒與暴力。

於他而言,整個世界都是是活着的生靈,草是活着的,花是活着的,哪怕一束陽光,一縷風也都是活着的。他們相互交融,用愛來聯結形成了一個整體,也因爲愛而閃耀。

而他另一部讓他獲得諾貝爾獎的作品《吉檀迦利》則是將他世界大同,“梵我合一”的思想體現的淋漓盡致。

《吉檀迦利》中有這麼一句詩:

“不要再不倦地敲打,只帶來些瑣碎的物品。

讓這成爲你最後的祈求:讓我的自我在你裏面消失,就像一瞬星光融入晨光之中;讓我的生命在這結婚的聖盃裏,失去它獨立的意識,在與你的合一中感到無垠的自由。”

這句詩所所說的“你”即指“梵”或神性。

至於“梵”指的是一種神祕、神聖且永恆的意識或存在。它不是指某個具體的神,你可以通俗地把他理解爲宇宙的絕對精神、神性本源或大道。

而梵我合一中的“我”是指個體靈魂或真正的“自我”。這不是指我們的肉體、情緒或思維(這些在印度哲學看來是短暫易變的),而是指每個人內在最深處的、永恆不滅的精神核心。

而最終的“合一”是最關鍵的部分,既指出個體的“我” 與宇宙的“梵” 在本質上是同一的、不二的。

這裏可能有些難理解,所以我借用古印度哲學一個常見的比喻——瓶中之空。

想象一下,空間(空無)是唯一的、無限的。這就是梵。現在,我們用陶土做了很多瓶子、罐子。每個瓶子內部都有一個“有限的空間”。這些瓶內之空就是我。

從表面上看,每個瓶子裏的空間是獨立的、被瓶壁分隔開的。

但本質上,所有瓶子裏的“空”和瓶子外的“空”都是同一種空,它們本是一體,毫無差別。

一旦瓶子被打碎(這裏是指擺脫了無明/幻覺),瓶內之空立刻與無限之空融爲一體,它從來就沒有分開過。

我們的身體和感官就像是這個“瓶子”,它讓我們產生了一種幻覺(梵語稱“摩耶”- Maya),誤以爲自己是獨立的、與宇宙萬物分離的個體。而“梵我合一”的真諦,就是打破這種幻覺,認識到個體與宇宙終極實在的本體同一性。

總的來說,“梵我合一”是一種本體論的哲學觀點,認爲個體靈魂與宇宙終極實在是同一的。

而泰戈爾之所以能成爲能超越狹隘的民族主義,成爲世界主義者,也正是基於“梵我合一”的理念。他看到了人類精神的同一性,超越了種族,民族,國家,文化。

而在實際的聯結過程中,泰戈爾則是用愛來作爲小我和大我最直接的橋樑,通過愛自然、愛人類、愛生命以超越自身的侷限,最終達到萬物合一的喜悅和滿足,他的“愛即真理”也正是“梵我合一”的情感化、人性化表達。是將“梵我合一”行動的具體化。

在過去,西方工業高速發展,人類第一次有了改造自然的力量,卻也變得傲慢,甚至得出”人高於自然“這樣的荒唐話語,而泰戈爾則不然,在他的描繪中人與自然是一體的,他們不分彼此。他描繪自己本土的景色,讓那整個世界都富有溫情。

他始終用平和理性的觀念與態度去看待這個世界,是一個真正具有普世情懷和人文精神的人 認爲世界上的所有的人類都應該作爲一個整體存在。

他的詩也包含着對自我乃至世界的思考:

死亡隸屬於生命,正與生一樣。

舉足是走路,正如落足也是走路。

Death belongs to life as birth does.

The walk is in the raising of the foot as in the laying of it down.

錯誤經不起失敗,

但是真理卻不怕失敗。

Wrong cannot afford defeat but Right can.

而他作品表達的事物不止於此,《新月集》中對兒童的描寫,《園丁集》中對愛情的詮釋.....

這些詩歌同樣寫的十分精彩動人,

者就是泰戈爾,他的詩始終保有人性的溫度,讀泰格爾的詩能讓我感受到他浸潤進骨子裏的對於生命與自然的熱愛,以及無私的善良

他就用這些東西來寫詩,來創作,把逐漸妖魔化的印度還原成有溫度的人類棲居之所。他用孟加拉河畔的露珠,融化了那些被異域化、符號化的冰冷想象。

對我來說,他就像一個園丁,在屬於他的自由世界裏種植着屬於他自己的,有關人於自然,愛與生命的詩歌。並堅信最終人類可以超越一切的枷鎖和界限,實現最終的“合一“。

2, 他所傳遞的

前文我又提到過泰戈爾曾經創立了一所學校,而創辦他的原因其實也是源自他童年時糟糕的上學經歷,他極其厭惡強迫的注入式教育。主張“自由教育“,反對機械灌輸,注重與自然、藝術的融合。

爲此,他不惜付出許多代價去創辦能夠踐行他教育理念的學校。

我之前提到過的經濟要求只是其中的一部分,更多的時來自社會上的批評,這在當時的社會看來泰戈爾的這種做法是極其大逆不道的行爲,人們不斷通各種渠道抨擊他的理念,阻礙他想法的進一步實施,

但所幸,他的父親很是幫助他,而他自己的意志也極其堅定,絕不因爲外界影響而妥協,

在最終,泰戈爾終於建立起這樣的一所學校。

而這個學校最初成立時只有三四個人入學,泰戈爾自己的兒子就是第一個入學的人。

關於他所創辦的學校,他有這麼一段話描述:

“我爲了要復現我們古代教育制度的精神,決定創辦一個學校,學生在那裏能夠在生命裏感覺到一個比現實的滿足更高尚更光榮的東西﹣﹣熟悉生命本身。我想把小孩子們的奢侈除去,使他們復返於樸質。因此之故,我們的學校裏,沒有班次,也沒有凳子。我們的孩子們,在樹下鋪了席子,在那裏讀書;他們的生活,力求其簡單。這個學校建立在大平原裏的大原因之一,即在於要遠遠地離開了城市生活,但在這一層以外,我更要看孩子們與樹木一同生長;因此兩者的生長之中有了一種和諧。在城市裏看不見什麼樹。他們是爲城牆所限禁的。城牆不會生長。石塊與磚頭的死重壓抑了兒童天性裏的自然的快樂。

我在學校裏,並不曾得到最好一類的孩子。社會看這個學校爲一個刑罰的住所。大部分的學生都是因父親不能管束,才把他們送到這裏來。“

他創辦的學校不用考試、不設圍牆,學生在自然中學習藝術與科學的。學校裏的所有人都在自然的原野中上課,沒有座椅,沒有書本,學生們坐在樹下,老師們就在前面講課,功課都用口授,除非涉及到物理和化學實驗

在課上完後,學生們可以自由地去往樹林溪流玩耍,或是做自己的功課或是唱歌,讀書

學校內是嚴禁體罰的,無論課上課下都一樣

在這所學校中,許多孩子都受到了泰戈爾的影響,變得更加善良和富有愛,常常幫助窮苦的居民。

而在泰格爾和他的合作者的用心照顧和培養下,這所學校內的學生的成績都是非常好的。

“簡樸的生活,高尚的思想。“這兩句話則概括了泰戈爾在這裏的生活。

他把自己的全身心都投入到了學校建設和教育中,並將他這種自由,充滿愛與關懷的教育理念不斷的傳遞下去。

如今,這所學校早已經成爲了國際大學,依舊踐行着泰戈爾最初建校的理念

除了在教育領域上,泰戈爾在社會變革上也積極參與,尤其是對印度傳統弊端的批判,譬如種姓制度,泰戈爾出生於婆羅門種性家庭,他屬於特權階層,但是卻努力想打破這種不公平的制度

而在婦女地位的變革中他更是用許多作品來打破固有的制度於看法,就比如泰戈爾在小說中創造了妮瑪莉——一個用經濟學書籍對抗包辦婚姻的妻子。她與丈夫關於民族主義的辯論從側面表現出他對兩性平等的公平主張。

他有這麼一封信來展示他的婦人論:

“我想了一會兒之後,得到一個結論:在男子的生活裏沒有那爲婦人生活的特質的充實。婦人的言語、衣服、態度與責任,都是一種統一的繼續。這個主要的原因,乃在於許多年代以來的自然,已經決定她們的活動範圍。這些時候,在文明的理想上,並沒有什麼變遷、革命,或轉移,足以引導婦人離開她們的繼續的路的。她們所有的事是工作、戀愛、安慰,再沒有別的事了。這些功用的技能與美麗,愉妙地混在她們的形體,她們的言語及她們的舉止上。她們的活動範圍,和她們的天於她們之中的只有和諧。性已互相合在一起,如花朵及它的芬香一樣。所以充溢於她們之中的只有和諧。

男子的生活便有許多不安定的地方了。他們經歷各種變遷與工作過程的記號,是很顯著地印在他們的形體與天性上的。前額的異常突起,鼻部的醜異的聳出,頷骨的不美的發達,在男子是很普通的,在婦人則不然。如果男子這許多年代以來,都沿了一條路走去,如果他被訓練去做同一的工作,那麼,男子便會有一個範式發生了,他的天性與工作,也會包籠在和諧之中了。在那種情形裏,他們便不會去這樣辛苦地思想着、奮鬥着以完成他們的責任了。各種事件都會非常平順而美麗地做去了。於是他們便發達了一種天性,他們的心靈也不會以最少可能的激怒,而即飄遊開責任的路了。

自然母親鑄造婦人於一個範式裏。男人則沒有這種原始的束縛,所以他不向一箇中心觀念而發展他的充實。他的歧異的不馴的熱欲與情緒,站在他的和諧的發展的路上。韻律的束縛是詩歌美的原因,同樣的,定律的音韻的束縛也是婦人的所有充實與美麗的原因。男子像不聯絡的怪異的散文一樣,毫不和諧,毫不美麗。那便是詩人常以歌聲、詩、花與河水來比婦人的原因;他們永不會想到以這些東西來比男子。婦人如自然界裏的最美麗的東西一樣,是聯合的,是平均發展的……是受美好束縛的。沒有懷疑,沒有相違的思想,沒有專門的辯難,能夠破壞一個婦人的有韻律的生活。婦人是完善的。“

中年時,他積極參與民族運動,而那些激進的民族主義者卻極不歡迎他,認爲他軟弱無能,而他也非常反對這種激進的民族主義,認爲這只是另一種形式的暴力。

這種矛盾持續了很久,並越演越烈,直到最後泰戈爾不得不退出來。

不過,他並沒有就此停下。因爲他是個富有入世精神的人,早在很多年前,他就深深受這種精神鼓舞

他自己有寫過這麼一首詩描述他的這種入世精神:

“中夜的時候,一個要做修行者說道:"現在是我棄了我的家而去,尋求上帝的時候了。唉,誰蠱惑了我,使我留住在這裏這許久呢?"

上帝微語道:"我。"但那個人的耳朵是被塞住了。他的妻子,躺在牀的一邊,和平地睡着;一個嬰兒睡在她的胸前。

那個人說道:"什麼人愚弄我這許久呢?"

那個聲音又說道:"就是上帝。"但他並不曾聽見。

嬰兒在夢中哭起來,更緊地靠近他的母親。上帝命令道:"停止,愚人,不要離開你的家庭。"但他仍舊沒有聽見。

上帝嘆了一口氣,訴說道:"爲什麼我的僕役要飄遊的去找我,去尋求我呢?”

假如,我是說假如,泰戈爾如果是一朵雲,那麼以他的家世與才能完全可以過上富足愜意的生活,輕飄飄的浮在天空,輕鬆自在,不用去管人間發生的一切。

但他沒有。

他選擇了一條更爲艱辛,更有意義的道路,化作雨水融入大地,融入泥土,去親自看人們的勞苦與悲哀,願望與期許,去看世界的悲與苦,喜與樂。

這或許纔是他偉大的地方吧,也正是因爲如此,他所創作的一切也才富有靈魂。

至此,泰戈爾則是開始了世界演講。用另一種方式傳遞他“愛既真理” “梵我合一”的大同理念。

早在1913年,他便在英國進行了一次演講,《生之實現》這部論文集便是他的演說稿

英國人和愛爾蘭人非常歡迎他,有人甚至伏在地上吻他的足。

隨後他又去往美國,日本進行演講,在日本人們尊稱他爲“聖的泰戈爾”,敬他如神明。

而在1917年歐洲大戰接近尾聲後,世界上到處都祈求着和平,這使得泰戈爾的思想和精神極爲地受歡迎。他往來世界各地,爲印度民族向英國政府求自由,同時進一步宣傳自己的和平友愛的理念,

在1921年,他又開始在歐洲旅遊,人們尤其是飽受戰爭創傷的德國人紛紛都讚頌他,說他是傳道的大師,

這已經是把他當作聖人來對待了。

但泰戈爾真的是一個聖人嗎?

不。

他從不這麼認爲,他從來都只是認爲自己只是一個詩人,

他敏銳地察覺到人們只是把一個美好的幻想強加在他的頭上來祭拜他,可實際上那不是真實的他,他並沒有這麼大的能力能夠擔當起這麼多人的期待。

其中他有一封信的部分能夠很好的表達他的這種憂慮:

“我在歐洲到處都受熱切的歡迎,料想你是在報紙上看到了。我非常感謝歐洲人待我的好意,這是無疑的,可是,在我的心裏,總像有些惶惑﹣﹣而且也幾乎要暗暗地叫苦。

凡是羣衆的感情的表示,其中總有一大部分是不真實的。羣衆的表示,往往不免過度誇張,這只是由於羣衆心中感情累積的結果。就像在一座大廳中所發的聲音,因爲有室內各處的回聲混合其中,所以所聽得的已全不是原來的聲音了。羣衆的感情,大部分是相率附和而成。

這是非理性的,羣衆裏邊的各分子,都有根據自己的想象造成他自己意見的自由。他們理想中的我,決不是真的我。我爲了這個擔憂,也爲了我自己擔憂。這使我對於我從前的隱居生活,不禁起無窮的戀念。被迫在別人的幻想所構成的世界裏生活着,這委實是最煩厭的事了。我曾見許多人追住了我,扯住我的衣襟,畢恭畢敬地向我衣裙親吻﹣﹣於是憂鬱罩住了我的心了。我怎樣才能使這些人相信我是他們中間的一個,並不是超出他們之上的,在他們中間也就有許多是值得我的尊敬的,我卻又怎能使他們相信呢?

可是我也知道在他們當中像我那樣的詩人,是一個也沒有。但用了這種的敬禮,來敬禮詩人,委實是不對的。詩人是在人生的筵席中司儀的;他所得的報酬就只是在一切筵席中都有他的份兒。假如詩人是成功了,他便被任爲人類的永遠的伴侶﹣﹣只是伴侶,卻不是指導者呀。但要是我被盛名的惡戲所捉弄,被他們扛到神壇上去了,於是在人生的筵席裏就沒有我的座位了。“

泰戈爾絕不是一個聖人,或者說,他拒絕成爲一個聖人。

他也只是一個想了很多,做了很多的普通人,也犯過錯,也走過彎路。

而然,他的靈魂是自由的,世俗的一切都不能約束他,他所寫的詩是他靈魂滿溢出來的自由所凝結的晶石,溫暖柔和,卻擁有着打破一切枷鎖的力量。

這也使他想傳遞給人們東西。

這不由得讓我想起那個老人與大海的搏鬥,他何嘗不是在與世界上的偏見和苦難,暴力與仇恨作鬥爭呢?

4,他所留下的

現在,回到我們最初的疑問上,他給印度留下了什麼?甚至更進一步地說,他給世界留下了什麼。

他的留下了很多東西,無論是有形的還是無形的。

“泰戈爾是一個人格潔白的詩人”,“一個憐憫弱者,同情於被壓迫人們的詩人”,“一個鼓勵愛國精神,激起印度青年反抗英國帝國主義的詩人”。(中國現代作家茅盾評)

中國現代作家茅盾這麼評價他。

如何讓一個民族挺直脊樑?這是每個國家的人都應該思考的問題。而泰戈爾則用屬於他自己的方式改變着自己的國家。

“印度國歌”因他而誕生,他創作的《人民的意志》成爲印度國歌,他用詩歌讓破碎的土地找到共鳴。他在歐美演講時,穿着長袍、留着白鬚,卻用流利的英語講述印度哲學。這又是一次打破刻板印象和偏見的行動。

他建立起國家自身的民族底蘊,用愛,用幾乎天真般的理想教導印度的人們,將他們團結在同一個民族符號下。

或許這就是泰戈爾最偉大的地方——他讓一個被殖民的文明找回了尊嚴,不是通過憤怒與對抗,而是通過美與智慧。

在西方文學中,印度常被簡化爲香料市場、苦行僧與蛇舞的獵奇符號,印度上的人們被刻畫爲愚笨,髒兮兮的”他者

可事實上真是如此嗎?

不?一件事物總是有着雙面性的。

太沉溺於靜修和祈禱,使得印度忽略了現實世界的發展,它的尊嚴被侮辱了。

但同時又因爲太信奉物質主義,使得西方諸國像受傷的巨獸,精神上的空虛與缺失讓他們終日無法得到安寧。

而這便是泰戈爾想去做的事,互相彌補,互相補足,達成兩個極端思想的和諧,從而帶淚不僅僅是對印度,更應該說是整個世界。

他的作品就像一株榕樹,用氣生根鬚將印度文明錨定在人類共同的情感土壤上。

他用的語言就是人類共通的情感。

他告訴我們,印度上的人們與世界各地上的人並沒有什麼本質上的區別,

他們跟我們一樣會哭,會笑,會生氣,會悲傷,他們和我們一樣,都是有着鮮活而又真實情感的人。

而進一步的,她溝通東西方文化,做一個橋樑,繼續踐行世界大同的理念,用愛,用廣博的胸懷感染着世界上的人們

或許,他並不能算得上是世界進步的頭號功臣,

他所作的一些對整個時代的努力是不能否定的

這最終讓他收穫了滿堂名譽。

但他卻十分不在意這些東西,

其說他更願意作爲一個聲名遠揚的詩人,倒不如他更願意作一名平凡的人,

少年時期的人們努力奮鬥時也許不把名譽作爲首要目標,但也是吸引他們的十分重要的因素之一,而在成名後,在飽嘗過名譽後,卻又有人會厭倦他

泰戈爾便是這樣。

他的名譽已然成爲了一座不朽的牆,雖令人高高瞻仰,但也圍住了他,儘管他自己想要從這牆裏逃出來。

唉,我親愛的詩人泰戈爾,他是這麼努力地愛他的國家,愛着這地球,愛這地球上的人類,想合天與地而爲一。

5,一顆根植於世界的長青樹,一束明媚而溫暖的春光

泰戈爾的一生曾參與政治運動,社會變革,但他其實更關心的是人類的精神世界。

他的一生拒絕被定義。他是詩人,卻也是小說家、畫家、作曲家、教育家。他的詩像風一樣自由:寫給孩子時天真如《新月集》,寫神明時深邃如《吉檀迦利》,寫愛情時熾熱如《園丁集》。他筆下的神不在廟宇裏,而在“農人翻土的鋤頭下,工人鋪路的石子中”。

其實在我眼裏,這個白鬍子老人實際上是一個很“天真”的人,相信人類大同的理念,相信愛能感化一切,這種天真並不是孩童般不諳世事,它恰恰是一種勇氣,是明知人間荊棘遍佈,卻依舊固執地用這些最純真的情感消除所有尖銳的對立。

當今世界愈是割裂,這份“天真”愈顯珍貴,他讓我們記起對人類同胞最基本的信任,本不該被稱爲理想主義,而是生存的底線。

當然,你可以說這種天真的理想主義和大同思想是幼稚的,不切實際的。

但是,你沒有想過,人類是需要這些事物的。

越是困難,越是絕望,我們就越是需要這些存粹的東西來激勵我們,引導我們走出戰爭的陰霾,偏見的溝壑,傲慢的高山,去往我們都所期望的一個美好的未來,

我想我們可以這麼去評價泰戈爾,一個高尚的,脫離了低級趣味,將身心奉獻於精神求索和世界和平的人

在《鋼鐵是怎樣練成的》書中說人要經過血與火的淬鍊,才能變得像鋼鐵一樣的堅硬。

那麼當縱觀泰戈爾的一生後,我覺得也可以這樣說:

“一個人只有將自己的心放歸自然,歷經世界的遊歷,品味人間的悲歡苦樂,他的心才能變得廣博,化作深厚的土壤,讓愛與希望,讓理想在此紮根生長,最終成長爲參天榕樹,向一方乃至世界的人們分享自己的陰涼。“

泰格爾獲得諾獎的頒獎詞中有這麼一段結尾明確說明了他的貢獻:

”儘管泰戈爾可以從他本國的先賢的訓示中有座借鑑,但在這個通過和平與衝突使地球上的人類走得更近的時代,他踏上了更爲堅實的地基。他致力於建立一種共同的責任感,讓美好的祝願越過大地與海洋,使人類把精力用之於和平事業。“

這正如他墓碑上刻着的一首詩,也是我最後想送給各位的:

“前面是寧靜的海洋,舵手,放下船去吧,成爲無限中的一員。”

我是歐氣身邊來,全篇總計13183字,耗時將近兩週的時間完成, 感謝你看完我的本次帖子,我們下期再見。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com