截止目前,今年國產電影口碑前三均爲動畫,分別爲《哪吒2:魔童鬧海》8.4、《羅小黑戰記2》8.7、《浪浪山小妖怪》8.5。(來自豆瓣)

耐人尋味的是,三者不光評分接近,輿論風波也出奇的一致:不是在邏輯上被人詬病,就是在政治問題上被臨門一腳,不禁讓我思考——動畫電影爲何總是會受到更多的非議與質疑?

本篇文章將從三部作品的輿論爭議以及質量分析入手,深入探討2025年動畫電影輿論的深層誘因與始末。

《哪吒2》—— 票房殺手

《哪吒:魔童鬧海》不必多說,愛國情懷的助力其實並未給票房衝榜帶來多大沖擊,反倒是過年氛圍的消費要來的更實際一點。

但可能是爲了刺激經濟,你也不知道爲何網上突然就冒出來一大堆過度解讀的up,硬是把商業片拆解成不對立不優越就不能成功的政治產物。

於是好不容易稍有起色的電影市場,又在一聲又一聲閃爍其詞的口號裏再次冷清。

我曾經還幻想《哪吒2》能引起新的觀影狂潮,使得一些口碑較好的院線電影能不被冷落,事實卻告訴我,一部電影的熱度其實取決於它的幕後政治能否得到有效支持,更決定於觀衆的審美能否得到廣泛認同。

媒體茫然無措的解析證明了這一點;觀衆篤定自己難得的喫上了細糠。

《哪吒:魔童鬧海》真的是細糠嗎?

這要看人民對“細糠”的定義如何。

這部電影能讓幕後的觀衆愉悅身心,不爲了某些問題刨根問底;能把一些顧忌拋之腦後,那麼它的確可以稱得上是多數人的細糠。

你去告訴他們哪吒的屎尿屁笑話多麼低俗;控訴電影的臺詞和劇本多麼落伍,都不會改變他人當時振奮的觀影體驗。

極少人會在乎陳塘關百姓的去留,也鮮有人能意識到熱血沸騰的背後藏有多少抹去存在的生命。餃子的匠人功底,是在畫面上以幾乎瘋狂的修飾與雕琢使人無力去注意電影關於人文的使命與責任。

有這麼一個大開殺戒的醜陋主角,與另一個長相秀氣性格內斂的主角組成了一對百年好合的朋友,後者的爹地陽剛硬朗又不失風度,舉止優雅濃眉大眼;女性反派性感妖嬈能力出衆,試問在這種審美多樣性的場合下,誰還會去在意那一點零星的、本就不重要的邏輯瑕疵呢?

哪吒反抗命運是現代社會文化的主流語境之一,但恰恰影片的“不認命、不服從”缺乏直視問題的勇氣,徒有熱血口號與青年氣概打造的蒸爐,就會使燥熱的人感到一絲不詳與端倪——

我們在燃什麼呢?反抗的到底是誰?如果是陳塘關百信的偏見,那麼影片確實做到了,畢竟他們都化成灰了;如果是天命難違要打破束縛,卻又好似爲自己既定的身份感到自豪——這是一種青春特有的猖狂與朝氣;怒火蔓延之地生靈塗炭,也就無人在意這股勁是否用對了地方

當然,我們也要注意自己的嚴謹是否適用於一部老少皆宜的商業電影,就《哪吒:魔童鬧海》目前的票房成績來說,它是成功的、是獲得市場認可的、名聲大噪的好電影。

而我更傾向於《哪吒》後續的口碑反噬,多半是影片本身幼稚的風格難辭其咎,一部劇本並不算成熟且內核簡化的影片,成爲了主流價值觀的幫兇並引起市場近乎捆綁式的自發營銷,使得它的責任被無限加碼了;

天平的另一端,是並不樂於爲超出影片能力範疇而買單的觀衆,他們並不想被代表也並不認爲這部電影配得上觀衆爲其強加的民族敘事與文化期盼。

就像網上帶工人看哪吒卻又嘲諷其缺乏品味的老闆,當然不是由衷的希望中國電影能登上世界之巔;他是在爲自己的優越感買單;一個不愛電影的人,在大肆揮霍自己可悲的審美,真是令人忍俊不禁。

你問我《哪吒2》好看嗎?我會告訴你好看;工整、敬業、不夾帶私貨、順應民意。

但你要問我它能爲電影市場帶來什麼,可能是空前高漲的消費情緒讓電影院足矣暫時倖存吧。

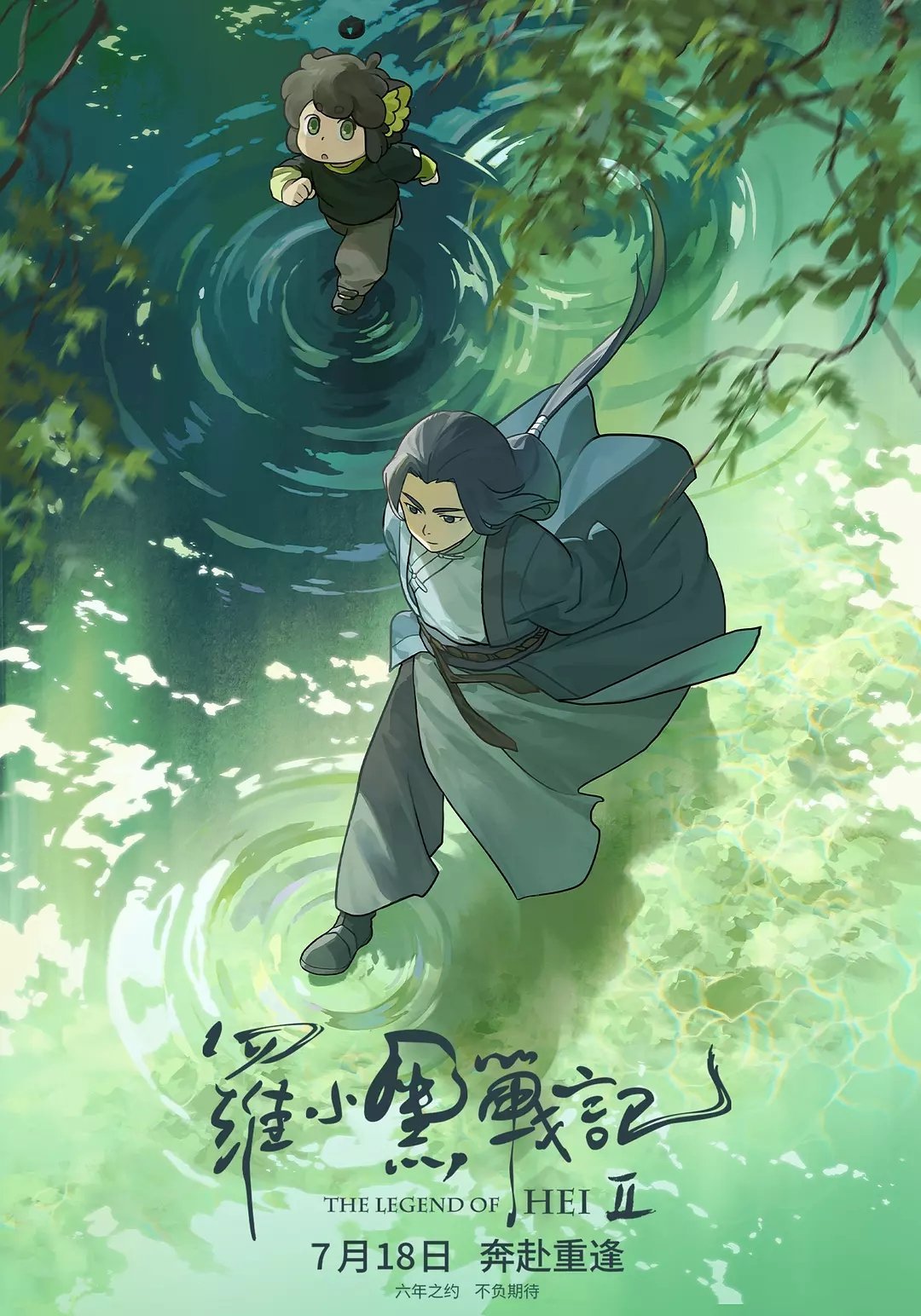

《羅小黑》——侮辱原型的代價

《羅小黑2》的問題與《哪吒2》完全不同,事實上它的內核同樣理想卻不低幼;搞笑段子溫馨而適宜,戰鬥場面也堆料到讓人目不暇接。

如果不是羅小黑原型被遺棄,相信這部電影能獲得更好的傳播與反饋,就本片質量來說我認爲它的敘事與哪吒一樣有偷奸耍滑的成分;反派身份全靠自爆、危機事件不足動機薄弱導致大場面戰鬥成爲洗腦政策;平行敘事的交匯不好且節奏過散時慢時快。

這兩部電影都屬於前兩遍的看得很爽,三刷後則會逐漸發現弊端,這還是我在吹毛求疵後才總結出來的毛病,你就知道國產動畫對於現如今的中國電影市場來說有多麼不可或缺了。

其中,羅小黑和師傅的兩場戲完全沒有任何關聯,結尾的場面調度一片混亂、各打各的,用“概念”與機械降神的方式提供解決方案。

好的一方面是,2d動畫的高速戰鬥表現氣勢逼人,動作邏輯清晰、見招拆招,設計水平相當出色,每一個角色的特性都有很好表現,不以推進劇情爲由犧牲任何人的弧度,這使得你能記住本片絕大部分露臉的角色。

相較於《哪吒2》《羅小黑2》就更偏向於日常番的敘事風格,主線不夠清晰但角色足夠亮眼,而後者的孩子氣也僅限於對戰爭的理解:

“我只幫助對的一方。”

它是一部小孩教導大人的電影——用善意擁抱世界

諷刺的是銀幕內的羅小黑天真可愛又滿腔熱枕,而屏幕外的羅小黑卻早就以“歸全返真”的名義不見蹤影了。

儘管喜歡這部電影的觀衆竭力爲其辯解成愛心放養,但我個人認爲片中的師傅應該不會這麼道貌岸然的丟下羅小黑一人。

與真人電影有所不同,動畫角色往往要面對虛擬與現實之間的對照關係,這種虛擬關聯性賦予了角色鮮活靈動的生命與打破次元壁的可能。

我們看慣了這些堂而皇之的理由,早已對這類惺惺作態的行爲見怪不怪。

只是有這麼一隻黑貓剛好爲作者提供了“羅小黑”的靈感,讓它能以另一種形式活躍於人們的視野當中;觀衆能完全將二者分割並自行腦補嗎?羅小黑能完全摒棄掉肉體凡胎永駐與當事人的意淫當中嗎?

很可惜的是,由於國內寵物保護法的法律條文不夠健全,導致觀衆無法得知這類行爲究竟該歸結至“棄養”還是“放生”。

也就帶來了一些毫無意義的倫理戰爭,更讓幕後在意的觀衆幾乎無法正視羅小黑的誕生。

早前《羅小黑》創作團體的某些不夠理智的站隊言論,以及一些莫虛烏有的污衊行爲,同樣讓本片的主旨顯得無比虛僞;場內與場外價值的完全背離、觀衆與粉絲之間的認知差異,使得《羅小黑戰記2》的觀感在不同羣體之間發生了巨大變故。

其實,動畫作品的個人影響力相比起真人影像要更爲深遠,一陣的口無遮掩無異於重構筆下的角色,讓它門緊閉的心扉呼之欲出。

正因爲動畫電影不存在演員自我修養的緩衝,涵蓋的受衆羣體也不分年齡,幕後的創作者則更需要以身作則,以防筆下角色被一時的利慾薰心否定存在價值。

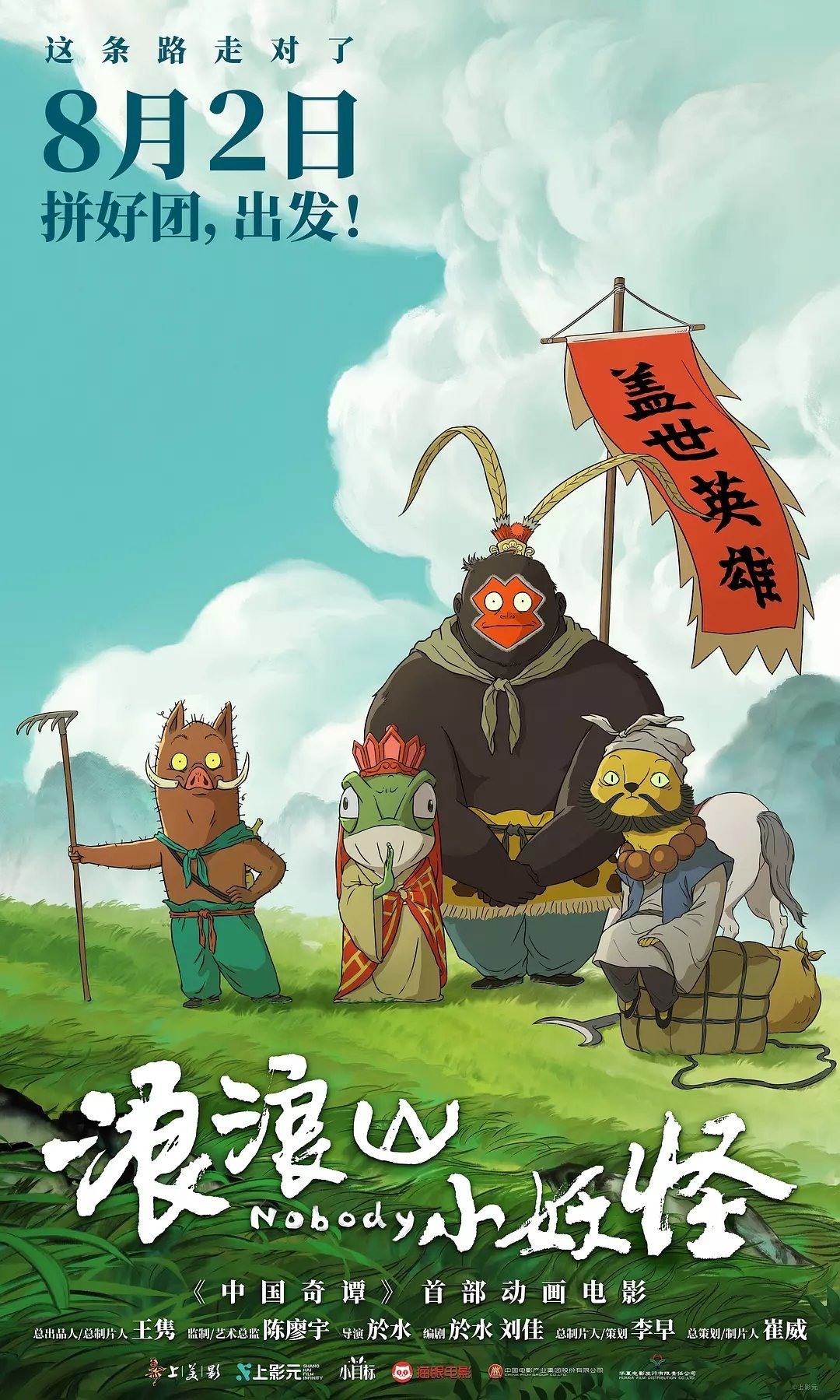

《浪浪山小妖怪》——營銷災難

《浪浪山小妖怪》是我認爲三者中劇作結構掌握最好、節奏最張弛有度的一部。

也因此,影片的宣發問題最令我迷惑不解、難以直視。

在這部電影裏,你能看到一種難得的人民史觀,不會用假大空的氛圍妖言惑衆,也不打算搞奇觀動作麻痹神經;它真實到全年齡觀衆都能獲得截然不同的觀影體驗。

如黃眉被無名的四小隻擊敗的結尾,理想的人會篤定那是一次孩童特有的純真幻想;務實的人會認爲那不過是黃眉的逢場作戲,好向彌勒佛亡羊補牢;悲觀的人會爲四個西遊路上的犧牲品感到失望,對受苦的“資格”甚至有了新的改觀。

換言之,《浪浪山小妖怪》本就是一部可供人民反覆主觀解讀的電影,每個年齡段的觀衆都能在人物身上投射自己的影子;一些人是悟空、一些人是蛤蟆、一些人是黃鼠狼等等不一而足。

身爲芸芸衆生的一員,你會發現能客觀講述百信故事的電影在當今是極度稀缺的,唯有生活在市井之中才能把臺詞打磨到句句都擲地有聲。

當然,電影由於格局起的太高,角色的主觀能動性鋪墊不足,動機轉折就會生硬一些;我曾這樣想,除開技巧的失誤,這部電影應該不會出現什麼幺蛾子事了吧?

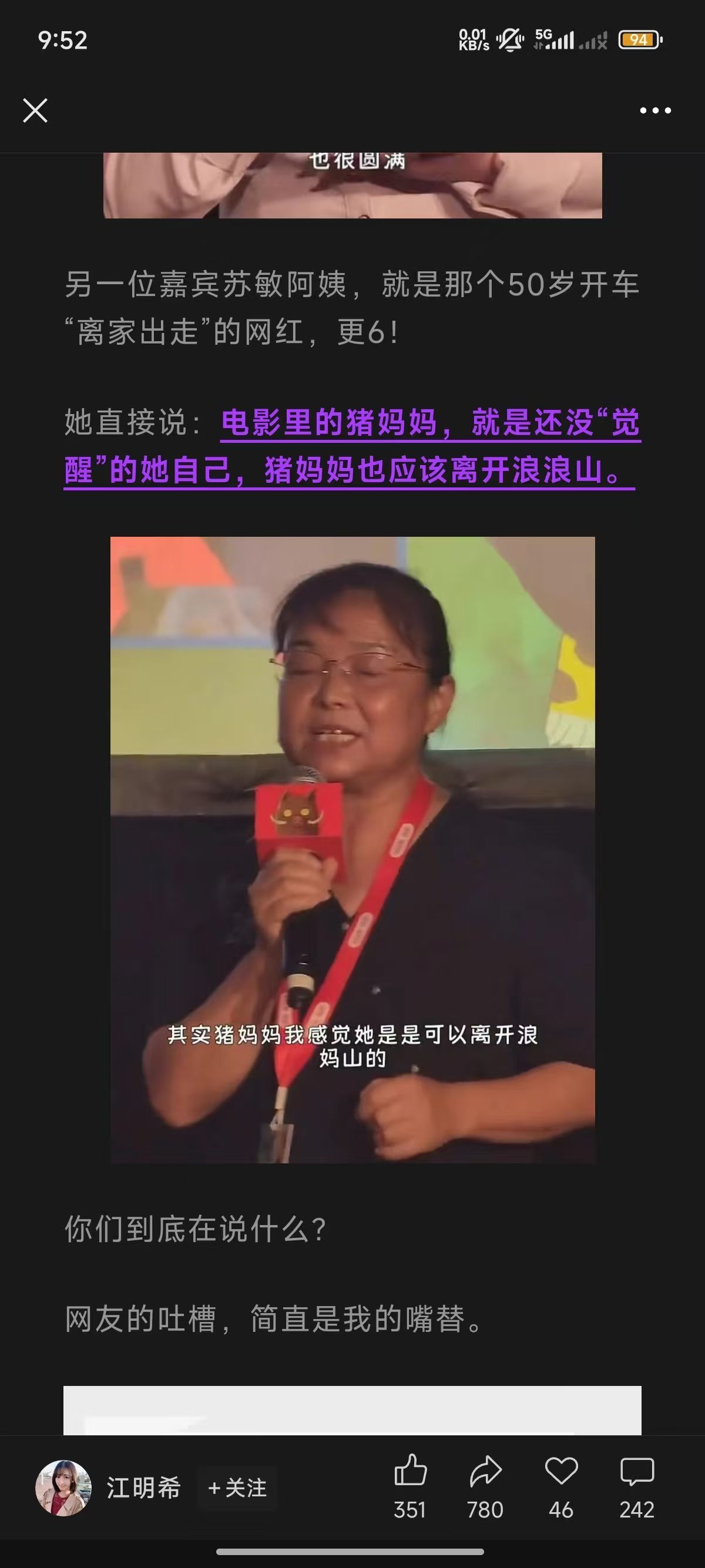

結果,影片的宣發又鬼使神差地犯病了,邀請了兩個爭議性較大的人物評價電影;一個是全網羣嘲的傅首爾,一個是勵志但被輿論裹挾的蘇敏阿姨。

也就是說《浪浪山小妖怪》在開闢不屬於它賽道的用戶,而這兩個賽道從某種意義上來說是相斥的。

普通人不會整日把婚姻災難與家庭困境掛在嘴邊;普通人只會接受社會爲他們安排的身份安分守己;普通人無力辨別價值觀的對錯更無暇參與到某個進程中加速衝突。

有這麼一部分人進影院只是爲了拖家帶口放鬆一二,你告訴他們要拋棄責任來一場說走就走的旅行,在一個能反映社會羣像的電影裏鑽牛角尖,這合適嗎?

能道出“出走決心”名言的蘇敏阿姨,自然在反抗家庭壓榨這方面有一定的話語權,事實上她個人的經歷促成了看電影的角度註定會大有不同,而官方不可能沒有預料到蘇敏的一語成讖。

營銷精準捕捉到影片豬爸爸和豬媽媽職能捆綁的刻畫,洋洋自意的認爲自己有能力不放過任何一道聲量,儘管這與影片的主題背道而馳。

於是,我們能看到兩個目標受衆近乎透明的公衆人物“巧妙”的避開了所有的影片價值,而緊咬着家庭的某一部份不松,這正是宣發所樂於看到的、與時俱進的新時代電影宣傳,彌補了動畫電影沒有明星效應的缺陷。

遺憾的是,現在的電影確實有能力在你喫的巧克力裏塞一口屎,而且這塊屎還是行思坐憶後才琢磨出來的,不然爲什麼不請六小齡童?爲什麼不請配音偏偏要趕一波女性獨立的熱度?

《浪浪山小妖怪》自己都沒有想到,原來自身的最大過錯,是豬妖家裏有一個刻板的媽和爹。

——陰差陽錯

從上述的輿論戰場中不難看出,電影一旦被賦予了超出自身能力的期待與討論度,就會造成大量主觀情緒與逆反心理的衝突。

而主創的個人行爲,又會將作品性質裂變成“身份話題”的喜愛與否,討論的範圍就被無限擴大、影片的客觀質量就被無限推遲。

在之後,如果影片的其餘組成部分拖了後腿,例如宣發有了自己的想法,整個市場定位立馬瀕臨崩潰;一些人會有背叛的不悅感,一些人會有發聲的認同感;

爲什麼我說動畫創作團隊在營銷與站隊時要更爲謹慎?

因爲無論是哪個部分,你所代表的都是品牌形象,是筆下角色現存於世的“真實面貌”,在這一點上《哪吒2》的導演餃子有過之而無不及;眼見作品造勢越來越大,自己立馬隱歸山林閉門不見。

觀衆來到動畫世界,本就是爲了逃離人性的怪誕之處,避免一些真人影像無意義的風險。

然而今年的三部動畫,卻都陰差陽錯的在場外輿論上栽了跟頭。

中國動畫拯救電影市場,卻逃不過商業電影的定律。在更引人注目的文化標籤下,作爲大衆化的藝術媒介,擁有能把影票實時轉化爲線下產品售賣的ip統率力,可能需要更成熟的商業類型分化與作者自制力才能實現動畫市場的百花齊放。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com