當我敲下這些文字時,我成爲小黑盒作者的旅程已悄然行至第830天,我也從19歲來到了21歲。今天藉着黑盒週年活動的引子,我把舊文逐一翻檢,指尖在屏幕上游走,像在翻閱一冊陌生的日記。越讀越驚覺,那些靜默的字句竟替我存下了如此漫長的晨昏。

我還記得我在小黑盒上寫的第一篇影評,那是《白日夢想家》。我已忘了當初爲何沉醉,或許只是想給索然無味的日子添點顏色,也許只是急於爲“興趣”二字找一個體面的標籤。總之,投身於觀影中後,那些天馬行空的想象讓我略微有些缺憾的生活擁有了一間可以擁抱自我的藏身之處。

它們把我的額頭輕輕按向大地,教我聽見《八座山》深處隱隱的脈搏;它們牽住我的目光,讓我放肆凝視《等待達利》那荒誕不經的霓虹;它們又招來整座世界的風、光與塵埃,隨着《酒精計劃》一同旋轉、騰空。這些瑰麗而輕盈的瞬間,像一羣夜鳥掠過我心與眼的湖面,羽翼拍擊,濺起星屑般的回聲,久久不肯散去。

《酒精計劃》

《八座山》

《等待達利》

於是我開始寫

不爲驚世駭俗,只想在紙上摁住那一刻的心跳;不爲開山立派,只想把掌心裏那些瞬間的觸動握緊一點。所有絢爛的聲色在腦海裏翻湧成潮,到了指尖卻只剩數行輕輕的複述。我不過是時間的傳聲筒,把前人的呼吸、自己的顫慄,用我庸弊與拙劣的文筆一併傳遞給下一個願意傾聽的人。

而小黑盒於我,恰是一座晝夜不熄的燈塔,也是一方可以悄悄修補自己的海灣。我把寫下的字句放進海里,像一圈圈退回又湧上的潮汐,看似只在淺灘上撲騰,卻仍不斷有人循聲而來,那些聲音被沙粒悉心收藏,潮水再急也卷不走,像一句句只對彼此生效的密誓,在耳畔長久迴響,永不褪色。

我並非矯情的文青病,只是忽然失語。但我想不出該用如何的辭藻去涵蓋我此時的平靜與坦然,那是一種悸動,爲了我現在所知的一切與我未知的一切,還有正在看這篇文章的,曾經感謝那些在我失落時出現在我身邊託舉我站立的人,感謝你輕而易舉般賦予我的愛。這些美妙的記憶我深埋於心。

當然,也並非全是誇讚,我還記得23年年底的時候,我寫過一篇《駕駛我的車》的影評與解讀,發出十分鐘後就有人私信:‘別再自我感動了,你根本沒看懂濱口龍介。’我盯着屏幕,手指快過腦子,幾下就把正文刪得只剩一個孤零零的標題,像把剛搭好的紙房子一口氣吹散。

如今回想,那種被一句話掀翻的狼狽,仍會讓背脊微微發緊。原來別人一瞬間的排斥,比漫長的讚美更容易讓人懷疑自己是否真的有資格開口。

後來我想,既然資格是別人給的,那就乾脆把懷疑本身寫進去,讓懷疑也變成被分享的一部分。這個決定,比任何一氣呵成的讚美都更有重量,它讓我這樣一個普通影迷的寫作獲得了“作者性”,原來我已經是作者了。

《駕駛我的車》

《穿越無盡的海洋前往月球》

《勇士》

《世界的阿菊》

私人的情感是個連我們自己都無法清晰抓住的東西,那些細節總是朦朦朧朧,變幻無窮。越是努力回想,就越是難以看清,對情感的回憶總是無休止地自我腐蝕。

情感比回憶更強大,也更狡黠。當我試圖追溯某一刻的悸動,真正襲來的卻是這一秒的新情緒。它把當年的光影剪碎,再拼貼成一張只屬於現在的底片。於是,我記住的不再是事件,而是事件之於此刻的重量。

電影與在小黑盒上碼字像兩條交叉的河流同時沖刷我。膠片裏的幻影、鍵盤上的回聲,一點點把最初的想法推向朦朧。可當我被潮水推到最遠的那塊礁石時,仍能摸到那句最樸素的念頭——分享

《紅色天空》

《我想藏起來》

於是,我把鍵盤從銀幕移向紙頁,像把望遠鏡調轉方向。

《金閣寺》的火焰在指尖噼啪作響,我聽見三島用熾烈的金箔灼燒自卑;

《悉達多》的河流在字縫間暗暗改道,黑塞把每一次“我懂了”輕輕推翻,再讓新的茫然漫上岸;

《在路上》的塵土則直接撲進我的呼吸,凱魯亞克把汽油味和星羣一起塞進一個通宵的段落。

我不再只想說“這電影很好看”,我想問:

一把火能不能燒掉我們不敢直視的殘缺?

一條河究竟要拐幾個彎,才肯把“我”交還給“我們”?

而一條路,如果永遠不到達,還算不算路?

影評曾是我的渡口,現在我想繼續往深處走,讓火焰、河流與塵土同時落在紙上,替我把“分享”兩個字寫得更重、更燙。當影像與文字已經不夠盛下我的疑問,我開始讓混凝土也開口。

《天上再見》

而後,我把目光從文字移向鋼筋與混凝土。

在粗野主義的縫隙裏,我聽見了寂靜。裸露的水泥牆像未經修飾的喉嚨,把回聲咽回去,只留下粗礪的呼吸;

在未來主義的玻璃弧面上,我看見速度被折成一道光,建築像一列來不及剎車的列車,把“下一秒”提前釘進此刻;

而極簡主義乾脆把語言削到只剩一根線、一塊平面,卻逼出最響亮的回答——“存在本身,就是全部修辭。”

影評曾是我的渡口,文學是我的河牀,如今我讓這些房子也開口說話。粗糲的牆教我沉默,疾馳的弧線教我奮不顧身,留白教我如何在最少裏給出最多。

當鍵盤再次落下,它們不再只是影評、不再只是書評,也不再只是建築隨筆,它們是我用三種方言,對同一條“分享”之路的繼續丈量。

《基督聖體》

《人生一世》

《雜種》

後來,我乾脆把自己當成一張白紙,從頭寫起。

散文、短篇,一篇接一篇,像給靈魂拆骨重裝。我不再滿足於複述,而是讓字句自己長出骨肉,在死亡哲學中搖曳,讓角色在追問“爲什麼活”與“怎樣死”之間,一步步走向灰燼;讓情緒的每一次輕微起伏,都像心電圖上的尖峯,宣告存在。

若問我從何時起“會”寫作,我答不上來。也許是某條凌晨三點的私信、某次刪稿後的空白、某段被人指摘“沒看懂”的啞口,全悄悄在體內發酵,最後釀成一股再也按不下去的飢餓,不是想被看見,而是不得不寫。

《大菩薩嶺》

《我的章魚老師》

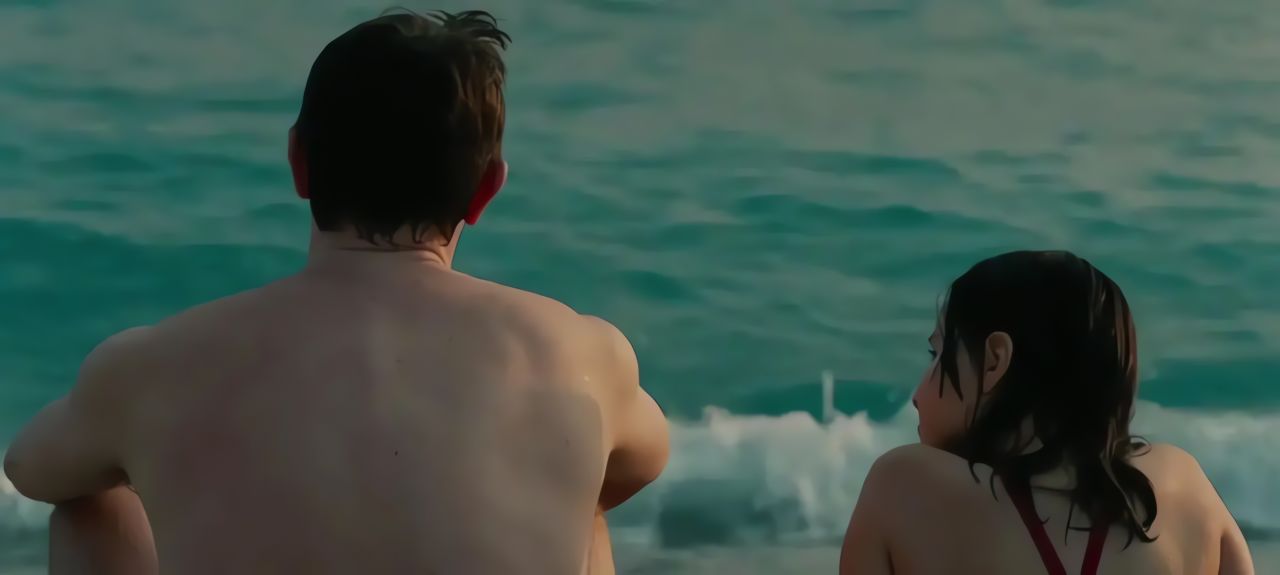

《曬後假日》

《我們都無法成爲大人》

我是個平凡的普通人,但我會一直追尋着我想要的而前進,這也好、那也好,影評也好,散文也罷,乃至零碎的哲學、未竟的建築,這些自我筆下發現的一切都是我活過的證明,是我存在過的痕跡,是我如浮塵,如遊星的塵時,存在過的短短一瞬間。但你要問我爲什麼,或許我只能回答,因爲體驗過富有生命力的瞬間,更無法忍受平庸的尋常。

在這結尾,我借用一句克爾凱郭爾的話來表達自己:

“青春爲何物?南柯一夢罷了。愛情爲何物?夢中的造物罷了。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[11.22]冬促提前批,全是新史低!42款佳作大背刺,黑五特惠發力](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/22/ab9f9e9c33f5a0ae0e03c236bc3604ef.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)