当我敲下这些文字时,我成为小黑盒作者的旅程已悄然行至第830天,我也从19岁来到了21岁。今天借着黑盒周年活动的引子,我把旧文逐一翻检,指尖在屏幕上游走,像在翻阅一册陌生的日记。越读越惊觉,那些静默的字句竟替我存下了如此漫长的晨昏。

我还记得我在小黑盒上写的第一篇影评,那是《白日梦想家》。我已忘了当初为何沉醉,或许只是想给索然无味的日子添点颜色,也许只是急于为“兴趣”二字找一个体面的标签。总之,投身于观影中后,那些天马行空的想象让我略微有些缺憾的生活拥有了一间可以拥抱自我的藏身之处。

它们把我的额头轻轻按向大地,教我听见《八座山》深处隐隐的脉搏;它们牵住我的目光,让我放肆凝视《等待达利》那荒诞不经的霓虹;它们又招来整座世界的风、光与尘埃,随着《酒精计划》一同旋转、腾空。这些瑰丽而轻盈的瞬间,像一群夜鸟掠过我心与眼的湖面,羽翼拍击,溅起星屑般的回声,久久不肯散去。

《酒精计划》

《八座山》

《等待达利》

于是我开始写

不为惊世骇俗,只想在纸上摁住那一刻的心跳;不为开山立派,只想把掌心里那些瞬间的触动握紧一点。所有绚烂的声色在脑海里翻涌成潮,到了指尖却只剩数行轻轻的复述。我不过是时间的传声筒,把前人的呼吸、自己的颤栗,用我庸弊与拙劣的文笔一并传递给下一个愿意倾听的人。

而小黑盒于我,恰是一座昼夜不熄的灯塔,也是一方可以悄悄修补自己的海湾。我把写下的字句放进海里,像一圈圈退回又涌上的潮汐,看似只在浅滩上扑腾,却仍不断有人循声而来,那些声音被沙粒悉心收藏,潮水再急也卷不走,像一句句只对彼此生效的密誓,在耳畔长久回响,永不褪色。

我并非矫情的文青病,只是忽然失语。但我想不出该用如何的辞藻去涵盖我此时的平静与坦然,那是一种悸动,为了我现在所知的一切与我未知的一切,还有正在看这篇文章的,曾经感谢那些在我失落时出现在我身边托举我站立的人,感谢你轻而易举般赋予我的爱。这些美妙的记忆我深埋于心。

当然,也并非全是夸赞,我还记得23年年底的时候,我写过一篇《驾驶我的车》的影评与解读,发出十分钟后就有人私信:‘别再自我感动了,你根本没看懂滨口龙介。’我盯着屏幕,手指快过脑子,几下就把正文删得只剩一个孤零零的标题,像把刚搭好的纸房子一口气吹散。

如今回想,那种被一句话掀翻的狼狈,仍会让背脊微微发紧。原来别人一瞬间的排斥,比漫长的赞美更容易让人怀疑自己是否真的有资格开口。

后来我想,既然资格是别人给的,那就干脆把怀疑本身写进去,让怀疑也变成被分享的一部分。这个决定,比任何一气呵成的赞美都更有重量,它让我这样一个普通影迷的写作获得了“作者性”,原来我已经是作者了。

《驾驶我的车》

《穿越无尽的海洋前往月球》

《勇士》

《世界的阿菊》

私人的情感是个连我们自己都无法清晰抓住的东西,那些细节总是朦朦胧胧,变幻无穷。越是努力回想,就越是难以看清,对情感的回忆总是无休止地自我腐蚀。

情感比回忆更强大,也更狡黠。当我试图追溯某一刻的悸动,真正袭来的却是这一秒的新情绪。它把当年的光影剪碎,再拼贴成一张只属于现在的底片。于是,我记住的不再是事件,而是事件之于此刻的重量。

电影与在小黑盒上码字像两条交叉的河流同时冲刷我。胶片里的幻影、键盘上的回声,一点点把最初的想法推向朦胧。可当我被潮水推到最远的那块礁石时,仍能摸到那句最朴素的念头——分享

《红色天空》

《我想藏起来》

于是,我把键盘从银幕移向纸页,像把望远镜调转方向。

《金阁寺》的火焰在指尖噼啪作响,我听见三岛用炽烈的金箔灼烧自卑;

《悉达多》的河流在字缝间暗暗改道,黑塞把每一次“我懂了”轻轻推翻,再让新的茫然漫上岸;

《在路上》的尘土则直接扑进我的呼吸,凯鲁亚克把汽油味和星群一起塞进一个通宵的段落。

我不再只想说“这电影很好看”,我想问:

一把火能不能烧掉我们不敢直视的残缺?

一条河究竟要拐几个弯,才肯把“我”交还给“我们”?

而一条路,如果永远不到达,还算不算路?

影评曾是我的渡口,现在我想继续往深处走,让火焰、河流与尘土同时落在纸上,替我把“分享”两个字写得更重、更烫。当影像与文字已经不够盛下我的疑问,我开始让混凝土也开口。

《天上再见》

而后,我把目光从文字移向钢筋与混凝土。

在粗野主义的缝隙里,我听见了寂静。裸露的水泥墙像未经修饰的喉咙,把回声咽回去,只留下粗砺的呼吸;

在未来主义的玻璃弧面上,我看见速度被折成一道光,建筑像一列来不及刹车的列车,把“下一秒”提前钉进此刻;

而极简主义干脆把语言削到只剩一根线、一块平面,却逼出最响亮的回答——“存在本身,就是全部修辞。”

影评曾是我的渡口,文学是我的河床,如今我让这些房子也开口说话。粗粝的墙教我沉默,疾驰的弧线教我奋不顾身,留白教我如何在最少里给出最多。

当键盘再次落下,它们不再只是影评、不再只是书评,也不再只是建筑随笔,它们是我用三种方言,对同一条“分享”之路的继续丈量。

《基督圣体》

《人生一世》

《杂种》

后来,我干脆把自己当成一张白纸,从头写起。

散文、短篇,一篇接一篇,像给灵魂拆骨重装。我不再满足于复述,而是让字句自己长出骨肉,在死亡哲学中摇曳,让角色在追问“为什么活”与“怎样死”之间,一步步走向灰烬;让情绪的每一次轻微起伏,都像心电图上的尖峰,宣告存在。

若问我从何时起“会”写作,我答不上来。也许是某条凌晨三点的私信、某次删稿后的空白、某段被人指摘“没看懂”的哑口,全悄悄在体内发酵,最后酿成一股再也按不下去的饥饿,不是想被看见,而是不得不写。

《大菩萨岭》

《我的章鱼老师》

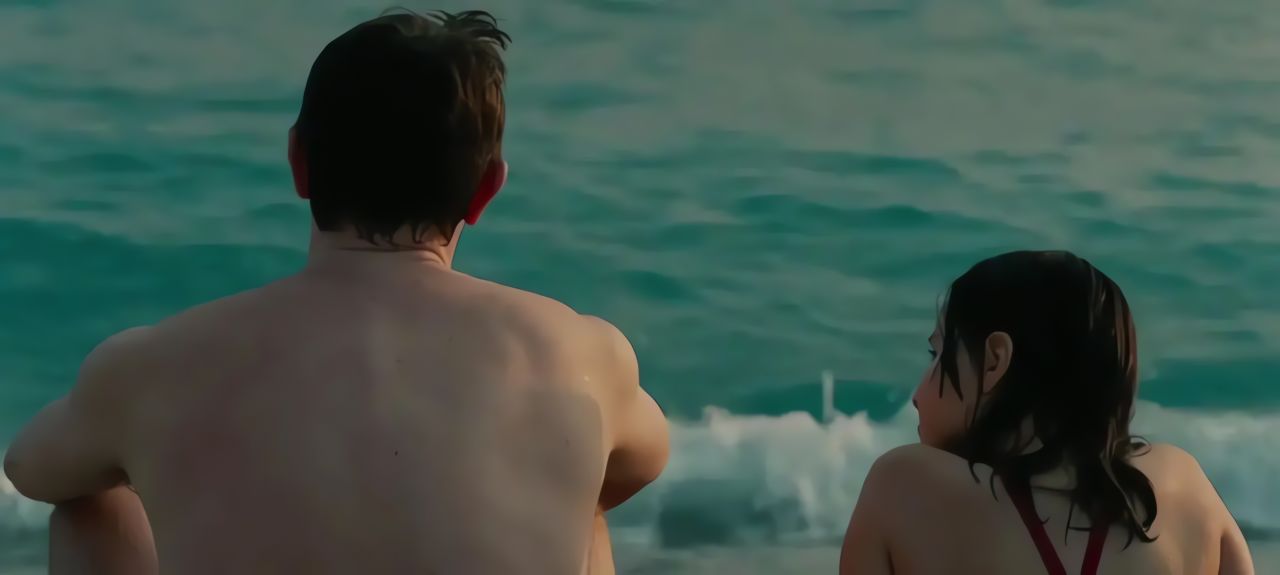

《晒后假日》

《我们都无法成为大人》

我是个平凡的普通人,但我会一直追寻着我想要的而前进,这也好、那也好,影评也好,散文也罢,乃至零碎的哲学、未竟的建筑,这些自我笔下发现的一切都是我活过的证明,是我存在过的痕迹,是我如浮尘,如游星的尘时,存在过的短短一瞬间。但你要问我为什么,或许我只能回答,因为体验过富有生命力的瞬间,更无法忍受平庸的寻常。

在这结尾,我借用一句克尔凯郭尔的话来表达自己:

“青春为何物?南柯一梦罢了。爱情为何物?梦中的造物罢了。”

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![[11.22]冬促提前批,全是新史低!42款佳作大背刺,黑五特惠发力](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/22/ab9f9e9c33f5a0ae0e03c236bc3604ef.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)