盒友們,我是寫學習、生活與遊戲雜談的老狄。今天繼續結合維也納戰爭博物館裏的展品,讓大家瞭解奧匈帝國視角下的一戰故事,帶你們雲旅遊。

當然,這不僅是空間維度的雲旅遊,也是時間維度的穿越之旅。請盒友做好準備,旅途即將開始。

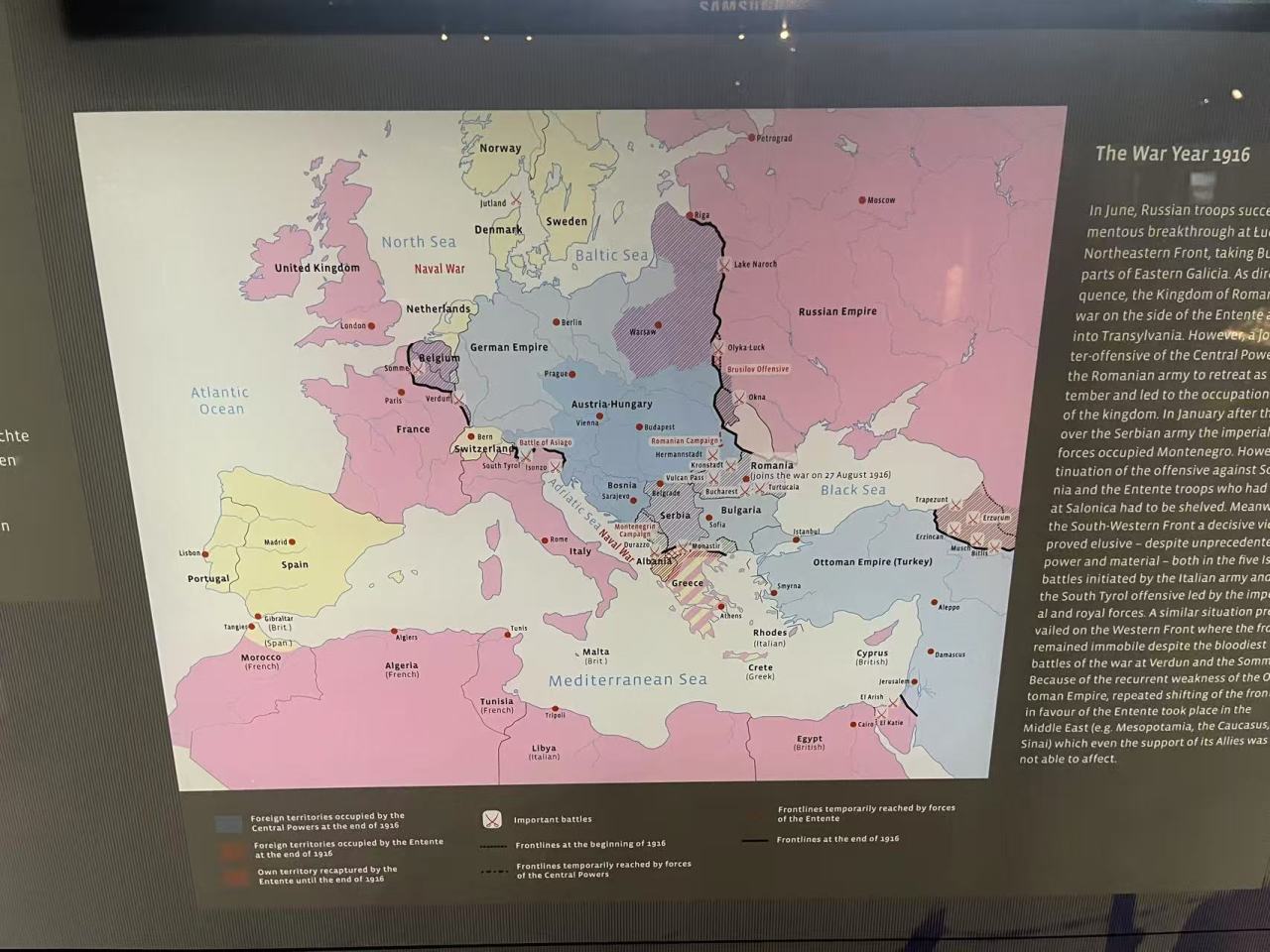

1916年戰局概況

提起一戰的1916年局勢,盒友們的第一反應肯定是西線的凡爾登戰役和索姆河戰役。畢竟它們都以戰況激烈和殘酷而著稱,前者是“絞肉機”,後者有“地獄”之稱。

不過,維也納軍博的一戰展區爲我們提供了審視這場大戰的另一個視角,一個來自戰敗者和始作俑者的視角。

這面展板中間的照片描述的是1916年東線鐵絲網與塹壕交織的情形,下方是當年的局勢地圖。左右兩邊是德英雙語寫的1916年大事記,我擇其要者如下。

首先是奧匈帝國在年初支棱起來了,它(在德國和保加利亞的幫助下)一鼓作氣,於1月8日至11日佔領黑山地區,於13日佔領黑山王國首都採蒂涅,在十天後迫使王國無條件投降。

緊接着,奧匈帝國又於2月5日至23日發動一系列攻勢,佔領了阿爾巴尼亞北部。同月21日,血腥的凡爾登戰役於西線爆發(持續到9月9日)。

5月31日,一戰期間最大規模的海戰——日德蘭海戰爆發。德軍取得戰術勝利,但未能突破英國艦隊封鎖,因此英軍取得戰略勝利。

7月1日,索姆河戰役爆發並持續到11月19日。坦克第一次正式作爲出現在戰場上,改變了戰爭的面貌。

7月4日,奧斯曼土耳其軍隊兵鋒直指蘇伊士運河、8月27日,羅馬尼亞向奧匈帝國宣戰。

10月21日,奧匈帝國首相卡爾·馮·施蒂爾克伯爵在維也納遇刺。刺客是社民黨領袖維克多·阿德勒的兒子弗里德里希·阿德勒,以抗議施蒂爾克伯爵的內外政策。正是這位首相主導了奧匈對塞爾維亞參戰,並且未經帝國議會同意宣佈帝國進入緊急狀態。

11月5日,德國和奧匈帝國宣稱波蘭王國從沙俄中獨立。諷刺的是,當年瓜分波蘭的正是俄普奧三家。

11月21日,奧皇約瑟夫·弗朗茨一世去世。對他來說,壞消息是沒能親眼看到同盟國陣營勝利,好消息是他也沒有親眼看到同盟國戰敗和奧匈解體。

12月12日,同盟國向協約國發出和平提議。同月18日,美國總統威爾遜也呼籲和平,但也沒起到實際作用。既然雙方不聽他勸架,威爾遜只好在下一年親自下場勸架了。

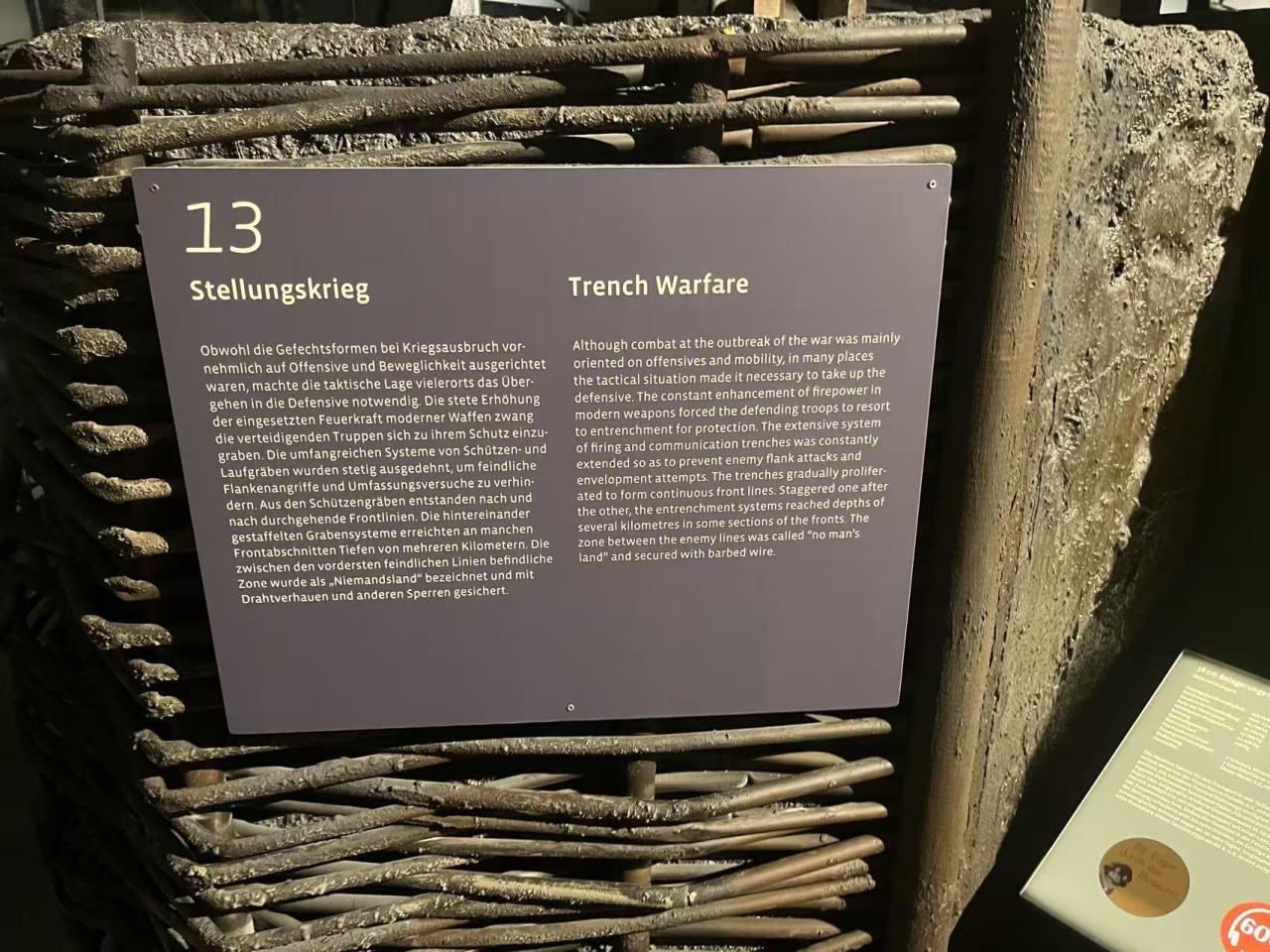

塹壕戰與滲透戰術

大展牌的附近有面小說明牌,它並非貼在牆壁上,而是釘在鋼筋混凝土和鐵條模樣的障礙物上,上書“塹壕戰”的德英雙語,大意如下:

儘管在戰爭爆發初期,戰鬥主要側重於進攻和機動性,但在許多地方,由於戰術形勢所迫,不得不採取防禦態勢。現代武器中不斷增強的火力迫使防禦部隊不得不借助戰壕來保護自己用於射擊和通信的戰壕系統被不斷延伸,以防範敵人的側翼攻擊和包圍企圖。

這些戰壕逐漸增多,最終形成了連續的前線。錯落地一個接一個,這些防禦工事系統在戰線的某些地段延伸到了數公里深處。敵軍防線之間的區域被稱爲“無人地帶”,並被帶刺鐵絲網所防護。

簡單地說,從普法戰爭到一戰,武器裝備取得進步,具體表現之一是炮兵火力的提升(精度、射程、射速)。

於是,各國軍隊高層想當然地認爲火力的加強有助於集中火力摧毀或壓制敵方的陣地,有助於進攻,於是各國條令都強調進攻的意義,強調勇氣和士氣等精神因素。

但他們沒有想到,塹壕工事能有效抵禦炮火,鐵絲網能遲滯步兵的機動,機槍能遏制步兵的衝鋒。

此外,連續而嚴密的塹壕系統更是使得迂迴進攻成爲奢望。縱深防禦、預備隊、鐵路的輸送能力與戰場上較高的兵力空間比也讓成功的突破難以擴大戰果。

1916年展廳裏的塹壕模型與機槍、迫擊炮

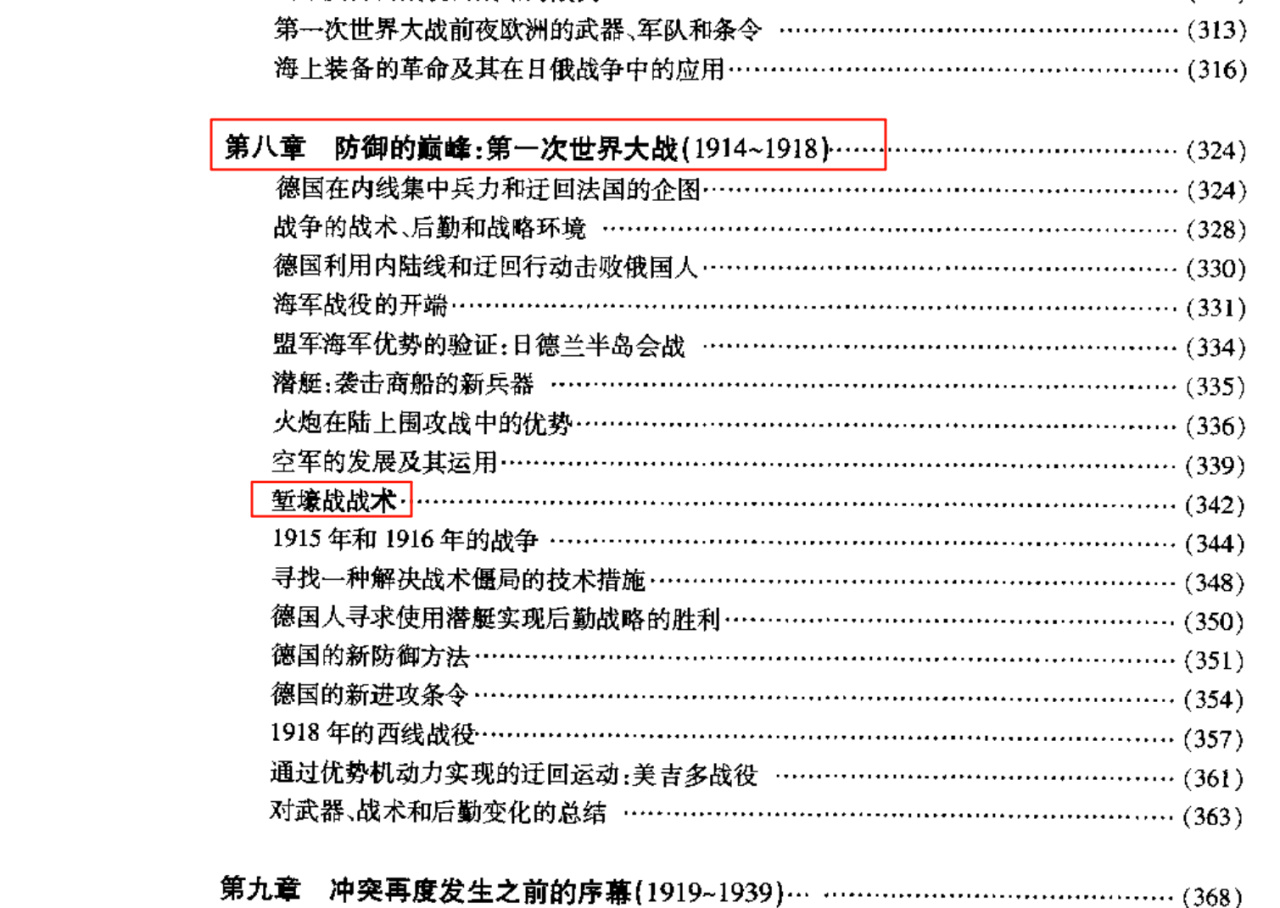

因此,火力的加強不僅有利於進攻,更有利於防禦,讓塹壕戰成爲了一戰的主要作戰形式。以至於《西方戰爭藝術》的作者阿徹·瓊斯給一戰章節取的小標題爲“防禦的巔峯”。

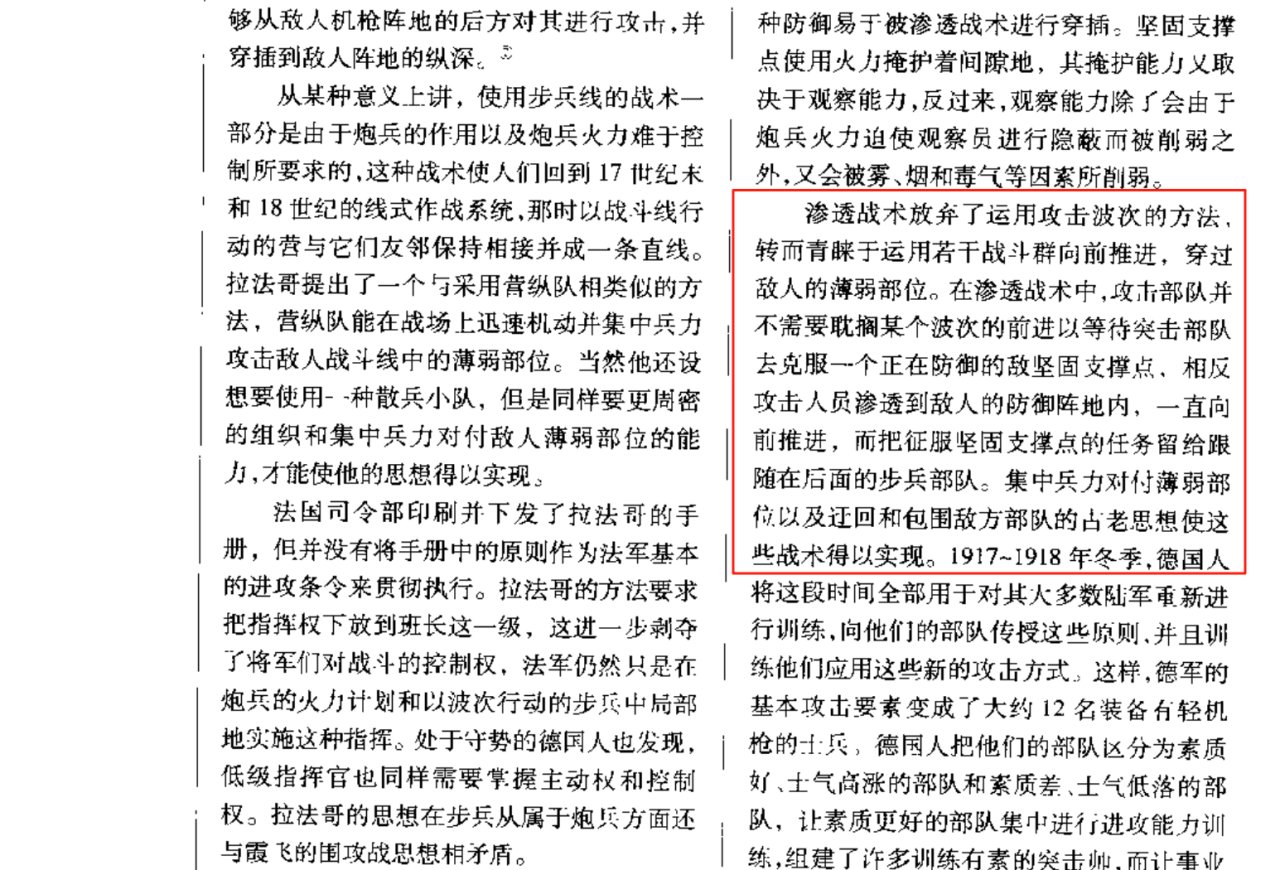

如前所述,一戰的塹壕系統防禦嚴密,還具有連續性,企圖迂迴很難,想要強行正面突破更是會遭受巨大的傷亡。因此,“滲透戰術”應運而生。

這一戰術通常被認爲是德國人最先發明,核心理念是避開敵人的強點(阿徹·瓊斯的用詞是“堅固支撐點”),滲透其弱點,向縱深穿插,瓦解其指揮和後勤系統,從而癱瘓整個防禦體系,而不是在所有戰線上都進行正面強攻。

具體的戰術流程大致是:專業突擊分隊(Stosstruppen,也就是遊戲裏赫赫有名的暴風突擊隊)滲透敵方塹壕體系的薄弱點,繞過堅固據點直插敵人縱深,打開缺口。

隨後,主力部隊跟進,包圍並清除被突擊分隊繞過的據點,鞏固佔領區域。最後,重型部隊和預備隊投入戰鬥,擴大戰果,向突破口兩側席捲,或繼續向縱深發展進攻。

與此同時,炮兵也要支援步兵,具體做法是進行急促而猛烈的炮火準備。因爲如果炮擊時間過長,會暴露己方的主攻方向,而且炮擊造成的炮坑還會阻礙己方步兵前進,併爲敵軍提供掩護。

戰壕奇兵與他們的米奇妙妙工具

盒友們不難發現,滲透戰術成功的關鍵是突擊隊的綜合素質。如果沒有他們打開缺口,那麼後續梯隊的鞏固陣地和擴大戰果也無從談起。

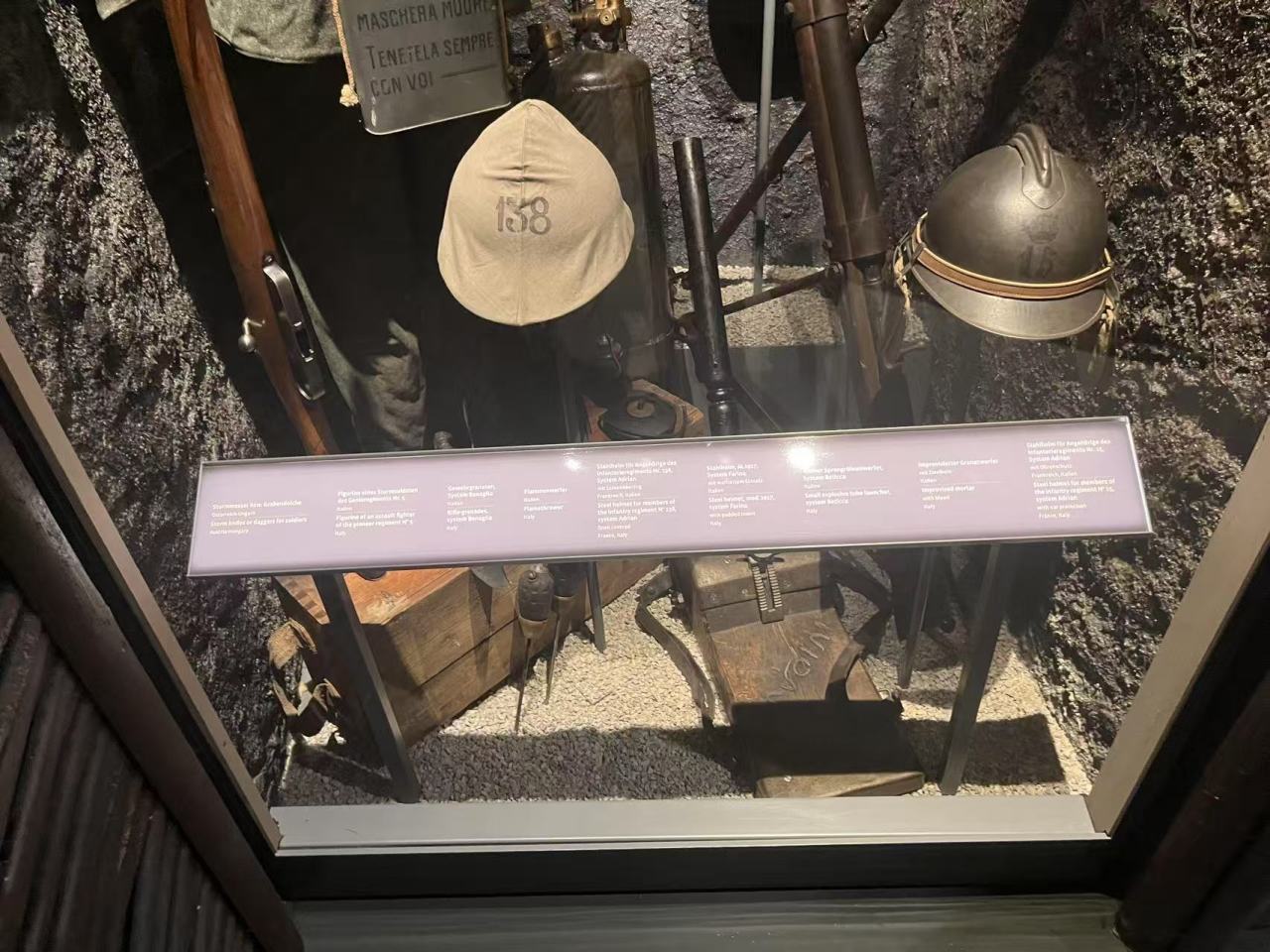

因此,突擊隊員不僅要有嚴格的訓練,高昂的士氣,無畏的勇氣,還得配備特殊的裝備。在1916年展廳的陳列櫃裏,我就遇見了許多這樣的裝備,其中不少是戰地1裏的老熟人。

比如這套裝備,從上至下分別是鋼盔、防毒面罩、護肩鋼板和護胸鋼板,乍一看頗像中世紀的重步兵。他的面罩讓我想起了戰地1裏的噴火兵,鋼板又像哨兵。

其配備的武器有步槍、手榴彈、榴彈發射器、迫擊炮和氧氣瓶模樣的容器,鋼板的胸前還掛着個飯盒,整體看上去更像哨兵。

另一位“精英兵”脖子上掛着件“圍裙”,看起來像打了繃帶的傷兵,又像炊事班班長。旁邊的油畫表明,“圍裙”裏裝的都是手榴彈。

巧合的,某位最知名的炊事兵也擅使手榴彈。

沒走幾步,我又看到了老熟人——戰壕奇兵。原來戰地1裏的這一精英兵種也是有原型的,他們頭戴鋼盔,手握祕密武器——奇兵棒。

奇兵棒的真實名稱是戰壕杖。之所以要用這種兵器,是因爲戰壕空間狹小,如果是較長的武器,不易揮舞,不好發力。戰壕杖其實就是帶着刺的錘子/手杖,有些大膽(不要命)的士兵還會在另一頭綁上手榴彈。

從油畫裏我們可以看到,真實的“戰壕奇兵”並不像遊戲裏那樣上半身披着盔甲,也沒有拉風的護目鏡。他們也會攜帶大量手榴彈,不過不是像遊戲中那樣綁在腰間,而是放在袋子裏。

寫到這裏,我恍然大悟。破案了,原來之前穿圍裙的“炊事班班長”也是塹壕奇兵的一種,只是他們沒有帶奇兵棒而已。

下圖的兵種我沒找到原型。那面黃黑色的“盾牌”也許真的是盾牌,聽說一戰的士兵爲了抵禦機槍火力會手持盾牌緩慢前進,用機動性換取防護。但看厚度又不像能防彈的盾牌,還望懂行的盒友教我。

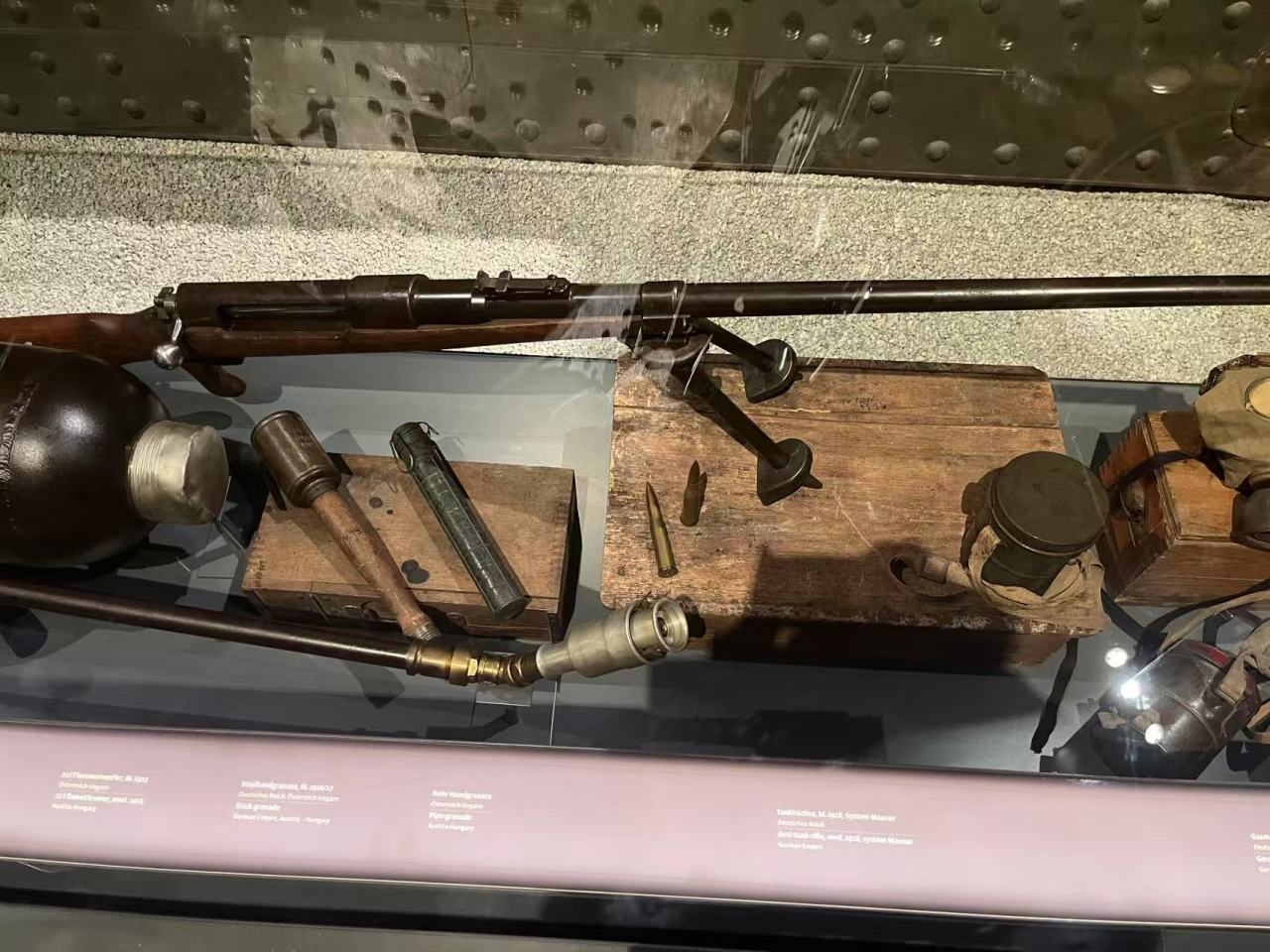

緊隨其後的是噴火兵與反坦克兵的裝備。最左邊的是奧匈帝國的火焰噴射器,可以清楚地看到“煤氣竈”、管道和噴嘴。右邊是兩枚手榴彈,一枚是棍式,來自德國。另一枚是管式,奧匈精品。

中間的是奧匈帝國生產的反坦克槍。與今天的反器材槍一樣,它的槍管很長,還有托架。子彈也很長,接近旁邊的管式手榴彈的一半。

我所打過的巴雷特反器材狙擊槍

右邊的是防毒面具及配備的小盒子(看起來更像罐頭,可能是淨化空氣用的過濾罐)。最右邊還有一枚76mm口徑的毒氣炮彈,是德國的產品。

寫到這裏有點累了,盒友們應該也看累了。那我們不妨暫且休息一下,幾天後繼續我們的維也納雲旅遊和一戰時空之旅

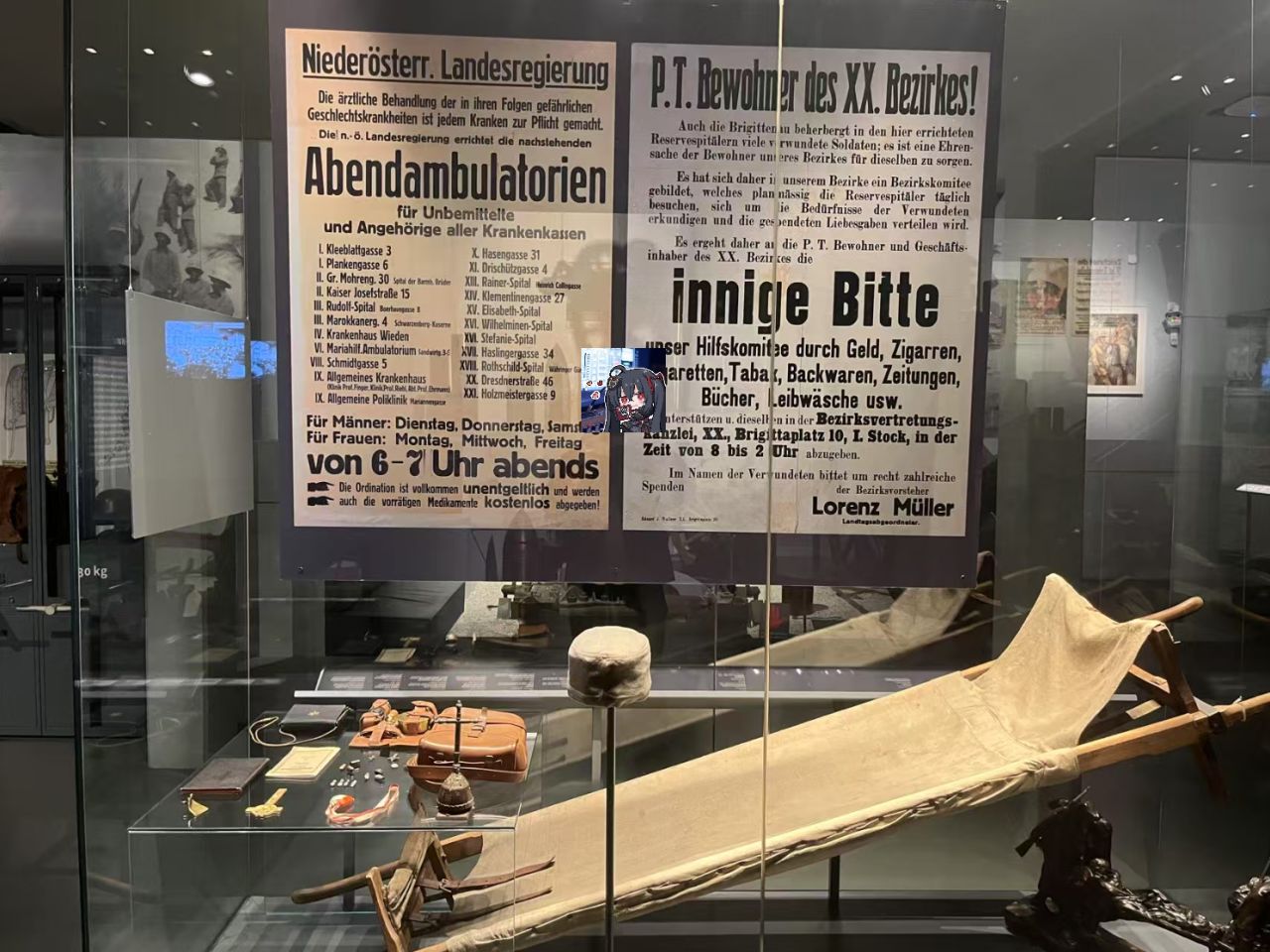

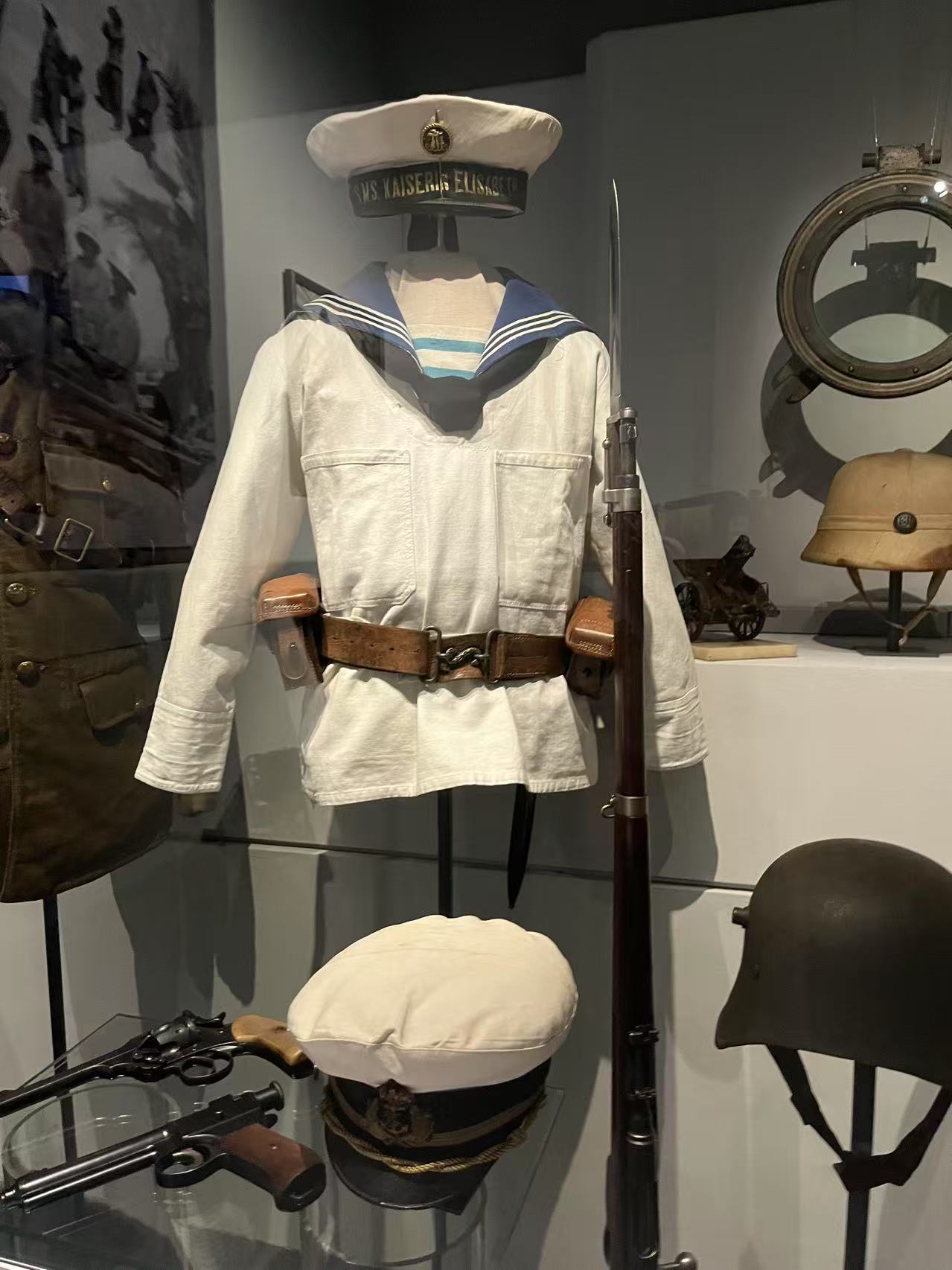

下一期,我將帶各位進一步瞭解一戰中真實的醫療兵是什麼樣的,帶大家看看奧匈帝國的海軍,並考驗各位盒友們如果回到一戰,能否成爲一名合格的能夠獨當一面的士兵。敬請期待!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[11.22]冬促提前批,全是新史低!42款佳作大背刺,黑五特惠發力](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/22/ab9f9e9c33f5a0ae0e03c236bc3604ef.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)