盒友们,我是写学习、生活与游戏杂谈的老狄。今天继续结合维也纳战争博物馆里的展品,让大家了解奥匈帝国视角下的一战故事,带你们云旅游。

当然,这不仅是空间维度的云旅游,也是时间维度的穿越之旅。请盒友做好准备,旅途即将开始。

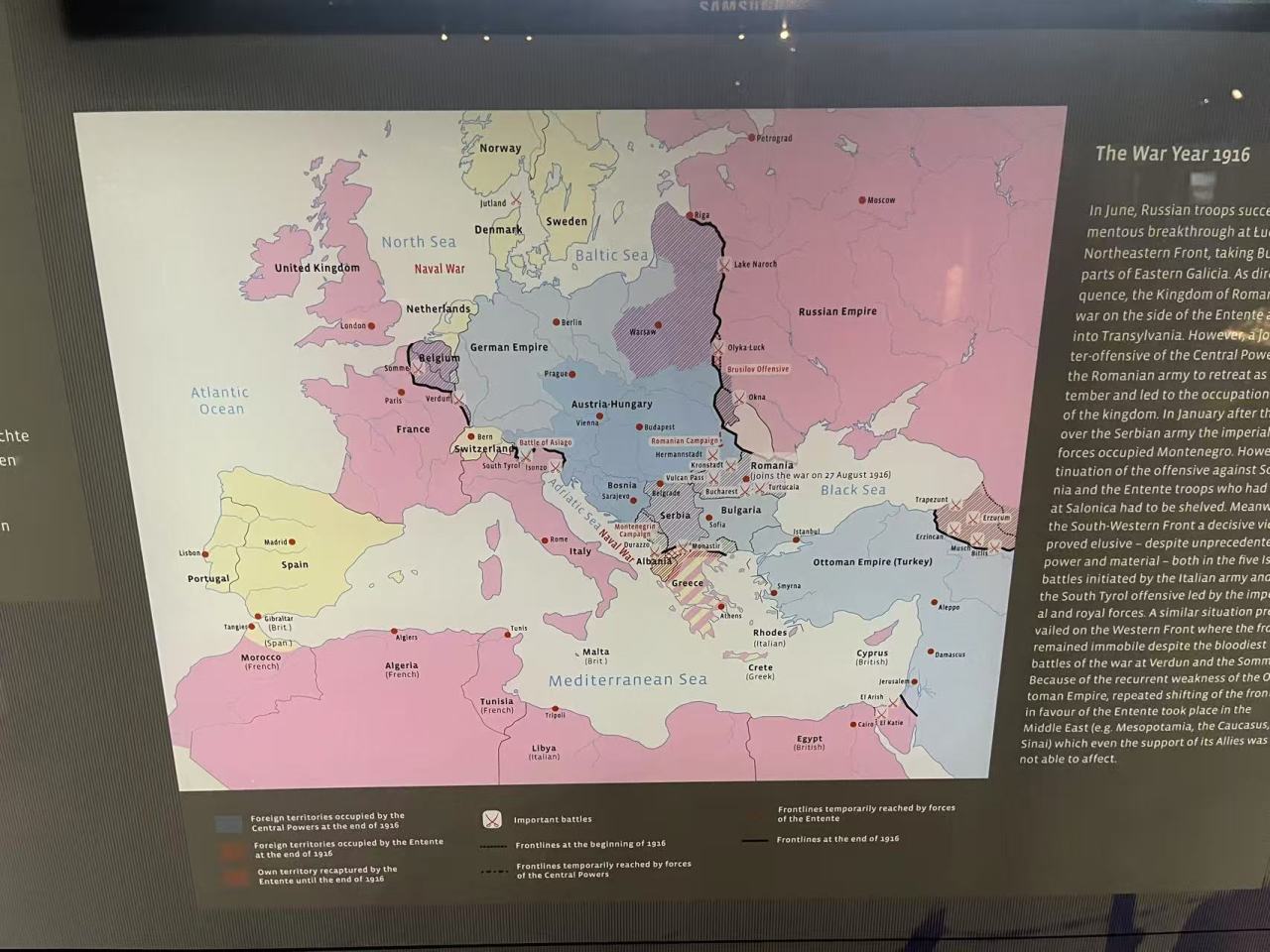

1916年战局概况

提起一战的1916年局势,盒友们的第一反应肯定是西线的凡尔登战役和索姆河战役。毕竟它们都以战况激烈和残酷而著称,前者是“绞肉机”,后者有“地狱”之称。

不过,维也纳军博的一战展区为我们提供了审视这场大战的另一个视角,一个来自战败者和始作俑者的视角。

这面展板中间的照片描述的是1916年东线铁丝网与堑壕交织的情形,下方是当年的局势地图。左右两边是德英双语写的1916年大事记,我择其要者如下。

首先是奥匈帝国在年初支棱起来了,它(在德国和保加利亚的帮助下)一鼓作气,于1月8日至11日占领黑山地区,于13日占领黑山王国首都采蒂涅,在十天后迫使王国无条件投降。

紧接着,奥匈帝国又于2月5日至23日发动一系列攻势,占领了阿尔巴尼亚北部。同月21日,血腥的凡尔登战役于西线爆发(持续到9月9日)。

5月31日,一战期间最大规模的海战——日德兰海战爆发。德军取得战术胜利,但未能突破英国舰队封锁,因此英军取得战略胜利。

7月1日,索姆河战役爆发并持续到11月19日。坦克第一次正式作为出现在战场上,改变了战争的面貌。

7月4日,奥斯曼土耳其军队兵锋直指苏伊士运河、8月27日,罗马尼亚向奥匈帝国宣战。

10月21日,奥匈帝国首相卡尔·冯·施蒂尔克伯爵在维也纳遇刺。刺客是社民党领袖维克多·阿德勒的儿子弗里德里希·阿德勒,以抗议施蒂尔克伯爵的内外政策。正是这位首相主导了奥匈对塞尔维亚参战,并且未经帝国议会同意宣布帝国进入紧急状态。

11月5日,德国和奥匈帝国宣称波兰王国从沙俄中独立。讽刺的是,当年瓜分波兰的正是俄普奥三家。

11月21日,奥皇约瑟夫·弗朗茨一世去世。对他来说,坏消息是没能亲眼看到同盟国阵营胜利,好消息是他也没有亲眼看到同盟国战败和奥匈解体。

12月12日,同盟国向协约国发出和平提议。同月18日,美国总统威尔逊也呼吁和平,但也没起到实际作用。既然双方不听他劝架,威尔逊只好在下一年亲自下场劝架了。

堑壕战与渗透战术

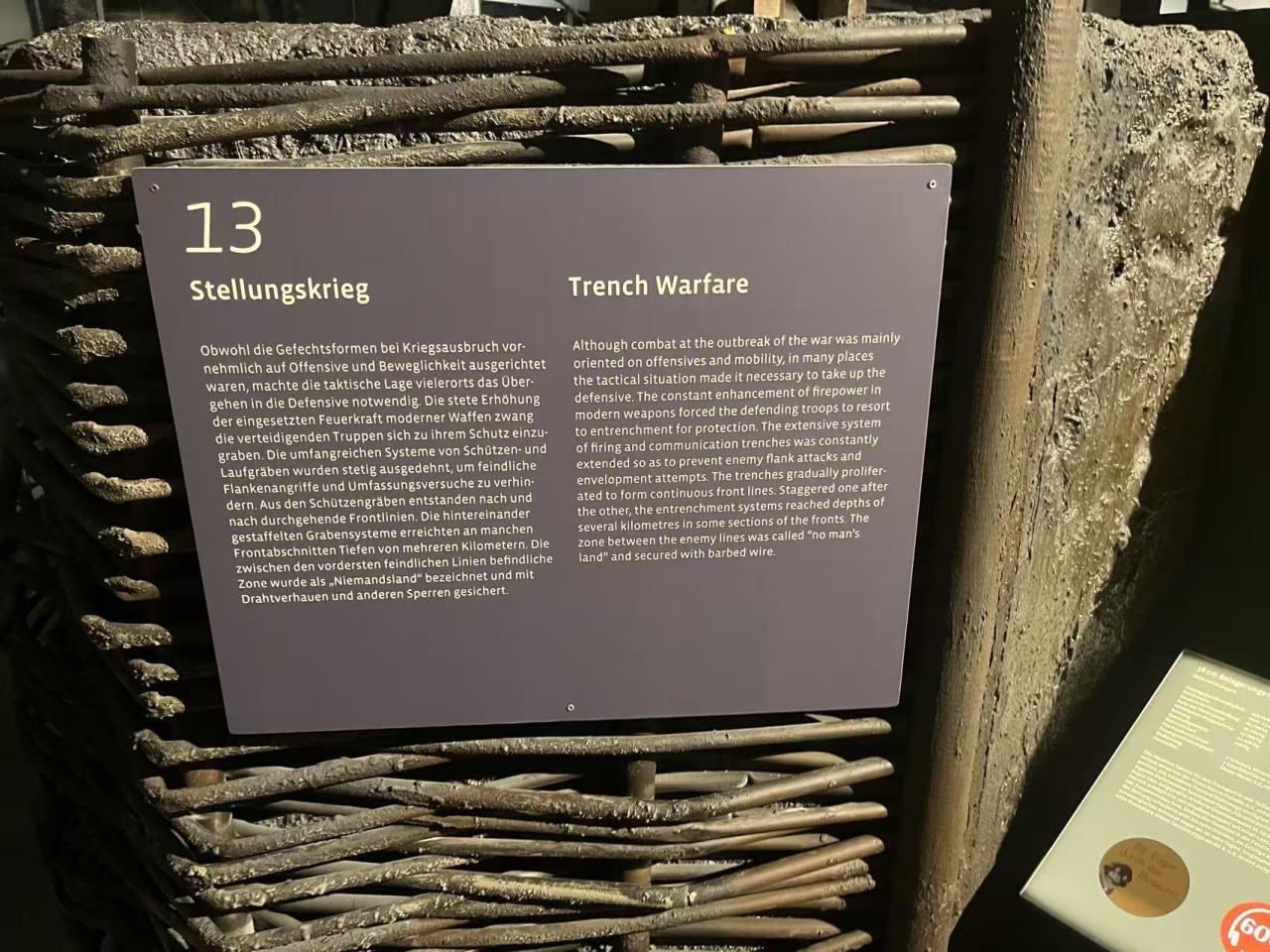

大展牌的附近有面小说明牌,它并非贴在墙壁上,而是钉在钢筋混凝土和铁条模样的障碍物上,上书“堑壕战”的德英双语,大意如下:

尽管在战争爆发初期,战斗主要侧重于进攻和机动性,但在许多地方,由于战术形势所迫,不得不采取防御态势。现代武器中不断增强的火力迫使防御部队不得不借助战壕来保护自己用于射击和通信的战壕系统被不断延伸,以防范敌人的侧翼攻击和包围企图。

这些战壕逐渐增多,最终形成了连续的前线。错落地一个接一个,这些防御工事系统在战线的某些地段延伸到了数公里深处。敌军防线之间的区域被称为“无人地带”,并被带刺铁丝网所防护。

简单地说,从普法战争到一战,武器装备取得进步,具体表现之一是炮兵火力的提升(精度、射程、射速)。

于是,各国军队高层想当然地认为火力的加强有助于集中火力摧毁或压制敌方的阵地,有助于进攻,于是各国条令都强调进攻的意义,强调勇气和士气等精神因素。

但他们没有想到,堑壕工事能有效抵御炮火,铁丝网能迟滞步兵的机动,机枪能遏制步兵的冲锋。

此外,连续而严密的堑壕系统更是使得迂回进攻成为奢望。纵深防御、预备队、铁路的输送能力与战场上较高的兵力空间比也让成功的突破难以扩大战果。

1916年展厅里的堑壕模型与机枪、迫击炮

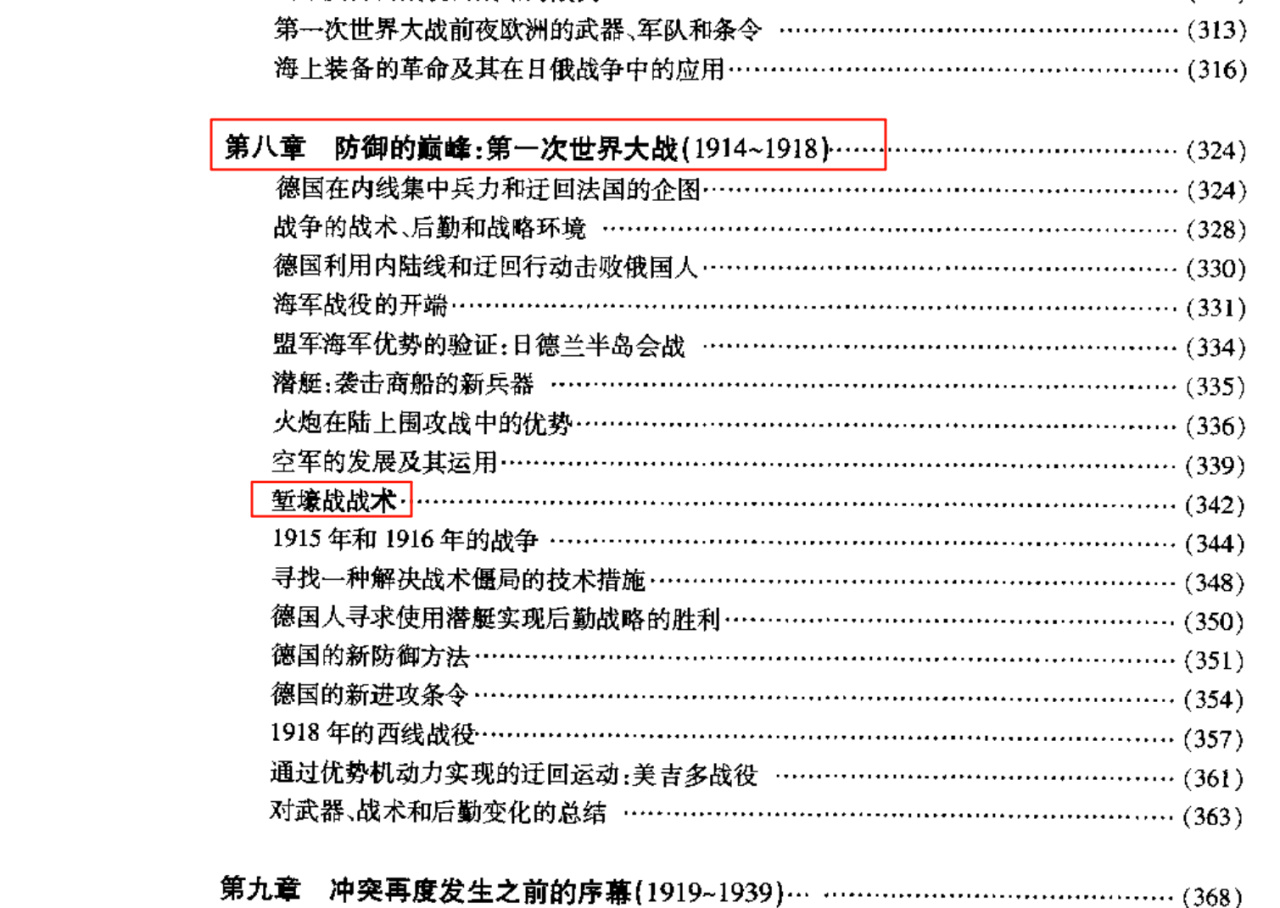

因此,火力的加强不仅有利于进攻,更有利于防御,让堑壕战成为了一战的主要作战形式。以至于《西方战争艺术》的作者阿彻·琼斯给一战章节取的小标题为“防御的巅峰”。

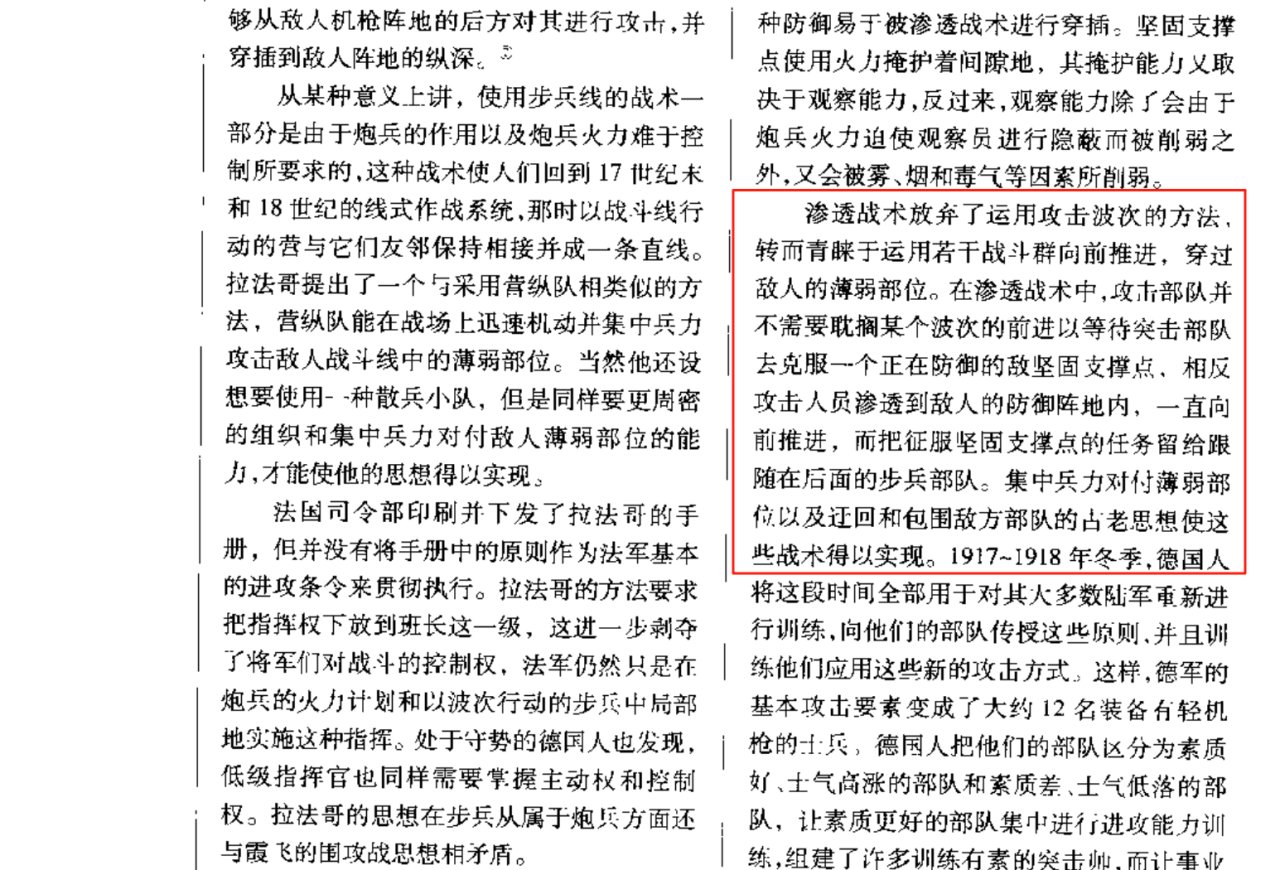

如前所述,一战的堑壕系统防御严密,还具有连续性,企图迂回很难,想要强行正面突破更是会遭受巨大的伤亡。因此,“渗透战术”应运而生。

这一战术通常被认为是德国人最先发明,核心理念是避开敌人的强点(阿彻·琼斯的用词是“坚固支撑点”),渗透其弱点,向纵深穿插,瓦解其指挥和后勤系统,从而瘫痪整个防御体系,而不是在所有战线上都进行正面强攻。

具体的战术流程大致是:专业突击分队(Stosstruppen,也就是游戏里赫赫有名的暴风突击队)渗透敌方堑壕体系的薄弱点,绕过坚固据点直插敌人纵深,打开缺口。

随后,主力部队跟进,包围并清除被突击分队绕过的据点,巩固占领区域。最后,重型部队和预备队投入战斗,扩大战果,向突破口两侧席卷,或继续向纵深发展进攻。

与此同时,炮兵也要支援步兵,具体做法是进行急促而猛烈的炮火准备。因为如果炮击时间过长,会暴露己方的主攻方向,而且炮击造成的炮坑还会阻碍己方步兵前进,并为敌军提供掩护。

战壕奇兵与他们的米奇妙妙工具

盒友们不难发现,渗透战术成功的关键是突击队的综合素质。如果没有他们打开缺口,那么后续梯队的巩固阵地和扩大战果也无从谈起。

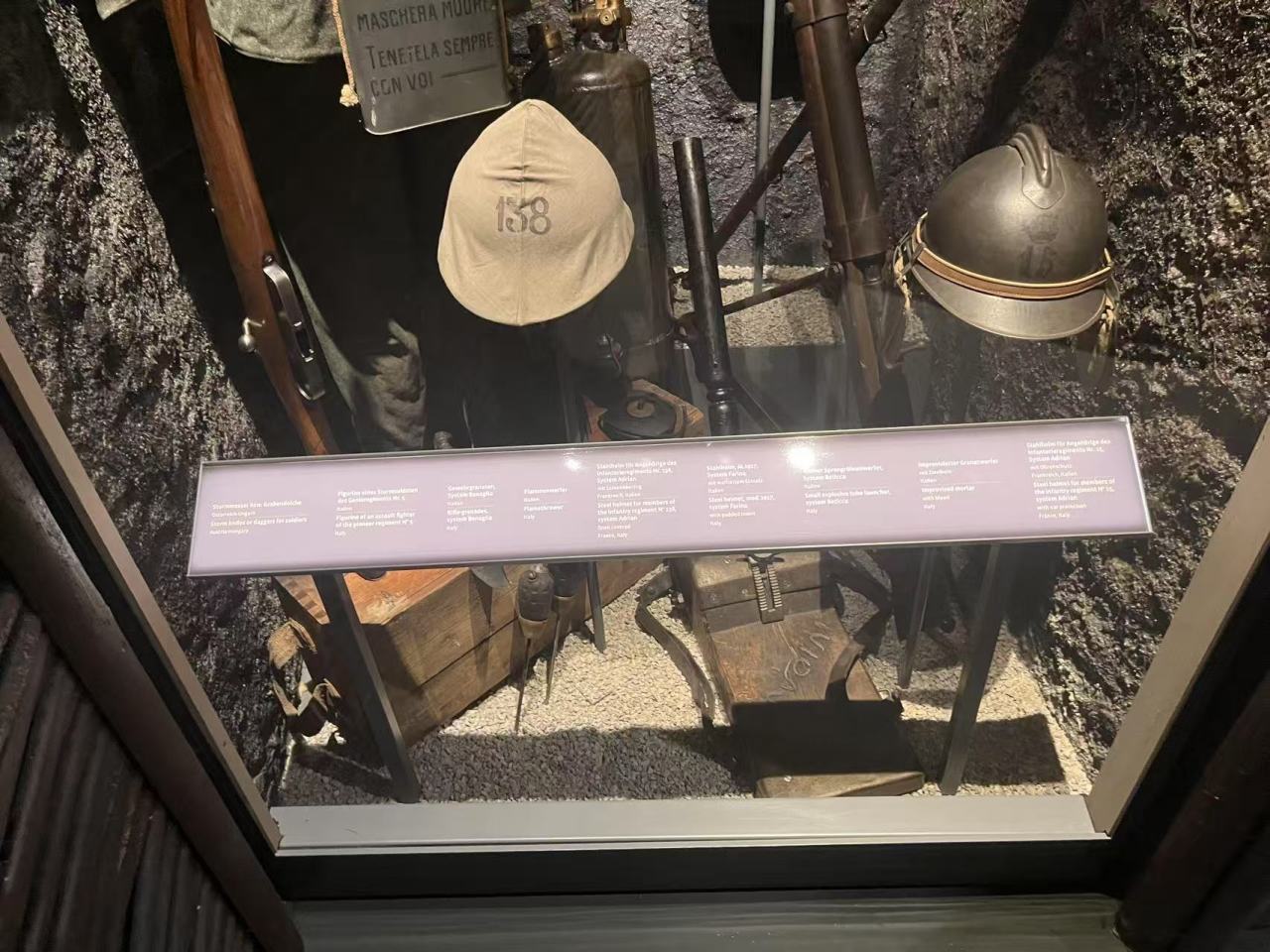

因此,突击队员不仅要有严格的训练,高昂的士气,无畏的勇气,还得配备特殊的装备。在1916年展厅的陈列柜里,我就遇见了许多这样的装备,其中不少是战地1里的老熟人。

比如这套装备,从上至下分别是钢盔、防毒面罩、护肩钢板和护胸钢板,乍一看颇像中世纪的重步兵。他的面罩让我想起了战地1里的喷火兵,钢板又像哨兵。

其配备的武器有步枪、手榴弹、榴弹发射器、迫击炮和氧气瓶模样的容器,钢板的胸前还挂着个饭盒,整体看上去更像哨兵。

另一位“精英兵”脖子上挂着件“围裙”,看起来像打了绷带的伤兵,又像炊事班班长。旁边的油画表明,“围裙”里装的都是手榴弹。

巧合的,某位最知名的炊事兵也擅使手榴弹。

没走几步,我又看到了老熟人——战壕奇兵。原来战地1里的这一精英兵种也是有原型的,他们头戴钢盔,手握秘密武器——奇兵棒。

奇兵棒的真实名称是战壕杖。之所以要用这种兵器,是因为战壕空间狭小,如果是较长的武器,不易挥舞,不好发力。战壕杖其实就是带着刺的锤子/手杖,有些大胆(不要命)的士兵还会在另一头绑上手榴弹。

从油画里我们可以看到,真实的“战壕奇兵”并不像游戏里那样上半身披着盔甲,也没有拉风的护目镜。他们也会携带大量手榴弹,不过不是像游戏中那样绑在腰间,而是放在袋子里。

写到这里,我恍然大悟。破案了,原来之前穿围裙的“炊事班班长”也是堑壕奇兵的一种,只是他们没有带奇兵棒而已。

下图的兵种我没找到原型。那面黄黑色的“盾牌”也许真的是盾牌,听说一战的士兵为了抵御机枪火力会手持盾牌缓慢前进,用机动性换取防护。但看厚度又不像能防弹的盾牌,还望懂行的盒友教我。

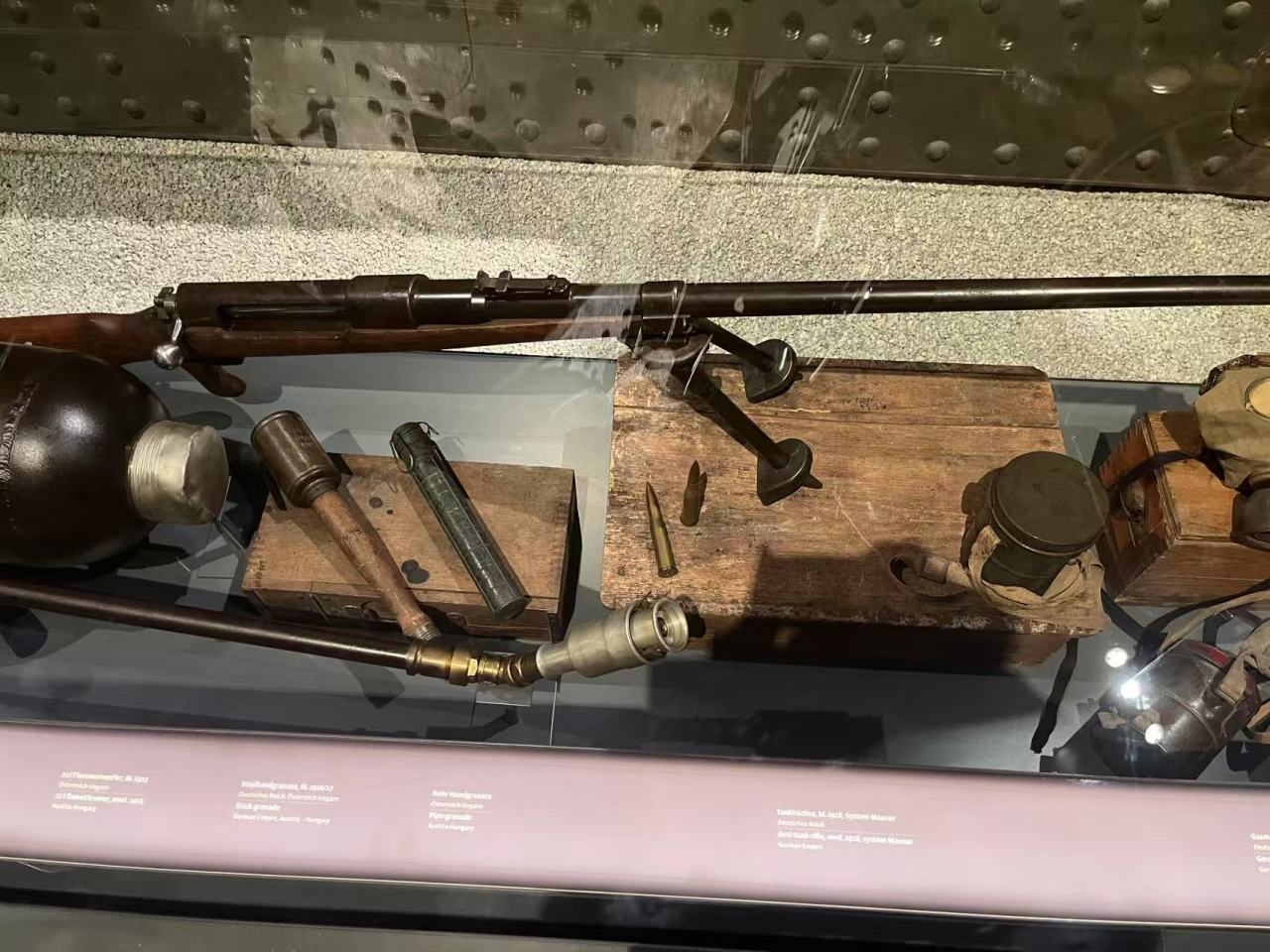

紧随其后的是喷火兵与反坦克兵的装备。最左边的是奥匈帝国的火焰喷射器,可以清楚地看到“煤气灶”、管道和喷嘴。右边是两枚手榴弹,一枚是棍式,来自德国。另一枚是管式,奥匈精品。

中间的是奥匈帝国生产的反坦克枪。与今天的反器材枪一样,它的枪管很长,还有托架。子弹也很长,接近旁边的管式手榴弹的一半。

我所打过的巴雷特反器材狙击枪

右边的是防毒面具及配备的小盒子(看起来更像罐头,可能是净化空气用的过滤罐)。最右边还有一枚76mm口径的毒气炮弹,是德国的产品。

写到这里有点累了,盒友们应该也看累了。那我们不妨暂且休息一下,几天后继续我们的维也纳云旅游和一战时空之旅

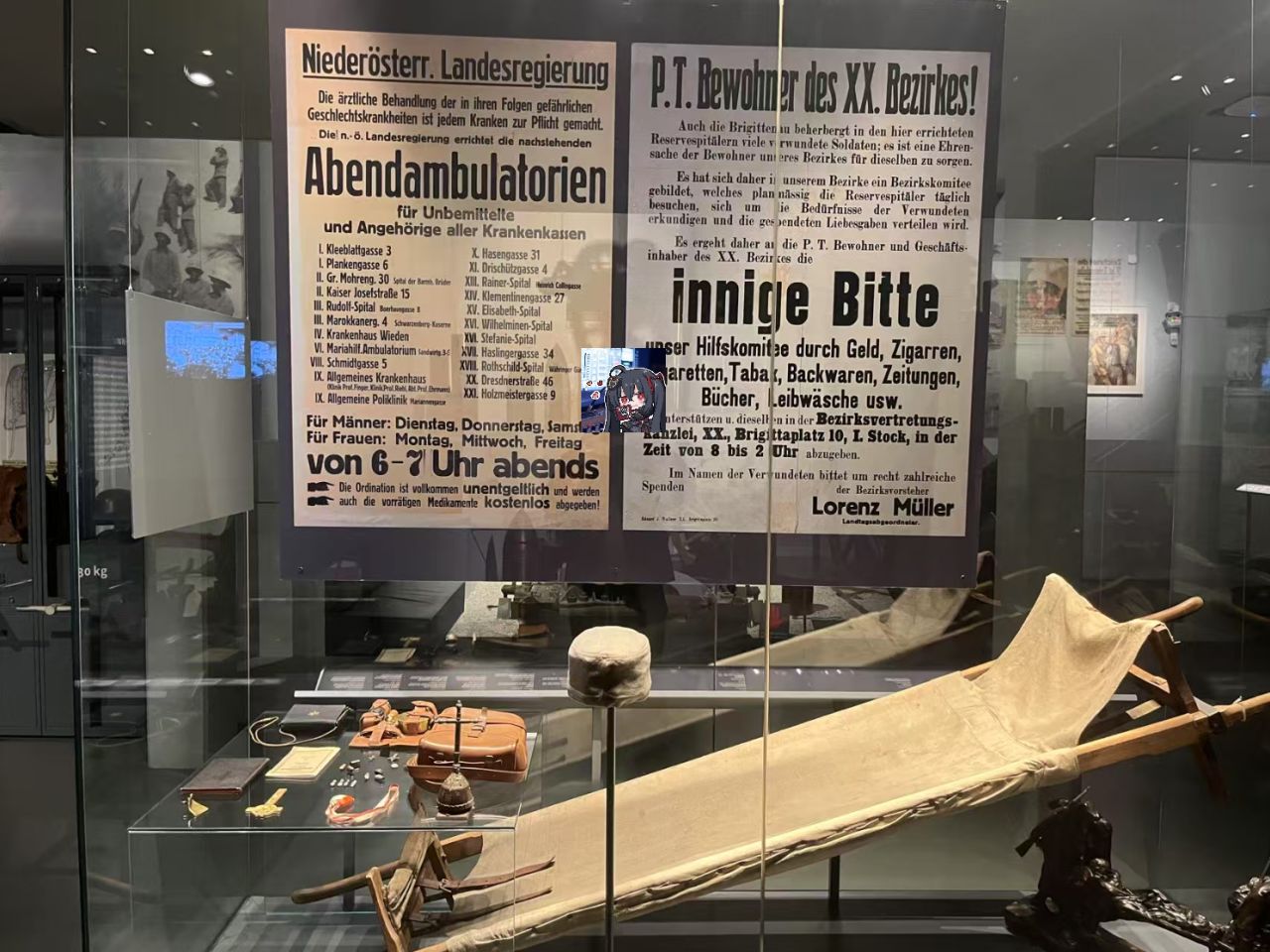

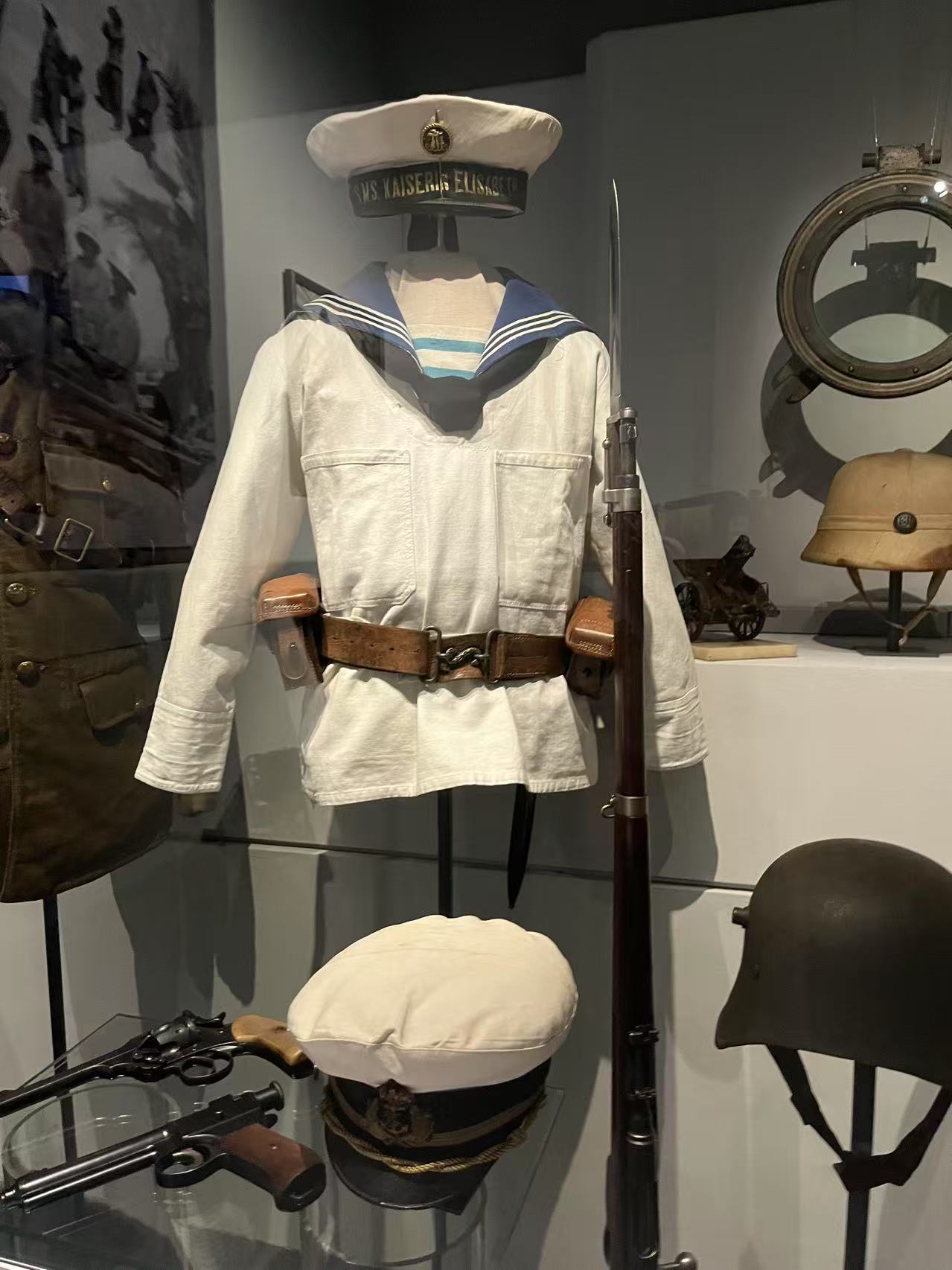

下一期,我将带各位进一步了解一战中真实的医疗兵是什么样的,带大家看看奥匈帝国的海军,并考验各位盒友们如果回到一战,能否成为一名合格的能够独当一面的士兵。敬请期待!

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![[11.22]冬促提前批,全是新史低!42款佳作大背刺,黑五特惠发力](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2025/11/22/ab9f9e9c33f5a0ae0e03c236bc3604ef.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)