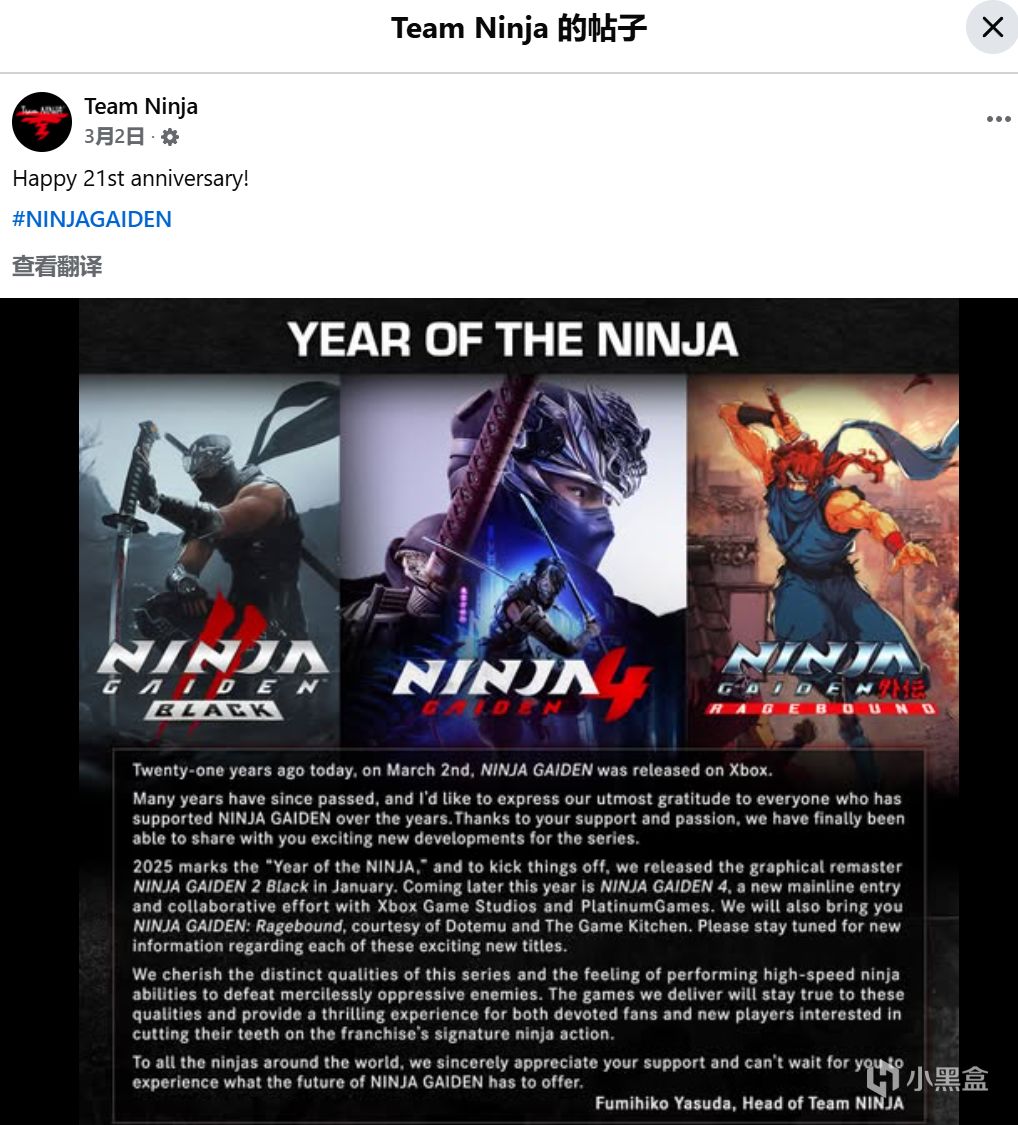

2025,被 Team Ninja 正式定爲“忍者年”。

理由很直接——這一年他們將接連推出三款《忍者龍劍傳》新作:年初高速宣佈高速發售的高速ACT高清重製版《忍者龍劍傳2 Black》,十月壓軸登場、最近試玩前瞻滿天飛的《忍者龍劍傳4》,以及去年TGA就亮相過的、由《神之褻瀆》開發組 The Game Kitchen打造的橫版忍龍新篇《忍者外傳:怒之羈絆》。

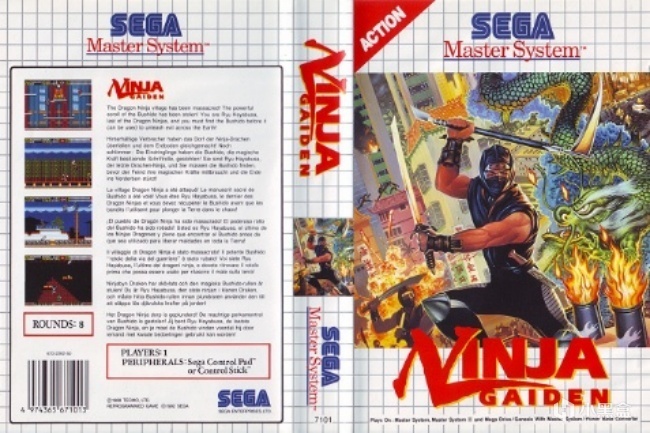

與此同時,SEGA 也安排了《超級忍 反攻的斬擊》在 8 月迴歸,本作由《怒之鐵拳4》製作組Lizardcube負責開發。

除此之外,老牌年貨 IP《忍者神龜》也在今年端出了戰棋小品《忍者神龜:戰術擊倒》,而上半年輿論中心的《刺客信條:影》更是爲這個“忍者年”添上了濃墨重彩的一筆。一時間,新作雲集,忍者題材再度霸佔遊戲版圖,讓這一年彷彿重現了八九十年代街機廳裏“忍者滿屏飛舞”的盛況。

可問題是,爲什麼到了 2025 年,忍者這種誕生於日本古代的文化符號,依然能被一次次翻新端上桌?更有意思的是,今年的忍者遊戲裏,還有相當一部分根本不是日本人做的——彷彿“忍者”已經從本土特產變成了全球通用的酷炫標籤。

歐美的忍者IP是真不少的

回到街機黃金年代

要想明白這一點,就得回到街機黃金年代,去看看日本廠商是如何一步步,把“忍者”打造成和美國牛仔、歐洲騎士、中國武俠並列的文化代表,並把“忍者”這種本土符號輸出到全世界,刻進全球玩家的記憶裏的。

街機黃金年代的“忍者熱”起點,大多要追溯到八十年代末。當時的日本遊戲廠商在世界範圍內正佔據絕對話語權,而“忍者”這個本土符號,也恰好成了他們輸出文化的一張王牌。如果要從頭捋,日本忍者第一次大規模闖進全球玩家視野,還得回到 1985 年。那一年,太東(Taito)端上了《影之傳說》(The Legend of Kage)這部我印象裏面抽象至極的作品。

Switch上可以買到街機原版《影之傳說》

這是一款看似簡單,實則能玩到你血壓飆升的卷軸動作遊戲。主角“影”輕功堪比火箭彈跳,一下能竄半個屏幕高,飛鏢甩得像不要命。

這裏用的是大家最熟悉NES的版本,首發街機版的像素色塊更加豐富

但問題是,敵人詭異的刷新速度也不含糊,有時候冷不丁得就被手裏劍gank了。

好不容易救下公主,還沒捂熱乎,就被立刻再抓回去,場景換色再來一輪。不得不說自從1983年《大金剛》之後,“英雄救美”這套敘事動機就成了遊戲劇本里面最原始的創意源泉。這些早年間的動作遊戲管他是救誰呢,救老婆、救女兒、救公主,不知道提供什麼敘事驅動力的時候就只管想點東西讓玩家救就完事了。

而在這方面這《影之傳說》真的是個奇葩,這遊戲一共就3個季節女主她愣是被綁架了4次,真是耐救王啊,合着玩家不喫不喝砍一年纔給她就回來,難怪我看最後女主肚子都大了兩個像素塊。

當然這遊戲在1985年並沒有讓人誤解想歪,畢竟打通關的人估計都沒有幾個,全被這抽象輪迴給整樂了。可是它確確實實地給全世界玩家刻下了第一個深刻印象——忍者,就是會飛檐走壁的孤膽英雄。(其實是純牛馬苦比)

說到了《影之傳說》,那我在這不得不提一下它在NDS上推出的續作《影之傳說2》了。這遊戲除了名字一樣,內容上我真看不出有什麼類似的地方。

三姐妹裏面楓是我最喜歡的。

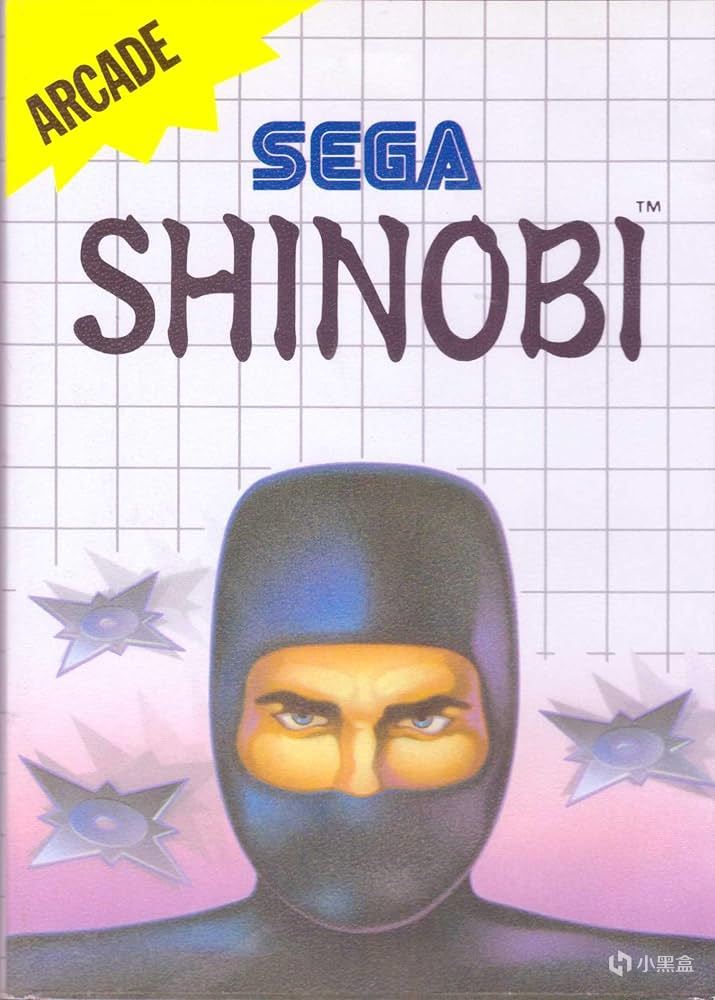

1985年的《忍者公主》和《忍者君》算是那個時代傳統忍者的兩極,一邊是飛刀隱身、打破性別定式的武家英姿,一邊是卡通外表下的殘酷循環,既保留了忍者的古典設定,也在外形和玩法上小試新意。可真正讓忍者形象徹底跨入“酷”的年代,還得等到八十年代末——當 SEGA 在 1987 年推出《超級忍》時,忍者不再只是江戶風情裏的黑影,而成了可以單手端發射器、腳踏現代都市的動作英雄。

1987 年,SEGA 拿出了《Shinobi 忍》,正式推出了冷酷、專業、任務精準的都市忍者喬·武藏。他們創新性地描繪了一個穿梭於大街小巷,集科幻與玄幻於一體的現代化忍者。遊戲一開始你就得在槍林彈雨裏救人質,手裏劍和武士刀切換,忍術大招能清屏它用現代都市做背景,把忍者從古代日本拉到霓虹街頭,給了西方觀衆一個新模版:忍者不僅能在古代江戶完暗殺,也能在紐約地鐵口開無雙。

它把“忍者=冷靜高效的現代行動派”這件事寫進了玩家肌肉記憶裏,也把古風與霓虹並置的影像美學,打成了後來一整代 SEGA 動作遊戲的底色。在Sonic之前的很大一段時間裏面,《超級忍》就是Sega的“馬里奧”。

而這款遊戲的出現,歐美玩家好評如潮,Sega也趁熱打鐵在1989年推出了續作《影舞者》。

這一部中《超級忍》系列首次加入了“忍犬”機制,使得玩家能夠一人一狗並肩作戰爬火箭。

而關於《超級忍:影舞者》這個作品,我印象最深刻的就是它那個同時代超級領先的像素美術,你不告訴我這個是1989的,我或許會以爲這個是93年之後美術水平。而這個優秀的美術還延續到了Sega的MD上的《超級忍3》。

在Sega搗鼓《超級忍》的期間,1988年Tecmo 的《忍者龍劍傳》街機版也來了。

作爲《忍龍》系列首部作品,它可不是家用機上那種虐待玩家的速通跑酷遊戲,反而是一款正兒八經的卷軸清版過關動作遊戲。

這和後來家喻戶曉的 FC三部曲那套隼龍復仇劇情完全不搭邊,甚至主角連名字都沒給,造型也是一副“吊兒郎當”的街頭混混忍者,揹着把只能裝裝樣子的假劍,真打起來全靠拳腳,得撿到龍劍才能用兩下。(別再尬黑龍哥喜歡打拳了,知不知道打拳纔是人家忍龍的正統玩法)

玩法上,你可以空翻、攀杆猛踹、飛踢,甚至用上後來系列也保留的“斷頭摔”,拳拳到肉的打擊感和當時的《雙截龍》頗有幾分神似。前期難度曲線還算溫柔,等你打到後半段就會發現設計師開始放飛自我:敵人刷新速度飆升,AI 圍毆水平一流,尤其跳臺關,簡直令人髮指。隨後登陸 FC 的三部正傳開創了過場動畫敘事的先河。

引入開頭動畫來提示與揭開劇情,並且在關卡間皆有串場動畫來連接劇情,這在動作遊戲中是首見的創舉,不但讓本系列聲名大噪,更影響後來的動作遊戲甚深。硬是讓一個動作遊戲玩出了電視劇的味道。

同樣,你可以在Switch上可以買到街機原版《忍者龍劍傳》

前面的幾個忍者題材,多半是日本廠商的原創 IP,從設定到玩法都是本土文化的直接延伸。但真要論全球影響力,歐美這邊其實早就有個和忍者綁定的重量級選手——《忍者神龜》。

美國漫畫和動畫里長大的超級明星,帶着披薩味的街頭幽默和團隊冒險感,早已在電視熒幕上家喻戶曉。更有意思的是,這個美式忍者 IP 最終還是交到日本廠商 Konami 手裏,變成了街機廳裏四人同屏的合作盛宴。你能感受到這是一場“文化輸出的迴流”:日本先把忍者的形象送出海,歐美把它養成跨媒體超級 IP,然後日本再用街機化的方式,把這套美式忍者幻想完整地搬回遊戲裏,從而讓全球玩家都能在屏幕前擊拳、甩棍、踩滑板——哪怕和傳統的潛行暗殺風格八竿子打不着,但你一眼就知道,這還是忍者。

1989 年,四隻烏龜、四種武器、四人聯機,合作爽感拉滿,但同時也是互坑盛宴:一個坑位四人同時跳,踩別人腦袋和被別人卡位的概率都比打中敵人高。它讓忍者徹底跳出了歷史劇,變成了披着頭巾喫披薩的快樂象徵。

進入 90 年代,忍者形象在街機廳裏開始變得更“放飛自我”,從這之後日本廠商對忍者的演繹不再拘泥於純粹的忍者題材,更奔放的想象力讓忍者文化在街機上的表現開始出現了更瘋狂的跨界,於是乎,Ninja正式進入大混搭時期。

1993 年,Technos Japan 帶來《變身忍者》(Shadow Force: Henshin Ninja),這個作品真是當時的創意巔峯,主打一個“打誰變誰”,以其人之道還治其人之身,街機清版動作的《星之卡比》。

直接奪舍

變身成敵人還能用他們的必殺,看似無敵,可一旦上手你就會發現,變成敵人照樣會被揍,甚至有些招式用起來更像是自殘。《變身忍者》它的動作系統比普通的清版動作遊戲要更爲複雜,Technos往裏面塞了許多格鬥遊戲的搓招指令和角色差異化手感,比如什麼格擋、上中下三路攻擊還有搓招,加上十幾種可變身的敵兵,讓你通關一遍都不可能玩到全部套路。

關於這遊戲的難度也是每個人有不同說法,之前每次看網上有的人說這遊戲一個幣就能通關,我都滿頭霧水納悶,心想着“我有那麼菜嗎?”。後來一查才發現美日兩版居然差異挺大的。日版按鍵只有3個(拳腳跳),通過組合鍵來變身和必殺;而美版按鍵增加到了FTG的6鍵,有了輕拳輕腳和重拳重腿的差異,還專門把變身單獨一個鍵,操作系統上的複雜化算是變相地提升了戰鬥難度。

除此之外,數值上差異也很大。美版的角色一個幣都只有一條命,死了就得投幣了。而且每關過後都會和自己一方的角色對戰,應該是爲讓玩家熟悉變身系統,如果滿血打敗他的話,那麼下一關就可以一開始就滿血;但很坑爹的是,如果被對方打去多少血,那麼下一關就剩下多少血;如果被對方幹掉了,那麼下一關剩下的血就只有被秒殺的份了。最重要的美版補給品的設置和效果,變身後的攻擊力以及必殺忍術的威力都相較於日版有着大大小小的削弱。

日版2條命、傷害高,玩得爽;美版只有1條命,還加了關間 PK 賽,輸了下關殘血開局。很明顯,日本人比較菜,必須降低難度讓他們過癮;美國人比較有錢,可以讓他們多投幣。

同年,Irem 又放了個大招,《忍者棒球》(Ninja Baseball BatMan)。這遊戲是當年Irem日美合拍的大作之一,遊戲美術和製作由Irem日本總部負責,腳本創意由Irem美國提供。四個忍者棒球手差異化明顯,定位清晰,甚至還用了棒球界真實球星來命名,老美真是能蹭熱度,蹭完忍者神龜蹭棒球、蹭完棒球蹭蝙蝠俠。

(其實BatMan是棒球男的意思)

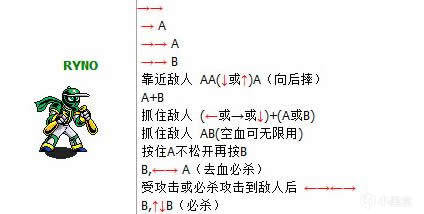

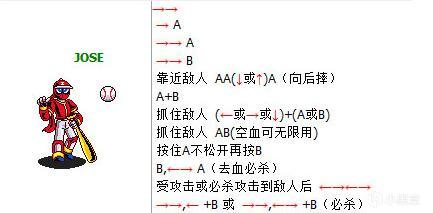

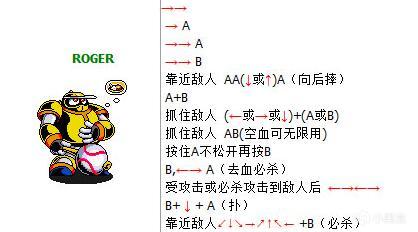

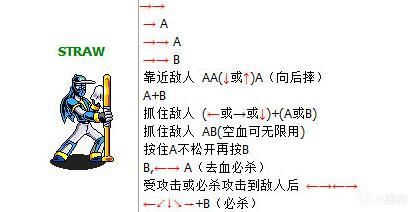

紅隊長 JOSE 衝刺飛身、綠小子 RYNO 空中連環、黃胖子 ROGER 背摔猛如卡車、藍高個 STRAW 旋轉掃場,必殺技各有氣派。別看只有打和跳兩個按鍵,搓招、連擊、清屏召喚技應有盡有,打起來的複雜度完全不輸當年最硬核的清版格鬥。

敵人全是卡通化的棒球周邊——會飛的手套、長腿的球棒、囂張的本壘板——彷彿在體育館裏開了一場動漫展。它是少數讓“忍者”徹底脫離日本古代背景、直接和棒球、美式漫畫、惡搞元素捆在一起的作品,標誌着90年代街機忍者題材已經能肆無忌憚地跨界到任何領域。它直接證明了忍者符號的可塑性:哪怕讓他穿棒球服、打卡通怪物,依然能成立。

《糊塗忍者》(Charlie Ninja)(1994)乾脆把主角扔進美國西部,讓他在牛仔帽下飛鏢橫掃,還能使出替身術、分身術、通靈術等純正日式忍術。關卡設計更是五花八門:西部槍戰、越南叢林、紐約黑幫、橄欖球賽場、科學實驗室……這種跨文化混搭不僅沒有違和感,反而製造了大量笑點,也讓忍者在街機上成了“萬用載體”——想去哪、想幹啥,全憑關卡美術組的腦洞。

回顧這些街機忍者遊戲,從最初的單屏跳躍與飛鏢清屏,到後來能附體變身、跨界打棒球,玩法上的迭代和創意層出不窮。但無論機制怎麼變,它們始終在向玩家灌輸一個相似的形象——那是一個可以獨闖重圍的孤影,可以在槍林彈雨中存活的身影,可以在任何環境裏找到致命破綻的高手。這些遊戲就像一面面招牌,把忍者從日本的文化土壤裏拔出來,移植到各種題材、各種玩法裏,讓全世界的玩家都認得出這個形象——不管他是救公主、打烏龜、變身敵人還是揮棒打怪,他都是忍者。

正是在無數次投幣與重來的循環中,這種影像和感受被一遍遍強化,直到逐漸塑造成了全球共享的刻板印象:身手敏捷、來去無蹤、冷酷高效,且永遠站在舞臺最酷的位置。

這樣的文化形象早已跳脫了歷史與地域的限制,既可以披着古裝潛入江戶城,也能穿着高科技護甲在霓虹都市裏飛檐走壁;既能是獨行於暗處的刺客,也能是披薩店門口與朋友擊掌的綠皮龜。它是一種足夠靈活、足夠萬能的文化標籤,能在不同的年代、不同的玩法框架下不斷重塑自己,卻始終讓玩家一眼就認出——這就是“忍者”。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com