我父親在比現在年輕二十歲的時候,給他的女兒和心愛的兒子買了一臺機器,一臺他並不理解看起來十分笨重的機器

在他看來這和電視機沒什麼兩樣,屏幕上經常播放一些小人的圖像和視頻,旁邊還有一個風箱在呼呼亂轉,不知道女兒爲什麼非要買這個東西

女兒經常在這臺機器面前擺弄,手指在一個全是各種按鈕的面板上敲擊,發出讓他心煩的噠噠聲

他想,或許自己這輩子都不會和這種機器產生交集了吧

那時他常常戴着一頂八角帽。有一天,他摘下頭頂的帽子,裏面裝滿了花白的頭髮

這時候他已經學會了使用智能手機,經常在上面用微信和自己的孩子們聊天,把抖音當成一個戲曲電臺

他現在也能看到小人在屏幕上跳舞,也會用虛擬的手寫板寫出各種文字

他不知道,他手上這個小小的手機,和他年輕時買的那臺笨重的機器,其實是一個東西

它們共同的名字是計算機

計算機改變了他的生活,改變了他的女兒和兒子的人生軌跡,也改變了,整個世界

大家好,我是桔子攻主,這是電子遊戲編年史的第二期內容

在上期,我們簡單回顧了計算機誕生之前的人類遊戲史,我們發現人類的天性就是會用最先進的工具來創造遊戲

最開始沒有工具就玩人,有了工具就開始玩工具,再到製造出專門的玩具,工業革命之後又發展出了早期街機、現代桌遊

而計算機則是現代社會最爲重要的發明,科技革命中創造的最先進工具,人類自然會以極大的熱情創造全新的遊戲

這直接顛覆了整個遊戲的發展歷史,電子遊戲不再是無足輕重的玩具,而是成長爲了規模龐大、從業人員衆多的巨型產業,是人類社會生活不可或缺的一部分

我們不禁要問,這神奇的計算機到底從何而來?接下來就讓我們回顧這場創造計算機的接力賽

生不逢時的巴貝奇

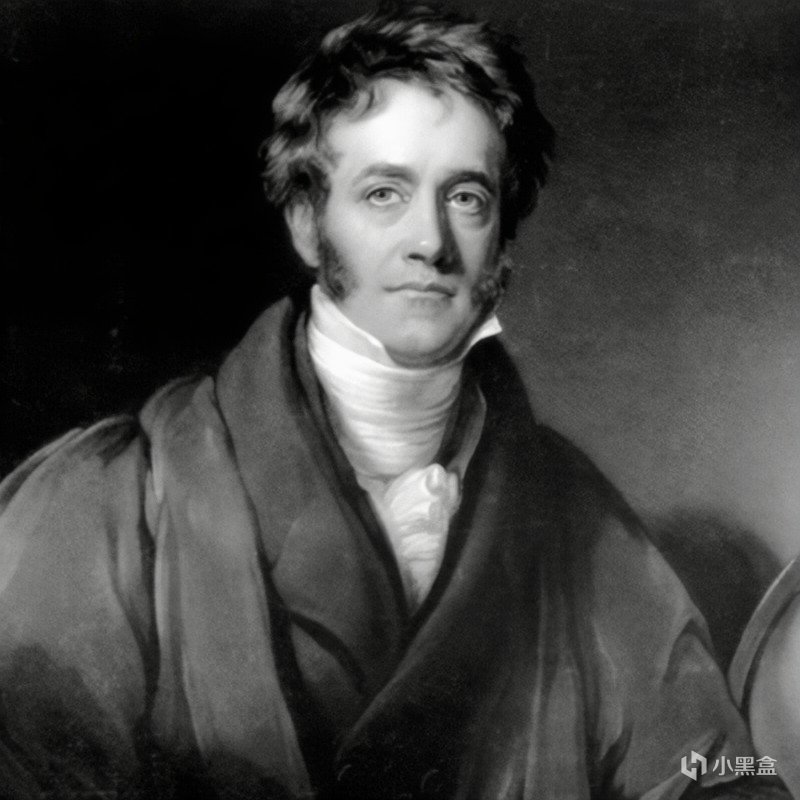

青年巴貝奇

如今計算機的功能已經非常多樣,但正如其名,計算機最初就是用來計算的

當人類進入到文明時代,田畝劃分、人口統計、天文觀測、稅收管理,越來越多精密的活動要求更強的計算能力,人類因此發明了各種輔助計算的工具,如算盤、對數尺等等

算盤

對數尺

算盤的本質是用算珠將數字記錄下來,對數尺則是用刻度體現的對數表。雖然這些古老的計算工具都方便了運算,但本質上和筆算、查表並沒有什麼區別,所以還不能算是真正自動化的計算機

變革發生在1642年,法國數學家布萊士·帕斯卡發明了世界上第一臺加法器,稱之爲“滾輪式加法器”,其最重要的改進,就是當錶盤上的數字從9變成0時,會在前一位自動加1,實現了自動加減功能

布萊士·帕斯卡(Blaise Pascal):發現帕斯卡三角形,與費馬共同建立概率論和組合論,在圓錐曲線方面頗有建樹。物理方面提出流體能傳遞壓力的定律,即所謂帕斯卡定律。此外還發現氣壓隨高度變化。國際單位制中壓強的單位【帕斯卡】即以其姓氏命名。

帕斯卡加法器

之後的歐洲人又在帕斯卡的基礎上修修補補,不斷改進,使之能夠進行更爲複雜的運算

在其他生產領域,也出現了推動計算機發展的重要發明。1804年,法國人約瑟夫·馬裏·雅卡爾發明了雅卡爾織布機,國內更多稱之爲法國提花織布機

約瑟夫·馬裏·雅卡爾(Joseph Marie Jacquard):法國發明家,在1801-1808年設計的雅卡爾提花織機使普通織工能織出極爲精美的式樣。拿破崙曾授予勳章,但這種織機長期遭到織工反對。

這臺機器的特色是,支持工作人員自由地編輯圖案。工作人員首先設計好想要的圖案,然後使用打孔機進行打孔,這種機器非常像是後來的打字機

打孔機

打孔完畢後,會得到一張設計卡片,將這個卡片放到織機上就可以織出想要的圖樣了。

打孔卡片

雅卡爾織布機

這種織布機當然不是計算機,但使用打孔卡片更換程序的思想被後來的計算機所繼承

1812年,一位20歲的英國青年注意到航海表和天文數據中存在的各種錯誤,這些錯誤大多都是人類手算產生的,但用手算去彌補手算的錯誤?聽起來不是很靠譜

偶然間,他見到了雅卡爾織布機,頓時迸發了靈感:或許可以製造一臺機器,自動化運算各種函數,避免計算錯誤

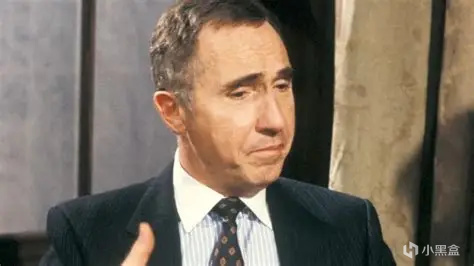

讓我們記住他的名字,查爾斯·巴貝奇,他將要發明的機器叫做差分機

查爾斯·巴貝奇(Charles Babbage):英國發明家,科學管理的先驅者,現代管理學的奠基人。但更爲人知的成就則是設想了差分機和分析機兩種機械

查爾斯·巴貝奇

和很多剛畢業的大學生一樣,巴貝奇還不知道自己的決定將如何改變自己的一生。在此後餘生裏,他的名字將和差分機牢牢綁定在一起,一起接受人們的……嘲弄

沒錯,不是預想中的讚美,而是嘲弄

雖然巴貝奇被後世尊崇爲計算機之父,但他沒有得到和馮·諾依曼一樣的生榮,他身前的主張不被人理解,就連死後《泰晤士報》爲他撰寫的訃告上,都充滿了對他的嘲諷

因爲他窮極一生,都沒有把完整的差分機制造出來

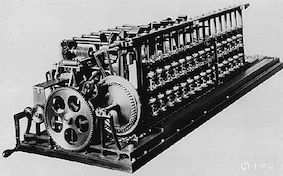

1822年,他獲得了英國政府的支持,開始了差分機的製造。但直到1833年,用掉了1.75萬英鎊(幾乎可以買一艘軍艦),差分機的樣機才姍姍來遲

差分機樣機

這臺樣機只完成了他設想的七分之一,但他仍將這臺來之不易的機器擺放在自己的客廳中,來訪者大多不理解差分機的用途,只有詩人拜倫的女兒埃達表現出了強烈的興趣

詩人拜倫的女兒:埃達

巴貝奇向埃達介紹,這臺機器是用來計算N次多項式函數的,在輸入幾個數字之後轉動機器,就可以計算出多項式的結果,然後編製成精確的數學表格,用於天文和航海領域,這也是巴貝奇能夠獲得英國政府資助的原因

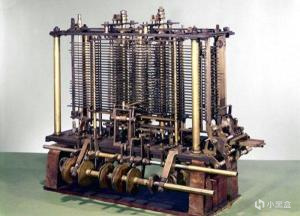

然而在製造差分機的過程中,巴貝奇產生了一個更爲大膽的想法:或許他能夠製造出一臺解決所有數學問題的機器——分析機,這臺機器讓他在計算機歷史上留下了名字,但也讓他生前飽受罵名

分析機模型

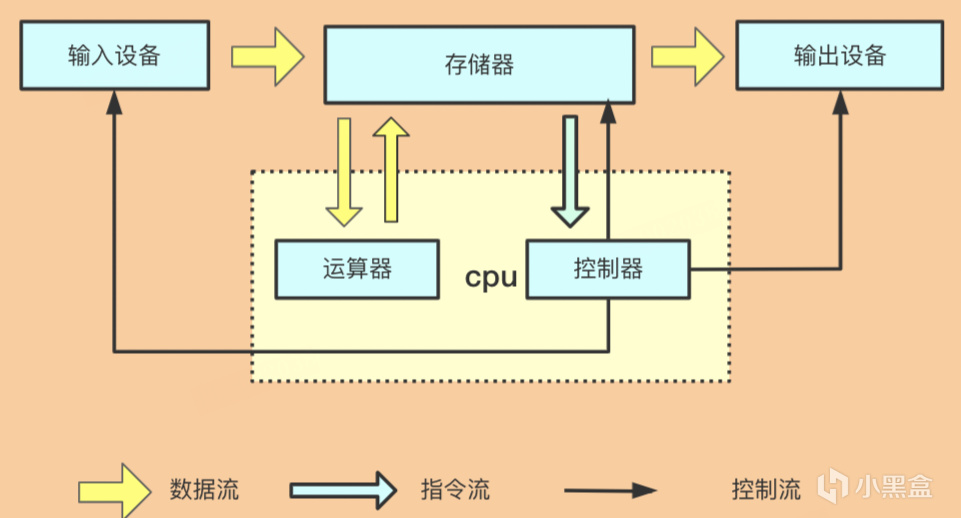

分析機首次創造了計算機的存儲概念,他將這個功能模塊稱之爲倉庫,而將計算模塊稱之爲作坊。數字將會從倉庫中取出,由“算術作坊”處理後再存入倉庫——我們如今將這兩個模塊稱之爲中央處理器和存儲器

但一臺機器怎麼運行多種算法?巴貝奇想起了早年見過的雅卡爾織布機,如果把算法寫在打孔卡片上,就能記錄不同的算法了——這在今天被稱之爲程序設計,而且他還意識到了要用二進制來進行運算,這足足領先了世界一百多年

分析機已經具備了現代計算機所有的基礎功能,是超越時代的構想,但當巴貝奇將這一設想提交給英國政府時,卻遭到了致命的打擊

英國政府的本意,只是讓巴貝奇編制各種數學表格而已,差分機本就不是他們關心的內容。現在,你花了一整艘軍艦的錢,連差分機都沒有製造出來,又想要製造一臺新的機器?你當我大英帝國的公務員都是傻子?

也許是吧

從此,英國政府停止了巴貝奇的所有資助

此後十幾年裏,巴貝奇只能在紙上不斷精進分析機的設計,最終留下的設計手稿竟然達幾千頁之多,但幾乎沒有人對分析機抱有興趣

在英國遭到冷遇的他,1840年(好糟糕的年份)時忽然接收到來自意大利都靈大學的邀請,請他講解分析機相關的研究,這令他大感榮耀,更加確信自己是不世出的天才

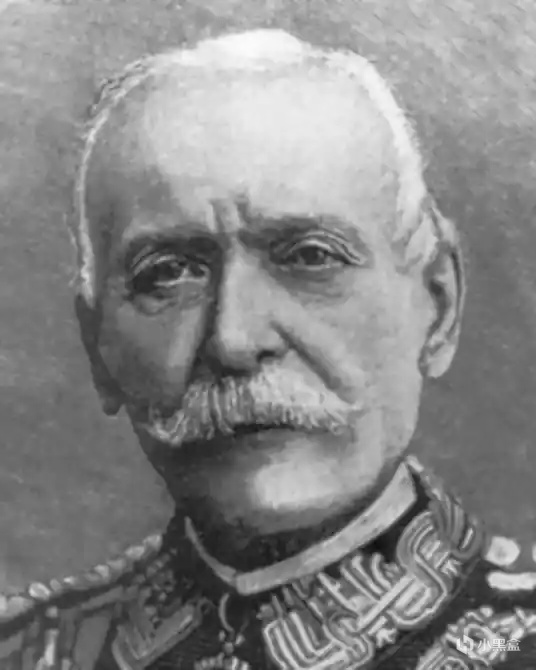

會議上巴貝奇覲見了當時的意大利國王。會議之後,意大利數學家路易吉·梅納佈雷亞用法語寫成了《分析機概論》一文,一個意大利人用法語幫英國人寫書,聽起來有點離譜了,順便一提,這個路易吉不是馬里奧的弟弟,他後來當了意大利首相

費德里科·路易吉(Federico Luigi):意大利將軍、政治家和數學家,早年在軍事學院和都靈大學教授力學和建築學,在此期間發表了《分析機概論》。意大利獨立戰爭中,參加了帕萊斯特羅戰役和索爾費裏諾戰役,1867年-1869年間擔任意大利首相

路易吉·梅納佈雷亞

回到英國後,此時已經嫁爲人妻,貴爲洛夫萊斯伯爵夫人的埃達將分析機概論翻譯爲了英文,沒錯,她就是文明7的領袖,數學魔女埃達·洛夫萊斯,四捨五入也是個國家元首了,兩大國家元首伺候我一人兒,這福氣還小?

文明7的埃達·洛夫萊斯

埃達在原文的基礎上補充了大量的註記,爲這篇論文增色不少,她還將分析機比作“編織數學”的織布機,這個比喻實在是太過優美,不愧是詩人拜倫的女兒

由於《分析機概論》中提及了一些算法程序,埃達也被稱作是世界上第一個程序員,甚至用她的名字命名了一門編程語言(ada語言)。雖然研究表明,書中大部分的技術性內容和程序其實都出自巴貝奇之手,但埃達還是爲此書增色不少

Ada語言:是一種程序設計語言。源於美國軍方的一個計劃,旨在整合美軍事系統中運行着上百種不同的程序設計語言。曾是美國國防部指定唯一可用於軍用系統開發的語言

經歷過短暫的輝煌之後,巴貝奇又回到了低谷。縱使他制定了更爲完整、可行性更高的“差分機二號”計劃,英國政府依然拒絕資助

在巴貝奇年事已高之際,來自瑞典的朔伊茨父子卻製造出了一臺完整的差分機,並在1855年巴黎世博會上展出,獲得了金獎

耶奧裏·朔伊茨

耶奧裏·朔伊茨(Pehr Georg Scheutz):瑞典律師、翻譯家,年輕時親自執筆的報紙Argus是19世紀20年代瑞典最重要的政治報紙。在1834年讀到一篇關於巴貝奇差分機的文章後,朔伊茨立志要和自己的兒子愛德華·朔伊茨(Edvard Scheutz)一起製造這樣一臺機器。幾經困難之後終於製造出來。

朔伊茨差分機

這臺差分機的製造成本僅有1200英鎊,不到巴貝奇花費的十分之一,代價則是機械水平較低,不太可靠,需要經常調整才能使用

然而,朔伊茨父子並沒有從差分機中獲得太多利潤,最終他們以破產告終。從此再沒有人生產差分機,人們還是使用人和簡單的計算器來進行計算

在生命的最後二十年裏,巴貝奇又開始了分析機的研究,用令人費解的筆墨填滿了一頁又一頁的紙,在手稿中肆意揮灑他那無人理解的暢想。

1871年,他在遺憾中離世,《泰晤士報》發表的訃告上充滿了對他的譏嘲

站在時間之河下游的我們,當然可以對當時的英國政府指點江山,指責他們對這樣一位天才的態度,讓英國錯過了計算機時代

然而,當時的大英帝國如日中天,每天誕生的新設想新發明不計其數,其中的大部分都是並無太多價值的空想,我們今天還能記得巴貝奇,無非是因爲計算機科學最終還是發展起來了

如果火箭科學沒有發展起來,萬戶恐怕不會有人提起;同樣,倘若計算機科學沒有成爲顯學,那巴貝奇也是歷史故紙堆裏的一個失敗者罷了。我們不應苛責英國政府沒有預見未來的能力

況且,英國政府已經提供了超過一萬英鎊的資助。誠然,巴貝奇過於追求完美的理想主義,讓他醉心於分析機這一設想,最終失去了英國政府的信任和資助

但就算他腳踏實地,把差分機做出來了——像朔伊茨父子那樣,他又能改變歷史嗎?

當時的世界還是維多利亞時代,世界上最先進的兵種還是炮兵和戰艦,金融業方興未艾,社會生活中並沒有那麼多需要精確計算的需求,成本高昂的差分機恐怕也不會有任何市場

我們固然悲嘆於巴貝奇的生不逢時,他那超前的設想只能被保存在倫敦科學博物館裏,但我們也不得不承認,他對計算機發展的影響非常有限

從範瓦寧到香農

1901年,維多利亞女王去世,輝煌的維多利亞時代結束了。那時候大家都覺得大英帝國的霸權還能夠一直維持下去,可變化早已悄然發生

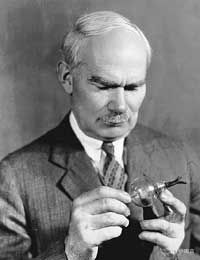

1906年,美國發明家德·福雷斯特Lee De Forest發明了可大規模商用的電子管,人類進入到電子工業時代

德·福雷斯特

德·福雷斯特(Lee De Forest):美國發明家。在二極管的技術基礎之上發明真空三極管,使電子管走上實用階段。

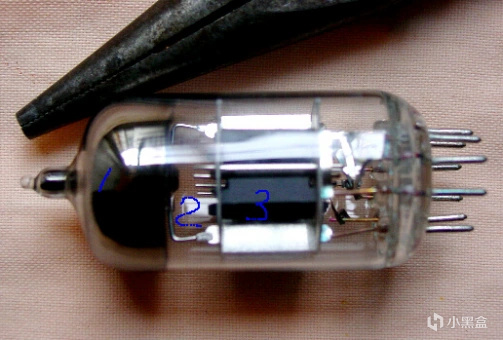

1914年第一次世界大戰爆發,諸如飛艇、坦克、潛艇等戰爭機器被投入使用,4年戰爭造成的傷亡人數達到了3000萬人。支撐這些鋼鐵巨獸運轉的正是無線電技術,以及他背後小小的電子管,戰後,美國每年生產的電子管已經超過了100萬支

真空電子管

而複雜的機器也催生了更爲精密的計算需求,讓一羣大字不識的農民操作坦克、潛艇還是太超前了,因此人們開始嘗試在計算機中加入電子管以提升計算效率

一戰中被強行拉上戰場的農民兵

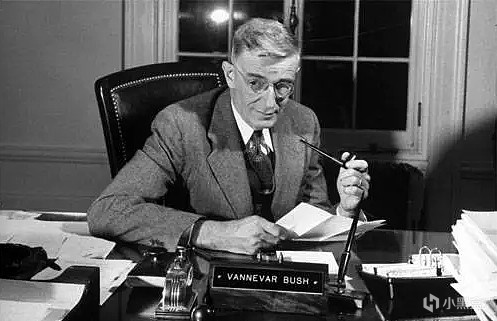

戰爭結束後的1919年,一位29歲的年輕人 範內瓦·布什加入麻省理工大學,擔任副校長和電子信息學院院長,而他,即將對美國科技的發展產生不可磨滅的影響

範內瓦·布什(Vannevar Bush),是二戰時期美國最偉大的科學家和工程師之一。戰時他創立的美國科學研究局對美國取得二戰勝利起到了關鍵性的作用,當時幾乎所有的軍事研究計劃(包括曼哈頓計劃)都出自於範內瓦的領導。

同時他也是模擬計算機的開創者,信息論之父香農是他的學生。他發表的論文《誠如所思》中提出了微縮攝影技術和麥克斯儲存器(memex)的概念,開創了數字計算機和搜索引擎時代,預測了二戰後到現在幾十年計算機的發展,因此獲得了“信息時代的教父”的美譽。

範內瓦·布什

20世紀初,隨着電力系統(電網、電話網絡)、機械系統(複雜傳動裝置、減震系統)、自動控制(伺服機構)和物理學(特別是電路理論)的發展,工程師和科學家們需要處理的系統模型變得越來越複雜。

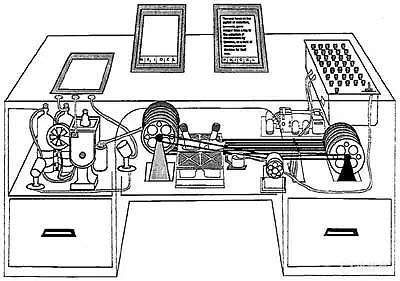

1928年,和很多大學生一樣,範內瓦再也忍受不了繁瑣又重複的微積分運算,開始着手研發一種計算機器來求解高微分方程(高等數學還是太難了)

1931年,這臺名爲微分分析儀的機器被製造出來,被認爲是世界上第一臺模擬電子計算機,可以求解多達18個自變量的微分方程

微分分析儀

不過它看起來和現代計算機不一樣,沒有鍵盤和鼠標,佔地幾十平米,檯面上有很多個小球,工作人員看起來不像是在計算,反倒像是在打檯球

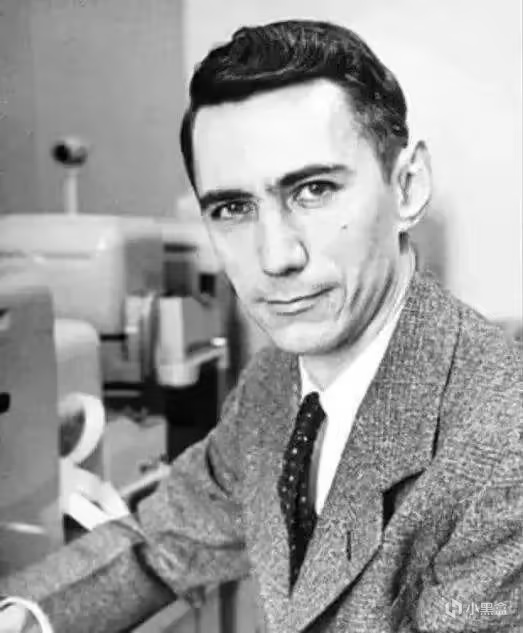

1936年,一位20歲的天才學生開始攻讀麻省理工大學的電氣工程研究生,成爲了範內瓦的弟子。他在這裏研究了微分分析儀,並在2年後發表了影響深遠的碩士學位論文《繼電器和開關電路的符號分析A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits》

沒錯,這位年輕人就是後來被尊稱爲信息論祖師爺的克勞德·香農

克勞德·香農(Claude Shannon):美國數學家、發明家、密碼學家,信息論創始人。提出了信息熵的概念,爲信息論和數字通信奠定了基礎。

在他的碩士學位論文《繼電器和開關電路的符號分析》中,科學、嚴謹地論述瞭如何使用布爾代數對繼電器電路進行分析和合成,因此獲得了Alfred Noble協會美國工程師獎。

在這篇論文中,香農將布爾代數中的“真”“假”與電路系統中的“開”“關”聯繫起來,並用二進制的0和1表示,奠定了數字電路的理論基礎

不同於巴貝奇的孤軍奮戰,除了範內瓦、香農之外,還有很多科學家都在計算機領域奮戰,越來越多的成果開始湧現

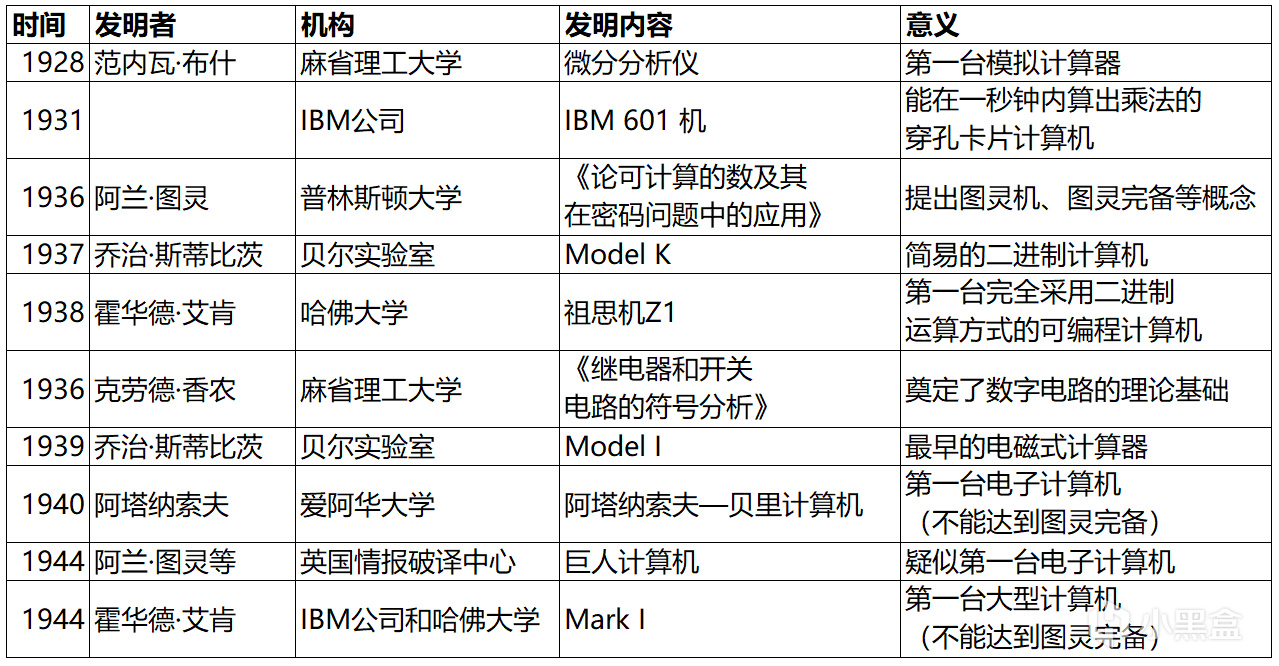

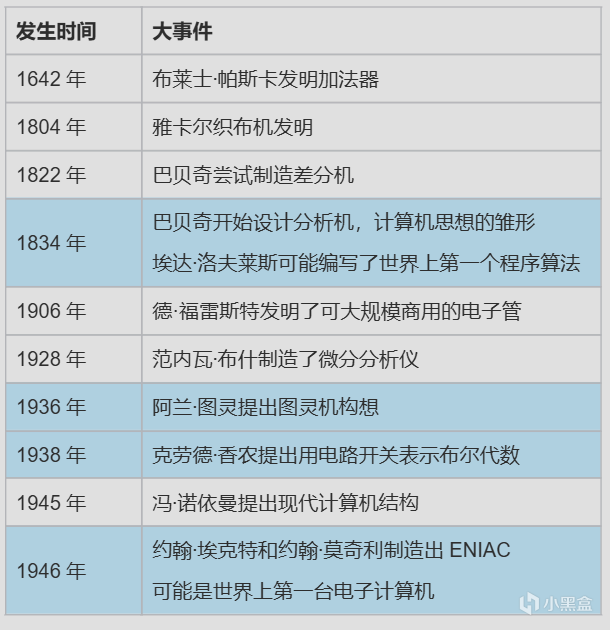

一些計算機方面的成果

到了1940年時,美國科學界已經形成了關於電子計算機的共識,控制論的創始人諾伯特·維納Norbert Wiener寫信給範內瓦,提議開始製造電子計算機,並提出了著名的計算機五原則:

1. 計算機負責運算的中心部件不應是模擬式,而應是數字式;

2. 開關裝置應該採用電子元件;

3. 採用二進制,而不是十進制;

4. 運算和邏輯判斷都由機器完成,中間應該沒有人的干預;

5. 內部要有存貯數據的裝置,支持快速讀寫。

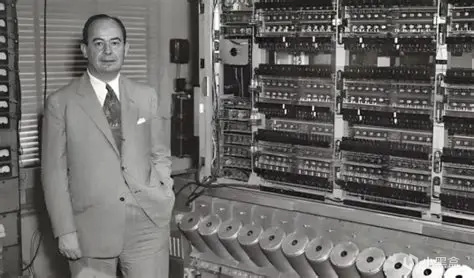

當時已經成爲科學界領袖的範內瓦非常認同維納的提議和設想,並將提議提交給了羅斯福總統,很快就成立了電子數字計算機研究設計課題組,爲首的是普林斯頓大學的數學家馮·諾依曼

約翰·馮·諾依曼(John von Neumann):早期從事純數學,成果太多無法陳述

後期轉向應用數學,是博弈論的奠基人之一,之後從事計算機科學,提出馮·諾依曼結構

如果按照時間線自然發展下去,世界第一臺電子計算機就要在麻省理工大學或者是普林斯頓大學,由範內瓦或者是馮·諾依曼製造出來了

但不出意外的是,意外發生了

千呼萬喚始出來

1941年,日本偷襲珍珠港,美國捲入二戰。

戰爭中,軍方在彈道計算上遇到了難題,每種型號的彈藥需要計算幾千條彈道,每條彈道都涉及複雜的微積分運算,即使僱傭再多的計算員也無法滿足需求,而且一旦出錯,後果極爲嚴重

因此他們找到賓夕法尼亞大學莫爾學院,要求研製一臺功能強大的計算機器。而承擔這個工程的則是約翰·埃克特和約翰·莫奇利

約翰·莫奇利(Mauchly,John William):美國工程師。和埃克特合作,於1946年生產出第一臺實用的數字計算機。後又共同創建EMCC公司。

歷史有時候總會開點玩笑

由於潛在的核武器威脅,美國開啓了曼哈頓計劃,範內瓦·布什、馮·諾依曼等知名科學家都被抽調到這一絕密計劃中,歷史的重任落到了小人物頭上

曼哈頓計劃:美國陸軍部於1942年6月開始實施利用核裂變反應來研製原子彈的計劃

當時誰也想不到這個項目會創造歷史,軍方沒有選擇範內瓦、香農所在的麻省理工大學,而是選擇了莫爾學院,僅僅因爲這個學院離他們比較近

莫爾學院可能也沒覺得這個項目有多重要,就讓一個沒畢業的研究生約翰·埃克特擔任了項目的總工程師。雖然此時24歲的他已經擁有了強者髮型,而且事後也證明他確實是個天才,但這會怎麼看,他都不像是個重要人物

約翰·埃克特(John Presper Eckert):美國工程師。和莫奇利合作,於1946年生產出第一臺實用的數字計算機。後又共同創建EMCC公司,被雷明頓·蘭德公司收購,參與研發了UNIVAC和LARC等計算機

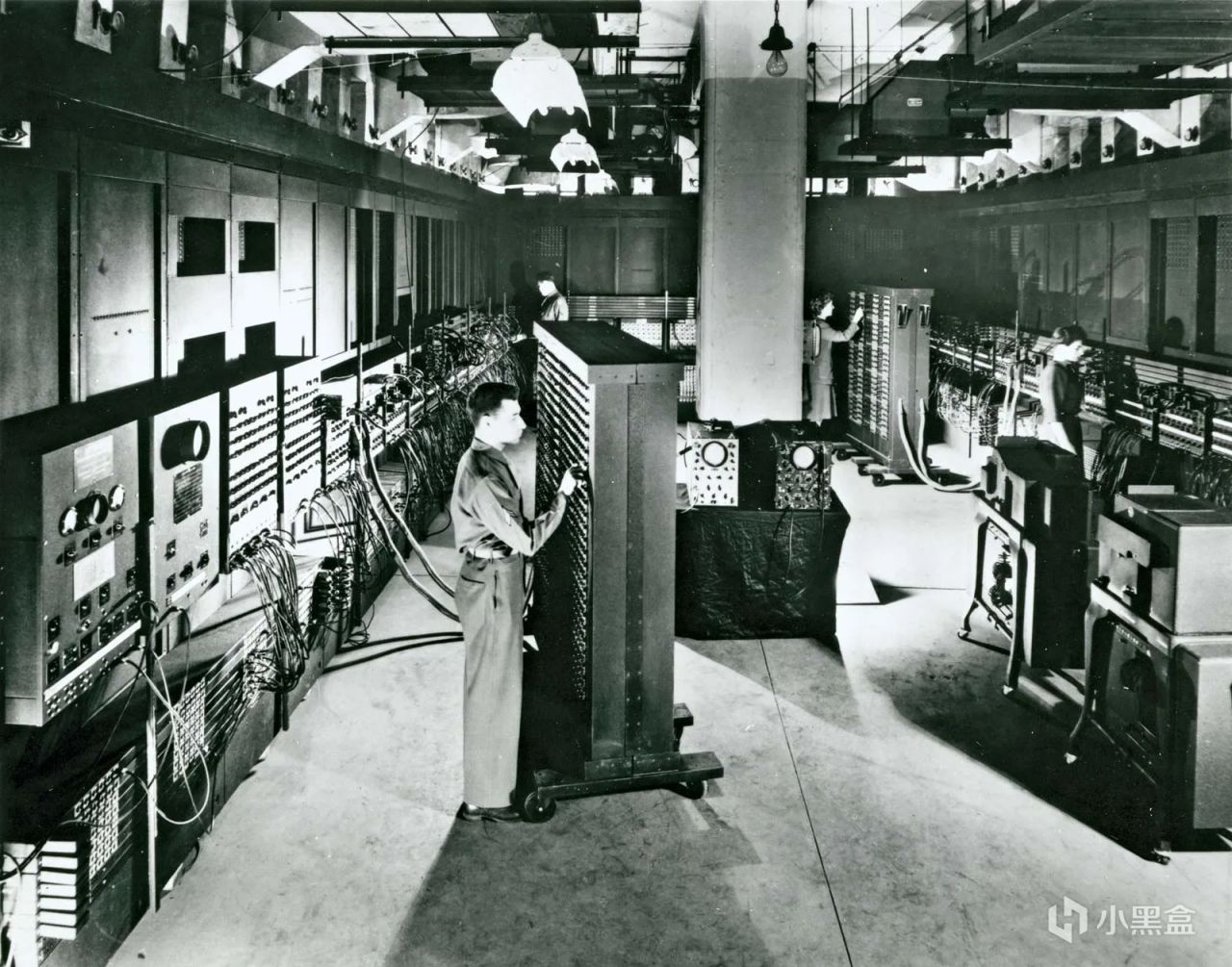

無論如何,1946年,這臺名爲ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer,電子數字積分器與計算機)的巨型機器終於交付了

它重達27噸,佔地面積達167平方米,用了18000個電子管和不計其數的電子元件,每小時耗電量達150kW,人們實際上是在它的內部工作

ENIAC

這臺機器計算一條彈道僅需30秒。這個成績在今天看來不算什麼,但在當時是人力的2400倍

當時他們驕傲地宣稱,計算出彈道的時間,比導彈實際飛行的時間還要短,只可惜它沒能趕上二戰,給德國佬來一發

好在這臺機器是圖靈完備的,因此可以用在其他用途如流體分析、天氣預測等等,ENIAC被普遍認爲是第一臺通用電子計算機

就在ENIAC問世的前一年,美國第一顆原子彈試爆成功,馮·諾依曼得以從曼哈頓計劃中短暫抽身。他來到莫爾學院,見到了正在趕製中的ENIAC

在聽完總工程師埃克特的大致介紹後,馮·諾依曼提出的問題立刻戳中了這臺機器在邏輯架構上的“痛點”:缺少設計程序存儲功能,在執行不同程序時變得相當麻煩;採用的是十進制,狀態複雜易出錯

不過,埃克特自豪地告訴馮·諾依曼,他們已經在研發新的項目:EDVAC (Electronic Discrete variable Automatic Computer離散變量自動電子計算機),在這臺機器中,馮諾依曼提出的問題都將得到解決

馮·諾依曼參觀EDVAC

馮·諾依曼深深地被這個新機器吸引。之後的幾個月裏,他一有時間便開始思考

最後,他將這臺機器與圖靈的設想結合,寫出了長達101頁的《EDVAC報告書的第一份草案》。草案中描述了現代計算機的組成結構,被稱之爲馮·諾依曼結構

當然我們應該認識到,其中有相當部分的思想來自埃克特和莫奇利

馮·諾伊曼結構

關於第一臺電子計算機到底是誰,一直以來都爭論不休。其候選人至少有莫爾學院的ENIAC、阿塔納索夫—貝里計算機(ABC)、霍華德·艾肯研製的Mark I、英國人發明的巨人機等等

但無可爭議的是,現代計算機都遵循了馮·諾依曼結構,或基於其結構進行改良。此後,計算機科學正式誕生,人類進入了計算機時代

結語

1945年5月,德國投降,任誰都知道,二戰就要結束了。或許正是在這個時候,範內瓦·布什纔有機會想想,科技將怎樣改變未來

他在《大西洋月刊》(Atlantic Monthly)上發表了一篇名爲《誠如所思》(As We May Think)的文章,文章中,他設想了一種memex的概念機,其中包含了互聯網、超文本、鍵盤等超越時代的概念,精準預言了信息時代的到來,以及這個時代將會出現的諸多發明

memex概念機

因此,範內瓦被稱爲“信息時代的教父”

他的一名學生弗雷德裏克·埃蒙斯·特曼(Frederick Emmons Terman)在二戰後創建了斯坦福創新工業園區,最終發展成了世界聞名的硅谷,特曼因此被稱爲是“硅谷之父”,這麼算下來,範內瓦應該算是硅谷的爺爺

讓我們用一張表格概括本章的主要內容

從巴貝奇到範內瓦,再到圖靈、香農、約翰·艾克特、馮·諾依曼,他們都致力於創造一臺強大的計算機器,但就連他們也不會想到,計算機還能用來玩遊戲,玩那些他們從來沒見過的遊戲

之後部分的章節安排,將會遵循以下的結構:我會把電子遊戲的歷史劃分爲諸多時代,

每個時代的第一期將會是計算機章節,然後是遊戲章節,數量不等,最後一期是社會文化章節

在計算機章節中,我會介紹這個時期重要的計算機技術發展,對電子遊戲的形態有什麼樣的影響

除了計算機之外,電子遊戲的發展過程中還會受到諸如電影、動漫、雙休日等社會文化因素的影響,這將是下一章要闡述的內容

我是桔子攻主,與你一同撰寫電子遊戲編年史,我們下期繼續

參考文獻

本期內容主要參考了 [英] 馬丁·坎貝爾–凱利 / [美] 威廉·阿斯普雷 的《計算機簡史》

計算機的誕生部分還參考了《一篇讀罷頭飛雪:計算機發展時間線(中)| 跟陶叔學編程》和對應詞條的維基百科

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com