本文共計5360字,通篇閱讀預計耗時17分鐘。

前排疊甲,本文作者僅是一名普通玩家,本文也並非什麼嚴肅論文,所敘述的內容可能有所偏差或遺漏,在格式、文筆上也可能並非合理易讀,還望海涵。

目錄:摘要、遊戲本質、評價差異的原因與輿論氛圍的形成、遊戲評價的方法、總結

摘要:

本文旨在深入探討電子遊戲評價的主觀性根源與複雜輿論氛圍的形成機制。文章以近期備受爭議的遊戲作品爲切入點,通過對作者個人遊戲體驗的細緻解構,剖析了“固有偏好”與“宣發預期”如何共同主導了個體評價的產生。

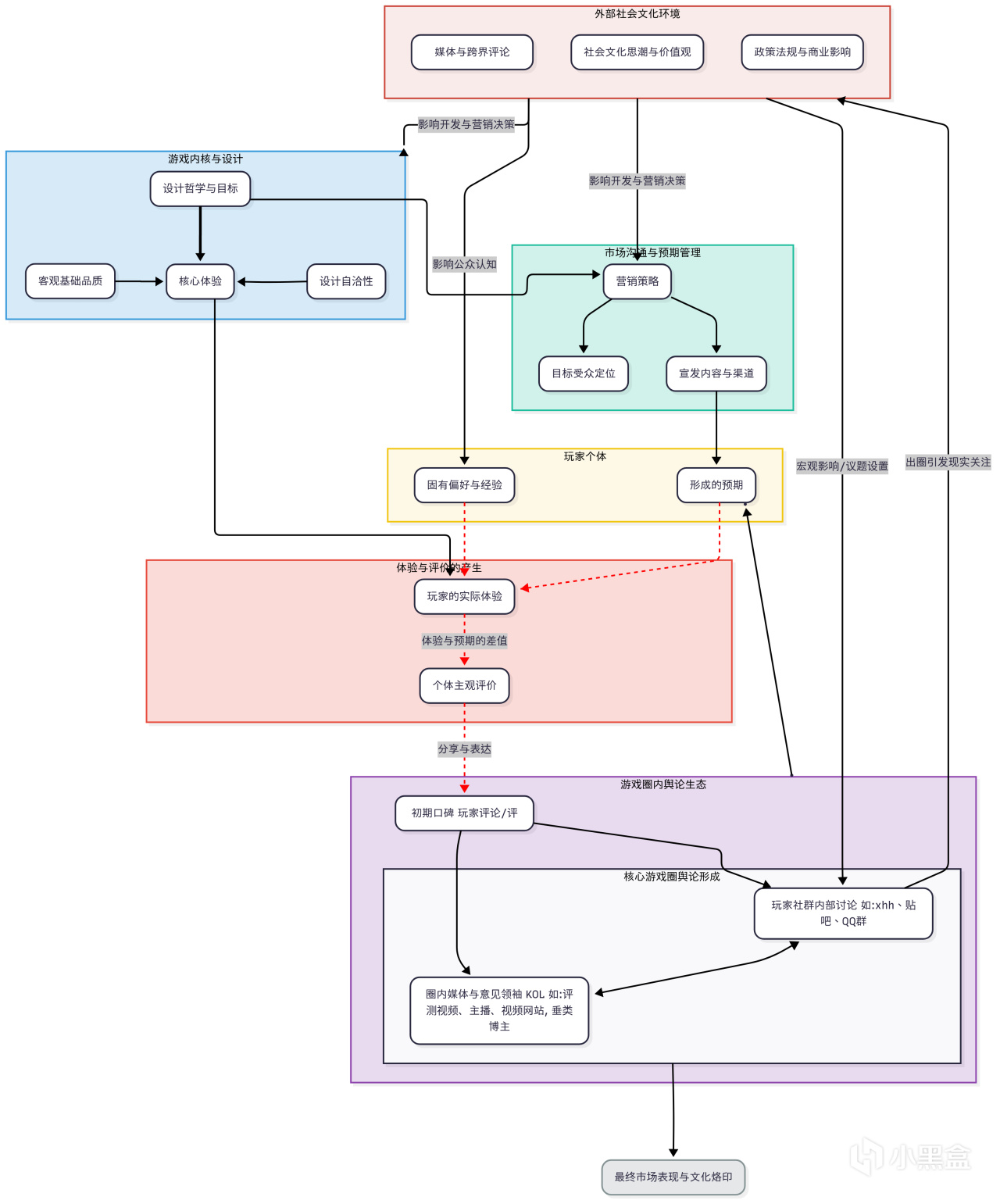

在此基礎上,文章進一步構建並闡釋了一個原創的動態輿論形成模型。該模型系統地展示了零散的個體評價,是如何在玩家社羣、圈內媒體與意見領袖(KOL)的相互作用下,被放大、組織併合流爲“核心遊戲圈輿論”;同時,它也揭示了這一過程如何受到主流媒體、社會文化思潮與政策法規等“場外因素”的深刻影響。

最終,本文提出了一套在“客觀”與“主觀”之間尋求平衡的遊戲評價方法論,並特別探討了敘事評測中“告知”與“保護”的現實困境。文章的核心目的並非提供一個評價遊戲的“標準答案”,而是倡導一種更具同理心和思辨性的視角,呼籲玩家社羣從攻訐走向對話,共同構建一個更多元、理性且友善的評價生態。

引言

儘管萬衆矚目的GTA6宣佈跳票,2025年依然是遊戲業界的大年,衆多大作與精品獨立琳琅滿目、接連發布,同時今年遊戲圈內的輿論爭議也比往年明顯增多。其中,筆者認爲有兩款遊戲的輿論交鋒最爲激烈,"抨擊"與"洗白"的輿論大勢循環往復、不斷交替。從"媒體都是廠商收買的狗"到"一羣雲玩家懂什麼遊戲",各種謾罵與指責充斥社區,這兩款遊戲便是《33號遠征隊》和《明末:淵虛之羽》。

誠然,玩家羣體間的、玩家與媒體間的衝突並非新鮮事,過往年份中的《最後生還者2》、《宇宙機器人》、《黑神話:悟空》、《戰神4》、《荒野大鏢客2》…….也都引起過巨大爭論,但筆者個人對今年的輿論爭鋒感受最深,《33號遠征隊》和《明末:淵虛之羽》這兩款作品恰好處於筆者個人遊玩體驗的兩端,所以筆者時常關注社區中的輿論走向,並與自己的感受評價做比對,在比對的過程中產生了一個疑問: “這些人真的跟我玩的是一款遊戲?”

由此便延伸出了一個問題:“我們該如何評價遊戲?”

經過思考和探究,本文由此誕生,望能起到拋磚引玉的作用。文章將依次討論遊戲的本質、評價差異的原因與輿論氛圍的形成過程、遊戲評價的方法。謹希望各位玩家閱讀後對遊戲評價和社區輿論能有所思考,也期待各位在評論區友善交流。再次重申,本文僅從筆者作爲一名普通的玩家的視角出發,作者並非什麼從業者、遊戲論研究者,所以有所遺漏不足在所難免,還望海涵。

一、遊戲的本質

在看文章的各位,想必是經常遊玩遊戲的,你可能是一名征服交界地的艾爾登之王、也可能是手握破壞劍的神羅戰士、亦有可能是聲名遠播的心靈怪盜……但不知你在各個遊戲世界遊歷闖蕩之時,是否曾思考過遊戲的本質是什麼、你從遊戲中直接獲得的是什麼。

關於遊戲本質的探討有很多,不同的哲學家、社會學家、遊戲研究學者、遊戲設計師有着不同的看法:比如說哲學家伯納德·蘇茨(Bernard Suits)從形式主義上出發認爲遊戲的本質是在於“自願接受非必要障礙”這一行爲邏輯;有的遊戲論者從傳統敘事理論出發,分化出兩種觀點,以珍妮特·默裏(Janet Murray)代表的敘事學派(Narratology),將遊戲置於悠久的敘事藝術傳統之中,認爲其本質是創造出具有沉浸感和主體性的“賽博戲劇”,而以埃斯彭·阿塞斯(Espen Aarseth)等人爲代表的遊戲學派(Ludology)則處於捍衛遊戲研究自身的自主性原因堅持遊戲的媒介獨特性,主張應聚焦於其交互性、規則系統與形式機制,以此建立獨立於傳統敘事理論的分析框架……..

以上論述自然都有所道理,但筆者作爲一名普通玩家,更認同體驗主義路徑,是一種將玩家的主觀體驗置於絕對核心地位的理論視角。它主張:遊戲的本質、價值和意義,並非存在於遊戲的程序代碼、美術資源或規則手冊這些客觀實體之中,而是存在於玩家與遊戲交互過程中,在其內心所產生的感覺、情緒、思考和記憶的總和。其根源是約翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)的著作《盧登斯人》(Homo Ludens)*(玩過《死亡擱淺》或者瞭解小島秀夫的玩家可能聽說過這個名詞,這便是小島工作室logo的概念來源)*中的”魔法圈“概念,強調了遊戲體驗與日常現實相分離的、具有獨特規則和精神狀態的場域。

傑西·沙爾(Jesse Schell)在其著作《遊戲設計的藝術》中明確指出,

遊戲設計師最應當關注的是玩家遊玩過程中的體驗,脫離體驗而言,遊戲毫無價值。

這一論述直指玩家與設計者間的關係,也明確了玩家遊玩過程的本質和遊戲設計的目的。

由此可知,玩家在遊玩《艾爾登法環》等魂類遊戲時的本質是探索與征服的體驗循環、在遊玩《動物井》等銀河城遊戲時的本質是收集與探索的體驗循環、在遊玩《文明6》等策略遊戲時的本質是決策與擴張的體驗循環……

但是,體驗既作爲遊戲的本質則延伸出了新的問題,體驗是一種主觀的感受,是高度個人化的且難以量化的,面對同一款遊戲不同玩家的體驗可能千奇百怪,由此便導向了本文的下一個主題。

二、評價差異的原因與輿論氛圍的形成

既然上文說到,體驗既是遊戲的核心本質,那麼不同的玩家產生不同的評價便也不足爲奇。當遊戲的核心體驗符合玩家的預期時,自然會給到好評;反之則是差評。此外還受到其他外圍因素的影響。

爲了系統性地探究爲何不同玩家對同一款遊戲的評價會產生巨大差異,以及這些差異最終如何匯聚成複雜的輿論氛圍,我們可以構建一個動態流程模型。該模型(如下圖所示)揭示了從遊戲內核設計出發,經過市場溝通、玩家個體體驗、圈內輿論發酵,並與外部社會環境相互作用,最終形成遊戲綜合口碑與文化烙印的全過程:

第一階段:評價的源頭

評價差異的最初根源,始於遊戲本身與玩家個體之間的互動。

遊戲內核與設計:這是所有體驗的基礎。一款遊戲的設計哲學、客觀基礎品質(如優化、美術完成度)和設計自洽性(各系統是否服務於統一的核心體驗),共同構成了遊戲的客觀實體。一個在客觀品質上有硬傷或設計上自相矛盾的遊戲,是產生負面評價的天然溫牀。

市場溝通與預期管理:遊戲通過宣發內容觸達潛在玩家。此階段的核心功能是塑造預期。宣發的精準度(是否找到對的目標受衆)和誠實度,決定了玩家進入遊戲前的心理基準。錯誤的預期管理,是導致“貨不對板”式差評的關鍵原因。

玩家個體:沒有任何玩家是一張白紙。每個玩家都帶着自己固有的偏好與經驗(如鍾愛的遊戲類型、過往的遊戲經歷),並結合宣發信息形成具體的預期。這解釋了爲何同一款設計,在不同玩家眼中會產生截然不同的解讀——評價差異的種子在此刻便已埋下。

體驗與評價的產生:這是價值判斷的發生點。玩家的實際體驗,是遊戲內核被玩家個體的“濾鏡”過濾後的結果。當實際體驗與預期進行比較時,便產生了體驗與預期的差值,最終形成了最原始的個體主觀評價——“好玩”、“失望”、“憤怒”或“驚喜”。

第二階段:輿論的形成與發酵

個體的評價是分散的,只有當它們進入公共領域,輿論氛圍纔開始形成。“遊戲圈內輿論生態”展示了這一複雜過程。

初期口碑:個體評價通過商店評分、社交媒體短評等形式分享出來,構成了最初始的、未經組織的數據以及先行媒體評測。

社羣與媒體的二元互動:初期口碑會同時流入兩個渠道:

玩家社羣內部討論:在xhh、貼吧、QQ羣等平臺,普通玩家們進行着直接、分散且真實的討論。

圈內媒體與意見領袖KOL:評測視頻、主播、視頻網站等具有媒體屬性的角色,則會對遊戲進行更系統化的評價和內容創作。 這兩者之間存在着強大的雙向互動:社羣熱點會成爲KOL的創作素材,而KOL的觀點則能迅速主導社羣的討論焦點。這種互動是輿論滾雪球效應的核心。

核心遊戲圈輿論形成:玩家社羣的討論熱度與媒體KOL的傳播力相互交織、碰撞,最終合流形成相對穩定和集中的“核心遊戲圈輿論”。此時,關於遊戲的評價不再是零散的個體感受,而是被組織、被放大、被賦予了特定標籤的公共意見。

輿論反方向作用:遊戲圈輿論繼而反向作用於玩家個人預期,從而影響遊玩體驗和購買行爲。

第三階段:外部環境的介入與最終影響

遊戲的輿論並非在真空中形成,它必然與更廣泛的社會環境互動。

外部社會文化環境:這包括了各種媒體的報道(自媒體和主流媒體)、當下社會的主流價值觀與文化思潮(如對暴力、宗教、民族、多元化等議題的看法),以及政策法規的直接影響。這些“場外因素”是塑造遊戲最終社會形象的關鍵力量。(例如:《黑神話:悟空》所引發文化討論)

內外部互動:如圖中紅色虛線所示,外部環境會對遊戲圈的輿論設置議題(例如:明末的歷史傾向問題);反之,當遊戲“出圈”後,其在圈內的巨大熱度也會吸引外部世界的關注和介入。

最終市場表現與文化烙印:核心遊戲圈輿論與外部社會環境共同作用,最終決定了一款遊戲的商業成敗、長線生命力,以及它作爲一個文化產品在歷史上留下的最終印記。

由此便可以一窺遊戲評價與口碑輿論的形成過程與原因,玩家之間對遊戲的不同評價不過是來源於固有的遊戲經驗與偏好、具體預期的不同罷了。

我們可以以此模型爲例,對筆者自己在兩款爭議遊戲中的體驗進行刨析:

案例一:《33號遠征隊》——預期與體驗的巨大鴻溝

在遊戲的宣發階段,筆者所接觸的各種遊戲媒體和先行評測都沒有提及該作在敘事、人物塑造和數值安排上的潛在雷點,製作人更是宣稱這是一款JRPG。而在筆者過往遊玩JRPG的過程中,筆者對於JRPG評價根植於其人物塑造的質量、敘事的穩健性、戰鬥系統的深度、數值系統的合理性。

這其實又延申出一個潛在問題,即不同的人對於相同故事的好壞看法是不同的,這導致了重劇情遊戲的評價天然的更難具有普適性。

而筆者在遊玩《33號遠征隊》的過程中便在這些個方面深受其害,從筆者個人偏好出發,很難認同主角的人物塑造;敘事上也很難談的上穩健落地;數值更是完全崩壞;戰鬥系統本身的構築很多,但數值崩壞和依賴彈反的資源循環沖淡了戰鬥系統的樂趣。所以筆者產生了巨大的預期落差,不符合個人對於一款JRPG的期望,所以對其評價不高。(以上純主觀)

案例二:《明末:淵虛之羽》——設計與偏好的精準契合

在遊戲的宣發階段,筆者所接觸的遊戲媒體和先行評測都提到了本作是一款致敬早期魂遊帶有大量惡意的、擁有爽快戰鬥系統、地圖設計在線的類魂遊戲,這十分符合筆者的偏好,筆者對於魂類遊戲的評價根植於地圖設計的迴環巧思和聯通性、且能夠實現探索——征服的體驗循環。

而在遊玩過程中,其固然惡意很多但也在筆者的預期範圍內,地圖設計確實在線,戰鬥系統豐富爽快,所以整體上符合筆者在遊玩前的預期期望,故筆者可以給到其較高的評價。至於優化問題,部分先行評測也有提及,並且筆者個人對於遊戲優化的關心度不是很高,只要能正常打開遊玩即可,而首日的豪華版、標準版烏龍事件,由於筆者是PGP遊玩所以也未影響個人體驗(感恩PGP,倆遊戲都是首發PGP,索尼學一下好嗎)。(以上純主觀)

三、遊戲評價的方法

在理解了評價差異的根源與輿論的形成過程後,一個自然而然的問題浮出水面:我們究竟應該如何評價一款遊戲?一個“好”的評價,其標準又是什麼?

答案或許並非是追求絕對的“客觀公正”,而是在客觀事實的陳述與主觀感受的表達之間,尋求一種清晰的平衡。依據我們的模型,我們可以將評價拆解爲對“客觀條件”、“設計自洽性”以及“綜合體驗”三個層面的審視。

1. 客觀條件的審視:評價的基石

這是評價中最接近“客觀”的部分,對應模型中的客觀基礎品質。它指的是遊戲作爲一個軟件產品,其可被量化、可被驗證的技術性與功能性指標。在評價這一層面時,評測者應儘可能地進行事實陳述。

客觀條件的組成:

技術性能:遊戲的幀率、分辨率、加載時間、是否存在惡性Bug(如閃退、壞檔)、網絡連接的穩定性等。例如,“遊戲在PS5性能模式下能穩定60幀”是一個客觀陳述。

內容與功能完整度:遊戲是否包含其承諾的模式、功能是否齊全(如鍵位修改、無障礙選項)、文本翻譯質量、UI/UX設計的基礎可用性等。例如,“技能描述中的‘大量’和‘很大’沒有給出具體數值,造成理解困惑”是對翻譯質量的客觀描述。

資產質量:美術貼圖的分辨率、建模的精細度、音頻文件的碼率與清晰度等。

在評測中,對這些客觀條件的清晰描述,是構建一篇評測公信力的基礎。它是後續所有主觀分析得以展開的堅實地基。

2. 設計自洽性的解讀:主觀的“邏輯自洽”

這是評價中最複雜、也最容易引起爭議的部分,對應模型中的設計自洽性。它探討的是:遊戲的所有設計元素(玩法、敘事、美術、音樂),是否有效地協同工作,以服務於一個統一的核心體驗?

許多人認爲“自洽性”是客觀的,但筆者認爲,對“自洽性”的判斷,本質上是主觀的。因爲一個設計是否“自洽”,取決於評測者所認定的那個“核心體驗”應該是什麼。這必然會受到評測者個人偏好的影響。

設計自洽性的組成:

核心循環的協同:遊戲的核心玩法循環是否順暢?各個子系統之間是相互促進還是彼此矛盾?

玩法與敘事的融合:遊戲的玩法是否能有效地表達其敘事主題?反之亦然。

美術音樂與核心氛圍的統一:視聽元素是否成功營造了遊戲想要傳達的氛圍?

在評測“設計自洽性”時,一個負責任的評測者應該遵循“先描述,後判斷”的原則。首先,客觀地描述遊戲的核心玩法循環是怎樣的,各個系統是如何連接的;然後,再清晰地闡述爲何“從我個人的角度看來”,這種連接是自洽的、還是矛盾的,並解釋自己的判斷標準(即個人偏好)。

3. 評價的藝術:如何陳述觀點與表達感受

基於以上兩點,我們可以得出一個清晰的評測思路:分層敘述,明確邊界。

客觀陳述:在評測的開篇或專門的段落,清晰、準確地列出遊戲的技術表現、功能完整性等客觀事實。

玩法描述:深入淺出地描述遊戲的核心機制和系統設計,解釋它們是如何運作和關聯的。這一步重在“描述”,而非“評判”。

主觀分析與感受:在描述的基礎上,表達你對“設計自洽性”的判斷,以及對敘事、氛圍和總體遊玩過程的個人感受。在這裏,應該大膽地使用第一人稱,並主動亮出自己的偏好。例如:“對我而言,這種設計非常迷人,因爲它……”或者“作爲一個喜愛……的玩家,這種體驗讓我感到失望,因爲……”。

4.敘事評測的真正困境:在“告知”與“保護”之間走鋼絲

在所有評價維度中,對敘事的評價無疑是最棘手的。它深陷於一個幾乎無解的困境之中:評測的核心職責是“告知”,幫助其他玩家做出明智的決策;而體驗敘事藝術的核心前提卻是“保護”,即保護玩家在未知狀態下,親身體驗故事帶來的衝擊與驚喜。這兩者常常直接衝突。

這一點再疊加先前提到的。不同個體出於過往經歷不同所帶來的對於不同敘事評價不同的問題,導致敘事評測基本處於一種不可知、不可信、不可爲的窘迫困境,筆者個人並沒有什麼好的辦法,很多時候一款遊戲的敘事“雷不雷”只有在遊戲發售後一段時間形成玩家社區輿論的時候才能知曉,並且還很有可能玩家社區輿論並不能代表個人的感受。

5、從“對線”到“對話”

建立更健康的評價生態,不僅需要評測者負責,更需要每位普通玩家共同努力。長期以來,玩家社羣中因觀點不同而引發的攻訐、辱罵甚至"開除粉籍"的行爲屢見不鮮。這種"黨同伐異"氛圍源於一個誤解——認爲遊戲評價存在唯一正確的"金標準",所有相悖觀點都是錯誤的,甚至別有用心。

然而,通過前文建立的模型可見,任何評測本質上都是評測者個人經驗、偏好與遊戲客觀實體碰撞後的主觀產物,它天然不可能做到絕對全面與客觀。認識到這一點後,我們應明白,閱讀評測的目的不是尋找"標準答案"來印證或否定自己的看法,而是爲了理解一個不同個體如何與同一款遊戲對話,並形成自己的感受。

因此,我們應倡導更成熟的交流方式:坦然接受玩家羣體間評價差異的必然性,將討論焦點從"你憑什麼打高/低分"的互相攻擊,轉向"你爲什麼會有這樣的感受"的相互理解。當"對線"變爲"對話",當攻訐讓位於好奇,我們才能真正從彼此分享中獲益,共同構建一個因差異而多彩,而非因差異而分裂的玩家社羣。

四、在喧囂的輿論中,探尋個人的共鳴

本文以一些備受矚目的作品爲引,嘗試構建並闡釋了一個從個體體驗到社會共識的動態模型,希望能爲理解遊戲評價這一複雜現象提供一個粗淺的視角。我們或許可以看到,一款遊戲的最終口碑,並非簡單的“好”與“壞”可以概括,它更像是一個多方力量交織下的複雜綜合體,其中包含了遊戲自身的設計、宣發的承諾、玩家社羣的內部互動,乃至更廣泛的社會文化環境的共同作用。

在這一整條喧囂的輿論鏈條中,每一個環節的變量,都可能成爲影響評價天平的關鍵因素。而在所有分析和解構之上,最值得我們珍視、也最應該回歸的,或許還是那個起點——我們作爲獨立個體的、最真實而寶貴的“主觀體驗”。

因此,本文的目的,絕非是提供一套能精準預測成敗的公式,更無意去平息所有關於好壞的紛爭。恰恰相反,它旨在揭示評價的複雜性與差異的必然性,並在此基礎上,探索一種或許能更具同理心和思辨性的遊戲評價方法。無論是作爲內容的創作者還是普通玩家,我們或許都可以嘗試在清晰陳述客觀事實的基礎上,更真誠地分享個人化的感受,同時也以更開放的心態,去聆聽和理解那些與我們截然不同的聲音。

在信息爆炸、觀點極化的今天,學會在衆聲喧譁中辨別、思考,並最終忠於自己的感受,或許是一段頗爲不易的修行。願我們都能在紛繁的輿論迷霧中,撥開雲霧,尋找到那款能與自己內心深處產生共鳴的作品,並同樣尊重他人尋找自己那份獨**鳴的權利。

Reference list

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[2026-02-11] Steam低價區特輯 —— 烏克蘭](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2026/02/11/21d10422c0858e9665fbeb21d7d10ba8.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)

![[2026-02-11] Steam低價區特輯 —— 中國香港](https://imgheybox1.max-c.com/web/bbs/2026/02/11/0f8671f3bdc96ed324e5a134be9d2185.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)